本文由清新電源和納米人聯合制作發布。

【緣起】

根據真實事件改編,如有雷同……

2017年春天,在英國劍橋西邊的角落,Anthony K. Cheetham教授、Stoyan K. Smoukov教授和王鐵勝博士生聚在一起,開始了每天例行的下午茶:

Cheetham教授:“最近二硫化鉬(MoS2)這種材料很多人在研究。咱們現在的研究方向既然是主-客體的納米限域,最近也把導電聚合物PEDOT(聚3,4-乙烯二氧噻吩)原位合成在MOF孔內,并用MOF作為模板來制作PEDOT的納米結構[Mater.Horiz., 2017,4(1), 64-71]。這次何不考慮把MoS2限域在微孔里,使其形成具有高比表面積的納米顆粒,以暴露出大量的邊緣活性位點?”

王鐵勝:“這個想法有點意思啊。但這次如果要直接把MoS2塞進微孔里,應該是不太容易的。我們可以考慮把能夠形成MoS2的前驅體,比如某些銨鹽,先混在MOF中使其填在MOF的孔中,然后高溫處理使得這些前驅體分解為MoS2。”

Smoukov教授:“你這個想法不錯,只是MOF在高溫下可能會被碳化。也就是說硫化鉬即使形成了,但同時MOF也被碳化了。依我看,最終我們得到的產物的形貌很可能是MoS2納米顆粒鑲嵌在MOF形成的碳基底上。”

Cheetham教授:“這樣不也可能形成硫化鉬的限域結構么?”

于是三人就此愉快地決定探究一下高溫下硫化鉬是否會被束縛在碳材料里。

經過調研后,王同學決定用(NH4)2MoS4作為MoS2的前驅體,以已經量產的HKUST-1(Cu)作為MOF主體。將(NH4)2MoS4填入MOF中形成主-客體結構后,于氬氣氣氛中高溫灼燒獲得樣品。一個星期之后,王同學對合成的樣品進行了掃描電鏡表征(SEM和EDS)。

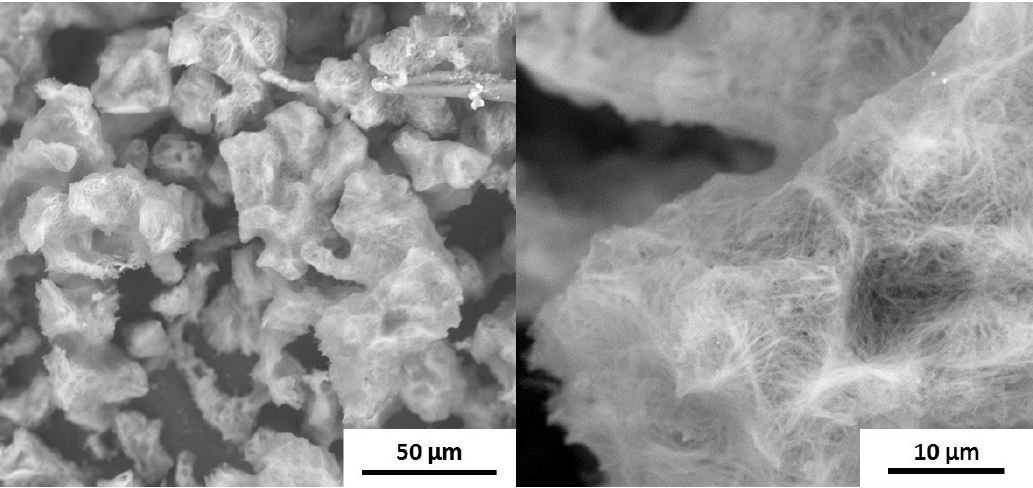

王同學滿心以為能夠看到含有硫化鉬的塊狀碳化衍生物,并且形貌應與碳化前的MOF多面體差不多。然而通過背散射看到的圖片卻是:

王鐵勝:“這是???……………………等等!碳納米線?!多級結構?!”

于是王同學迅速地將結果告訴了兩位教授。故事就這么展開了……

【到底發生了什么?】

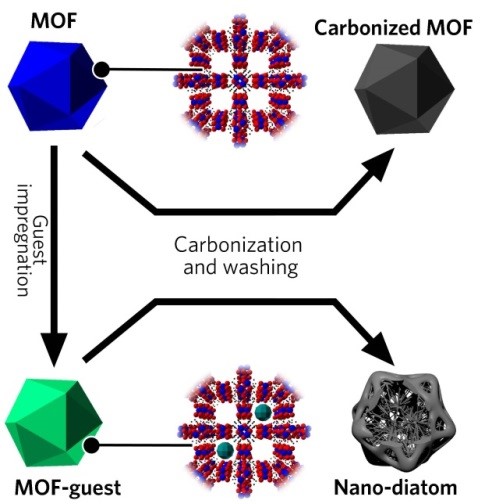

除了一些含有可催化碳納米線(或管)生長的元素(如鐵、鈷和鎳)的MOF外,大多數MOF在碳化后會生成具有碳化前形貌的無定形碳基衍生物。而本篇文章的作者們卻發現,在給HKUST-1(Cu)裝載客體化合物 (NH4)2MoS4后,這些原本只能形成無規則碳衍生物的MOF搖身一變,成了可具有多級結構的三維碳基材料(圖1)。因為在自然界中,硅藻類生物普遍具有三維多層次結構,作者們于是將他們合成的這種材料稱為“納米硅藻”(nano-diatom)。

圖1. 不含客體的MOF碳化結果(上)以及包含客體的MOF碳化結果(下)示意圖。引入客體后可引發MOF碳化形成三維多級碳納米材料。(圖片來自作者,并可從文后原文鏈接獲取。)

【這個發現為什么重要?】

碳基材料,諸如碳納米管和石墨烯通常具有十分出色的導電性和化學、熱穩定性,這些碳材料一經問世便得到了廣泛的關注。具有規則的三維立體多層次結構的碳基材料不僅可以擁有上述的優良特性,同時可在諸如制作輕型結構材料、改善碳材料浸潤性和增強流體定向導通性等方面大有作為。

然而,具有規則三維多層次結構的碳基材料往往很難被簡便地制備出來。在以往,制備這些碳材料的方法幾乎不與適于大規模量產的“自下而上”的化學方法兼容。而本工作所展示的正是一種“自下而上”合成具有三維多級結構碳材料的方法:

裝入客體,高溫處理,最后一洗

【現在可以公開的更多“情報”】

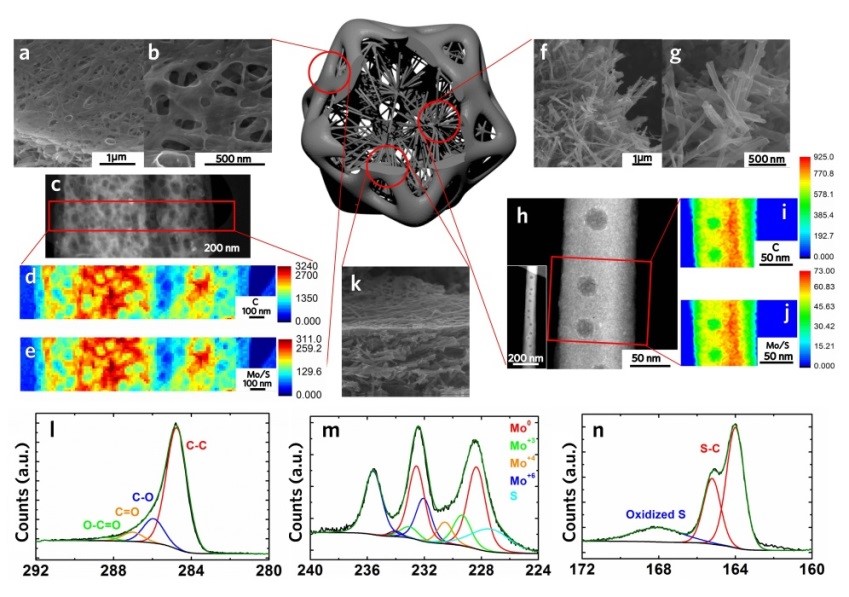

圖2. 將硫化鉬前驅體裝入HKUST-1(Cu)中碳化后,這種多面體變成了擁有3個層級的碳基“納米硅藻”。與此同時,硫和鉬元素可以被很均勻地摻雜到碳基結構中。(圖片來自作者,并可從文后原文鏈接獲取。)

如圖2所示,以HKUST-1(Cu)為主體、硫化鉬前驅體為客體的形成的碳基“納米硅藻”具有3個層級的結構:

第一層級為微米級網籠(圖2a、b和c);

第二層級為裝在網籠內的納米線(圖2f、g和h);

第三層級為位于納米線上的介孔(圖2h)。

與此同時,李偉偉研究員、James T. Griffiths 研究員和王鐵勝發現客體中的硫和鉬元素(以Mo-S納米簇而非MoS2分子的形式)可以被很均勻地摻雜到碳基結構中(圖2d、e、i、j和l-n)。這種均勻分散行為使得進行碳的化學功能化提供了可能。

雜原子摻雜的碳基材料在儲能和電催化等方面具有很大的潛力,因為它們兼備了碳材料的優良導電性和雜原子的活性。基于以上思考,通過與R. Vasant Kumar 教授和Hyun-Kyung Kim研究員的合作,碳基“納米硅藻”材料可作為高性能鋰離子電池負極材料(830 mAh/g,0.2 A/g,第10圈; 500 圈后,2 A/g,>300 mAh/g)。

在多種表征手段的支持下,Stoyan K. Smoukov教授、Anthony K. Cheetham教授、R. Vasant Kumar教授、劉穎俊教授和王鐵勝總結了碳基“納米硅藻”的形成過程。他們借鑒了經典的碳納米線催化生長理論以及主-客體系在高溫下可能的相互作用。對于以HKUST-1(Cu)為主體、鉬化合物為客體的體系,愛爾蘭科克大學(University College Cork)Justin D. Holmes教授團隊在十年前發現了鉬–銅的協同作用可催化碳納米線的生長。

作者們認為,碳“納米硅藻”中的納米線的形成便是由MOF本身包含的銅以及分散的鉬的協同作用下催化而形成的。反應完成后,銅金屬顆粒被移除而形成每根纖維上的介孔。

基于此機理,Stoyan K. Smoukov教授、Anthony K. Cheetham教授和王鐵勝成功地制備出了一系列的碳基“納米硅藻”。他們發現使用不同MOF主體并搭配不同的化合物客體,最終形成的碳化產物形貌和化學組分大相徑庭。考慮到可供選擇的MOF主體和化合物客體有成千上萬種,兩者的組合方式更為豐富,相關材料的發展空間和潛力將十分巨大。

圖3. 不同主客體協同效應對碳化后“納米硅藻”的形貌影響匯總。(圖片來自作者,并可從文后原文鏈接獲取。)

王鐵勝、Stoyan K. Smoukov教授和Hyun-Kyung Kim研究員已就所報道的合成方法申請了專利,并正與德國馬克思普朗克固體研究所納米化學系Bettina V. Lotsch教授等人緊密合作以拓展該類碳基“納米硅藻”在能源存儲和電化學催化方面的應用。

【了解更多】

作者信息:英國劍橋大學材料科學和冶金系博士生王鐵勝(一作)、Anthony K. Cheetham教授、R. Vasant Kumar 教授、劉穎俊教授、Hyun-Kyung Kim研究員、李偉偉研究員、James T. Griffiths 研究員,倫敦瑪麗王后大學Stoyan K. Smoukov教授 (通訊作者),德國馬克思-普朗克固體研究所納米化學系Bettina V. Lotsch教授等。

研究主體:材料化學 – 合成 – 金屬有機框架材料(MOF)- 碳材料;主-客體化學;

發表時間: 2018年4月23日上線

原文鏈接:TieshengWang et al., Bottom-up Formation of Carbon-based Structures with Multilevel Hierarchy from MOF-guest Polyhedra, J. Am.Chem. Soc., 2018, DOI: 10.1021/jacs.8b02411

本文由英國劍橋大學材料科學和冶金系博士生王鐵勝、清新電源媒體信息中心科技情報部邀編輯劉田宇供稿,納米人編輯部整理。

專欄介紹:原道專欄是在納米人學術委員會鼓勵和支持下開辟的一個特色學術專欄,旨在深入挖掘頂級期刊論文中的良與莠,引導更加深入的科研。欄目稿件包括但不限于對灌水文章的批評,對優質文章的贊賞,對科研生態的評論等等。總之,只要是和科研有關的深度解讀文章,都在我們的接收之列!你,想不想來試一試?

歡迎投稿:inanoer@163.com