黃維院士是國際上最早從事聚合物發光二極管顯示研究并長期活躍在有機光電子學、柔性電子學領域的知名學者之一。在構建有機光電子學科的理論體系框架、實現有機半導體的高性能化與多功能化、推進科技成果轉化與戰略性新興產業方面做了大量富有開拓性、創新性和系統性的研究工作,是中國有機光電子、柔性電子學科的奠基人與開拓者。

繼《黃維院士團隊2019年研究成果集錦》(點擊-跳轉)后,納米人編輯部現對黃維院士團隊2020年部分研究成果進行了及時匯總,供大家學習交流。

1. Nature Electronics:雙功能鈣鈦礦二極管實現雙向光信號傳輸

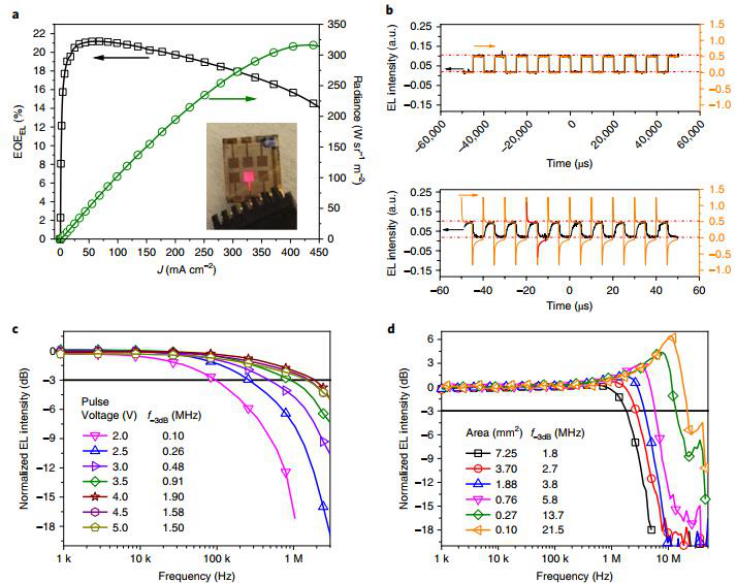

將光信號的生成和接收集成到一個設備中(允許在兩個相同的器件之間進行雙向光信號傳輸)在開發小型化和集成化的光電設備中具有重要意義。然而,常規的可溶液處理的半導體具有固有的材料和設計限制,從而阻礙它們用于創建具有高性能的此類器件。有鑒于此,瑞典林雪平大學高峰、深圳大學張文靜和黃維院士等人報道了一種能夠同時在發光和檢測模式下工作的溶液處理鈣鈦礦基二極管。

本文要點:

1)可以通過更改器件在模式之間切換,鈣鈦礦發光二極管實現了超過21%的外部量子效率與最靈敏的光檢測性能。調節偏壓后,兩種模式可以自由切換。

2)該二極管在其峰值發光(?804 nm)處表現出較高的探測率(大于2×1012 Jones),允許在兩個相同的二極管之間進行光信號交換。同時發光和光檢測的響應速度可以達到MHz級別。為了說明雙功能二極管的潛力,作者創建了單片脈沖傳感器和雙向光通信系統。

Bidirectional optical signal transmission between two identical devices using perovskite diodes, Nature Electronics 2020.

DOI:10.1038/s41928-020-0382-3

http://dx.doi.org/10.1038/s41928-020-0382-3

2. Nature Photonics:18.06%紀錄效率!2D鈣鈦礦電池

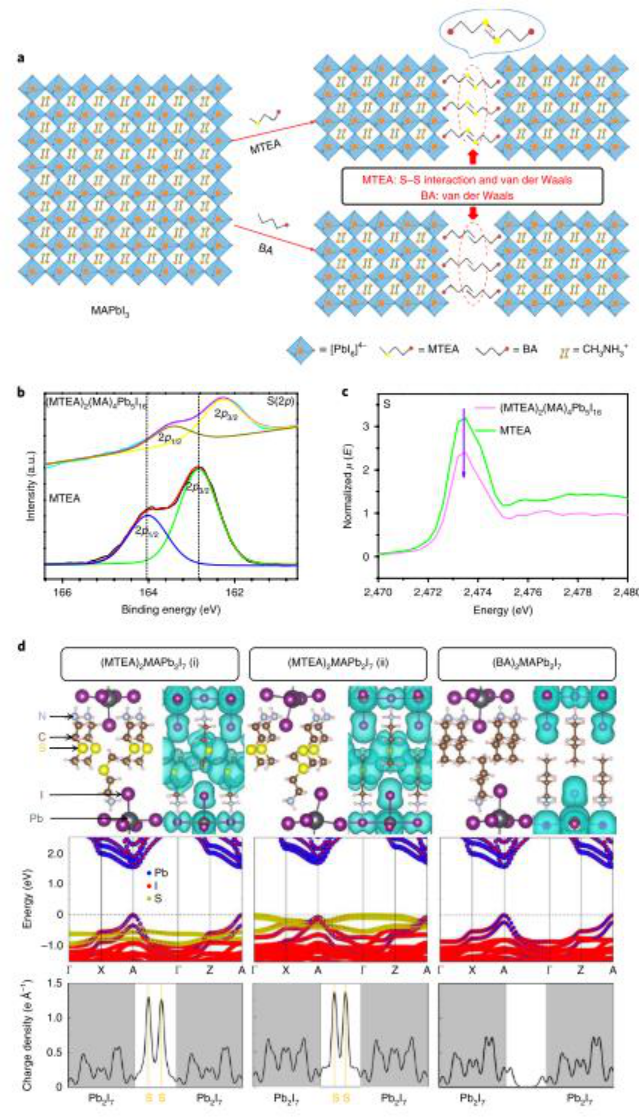

二維Ruddlesden-Popper相(2DRP)鈣鈦礦與三維(3D)相比具有更好的光穩定性和環境穩定性。然而,有關體積大的烷基銨鹽與2DRP鈣鈦礦骨架之間相互作用的基本問題仍然存在。黃維院士,南京工業大學陳永華和吉林大學張立軍等人的研究表明,新的大體積烷基銨,2-(甲硫基)乙胺鹽酸鹽(MTEACl)存在硫-硫相互作用。除了較弱的范德華相互作用外,兩個MTEA分子中硫原子之間的相互作用還使(MTEA)2(MA)4Pb5I16(n = 5)鈣鈦礦骨架具有增強的電荷傳輸和穩定性。結果是2DRP鈣鈦礦太陽能電池具有提高的效率和穩定性。電池的效率高達18.06%(經認證為17.8%),穩定性優異。

Efficient and stable Ruddlesden–Popper perovskite solar cell with tailored interlayer molecular interaction,Nat. Photonics, 2020.

https://www.nature.com/articles/s41566-019-0572-6

3. Nature Commun.:有機催化不對稱N-磺酰酰胺C-N鍵活化合成軸向手性雙芳基氨基酸

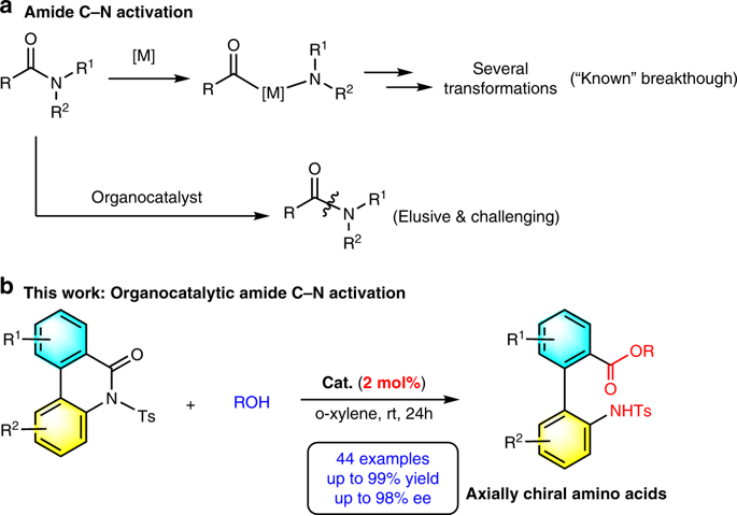

酰胺作為一類重要的官能團,是肽、蛋白質和酶的基本結構單位,在化學、生物化學和材料科學中有著廣泛的應用。酰胺的合成和轉化在有機化學中得到了廣泛的研究。然而,由于酰胺鍵的高穩定性,直接活化酰胺C-N鍵仍然具有挑戰性。酰胺鍵通常可以被吸電子基團活化,如t-叔丁基羰基(Boc)、三氟甲烷磺酰基(Tf)、對甲苯磺酰基(Ts)和環二羰基。然而,目前仍未實現酰胺C–N鍵的直接有機催化活化,特別是以對映選擇性的方式。手性氨基酸在生命中起著重要作用,并在制藥,化學和食品工業中具有廣泛應用。與廣泛研究的中心手性氨基酸不同,盡管軸向手性氨基酸的衍生物經常出現在天然產物和生物活性化合物中,關于它們的研究報道卻較少。

有鑒于此,黃維院士、南京工業大學付振乾教授和鄭州大學魏東輝教授等人合作開發了一種簡單的催化不對稱方法,用于合成結構上多樣化的軸向手性聯芳基氨基酸。

本文要點:

1)提出了在溫和的反應條件下,由雙功能有機催化劑促進的N-磺酰酰胺C–N鍵的直接有機催化不對稱活化的策略。結構多樣的軸向手性雙芳基氨基酸具有良好的對映體選擇性,產率高。而且,這種通用和實用的策略具有溫和的反應條件,較寬的底物范圍和優異的官能團耐受性等優勢。

2)利用所得的軸向手性雙芳基氨基酸可以有效地構建各種軸向手性不對稱雙芳基有機催化劑,這些催化劑在不對稱反應中表現出優異的催化性能。

3)機理研究和DFT計算表明,金雞納生物堿衍生的硫脲催化劑的雙功能部分的協同作用確保了高收率和對映選擇性的轉化。

總而言之,該工作解決了在溫和條件下酰胺C–N鍵的直接有機催化不對稱活化的問題,并開發了結構多樣的軸向手性聯芳基氨基酸的高選擇性對映體選擇性合成方法。

Guanjie Wang et al. Organocatalytic asymmetric N-sulfonyl amide C-N bond activation to access axially chiral biaryl amino acids. Nat Commun 11, 946 (2020).

DOI: 10.1038/s41467-020-14799-8

https://doi.org/10.1038/s41467-020-14799-8

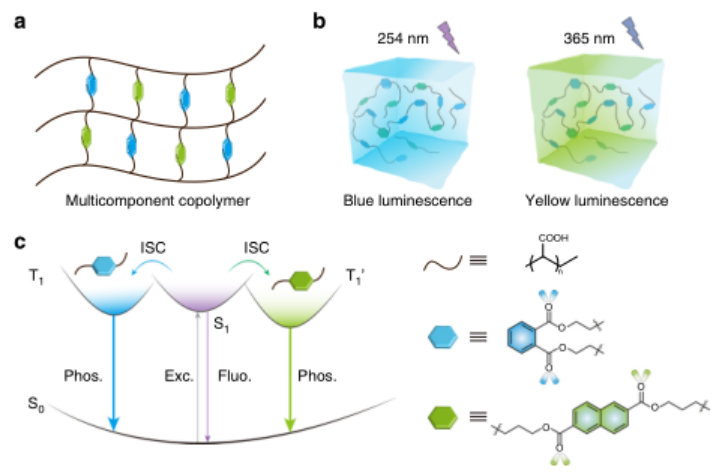

4. Nature Commun.:多組分共聚物的顏色可調超長有機室溫磷光

近年來,發射特性可調和壽命長的發光功能材料在信息加密,有機電子學和生物電子學等領域吸引了廣泛的關注。近日,南洋理工大學趙彥利、南京工業大學安眾福,黃維院士等人提出了一種設計策略,以通過自由基多組分交聯共聚實現聚合物中的可調諧超長有機室溫磷光(UOP)。該策略為開發室溫長壽命發射的多色生物標簽和智能發光材料鋪平了道路。

本文要點:

1)激發波長從254nm改變為370nm,聚合物可實現從藍色到黃色的多色發光,壽命達到1.2s,在環境條件下的最大磷光量子產率為37.5%。

2)作者基于顏色可調的UOP屬性探索了這些聚合物在多層信息加密中的應用。

Long Gu, et al. Color-tunable ultralong organic room temperature phosphorescence from a multicomponent copolymer. Nat. Commun. 2020.

DOI:10.1038/s41467-020-14792-1

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14792-1

5. Nature Commun.:45%效率!迄今為止余輝效率最高的有機材料

有機余輝發光是指發光材料撤去激發光源后,仍可持續發光的一種發光現象。其在生物成像、傳感等領域得到廣泛的研究和應用。利用有機分子開發高效的余輝仍然是一個艱巨的挑戰,這是因為有機余輝本質上是自旋禁止的磷光發射性質,因此,目前也只有少數工作顯示余輝效率超過10%。

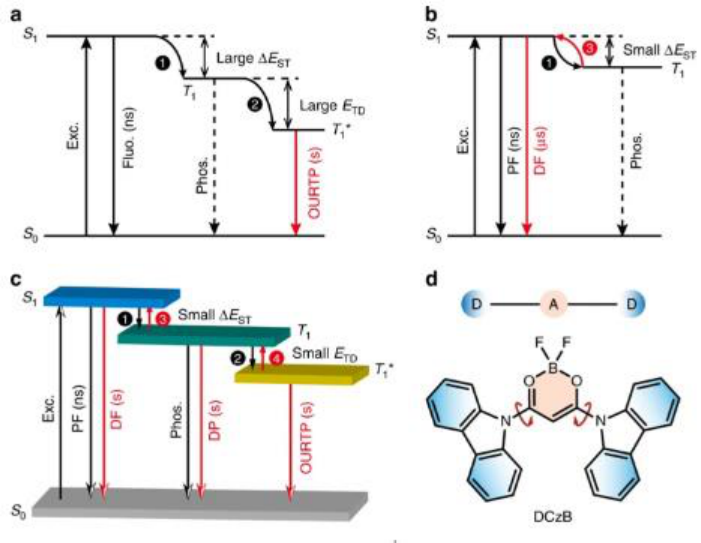

近日,黃維院士、南京郵電大學Runfeng Chen等人通過熱激活過程將穩定三重態(T1*)上的激子釋放到最低三重態(T1)和單態激發態(S1)進行自旋允許的發光,顯著增強了有機余輝。

本文要點:

1)作者設計了一個扭曲的供體-受體結構,其具有較小的單重態、三重態分裂能量和較淺的激子捕獲深度,導致熱活化的有機余輝顯示出高達45%的效率。

2)這種余輝是在室溫下由S1、T1和T1*的輻射衰變引起的一種非常規三模發射。

3)迄今為止報道的最高余輝效率,三模余輝代表了通過促進熱活化釋放穩定的三重態激子來設計高效有機余輝材料的重要概念進展。

Jibiao Jin et al. Thermally activated triplet exciton release for highly efficient tri-mode organic afterglow. Nat. Commun. 2020.

DOI:10.1038/s41467-020-14669-3

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14669-3

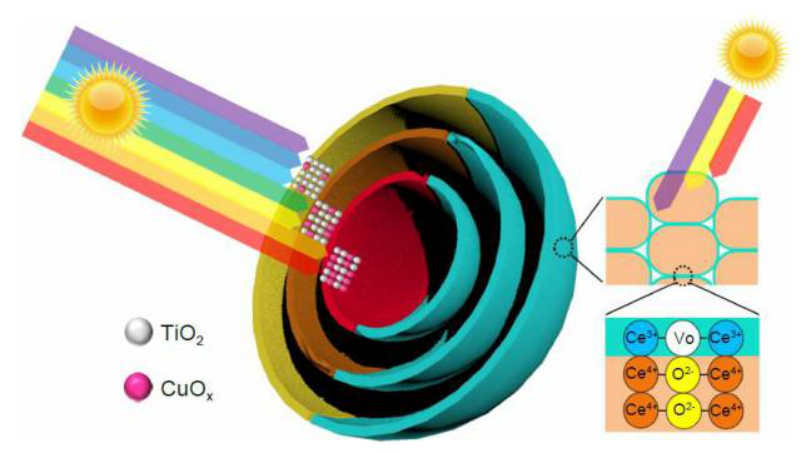

6. NSR:具有分層孔的異質空心殼能有效連續地收集太陽光

在自然界中,光的連續采集廣泛存在于能進行產氧性光合作用的大型單細胞原核生物比如藍細菌中,以最大程度地吸收光并提高光合作用效率。受自然界的啟發,黃維院士,中國科學院過程工程研究所、國科大王丹研究員等人首次實現了具有光連續捕獲能力的異質空心多殼結構(HoMSs)的設計和合成。實驗結果清楚地表明四殼TiO2-CuxO空心結構(4S-TCHoMSs)和三層CeO2-CeFeO3中空結構(3S-CFHoMSs)表現出令人印象深刻的增強的光收集能力。以選擇水分解作為模型反應,經過精心設計的HoMSs可以顯著提高光利用率,并大大提高催化性能。

文章要點:

1)提出了從外殼到內殼以及從單個納米顆粒亞基的外部到內部的連續吸收光的新概念,可以有效地改善光吸收,減少光熱轉換并減少載流子重組,從而顯著提高光轉換效率。外殼上的從外向內逐漸增加的Cu/Ti比值使外殼能夠連續吸收弱滲透性短波長光,而內殼能夠連續吸收強滲透性長波長光,從而拓寬了光吸收光譜并增強了光吸收能力。氧空位和CeFeO3主要存在于多殼結構(CFHoMSs)的表面,這使得可以從中獲取每種氧空位和CeFeO3。納米粒子亞基可從邊緣到內部連續收集光,從而使CFHoMSs具有可見光響應并擴大了作用譜。

2)4S-TCHoMSs和3S-CFHoMSs增強了光催化水分解性能,具有增強的連續集光能力和其他結構優勢包括:(i)薄殼縮短了光生載流子的擴散路徑,并促進了電子-空穴的分離;(ii)中空結構的好氧表面有利于水的吸收和氣體的解吸,從而提高了表面反應的動力學速率;(iii)產生具有獨特特征的TiO2和CuxO的異質結構(0D納米粒子構成3D殼并相互支撐以構造3D中空結構),并且大大降低了界面電荷轉移和整體電荷轉移阻力。

Yanze Wei, et al, Efficient sequential harvesting of solar light by heterogeneous hollow shells with hierarchical pores, National Science Review, 2020

DOI:10.1093/nsr/nwaa059

https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa059

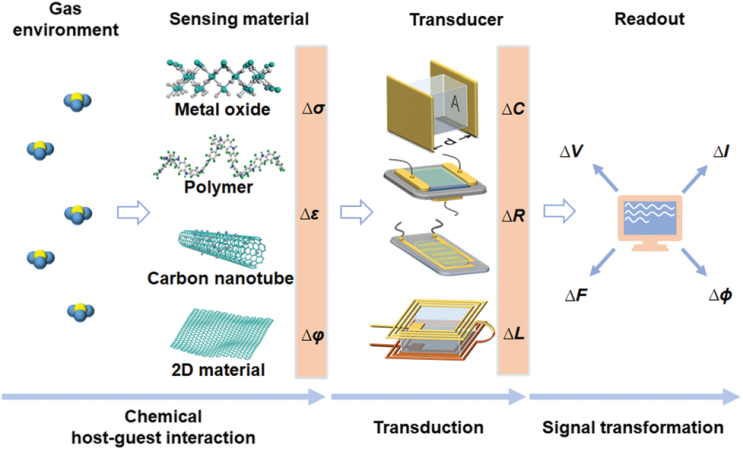

7. Chem. Soc. Rev.:可打印的氣體傳感器

物聯網(IoT)的應用和互聯自動化的快速發展使得傳感技術成為未來智能系統的核心之一,在包括工業制造、化學過程控制、農業和自然保護,個人健康監測和智能城市建設以及國防等領域有著廣泛的應用前景。能夠檢測和分析微量氣體的設備則是其中的一類重要的傳感平臺。近年來,納米有機和無機材料的出現極大地促進了這一領域的發展。由于這類傳感材料具有大的比表面積、良好的傳輸性能和可調的表面化學性質,使得其非常適用于開發高靈敏度、高選擇性和便攜的傳感裝置。劍橋大學Tawfique Hasan、南京工業大學黃曉教授和黃維院士合作綜述了近年來可打印氣體傳感器的研究進展。

本文要點:

(1)首先綜述了目前最先進的打印技術,并介紹了各種氣體傳感材料,包括金屬氧化物、導電聚合物、碳納米管和二維(2D)材料。

(2)隨后也強調了打印技術的工作原理和不同材料系統的傳感機制,對通過設計材料和器件制造來提高傳感器性能的策略進行了介紹;最后總結了目前這一領域面臨的相關重大挑戰,并就對未來發展進行了展望。

Jie Dai. et al. Printed gas sensors. Chemical Society Reviews. 2020

DOI: 10.1039/c9cs00459a

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cs/c9cs00459a#!divAbstract