通過電催化過程進行能源儲存轉化和化學品制備是近年來催化領域的大熱門。除了能源利用和環境方面的優勢之外,相較于熱催化過程而言,電催化不僅反應條件溫和,而且反應動力學方面的更具優勢。近年來備受關注的電催化反應包括HER,OER,ORR,CO2RR,N2RR以及各種有機燃料電催化氧化等。這些具有重要價值反應的高效實現,嚴重依賴于相應催化材料的優化開發。近日來,國內外多個先后發展了多種適用于不同電催化反應的材料,取得了一系列新的進展。

1. 陳忠偉Angew:具有高效和穩定性CO2還原的三元Sn-Ti-O電催化劑

錫(Sn)和部分氧化的SnOx基材料是CO2RR中最有希望的非貴金屬之一,能夠將CO2轉化為CO和甲酸。值得注意的是,SnOx中的氧原子在中間體的吸附中起著重要作用。然而,由于所需產物選擇性低,過電勢大(超過 0.8 V)和窄電勢窗口等降低了CO2RR的能量效率(EE)。此外,由于在陰極條件下,金屬氧化物的還原和CO2RR之間的競爭,O原子的引入也會使催化劑變得不穩定。因此,在電化學CO2轉化中同時提高能效和材料穩定性仍然是一項尚未解決的挑戰。

有鑒于此,河南師范大學白正宇副教授,加拿大滑鐵盧大學陳忠偉院士報道了用鈦(Ti)修飾Sn用于構建三維有序介孔(3DOM)結構,成功地制備了Sn-Ti-O三元電催化劑,以克服現有CO2RR結構的局限性。

文章要點

1)在一系列三元Sn-Ti-O電催化劑中,3D有序介孔(3DOM)Sn0.3Ti0.7O2實現了活性中心暴露和結構穩定性之間的折衷,在低至430 mV的過電位下表現出高達71.5%的半電池EE和94.5%的法拉第效率。

2)密度泛函理論(DFT)和X射線吸收精細結構分析表明,Sn-Ti-O電催化劑中存在電子密度重構。Sn軌道d帶中心的下移和Ti的電荷轉移共同促進了CO生成所需中間體COOH*的解離吸附。同時Ti的存在還有利于保持局部堿性環境以抑制H2和甲酸鹽的形成以及穩定氧原子來延長耐久性。

該研究為二氧化碳的高效轉化提供了一種新的材料設計策略。

Guobin Wen, et al, Ternary Sn-Ti-O Electrocatalyst Boosts the Stability and Energy Efficiencyof CO2Reduction, Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI:10.1002/anie.202004149https://doi.org/10.1002/anie.202004149

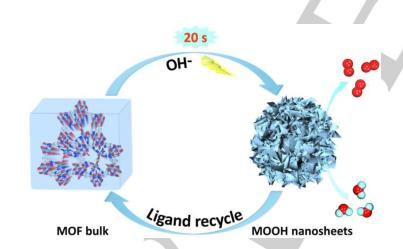

2. Angew:電場輔助將有機金屬框架本體原位水解為超薄金屬羥基氧化物納米片,以有效OER

如何有效地制備低成本的電催化劑以進行有效的放氧反應(OER)仍然是一個巨大的挑戰。有鑒于此,中科院福建物構所洪茂椿院士,張林杰,陳其輝報道了一種新的策略,可將MOF塊超快轉變為超薄金屬羥基氧化物納米片以實現有效的OER。1)通過H2BTTA配體分別與Fe團簇或Co摻雜的Fe團簇反應,制備了兩種化學穩定性不同的異構MOF(FJI-H25Fe和FJI-H25FeCo)。電場協助的亞穩FeCo-MOF(FJI-H25FeCo)水解將立即生成厚度為3 nm的FeCo-羥基氧化物(FeCo-MOF-EH)納米片,而更穩定的Fe-MOF(FJI-H25Fe)體積只會導致相同處理條件下的水解產物(FeMOF-EH)嵌段。2)進一步的研究表明,納米片的形成應來自以下兩個關鍵過程:(1)堿誘導的亞穩態FeCo-MOF塊水解成水解產物塊(FeCo-MOF-H),其中Co部分取代使FeCoMOF在堿性條件下易于水解;(2)電場驅動的FeCo-MOF-H團塊重組為FeCo-MOF-EH納米片,其中團塊內部的各種帶電分子(OH-陰離子,BTTA2-分子,帶電的Co絡合物)的協同轉移將破壞團塊沿團塊電場方向和H2BTTA配體可以直接回收再利用。3)在Ni泡沫上原位制備的FeCo-MOF-EH納米片表現出出色的OER性能,在10 mA cm-2的電流密度下顯示極低的231 mV過電勢,相對較小的Tafel斜率42 mV dec-1, Cdl值非常大,為105.8 mF cm-2,同時具有超過30 h的長期耐久性。這項工作不僅為超快速,簡便地制備低成本高效的OER電催化劑提供了新的策略而且提供了一種制備具有良好結晶度和形態的金屬羥基氧化物納米片的新方法,以及一種從MOF材料溫和合成納米級衍生物的新途徑。Jiayue Tian, et al, Electric-field assisted in-situ hydrolysis of metal-organic framework bulkinto ultrathin metal oxyhydroxide nanosheets for efficient oxygen evolution,Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI:10.1002/anie.202004420https://doi.org/10.1002/anie.202004420

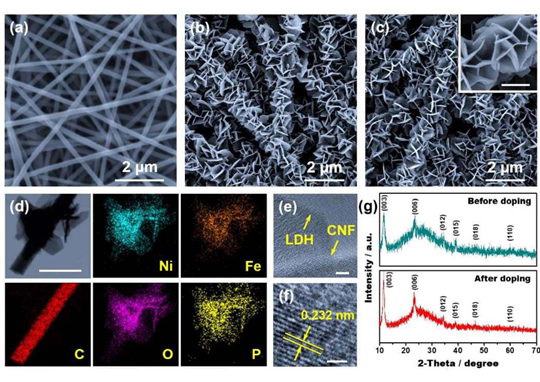

3. Angew.: 磷摻雜提高Fe-Ni層狀雙氫氧化物陣列耦合碳納米纖維催化劑的電催化固氮作用

將電催化固氮的概念轉化為應用的關鍵在于開發高效、低成本的電催化劑。層狀雙氫氧化物(LDHs),又稱水滑石,由于具有多金屬中心和較大的表面積,因此是用于水分解的很有潛力的電催化劑。然而,它們在電催化固氮中的活性并不理想。有鑒于此,東華大學丁彬研究員、俞建勇院士、Yitao Liu等人,提出了一種簡單而有效的磷摻雜方法來調節LDHs中的電荷分布,從而促進氮的吸附和活化,實現了對NRR的優異電催化活性。1)首先,在碳納米纖維上通過外延生長合成了納米片結構的Fe-Ni LDH陣列,具有表面積大、活性位點豐富的特點。更重要的是,Fe-Ni LDH進一步被磷摻雜,降低了金屬位點周圍的電子密度,可以產生更多的空d軌道,促進氮的吸附和活化。2)而且,P摻雜的LDHs進一步與自支撐的導電基質(即碳納米纖維膜)耦合,可以防止它們聚集,并確保電荷在界面上的快速轉移。3)制備的P摻雜的Fe-Ni@C納米纖維催化劑在–0.5 V(vs. RHE)和0.1MNa2SO4中的氨產率高達1.72×10–10 mol s–1 cm–2,法拉第效率高達23%,明顯優于未摻雜的催化劑。總之,該工作為水滑石(LDHs)在電催化固氮領域中的應用提供了新的機會。Bin Ding et al. Promoted Electrocatalytic Nitrogen Fixation in Fe–Ni LayeredDouble Hydroxide Arrays Coupled to Carbon Nanofibers: The Role of PhosphorusDoping. Angew., 2020.DOI:10.1002/anie.202005579https://doi.org/10.1002/anie.202005579

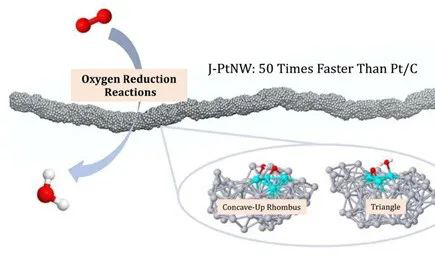

4. JACS: 對鋸齒狀鉑納米線ORR活性比Pt好50倍的原子學解釋

質子交換膜燃料電池(PEMFCs)為解決全球可再生能源供應和清潔環境問題提供了一種有效的方案。目前質子交換膜燃料電池大規模商業化的主要障礙是緩慢的氧還原反應(ORR),這大大增加了催化劑的成本。開發具有更高的性能和更低的成本的ORR電催化劑是一項較大的挑戰。合金納米材料表現出增強的Pt性能,特別是PtNi合金。特別是,在脫合金Pt納米材料中觀察到性能有了極大的改善。Huang等發現,采用5 nm Ni7Pt3納米線(NW)脫金屬可以產生2 nm Pt鋸齒狀NW(J-PtNW),其ORR性能是當前最先進的Pt/C的50倍。盡管有人提出了一些解釋,例如表面Pt原子配位不足,機械應變和較高的電化學活性表面積(ECSA)有助于顯著提高ORR活性,但目前有關表面上哪種活性位點提高了ORR性能仍沒有明確的原子解釋。有鑒于此,美國加州理工學院William A. Goddard III院士等人,利用多尺度原子模擬,進一步從原子學的角度解釋了這種顯著提高的ORR活性,并描述了活動位點的原子特征。1)從10000多個表面活性位點中隨機選擇500個,并對表面活性位點8?內的簇進行了量子力學(QM)計算。發現反應Oads + H2Oads→ 2OHads,是Pt(111)上的速率決定步驟(RDS)。2)OO距離(Oads與H2Oads的O之間的距離)與RDS反應的自由能壘之間有很強的相關性。實際上,Pt(111)的0.29 eV相比,采集的500個表面位點中有14.4%的活性位點在室溫下對RDS反應無能壘,從而提高了反應速率。原因是許多表面位點的凹入性質將H2Oads的OH鍵推向其附近的Oads,從而大大降低了能壘。3)基于所有表面位點的OO距離對反應速率進行建模,并對整個J-PtNW的性能進行了評估。總之,該工作提出的活性位點的原子結構為設計ORR高性能電催化劑提供了指導。Yalu Chen et al. Atomistic Explanation of the Dramatically Improved Oxygen ReductionReaction of Jagged Platinum Nanowires, 50 times better than Pt. J. Am. Chem.Soc., 2020.DOI: 10.1021/jacs.9b13218https://doi.org/10.1021/jacs.9b13218

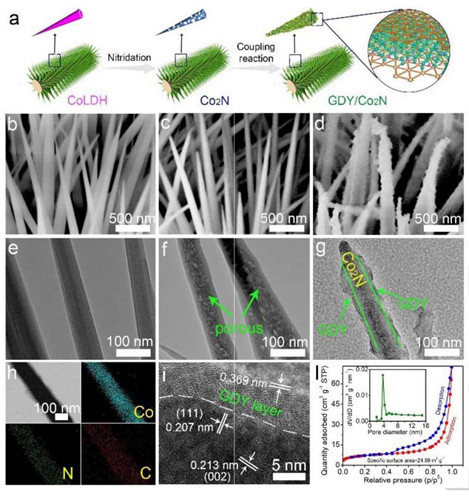

5. Angew.: 石墨炔界面工程:高活性和選擇性氨合成的新紀錄

合成氨的出現為世界上數十億人提供了食物。因此,合成氨的研究,特別是在室溫和常壓下的合成氨,一直是化學家們關注的焦點。在環境條件下將氮電還原為無碳氨是一種有望替代在工業上廣泛使用的高耗能HaberBosch工藝的方法。電催化合成氨工藝中最關鍵的一步是高選擇性和高效催化劑的合成。3d-過渡金屬(TM)是一種高效的氮還原催化劑。然而,目前對三維過渡金屬材料作為高效ECNRR催化劑的研究還沒有引起廣泛關注。而且已報道的ECNRR電催化劑的催化性能(如YNH3和FE)仍然很低,應用潛力非常低。均相催化劑被認為在環境條件下具有很大的選擇性NRR潛力,但其穩定性和產率較低,不適合高效電催化。另一方面,多相催化劑在環境條件下對ECNRR具有較高的穩定性,且易配備能量轉換裝置,但面臨ECNRR與析氫反應(HER)之間的競爭,造成嚴重的選擇性損失。目前尚未發現具有高選擇性、高效率、高YNH3和高穩定性的催化劑。將金屬催化劑與碳材料結合形成的界面已被認為是提高催化性能的重要途徑。石墨炔(GDY),一個新穎的二維碳同素異形體,具有獨特的多孔結構,不均勻分布的表面電荷,(電)化學穩定性和高電導率,在催化,能量轉換和存儲方面的廣泛應用受到越來越多的關注。值得注意的是,GDY可以在任意基底上生長,可以通過界面工程改善電荷轉移并且增加活性位點數量,從而有望顯著增強整體催化活性和穩定性。有鑒于此,中科院化學部的李玉良院士、Yongjun Li和Yurui Xue以及香港理工大學的黃勃龍教授等人,設計制備了一種具有高活性和選擇性界面的自支撐3D石墨炔-鈷氮化物(GDY/Co2N)陰極,用于電化學氮還原反應(ECNRR)。1)3D自支撐GDY/Co2N陰極在酸性和中性條件下于環境壓力和室溫下對NH3合成具有很高的選擇性和效率。實驗上,在大氣壓和室溫下,電催化劑在酸性條件下創造了219.72 μgh-1mgcat-1的氨產率(Y NH3)和58.60%的法拉第效率(FE)的新記錄,高于已報道的其他電催化劑。2)此外,這種優異的催化性能可分別在酸性和中性條件下維持114和144小時以上,表現出優異的催化穩定性。3)密度函數理論(DFT)計算表明,界面鍵合的GDY提供了一個獨特的p電子特性來優化Co‐N復合表面鍵合,從而在界面區域產生了NRR催化的優越電子活性,從d到pσ*態躍遷的反常減小將固N2的能壘最小化。總之,該工作設計制備的催化劑有望為電催化研究帶來新思路,推動電催化領域的快速發展。Yuliang Li et al. Graphdiyne interface engineering: highly active and selective ammoniasynthesis. Angew., 2020.DOI:10.1002/anie.202004213https://doi.org/10.1002/anie.202004213

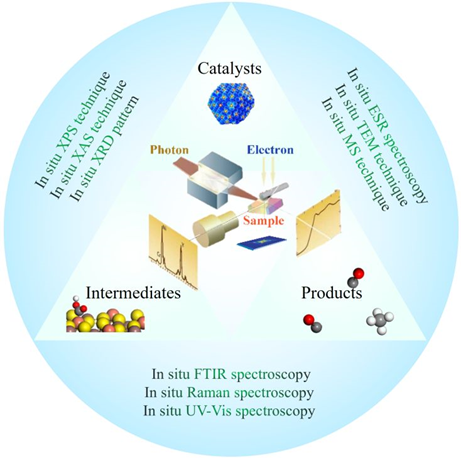

6. 謝毅/孫永福JACS: CO2還原原位研究的進展與展望

通過光還原,電還原或熱還原將二氧化碳轉化為化學燃料被認為是解決環境污染和能源短缺問題的最有效方法之一。然而,最近的研究表明,在實際的工作條件下,所涉及的催化劑可能會不斷地進行重構,,這使得難以通過常規表征技術鑒定真正的活性位點并監測其演變,這導致了關于CO2還原活性位點和反應機理的爭議。更重要的是,在實驗條件下實時檢測反應中間體和催化產物是了解反應機理并進一步優化催化性能的關鍵。考慮到催化劑催化CO2還原的性能高度依賴于活性部位,因此通過原位技術實時監測催化劑和反應中間體在實驗條件下的動態演化是很有必要的。有鑒于此,中國科學技術大學謝毅院士和孫永福教授等人,介紹了各種原位表征技術的工作原理和檢測模式,系統地總結了關于在CO2還原過程中催化劑演化的原位研究的最新進展。1)從各種原位表征技術的工作原理,優勢和局限性入手,針對特定的原位實驗進一步討論了原位池的設計。隨后,詳細闡述了近年來關于催化劑在CO2還原過程中的變化的原位研究,以揭示催化劑在CO2還原過程中的變化,包括催化劑的形貌、晶相和價態。此外,總結了用于檢測反應中間體動態演變的原位研究的各種原位表征技術的最新進展。然后,還對密度泛函理論(DFT)的計算方法進行了介紹,以研究各種中間體的動力學狀態。更重要的是,結合原位研究和理論計算,對可能的CO2還原反應機理進行了詳細分析。最后,對未來CO2還原的原位研究提出了一些展望和建議。2)由于超快的時間分辨率和超高的空間分辨率,這些原位方法可以直接觀察CO2還原過程中活性位點的瞬態結構和形態,這為揭示真實活性位點的動態演化提供了可能。因此,有助于合理設計具有高活性位點的催化劑,以提高CO2還原性能。3)通過對催化劑,反應中間體以及催化產物的實時檢測,可以清楚地揭示CO2還原反應的動態過程,有助于準確理解催化機理,設計出高效的CO2催化體系。對于該領域的未來研究,仍然存在許多挑戰和機遇。CO2還原反應原位研究的建議和前景具體如下:(ⅰ)以原子分辨率直接原位觀察活性位點的演化至關重要。在這個方向上,可以設計和開發許多新興的原位技術,以便以原子分辨率直接原位觀察活性位點的演化;(ⅱ)實時可視化在活性位點形成的反應中間體,實時監測反應中間體構型可以幫助揭示實驗條件下的催化機理。原位掃描隧道顯微鏡(STM)技術具有可視化吸附在催化劑表面的單個分子和原子的能力,可以在反應過程中以原子分辨率直接觀察CO2分子轉化;(ⅲ)通過同時對超高空間分辨率的活性部位進行形貌和活性成像,可以實時監測不同活性部位的催化性能,這對于揭示反應機理和設計更好的催化體系具有重要意義;(ⅳ)通過控制計算條件和優化反應參數,機器學習可以模擬整個反應過程并預測CO2還原反應的動態演變,從理論分析中推斷出反應機理。原位研究和機器學習相結合的CO2還原研究必將成為一個關鍵的研究方向,有望大大提高研究效率。總之,該工作有助于加深對原位研究如何揭示CO2還原過程動態變化的理解,從而有助于設計更精細、更有效的原位表征技術,進一步深入研究CO2轉化的機理。Xiaodong Li et al. Progress and Perspective for In Situ Studies of CO2 Reduction.J. Am. Chem. Soc., 2020.https://doi.org/10.1021/jacs.0c02973

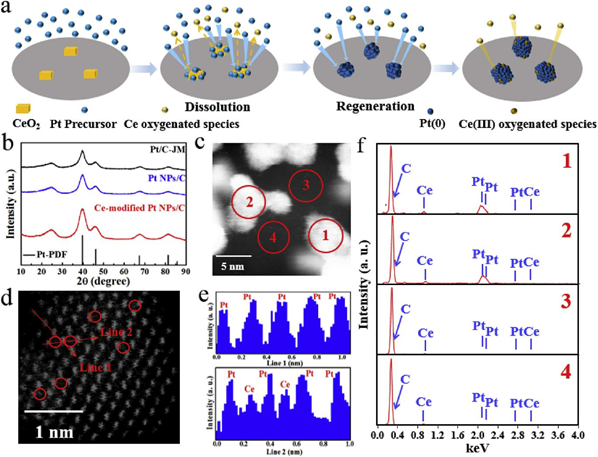

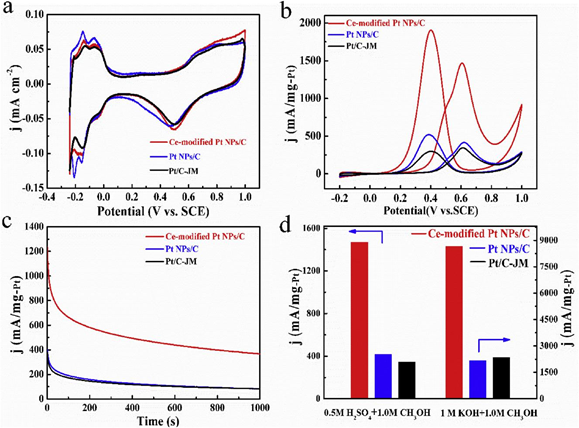

7. 李亞棟院士Nano Energy:鈰修飾促進鉑納米顆粒的電催化甲醇氧化

直接甲醇燃料電池(DMFC)作為將化學能直接轉化為電能的裝置,由于其具有以下優點而被廣泛研究:能量轉換效率高,運輸方便,易于存儲且環境污染小。鉑基電催化劑因其高電催化活性而受到廣泛關注。迄今為止,盡管已經開發出各種策略來制備高效的基于Pt的電催化劑。但是,有效制備高效電催化劑的策略仍然需要進一步發展。金屬物質的錨固是制備高活性催化劑的有效策略。此策略的基本原理是將金屬物種固定在金屬納米顆粒上,從而改變金屬納米顆粒的結構性質并影響其催化性能。研究表明,金屬的錨固在金屬催化劑的改性中顯示巨大功效。但是,該策略尚未應用于MOR的Pt基電催化劑的合成。有鑒于此,北京化工大學Xin Liang,清華大學李亞棟院士,王定勝教授報道了鈰修飾的鈰修飾的Pt納米顆粒(NP),其中的鈰(III)氧化了(鈰含量為1wt%)固定在鉑納米顆粒上,用于甲醇氧化反應(MOR)。1)研究人員通過在高溫高壓反應器中使用乙二醇(EG)作為還原劑,通過在CeO2 NPs/C上還原H2PtCl6來制備Ce修飾的Pt NPs/C。首先將Pt前體沉積在CeO2NP上,然后溶解CeO2并在高溫和高壓條件下形成鈰氧化物種,最后,鈰氧化物種被固定在鉑納米粒上。2)研究人員結合使用大角度環形暗場掃描透射電子顯微鏡,X射線光電子能譜和X射線吸收精細結構能譜分析這種特殊結構。3)在酸性和堿性介質中,Ce修飾的Pt NPs對MOR的電催化活性分別達到了1470 mA/mg-Pt和8670 mA/mg-Pt,優于Pt NPs/C和市售Pt/C。4)密度泛函計算表明,鈰的改性使Pt表面的結構變形,從而使CO* + OH*的結合更牢固,而OH*的更強的錨固作用使得在電勢確定步驟中更容易去除CO*。Ligang Chen, et al. Promoting electrocatalytic methanol oxidation of platinum nanoparticles bycerium modification, Nano Energy, 2020,DOI:10.1016/j.nanoen.2020.104784.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285520303414

8. Chinese Journal of Catalysis: 負載型雙原子催化劑:制備、表征和潛在應用

發展可持續和清潔的電化學能源轉化技術是應對能源短缺和環境污染挑戰的重要解決方案。燃料電池、電解電池和金屬空氣電池依靠電催化反應以及電極材料上發生的電荷轉移過程來轉換電能和化學能,目前以及得到較為廣泛的應用。單原子催化劑(SACs)具有暴露的活性位點、高選擇性和最大限度地原子利用率等優點,受到人們的廣泛關注。然而,單原子催化劑也面臨著一些挑戰,比如,隨著單原子表面自由能的增加,單原子在制備和催化過程中容易聚集,從而導致催化活性位點的降低,制約了SACs的發展和應用。為了增加單原子活性位點的數量和負載,雙原子催化劑(DACs)作為一種特殊的SACs近年來逐漸受到研究人員的關注,而且DACs中兩種金屬原子(同核/異核)的協同作用可以顯著提高催化劑的催化活性。目前,DACs已成功地應用于各種電催化系統和電化學能源轉換器件。有鑒于此,上海大學趙玉峰教授、張久俊院士和西安建筑科技大學王娟教授等人,綜述了當前負載型雙原子催化劑在制備、表征、應用方面的最新進展。1)首先系統總結了同核雙原子和異核雙原子催化劑的優點,然后重點對雙原子催化劑的制備、表征、電催化以及電化學能源器件方面的應用進展進行了介紹,最后從技術和應用兩個方面詳細展望了雙原子催化劑的機遇、發展和挑戰趨勢。2)對比了同核/異核DACs的不同優勢,介紹了用于制備性能優異的DACs的策略。包括原子層沉積法、濕化學吸附法以及高溫熱處理法等方法。另外,對DACs的表征和識別手段進行了介紹,包含XANES,EXAFS,IR,DFT。詳細概括了當前DACs在ORR、CO2RR、HER、NRR和CORR等領域的應用。3)DACs作為一種新型的單原子催化劑,具有金屬原子負載量高、活性位點比SACs更為靈活等優勢,在電催化領域具有巨大的應用潛力。相對于同核DACs,異核DACs性能更加優異。借助于異核DACs中兩個不同的金屬原子的多樣性,探索以過渡金屬為主的DACs,有望設計制備低成本、高性能的單原子催化劑。總之,該工作促進了對DACs的理解,為合成低成本、高活性、高穩定性的新型催化劑開辟一條新的途徑。Jing Zhang et al. Supported dual-atom catalysts: Preparation, characterization, and potentialapplications. Chinese Journal of Catalysis, 2020.DOI:10.1016/S1872-2067(20)63536-7https://doi.org/10.1016/S1872-2067(20)63536-7