第一作者:Hao Chen

通訊作者:崔屹

通訊單位:斯坦福大學

研究亮點:

1. 高電極彎曲度抑制了正極中多硫化物的擴散損失。

2. 高親硫性有利于與硫鍵合。

3. 石墨烯電極載體抑制了負極中鋰枝晶的生長。

鋰硫電池面臨挑戰

隨著便攜電子設備和電動汽車技術的快速發展,人們對可充放鋰電池的能量密度提出了更高的要求。鋰硫電池因為其高理論能量密度(2567Wh/kg)、低成本的優點,而被認為是下一代高能量密度鋰電池中最具有潛力的體系之一。然而目前鋰硫電池的發展局限于兩個重要問題:1)在硫正極中,極易溶解的多硫化鋰中間產物會擴散到電極外的電解液中,導致活性物質的損失和電極結構的重組;2)在金屬鋰負極中,鋰枝晶的生長易導致電池短路及安全問題。因此,探究電極材料中的設計思路是突破鋰硫電池目前發展瓶頸的關鍵所在。

成果簡介

針對這些問題,斯坦福大學崔屹教授團隊近日提出一種新型的高扭曲度、高親硫性的石墨烯電極載體用于抑制硫正極中的可溶活性物質擴散損失行為及鋰負極中的枝晶生長行為,從而達到高效的鋰硫電池。基用該石墨烯電極載體,鋰硫電池可以在正極硫負載量高達10-22 mg/cm2的條件下實現90-160圈循環后基本無容量衰減,能量密度預計可達395 Wh/kg。相關成果與5月8日發表與Cell Press細胞出版社旗下期刊Matter上。

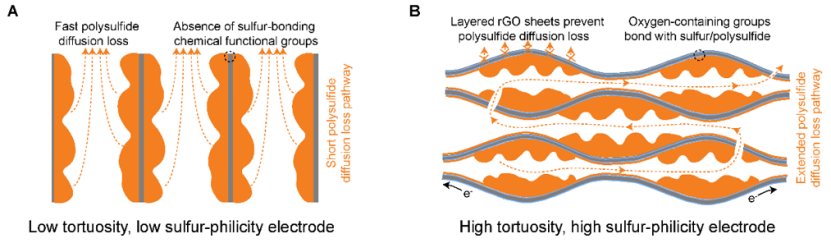

圖1. 硫正極材料的設計。

要點1:高彎曲度和高親硫性石墨烯電極制備

研究人員通過可控制備不同扭曲度和親硫度的三維石墨烯骨架電極及對比研究,提出這兩個參數是影響硫正極的循環穩定性的關鍵因素。在低扭曲度、低親硫度的石墨烯載體中,易溶的多硫化鋰中間產物非常容易擴散入電極外的電解液,從而造成活性物質和容量的損失;而在高扭曲度、高親硫度的石墨烯載體中,多硫化鋰中間產物的擴散行為會被抑制,從而保證硫正極在循環時的結構穩定性。

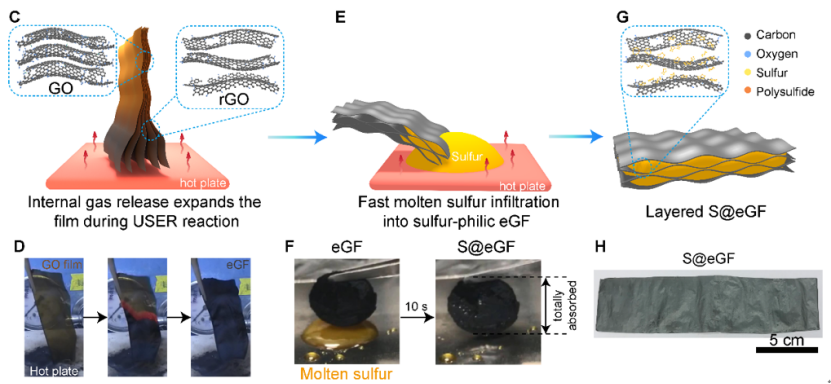

研究人員通過一種新型的快速膨脹-還原方法來制備這種石墨烯載體。將氧化石墨烯薄膜一端接觸350度加熱的熱臺,該反應可迅速蔓延整張氧化石墨烯膜,將原本半透明、緊密的氧化石墨烯膜轉換為疏松多孔、不透明的還原氧化石墨烯膜。進一步通過石墨烯載體內吸入熔融的硫液滴,可以制備內部石墨烯片為水平取向的S@eGF硫正極。

圖2. 硫正極材料的制備。

要點2:石墨烯電極表征

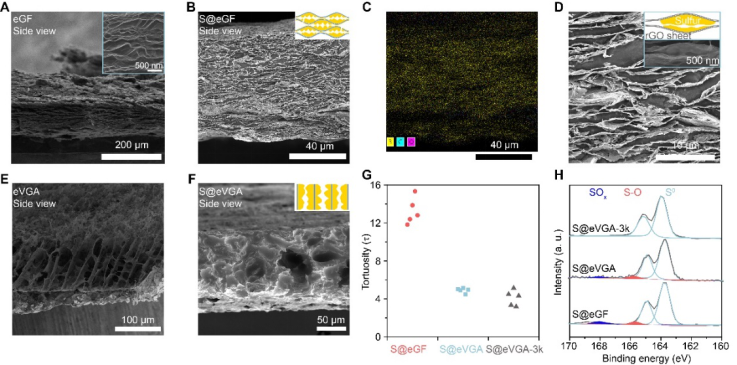

研究人員通過掃描電鏡、X射線光電子能譜及扭曲度表征證明,合成的S@eGF正極中為水平取向的石墨烯片,硫顆粒分布與水平取向石墨烯片間,具有高達13.24的扭曲度及明顯的硫-氧鍵合(親硫性)。對照樣品S@eVGA具有垂直取向的石墨烯片與低扭曲度(4.91);而在另一對照樣品S@eVGA-3k中不存在硫氧鍵合。

圖3. 硫正極材料的表征。

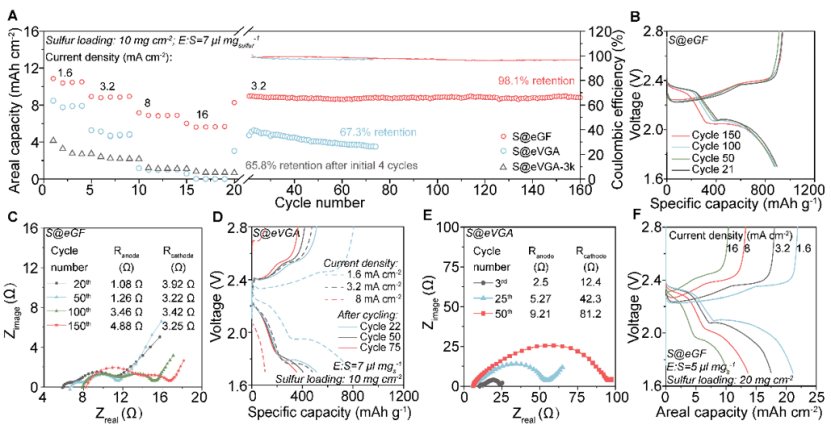

要點3:石墨烯電極電化學性能測試

通過不同樣品的電化學性能對比,研究人員證明隨著扭曲度和親硫性的降低,硫正極的性能逐漸降低。高扭曲度,高親硫性的S@eGF電極可以實現在10mg/cm2的硫負載量下160圈的穩定循環,及20mg/cm2的硫負載量下仍可以工作;而低扭曲度的S@eVGA電極和低親硫性的S@eVGA-3k電極的循環穩定性均有明顯降低。

圖4. 硫正極材料的電化學性能。

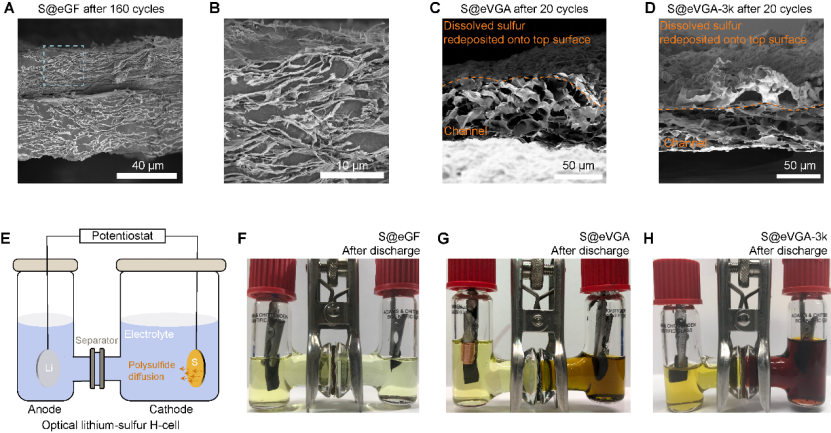

通過不同樣品的電化學性能對比,研究人員證明隨著扭曲度和親硫性的降低,硫正極的結構穩定性逐漸降低。高扭曲度,高親硫性的S@eGF電極在循環后仍保持穩定的水平三明治結構,并在原位H電解池中展現出基本沒有多硫化物的擴散損失;而低扭曲度的S@eVGA電極和低親硫性的S@eVGA-3k電極在循環后可以觀察到明顯的硫顆粒聚集在電極的上表面。這是由于多硫化物擴散至電極外的電解液后重新沉積導致的。另外在原位H電解池中,低扭曲度的S@eVGA電極和低親硫性的S@eVGA-3k電極也展現出了明顯的多硫化物的擴散損失現象。

圖5. 硫正極材料的循環后結構變化。

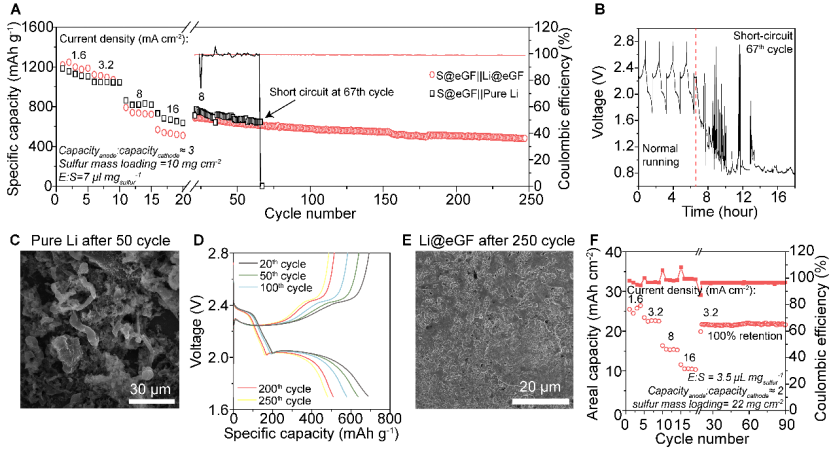

在研究硫正極性能的同時,研究人員發現金屬鋰負極的枝晶問題也是影響鋰硫電池循環穩定性的一個關鍵問題。在使用純鋰片的鋰硫電池中,在較高電流密度循環時負極會生長出大量枝晶,引起電池短路。研究人員通過把熔融鋰金屬灌注入石墨烯載體中,制備了三維的Li@eGF負極,可有效抑制負極枝晶生長,實現循環穩定、高正極負載量、低電解液及負極用量的鋰硫全電池。

圖6. 鋰負極材料的優化及全電池性能。

小結

這一研究從正極和負極材料兩個方面深化了對于鋰硫電池中問題及機理的理解和認知,也為后續高能量密度鋰硫電池的設計提供了新的材料思路和研究方法,將進一步推動新型可持續能源存儲系統的發展。

相關論文信息:

論文原文刊載于Cell Press細胞出版社旗下期刊Matter上

參考文獻

Chen et al., Electrode Design with Integration of High Tortuosity and Sulfur-Philicity for High-Performance Lithium-Sulfur Battery, Matter (2020)

DOI:10.1016/j.matt.2020.04.011

https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.04.011