1. Nature:以單細胞分辨率破譯人類巨噬細胞發育

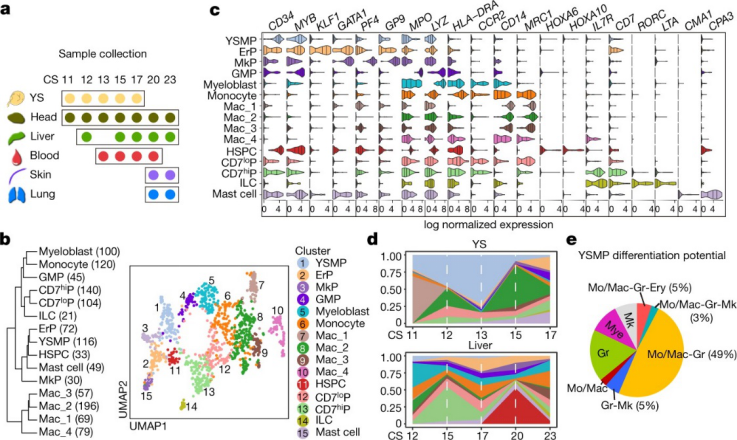

巨噬細胞是在胚胎發育過程中出現的新生免疫系統的第一批細胞。在小鼠中,胚胎巨噬細胞浸入發育中的器官,在那里它們共生地分化為組織駐留巨噬細胞(TRM)。但是,我們對人類胚胎中巨噬細胞的起源和專業化的理解是有限的。有鑒于此,暨南大學的劉兵,蘭雨和南洋理工大學的Florent Ginhoux等研究人員,從Carnegie第11至23階段的人類胚胎中分離了CD45 +造血細胞,并通過單細胞RNA測序對它們進行了轉錄組分析,然后對 CD45+CD34+CD44+ 卵黃囊來源的髓樣偏向祖細胞進行功能表征(YSMPs)。

本文要點:

1)研究人員繪制了跨多個解剖部位的巨噬細胞異質性,并鑒定了不同的子集,包括各種類型的胚胎組織駐留巨噬細胞(TRM)(在頭部,肝臟,肺和皮膚中)。

2)研究人員進一步使用轉錄組學和發育分期信息,從卵黃囊來源的原始巨噬細胞或YSMP來源的胚胎肝單核細胞追蹤了組織駐留巨噬細胞(TRM)的規格軌跡。

3)研究人員還評估了胚胎TRM與成年TRM之間的分子相似性。

該研究的數據代表了人類胚胎發生過程中早期巨噬細胞發育的時空動力學的全面表征,為人類TRMs的發育和功能的未來研究提供了參考。

Zhilei Bian, et al. Deciphering human macrophage development at single-cell resolution. Nature, 2020.

DOI:10.1038/s41586-020-2316-7

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2316-7

2. Nature:苯的連續還原獲得數十種不同環己烷基氘代分子

氫原子的氘(D)、氚(T)同位素目前作為基本的研究方法應用于化學、生物學、藥學領域中。除了其在光譜學、質譜、反應機理、藥代動力學中的應用,這種同位素方法在藥物分子合成中同樣展現了潛力。氘代的分子在亨廷頓病的治療中顯示有作用。通過氘代處理,分子的新陳代謝過程加快、代謝產物得以改善,提高了藥品的安全性和有效性。

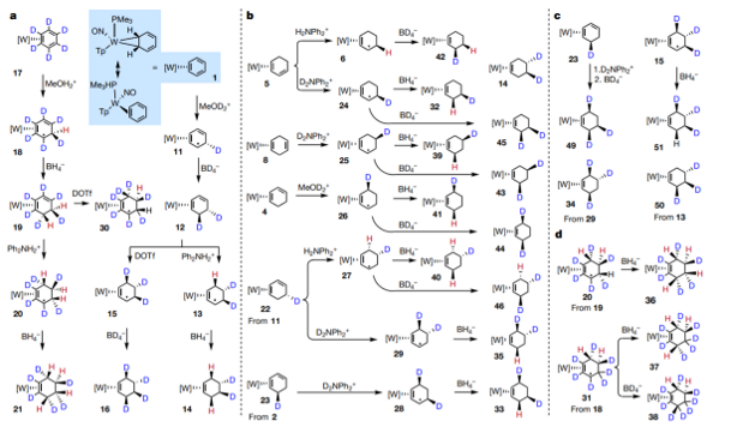

弗吉尼亞大學化學系W. Dean Harman等提出了氘代分子的合成新方法,通過4步反應將苯轉化為氘代的環己烷,該反應中通過鎢配合物的立體選擇催化作用實現。作者通過調節和鎢配合物結合的方法(蛋白質酸、氫化物),能夠對氘代位置進行調節。通過這種方法,完成了對52種不同的環己烷同位素結構分子。本文的方法可能對其他取代的環己烯同位素分子合成,并且對同位素作用在藥物分子中的作用提供更多的相關機理信息。

本文要點:

1)反應優化。通過去芳化的催化劑WTp(NO)(PMe3)對苯進行活化,并實現不同位點,不同數目的氘代環己烷。[WTp(NO)(PMe3)]-C6D6通過MeOH2+氫化、MeOD2+氘代、BH4-還原氫化、BD4氘代、DOTf氘代、Ph2NH2+氫代、Ph2ND2+氘代反應連續反應,實現了不同對不同位點碳上進行高選擇性的氘標記。

2)此外,作者對三氟甲基苯進行了苯環上不同位點進行氘標記。并且在對苯進行氘標記過程中通過CN-取代、酯基取代、有機胺取代,得到了不同氘取代的羧酸/酯/胺基取代的環己烷衍生物。

Jacob A. Smith, et al. Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene,Nature 2020, 581, 288-293

DOI:10.1038/s41586-020-2268-y

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2268-y

3. Nature Catalysis:化學酶催化制備手性大環分子

通過化學酶構建復雜手性分子的過程沒有得到廣泛和充分的研究,目前蒙特利爾大學的Christina Gagnon, Shawn K. Collins等發現Candida antarctica lipase B能夠用于合成平面復雜功能化手性大環分子,并發表在最近的Science上(Biocatalytic synthesis of planar chiral macrocycles,Science 2020, 367, 917-921.),為藥物分子的發現提供了非常有效的方法,西班牙CSIC催化研究所Jose M. Palomo對該研究工作的意義和進展情況進行總結,并在Nature上刊發了新聞報道。

本文要點:

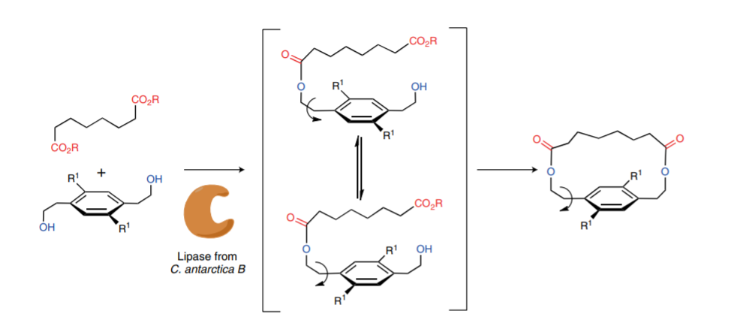

1)天然產物分子中具有復雜的立體結構位點,并且這種立體結構位點在催化作用中扮演了關鍵作用,此外對藥物的需求導致了對創新性合成方法的開發。過渡金屬催化方法在多種有機反應中展現了非常好的反應活性,比如在構建C-C鍵、環加成、氧化反應、還原反應等反應中,方便了天然產物的合成、藥物分子的開發。反應選擇性是這些復雜分子合成中關鍵的問題,在這個問題中生物酶催化反應體現了高選擇性和反應性,并且在溫和條件中進行催化反應。但是生物酶催化反應通常只對特定的底物展現反應性,底物的兼容性是個問題,脂肪酶(Lipase)是一類重要的生物酶,同時對多種非天然產物分子有反應活性,脂肪酶通常在自然中用于油水界面上的水解反應,通過寡肽鏈(oligopeptide chain)對催化位點進行識別,并通過在局部形成疏水環境(hydrophobic)并進行催化反應。

2)其中,Candida antarctica fraction B(CALB)在催化反應得到廣泛應用,蒙特利爾大學的Christina Gagnon, Shawn K. Collins等最近在Science上報道了相關合成平面復雜功能化手性大環分子的研究進展。該反應過程中通過one-pot級聯催化反應,實現了對芳基分子上的二醇酰基化反應、單酯化產物的外消旋化、對映選擇性的關環酰基化反應生成平面大環分子。通過市售的CALB(Novozym 435)進行催化反應,能夠以高對映選擇性、高產率進行催化反應,得到了大量手性平面大環分子。

1. Jose M. Palomo. Synthetic complexity created by lipases,Nature Catalysis, 2020, 3, 335-336

DOI:10.1038/s41929-020-0453-x

https://www.nature.com/articles/s41929-020-0453-x

2. Christina Gagnon, et al. Biocatalytic synthesis of planar chiral macrocycles,Science 2020, 367, 917-921.

DOI:10.1126/science.aaz7381

https://science.sciencemag.org/content/367/6480/917

4. Nature Chemistry:希瓦氏菌/Cu催化劑體系氧氣氛自由基聚合反應

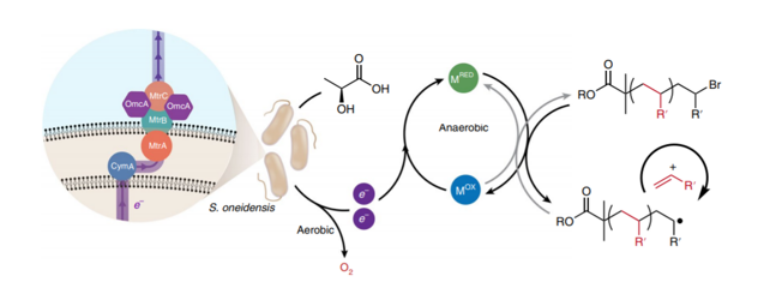

在溫和氣氛中的自由基聚合反應非常困難,這是因為O2是活性非常高的自由基淬滅劑,德克薩斯大學奧斯汀分校Benjamin K. Keitz等發現具有發電作用(electrogen)的希瓦氏菌(Shewanella oneidensis)能夠對金屬催化的活體在溫和氣氛中進行自由基聚合反應,該過程中通過有氧呼吸(aerobic respiration)消耗溶解的O2,隨后直接的將細胞外的電流傳輸到金屬催化劑上,在暴露空氣和隔絕空氣的反應體系中,作者都發現活性自由基聚合反應過程能夠有效的進行,并且氧氣是否存在對反應過程沒有影響。

當希瓦氏菌無氧代謝通過特定的細胞外電子轉移蛋白(extracellular electron transfer proteins)能夠控制自由基聚合反應過程,該聚合反應對多種單體分子有反應活性,催化劑的擔載量只需要ppm濃度的金屬催化劑。此外,該聚合反應在多次改變空氣暴露后依然保持,并沒有停止。通過凍干或廢(回收)細胞(lyophilized or spent (recycled) cells)就能夠成功實施反應。總之,本文結果展示了希瓦氏菌具有使用O2和金屬催化劑作為電子接收體進行聚合反應的功能,能解決聚合反應中的重大挑戰。

本文要點:

1)反應優化。對金屬催化劑中的配體進行篩選,分別對TPMA、bpy、Me6TREN三種配體進行反應,結果顯示聚合反應速率:TPMA>bpy>Me6TREN。對其他金屬的催化反應活性進行篩選,結果顯示在FeCl3、CuSO4、NiCl2、RuCl3、Co(NO3)2幾種不同的金屬中,FeCl3有最好的效果;改變金屬配體測試聚合反應活性,結果顯示在FeC6H5O7、[Ni(en)3]Cl2、[Ru(bpy)3]Cl2、[Co(en)3](NO3)3、Cyanocobalamin中,FeC6H5O7有最好的聚合反應活性。

2)對多種烯烴分子的聚合反應進行測試,分別對OEOMA300,OEOMA500,HEMA,MMA,DMAEA,NIPAM,Styrene在有氧和無氧情況中的聚合反應進行測試,當10 μM Cu-TPMA作為催化劑,在30 ℃中進行反應,結果顯示反應在有氧/無氧環境中都能夠進行,有一定的氧氣氛兼容性。

Gang Fan, et al. Aerobic radical polymerization mediated by microbial metabolism,Nature Chemistry, 2020,

DOI:10.1038/s41557-020-0460-1

https://www.nature.com/articles/s41557-020-0460-1

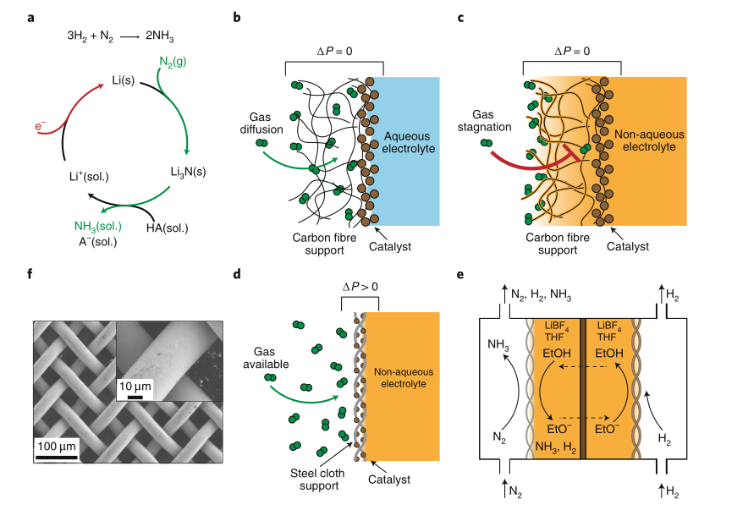

5. Nature Catalysis (news & views):氨合成電極設計

近日,Manthiram和他的同事在Nature Catalysis上撰文,報道了使用不銹鋼布(SSC)作為氨電合成的氣體擴散電極,以克服氣態反應物(陽極為H2,陰極為N2)在非水溶劑(即四氫呋喃)體系中的傳輸限制。意大利梅西納大學Claudio Ampelli在Nature Catalysis對該研究進行了報道。

本文要點:

1)研究人員深入研究了基于SSC的電極在四氫呋喃電解質中的性能,以及最近報道的用于鋰介導的氮氣還原的其他非水電解質,證實了不同非水溶劑的普遍成功。此外,通過對氬和同位素標記的氮(15N2和14N2)進行嚴格的測試,他們已經確認氨實際上是通過氮氣還原產生的,而不是通過空氣中存在的氨的污染或由不穩定的含氮化合物產生的。

2)然而,在實現電極的實用化之前,必須考慮到許多實際問題。首先也是最重要的是,應通過減少能量損耗源、進一步改進電解質和電池架構來充分解決高電池電位的問題。要有效地擴大該技術的規模,應該面臨幾個挑戰,從產品的分離(氨的氣流比在電解液中溶解氨更可取),到揮發性有機溶劑的回收。或者,揮發性有機電解質可以被特別定制的聚合物或離子液體取代,但肯定需要仔細的成本評估。

3)此外,該研究表明,還可以從氮氣和氫氣中制取氨。在工業上,氫氣通常來自蒸汽-甲烷重整,該重整使用化石燃料,不容易模塊化。水電解是模塊化的氫氣替代來源。通過將電化學Haber-Bosch反應器與水電解槽相耦合,可以將整個氨生產反應模塊化,并通過串聯多個單元操作來提高生產率,同時只涉及N2、H2O和可再生電子。研究人員發現,通過使用商業上可用的水分裂裝置,他們能夠以30%±2%的法拉第效率生產氨,這只比使用純氫原料獲得的值略低。

Manthiram的研究表明,在氨合成中,更廣泛地說,在所有有可能取代高耗能工業過程的電化學反應中,電極和電池設計對于找到新的工程解決方案并獲得高效率和性能至關重要。以此呼吁工業化學、化學工程和催化等多學科領域的科學家將研究重點放在這些領域。

1. Claudio Ampelli, Electrode design for ammonia synthesis, Nat. Catal., 2020

DOI:10.1038/s41929-020-0461-x

https://doi.org/10.1038/s41929-020-0461-x

2. Lazouski, N., Chung, M., Williams, K. et al. Non-aqueous gas diffusion electrodes for rapid ammonia synthesis from nitrogen and water-splitting-derived hydrogen. Nat. Catal. 3, 463–469 (2020).

DOI:10.1038/s41929-020-0455-8

https://doi.org/10.1038/s41929-020-0455-8

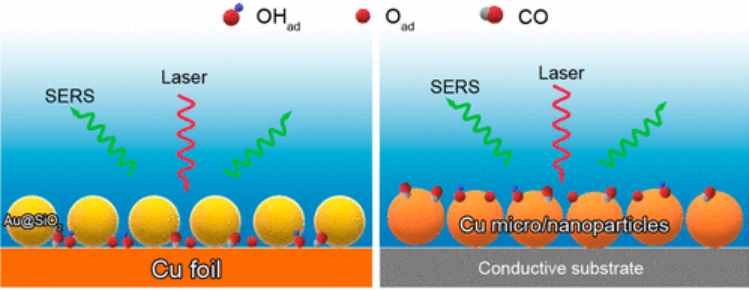

6. Nature Catalysis (News):Cu在電催化CO2/CO還原反應中的原位表征

電化學還原CO2/CO方法是制備化學燃料和化學品的極有吸引力的一種方法,此外該過程使用的電力能通過可再生能源獲取。目前Cu催化劑是最有效的還原CO2/CO并構建C-C化學鍵制備多碳有機分子的催化劑,但是Cu催化劑的催化位點在催化反應過程中的詳細過程并不清楚。自然-催化編輯部的Mar?al Capdevila-Cortada對相關重要研究結果在Nature Catalysis上進行相關報道。

本文要點:

1)最近特拉華大學Levi Thompson、Feng Jiao、Bingjun Xu等在JACS上發表了相關研究進展,通過表面增強Raman技術、在5種不同的Cu催化劑上進行CO電催化還原反應,發現了不同的催化劑界面上都具有多種氧化物/氫氧化物。通過在Cu箔、Cu微粒、電化學沉積的Cu薄膜、在Ar、CO飽和堿性電解液(pH 11.7)中(-0.8 V vs RHE~開路電壓中)進行氧化處理。D2O同位素標記實驗對Cu-O和Cu-OH進行區分,并將其歸屬于CuOx/(OH)y。

2)在開路電位中Cu薄膜材料顯示弱還原狀態的Cu2O1-x狀態,其他催化劑中的表面結構為Cu2O;在CO飽和的電極中和提高催化電位后,電極表面成分轉變為CuOx、CuOx/(OH)y,作者發現在Cu箔上CuOx的含量更高。作者通過Raman測試方法對變化電壓過程中電極表面的變化進行表征。最后,作者總結了電化學CO還原反應中反應產物選擇性的變化趨勢。作者認為,催化劑中的含氧物種對生成多碳產物的反應中并未起到關鍵作用。

1. Mar?al Capdevila-Cortada, et al. Probing the speciation. Nature Catalysis 2020, 3, 419

DOI:10.1038/s41929-020-0464-7

https://www.nature.com/articles/s41929-020-0464-7

2. Yaran Zhao, et al. Speciation of Cu Surfaces During the Electrochemical CO Reduction Reaction,J. Am. Chem. Soc. 2020

DOI:10.1021/jacs.0c02354

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c02354

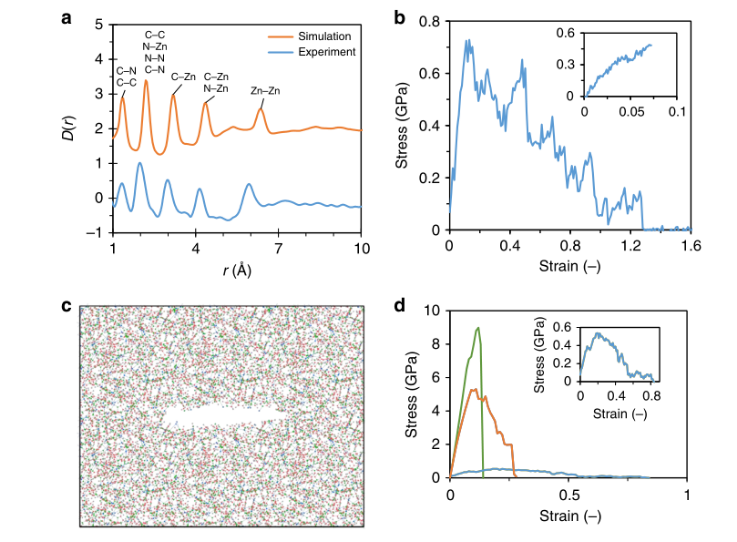

7. Nature Commun.:金屬有機框架玻璃的斷裂韌性

MOF玻璃具有許多有趣的特征,如相對較高的泊松比,高透明度和亮度,在某些情況下還有微孔。一定數量的沸石咪唑骨架(ZIF)16-18可以在熱分解之前熔化并隨后淬火到玻璃態。其中,ZIF-62(ZnIm1.75bIm0.25,其中Im是咪唑,C3H3N2?,bIm是苯并咪唑,C7H5N2?)因為其具有超高的玻璃形成能力和大尺寸制備,因此可用于機械試驗。結構研究表明,ZIF-62玻璃和晶體分別表現出長程無序和有序性。

為了研究MOF玻璃是否適合未來的應用,有必要對其機械性能,包括強度和斷裂韌性進行研究。然而,由于各種原因,測量和分析ZIF玻璃的斷裂韌性非常具有挑戰性。有鑒于此,丹麥奧爾堡大學Morten M. Smedskjaer報道了使用實驗和模擬來研究沸石咪唑酸鹽骨架(ZIF-62)玻璃的斷裂韌性和彎曲強度。

本文要點:

1)研究人員采用單邊預裂紋梁法測量了具有代表性的ZIF-62玻璃(Zn(C3H3N2)1.75(C7H5N2)0.25)的斷裂韌性(KIC),并用反應分子動力學進行了模擬。測得KIc值為0.1 MPa m0.5,甚至低于脆性氧化物玻璃的KIc值,這是由于弱配位鍵(Zn-N)優先斷裂所致。

2)盡管這種玻璃的泊松比與許多延性金屬和有機玻璃的泊松比相似,但由于其斷裂表面能很低,研究發現,其表現出了反常的脆韌性轉變行為。

To, T., S?rensen, S.S., Stepniewska, M. et al. Fracture toughness of a metal–organic framework glass. Nat Commun 11, 2593 (2020).

DOI:10.1038/s41467-020-16382-7

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16382-7

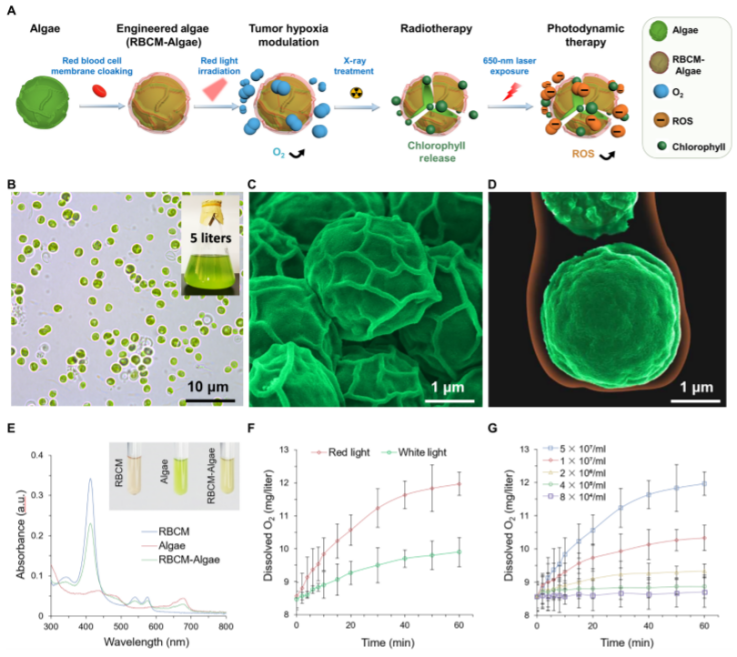

8. Science Advances:利用光合作用,有效治療缺氧性癌癥

微藻是一種天然存在的單細胞微生物,可以進行光合,并已被用于生物燃料、營養等方面。于此,浙江大學周民研究員、孫毅等人報道了工程化的活微藻可以被運送到缺氧的腫瘤區域,以提高局部的氧水平,并使抗腫瘤細胞對放射和光療法重新敏感。

本文要點:

1)研究證明,通過微藻介導的光合作用,原位產生的氧氣可以顯著改善腫瘤的缺氧環境,從而產生顯著的放射治療效果。

2)此外,微藻葉綠素在激光照射過程中產生活性氧,進一步增強了光敏化效應,促進了腫瘤細胞凋亡。因此,將產生氧氣的藻類系統與放射療法和光療法相結合,有可能創造一種創新的治療策略,以改善癌癥治療的結果。

總之,該發現展示了一種利用光合作用產物治療腫瘤的新方法,并為藻類增強放射和光動力療法的未來發展提供了概念證據。

YueQiao,et al. Engineered algae: A novel oxygen-generating system foreffective treatment of hypoxic cancer. Sci. Adv. 2020

DOI:10.1126/sciadv.aba5996

https://advances.sciencemag.org/content/6/21/eaba5996

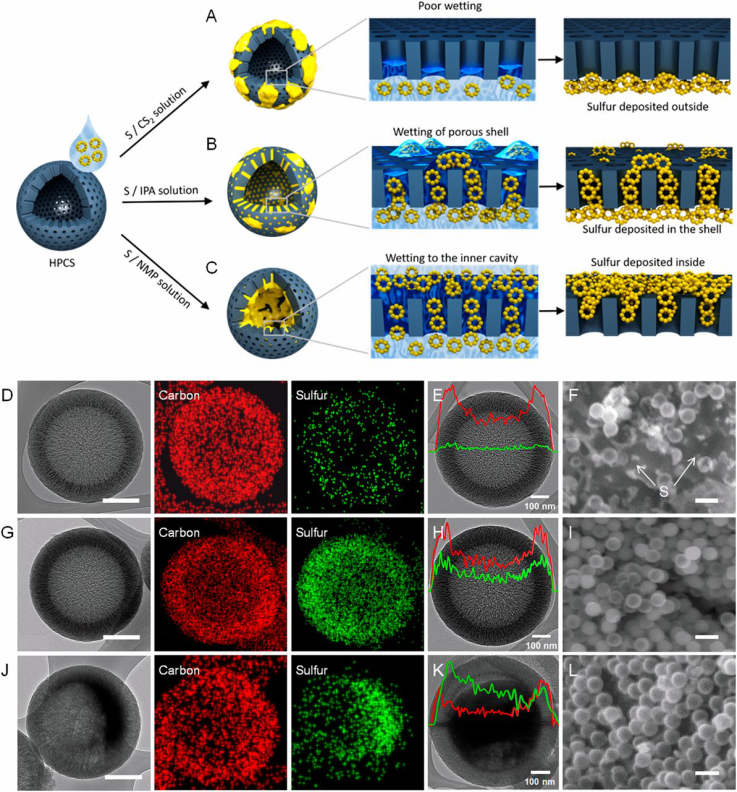

9. PNAS:控制硫溶液界面能實現硫的完全封裝用以高性能Li?S電池

研究表明,通過將硫加載到多孔炭主體中(即,將硫加載到空腔中),利用物理空間限域提高了硫的電導率,并防止了多硫化物(LiPSs)的溶解。在此之前,研究主要致力于控制碳或碳復合材料的孔結構,以便安全地包裹硫,形成均勻的硫和碳復合材料。然而,一個通常被忽視的因素是,硫或硫溶解溶液(通常是硫/CS2溶液)與碳的低到中等相容性導致難以將硫完全裝載到多孔碳基質中。

因此,無論是碳還是碳復合材料主體,穩固且高保真度實現硫完全封裝的過程仍然是一個挑戰。而這對于制造高含硫量的電極以實現超高能量密度至關重要。有鑒于此,韓國西江大學Jun Hyuk Moon報道了通過控制硫溶液的界面能,從而將大量的硫完全裝載到多孔炭基質中。

本文要點:

1)研究人員開發了一種中空多孔碳球(HPCS);該碳球具有分層的孔結構,內部有大孔,外殼有中孔。并采用異丙醇(IPA)或N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)與CS2混合溶液制備硫溶液。

2)由于CS2的高界面能,一般使用硫/CS2溶液不易穿透多孔碳,從而形成大量的硫殘留物。研究發現,使用含有IPA或NMP的混合溶液,通過改善與碳表面的潤濕性,顯著地改善了溶液向孔隙中的滲透。特別是,使用界面能低的NMP與碳結合,可以更有效地改善滲透,使硫被完全包覆。

3)研究人員進一步發現,控制硫含量對Li?S電池的性能有很大的影響。硫轉化反應的速率和可逆性在很大程度上取決于硫負載的位置。在將硫裝載到HPCS內部大孔中時,可以大幅度優化電池的性能(可逆容量和容量保持率)。

該研究提供了一種簡單而精確的控制技術,以將硫完全包裹到具有不同表面和形貌的主體上。

Donghee Gueon, et al, Complete encapsulation of sulfur through interfacial energy control of sulfur solutions for high-performance Li?S batteries, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2020

DOI:10.1073/pnas.2000128117

https://www.pnas.org/content/early/2020/05/21/2000128117

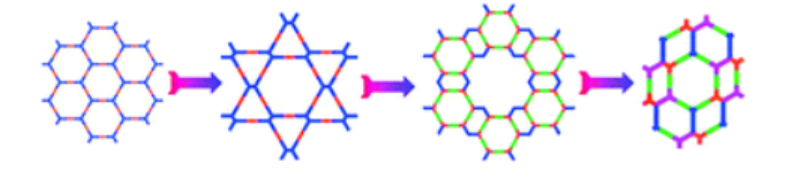

10. Chem. Soc. Rev.綜述:具有分層孔隙率的二維共價有機骨架

共價有機骨架(COFs)是一類由有機結構單元通過共價鍵連接而成的結晶型多孔有機聚合物。其特征是具有精確的空間結構和積木分布的擴展的二維(2D)或三維(3D)框架。由于其有序的納米孔,COFs的一個關鍵特征是其固有的孔隙率,而這些納米孔可以通過孔隙工程進行設計、調節和改進。有鑒于此,基于二維COFs的骨架拓撲結構,中科院上海有機研究所趙新研究員對其孔隙工程進行了綜述。

本文要點:

1)研究人員簡要總結了由均勻微孔或中孔組成的二維COFs的孔設計原理。

2)研究人員綜述了二維COFs的一個新分支-異孔COFs的最新進展,包括設計策略、合成、表征、性能和應用等,這些異孔COFs具有多孔骨架,因而具有層次化的孔隙率。在此基礎上,對二維COFs的設計策略、合成、表征、性能和應用等方面進行了綜述。

3)研究人員對這類具有復雜結構和層次化孔隙率的新型二維聚合物提出了個人觀點。包括:(1)設計策略仍然有限,導致這類新興的多孔有機材料的拓撲結構有限;(2)需要闡明復雜的層次化COFs的結構;(3)異孔COFs的應用開發需要進一步加強,包括通過利用COFs獨特的分層結構來探索異構體COFs獨有的新應用程序以及應用于許多已經探索過的具有均勻孔隙的COFs領域。

Rong-Ran Liang, et al, Two-dimensional covalent organic frameworks with hierarchical porosity, Chem. Soc. Rev., 2020

DOI: 10.1039/d0cs00049c

https://doi.org/10.1039/D0CS00049C

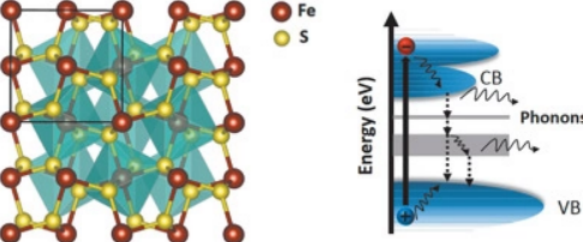

11. AM:關于黃鐵礦太陽能電池中光電壓損失的機理理解

考慮到自然豐度,光電性能和電力生產成本,黃鐵礦(FeS2)作為太陽能電池材料具有很強的吸引力。然而,迄今為止證明的FeS2太陽能電池的最大轉換效率低于3%,這大大低于25%的理論效率極限。這種較差的轉換效率主要是由于較差的光電壓所致,其從未超過0.2 V。烏普薩拉大學Tomas Edvinsson和Mohammad Rahman等人研究了FeS2太陽能電池中低光電壓的起源,并加深了對光電壓損耗機理的理解。

本文要點:

1)費米能級釘扎(Fermi level pinning),表面反轉,本體-供體態的電離和光載流子損耗已被認為是FeS2中光電壓損耗的根本原因。鑒于已有的報道發現,以及在一定程度上相互矛盾的結果,研究人員在此討論這些機制,以提供有關當前狀況和其他挑戰的最新觀點。

2)在此,對FeS2太陽能電池中低光電壓的起源的當前理解進行了仔細的回顧,隨后對電子結構和光電特性進行了簡要討論。最后,提出了一些研究方向的建議。

Mohammad Rahman et al. On the Mechanistic Understanding of Photovoltage Loss in Iron Pyrite Solar Cells,AM, 2020.

DOI:10.1002/adma.201905653

https://doi.org/10.1002/adma.201905653