1. Chem. Soc. Rev.: 納米級紅外和拉曼化學成像與光譜的應用進展

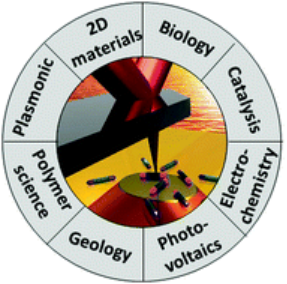

拉曼和紅外(IR)光譜儀可測量分子振動和聲子,從而提供有關樣品化學成分,分子構象和化學結構的豐富信息。然而,這兩種方法基于不同的物理機制來探測振動狀態(tài):紅外光譜通過電偶極相互作用來測量光的吸收,拉曼光譜通過樣品偏振度張量來測量非彈性散射光。通常,紅外光譜對特定化學基團上的振動模式(通常具有強偶極子)更敏感,而拉曼光譜對涉及多個原子的集體振動模式(通常具有大的極化率)更敏感。納米技術的出現(xiàn),以及在納米尺度上理解化學成分的需要,加速了紅外和拉曼光譜與掃描探針法的結合,產(chǎn)生了新的納米光譜表征技術。

有鑒于此,德州農(nóng)工大學的Dmitry Kurouski、法國巴黎薩克雷大學的Alexandre Dazzi教授、瑞士聯(lián)邦理工學院的Renato Zenobi教授和美國國家標準與技術研究院的Andrea Centrone等人,綜述了兩種方法,即光熱誘導共振(PTIR)(也稱為AFM-IR)和尖端增強拉曼光譜(TERS)。總結了AFM-IR和TERS的基本原理以及它們最近的關鍵應用進展。討論了目前在材料科學、納米技術、生物學、醫(yī)學、地質學、光學、催化、藝術保護等領域的最新應用。

本文要點:

1)重點介紹了這兩種技術之間的主要差異,互補性和可能的協(xié)同應用領域。總結了TERS和AFM-IR的典型特征。這兩種技術之間的主要區(qū)別在于采樣深度的范圍。雖然TERS信號通常是從樣品的頂部幾納米產(chǎn)生的,但AFM-IR的采樣深度可以達到幾毫米。這個單一的特性可能是迄今為止AFM-IR之間有限的應用空間重疊的主要驅動力。IR和TERS以及所需的空間分辨率可以用作選擇最適合給定應用方法的第一判別方法。

2)盡管TERS和AFM-IR都利用掃描探針平臺來克服光衍射極限,但它們是在不同的研究重點和獨特的物理機制的推動下獨立發(fā)展的。然而,這兩種技術的快速創(chuàng)新已經(jīng)使一些測量性能指標遠遠超出了最初的預期,從而為協(xié)同TERS和AFM-IR表征開辟了新機遇。

3)比較AFM-IR和TERS的最新應用表明,至少在二維材料的表征和生物分子構象的表征兩個領域,可以受益于這兩種技術的光譜互補性。此外,最近在水環(huán)境中同時使用AFM-IR和TERS進行的開創(chuàng)性工作突顯了另一個重疊的新興領域,但是,這需要進一步的技術進步來促進其廣泛應用。鑒于活躍的TERS和AFM-IR研究,相信探針制造、激光和理論方面的創(chuàng)新將有助于進一步提高這些技術的信噪比和通量,從而在更極端和多樣化的環(huán)境中實現(xiàn)新的應用。

Dmitry Kurouski et al. Infrared and Raman chemical imaging and spectroscopy at the nanoscale. Chem. Soc. Rev., 2020.

DOI: 10.1039/C8CS00916C

https://doi.org/10.1039/C8CS00916C

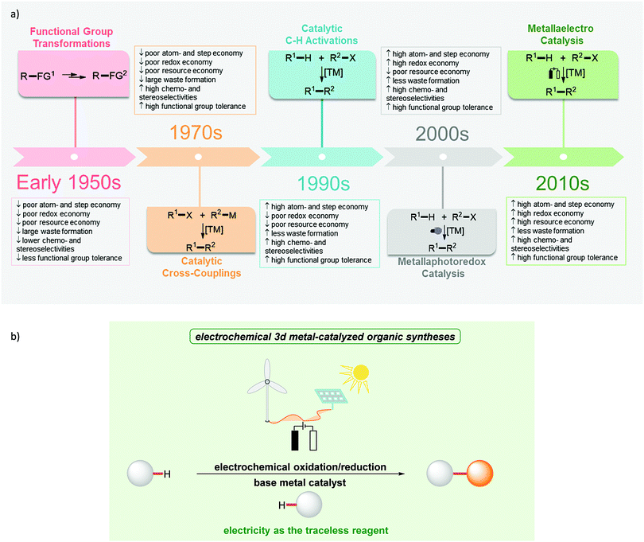

2. Chem. Soc. Rev.: 用于資源經(jīng)濟合成的3d金屬電催化研究進展

在過去的幾十年里,在經(jīng)濟和環(huán)境效益方面,分子組裝的可持續(xù)戰(zhàn)略的發(fā)展受到了極大的關注。1991年,Trost提出了原子經(jīng)濟的概念,并強調(diào)了過渡金屬催化對于實現(xiàn)這一目標的價值。之后,Anastas和Warner在1998年提出了綠色化學的12條原則,為盡量減少化學合成的環(huán)境足跡提供了指導。相比之下,資源經(jīng)濟旨在為設計完全可持續(xù)的分子合成方法提供基礎。這些原理在相應技術的發(fā)展中得到了體現(xiàn)。考慮到兩種有機反應物具有相應的反應基團的轉化,發(fā)展了交叉偶聯(lián)催化。C-H活化可以使用功能化程度更低起始材料。金屬光催化提供了從太陽能驅動催化過程的潛力,這最終是通過金屬電催化實現(xiàn)的,而最近又通過與賤金屬催化劑的顯著協(xié)同作用獲得了較大的進展。在這方面,金屬電催化已經(jīng)成為實現(xiàn)選擇性化學合成的有效策略。

有鑒于此,德國哥廷根大學Lutz Ackermann教授等人,綜述了通過結合地球上豐富的3d金屬催化和電氧化來實現(xiàn)理想的資源經(jīng)濟的分子合成的最新進展。

本文要點:

1)近年來,由于對分子合成可持續(xù)策略的需求不斷增長,分子合成領域的資源經(jīng)濟獲得了巨大的發(fā)展。電化學與3d金屬催化相結合,使復雜有機分子在極其溫和的反應條件下,以可持續(xù)的方式構建具有挑戰(zhàn)性的C-C和C–雜原子鍵。金屬電催化利用電氧化/還原代替反應性化學氧化還原試劑,從而防止了不希望的副產(chǎn)品形成。特別是,來自可再生能源的電力,例如太陽能和風能,具有實現(xiàn)理想步驟和氧化還原經(jīng)濟的獨特潛力。

2)通過三個關鍵的案例研究,突出了分子合成中可持續(xù)電化學3d金屬催化的潛力。因此,在電化學條件下錳催化劑對烯烴雙官能化的最新進展為合成有意義的病毒雙官能化產(chǎn)物的合成奠定了基礎。電化學鎳催化的交叉偶聯(lián)在環(huán)境反應條件下進行,以形成C–N,C–S和C–P鍵。值得注意的是,3d金屬電化學與C–H活化的結合,通過使用電作為綠色氧化劑,并產(chǎn)生了分子氫作為唯一的副產(chǎn)物,從而實現(xiàn)了出色的氧化劑經(jīng)濟性。

3)使用3d金屬催化劑(例如鈷,銅,鎳,鐵和錳)的金屬電催化在溫和的反應條件下進行,并具有廣泛的底物范圍。這些金屬電化學催化的C–H活化通常在綠色反應介質中進行,從而確保了高水平的可持續(xù)性。與貴金屬電催化形成鮮明對比的是,大多數(shù)3d金屬電催化有機合成可以在用戶友好的電化學電池設置中完成。同樣,如果使用鎳電極,則可以方便地在鎳離子催化劑上進行涉及金屬催化劑陰極還原的電化學交叉偶聯(lián)。

總之,鑒于3d金屬電化學催化在資源經(jīng)濟方面的獨特特征,在對映選擇性轉變,雙重金屬電化學催化以及電催化C–C和C–雜原子活化等研究領域中有望取得進一步的進展。

Parthasarathy Gandeepan et al. 3d metallaelectrocatalysis for resource economical syntheses. Chem. Soc. Rev., 2020.

DOI: 10.1039/D0CS00149J

https://doi.org/10.1039/D0CS00149J

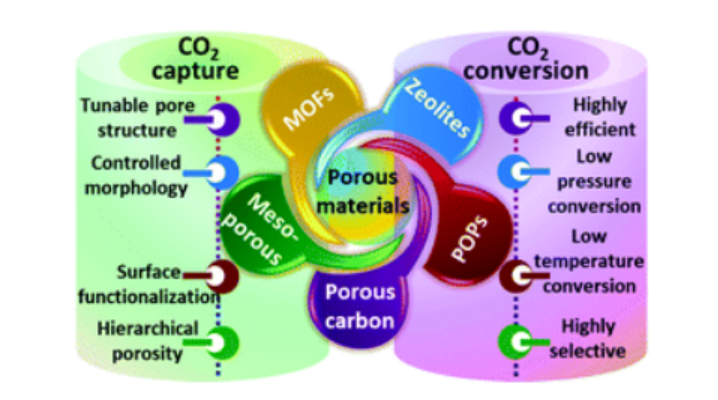

3. Chem. Soc. Rev.:用于二氧化碳捕獲和轉化的多孔材料

需要采取適當措施以遏制大氣中CO2濃度不斷升高,包括通過碳捕獲技術減少發(fā)電廠等固定點源的CO2排放,并隨后利用光和電催化途徑將捕獲的二氧化碳轉化為無污染的清潔燃料/化學品。多孔材料在碳捕獲方面引起了極大的關注,在最近的幾年中,其在CO2捕獲和轉化方面的設計和實現(xiàn)方面取得了重大進展。

有鑒于此,紐卡斯爾大學Gurwinder Singh,Ajayan Vinu總結了主要的多孔吸附劑,如MOFs、沸石、POPs、多孔炭和用于CO2捕獲和轉化的介孔材料的新趨勢。并從材料的角度出發(fā),對材料的孔隙率及其功能化進行了全面的綜述。

本文要點:

1)作者闡明了用于CO2捕集的微孔材料的可調(diào)孔結構和低壓CO2捕集的表面化學操作。并簡要介紹了高壓下捕獲CO2的介孔材料的適用范圍。

2)作者總結了利用多孔材料進行碳捕集與儲存(CCS)的最新進展,以及材料的物理化學性質和結構性質對多孔材料CO2捕集性能的影響。提供了碳捕獲和轉化方面的一些精選研究案例和突出的新趨勢,并特別側重于吸附劑材料。

3)作者根據(jù)多孔材料的孔隙性、表面積和其他控制其催化活性和選擇性的功能特性,討論了多孔材料作為CO2轉化多相催化劑的可能性。

4)最后總結了該領域的主要挑戰(zhàn)、多孔材料發(fā)展的當前趨勢和關鍵挑戰(zhàn),以及未來的研究方向,并結合可能的解決方案實現(xiàn)了多孔材料在CO2捕獲和轉化中的應用。

Gurwinder Singh, et al, Emerging trends in porous materials for CO2 capture and conversion, Chem. Soc. Rev., 2020

DOI: 10.1039/d0cs00075b

https://doi.org/10.1039/D0CS00075B

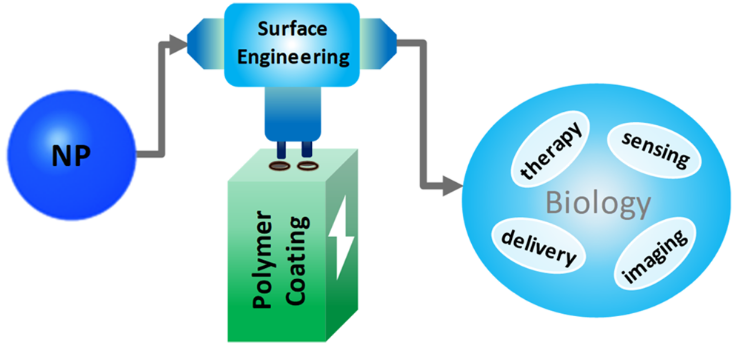

4. Acc. Chem. Res.:利用多功能配合聚合物包覆以調(diào)控生物-納米界面

在過去的30年里, 納米顆粒被廣泛作為診斷的工具來研究各種生物系統(tǒng)。已有研究證明納米粒子探針能夠在單分子水平上研究細胞過程,這些研究也為理解生物學的基本問題和改善疾病的治療提供了新的策略。目前,大量的納米顆粒被設計用于體內(nèi)外的生物傳感、成像和診斷。其中一些納米顆粒平臺也正處于臨床實驗階段,甚至已獲得FDA的批準認可。

盡管如此,納米顆粒的生物學領域的應用仍然面臨著諸多的障礙和挑戰(zhàn),如穩(wěn)定性差,與血清蛋白之間的非特異性相互作用以及靶向效率低和細胞毒性等問題。而所有的這些問題都和納米粒子表面的包覆材料相關。佛羅里達州立大學Hedi Mattoussi總結介紹了近年來該團隊在開發(fā)多功能聚合物配體以調(diào)整納米粒子的表面性質和促進其在生物學中的應用方面所取得的進展。

本文要點:

1)作者首先詳細介紹了包覆策略的優(yōu)點和配體設計中的關鍵參數(shù);隨后對將多配位聚合物作為包覆層以優(yōu)化量子點(QDs)、金納米顆粒(AuNPs)和磁性納米顆粒(MNPs)的生物學行為的研究進行了闡述,重點包括:(1)如何提高材料在生物條件下的膠體穩(wěn)定性;(2)如何設計高度致密的包覆層而不影響其膠體穩(wěn)定性;(3)如何對納米粒子進行表面功能化以實現(xiàn)與目標生物分子的結合。

2)與此同時,作者也總結了應用于聚合物對納米顆粒進行包覆的偶聯(lián)方法,重點介紹了金屬-組氨酸自組裝和點擊化學相關的策略;最后,作者對聚合物包覆的納米顆粒在生物傳感領域中的應用進行了介紹。

Wentao Wang. et al. Engineering the Bio?Nano Interface Using a Multifunctional Coordinating Polymer Coating. Accounts of Chemical Research. 2020

DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00641

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.9b00641

5. Joule:表面控制定向生長,高效錫基鈣鈦礦太陽能電池

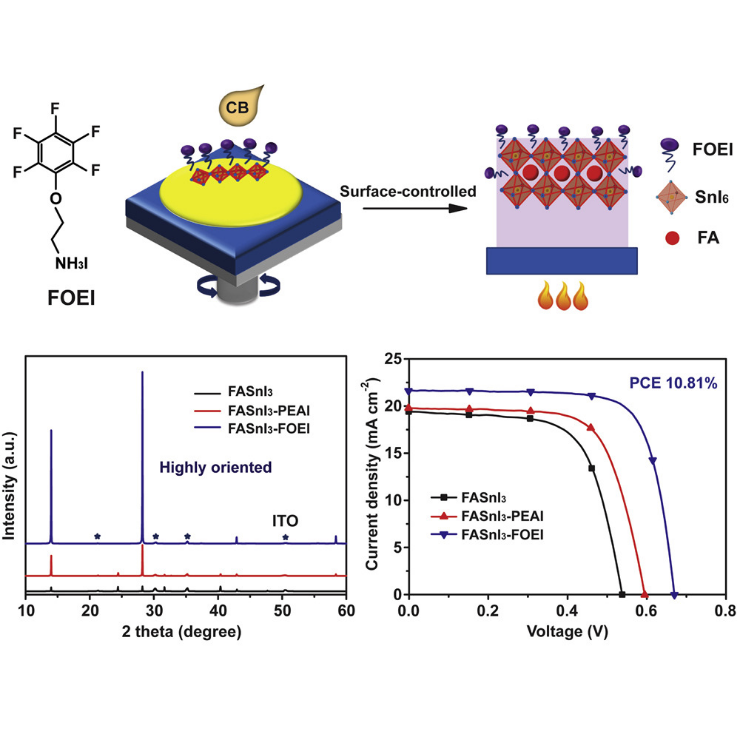

錫基鈣鈦礦太陽能電池(PSC)由于其低毒性,窄帶隙和高載流子遷移率而備受關注。錫基鈣鈦礦是制備高效無鉛鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的有希望材料。然而,具有不利的缺陷和粗糙的形態(tài)的錫基鈣鈦礦膜的不良結晶仍然是實現(xiàn)高功率轉換效率的最大挑戰(zhàn)。為了實現(xiàn)錫基PSC的更高效率和穩(wěn)定性,需要深入了解結晶過程并對其進行精確控制,以進一步提高錫基鈣鈦礦的晶體質量。上海交通大學的韓禮元,Xudong Yang等人揭示了FASnI3鈣鈦礦薄膜的表面受控生長,然后通過使用定制的五氟苯氧基乙氧基碘化銨(FOEI)降低溶液-空氣表面的表面能來精確控制結晶過程。

本文要點:

1)研究人員揭示了FASnI3鈣鈦礦的結晶受溶液-空氣表面的控制。通過在鈣鈦礦前體溶液中使用五氟苯氧基乙氧基碘化銨(FOEI)作為添加劑,可以降低溶液空氣表面的表面能。

2)該策略使得FASnI3-FOEI膜具有較低缺陷密度和更長電荷載流子壽命的高度取向和光滑的。錫基PSC的認證效率為10.16%。這項工作提出了一種高效的無鉛PSC的有效策略。

Xiangyue Meng et al. Surface-Controlled Oriented Growth of FASnI3 Crystals for Efficient Lead-free Perovskite Solar Cells,Joule, 2020.

DOI: 10.1016/j.joule.2020.03.007.

https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.03.007

6. Angew:多孔材料中的碳點:提高性能的主-客體協(xié)同作用

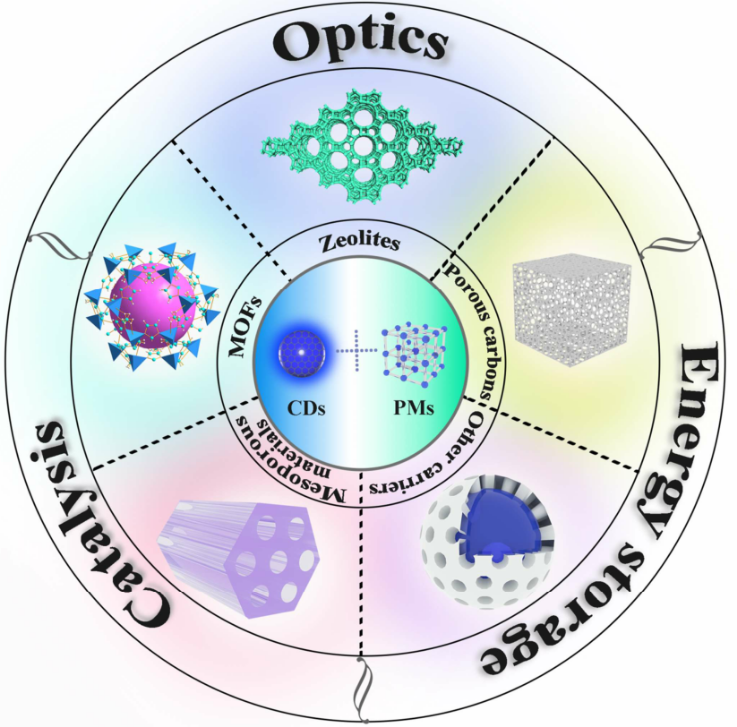

碳點(CD)是一類新興的碳納米材料,由于其在防偽、傳感、生物成像、光電子和能源等領域的廣泛應用,引起了廣泛的關注。從主客體組裝的概念來看,將CDs固定在多孔材料中是避免CDs在固態(tài)下聚集的有效策略,特別是主客體的協(xié)同效應結合了CDs和多孔材料(PMs)的優(yōu)點,為復合材料提供了良好的余輝和可調(diào)諧發(fā)射性能,并優(yōu)化了其光學、催化和儲能性能。有鑒于此,吉林大學李激揚教授,于吉紅院士綜述了CDs@PMs的最新研究進展。

本文要點:

1)作者介紹了CDs@PMs復合材料在以下幾個方面的最新研究進展:基于不同PM的復合材料的合成策略和發(fā)光性能,多孔基質在限制效應、穩(wěn)定效應和主客體體系的能量/電子傳遞方面的作用,以及在光學、催化和儲能方面的新興應用。

2)作者最后提出了發(fā)展這類復合材料的挑戰(zhàn)和前景,以及未來可能的策略和研究方向。

Jiyang Li, et al, Carbon Dots in Porous Materials: Host-Guest Synergy for Enhanced Performance, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202006545

https://doi.org/10.1002/anie.202006545

7. Angew:CuPd納米顆粒作為電化學烯丙基烷基化的魯棒催化劑

電化學合成利用電能引發(fā)氧化還原反應,在綠色化學條件下具有促進合成反應的潛力。溫和的電化學氧化還原條件也使鑒定活性中間體用于研究反應機理成為可能。目前的電化學合成需要催化劑的存在,而這些催化劑是溶解在反應溶液中的金屬鹽,很難分離/回收。此外,存在于反應溶液中的電解質和溶劑通常有毒且昂貴,因此,不適合作為綠色化學反應的試劑。

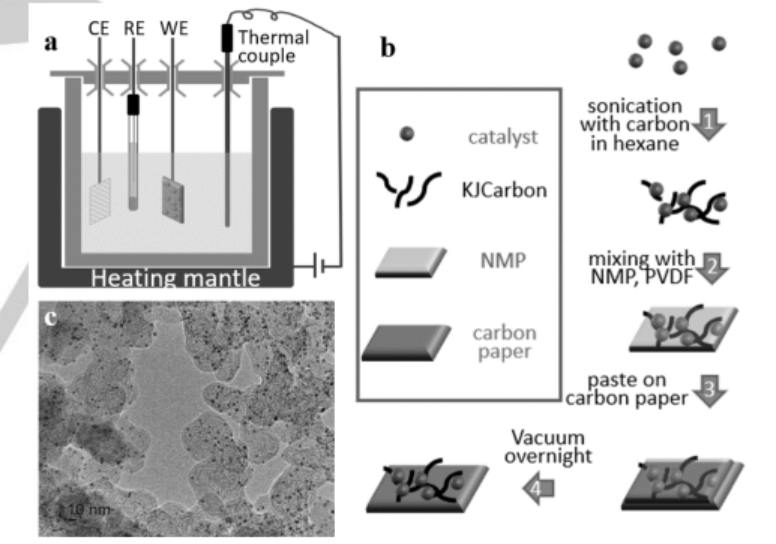

有鑒于此,布朗大學Chao Yu,Paul Williard,孫守恒教授報道了一種高效的CuPd納米顆粒(NP)催化劑(沉積在碳載體上的3 nm CuPd NPs),用于在室溫下在水/異丙醇(v/v 1/1)和0.2 M KHCO3溶液中催化電化學烯丙基烷基化。

本文要點:

1)該電化學合成是在空氣中進行的,在一個三電極電池中進行,電池周圍有一個加熱罩,用于測試室溫以上的反應。采用碳棒作為對電極。將Ag/AgCl浸泡在2 M KHCO3的水/異丙醇(v/v1/1)溶液中(鹽橋),作為參比電極(RE)。以1 cm×2 cm的碳紙作為工作電極(WE)。為了制備WE,將20 mg納米顆粒沉積在20毫克凱金碳上,將其與聚偏氟乙烯和幾滴N-甲基-2-吡咯烷酮混合,并將含有約1 mg納米顆粒的復合材料粘貼在碳紙上,在35 ℃的真空下干燥過夜,以去除多余的納米顆粒。反應溶液為20 mL水/異丙醇(v/v1/1)0.2 M KHCO3溶液。

2)Pd的催化作用依賴于Pd/Cu組成,Pd/Cu比值接近1的CuPd納米顆粒是烷基鹵化物和烯丙基鹵化物選擇性交叉偶聯(lián)生成C-C烴的最有效催化劑,產(chǎn)率可達99%。

這種NP催化的電化學烯丙烷基化反應擴大了交叉偶聯(lián)反應的合成范圍,并可進一步擴展到其他有機反應體系以開發(fā)綠色化學電合成方法。

Zhouyang Yin, et al, CuPd Nanoparticles as a Robust Catalyst for Electrochemical Allylic Alkylation, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202006293

https://doi.org/10.1002/anie.202006293

8. Angew:陽離子低聚物作為直接合成硅鋁酸鹽ITH沸石的有機模板

盡管有關鋁硅酸鹽沸石的合成已經(jīng)取得了很大的研究進展,但是仍然有許多不能以鋁硅酸鹽形式制備的沸石,比如ITH沸石。目前直接合成鋁硅酸鹽ITH仍然具有挑戰(zhàn)性。

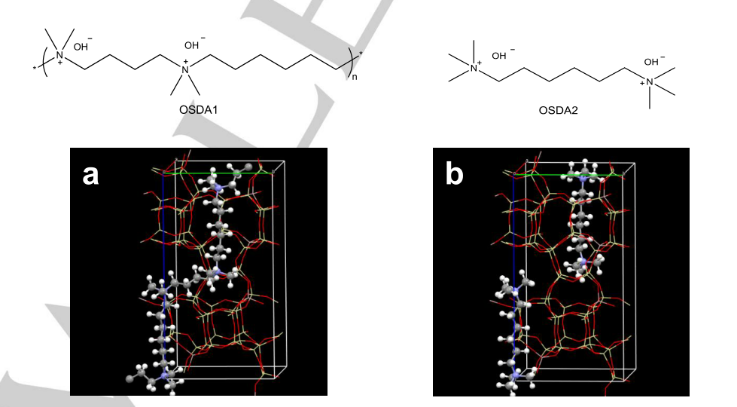

有鑒于此,浙江大學Qinming Wu,肖豐收教授,上海科技大學馬延航研究員,瓦倫西亞理工大學Avelino Corma,德國巴斯夫Andrei-Nicolae Parvulescu首次報道了使用簡單的陽離子低聚物作為有機模板,成功合成硅鋁酸鹽ITH沸石。

本文要點:

1)研究發(fā)現(xiàn),陽離子低聚物與鋁物種具有很強的絡合能力,并且具有與傳統(tǒng)有機模板相似的ITH結構的結構導向能力。

2)理化分析表明,硅鋁酸鹽ITH沸石具有很高的結晶度,納米片狀晶體形態(tài),較大的表面積,完全四配位的Al物種和豐富的酸性位點。

3)甲醇制丙烯(MTP)測試表明,與商用ZSM-5相比,Al-ITH沸石對丙烯的選擇性更高,壽命更長。FCC測試表明,Al-ITH沸石作為提高丙烯和丁烯選擇性的形狀選擇性FCC添加劑的良好選擇。

Feng-shou Xiao, et al, Cationic Oligomer as an Organic Template for Direct Synthesis of Aluminosilicate ITH Zeolite, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202003282

https://doi.org/10.1002/anie.202003282

9. Angew:預載硫的雙殼C@MoS2結構作為穩(wěn)定鋰金屬負極的添加劑儲層

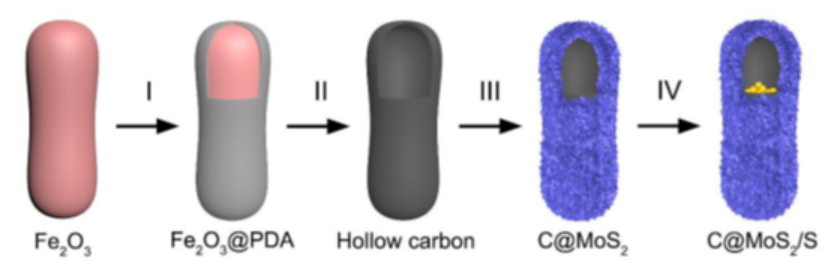

鋰枝晶的生長是鋰金屬負極(LMA)實際應用的主要障礙之一。有鑒于此,新加坡南洋理工大學樓雄文等人設計了一種基于分層MoS2包覆空心碳顆粒(C@MoS2/S)的硫預載空心納米結構來對LMA進行改性。

本文要點:

1)C@MoS2中空納米結構是重復電鍍/剝離Li的良好支架。更重要的是,封裝的硫可以在鋰電鍍/剝離過程中逐漸釋放多硫化鋰,這是一種有效的添加劑,可以促進嵌有晶體混合鋰基組分的固體電解質中間相(SEI)層的形成。

2)隨著循環(huán)過程的進行,初始形成的有效添加劑LiPSs逐漸釋放到電解質中,促進富含LiF-Li2S-Li3N的SEI層的形成,其可以穩(wěn)定金屬鋰與電解質的界面,從而穩(wěn)定LMA。

3)這兩個因素協(xié)同作用有效地抑制了鋰枝晶的生長。改性后的LMA在1 mA cm-2的電流密度下循環(huán)500圈后仍顯示出98%的高庫侖效率(CE)。令人印象深刻的是,在更高的電流密度、更大的容量下也可以實現(xiàn)穩(wěn)定的循環(huán)壽命。此外,基于C@MoS2/S-Cu負極的全電池可顯著提高循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能。令人印象深刻的是,在更高的電流密度下,更大的容量也可以實現(xiàn)穩(wěn)定的循環(huán)壽命。此外,基于C@MoS2/S-Cu陽極的全電池可顯著提高循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能。該策略可能會為穩(wěn)定LMA的功能性中空納米結構創(chuàng)新設計提供一些啟示。

Xiong-Wen Lou. Sulfur-Preloaded Double-shelled C@MoS2 Structures As an Additive Reservoir for Stable Lithium Metal Anodes. Angew. Chem. Int. Ed. 2020.

DOI: 10.1002/anie.202001989.

https://doi.org/10.1002/anie.202001989

10. Angew: 具有異常可逆形變的新型側鏈液晶彈性體

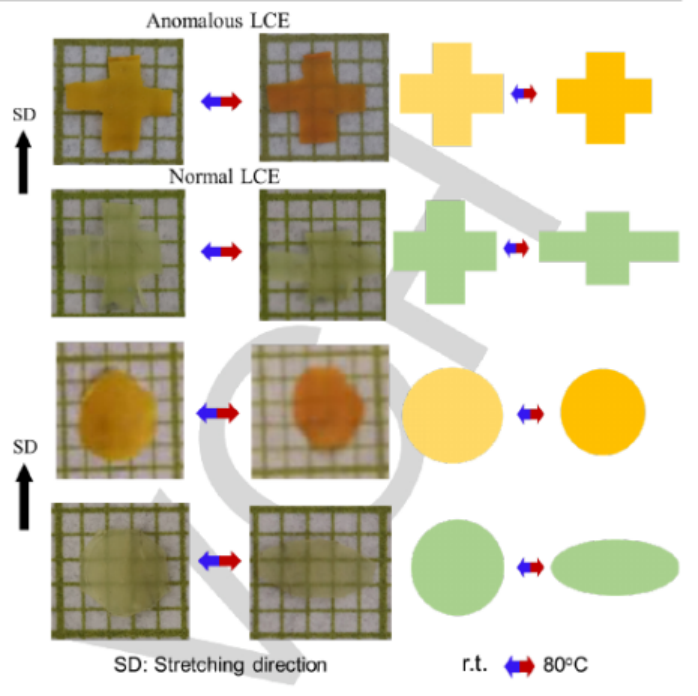

液晶彈性體(LCE)已被作研究用于執(zhí)行器和軟機器人的刺激控制。這些應用的基礎是LCE在液晶LC-各向同性相變時經(jīng)歷可逆形變的能力。將具有單軸排列的介晶(即單疇)的分子加熱到各向同性相,其長度會收縮,寬度會變長,而冷卻回LC相時會發(fā)生相反的變化。蘇州大學Wei Zhang和舍布魯克大學Yue Zhao等人報道了基于側鏈液晶聚合物(SCLCP)的新型LCE的合成以及該聚合物獨特性能的發(fā)現(xiàn)。

本文要點:

1)與已知的LCE相比,此LCE表現(xiàn)出驚人的異常形狀變化。機械拉伸的單疇帶材經(jīng)歷LC無序相變,帶材的長度和寬度均在各向同性相中收縮,并且在LC相中均伸長。

2)這種熱誘導的特殊行為是沿拉伸方向聚合物主鏈的弛豫與垂直于拉伸方向側基無序介晶之間相互作用的結果。

這一發(fā)現(xiàn)指出了這種特殊類型LCE的潛在設計以及可能開發(fā)的應用。

Lu Yin, et al. A Novel Side‐Chain Liquid Crystal Elastomer Exhibiting Anomalous Reversible Shape Change, Angew., 2020

DOI: 10.1002/anie.202003904

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202003904

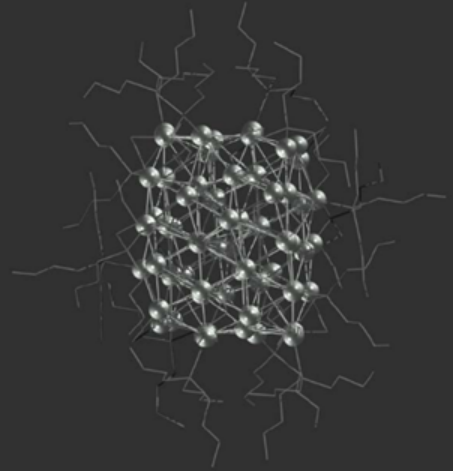

11. Angew:高度不穩(wěn)定的類金屬團簇Ag64(PnBu3)16Cl6的合成與表征

有機配體保護的金屬納米團簇是近年來的研究熱點。近日,德國賓根大學Andreas Schnepf等首次報道了僅由磷配體和鹵素保護的Ag64(PnBu3)16Cl6團簇的合成與表征。

本文要點:

1)作者在甲苯溶液中用LiBH(sec-Bu)3還原(nBu3P)AgCl前驅體高產(chǎn)率的得到了該類金屬銀團簇Ag64(PnBu3)16Cl6,該團簇的單晶為深紅色,且對溫度和光非常敏感。

2)Ag64(PnBu3)16Cl6團簇是最大的具有類金屬結構特征的僅由氯和膦配體保護的銀團簇;其銀原子內(nèi)核在結構上類似于密堆積的fcc和hcp結構。該團簇具有58電子閉殼層電子結構。

3)Ag64(PnBu3)16Cl6團簇可以由nBu3PAgCl為起始原料的經(jīng)過簡單的合成過程高產(chǎn)率的得到,在有機溶劑中具有良好的溶解性,并具有強的熱和光敏感性,因此該團簇是銀涂覆工藝的良好的起始材料。

Maximilian Diecke, et al. Synthesis and characterization of the highly unstable metalloid cluster Ag64(PnBu3)16Cl6. Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI: 10.1002/anie.202006454

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202006454

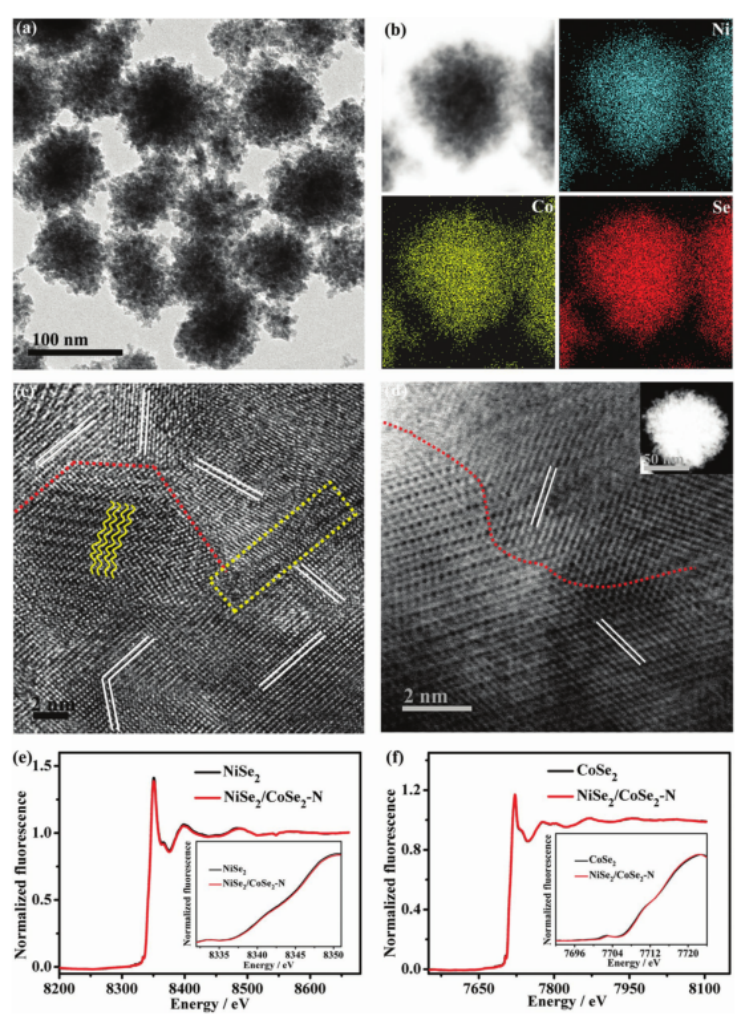

12. AM:表面高價雙金屬位耦合致密NiSe2/CoSe2異質界面協(xié)同增強氧電催化

由于良好的電子傳輸、可調(diào)的電子結構和不同組分的協(xié)同效應,異質結構材料的可以提高電催化性能。雖然這些關聯(lián)相對容易通過標準的實驗方法獲得,但人們對不同極化過電位下的界面結構和電子態(tài)的演化仍然知之甚少,特別是在OER過程中的強堿性和氧化條件下。此外,許多異質結構具有三維圖案化特征,這使得傳統(tǒng)的電子顯微鏡和X射線光譜技術很難對其進行表征。因此,需要更多的研究來揭示動態(tài)電壓極化下的原子和電子界面構型,以及它們與可測量的電化學行為的關系,這對于理解界面的性質是極其重要的。

有鑒于此,天津大學韓曉鵬講師,鄧意達教授,胡文彬教授,伍倫貢大學侴術雷教授報道了一種界面工程設計,包括以原子緊密的方式創(chuàng)建具有可控界面密度的異質結。

本文要點:

1)研究人員選擇具有高電子電導率和低晶格失配(不足5%)的NiSe2和CoSe2,作為模型,采用一種新的連續(xù)離子注入方法制備NiSe2/CoSe2-T異質結構納米雜化(界面長度為幾十納米,低界面強度)和NiSe2/CoSe2-N(界面長度為納米,高界面強度)異質結構納米雜化材料。

2)EDS確定元素比為1:1:4,與理論值一致。HRTEM圖像顯示,NiSe2和CoSe2之間的親密接觸,平均晶粒尺寸約為7.0 nm。HAADF-STEM圖像顯示了NiSe2/CoSe2-N納米雜化材料的多孔和粗糙表面。此外,XAS和XANES結果表明,與單相相比,Ni在NiSe2/CoSe2-N中發(fā)生了Ni的氧化和Co的還原。

3)一系列實驗和理論分析表明,原子界面工程可以有效地調(diào)節(jié)NiSe2/CoSe2雜化材料中雙金屬中心的氧化還原活性,增強內(nèi)硒化物與表面氧化物/氫氧化物之間的協(xié)同效應,從而優(yōu)化與含氧物種的結合能,加速反應動力學。

4)合成的復合材料具有優(yōu)異的可逆氧電催化性能,在半反應試驗和可充電鋅空氣電池中具有低過電位、高效率和延長循環(huán)壽命的優(yōu)異性能。

該研究深入地闡釋了TMCs基異質界面的功能和結構演變,也為設計和開發(fā)其他一系列具有異質結構的先進材料奠定了基礎。

Xuerong Zheng, et al, Identifying Dense NiSe2/CoSe2 Heterointerfaces Coupled with Surface High-Valence Bimetallic Sites for Synergistically Enhanced Oxygen Electrocatalysis, Adv. Mater. 2020

DOI:10.1002/adma.202000607

https://doi.org/10.1002/adma.202000607