α-Al2O3,又稱剛玉。高純度高比表面積的α-Al2O3納米顆粒由于其獨特的應用場景長期以來備受關注。

1)在汽車尾氣凈化催化劑領域,目前常規使用的載體是γ- Al2O3,由于其力學穩定性較差,容易需要進行進行基底修復。如果采用具有更高力學性能的α-Al2O3納米顆粒作為載體,可以大幅提高汽車尾氣凈化催化劑的使用性能。尤其是當汽車尾氣中有水存在的時候,其具有更高的水熱穩定性。

2)在合成氨催化劑領域,α-Al2O3納米顆粒的存在可以使催化活性提高三倍。

3)在陶瓷領域,α-Al2O3納米顆粒可以在更低的燒結溫度的情況下,大幅度提高陶瓷的強度和密度。

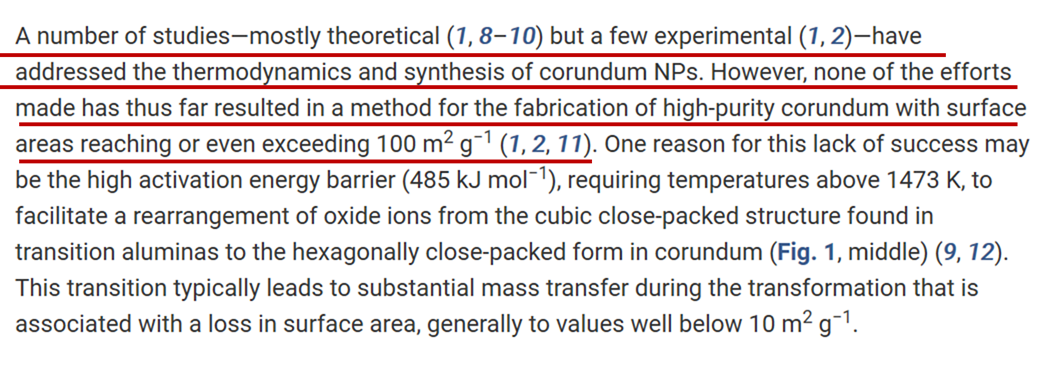

考慮到這么多吸引人的應用,科學家從未停止對α-Al2O3納米顆粒的追逐。理論上而言,通過對前體的晶粒尺寸和羥基化程度進行調控,可以實現比表面積達到100-200 m2 g-1 ,然而,現實結果并不能令人滿意。

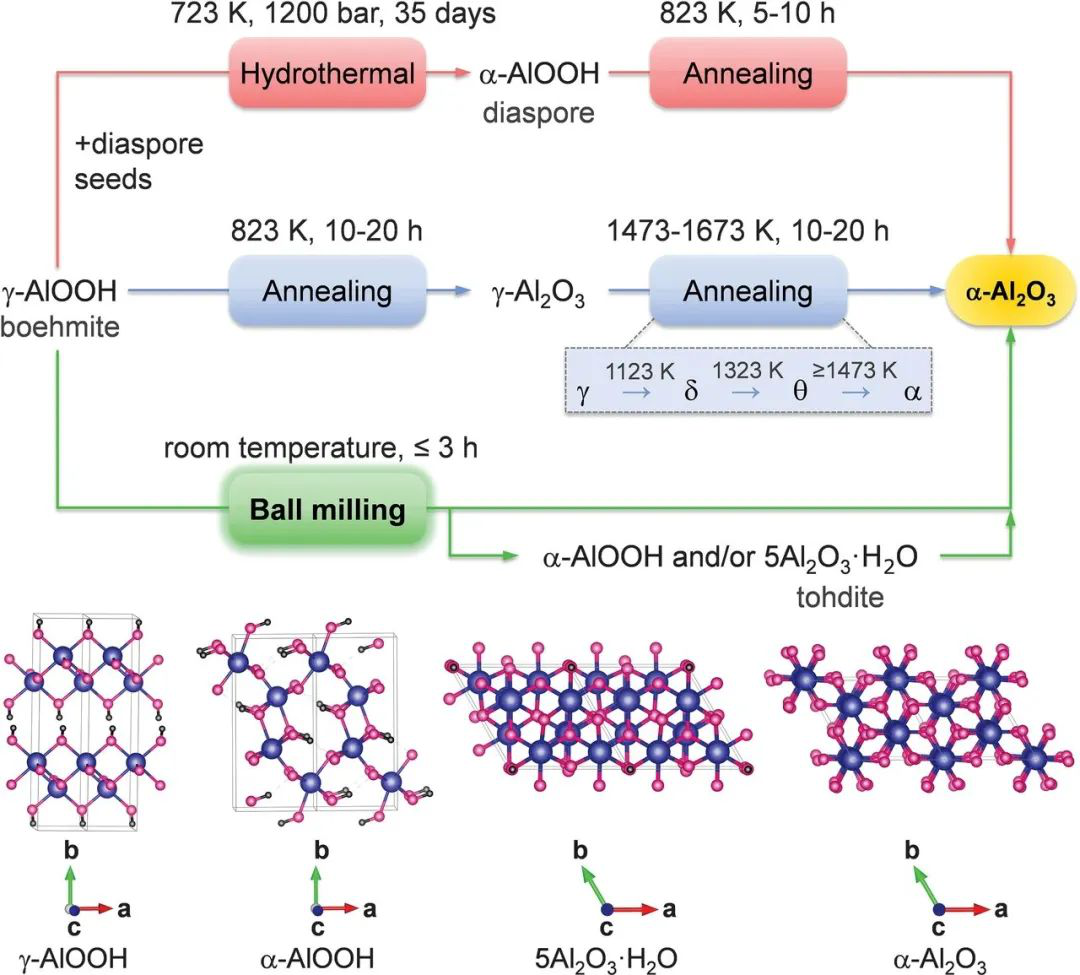

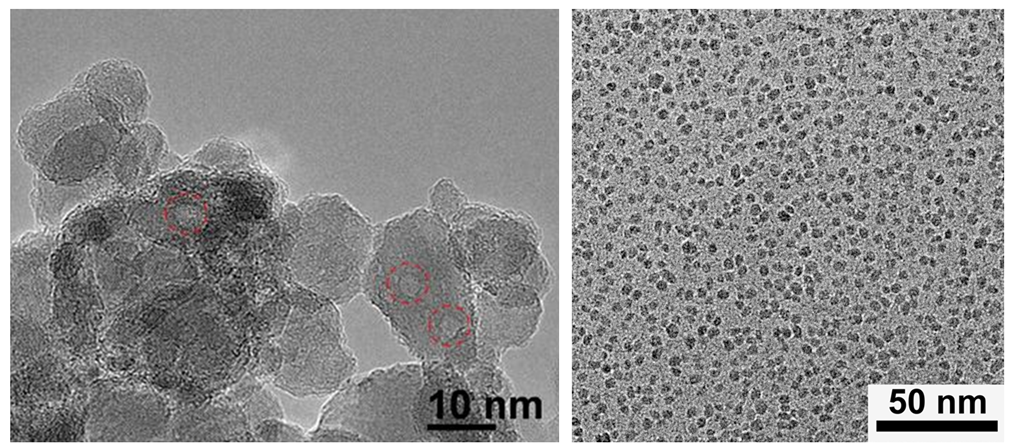

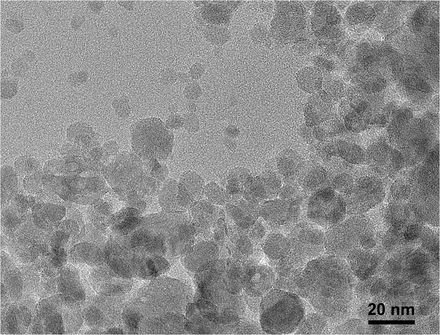

2019年10月25日,德國馬普煤炭所Amol P. Amrute和Ferdi Schüth等人在Science發表論文指出,他們通過一種非常簡單的機械球磨的方法,可以從γ-AlOOH制備得到尺寸~13 nm,比表面積高達140 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒。也就是說,其核心亮點在于:1)簡單的方法;2)高比表面積的產品;二者缺一不可。可是,文章引言中提到一句:在此之前,還沒有方法能實現比表面積超過100 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒的合成。(建議大家根據原文,聯系上下文閱讀)2020年5月29日,蘭州大學李建功教授在Science發布Comment文章。文章主要質疑兩點:1)比表面積高達100 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒早已問世。2)該文章所得到的α-Al2O3可能并非所說的13 nm,而是30-300 nm的多孔聚集體。第一個質疑,是因為2015年,2016年以及2018年多年來,李建功教授團隊通過多種方法,成功合成了比表面積高達161-253 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒。第二個質疑,是因為TEM圖片中并沒有看到尺寸為13 nm左右的單個納米顆粒,這些α-Al2O3主要以多孔聚集態的形式存在,規范上來說是不能稱之為13 nm納米顆粒的,而應該稱為30-200 nm的α-Al2O3多孔聚集體。以上為透射電鏡圖對比,一看便知。左圖為被質疑文章所稱的~13 nm的α-Al2O3納米顆粒TEM;右圖為李建功團隊制備的3.3 nm左右的α-Al2O3納米顆粒TEM。針對蘭州大學李建功教授團隊的質疑,原文作者也給出了回應。總體來說就是:多謝您的質疑,該引用的我們補充引用了。但是您的觀點,恕我們不能接受!作者首先指出,質疑中提到的幾篇論文,確實是應該引用而漏引用了。因為文獻浩如煙海,加上研究領域不同,確實沒有查到,現在我們已經更新加入到參考文獻中。對于質疑1:比表面積高達253 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒早已問世。1)我們并沒有特別強調說,比表面積超過100 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒之前無法實現。我們的重點在于強調,合成比表面積超過100 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒的困難重重,而不是從未實現過。2)我們在論文中很明顯的提出,有長期以來就存在的方法已經能夠實現比表面積達到150 m2 g-1的高純度α-Al2O3納米顆粒,可是方法上存在許多需要改進之處。3)對于論文中沒有提到的,李建功教授團隊提出的3篇論文中的方法,其技術相比本技術而言,實際合成難度相對較高,在技術可行性上并不是很受人待見。對于質疑2:該文章所得到的α-Al2O3可能并非所說的13 nm,而是30-300 nm的多孔聚集體。1)為了在研磨或球磨后,直接觀察樣品。所以TEM樣品制備是通過在網格上撒上干燥的樣品來實現,這樣就難免看到的是聚集態,但它們本身肯定不是200 nm的聚集體。2)為了驗證以上說法,我們通過乙醇分散后制備樣品的方法,重新考察了樣品的尺寸。TEM顯示,高度分散的α-Al2O3納米顆粒尺寸在3-30 nm之間。作者進一步指出,想要得到更加高度均勻和高度分散的TEM圖像,并不是難事,我們只需要降低樣品在乙醇中的濃度,并通過超聲和離心等策略來篩選自己想要的樣品就好了。但是,這個處理過程可能導致無法獲得最真實的圖像,只能得到一小部分樣品的信息。3)最后,作者強調:我們是在球磨后(或球磨樣品的輕度煅燒后)直接分析材料,并且未通過后處理方法分離出較大的納米顆粒,也沒有選擇性地從酸性溶液中收集尺寸更小更均勻的納米顆粒。無論如何,科研需要更多的質疑和更多的對話,才能更好的向前發展。在科學面前,沒有什么權威!1. Amol P. Amrute et al. High-surface-areacorundum by mechanochemically induced phase transformation of boehmite. Science2019, 366, 485-489.2. Jiangong Li et al. Comment on“High-surface-area corundum by mechanochemically induced phase transformationof boehmite”. Science 2020, 368, eabb0142.3. Amol P. Amrute et al. Response toComment on “High-surface-area corundum by mechanochemically induced phasetransformation of boehmite”. Science 2020, 368, eabb0948.