第一作者:Leilei Gu

通訊作者:范智勇

通訊單位:香港科技大學電子與計算機工程系

研究亮點:

1. 以鈣鈦礦納米線模仿人眼視桿細胞,然后把高密度納米線陣列組裝在半球形的多孔透明絕緣模板來仿生人類視網膜。

2. 使用了離子液體模仿人眼中的玻璃體,還開發了不同的背接觸電極技術,最終構成與人眼結構極為相似的視覺系統。

人造仿生眼

眼睛是人類感官中最重要的器官,大腦中大約有80%的信息都是通過眼睛獲取的。眼睛能辨別不同的顏色和亮度的光線,并將這些信息轉變成神經信號,傳送給大腦。因此眼睛也是體內最精密的器官之一,其中的凹半球形視網膜和光管理部件格外精妙,其特殊性包括150°–160°的寬視野(FOV)、中心凹處每對線1弧分的高分辨率和對光學環境的極好適應性。

科幻小說中通常會使用具有人造眼睛的機器人以及與人腦交互的仿生眼睛,以恢復盲人的視力。為了開發這樣的裝置已經做出了很多努力,但是制造人眼的球形,特別是半球形的視網膜,是巨大的挑戰,嚴重地限制了人造仿生眼的功能。

成果簡介

5月20日,香港科技大學電子與計算機工程系的范智勇教授團隊在Nature上在線發表了“A biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina”一文。報道一種創新的,凹入的半球形視網膜(EC-EYE成像系統),它由一系列模仿人類視網膜中感光細胞的納米級光傳感器(光電傳感器)組成。Gu和同事們在具有與人眼可比的幾種功能的電化學眼中使用該視網膜,并且該視網膜具有獲取圖像圖案的基本功能。

圖1. 人類眼睛。

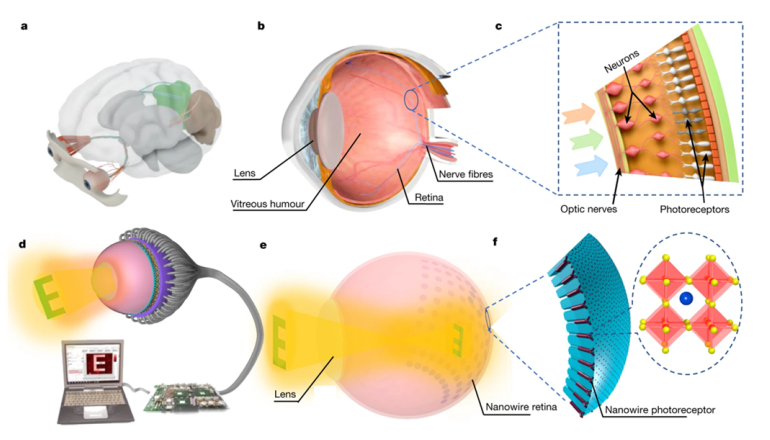

要點1:精巧的人造眼睛結構模仿

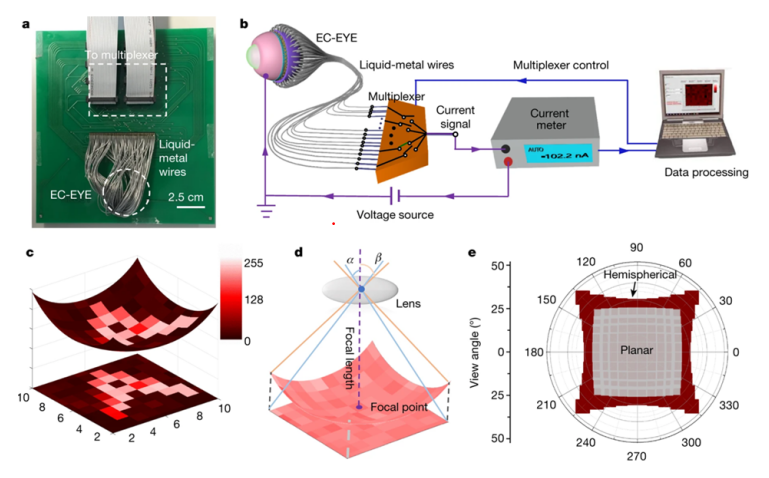

該系統由一個透鏡,一個在半球形基底上的光電傳感器陣列以及作為電觸點的液態金屬細線組成。這些組件分別模仿生物眼睛的晶狀體,視網膜和視網膜后面的神經纖維。①關鍵部件人工視網膜,是由在半球形多孔氧化鋁膜(PAM)內通過氣相沉積法生長的鈣鈦礦納米線組成的高密度陣列。②模仿神經纖維:液態金屬(共晶鎵-銦合金)密封在柔軟的橡膠管中制成的細而柔軟的導線將信號從納米線光電傳感器傳輸到外部電路,以進行信號處理。③與人眼一樣,將帶有人工虹膜的透鏡放置在設備的正面。后面的視網膜與前面的半球形外殼結合在一起,形成一個球形腔(“眼球”),該腔室充滿了一種模仿玻璃體液的離子液體。

圖2. 人類視覺系統和EC-EYE成像系統的整體比較:a-c,人類視覺系統(a),人眼(b)和視網膜(c)的示意圖。d-f,EC-EYE成像系統(d)示意圖,PAM模板中EC-EYE(e)和鈣鈦礦納米線的工作機制以及它們的晶體結構(f)。

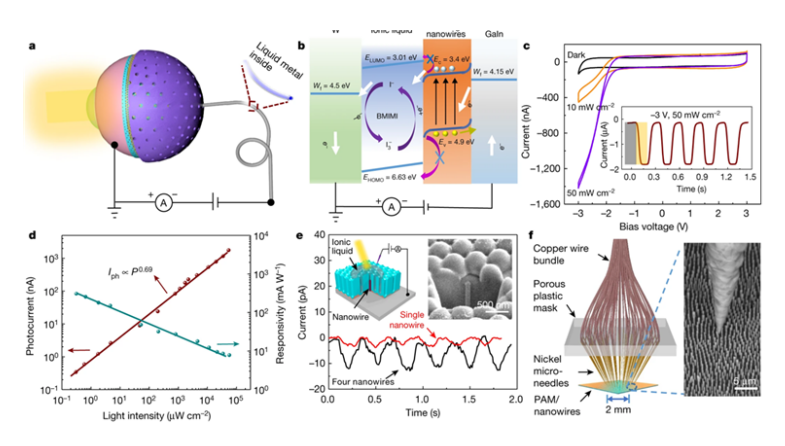

要點2:實現小的單個像素尺寸及優越的感覺能力

該人造視網膜可以檢測到很大的光強度范圍,從每平方厘米0.3微瓦到50毫瓦。在最低的強度下,人造視網膜中的每條納米線平均每秒可檢測到86個光子,與人類視網膜中感光器的靈敏度相當。這種敏感性源自用于制造納米線的鈣鈦礦材料。

當納米線陣列受到規則,快速的光脈沖刺激時,它可以在短于19.2毫秒的時間內響應脈沖產生電流,然后在短時間內可恢復到23.9毫秒(返回到非活動狀態)脈沖已結束。相應的,人視網膜中感光體的響應和恢復時間為40到150毫秒。

圖3. 人單個像素的光電檢測性能表征:(a)單個像素測量示意圖。(b)單個像素工作機制。(c)模擬光照下,不同光照下的電流-電壓曲線以及各個像素的瞬態響應。(d)取決于照明強度的單個像素的光電流和響應度。(e)器件原理圖和基于單納米線和基于四納米線的單個像素的瞬態光響應。(f)Ni微針接觸納米線陣列的示意圖和SEM圖像。

要點3:實現的高分辨率成像

對于以前的人工視網膜,光電傳感器首先利用平坦的剛性基板制造,之后,轉移到彎曲的支撐表面上,或者直接將基板折疊彎曲。而本文裝置中的納米線直接形成在曲面上,這使它們可以更緊密地包裝在一起。實際上,納米線的密度高達4.6×108 cm–2,遠高于人類視網膜中的感光器(約107 cm–2)。與基于交叉開關結構的平面圖像傳感器相比,EC-EYE成像系統提供更高的對比度和更清晰的邊緣;像素與鏡頭之間的距離更加一致,從而實現了更寬的FOV以及更好地聚焦在每個像素上。

圖4. EC-EYE的圖像感應演示:(a)安裝在印刷電路板上的EC-EYE的后視圖。(b)測量設置示意圖。(c)EC-EYE的重建圖像(字母“A”)及其在平面上的投影、(d)和(e)平面和半球形圖像傳感器系統的示意圖(d)和計算的(e)FOV。

要點4:仍需進行的工作

1. 開發低成本生產方式:制造過程涉及一些昂貴且低通量的步驟,例如聚焦離子束蝕刻過程。未來必須開發高通量制造方法,以大幅度降低成本來生產更大的光電傳感器陣列。

2. 減小液態金屬線的尺寸:為了提高視網膜的分辨率和規模,需要減小液態金屬線的尺寸。將目前約為700 μm的導線外徑降到納米線直徑(幾微米)是一項極為困難的挑戰。

3. 確定人造視網膜的使用壽命:EC-EYE成像系統運行9小時后其性能沒有明顯降低,但是其他電化學設備的性能會長時間后會下降。作者指出,在較高濃度的離子液體中,其設備的響應時間和恢復時間會縮短,但以通過液體的光傳輸為代價。因此需要進一步優化離子液體組成以解決該問題。

圖5. 仿生電化學眼。

小結

本文介紹了一個人工視覺系統,使用一個球形仿生電化學眼(EC-EYE)和一個由高密度鈣鈦礦納米線陣列構成的半球形視網膜。器件特性表明,該光電眼具有較高的響應率、合理的響應速度、較低的檢測限和較寬的視場。EC-EYE還演示了人眼獲取圖像模式的基本功能。除了與人眼的結構相似外,半球形人工視網膜的納米線密度遠高于人眼視網膜中的光感受器密度,因此能夠獲得更高的圖像分辨率。開發的工藝解決了在具有高集成度的非平面基板上制造光電器件的挑戰。此外,這項工作可能會激發光學成像設備的仿生設計,從而可以在科學儀器,消費類電子產品和機器人技術中得到應用。那么在接下來的十年中,我們可能會見證在日常生活中廣泛使用人造仿生眼睛。

參考文獻

Gu, L., Poddar, S., Lin, Y. et al. A biomimetic eye with ahemispherical perovskite nanowire array retina. Nature 581, 278–282 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2285-x