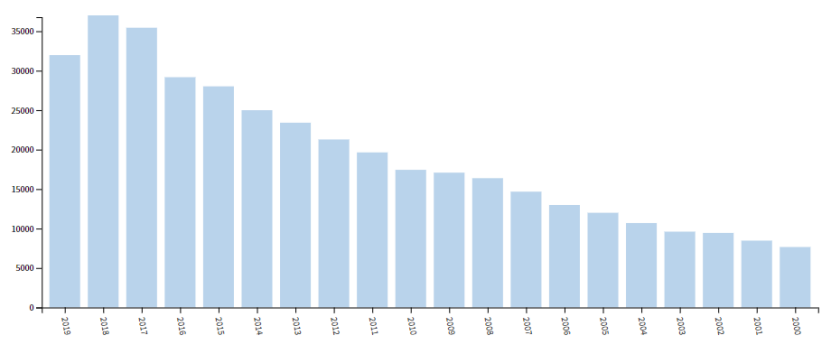

催化在科學研究和工業應用方面得到了極大的關注,90%以上的化學品是通過催化過程生產的,約占全球國內生產總值(GDP)的30%,大約20個諾貝爾獎被授予與催化有關的研究。在應對全球挑戰中,催化也發揮著極其關鍵的作用,比如可再生能源儲存和利用,垃圾處理、溫室氣體減排等。學術界對催化的興趣持續高漲,在過去的十年中,以催化為主題的出版物數量呈爆炸式增長。

圖1. Web of science中以“catalysis”為主題按出版年份排列的全球發表論文數量。

開發新一代催化劑需要對催化機理和構效關系有基本的了解。表面科學、材料合成、表征方法和計算工具的進步,正引導催化劑從一個盲目的試錯法發展到一個合理的設計階段。通過表面科學和原位表征技術,研究了在高真空條件下單晶表面的結晶取向和具體表面位點的作用,目前已經獲得了大量關于固體表面物理化學過程的知識。然而,大多數工業催化過程是在環境或高壓下進行的,以高度分散的納米顆粒作為催化活性實體。因此,利用結構明確的模型納米材料研究催化條件下的結構性能關系具有非常重大的意義。

清華大學李亞棟院士和牛志強老師課題組在Chemical Reviews上發表了“Well-Defined Materials for Heterogeneous Catalysis: From Nanoparticles to Isolated Single-Atom Sites”為題的大綜述。該綜述重點介紹了結構明確的材料和先進的表征技術在多相催化研究中的應用。描述了結構明確的材料如何能夠加深對催化機理的理解,并有利于開發新的催化劑。首先討論了尺寸和形狀可控的納米顆粒催化劑及其對催化反應的影響,然后討論了金屬納米顆粒與金屬氧化物載體之間的相互作用,并強調了金屬載體界面的反應性,同時描述了納米顆粒催化劑在一定反應條件下的動態結構演變。由于該文章具有非常好的全面性、專業性和前瞻性,因此小編對這篇綜述進行深入報道,以餉從事納米催化研究的相關人員。

尺寸效應

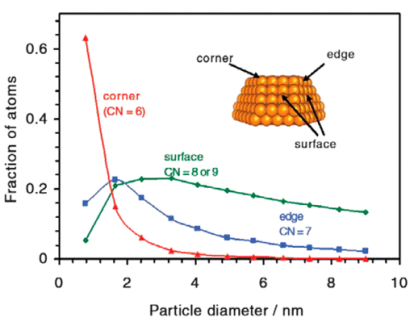

尺寸和形狀是決定納米顆粒催化性能的重要參數,系統地改變這些參數為研究結構敏感反應提供了一種直接的方法。尺寸依賴性的催化作用可以歸結為幾何效應和電子效應。隨著顆粒尺寸的減小,表面原子的配位環境發生了顯著的變化。在角和邊緣的原子具有更低的配位數,隨著納米顆粒尺寸的下降,角和邊上原子的比例會逐漸提高導致表面不飽和度升高。表面不飽和度的變化會影響反應中間體與催化劑的結合強度,也為分子吸附提供了不同的表面結構。改變催化劑的粒徑也會導致催化劑局部電子結構的變化。當納米顆粒尺寸小于量子尺寸效應閾值時,金屬粒子的狀態密度將由連續能級變成離散的,導致金屬-非金屬躍遷和HOMO-LUMO間隙增大。

圖2. 不同直徑的截角八面體Au顆粒表面原子占比。

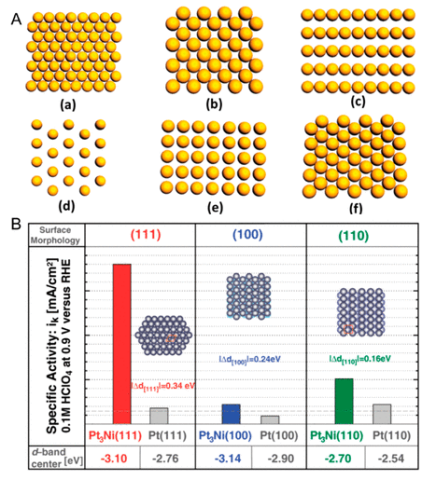

形狀效應

對單晶表面的研究表明,在許多情況下不同的晶面具有不同的催化性能。例如,氨合成的反應速率在不同的鐵單晶平面上有數量級的變化。Fe(111)晶面的產氨速率最高,分別是(110)晶面和(100)晶面的418倍和16倍。隨著合成化學的發展,由特定晶面裸露的納米晶被用來揭示催化劑形態及其催化性能之間的關系,并且取得了相當大的進展。基本晶面(111)、(100)、(110)上的原子排列方式很不同,導致最表層原子的覆蓋率、相鄰原子的距離、表面原子的配位數、d帶中心等幾何性質和電子性質的不同。例如,面心立方(fcc)金屬的表面原子覆蓋率遵循(111)>(100)>(110)的順序。然而,對于體心立方(bcc)金屬時,這一順序被顛倒為(110)>(100)>(111)。不同晶面之間的幾何和電子性質的差異會影響形狀依賴的催化性能。

圖3. 表面原子的形狀相關電子結構。

金屬載體相互作用

納米顆粒的本征催化性能由其結構參數決定。然而,催化活性相通常分散在高比表面積的固體載體上,如金屬氧化物、碳材料和沸石。這些高比表面積的固體載體不僅能提供高的催化劑負載量和優異的反應速率,而且能通過金屬載體間的相互作用對催化性能產生巨大的影響。了解金屬納米顆粒與載體材料之間的相互作用對實現高性能催化劑具有重要意義。載體在多相催化中起著多重作用,它可以穩定金屬納米顆粒,并保持其在惡劣條件下的高分散性。載體的使用還可以通過強金屬載體相互作用(SMSI)和電荷轉移機制改變金屬納米顆粒的催化性能,在某些情況下載體會直接參與催化循環。

金屬納米粒子的穩定性

載體材料在催化反應條件下具有結構和化學穩定性。金屬氧化物,如Al2O3、SiO2、MgO、ZrO2、TiO2和CeO2,構成了應用的主要載體材料,它們通過金屬載體相互作用來分離和固定金屬納米顆粒。活性相的固定對催化劑的燒結穩定性至關重要,具有較強結合強度的納米顆粒通常具有較高的擴散勢壘和較慢的燒結速率。研究表明,表面缺陷(如氧空位、雜質)和過渡金屬氧化物的表面臺階是提高納米顆粒高溫燒結耐受性的錨定位點。金屬顆粒的穩定性可以通過調整載體的表面結構來實現表面缺陷調控。比如,過渡金屬氧化物中的氧空位可以通過引入摻雜劑來調整,當金屬陽離子被低價的外來陽離子取代時會產生氧空位以維持電中性。等離子體處理、化學還原也是控制金屬氧化物氧空位濃度的有效方法。

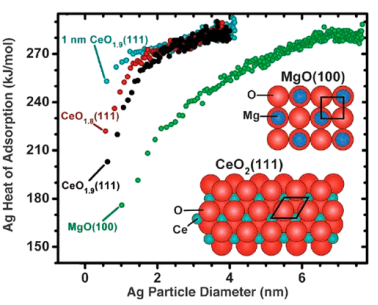

圖4. 銀原子吸附熱與加入的銀原子顆粒直徑之間的關系。

強金屬載體相互作用(SMSI)

載體除了能穩定催化劑相外,載體還能改變金屬相的催化性能,SMSI是被廣泛研究的例子之一。SMSI一詞是在1970年代末Tauster等人引入的,描述在高溫(500 °C)還原后在TiO2載體上的貴金屬(Pd, Ru, Pt, Rh, Os, Ir)對H2和CO的化學吸附作用被顯著抑制的現象。該現象也可在其他可還原的過渡金屬氧化物(Fe3O4, CeO2, V2O5)上觀察到。化學吸附作用的抑制最初被歸因于金屬和載體之間電荷轉移產生金屬表面的電子擾動。然而,這不能解釋大于10 nm的金屬顆粒的化學吸附抑制作用,因為其表面電子擾動對于整個粒子來說是微不足道的。隨后,在表面光譜研究的基礎上,提出了一種表面位點阻斷模型,即還原后的金屬氧化物物種在高溫還原過程中遷移到金屬表面阻斷了活性位點。STM和TEM為這個假說提供了直接的視覺證據,在金屬表面看見了金屬氧化物。氧化物覆蓋層的封裝可以鈍化金屬表面,使化學吸附作用性質產生巨大的變化。有趣的是,SMSI封裝過程是可逆的,在高溫條件下,通過不同的氧化還原處理可以恢復活性位點。最近的研究表明,氧化物封裝層或許還能夠在某些反應中起到積極作用,成為反應的開關改變反應選擇性。

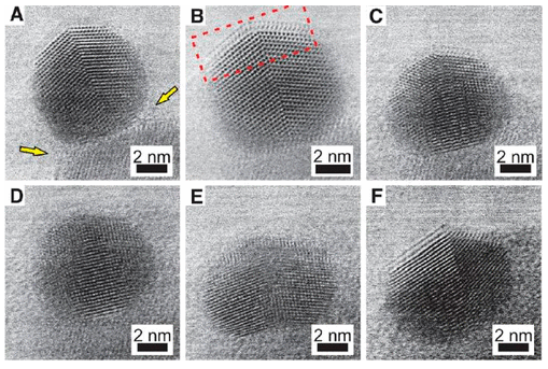

圖5. Pd/TiO2在還原和氧化交替環境下的原位HRTEM序列圖像。

金屬載體電子相互作用(EMSI)

金屬/氧化物界面電荷重新分布在負載型催化劑中普遍存在。特別是,電荷可以從金屬表面流向氧化物載體,反之亦然,從而導致活性位點的缺電子或富電子結構。電荷轉移因此在決定反應物種的吸附/解吸行為的活性位點中扮演著重要的角色。Campbell提出了EMSI這個術語來描述Pt簇在與CeO2接觸時的電子擾動。Rodriguez和同事的工作結果表明,電荷從Pt簇轉移到CeO2載體上,再加上O從CeO2轉移到Pt上,導致了水吸附和O-H鍵解離的顯著增強。與干凈的Pt(111)相比,Pt/CeO2的EMSI可使水氣轉換反應(WGSR)的催化活性提高10-20倍。

金屬載體相互協同作用

載體與載體金屬納米顆粒在多相催化中能產生協同作用,使反應活性和選擇性得到協同增強。選擇性加氫的α,β-不飽和醛就是一個例子,可還原金屬氧化物(如SnOx、CoOx、TiOx)中的親氧金屬陽離子通過M-O相互作用促進羰基的極化,而負載的金屬相(如Pt、Pd)促進氫的解離。羰基的極化有利于解離的氫原子對C=O鍵的選擇性加氫,而不是對C=C鍵的選擇性加氫。這種金屬載體協同作用極大地提高α,β-不飽和醇的反應選擇性。在發生協同作用的過程中,金屬氧化物位點與金屬位點的密切接觸是非常重要的。

溢流效應

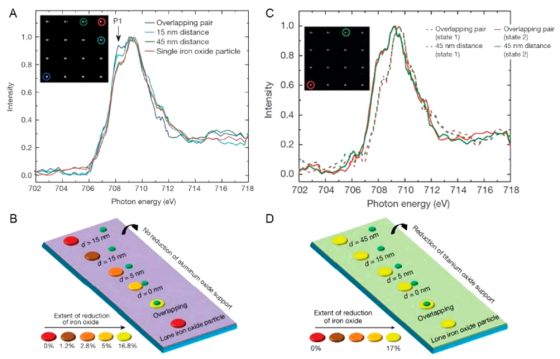

溢出效應描述的是在一個表面形成或吸附具有催化活性的物質向另一個表面遷移的過程。在1964年Khoobiar第一次在Pt/MoO3證明了氫溢流的現象。從那以來,氫溢流一直得到廣泛的研究和先進加氫催化劑的設計應用。氫溢流的作用取決于金屬氧化物載體的性質,對于沒有缺陷的非可還原金屬氧化物(如Al2O3, SiO2, MgO),氫溢流是不可能發生的。但是,具有缺陷的非可還原金屬氧化物的氫原子溢流是可能的,因為活性氫原子可能和缺陷位點發生很強的鍵合作用。最近,Bokhoven和Ekinci等定量比較了還原氧化鈦和非還原氧化鋁的氫溢出效率和空間距離,結果表明不可還原金屬氧化物上的氫溢出速度比可還原金屬氧化物慢得多,而且僅限于短距離。

除了氫外溢,其他原子或分子物質也能從一個表面轉移到另一個表面。氧外溢因參與許多氧化反應而引起特別的研究興趣。此外,從氧化物載體到金屬表面的反氧溢出對去除碳沉積至關重要,在甲烷重整反應中得到了很好的應用。在早期的研究中,氧溢出的證據是基于不同金屬納米顆粒對金屬氧化物載體的同位素交換,通過STM可以實現氧氣溢出過程的直接可視化觀察。

圖6. 不同直徑的Pt納米顆粒上通過監測氧化鐵的還原程度定量研究氫溢流效應。

氣相反應中納米結構的變化

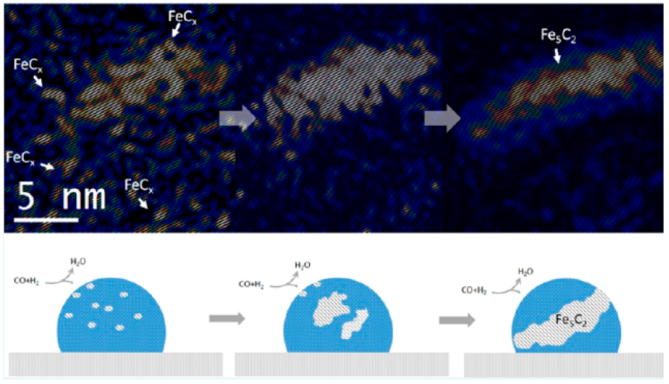

在反應條件下,納米粒子的結構會發生動態變化。固體表面活性位點的產生、轉化和失活與其活性、選擇性和穩定性密切相關。因此,活性位點的動態演化一直是催化研究的一個重要課題。原位電子顯微鏡和現場原位光譜技術的突破使我們能夠在反應條件下用原子分辨率表征固體表面。研究表明,靜態結構模型在描述反應環境中的固體表面時變得不完美。在氣相反應中化學轉變發生在氣固界面上。固體催化劑暴露于氣體環境后,可迅速改變其相、形態和分散。許多強大的原位表面技術已被用來揭示這種動態反應,包括XRD、XPS、原子分辨率環境透射電子顯微鏡(ETEM)、高壓掃描隧道顯微鏡(HP-STM)、高分辨率電子顯微鏡和XAS。反應氣體在反應溫度下可以引起納米顆粒的相變,受載納米顆粒的形貌隨氣體氣氛的變化而發生動態變化,跟蹤催化過程中的相演化促進了對真實活性相的理解。

圖7. 合成氣反應中Fe催化劑發生碳化現象。

此外,催化劑在高溫下運行時很容易發生小納米顆粒與大納米顆粒的融合產生燒結現象,從而導致催化劑失活。對燒結過程的跟蹤和了解有助于開發長期穩定的催化劑,原位球差校正透射電鏡可用于納米催化劑的燒結過程研究。納米結構的動態特性還包括在受控氣體氣氛和溫度下燒結顆粒的再分散,顆粒再分散可以看作是燒結的反向過程。了解再分散過程將為失活催化劑再生提供可能的策略,顆粒再分散現象在汽車尾氣催化劑中得到了很好的證明。在某些情況下,金屬納米顆粒的再分散會導致亞納米級的活性相,包括團簇和孤立的單個原子。事實上,熱處理誘導再分散已經成為制備一些金屬單原子位點催化劑的常用方法。

液相反應中納米結構的變化

固液界面在清潔能源、廢水處理、制藥和精細化工等許多催化應用中發揮著重要作用。隨著固體催化劑的結構變化,其附近的溶劑和溶質比固體氣體界面更具挑戰性。這是因為許多表面敏感技術在液體環境中探測深度有限,此外,在界面處有一個強電場。可以利用X射線光譜研究了液相反應中納米顆粒催化劑的結構演變。近年來,液體池TEM已被用來跟蹤納米結構在溶液中的生長和轉變。在開發表征工具的同時,結構設計和控制合成統一的納米催化劑也同樣重要。納米粒子的均勻性使其更容易跟蹤反應條件下的結構變化。

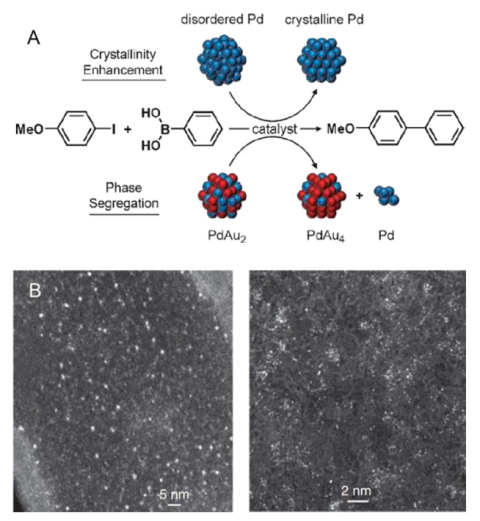

圖8. Suzuki–Miyaura反應中Pd基納米顆粒的結構變化。

金屬納米顆粒催化劑在有機合成中得到廣泛的研究,以實現均相過程的多相化。與分子催化劑相比,納米顆粒為催化劑的分離和回收提供了一種有吸引力的方法。動力學研究表明,許多非均相有機反應在加速前都有一個誘導期,誘導期的一個可能原因是納米顆粒在反應的初始階段可能發生結構轉變。最近研究表明,納米顆粒有時會作為單個原子或團簇的前驅體,而這些原子或團簇才是真正的活性物種,但常常被忽視。這為一個新的領域打開了一扇門,在這個領域中研究的主題僅限于原子尺度。如果我們重新審視許多有載體的納米顆粒催化劑,并使用經球差校正TEM對它們進行表征,我們可能會驚訝地發現,此前未見的單個原子或簇分散在這些催化劑上。這些看不見的物質可能就是下一代催化劑。

小編語:異相催化雖然是一門傳統學科,但是過去受材料、表征手段的極大限制,對于構效關系和反應機理的研究還十分薄弱,根據當時實驗條件得出的結論可能是片面的,甚至是錯誤的。更高分辨率和模型化的催化研究體系具有廣闊的前景,特別是原位和現場原位研究納米晶模型催化體系將大有可為。

參考文獻

Zhi Li, et al. Well-Defined Materials for Heterogeneous Catalysis: From Nanoparticles to Isolated Single-Atom Sites. Chem. Rev. 2020, 120, 2, 623-682

DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00311

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00311