2020年5月中下旬,國內單位以第一通訊身份連續發表了多篇《Nature》與《Science》文章(據納米人統計,至少為12篇,若有不全,歡迎讀者在后臺留言指出)。其中作為第一通訊單位的大學有北京大學(2篇)、清華大學(2篇)、香港科技大學(1篇)、中國科學技術大學(1篇)、南京大學(1篇)、南開大學(1篇)、暨南大學(1篇);作為第一通訊單位的科研院所有中國醫學科學院(2篇),中科院大連化學物理研究所(1篇)。

值得一提的是,在這12篇《Nature》《Science》論文中,有1/3是關于新冠病毒的研究(2篇來自中國醫學科學院秦川等團隊,1篇來自清華大學饒子和等團隊,1篇來自清華大學張林琦等團隊)。

下面,我們簡要匯總了這12篇論文的核心內容,供大家參考學習。

一、物質科學

1. Science:FAU分子篩孔道控制Ni2+修飾實現工業化炔烴/烯烴分離

在低級烯烴的合成中除去少量炔烴分子在許多化學工業中是重要過程。在多種工業過程中,炔烴分子會發生氫化生成一些雜質烷烴分子,這導致人們對炔烴/烯烴分離方法的需求。分子篩材料由于孔道結構固定,難以有效的對烯烴/炔烴分離。南開大學李蘭冬、曼徹斯特大學楊四海等通過在FAU結構的分子篩(faujasite)中引入二價Ni2+金屬離子,發現含Ni2+的分子篩在消除炔烴中展現了較好的分離性能,該過程通過Ni2+和炔烴的選擇性吸附作用導致,在溫和條件中,當反應氣體中混有CO2和H2O時,該反應仍能夠分別以100和92的選擇性進行分離。在連續10次吸附-脫附循環中能夠穩定工作。

本文要點:

1)分子篩合成和修飾。在373 K中水熱反應條件中反應4天,通過SiO2:Al2O3:Na2O:M-TAPTS:H2O=7.8:1.0:2.2:0.6:174,其中TAPTS= 3- [2-(2-氨基乙基氨基)乙基氨基]丙基三甲氧基硅烷(3-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane)。TAPTS分子用來和擴散到孔道中的Ni2+配位。隨后將得到的分子篩材料在353 K中干燥,并在823 K的空氣氛圍中煅燒6 h。

2) 對乙炔/乙烯、丙炔/丙烯、丁炔/1,3-丁二烯分別進行分離測試,分別實現了100 %,92 %,83 %的選擇性分離作用。通過原位中子衍射方法、非彈性中子散射方法測試,結果顯示限域的Ni2+位點展現了化學選擇性的對乙炔可逆性的結合,生成亞穩態[Ni(II)(C2H2)3]物種。通過對分子篩孔道內部化學環境控制,實現了其在工業分離上的應用前景。

Yuchao Chai, et al. Control of zeolite pore interior for chemoselective alkyne/olefin separations,Science 2020

DOI:10.1126/science.aay8447

https://science.sciencemag.org/content/368/6494/1002

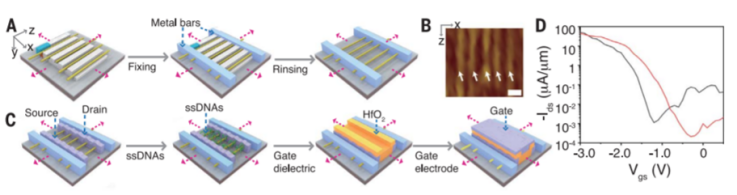

2. Science:DNA模板輔助碳納米管排列場效應晶體管

半導體碳納米管在場效應晶體管中具有廣泛的應用潛力,其原因在于當器件變的越來越精細,碳納米管會跨越硅基材料的性能。對于這種碳納米管結構的器件中,關鍵因素在于高度對齊且密集的碳納米管陣列(highly aligned and dense array),同時需要消除外面的包覆物降低接觸電阻。北京大學孫偉、廈門大學朱志、大連理工大學、美國國家標準與技術研究院、清華大學等通過單鏈DNA手柄(single-stranded DNA handles)包裹碳納米管,并通過DNA模板方法(origami brick)形成精確的10.4 nm寬的管間距。隨后將這種碳納米管陣列組裝到Si單晶上,形成單通道或多通道。通過將碳納米管通過電極和硅基底上連成通路,隨后將負載在碳納米管外的DNA消除,隨后沉積電極和柵極,制備的場效應晶體管展現了高性能,并且能夠快速的進行開關調控。

通過這種生物組裝方法得到的半導體碳納米管陣列比通過光刻法方法獲得的間隔更窄,得到的場效應晶體管關鍵的傳輸性能指標(transport performance metrics)是以往報道的生物模板場效應晶體管的10倍。在聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate)模板中進行限域組裝,得到了厘米級別長度的高度排列碳納米管。

本文要點:

1)首先制備了寬度約16 nm的DNA修飾碳納米管,隨后在PMMA包覆的Si基底上構建納米級別的通道(通道密度~2×107 cavities/cm2,通道的寬度范圍180~250 nm),隨后將DNA修飾的碳納米管沉積到基底上。當除去PMMA后(在400 ℃真空中煅燒30 min),作者發現>85 %的通道中填充了DNA-碳納米管。當通道的寬度在200 nm,相鄰碳納米管間距為24 nm,得到的晶體管展現了最好的性能,Vth達到-0.26 V,Ion達到154 μA/μm,gm達到0.37 mS/μm,Gon達到0.31 mS/μm。

2)作者認為構建間距低于10 nm的碳納米管陣列可能有更好的性能,同時當間距低于2 nm,碳納米管之間的靜電作用可能抑制晶體管的開關性能。這種生物模板可能在生物執行器和傳感器上有應用前景。

Mengyu Zhao, et al. DNA-directed nanofabrication of high-performance carbon nanotube field-effect transistors,Science 2020, 368 (6493), 878-881

DOI:10.1126/science.aaz7435

https://science.sciencemag.org/content/368/6493/878

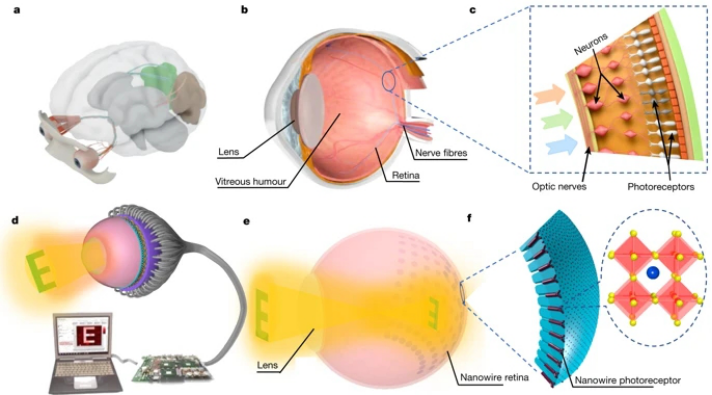

3. Nature:具有半球形鈣鈦礦納米線陣列視網膜的仿生眼

人眼具有出色的圖像感應特性,例如視野極廣,分辨率高,像差低且靈敏度高。具有這種特征的仿生眼睛是非常需要的,尤其是在機器人技術和視覺假體中。但是,生物眼睛的球形和視網膜構成了仿生設備的巨大制造挑戰。香港科技大學范智勇等人提出了一種具有半球形視網膜的電化學眼,該眼球由高密度的納米線陣列構成,可模仿人類視網膜上的感光器。

本文要點:

1)該人工視覺系統使用球形仿生電化學眼(EC-EYE)和半球形視網膜,該半球形視網膜由使用氣相法生長的高密度鈣鈦礦納米線陣列制成。離子液體電解質被用作納米線的正面公共觸點,而液態金屬線則被用作納米線光電傳感器的背面觸點,模仿了視網膜后方的人類神經纖維。器件表征表明,EC-EYE具有高響應度,合理的響應速度,低檢測限和寬FOV。EC-EYE還演示了人眼獲取圖像圖案的基本功能。

2)除了與人眼的結構相似之外,半球形人工視網膜的納米線密度遠高于人類視網膜中的感光器,因此可以潛在地實現更高的圖像分辨率,這可通過實現單納米線超小型光電探測器來實現。此外,通過重構投影到設備上的光學圖案來演示仿生設備的圖像感應功能。這項工作可能會導致仿生光敏器件在各種技術應用中得到使用。

Gu, L., Poddar, S., Lin, Y. et al. A biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina. Nature 581, 278–282 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2285-x

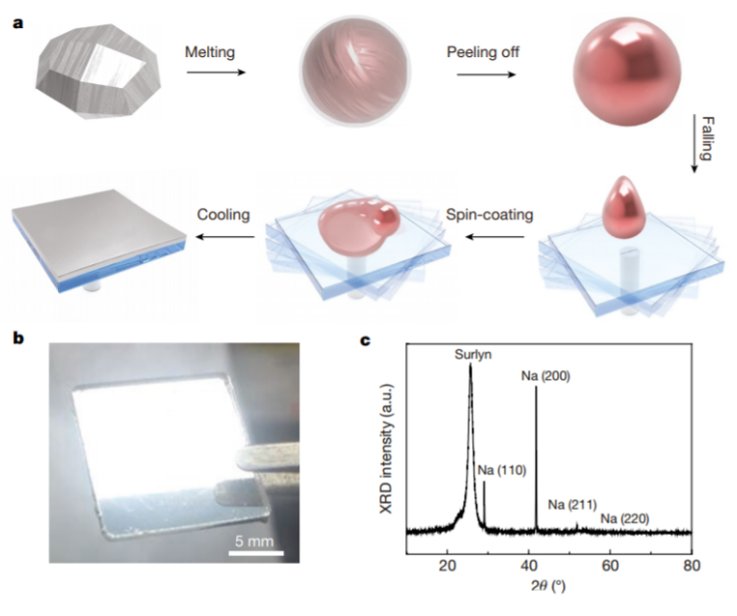

4. Nature:Na基高性能Plasmonic等離激元器件

通過Plasmonics作用能對超過光學衍射極限的光調控,并在光子器件、生物傳感、超高分辨成像等領域有應用前景。但是,plasmonic器件中通常伴隨著寄生歐姆損耗(parasitic Ohmic loss),對器件的性能產生較大的影響。因此,研究者長期以來嘗試尋找貴金屬以外的這種損耗更低的材料,進而改善plasmonic器件的性能。

南京大學祝世寧、朱嘉、周林,北京大學馬仁敏,浙江工商大學,佐治亞理工學院等報道了一種Na基plasmonic器件,并且在紅外區間展現出較好的性能。由于Na的高化學反應性,通過氣相沉積方法難以獲得較高質量的Na薄膜。作者基于熱處理旋涂方法制備了高質量的Na基薄膜材料,展現了高達0.42 ps電子弛豫時間,直接波導實驗(direct-waveguide experiment)結果顯示界面上plasmonic極化子的傳播距離達到200 μm。此外,作者發現,室溫條件中器件的激光閾值(lasing threshold)在近紅外區間達到140 kw/cm2,這個結果比之前報道的紅外區間結果更好。得到的plasmonic器件在環氧樹脂(epoxy)包裝后具有大氣氛圍中長達數月的穩定工作性能。這個結果說明,非貴金屬基plasmonic材料具有較好的性能,并且可能在plasmonics,納米光子學,超材料中有應用前景。

本文要點:

得到的Na基plasmonic器件的電子弛豫時間為Ag基plasmonic器件的兩倍。Na薄膜的制備過程中,首先將Na加熱到160 ℃并形成液滴,并且在加熱過程中,雜質會擴散到表面上,通過將其剝去能將Na進行純化,隨后將熔化后的Na液滴旋涂到粗糙度<0.1 nm的SiO2基底上,通過旋涂處理實現快速形成固體薄膜。通過光譜橢偏儀對400~1500 nm范圍內的介電性能表征,對薄膜的歐姆損失情況進行測試,用Dude-Lorentz模型進行模擬。結果顯示德魯德阻尼率(Drude damping rate),發現電子弛豫時間為0.42 ps,比Ag的電子持續更高(Ag的電子弛豫時間為0.2 ps)。

Yang Wang, et al. Stable, high-performance sodium-based plasmonic devices in the near infrared,Nature 2020, 581, 401-405

DOI:10.1038/s41586-020-2306-9

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2306-9

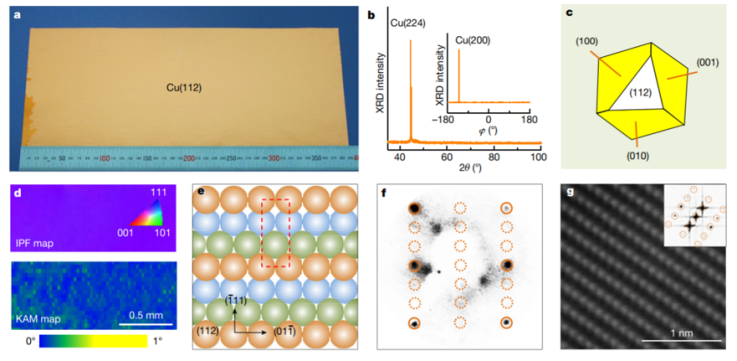

5. Nature:A4紙面積的高指數晶面單晶Cu膜生長

北京大學王恩哥、劉開輝,中科院松山湖材料實驗室、華南師范大學、韓國基礎科學研究所丁峰,南方科技大學俞大鵬等在Nature上報道了合成大面積Cu多晶的方法。合成大面積不同晶面的單晶金屬膜長期以來都有重要意義,特別是在晶體外延生長,催化,電子學/熱力學上。對于一種給定的金屬材料,通常具有三種低指數晶面({100},{110},{111})。與之相比,高指數晶面在理論上是無窮盡的,并且會展現豐富的表面結構和性質。但是,控制合成高指數晶面材料有非常大的挑戰性,因為高指數晶面在熱力學和動力學上都是不穩定的。

本文要點:

實現了構建30×20 cm2大小的Cu單晶材料,并實現了多達30余種不同指數Cu晶面。通過事先對Cu基底進行預氧化處理,實現了在還原氣氛中煅燒,在其表面生長高指數晶面,并且通過這種方法有可能實現長達數米的高指數單晶表面。對Cu基底表面進行預氧化是關鍵性過程,氧化后的表面表面能不再是決定晶體生長的關鍵因素,反應的生長轉而為隨機過程,并且該生長過程和已生長的晶面相關(較小的晶界氧化,較大的晶界取向決定了晶體生長方向)。通過在高指數晶面上進行生長,誘導Cu晶膜的生長沿著基底或垂直于晶體的方向生長。這種生長技術同樣在其他種類的金屬生長(高指數Ni膜)中得以應用。得到的高指數晶面薄膜可能在催化、低阻抗導電(low-impedance electrical conduction)、散熱(heat dissipation)領域中應用。

Muhong Wu, et al. Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets,Nature 2020, 581, 406-410

DOI:10.1038/s41586-020-2298-5

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2298-5

6. Nature:CaH+分子和Ca+原子之間的量子糾纏

在傳統的信息處理過程中信息在不同物理載體之間進行處理、存儲和傳輸,物理載體攜帶的量子信息很有可能同樣進行基礎物理處理、存儲和傳輸過程。量子控制分子能夠在較廣的頻率(千赫(旋轉歧管)~吉赫(超精細轉變)~太赫茲(泛音振動和電子躍遷))中傳輸量子比特相關信息。

中國科學技術大學林毅恒、美國國家標準與技術研究院、科羅拉多大學等對處于旋轉狀態的40CaH+分子離子和40Ca+原子離子內部狀態之間的糾纏,并且通過量子邏輯光譜測試分子離子的純態初始化,激光操縱和狀態讀出。作者發現分子離子和原子離子通過Coulomb耦合運動量子相干過程實現了糾纏態的調控。在量子位頻率分別為13.4千赫或855吉赫茲中實現了測試,顯示了較好的分子量子位多功能性。本文的工作展示了分子能夠通過量子調控方法在不同的頻段中進行量子信息傳輸,構建了復雜的量子傳輸系統。作者展望認為,這種對分子的量子調控方法可能應用在量子傳感器、基礎和應用物理學、量子控制化學中。

本文要點:

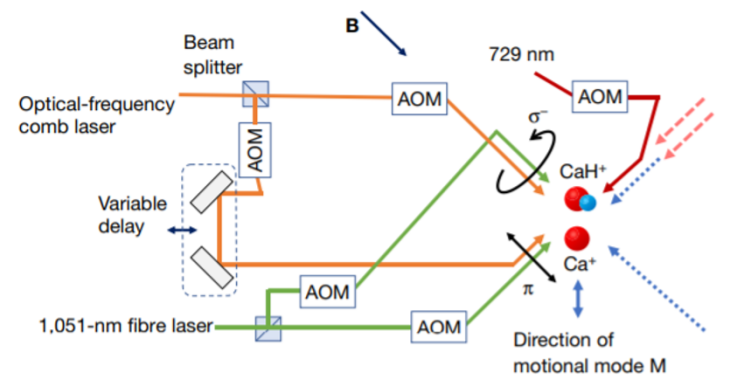

量子調控體系。將40Ca+和40CaH+共困(co-trap)在線性Paul trap中,通過激光冷卻方法對40Ca+進行冷凍,具體通過在共振頻率附近的激光對各種原子躍遷運動模式抑制,通過397 nm光抑制了分子離子在S1/2和P1/2態之間的運動,通過866 nm和854 nm的激光阻止D3/2和D5/2態。在各種運動被阻止后,通過電磁誘導透明冷卻制備基態軸向模式(0.36 mT的靜止磁場)和邊帶冷卻運動,為了實現邊帶冷卻通過滯后45 μs的729 nm激光誘導糾纏態。使用1051 nm的光纖激光器作為光源,并產生兩束850 nm的光頻梳激光。簡單來說,通過冷凍和激發,得到CaH+單維度的轉動態,隨后通過激光激發,使CaH+和Ca+之間產生可測的量子糾纏態,實現了Ca+原子躍遷到激發態,并對該糾纏過程測試。

Yiheng Lin, et al. Quantum entanglement between an atom and a molecule,Nature 2020, 581, 273-277

DOI:10.1038/s41586-020-2257-1

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2257-1

7. Science:化學反應中的量子干涉作用研究

量子干涉(Quantum interference)效應在反應動力學中扮演了重要角色。大連化學物理研究所楊學明、張東輝、孫志剛、肖春雷等對碰撞能量在1.94~2.21 eV范圍內的H + HD → H2 + D反應中量子干涉作用進行表征,對向后散射方向的H2 (v’=2, j’=3)產物微分截面的振動能量依賴關系進行表征,作者將觀測到的顯著振蕩模式歸結于強量子干涉作用,這種量子干涉作用是直接的路徑和不同尋常的巡游插入路徑之間形成的。此外,這種量子干涉作用能作為高敏感的方法對能量值低于反應中圓錐交叉點的幾何相位效應(geometric phase effect)進行表征,能夠對Aharonov-Bohm效應進行研究,提供了化學反應中量子相關性質。

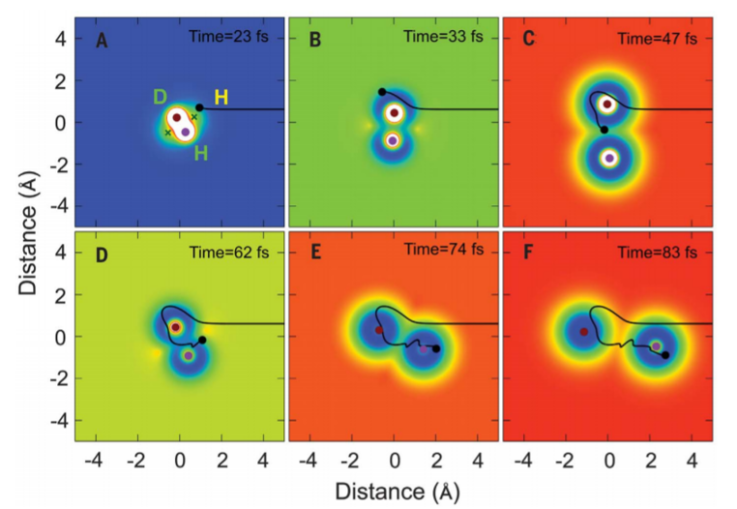

本文要點:

直接反應和巡游插入反應之間的反應機理是明顯區別的過程,在巡游插入反應過程中,作者發現H原子和HD分子上的D原子端在CI區域發生接觸,隨后在HD的D原子附近巡游,當H原子運動到CI區域,HD鍵開始發生振動,隨后H插入到HD中并生成新的化學鍵。該過程和之前的H + H2反應有所區別。作者認為H + HD的反應中產生的后散射方向是通過兩種反應機制之間的量子干涉作用導致。通過這種觀測量子干涉作用,實現了在能量低于圓錐交叉點中對GP作用進行表征。

Yurun Xie, et al. Quantum interference in H + HD → H2 + D between direct abstraction and roaming insertion pathways,Science 2020, 368 (6492), 767-771.

DOI:10.1126/science.abb1564

https://science.sciencemag.org/content/368/6492/767

二、生命科學與生物醫藥

8. Nature:以單細胞分辨率破譯人類巨噬細胞發育

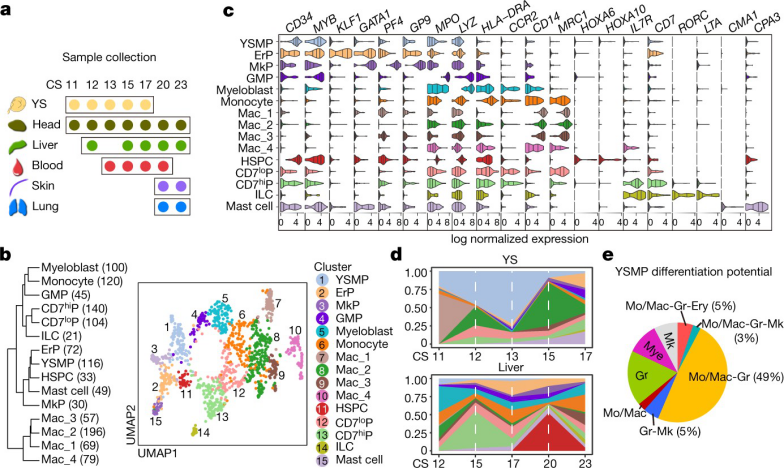

巨噬細胞是在胚胎發育過程中出現的新生免疫系統的第一批細胞。在小鼠中,胚胎巨噬細胞浸入發育中的器官,在那里它們共生地分化為組織駐留巨噬細胞(TRM)。但是,我們對人類胚胎中巨噬細胞的起源和專業化的理解是有限的。有鑒于此,暨南大學的劉兵,蘭雨和南洋理工大學的Florent Ginhoux等研究人員,從Carnegie第11至23階段的人類胚胎中分離了CD45 +造血細胞,并通過單細胞RNA測序對它們進行了轉錄組分析,然后對 CD45+CD34+CD44+ 卵黃囊來源的髓樣偏向祖細胞進行功能表征(YSMPs)。

本文要點:

1)研究人員繪制了跨多個解剖部位的巨噬細胞異質性,并鑒定了不同的子集,包括各種類型的胚胎組織駐留巨噬細胞(TRM)(在頭部,肝臟,肺和皮膚中)。

2)研究人員進一步使用轉錄組學和發育分期信息,從卵黃囊來源的原始巨噬細胞或YSMP來源的胚胎肝單核細胞追蹤了組織駐留巨噬細胞(TRM)的規格軌跡。

3)研究人員還評估了胚胎TRM與成年TRM之間的分子相似性。

該研究的數據代表了人類胚胎發生過程中早期巨噬細胞發育的時空動力學的全面表征,為人類TRMs的發育和功能的未來研究提供了參考。

Zhilei Bian, et al. Deciphering human macrophage development at single-cell resolution. Nature, 2020.

DOI:10.1038/s41586-020-2316-7

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2316-7

9. Nature:新冠病毒中和抗體

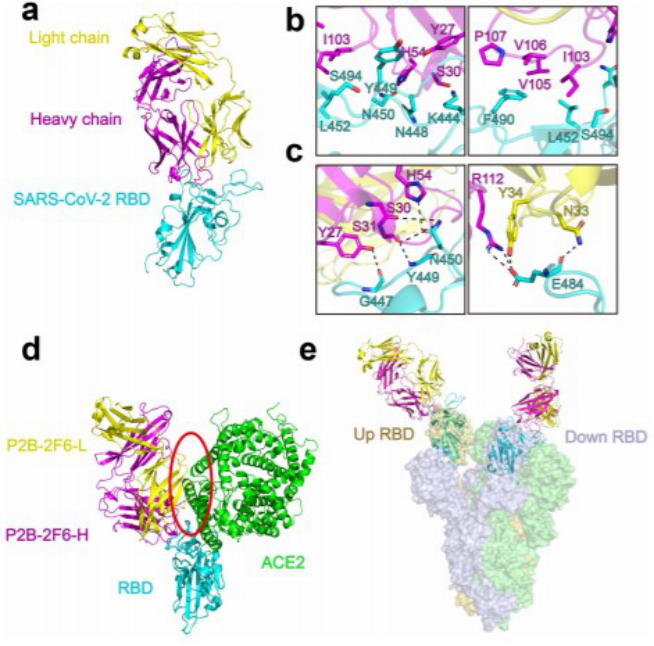

當前爆發的冠狀病毒SARS-CoV-2大流行造成全球衛生緊急情況,目前急需采取干預措施。SARS-CoV-2進入靶細胞取決于病毒突刺蛋白的受體結合域(RBD)與ACE2細胞受體之間的結合。有鑒于此,清華大學張林琦、王新泉和國家感染性疾病臨床醫學研究中心張政等研究人員,報道了新冠病毒(SARS-CoV-2)引發的人源中和抗體。

本文要點:

1)研究人員報告了來自8個SARS-CoV-2感染個體中單個B細胞的206個受體結合域(RBD)特異性單克隆抗體的分離和表征。鑒定出具有有效中和活性的SARS-CoV-2抗體,這些抗體與ACE2的RBD結合競爭能力相關。

2)抗SARS-CoV-2抗體和受感染者血漿均未與SARS-CoV或MERS-CoV RBD交叉反應,盡管發現了抗SARS-CoV-2抗體與其三聚體突刺蛋白存在實質性交叉反應性。

3)與RBD結合的抗體晶體結構分析顯示,位阻可抑制病毒與ACE2的結合,從而阻止病毒進入。這些發現表明抗RBD抗體是病毒物種特異性抑制劑。

這些鑒定的抗體可能是SARS-CoV-2臨床干預措施的候選抗體。

Bin Ju, et al. Human neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Nature, 2020.

DOI:10.1038/s41586-020-2380-z

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2380-z

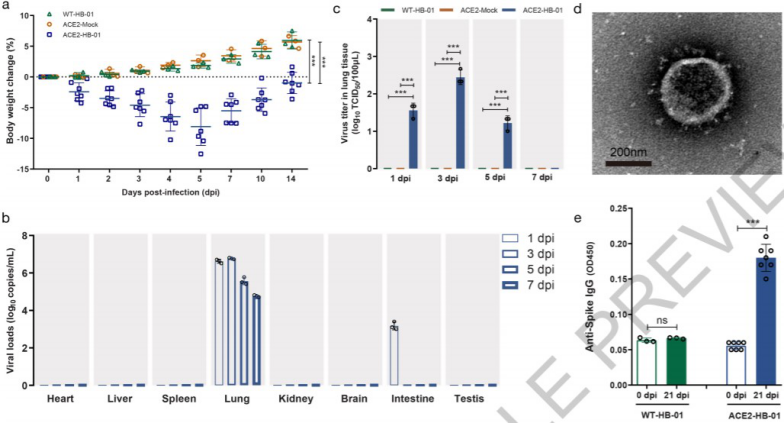

10. Nature:新冠病毒感染的轉基因小鼠模型

嚴重急性呼吸系統綜合征CoV-2 (SARS-CoV-2)在中國引發2019冠狀病毒病(COVID-19)病例,已成為國際社會關注的突發公共衛生事件。有鑒于此,中國醫學科學院秦川、中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所Guizhen Wu等研究人員,利用人源血管緊張素轉換酶2(hACE2)轉基因小鼠評估了新冠病毒(SARS-CoV-2)的致病性。

本文要點:

1)由于ACE2是SARS-CoV-2的細胞進入受體,因此研究人員使用了攜帶人ACE2并感染SARS-CoV-2的轉基因小鼠來研究該病毒的致病性。在感染SARS-CoV-2的hACE2小鼠中觀察到體重減輕以及病毒在肺中復制。典型的組織病理學是間質性肺炎,并伴有大量巨噬細胞和淋巴細胞浸入肺泡間質,而且在肺泡腔內積聚巨噬細胞。

2)在支氣管上皮細胞、巨噬細胞和肺泡上皮中觀察到病毒抗原。在SARS-CoV-2感染的野生型小鼠中未發現該現象。值得注意的是,研究人員確認了hACE2小鼠中SARS-CoV-2的致病性。

SARS-CoV-2感染的小鼠模型對于評估抗病毒治療藥物和疫苗以及了解COVID-19的發病機理將具有重要價值。

Linlin Bao, et al. The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice. Nature, 2020.

DOI:10.1038/s41586-020-2312-y

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y

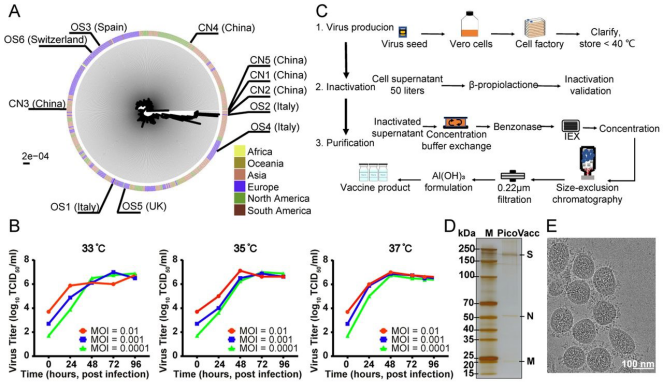

11. Science:首個滅活新冠候選疫苗的動物實驗結果

由嚴重急性呼吸系統綜合征-冠狀病毒2(SARS-CoV-2)引起的2019年冠狀病毒病(COVID-19)大流行導致了前所未有的公共衛生危機。由于這種病毒的新穎性,目前還沒有SARS-CoV-2特異性治療或疫苗。有鑒于此,中國醫學科學院秦川、浙江省疾控中心張嚴峻、科興控股生物技術有限公司Weidong Yin、中國科學院生物物理研究所王祥喜、中國食品藥品檢定研究院Changgui Li、中國疾控中心Jinxing Lu等研究人員,報道了首個新冠病毒(SARS-CoV-2)滅活候選疫苗的動物實驗結果。

本文要點:

1)研究人員開發了純化的滅活SARS-CoV-2病毒候選疫苗(PiCoVacc)的中試規模生產,該疫苗可在小鼠、大鼠和非人類靈長類動物中誘導SARS-CoV-2特異性中和抗體。

2)這些抗體中和了10個代表性SARS-CoV-2菌株,表明可能對SARS-CoV-2菌株具有更廣泛的中和能力。

3)使用兩種不同劑量(每劑3μg或6μg)進行的三種免疫分別在獼猴中提供了針對SARS-CoV-2攻擊的部分或完全保護,而沒有明顯的抗體依賴性感染增強。

該研究有助于支持針對人類SARS-CoV-2疫苗的進一步臨床開發。

Qiang Gao, et al. Rapid development of an inactivated vaccine candidate for SARS-CoV-2. Science, 2020.

DOI:10.1126/science.abc1932

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/05/science.abc1932

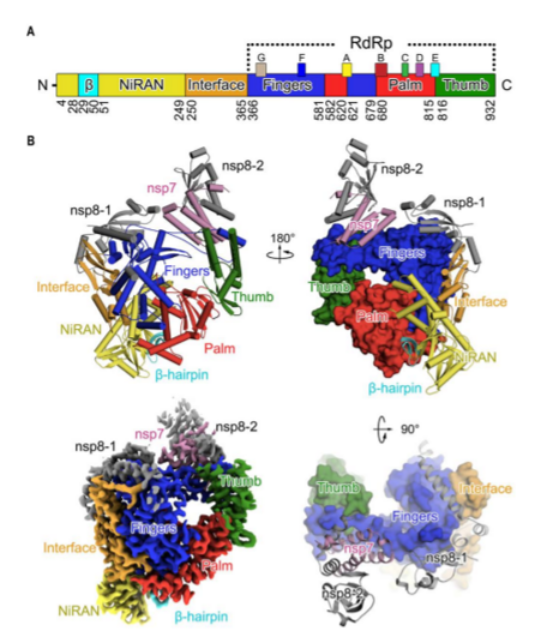

12. Science:COVID-19冷凍電鏡結構和remdesivir治療作用

COVID-19病毒爆發導致了全球范圍大量感染人群,并導致大量的致死人數。RNA聚合酶(nsp12)是COVID-19病毒中復制和轉運中關鍵部分,因此是抗病毒藥物(瑞地昔韋remdesivir)的主要的進攻靶點。清華大學饒子和、婁智勇,上海科技大學王權等報道了冷凍電子顯微鏡中觀測的COVID-19細菌中nsp12和輔因子nsp7、nsp8的高精度(0.29 nm)結構。Nsp12的結構結果顯示,其關鍵中心結構和其他聚合酶類似,但是在N末端的β發夾結構域展現了新的結構。作者通過建立詳細的模型對remdesivir和nsp12之間的相互作用進行表征,這種結構對設計新型抗病毒藥物的開發提供了重要依據。

本文要點:

1)COVID-19病毒的全球肆虐導致開發抗病毒藥物和治療方案的迫切需求,對nsp12位點進攻是開發新型診療方案的重要方法。

外端的核苷酸類似物起到功效需要RdRps的識別,并結合到位點上。當對病毒給藥remdesivir和Sofosbuvir后,nsp12和HCV ns5b結構得以保留。作者對瑞地西韋二磷酸和COVID-19中的nsp12結合構建模型。總之,在給藥后,D760, D761, D618催化殘基發生構象變化并結合到陽離子上,之后和R555通過磷酸官能團結合。此外,remdesivir結合后保持了完整的核糖組,因此能夠通過氫鍵作用。同時COVID-19上的T680同樣能和Remdesivir上的羥基結合。此外,motif F上的V557疏水鏈能和+1模板RNA尿苷堿基和三磷酸化的remdesivir生成堿基對。

由于核苷類似物的相似性,這種討論的結合位點和病毒抑制方法可能在Favipiravir法維拉韋藥物的作用方式中起到類似的作用。這種藥物和其他比如蛋白酶之類的潛在藥物配合,可能在雞尾酒療法治療病毒中展現應用前景。

Yan Gao, et al. Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus,Science 2020, 368 (6492), 779-782

DOI:10.1126/science.abb7498

https://science.sciencemag.org/content/368/6492/779