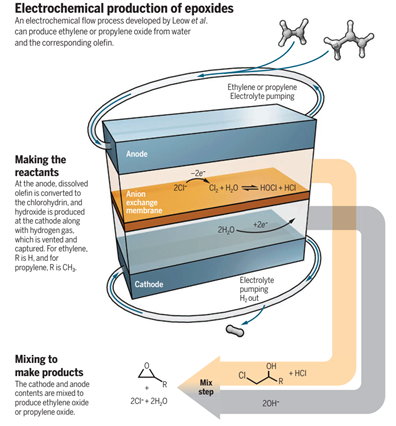

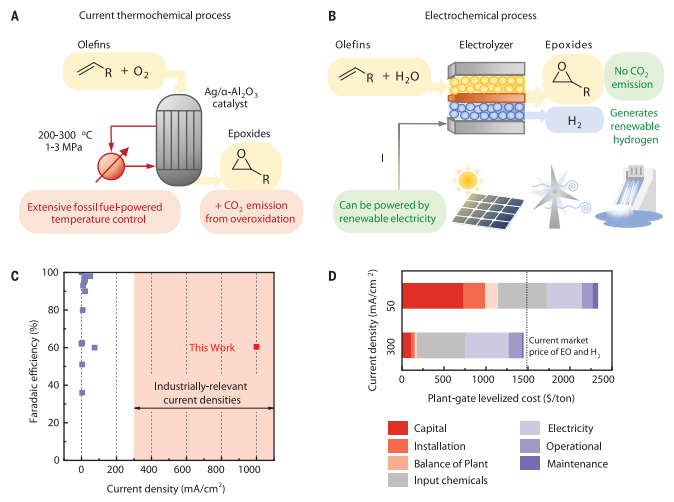

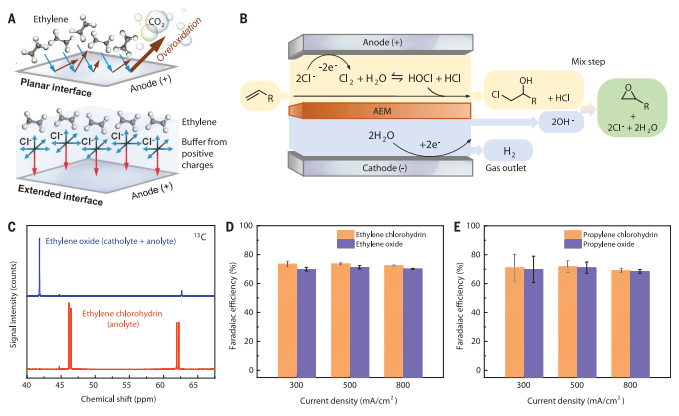

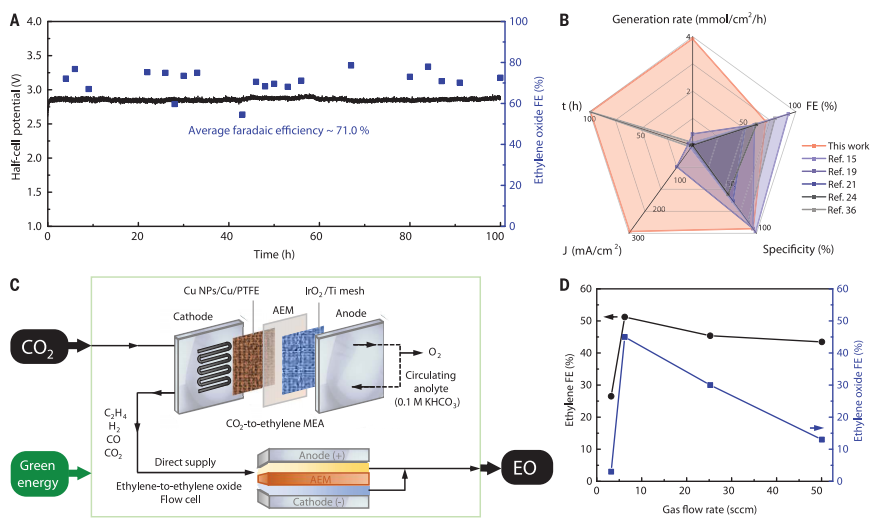

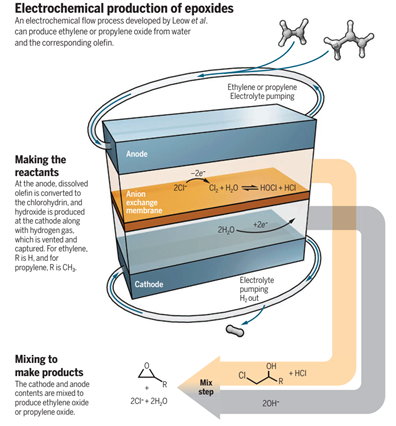

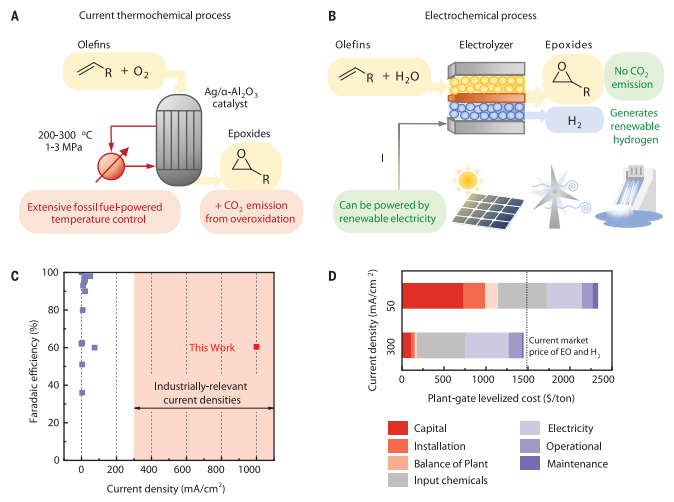

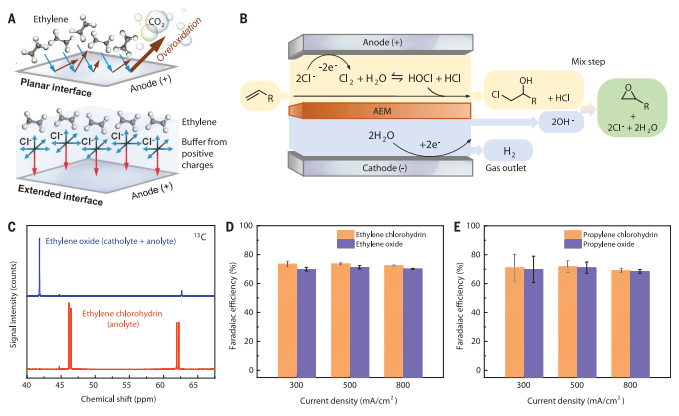

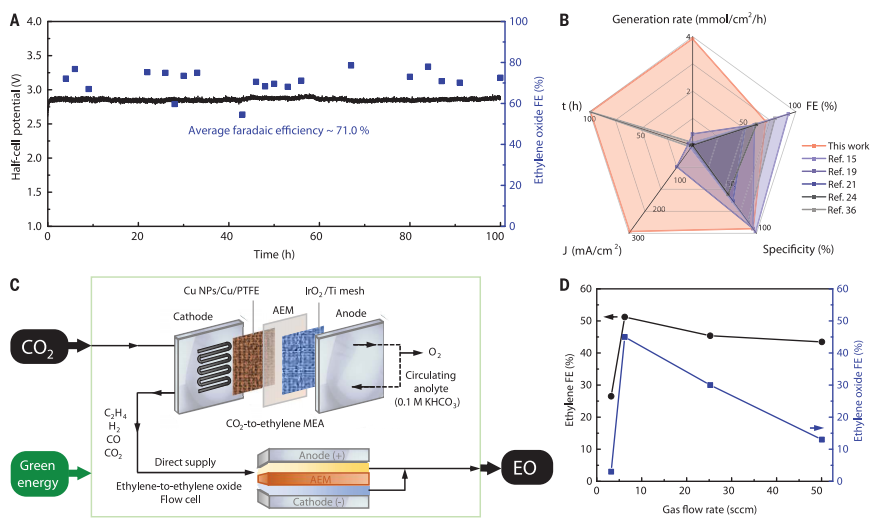

在維持生活質量的同時,減少碳排放是制造工業面臨的一個全球性挑戰,這需要進一步的生產過程創新。一種方法是采用“綠色”電力提供的能量取代燃燒碳基燃料所產生的能量,譬如可以通過簡單地用電加熱代替燃燒提供的熱量來實現。在化學合成中,它還可以通過電化學途徑提供反應能量。近日,在最新的一期Science,Leow等人以“Chloride-mediatedselective electrosynthesis of ethylene and propylene oxides at high currentdensity”為題,發表最新研究成果,提出了環氧乙烷(EO)和環氧丙烷(PO)的電化學路線,實現了合成過程的更清潔、更高效和更具選擇性的特點。該研究工作中,在工業電流密度下,乙烯和丙烯可分別電化學氧化為環氧乙烷和環氧丙烷,其法拉第選擇效率約為70%。針對該研究,John L. Barton在同一期上發表觀點文章“Electrificationof the chemical industry”,對該工作給予了評論。Leow等人將液流電池與環氧乙烷合成反應結合在一起,實現了C2H2+H2O→C2H2O+H2(見圖1)。兩個電化學反應驅動了該反應,氯的析出發生在陽極2Cl-→2e-+Cl2,氫的析出發生在陰極2H2O+2e-→H2+2OH-。這些反應并不是特別新穎有趣,但創新之處在于將這兩個簡單的反應與隨后的三個均相化學反應耦合起來。陽極溶液中的溶解氯分解為鹽酸和次氯酸(分別為HCl和HOCl)。后者與乙烯反應生成1-氯2-羥基乙烷(HOCH2CH2Cl),或乙撐氯醇。陰極溶液在氫的析出過程中富含了氫氧化物。當陽極水性乙撐氯醇溶液與堿性陰極溶液混合時,會產生環氧乙烷和氯離子。類似的路線也可以用丙烯生產環氧丙烷。作者還開發了一種從二氧化碳中生產乙烯的工藝,并隨后將其升級為生產環氧乙烷。基于Leow等人的技術經濟分析,這一工藝能以現有的工藝路線,實現更少的碳排放,成為一種重要的大規模商品化學品生產過程的減碳途徑。該方法后續改進仍然是有一定空間的,特別是在產品選擇性和催化劑選擇方面。盡管如此,本研究所報道的環氧乙烷的生產能力比Simmrock和Hellemanns過程的生產能力高出10倍。目前,EO和PO每年的產量均超過800萬噸。歷史上,環氧乙烷生產是以電化學法生產氯為基礎的氯醇法。后來,用銀催化劑直接部分氧化的方法代替了這一工藝,目前,所有的環氧乙烷都是基于此法生產的。全球超過三分之一的環氧丙烷生產仍采用氯醇法,而且沒有可行的分子氧直接氧化法可以實現。現在大多數環氧丙烷是用過氧化物作為氧化劑生產的,工藝過程產生大量廢水。隨著新工廠的建立,使用過氧化物工藝通常在經濟和環境上更有利。氯醇法使用通過電化學氯堿法產生的Cl2,其工作電流密度低于Leow等人提出的方法。這一新的工藝方案提供以一種可能性,即氯堿方案可被重新評估,實現更高、更有效的生產環氧丙烷。能源強度,即從原材料生產產品所需的總能源,是比較過程可持續性的主要指標。Leow等人從相應的烯烴和水中,生產EO或PO的電力需求為0.83 MJ/mol(19 MJ/kg EO或14 MJ/kg PO),這與直接氧化為EO(4.0 MJ/kg EO)或過氧化途徑生產PO(6.0 MJ/kg PO)的工藝耗能相比較差。因此,盡管可再生電力實現了電化學過程,但目前環氧乙烷的直接氧化路線能耗仍更低。在PO的情況下,該工藝的能量輸入與當前氯醇工藝相似,比過氧化氫工藝的能量消耗高約50%。通過電池設計(例如,改變流速或電極厚度)可以降低能源強度,但電化學反應(Cl2和H2的生成)的配對不太可能使能源強度降低到氯堿工藝以下,因為它與電池電壓成比例。為了顯著改善能源需求,需要改變電化學工藝來降低電池電壓。除了本文分析之外,還有一些更細微的優勢,比如減少用水量。盡管Leow等人報告了這一特別工藝,不太可能是接下來環氧乙烷和環氧丙烷的主要生產途徑,但開發替代商用化學品的生產工藝,尤其是引入可再生能源,對于實現更綠色生產是必要的。[1] Wan Ru Leow, et al. Chloride-mediated selective electrosynthesis ofethylene and propylene oxides at high current density, Science, 2020, 368(6496):1228-1233.DOI: 10.1126/science.aaz8459https://science.sciencemag.org/content/368/6496/1228[2] John L. Barton. Electrification of the chemical industry, Science,2020, 368(6496): 1181-1182.DOI: 10.1126/science.abb8061https://science.sciencemag.org/content/368/6496/1181