1. Science:離子型明膠熱電材料用于可穿戴器件的供電

從環境中收集能量并轉化為電能為物聯網(Internet-of -things, loT)傳感器提供電能的發展中有重要意義,通過這種供電作用能夠使其免于電纜/電池供電,支持了可穿戴設備的發展。熱電材料器件中,通過離子作為載流子,通常需要在不同溫度中在兩個電極之間進行熱擴散或還原反應。南方科技大學劉瑋書、MIT麻省理工學院陳剛等發展了一種基于明膠(gelatin)的器件,通過堿金屬鹽和鐵基還原對配合,產生了一個非常大的熱電轉化效果。并且該裝置通過身體上發熱就能夠得到足夠的能量。制成的器件中最高的熱電能達到17.0 mV/K,明膠中的離子傳輸通過KCl,NaCl,KNO3進行熱擴散作用,并通過[Fe(CN)64-/Fe(CN)63-]提升熱電效應。作者顯示,當通過身體熱能作為熱源(ΔT~10 K)的可穿戴器件中就可以達到2 V的熱電效應和最高5mW的功率。這種離子型明膠展現出離子能量載體在熱電轉換中的重要應用前景。

本文要點:

要點1. 測試了KCl、KNO3、NaCl在明膠中的熱擴散效應變化,結果顯示加入0.8 M KCl后,明膠的熱擴散效應提高為6.7 mV/K;加入0.3 M NaCl的明膠熱擴散效應同樣提高為6.7 mV/K;加入0.5~0.8 M KNO3后,明膠的熱擴散效應提高為3~4 mV/K。

隨后在加入KCl的明膠中加入FeCN4-/3-,熱電性能進一步發生變化,并最高達到12.7mV/K(比例為0.8 M KCl-0.42/0.25 M FeCN4-/3-)。隨后作者對KCl和FeCN4-/3-的協同作用進行研究,作者對不同組分的熱電貢獻進行總結:明膠貢獻了10.2 %,FeCN4-/3-貢獻了17.9 %,K3Fe(CN)6和K4Fe(CN)6貢獻了9.7 %,KCl貢獻了62.2 %。

要點2. 可穿戴器件供能測試。該明膠體系能夠提供2.2 V電壓,對于濕度器件(1.6~3.6 V)、壓力器件(1.5~3.6 V)、室內氣體傳感器(1.8~3.6 V)等器件能夠有效的支持其工作。

Cheng-GongHan, Xin Qian, Qikai Li, Biao Deng, Yongbin Zhu, Zhijia Han, Wenqing Zhang,Weichao Wang, Shien-Ping Feng, Gang Chen*, Weishu Liu*. Giant thermopower ofionic gelatin near room temperature, Science 2020

DOI:10.1126/science.aaz5045

https://science.sciencemag.org/content/368/6495/1091

2. Science:趨近絕對零度的量子共振

原子與分子的碰撞傳能以及化學反應過程受量子力學的規則控制。理解量子效應在原子與分子碰撞中的作用是理解能量傳遞以及化學反應過程的根本。而量子效應在低溫下能夠更好保存,因此低溫條件對碰撞結果的影響會更加顯著。量子散射共振給實驗提供了一種觀測碰撞過程中量子效應的方法,但由于其壽命很短,實驗觀測的挑戰巨大。

南方科技大學理學院院長、化學系講席教授、中國科學院院士楊學明和化學系助理教授楊天罡應邀在Science雜志發表評述文章,討論趨近絕對零度的原子與分子碰撞過程中量子散射共振研究的進展。

本文要點

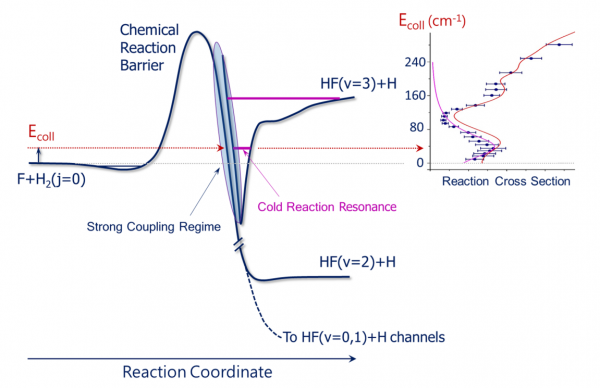

要點1. 評述文章詳細介紹了同期《科學》雜志發表的關于極低溫量子散射共振的研究工作。通過利用斯塔克減速技術產生的NO(j=1/2f) 束源和冷He束源結合高分辨的速度成像技術,荷蘭科學家實現了碰撞能0.3 ~ 12.3 K下NO+He體系的高分辨非彈性散射動力學研究,并觀測到了多個共振現象。更有意思的是,這個實驗結果只能用CCSDT(Q)下發展的一個最新的精確勢能面上的計算來描述,也表明了在此非彈性散射系統中,實驗中觀測到的量子散射共振圖像可以精確測試量子計算結果,幫助理解量子效應在原子分子碰撞能量傳遞中的作用。

要點2. 評述文章還介紹了一個趨近絕對零度量子散射共振在化學反應中發揮重要作用的例子。F+H2→HF+H 反應是星際化學中產生HF分子的重要過程。但是F+H2反應具有1.8 kcal/mol高度的勢壘(629 cm-1),經典模型下在接近絕對零度時這個反應幾率是完全可以忽略的。2019年,大連化物所研究團隊通過利用H原子里德堡態標示時間飛渡譜技術,觀測到了反應溫度低至14 K(9.8 cm-1)時此反應仍然發生的證據,同時觀測到了約 40 cm-1碰撞能的一個反應共振峰。進一步理論分析表明,F+H2在低溫時的反應性,是通過反應共振態所增強的隧穿效應而產生的,而不是通常簡單的隧穿效應,這也是在接近絕對零度下此反應仍然可以發生的原因。如果將共振態所導致的共振增強效應移除,F+H2(v=0,j=0)在10K溫度以下的反應速率常數,會降低三個數量級以上。

文章最后指出,趨近絕對零度量子共振的研究進展得益于新的分子束方法以及新的探測技術的發展,精確的理論和實驗之間的互動推動這一領域的發展。量子散射共振研究有助于更加深刻理解氣相碰撞中的傳能以及反應過程,對于理解復雜體系如星際化學,大氣以及燃燒等過程也具有重要意義。

Tiangang Yang, Xueming Yang. Quantum resonances nearabsolute zero. Science. 2020

DOI: 10.1126/science.abb8020

https://science.sciencemag.org/content/368/6491/582

(內容來源:南科大官網)

3. Science:化學反應量子幾何相位效應研究重要進展

中國科學院院士、南方科技大學理學院院長、化學系講席教授楊學明團隊和中科院大連化物所研究員肖春雷、研究員孫志剛、院士張東輝團隊在最簡單化學反應氫原子加氫分子的同位素(H+HD→H2+D)反應中,發現了化學反應中新的量子干涉效應,這一發現有助于更深入地理解化學反應過程,豐富對化學反應的認識。

本文要點

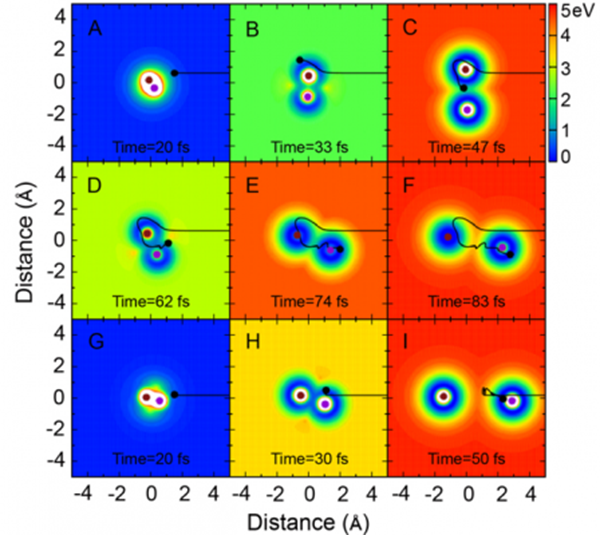

要點1. 研究團隊在2019年先期理論研究工作中發現,在特定散射角度上,H+HD反應生成的產物H2的多少會隨碰撞能而呈現特別有規律的振蕩。針對這個有規律的振蕩現象,團隊開展了理論結合實驗的詳細研究。團隊改進了交叉分子束裝置,實現了在較高碰撞能處對后向散射(散射角度為180度)信號的精確測量。理論上,進一步發展了量子反應散射理論,創造性地發展了利用拓撲學原理分析化學反應發生途徑的方法。

要點2. 拓撲學分析表明,這些后向散射的振蕩實際上是由兩條反應途徑的干涉造成的。這兩條反應途徑對于后向散射均有顯著貢獻,但它們各自的幅度隨著碰撞能變化并無顯著變化,呈現緩慢的變化趨勢。它們的相位隨著碰撞能變化,一個呈線性增加,另外一個呈線性減小,因此,相互干涉的結果就呈現了強烈的有規律的振蕩現象。

要點3. 進一步采用經典軌線理論分析表明,其中一條反應途徑對應于通常所熟知的直接反應過程,如下圖G至I所示。而另外一條反應途徑對應于一條類似于roaming機理的反應過程,如圖A至F所示。由于這兩條反應途徑,剛好以相反的方向圍繞于H+HD反應勢能面上的錐形交叉,所以它們的干涉圖樣必須采用非絕熱耦合的勢能面來模擬計算才可以,這也體現了這個體系反應過程中的幾何相位效應。尤其有趣的是,在所研究的碰撞能范圍,通過漫游機理而發生的反應只占全部反應性的0.3%左右。而如此微弱的小部分反應性,能夠清晰地被理論和實驗所揭示出來。

該項研究一方面再次揭示了原子分子因碰撞而發生化學反應的過程的量子性,另一方面,也揭示了化學反應的途徑的復雜性。盡管如此簡單的體系也仍然存在科學家們認識不到的事實。

YurunXie, et al.Quantum interference in H + HD → H2 + D between direct abstraction and roaming insertion pathways. Science.2020

DOI:10.1126/science.abb1564

https://science.sciencemag.org/content/368/6492/767

(內容來源:南科大官網)

4. Nature:A4紙面積的高指數晶面單晶Cu膜生長

北京大學王恩哥、劉開輝,中科院松山湖材料實驗室,華南師范大學,韓國基礎科學研究所丁峰,南方科技大學俞大鵬等在Nature上報道了合成大面積Cu多晶的方法。合成大面積不同晶面的單晶金屬膜長期以來都有重要意義,特別是在晶體外延生長,催化,電子學/熱力學上。對于一種給定的金屬材料,通常具有三種低指數晶面({100},{110},{111})。

與之相比,高指數晶面在理論上是無窮盡的,并且會展現豐富的表面結構和性質。但是,控制合成高指數晶面材料有非常大的挑戰性,因為高指數晶面在熱力學和動力學上都是不穩定的。

本文要點

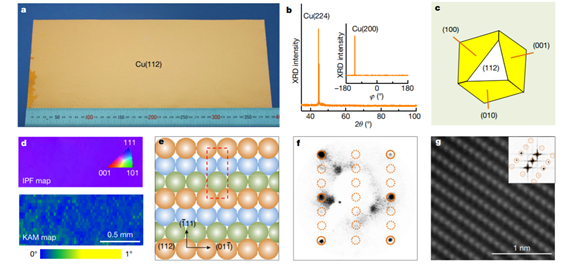

要點1. 實現了構建30×20 cm2大小的Cu單晶材料,并實現了多達30余種不同指數Cu晶面。通過事先對Cu基底進行預氧化處理,實現了在還原氣氛中煅燒,在其表面生長高指數晶面,并且通過這種方法有可能實現長達數米的高指數單晶表面。對Cu基底表面進行預氧化是關鍵性過程,氧化后的表面表面能不再是決定晶體生長的關鍵因素,反應的生長轉而為隨機過程,并且該生長過程和已生長的晶面相關(較小的晶界氧化,較大的晶界取向決定了晶體生長方向)。通過在高指數晶面上進行生長,誘導Cu晶膜的生長沿著基底或垂直于晶體的方向生長。這種生長技術同樣在其他種類的金屬生長(高指數Ni膜)中得以應用。得到的高指數晶面薄膜可能在催化、低阻抗導電(low-impedanceelectrical conduction)、散熱(heat dissipation)領域中應用。

該熱處理過程具體通過:在150~650 ℃中空氣氛圍中將Cu膜氧化處理幾個小時(在10~60 min內升溫,并保持1~4 h),隨后在1020 ℃中還原氣氛(Ar氣+50sccm H2)中煅燒Cu膜1 h。并隨后在高指數Cu晶面上進行外延生長hBN、石墨烯的實驗。通過分子動力學模擬計算方法對晶體生長進行了模擬理論分析。

Muhong Wu, etal. Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets,Nature 2020, 581, 406-410

DOI:10.1038/s41586-020-2298-5

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2298-5

5. 南科大郭紅衛團Nature: 22nt siRNA重要生物學功能

RNA是生命遺傳信息傳遞的核心載質,遺傳信息從DNA到RNA到蛋白質構成了分子生物學的中心法則。RNA的種類和形式極為多樣,新型肺炎冠狀病毒(COVID-19)就是一種RNA病毒。RNA干擾是生物免疫病毒入侵的重要機制,RNA干擾通過長度為20-24個核苷酸單位(nucleotide, nt)的小RNA來調控靶基因RNA。小RNA,包括miRNA(microRNA)和siRNA (small interfering RNA),對于動植物的生長發育和抗性至關重要。植物RNA在Dicer-like(DCL)蛋白的作用下,切割形成21-24nt長度的小RNA, 小RNA的長度決定了其發揮生物功能所采用的機制。模式植物擬南芥基因組一共編碼四個DCL蛋白(DCL1-4),其中DCL1切割后產生 21-22nt miRNA,介導靶標mRNA切割或翻譯抑制;DCL3切割后產生24nt siRNA,介導異染色質區域DNA甲基化,維持基因組穩定;DCL4 切割后產生21nt siRNA,介導靶mRNA或非編碼RNA(ncRNA)的切割。然而,關于DCL2切割后產生的22nt siRNA知之甚少,尤其植物內源產生的22nt siRNA的種類、功能及作用機制尚不清楚。

南方科技大學生物系教授郭紅衛課題組通過在特定突變體中鑒定到大量植物內源22nt siRNA,揭示了擬南芥22nt小RNA介導翻譯抑制與脅迫適應性的重要生物學功能,是植物小RNA領域的一項突破性研究成果。

本文要點

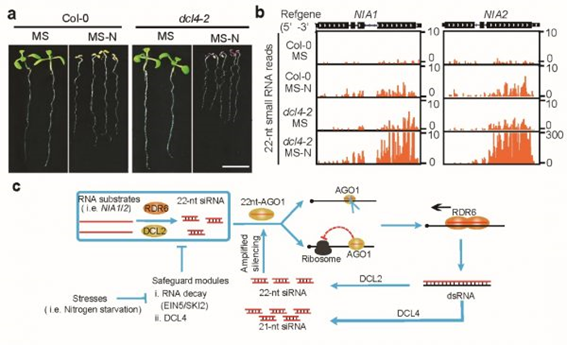

要點1. 研究人員發現當植物在缺乏氮素營養時,表現出生長發育抑制表型,并伴隨產生大量內源22nt siRNA,包括來自于NIA1和NIA2基因的22nt siRNA,且NIA1和NIA2蛋白含量和轉錄水平也顯著降低。進一步翻譯組學研究發現,缺氮條件下植物總體翻譯水平亦降低。基于以上證據,研究者提出一種植物響應缺氮脅迫的機制,即在極端缺氮條件下,植物通過降低NIA1/2轉錄和增加NIA1/2 22nt siRNA,抑制NIA1/2蛋白合成。NIA1/2負責將硝酸還原為亞硝酸,進一步被亞硝酸還原酶還原為氨根離子,作為氨基酸合成的重要原料,因此NIA1/2蛋白的缺失會減少氨的供應和氨基酸的積累,降低蛋白質翻譯效率。植物通過這種降低蛋白翻譯效率,減少極端營養缺失條件下能量消耗的方式,暫時抑制生長狀態,同時激活自身脅迫反應,保證自身生存,也可謂是一種智慧。

要點2. 研究還發現,NIA1/2的翻譯調控機制可能參與植物對其它環境脅迫的響應,例如植物脅迫激素脫落酸(Abscisicacid, ABA)和高濃度鹽處理均調控NIA1/2 22nt siRNA的產生及其蛋白水平,暗示NIA1/2可能作為植物體內關鍵的調控節點,協調和平衡植物正常生長發育和脅迫響應。總而言之,該研究不僅揭示了22nt siRNA介導的翻譯抑制,還發現了一種植物響應外界環境脅迫的新機制。

Huihui Wu, et al. Plant 22-nt siRNAs mediate translational repression andstress adaptation.Nature.2020

DOI: 10.1038/s41586-020-2231-y

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2231-y

(內容來源:南科大官網)

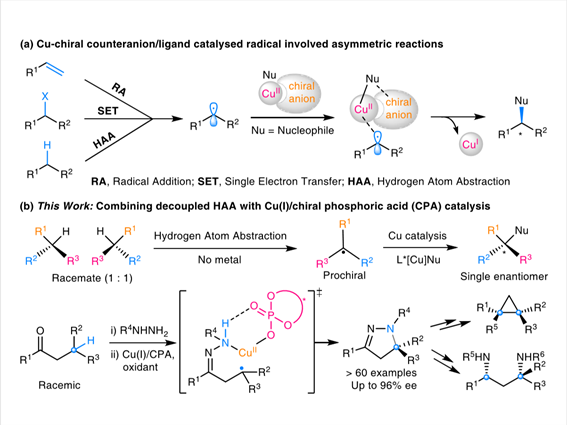

6. Nature Catalysis:消旋碳原子構建手性的開創性工作

過渡金屬催化劑在大量C(sp3)-H對映性官能團化反應中廣泛存在,但是外消旋(racemic)的三級C(sp3)-H鍵的對映化反應之前完全沒有相關報道。該種反應過程中存在的問題在于手性的保留難以實現,為了實現這個目標,南方科技大學劉心元等通過手性Cu催化劑進行摘氫反應,并對三級C(sp3)-H實現胺基化。通過這種方法和隨后的轉化反應合成了含有手性季碳中心的有機分子,該工作為設計高效手性催化劑對消旋的三級C(sp3)-H對映轉化反應提供了經驗和參考。

本文要點

要點1. 通過苯甲酮基取代的芳基分子作為反應物,對無手性的芐基位點構建手性中心。首先通過TsNHNH2和底物中的羰基反應,轉化為亞胺物種。隨后在CuCN/軸芳烴修飾的磷酸作為催化體系,PhCO3tBu、BPO、DTBP等作為活化C-H鍵的氧化劑,在室溫中進行反應。

要點2. 底物拓展結果顯示,芳基磺酸肼中芳基上甲基、甲氧基、氟、氯、溴、三氟甲基、羧酸甲酯、氰基、NO2等取代反應物中至少得到92 %的ee值,叔丁基取代的芳基磺酸肼產物的ee值稍低(86 %)。

要點3. 合理的反應機理:Cu(I)催化劑和過氧化物通過單電子轉移過程生成的高反應活性叔丁氧基自由基反應生成手性Cu(II)磷酸催化劑,隨后叔丁氧基自由基和肼上的N-H鍵反應生成N·中心自由基,并通過分子內的1,5-HAA抓氫過程生成三級碳前手性自由基物種,最后Cu(II)催化劑和生成的三級碳自由基反應構建手性C-N鍵產物分子。

要點4. 該反應中通過連續的HAA抓氫自由基過程/手性自由基官能團化,能夠兼容碳的去手性過程,因此該方法能夠應用于消旋分子構建含有手性碳的分子。這種作用可能在開發消旋碳原子的手性化催化劑上引發新型催化劑的發展。

Chang-Jiang Yang, et al. Cu-catalysed intramolecularradicalenantioconvergent tertiary β-C(sp3)–H amination of racemicketones,NatureChemistry 2020

DOI:10.1038/s41929-020-0460-y

https://www.nature.com/articles/s41929-020-0460-y

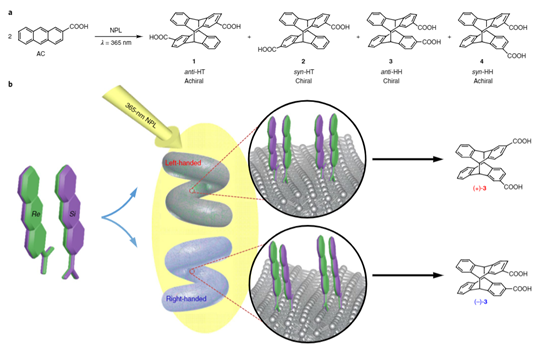

7. Nature Chemistry:手性螺旋金屬表面實現對非手性分子中引入手性結構

在沒有手性引發劑的情況中對分子構建手性結構具有較高的難度,同時是深入理解同手性(homochirality)的好方法,四川大學楊成、南方科技大學Wang Yang-Gang、香港浸會大學黃陟峰等通過控制螺旋金屬納米材料的偏手性(handedness)實現了對分子的手性調控,該過程中通過在基底上控制沉積分子的掠射角按照順時針/逆時針方向旋轉實現對吸附在表面分子的手性實現調控。對2-蒽羧酸分子對映性吸附在納米螺旋金屬上,形成反頭對頭二聚體的對映手性結構,該產物在納米螺旋金屬的手性作用中,經過光催化環加成反應會生成對應的Si-Si或者Re-Re堆疊結構:左手性/右手性的納米螺旋金屬材料生成(+)-二聚體/(-)-二聚體。密度泛函理論結果顯示,光催化環加成產物的手性是由在螺旋金屬材料上的手性堆疊過程導致的。

本文要點:

(1)在<10nm的金屬螺旋上修飾-NH2基團,隨后將2-蒽羧酸通過和-NH2之間的相互作用負載到金屬螺旋上,由于這種較小的納米手性金屬螺旋材料表面上展現增強的波浪狀手性晶格結構,展現了對吸附分子結構有選擇性(手性吸附能量有區別,導致優先手性選擇性)。此外,這個體系能夠對納米螺旋材料近表面上的光有手性選擇的吸收作用,并提供了一種通過外界條件對分子的手性結構進行調控的方法。

Xueqin Wei, et al. Enantioselective photoinduced cyclodimerization of a prochiral anthracene derivative adsorbed onhelical metal nanostructures,Nature Chem 2020

DOI:10.1038/s41557-020-0453-0

https://www.nature.com/articles/s41557-020-0453-0

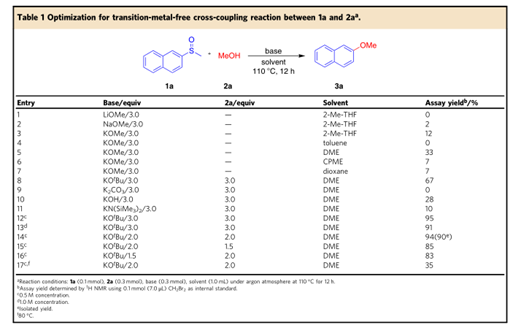

8. Nature Communications:芳基甲基亞砜與醇通過C-S鍵的親核活化實現無過渡金屬形式交叉偶聯

亞砜作為親電劑在交叉偶聯反應中的應用還有待探索。近日,南方科技大學賈鐵爭助理教授,賓夕法尼亞大學Marisa C. Kozlowski報道了一種利用芳基(雜芳基)甲基亞砜和醇制備烷基芳基(雜芳基)醚的無過渡金屬交叉偶聯策略。該策略對一系列官能團具有很好的容忍性,可用于天然產物和藥物的后期功能化。

文章要點

1)作為關鍵步驟,研究人員成功地制備了兩個藥物分子,并強調了其在藥物化學中的潛在用途。

2)密度泛函(DFT)計算研究表明,該反應是通過將醇鹽初始加到亞砜上進行的。該加合物促進了烷氧基進一步在分子內加成到芳環上,其中芳香體系上的電荷由附近的鉀陽離子穩定。然后,速率決定的碎裂以提供亞磺酸甲酯和芳基或雜芳基醚。

該研究確定了在添加的亞砜上加成親核化合物作為與芳基(雜芳基)體系成鍵的可行性,并有望與許多其他親電劑和親核劑一起使用,從而產生新的交叉偶聯工藝。

Li, G.,Nieves-Quinones, Y., Zhang, H. et al. Transition-metal-free formalcross-coupling of aryl methyl sulfoxides and alcohols via nucleophilicactivation of C-S bond. Nat Commun 11, 2890 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-16713-8

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16713-8

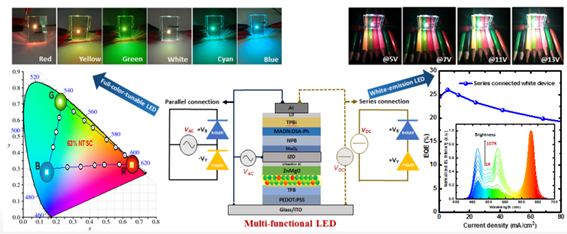

9. Nature Commun.:以一當多,單顆LED同時發射紅、綠、藍、白及任意色彩!

量子點發光二極管(QLED)因具有色純度高、可溶液加工等獨特的優點,近年來受到了產業界及學術界的廣泛關注。目前,QLED顯示屏仍未能得到產業化量產,其主要原因有:(1)藍光QLED穩定性差、壽命短;(2)紅、綠、藍發光層的圖形化技術如噴墨打印技術還不成熟。針對上述問題,南方科技大學電子與電氣工程系陳樹明副教授課題組提出采用穩定性更好、已成功得到商業化應用的藍光OLED代替藍光QLED,并采用疊層的器件結構,將OLED及QLED集成在一起,該疊層器件的發光層無需圖形化,即可發射任意色彩。

本文要點

要點1.該疊層器件的核心是引入了導電且透明的IZO作為中間電極,通過將中間IZO電極引出,該疊層器件可工作于并聯模式或串聯模式。當工作于并聯模式并被交流電源驅動時,黃色QLED會被負脈沖點亮,藍色OLED會被正脈沖點亮,因此疊層器件會交替發出黃色和藍色兩種顏色的光。通過在黃色QLED的發光層中引入紅、綠互混的量子點,黃色QLED的發光顏色會隨驅動電壓的增大而逐漸從純紅色向純綠色轉變。因此黃色QLED器件的發光顏色可以由驅動電壓的大小來控制。通過簡單的改變驅動信號的極性及幅值,該疊層LED可以交替發射紅、綠和藍三基色,其中藍色由正脈沖控制,紅色和綠色由負脈沖的幅值控制。如果正、負脈沖的切換頻率大于60 Hz,還可以將分時輸出的藍光和紅、綠光混合成任一色光;而通過調節偏壓的幅值及脈寬,可調節任一色光的亮度。

要點2. 此外,當器件工作于串聯模式,藍色OLED和黃色QLED同時工作,可以實現高效率白光發射。在直流驅動下,該白色疊層LED的外量子效率和亮度分別高達26.02%和107000 cd/m2。當器件被交流信號驅動發白光時,通過調控交流電壓信號,不僅可以精確調節白光光譜的色溫(1500~10000 K),還可以使白光的亮度任意可調(1000~50000 cd/m2)而光譜幾乎維持不變,這為解決白光光譜穩定差的問題提供了一條新的思路。

要點3. 所提出的全色可調疊層LED,只需要變化驅動條件,單顆LED即可輸出亮度可控的紅、綠、藍及任意色光。因此,單顆全色可調疊層LED,可以時分多用,以一當多,作為全彩顯示的紅、綠、藍像素,可顯著的提高全彩顯示屏的像素密度(分辨率)、開口率及亮度。另外,所提出的高效率、高亮度、色溫可控的白光疊層LED可應用于固態照明領域。

Heng Zhang,et al.Quantum-dotand organic hybrid tandem light-emitting diodes with multi-functionality offull-color-tunability and white-light-emission. Nature Communications. 2020

DOI: 10.1038/s41467-020-16659-x

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16659-x

(內容來源:南科大官網)

10. Nature Commun.: 節律性閃光通過增強突觸前可塑性挽救海馬低伽馬并保護缺血神經元

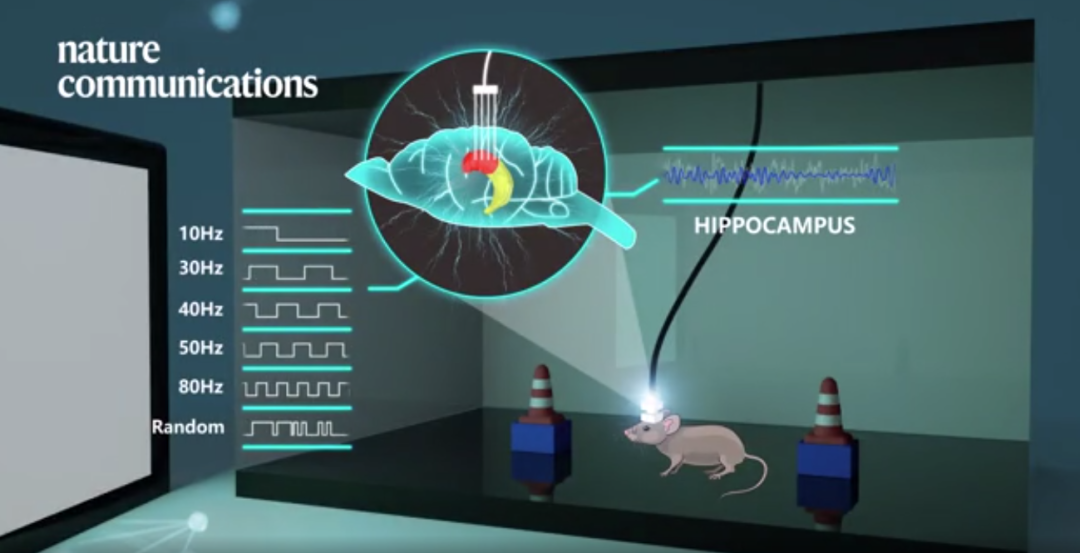

光對生物節律、心理和生理有重要的影響,可以用做治療手段,最為人熟知的是用于治療季節性抑郁。冬季嚴重缺乏光照后,人會產生類似抑郁的癥狀,其隨著日照時間的增長會漸漸消失。但是,人類目前不清楚光如何影響與認知功能相關的腦網絡結構和功能。尚不清楚缺血性腦中特定的海馬振蕩頻率缺陷與認知功能障礙之間的復雜關系。于此,南方科技大學侯圣陶團隊報道小鼠大腦海馬區CA3-CA1神經環路各頻率波段震蕩變化規律,以及小鼠腦缺血缺氧(腦卒中)對海馬區CA3-CA1神經環路各個頻率波段震蕩幅度的影響。同時,團隊利用體外低頻伽馬(30-50 Hz)LED光視覺波刺激,同步記錄清醒小鼠學習中的在體腦電活動,發現低頻伽馬LED光波可調控海馬區CA3-CA1神經環路低頻率伽馬波震蕩,有效保護腦卒中誘發的神經損傷和學習記憶障礙。

本文要點:

1)發現30-40 Hz伽馬頻率光照可以激起視覺皮層和海馬區域神經細胞組對的低頻伽馬共同波動、增加局部場電位在海馬區伽馬頻率范圍內的強度(功率),而且該局部場電位會受到Theta振蕩的同步偶聯調制。大腦視覺皮層區域處理的視覺信息可以增強海馬區域動態的突觸可塑性,比如,30-50 Hz LED光刺激同步效應可以增強海馬區CA3區域突觸前神經遞質的囊泡釋放,進而增強CA1突觸后動作電位,提高突觸鏈接強度。因此視覺皮層與海馬區神經細胞同步波動構成海馬區長時程突觸可塑性的一個觸發因素。

2)腦卒中后,CA3-CA1神經環路低頻伽馬波動受損、神經遞質釋放紊亂、突觸可塑性降低導致神經元死亡。低頻伽馬LED光刺激,增強視覺皮層和海馬區域重疊的細胞組對的低頻伽馬共同波動,提高CA3-CA1神經環路低頻伽馬波動,調控神經遞質釋放,增強突觸可塑性,進而保護神經細胞免受腦缺血缺氧帶來的損傷,提高康復速度。

Zheng, L., et al. Rhythmic light flicker rescues hippocampal low gammaand protects ischemic neurons by enhancing presynaptic plasticity. Nat Commun11, 3012 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16826-0