第一作者:董宇輝、唐曉倩

通訊作者:曾海波、張兆威

通訊單位:南京理工大學、中國農業科學院油料作物研究所

研究亮點:

1. 鈣鈦礦納米晶的水分散性能和穩定性顯著提高。

2. 納米晶在水中的分散度可達3.4mg/mL,粉末可穩定放置一年以上。

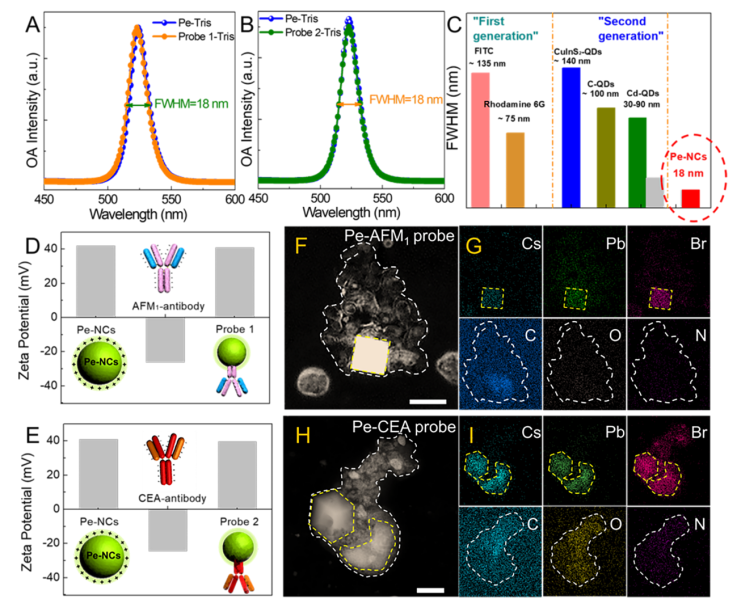

3. 鈣鈦礦基熒光探針具有極窄的半峰寬(~18 nm)。

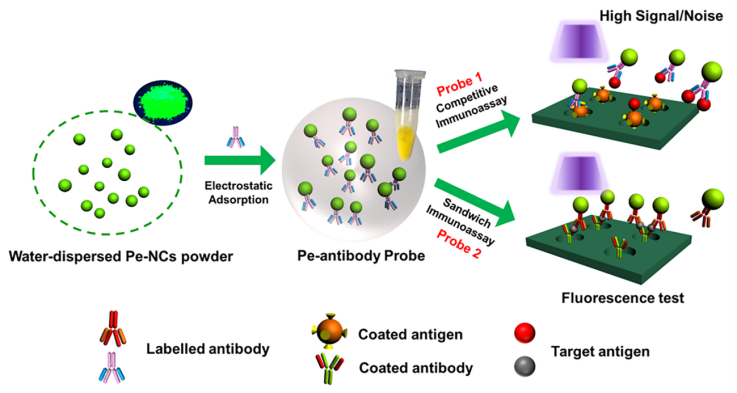

4. 構建了基于鈣鈦礦納米晶的熒光免疫檢測方法,并成功展示了競爭法和夾心法的應用實例。

多目標檢測困難重重

定量熒光免疫檢測一直是一種快速有效的檢測方法,覆蓋食品安全、臨床醫療、環境檢測等多個領域。然而,面對當前多目標檢測的應用需求,傳統的標記熒光材料,諸如熒光素、經典量子點材料,因其較寬的發光峰仍然不能滿足要求,亟需開發新型熒光標記材料。

近年來,鈣鈦礦在光電子器件中的應用引起了廣泛的關注,其優異的光學性質和高純度、高量子產率在多目標檢測中有極大潛能。可惜的是,尚未能應用于免疫檢測。如何解決它們的疏水特性,并將它們附著在抗體上以獲得探針,成為走向實際應用的發展瓶頸。

成果簡介

基于以上背景,南京理工大學曾海波教授團隊聯合中國農業科學院油料作物研究所張兆威副教授團隊,開發了具有高量子產量和窄發射的水分散鈣鈦礦納米晶體(Pe-NCs)。此外,還成功構建了以Pe-NCs為標簽的定量免疫分析方法,在食品安全和臨床領域均有應用。且該熒光探針保持了Pe-NC優異的光學性能,有望成為未來多目標檢測的候選材料。

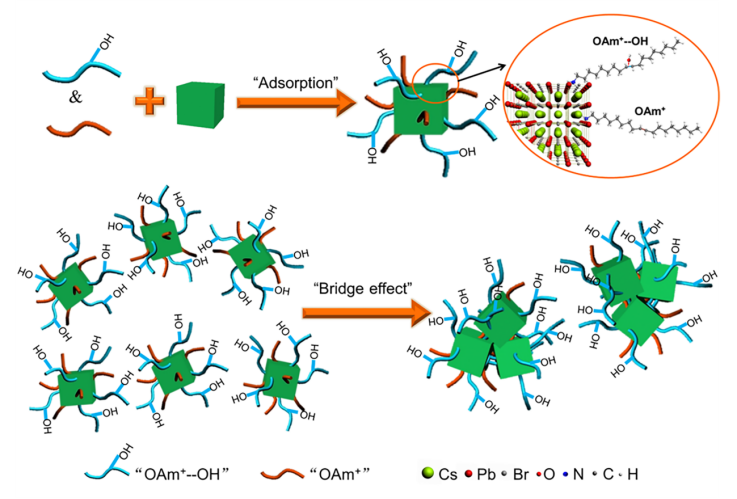

要點1:可水分散鈣鈦礦納米晶設計思路

在該工作中,作者借鑒自然界礦化的概念,充分利用了原材料與反應環境中的水分子,并借助于機械化學法中的高能量,設計了一步法制備表面功能化的鈣鈦礦納米晶。長鏈油胺對CsPbBr3單體進行吸附包裹,空氣中的水分子提供了親水特性的羥基,在潮濕的環境中發生了類似吸附-橋聯的過程,形成“水包油”的結構。有效阻礙了外界水溶液對內部鈣鈦礦的破壞,實現可水分散的鈣鈦礦納米晶。

圖1. 水分散鈣鈦礦納米晶的制備示意圖。

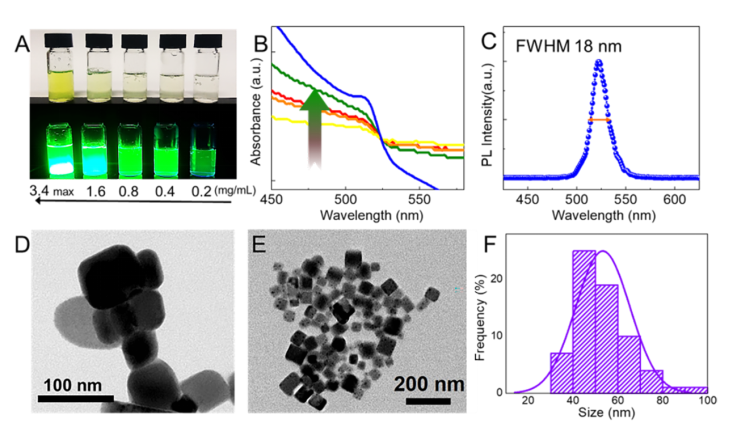

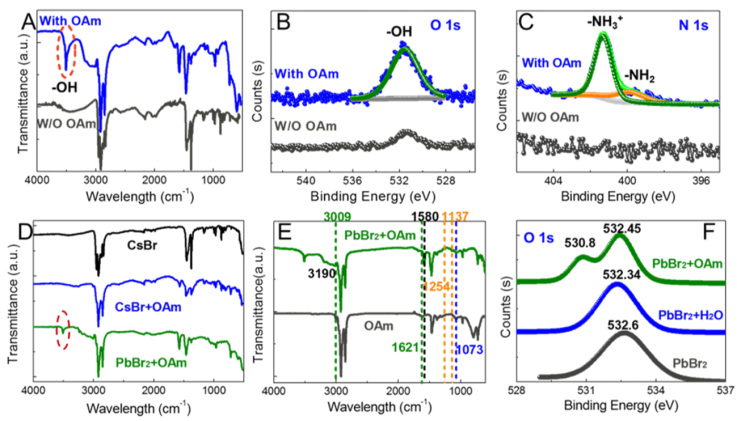

要點2:水分散鈣鈦礦納米晶表征及成因驗證

由圖2可知,依據設計思路制備的納米晶取得了成功,其水分散液澄清透明,最大濃度為3.4 mg/mL,具有較強、極窄(~18 nm)的發光峰。納米晶尺寸分布集中在45-70 nm,具有良好的結晶性。此外,粉末樣品在空氣中放置超過一年,其XRD譜圖幾乎不變,顯示出色的穩定性。

結合紅外光譜、XPS譜圖、H譜等多角度表征手段,可知CsBr在反應中吸附空氣中的水分子呈現出酸性環境,油胺被質子化后連接在CsPbBr3顆粒上,形成保護,而來源于水中的羥基則弱連接于油胺的碳碳雙鍵,在潮濕環境中,多個單體橋聯成較大的納米晶顆粒,并形成了長鏈油胺保護、羥基游離在外的水包油結構,正如示意圖1設想所示。

圖2. 水分散鈣鈦礦納米晶的形貌表征。

圖3. 鈣鈦礦納米晶的水分散原因剖析。

要點3:鈣鈦礦納米晶熒光免疫檢測方法的建立

基于可水分散的鈣鈦礦納米晶,作者構建了一種可定量的熒光免疫檢測方法(PFLISA),并針對不同尺寸被檢物成功展示了競爭法和夾心法,其測試機理如圖4所示。

圖4. 基于鈣鈦礦納米晶的熒光免疫檢測(PFLISA)機理圖。

要點4:靜電吸附構筑窄發光熒光探針

欲實現免疫檢測,關鍵在于熒光探針的成功構筑。作者基于靜電吸附原理,將表面帶正電的鈣鈦礦納米晶與帶負電的蛋白抗體相偶聯,成功實現了較為普適的探針構筑方法。通過電位變化監測、元素能譜分析以及直觀的透射電鏡,均驗證了探針的成功構筑。該探針很好地保持了鈣鈦礦納米晶的超窄、高亮的發光優勢,與已有的一、二代熒光標記材料相比具有突出優勢,檢測信號識別干擾小,為將來多目標檢測奠定了基礎。

圖5. 熒光免疫探針的構筑及表征。

要點5:建立基于鈣鈦礦納米晶的免疫檢測標準曲線

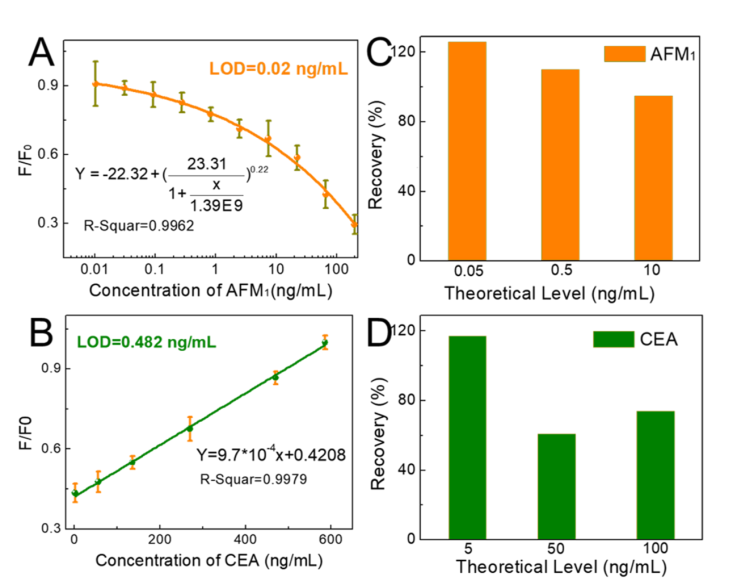

在成功構筑相應的熒光探針后,針對較小尺度的黃曲霉素AFM1和較大的癌胚抗原CEA,作者分別建立了被檢物濃度與熒光亮度變化的標準曲線,如圖6所示。其檢測限分別為0.02 ng/mL和0.482 ng/mL,且采用真實樣本得到的回收率均超過60%,可滿足基本的檢測需求,展示了鈣鈦礦納米晶在免疫分析領域的應用前景。

圖6. 針對AFM1和CEA的定量PFLISA數據。

小結

綜上所述,作者通過對鈣鈦礦的表面功能化,對其穩定性及分散性實現了大幅提升,并成功構建了基于鈣鈦礦納米晶的熒光免疫檢測方法,實現了鈣鈦礦材料在免疫分析領域的應用突破。作者相信,這種超窄發光的新型熒光標記材料——鈣鈦礦納米晶與PFLISA方法的構建,對免疫分析領域的發展具有重要的推動作用。

參考文獻:

Yuhui, Dong, et al. Perovskite nanocrystal fluorescence-linked immunosorbent assay methodology for sensitive point-of-care biologic test. Matter (2020).

DOI: 10.1016/j.matt.2020.05.004

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259023852030237X