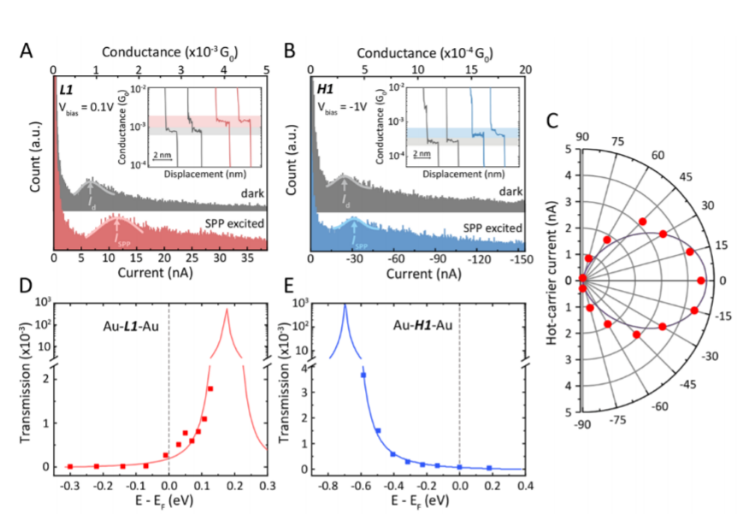

第一作者:Harsha Reddy、Kun Wang

通訊作者:Edgar Meyhofer、Vladimir M. Shalaev、Pramod Reddy

通訊單位:密歇根大學、普渡大學

研究亮點:

報道了在負載于超薄Au薄膜上的單個分子和掃描探針之間作用的單分子結(jié),并對plasmonic熱載流子的分布給出了量化的結(jié)果。

研究背景

Plasmonic納米材料中由plasmon衰減過程產(chǎn)生的熱載流子在光催化、光探測器中能夠產(chǎn)生超過能帶結(jié)構(gòu)的限制,但是目前納米材料中的熱載流子穩(wěn)態(tài)分布的實驗量化分析仍未見很好的實驗結(jié)果。

成果簡介

2020年6月4日,密歇根大學機械工程系Edgar Meyhofer、Pramod Reddy與普渡大學Vladimir M. Shalaev等報道了在負載于超薄Au薄膜材料上的單個分子和掃描探針之間作用的單分子結(jié),通過測試這種單分子結(jié)中的輸運性質(zhì),作者對plasmonic熱載流子的分布給出了量化的結(jié)果。實驗中的結(jié)果顯示,這種限域作用(Au厚度控制)的納米系統(tǒng)中Landau damping(朗道阻尼)作用是產(chǎn)生熱載流子的關(guān)鍵性物理機制。本文中發(fā)展的量化技術(shù)為研究納米光子學器件和plasmonic器件中的plasmonic熱載流子分布研究提供了有效的手段和范例。

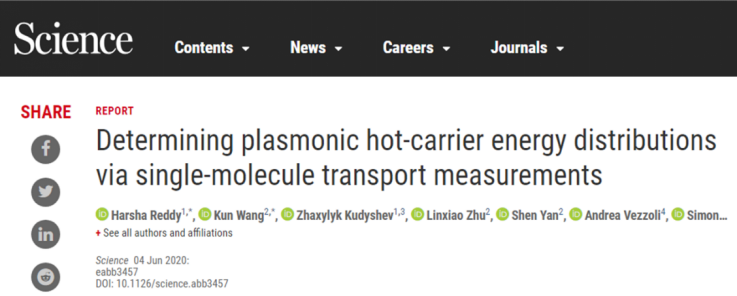

作者選取了幾種單分子作為研究對象(L1:四氰基乙烯和含有四個噻吩的分子組成的電荷轉(zhuǎn)移復合物,L2:對二氰基苯,H1:3,4-乙撐噻吩外端分別被含有甲硫基取代的噻吩取代的分子),分子外端噻吩環(huán)上通過甲硫基取代用于結(jié)合在Au表面(根據(jù)之前的相關(guān)文獻,Au-L1-Au和Au-H1-Au體系分別在LUMO和HOMO附近有比較明顯的作用)。

圖1. 熱載流子能量分布的實驗裝置與策略。

將6~13 nm厚度的Au薄膜負載在熔融石英SiO2基底上,隨后將薄膜浸漬在分子溶液中修飾單層分子膜。在Au針存在的條件中,測試該反應(yīng)體系中Au-分子-Au中產(chǎn)生的電流作用變化;通過830 nm線性極化的0.3 mW/μm2激光作用在體系中,測試不同電壓(0.3~0.3 V)中L1分子體系變化情況;在-1.5~1 V中測試H1分子體系熱載流子性能。

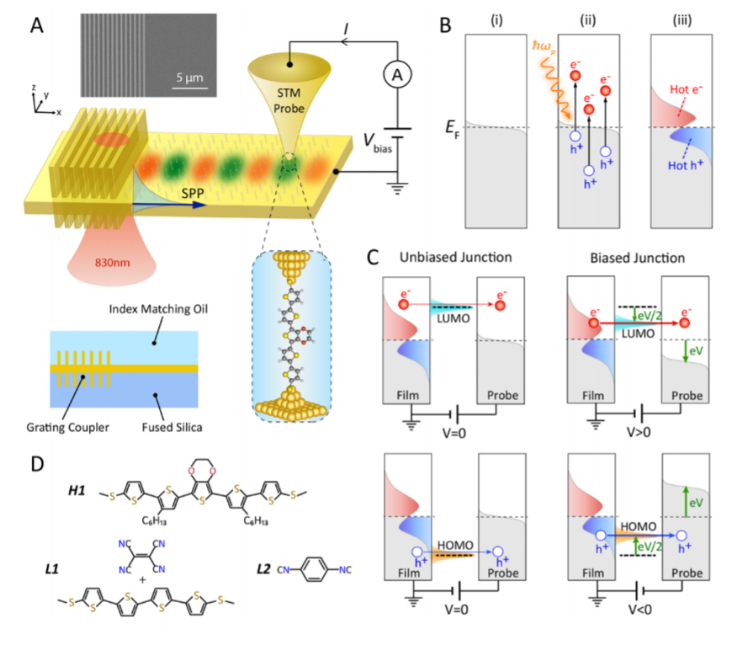

圖2. 熱載流子引起的SMJ電流變化,極化依耐性,以及L1和H1分子傳輸特性。

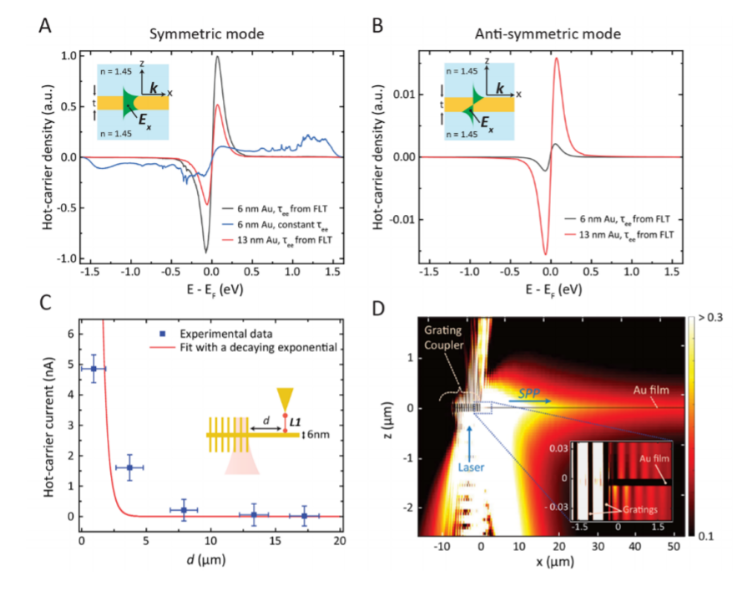

隨后在13 nm厚度的Au薄膜中進行類似測試,結(jié)果顯示由于Au薄膜厚度提高,熱載流子的濃度比6 nm厚Au薄膜體系中衰減了~40 %。此外,作者通過模擬計算發(fā)現(xiàn),熱載流子主要在Fermi能級附近產(chǎn)生。

圖3. 厚度為6 nm和13 nm的Au薄膜中載流子的能量分布。

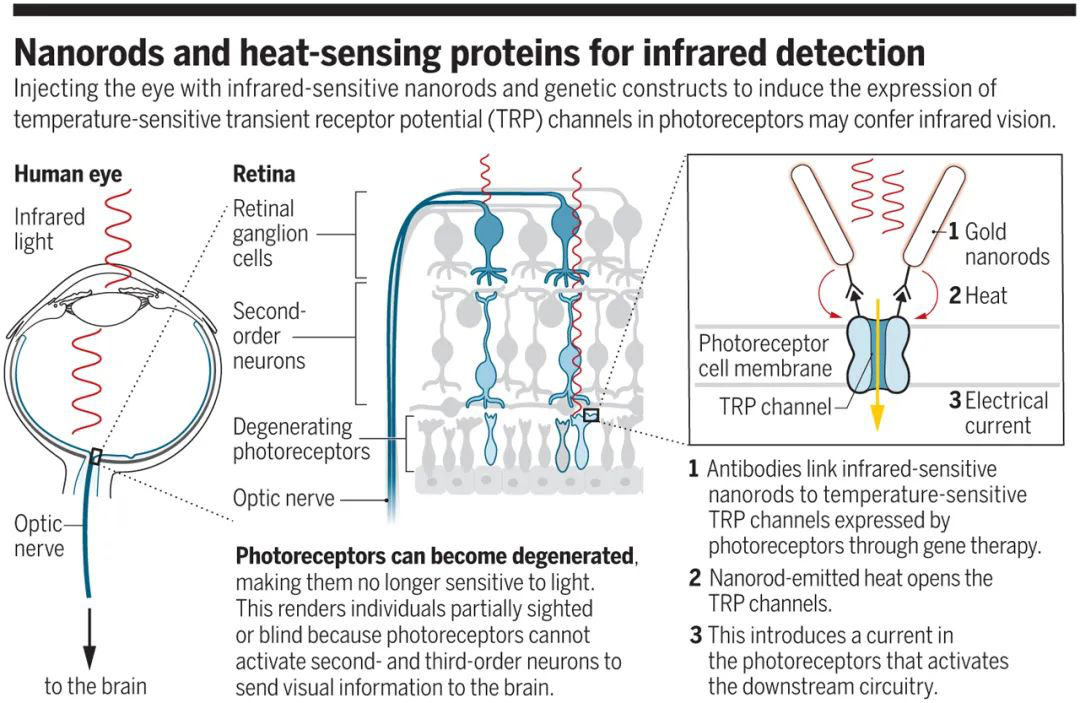

另外,就在這篇文章發(fā)表的次日(6月5日),為了開發(fā)用于視網(wǎng)膜細胞類型的更有效的NIR光檢測器(而人眼很大程度是無法檢測到的),瑞士巴塞爾眼分子與臨床研究所Botond Roska和Daniel Hillier等人在Science發(fā)表設(shè)計了一個由基因成分和金納米棒成分組成的雙重系統(tǒng)使視網(wǎng)膜對紅外光敏感,即使用工程化的納米粒子傳感器和基因療法,在具有遺傳性退行性失明的老鼠和死后的人類視網(wǎng)膜中誘發(fā)紅外光敏感性。這種方法可以通過在視網(wǎng)膜部分變性患者中誘導光敏性的同時防止飽和或過度活化來避免功能性感光細胞受損。

納米金,又要迎來新的春天?

參考文獻

1. Harsha Reddy, et al. Determining plasmonic hot-carrier energy distributions via single-molecule transport measurements, Science 2020

DOI:10.1126/science.abb3457

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/06/03/science.abb3457

2. D. Nelidova et al., Restoring light sensitivity using tunable near-infrared sensors. Science 368, 1108

DOI: 10.1126/science.aaz5887

https://science.sciencemag.org/content/368/6495/1108