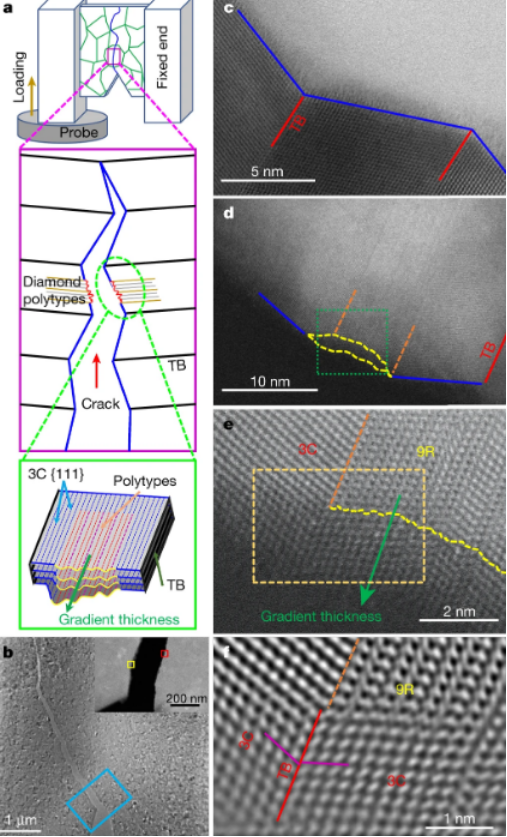

1. Nature:提高鉆石復合材料的韌性

在材料領域,硬度和韌性的不可兼得,始終是一項關鍵挑戰。近日,燕山大學田永君院士、周向鋒教授和北京航空航天大學郭林教授等人報道了一種具有優異韌性和硬度的鉆石復合材料。

本文要點:

1)這些鉆石復合材料由相干的界面金剛石多型體(不同的堆積順序)、交織的納米孿晶和互鎖的納米晶粒組成。復合材料的結構比單獨使用納米孿晶更能提高韌性,而不會犧牲硬度。單邊緣缺口梁測試的韌性是合成金剛石的五倍,甚至比鎂合金還高。

2)當發生斷裂時,裂紋通過之字形路徑沿著{111}平面傳播通過3C(立方)多型的金剛石納米孿晶。當裂紋遇到非3C型的區域時,裂紋的傳播會擴散成彎曲的裂縫,并在裂縫表面附近局部轉變為3C金剛石。這兩個過程都會耗散應變能,從而提高韌性。

Yue, Y., et al. Hierarchically structured diamond composite with exceptional toughness. Nature 582, 370–374 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2361-2

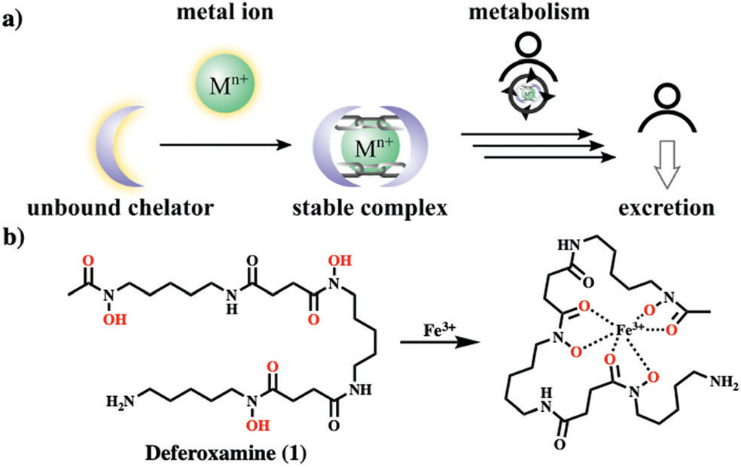

2. Chem. Soc. Rev.:過渡金屬螯合劑、前螯合劑和離子團作為小分子癌癥化療藥物

德克薩斯大學奧斯汀分校Jonathan L. Sessler教授、華東理工大學賀曉鵬副研究員和田禾院士對將過渡金屬螯合劑、前螯合劑和離子團作為小分子癌癥化療藥物的相關研究進展進行了綜述。

本文要點:

1)癌癥是全世界造成死亡的主要原因之一。雖然近年來已有一些新的治療方法被開發,但諸如化療等方法仍需被進一步改善。一般來說,目前化療存在的主要缺點包括藥物對癌細胞的選擇性差,劑量毒性較大以及無法解決耐藥性等問題。而由于化療不能徹底根除癌癥,因此往往也會導致腫瘤復發和耐藥性的產生。

2)一系列研究表明,過渡金屬螯合劑和離子載體可以選擇性地改變癌細胞中鐵、銅和鋅的濃度,進而有望可以解決這些問題。許多金屬螯合劑已經被成功地證明了其對耐藥癌細胞具有細胞毒性和靶向性,其中的一些也已被證明對癌癥干細胞有效,而癌癥干細胞正是腫瘤復發的重要原因。同時,最近的研究也致力于開發前螯合劑,這類螯合劑的活性會在腫瘤中被激活,因此可以有效提高其對抗惡性癌細胞的療效。作者在文中綜述介紹了將過渡金屬螯合劑、前螯合劑和離子載體作為癌癥化療藥物的最新進展,并對能螯合配位鐵、銅和鋅的藥劑進行了著重的介紹。

Axel Steinbrueck. et al. Transition metal chelators, pro-chelators, and ionophores as small molecule cancer chemotherapeutic agents. Chemical Society Reviews. 2020

DOI: 10.1039/c9cs00373h

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cs/c9cs00373h#!divAbstract

3. Nature Commun.:直接和間接Z方案異質結構耦合光體系用于協同CO2還原和H2O氧化

太陽能驅動的光催化二氧化碳(CO2)轉化為有價值的有機物或太陽能燃料是解決當前能源和環境問題的一種有吸引力的方法。用水而不是有機物作為電子供體,在可見光下還原CO2是光催化的最終目標。為實現這一前景,在開發高效的光催化劑方面已經投入了巨大的努力。然而,迄今為止,仍然沒有一種光催化劑體系是令人滿意的。因此開發新型光催化劑或光催化體系實現CO2的高效轉化仍是未來研究的重點。

有鑒于此,中科院大連化物所李燦院士、福州大學張子重教授,王緒緒教授,國立臺灣大學Jeffrey C. S. Wu報道了通過控制光沉積的方法構建了Cu2O-Pt/SiC/IrOx型復合材料光催化劑,然后以Nafion膜為隔膜構建了一個分離、還原和氧化半反應的人工光合作用體系。

本文要點:

1)研究人員通過在SiC表面負載光氧化單元(IrOx)和光還原單元(Cu2O-Pt)而制備出Cu2O-Pt/SiC/IrOx光催化劑。此外,研究人員還構建了一個類似于自然光合作用系統的由兩個反應室組成的空間分離的反應系統。一室負載Cu2O-Pt/SiC/IrOx光催化劑和Fe2+用于CO2還原,另一室負載Pt/WO3和Fe3+用于H2O氧化,兩室由Nafion膜隔開,允許Fe2+和Fe3+離子滲透。

2)該人工體系在可見光照射下對CO2還原為HCOOH和H2O氧化為O2表現出良好的光催化性能。甲酸和氧氣的產率幾乎符合化學計量比,分別高達896.7和440.7 μmol g-1h-1。

3)研究發現,人工體系中CO2還原和H2O氧化的高效率歸功于Cu2O-Pt/SiC/IrOx型的直接Z型電子結構和間接Z型空間分離的還原和氧化單元,其大大延長了光生電子和空穴的壽命,并防止了產物的逆向反應。

該工作為提高人工光合作用效率提供了一種有效可行的策略。

Wang, Y., Shang, X., Shen, J. et al. Direct and indirect Z-scheme heterostructure-coupled photosystem enabling cooperation of CO2 reduction and H2O oxidation. Nat Commun 11, 3043 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-16742-3

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16742-3

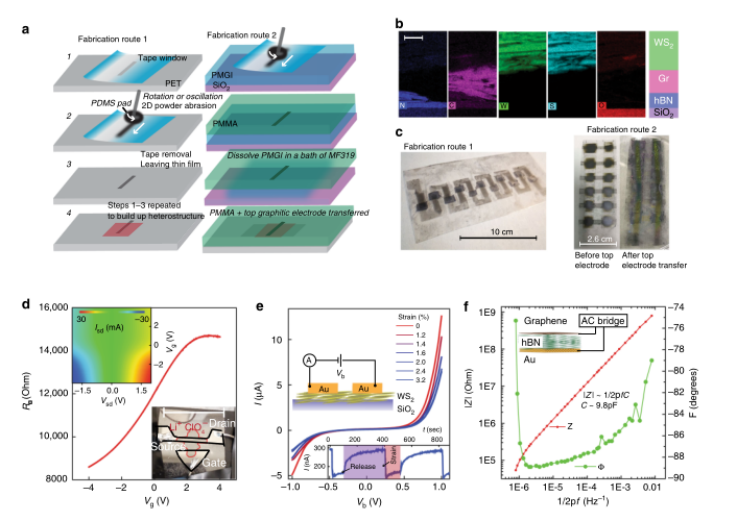

4. Nature Commun.:研磨范德華材料形成異質結構

為了充分利用范德華材料及其垂直堆積的異質結構,需要新的大規模生產路線,既要成本低,又要保持單晶的高電學和光學質量。有鑒于此,英國埃克塞特大學Freddie Withers報道了一種基于范德華納米晶薄膜的實現各種功能異質結構的方法,通過機械研磨塊狀粉末而產生納米晶薄膜。

本文要點:

1)研究發現,與通過噴墨打印納米晶體分散體制備的異質結構相比,機械研磨的異質結構的性能有了顯著的提高。

2)為了突出器件制造的簡單性、適用性和可擴展性,研究人員展示了多種具有不同功能的異質結構器件,如電阻、電容和光伏。此外,研究人員還制造了能量收集裝置,例如用于析氫反應的大面積催化活性涂層和增強多層膜中的摩擦電納米發電機的性能。

器件制造的簡單性使其成為可向上擴展的薄膜和異質結構的一條極有前途的技術路線。

Nutting, D., Felix, J.F., Tillotson, E. et al. Heterostructures formed through abraded van der Waals materials. Nat Commun 11, 3047 (2020).

DOI:10.1038/s41467-020-16717-4

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16717-4

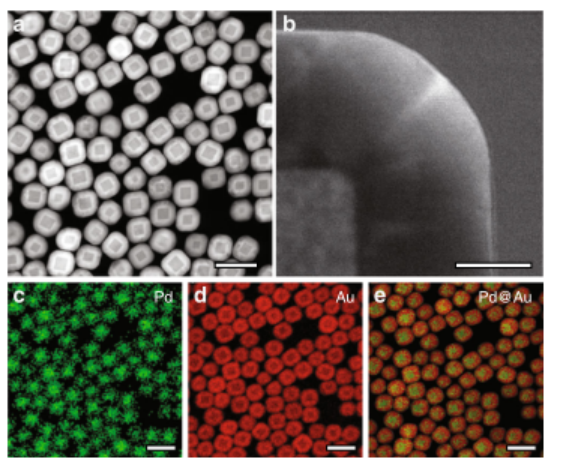

5. Nature Commun.:使用石墨烯液體電池對雙金屬核-殼納米立方體的各向異性溶解動力學進行成像

多組分納米晶體的化學設計需要對原子級的反應動力學有深刻認識。近日,蘇州大學張橋教授,美國印第安納大學伯明頓分校Xingchen Ye,德國埃爾朗根-紐倫堡大學Michael Engel報道了采用單粒子成像與原子模擬相結合來研究Pd@Au和Cu@Au核殼納米立方體進行氧化溶解的反應途徑和速率。

本文要點:

1)使用原位透射電子顯微鏡(TEM)成像對蝕刻動力學進行的定量分析表明,隨著反應的進行,溶解機理從主要是邊緣選擇性轉變為逐層去除Au原子。當兩種金屬都暴露時,由于電腐蝕保護,Au殼的溶解速度變慢。

2)研究發現,形態轉變由配位數相關的原子去除率引起的內在各向異性和石墨烯窗口引起的外在各向異性決定。

3)雙金屬核殼納米晶是研究TEM液室內部局部物理化學條件的極佳探針。此外,單顆粒TEM成像和反應軌跡的原子模擬可以為未來成分和結構復雜的納米晶體的設計策略提供依據。

Chen, L., Leonardi, A., Chen, J. et al. Imaging the kinetics of anisotropic dissolution of bimetallic core–shell nanocubes using graphene liquid cells. Nat Commun 11, 3041 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-16645-3

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16645-3

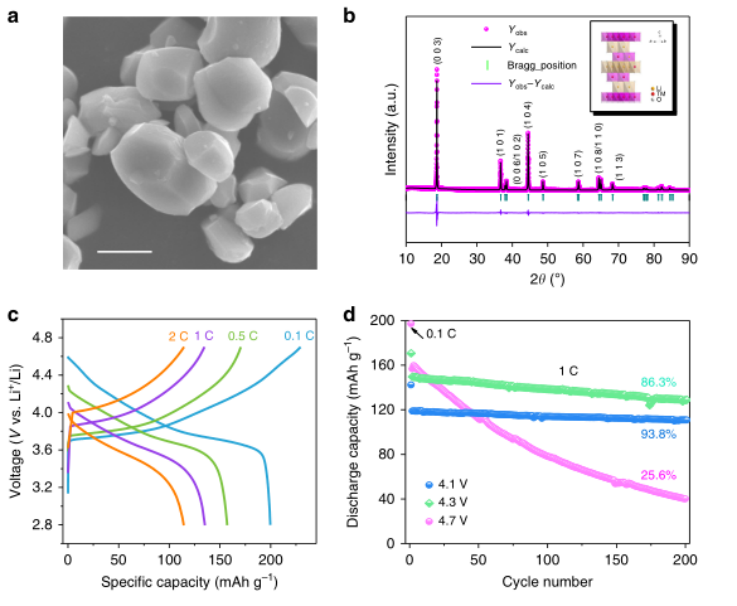

6. Nature Commun.:表面調節使單晶鋰離子正極在高壓下具有高穩定性

由于單晶鋰離子電池正極材料可以提供比多晶正極材料更大的容量保持率,因此引起了人們廣泛的關注。然而,這些單晶材料在高壓循環后,表現出嚴重的結構不穩定性和容量衰減。因此,揭示表面結構變化如何導致循環時性能下降具有重要意義。

有鑒于此,哈工大王家鈞教授,阿貢國家實驗室陸俊教授,中科院物理所蘇東研究員報道了利用Operando X射線能譜成像和納米層析成像研究了表面結構、內部應變和容量損耗之間的關系。

本文要點:

1)由于具有超過220 mAh g-1的高比容量,研究人員選擇富鎳單晶LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM622)作為模型電極。

2)為了使結構/形態變化與循環能力相關聯,研究人員在單晶水平上觀察長期循環過程中的中尺度相分布。

3)綜合測試的結果表明,表面物理特征(例如,循環過程中從均質到異質的相變)會誘發顆粒裂紋的形成,并在單晶的結構穩定性中起主導作用。此外,研究發現表面調節方法可以減輕單晶NCM中這種不良的相變并顯著增強循環性能。

經過改進的工藝有效地調節了單晶正極的性能衰減問題,并為改進大容量電池材料的設計提供了新見解。

Zhang, F., Lou, S., Li, S. et al. Surface regulation enables high stability of single-crystal lithium-ion cathodes at high voltage. Nat Commun 11, 3050 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-16824-2

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16824-2

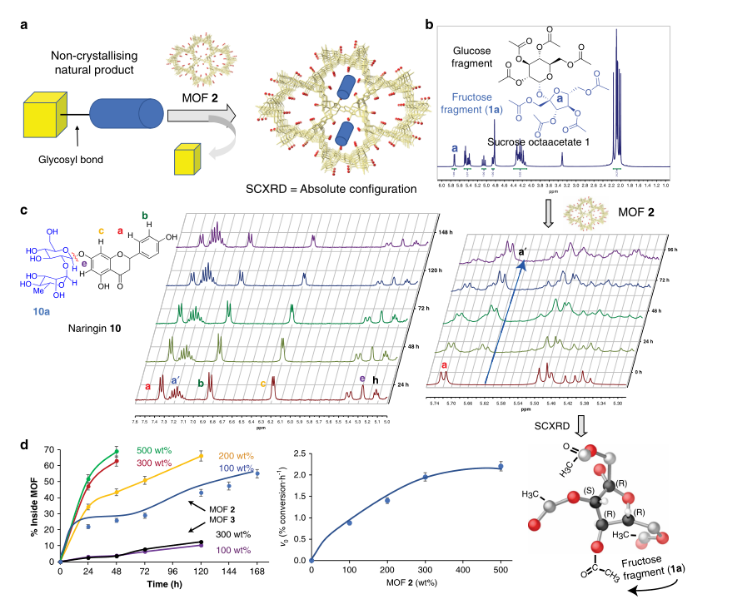

7. Nature Commun.:通過金屬有機骨架對天然產物的類水解酶催化和結構拆分

非結晶天然產物的精準化學結構仍然是自然科學研究面臨的主要挑戰之一。盡管科學家在全合成方面取得了巨大研究進展,但是對具有非常敏感化學功能的多種天然產物的絕對結構測定仍充滿巨大困難。

有鑒于此,西班牙瓦倫西亞大學Jesús Ferrando-Soria,Emilio Pardo,意大利卡拉布里亞大學Donatella Armentano報道了衍生自天然氨基酸Lserine的高度強固結晶MOF,通過甲醇基團密集修飾其微孔,使其能夠容納較大的天然產物,并且在一次操作中即可完成縮酮去保護和對已知和未知的絕對構型黃酮和糖的結構測定。

本文要點:

1)研究人員選擇性地將未手性的片段結合到MOF中后,通過SCXRD解析出固體結構,從而給出了所吸附的有機片段的絕對構型,進而得到了天然產物的絕對構型。

Mon, M., Bruno, R., Sanz-Navarro, S. et al. Hydrolase–like catalysis and structural resolution of natural products by a metal–organic framework. Nat Commun 11, 3080 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-16699-3

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16699-3

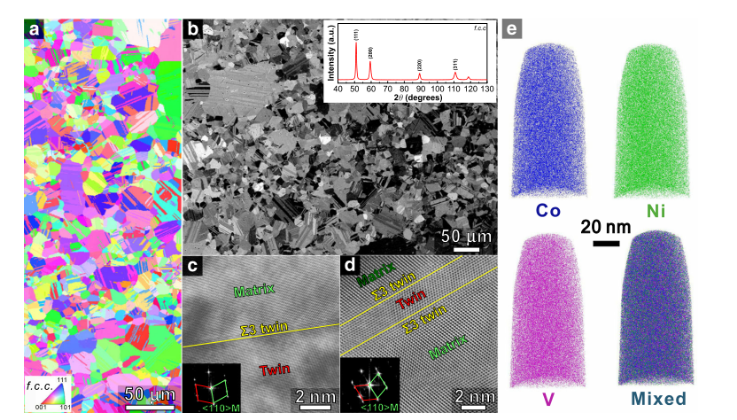

8. Nature Commun.:堅固且易延展的中熵合金可抗氫脆和耐腐蝕

盡管具有高耐腐蝕性和抗氫脆性的強韌材料比較罕見,但對于實現安全關鍵的能源基礎設施、氫基工業和運輸解決方案具有重要意義。有鑒于此,北京科技大學李曉剛教授,德國馬克斯·普朗克鋼鐵研究所Zhiming Li,Dierk Raabe報道了具有面心立方結構的堅固且易延展的CoNiV中熵合金來實現材料的高耐腐蝕性和抗氫脆性。

本文要點:

1)實驗結果表明,具有等原子的CoNiVMEA,在氫的沖擊下保持了良好的力學性能,即材料在300 K和10-4 s-1的應變速率下沒有發生明顯的氫脆。同時,在酸性環境中具有良好的耐蝕性。

2)研究發現,這種可平衡強度、延展性、腐蝕性和氫脆四種性能協同主要通過四個效應實現:合金的固溶體硬化了單面心立方(f.c.c.)相結構,沒有任何相析出。使其具有(1)低的氫擴散系數和(2)沒有產生局部電化學電位梯度。(3)在低應變速率拉伸試驗中,塊體合金基體中的溶質氫導致形變孿晶的形成,從而阻礙了裂紋的擴展。(4)在硫酸溶液中,合金表面形成低濃度的點缺陷(即金屬、氧空位和金屬間隙)和低含量的Co、Ni氫氧化物的氧化物阻擋層,有效地阻擋了氧的遷移,從而提高了耐蝕性。此外,表面氧化膜還可以通過降低表面吸氫率來進一步降低氫脆。

Luo, H., Sohn, S.S., Lu, W. et al. A strong and ductile medium-entropy alloy resists hydrogen embrittlement and corrosion. Nat Commun 11, 3081 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-16791-8

https://doi.org/10.1038/s41467-020-16791-8

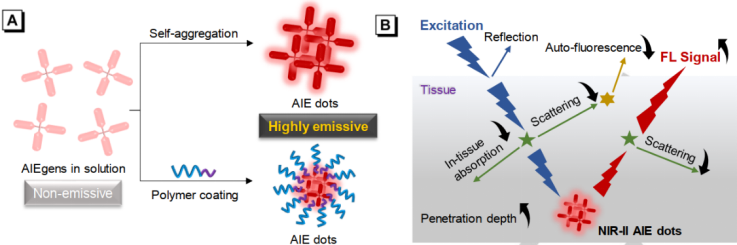

9. Angew綜述:近紅外II區 AIE分子及其生物醫學應用

香港科技大學唐本忠院士和深圳大學王東副教授對開發近紅外II區 AIE分子及其在生物醫學領域的應用研究進行了綜述展望。

本文要點:

1)聚集誘導發光分子 (AIEgens)及其在近紅外二區(NIR-II)的熒光成像應用是一個新興的研究領域。NIR-II AIEgens可以有效克服光穿透深度不足和熒光效率低等瓶頸,因此可以提供更高精度的高性能成像結果。目前已有的一些NIR-II AIEgens可以實現熒光-光聲雙模態成像以及熒光成像指導的光熱治療,不僅可以提高診斷的準確性,而且也有望實現臨床轉化。

2)作者在文章中從分子設計策略和生物應用等方面綜述了近年來國內外開發NIR-II AIEgens的研究進展,并對這一領域目前面臨的挑戰和發展前景進行了討論和展望。

Wenhan Xu. et al. NIR-II AIEgens: A Win-Win Integration towards Bioapplications. Angewandte Chemie International Edition. 2020

DOI: 10.1002/anie.202005899

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202005899

10. Angew:冷壁化學氣相沉積方法用于石墨烯的超凈生長

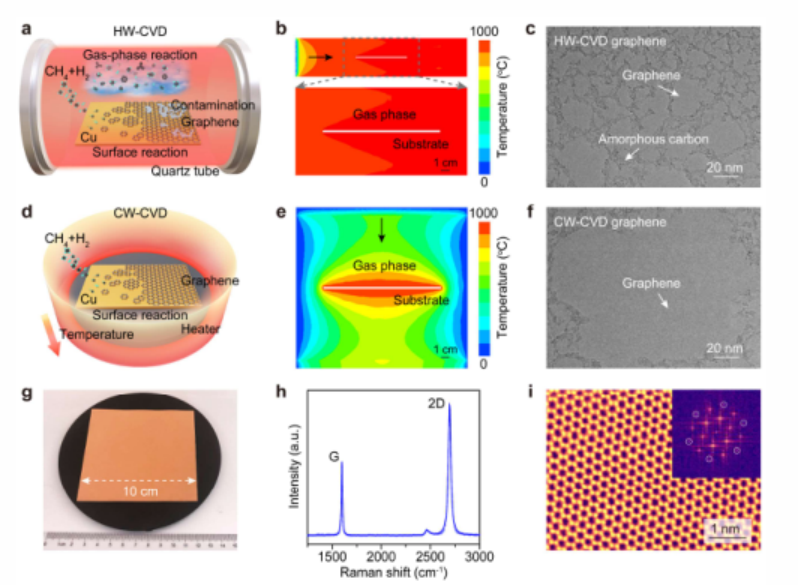

化學氣相沉積(CVD)以其良好的可控性和均勻性成為工業化生產石墨烯薄膜的一種極具吸引力的方法。然而,在傳統的熱壁CVD系統中,CVD制備的石墨烯薄膜在高溫生長過程中由于氣相反應而受到表面污染,污染物主要是無定形碳。有鑒于此,北京大學彭海琳教授,劉忠范院士,曼徹斯特大學李林教授報道了冷壁CVD系統能夠抑制氣相反應,實現了石墨烯薄膜的可控超潔凈生長。

本文要點:

1)實驗結果表明,冷壁CVD(CW-CVD)具有獨特的熱分布,是大面積生長超清潔石墨烯薄膜的理想系統,同時氣相溫度明顯降低,顯著抑制了氣相反應。

2)所制備的超清潔石墨烯薄膜具有良好的光學和電學性能,是一種理想的透明電極和外延生長襯底材料。

本研究成果為高質量石墨烯薄膜的工業化生產提供了一種新的途徑,對未來石墨烯CVD生長的研究具有指導意義。

Kaicheng Jia, et al, Superclean growth of graphene using cold-wall chemical vapor deposition approach, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

10.1002/anie.202005406

https://doi.org/10.1002/anie.202005406

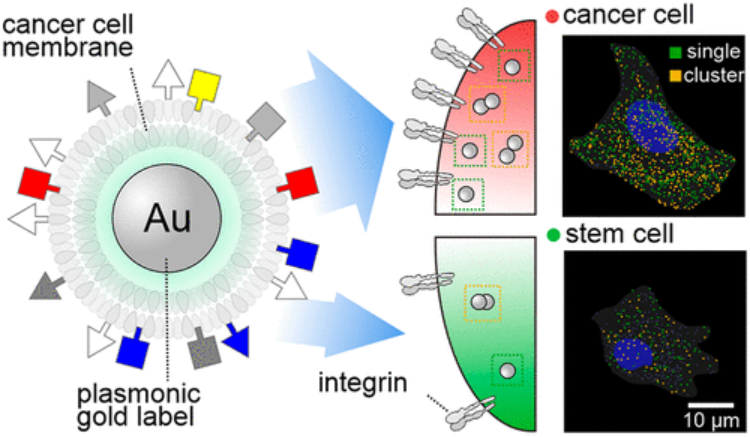

11. Nano Letters:細胞膜偽裝納米顆粒用于細胞類型特異性靶向遞送的等離激元成像

由于細胞膜偽裝納米顆粒(CMC-NPs)具有高生物相容性和細胞類型特異性腫瘤靶向性,因此越來越多地被用于開發各種治療手段。然而,CMC-NPs用于同型靶向的分子機制仍然難以捉摸。在此,上海師范大學陳楠、上海交通大學樊春海等人開發了一種用癌細胞膜包裹金納米粒子(AuNPs)的等離激元成像方法,并在單細胞水平上對CMC-NPs與活細胞之間的相互作用進行等離激元成像。

本文要點:

1)對CMC-NPs在不同聚集狀態下的定量分析表明,CMC-NPs上細胞膜的存在使同型細胞的遞送增加了7倍,細胞內聚集過程增加了近2個數量級。

2)重要的是,研究發現整合素αvβ3(一種在腫瘤細胞中大量表達的細胞表面受體),對于CMC-NPs的選擇性細胞識別至關重要。

綜上所述,本研究中建立的用于探測納米粒子與細胞相互作用的單細胞等離激元成像平臺,為CMC-NPs的治療應用提供了新思路。

Xiaodong Xi, et al. Unraveling Cell-Type-Specific Targeted Delivery of Membrane-Camouflaged Nanoparticles with Plasmonic Imaging. Nano Lett., 2020.

DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01503

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c01503

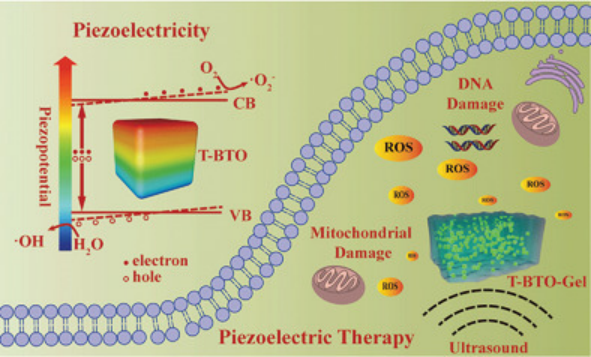

12. AM:超聲觸發和BaTiO3介導壓電催化腫瘤治療

超聲治療具有無創性、能量衰減小、組織穿透能力強等特點,在臨床疾病的診斷和治療中正發揮著越來越重要的作用。在此,中國科學院上海硅酸鹽研究所施劍林、陳雨等人利用超聲作為微觀壓力源,在壓電四方BaTiO3(T-BTO)的催化介導下產生活性氧(ROS),用于壓電催化腫瘤治療。

本文要點:

1)在超聲振動作用下,電子和空穴是不成對的,它們被壓電隔開,形成一個強大的內置電場,隨后在原位催化產生有毒的羥基(·OH)和超氧自由基(·O2?)等ROS,從而達到腫瘤清除的目的。

2)與典型的聲致發光激活的聲動力學療法相比,這種方法顯示出更加吸引人的優勢,例如更穩定的增敏劑和氧化還原反應結果的動態控制。此外,根據有限元建模模擬,內置電場能夠調節能帶排列,使有毒活性氧的產生更具能量優勢。

3)詳細的體外細胞水平評估和體內腫瘤異種移植評估都表明,可注射的T-BTO納米顆粒植入的熱敏水凝膠將顯著誘導超聲輻射觸發的細胞毒性和壓電催化腫瘤清除,同時在體內具有高治療生物安全性。

Piao Zhu, et al. Piezocatalytic Tumor Therapy by Ultrasound‐Triggered and BaTiO3‐Mediated Piezoelectricity. Adv. Mater., 2020.

DOI: 10.1002/adma.202001976

https://doi.org/10.1002/adma.202001976