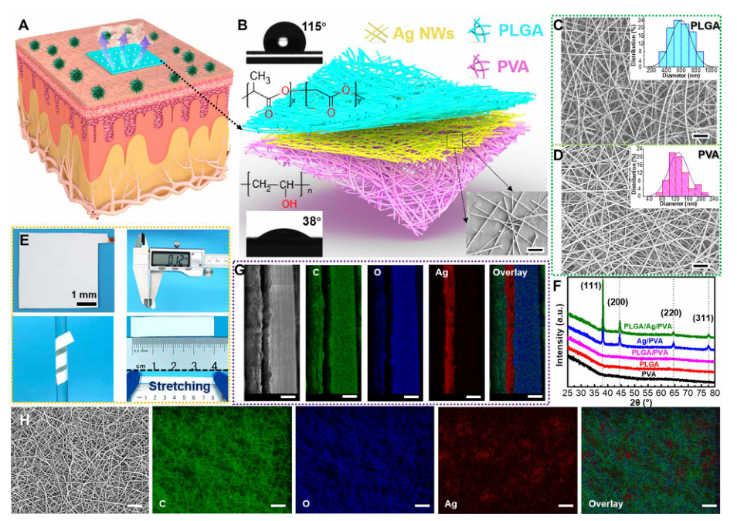

1. Science Advances:一種基于全納米纖維摩擦電納米發電機的透氣、可生物降解、抗菌、自供電的電子皮膚

通過電子皮膚模仿人類感知的綜合功能,對于人機交互和人工智能的發展具有重要意義。一些具有高靈敏度、高穩定性的電子皮膚已被開發出來,但其舒適性、環境友好性和抗菌活性卻鮮有人關注。近日,中科院北京納米能源與系統研究所王杰研究員,王中林院士報道了在全納米纖維TENGs的基礎上設計了一種靈活,可拉伸,透氣,可生物降解和抗菌的電子皮膚,以有效地收集機械能并監測全身生理信號。通過將銀納米線(Ag NW)夾在聚乳酸-乙醇酸(PLGA)和聚乙烯醇(PVA)之間制成而成。1)基于TENG的全納米纖維電子皮膚,具有多層交織的納米纖維網絡和無數個三維三維納米孔隙,為接觸帶電和壓力傳感提供了高比表面積,并為熱濕轉移提供了多個纖維間毛細管通道。2)該電子皮膚對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌具有顯著的抗菌活性,可以有效抑制細菌生長并預防細菌感染。此外,通過選擇和搭配可降解的PLGA和PVA,電子皮膚可以調節其使用壽命,從數小時到數周不等。3)該電子皮膚可以實現對全身生理信號和關節運動的實時自監測。該研究工作通過整合透氣性、生物降解性和抗菌活性,開發了一種舒適、安全、無污染的電子皮膚,具有能量收集和高度敏感的能力,有助于推動電子皮膚在人機界面和人工智能中更實用、更環保的應用。

Xiao Peng, et al, A breathable, biodegradable, antibacterial, and self-powered electronic skin based on all-nanofiber triboelectric nanogenerators, Sci. Adv. 2020DOI:10.1126 / sciadv.aba9624http://advances.sciencemag.org/content/6/26/eaba9624

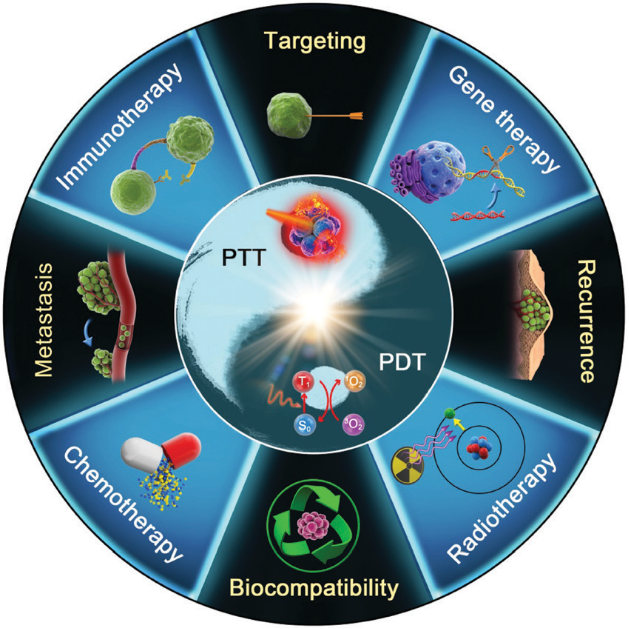

2. Chem. Soc. Rev.:基于光學治療的聯合策略以用于癌癥納米醫學

深圳大學張晗教授和高麗大學Jong Seung Kim教授對基于光學治療的聯合治療策略及其在癌癥納米醫學領域中的應用進行了綜述介紹。1)基于先進的激光和光學器件的光學技術對現代醫學也產生了深遠的影響。在癌癥納米醫學領域,光熱治療和光動力治療等也已成為重要的癌癥治療策略。然而,單模態的光學治療往往不能完全地治療腫瘤,這也會導致腫瘤的復發和轉移,因此,迫切需要開發聯合治療的策略以實現更為高效的癌癥治療。2)作者在文章中對光在癌癥治療中的作用以及光學治療所面臨的挑戰進行了討論,并對其與其他治療方法的結合,例如化療,免疫治療,基因治療和放射治療等相關研究和未來的發展方向進行了討論,旨在強調光在癌癥治療中的重要性,并就聯合策略的發展進行了展望。

Zhongjian Xie. et al. Emerging combination strategies with phototherapy in cancer nanomedicine. Chemical Society Reviews. 2020https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cs/d0cs00215a#!divAbstract

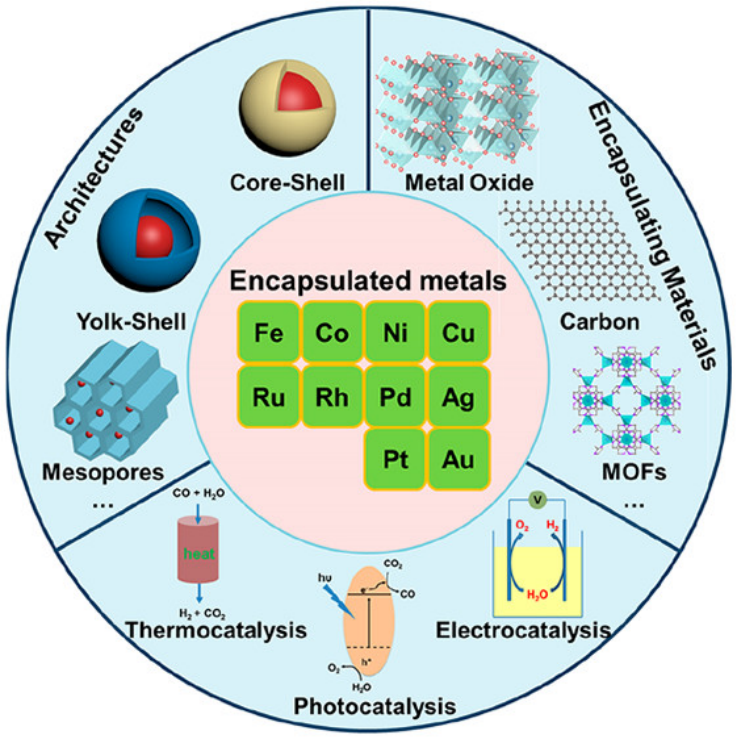

3. Chem. Rev.綜述:包覆金屬納米粒子在催化中的應用

金屬納米顆粒在非均相催化中引起了極大的關注。然而由于其高表面能,在催化過程中很容易因遷移-聚結而失活。隨著納米科學技術的飛速發展,將金屬納米顆粒包裹在納米殼或納米孔中成為克服金屬納米顆粒穩定性問題的最有前途的策略之一。此外,利用金屬納米粒子與包埋材料之間的協同作用以及包埋材料的分子篩分性能,可以同時提高催化活性和選擇性。近日,加州大學河濱分校殷亞東教授綜述了近年來包覆金屬納米粒子的合成及其催化性能的最新進展。1)作者首先介紹了目前發展起來的具有不同結構的金屬納米粒子的合成策略,包括無機氧化物和碳的納米殼層、多孔材料(沸石、金屬?有機骨架和共價有機骨架)和有機膠囊(樹枝狀大分子和有機籠子)。2)作者總結了包覆金屬納米顆粒的優點,如增強穩定性和可回收性、改善選擇性、強金屬?載體相互作用以及串聯催化等,并總結了包覆金屬納米顆粒在熱催化、光催化和電催化中的一些典型應用。3)作者最后指出了包覆金屬納米顆粒仍面臨的挑戰,并對該領域的未來發展提出了個人觀點。

Chuanbo Gao, et al, Encapsulated Metal Nanoparticles for Catalysis, Chem. Rev., 2020DOI:10.1021/acs.chemrev.0c00237https://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00237

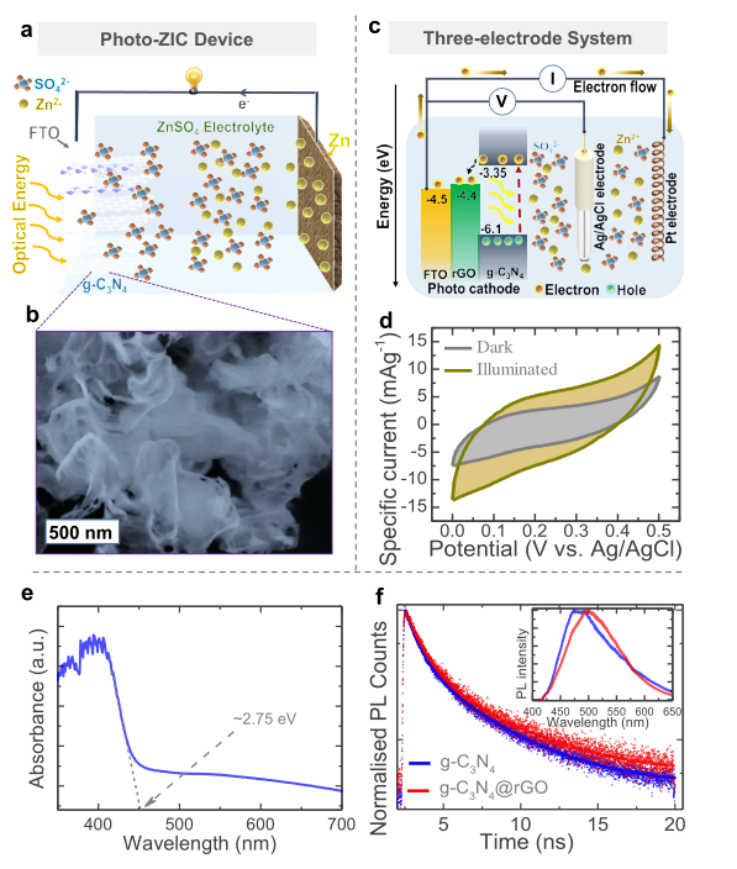

4. Nano Letters:二維石墨氮化碳光充電鋅離子電容器

離網儲能設備對于物聯網和智能城市無處不在的傳感器系統等分布式應用正變得越來越重要。迄今為止,通過將能量存儲設備(例如電池或電容器)與能量收集器(例如太陽能電池)相結合已經實現這一目標。然而,這種方法難免固有地增加了設備占地面積,并且能量收集器的輸出電壓通常與能量存儲設備所要求的電壓不匹配。有鑒于此,劍橋大學Buddha Deka Boruah,Michael De Volder首次報道了一種可光充電的鋅離子電容器,即使用二維石墨氮化碳(g-C3N4)光電陰極的可光充電ZIC(Photo-ZIC),其中將石墨碳氮化物同時用作電容器電極和集光材料,用于同時收集太陽能和儲存電荷,而無需使用任何外部光伏器件。1)研究發現,Photo-ZIC允許光直接為其充電,并且可以在連續的光供電模式下工作。2)實驗結果表明,ZIC的光充電比電容高達11377 mFg-1,光充電電壓響應為~850 mV,并在1000次循環中保持約90%的容量。3)由于與使用光伏和儲能系統相結合的替代解決方案相比,該設備架構簡單,因此有望用于為超低功耗緊湊型離網設備供電,例如在物聯網應用中。Buddha Deka Boruah, et al, Photo-Rechargeable Zinc-Ion Capacitor using 2D Graphitic Carbon Nitride, Nano Lett., 2020DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01958 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c01958

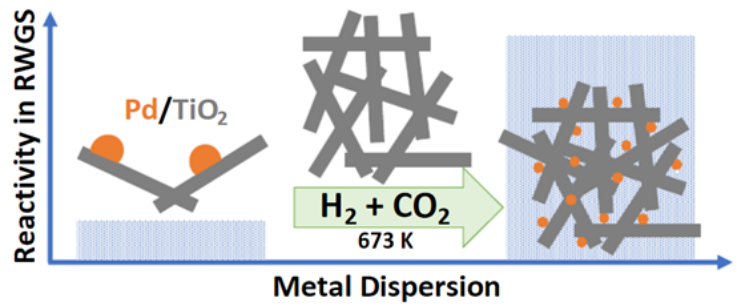

5. Angew:反水煤氣變換反應中Pd在TiO2上的原位分散:原子分散Pd的形成

將單原子催化劑(SACs)的應用范圍擴展到高溫加氫要求材料在熱力學上優先形成孤立的金屬原子而不是團簇。近日,美國西北太平洋國家實驗室Janos Szanyi等研究發現,在400°C的反水煤氣變換(rWGS)反應過程中,Pd可以形成孤立原子分散到TiO2上。1)為了形成原子級分散Pd,在進行400°C的反水煤氣變換(rWGS)反應過程前需將預催化劑(0.1 wt% Pd/TiO2)與十倍量的TiO2物理混合。2)在92小時內rWGS活性的持續增加,這表明了Pd的原位分散,同時作者也進行了動力學分析,紅外光譜,掃描透射電子顯微鏡和X射線吸收光譜的表征。3)Pd在高溫rWGS條件下的熱力學穩定性與Pd-Ti配位(焓穩定)有關。除此之外,穩態同位素瞬態動力學分析表明,催化WGS反應所需的氧化物負載的原子數上限為2。該工作報道的貴金屬SACs合成方法可以普遍應用,并為研究異質活化氫對不飽和官能團的反應性提供了平臺。

Nicholas C. Nelson, et al. In Situ Dispersion of Pd on TiO2 During Reverse Water‐Gas Shift Reaction: Formation of Atomically Dispersed Pd. Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI: 10.1002/anie.202007576https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202007576

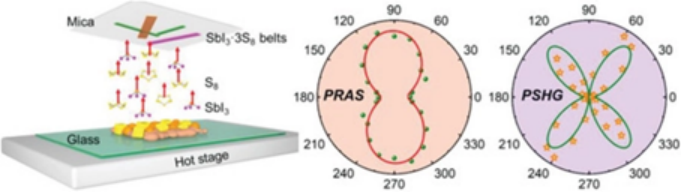

6. AM:具有強的面內各向異性的二維無機雙分子晶體用于二階非線性光學

由兩個不同的無機分子組成的二維(2D)無機雙分子晶體由于各個組分的協同作用,有望形成新穎的物理和化學性質。然而,由于非典型的層狀結構和復雜的分子間相互作用導致制備上的困難,二維無機雙分子晶體仍未開發。近日,華中科技大學Tianyou Zhai,Huiqiao Li等報道了通過一種簡便的垂直微間距升華策略,合成了2D無機雙分子晶體SbI3·3S8納米帶。1)微間距使升華的分子限制在狹窄的空間內,并確保穩定的生長條件,這在減小SbI3·3S8的厚度和增強最終產品的可控制性方面起著關鍵作用。此外,SbI3四面體與冠狀S8之間的電荷轉移相互作用有效地改善了SbI3·3S8納米帶的熱穩定性。2)研究發現,合成的SbI3·3S8納米帶在聲子振動和分子內振動方面表現出很強的面內各向異性,顯示出各向異性的光吸收,并具有3.9的高二向色比。3)此外,作者還發現SbI3·3S8納米帶的二次諧波產生強度高度依賴于激發波長和晶體學取向。該工作的報道對二維無機雙分子晶體的生長具有重要的借鑒意義,并激發了雙分子光電器件潛在應用的研究。Xin Feng, et al. 2D Inorganic Bimolecular Crystals with Strong In‐Plane Anisotropy for Second‐Order Nonlinear Optics. Adv. Mater., 2020DOI: 10.1002/adma.202003146https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202003146

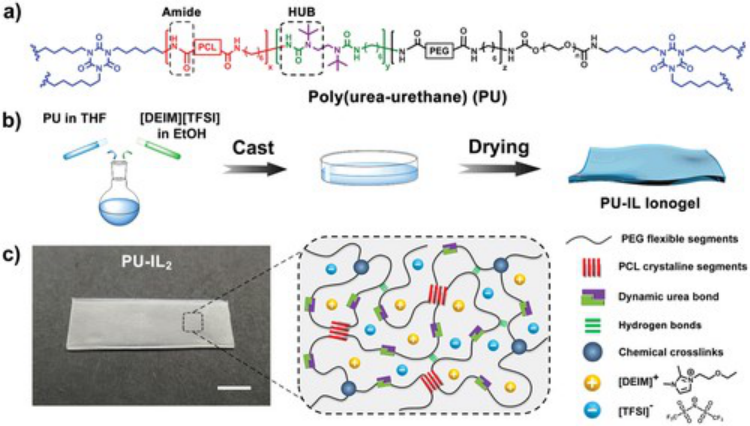

7. AM:機械強度高、彈性好、可修復的離子凝膠,適用于高度敏感、超耐用的離子皮膚

由于傳感器在實際應用中會遭受不可避免的疲勞和物理損傷,制造高耐久性的仿皮膚傳感器仍然具有挑戰性。有鑒于此,吉林大學的Junqi Sun等研究人員,通過將離子液體(ILs)浸漬到機械堅固的聚(脲-氨基甲酸乙酯)(PU)網絡中,制造出具有優異的可愈合性和高靈敏度的超耐久離子皮膚(I‐skins)。1)聚氨酯網絡由結晶聚(ε-己內酯)和柔性聚(乙二醇)組成,它們通過受阻脲鍵和氫鍵動態交聯。2)這種設計賦予所得離子凝膠高的機械強度、良好的彈性、類似于天然皮膚的楊氏模量和優異的可愈合性。3)基于離子凝膠的皮膚對各種應變(0.1-300%)和壓力(0.1-20 kPa)表現出高靈敏度。重要的是,在10 000次不間斷的應變循環中,I-skins顯示出高度可再現的電響應。4)露天存放200天的I-skin的傳感性能與新制備的I-skin幾乎相同。5)破裂的I-skin可以通過在65℃下加熱而輕松愈合,從而恢復其原始的超耐用傳感性能。I-skin的長期耐用性歸功于ILs的非揮發性、優異的可修復性和精心設計的機械性能。

Tianqi Li, et al. Mechanically Robust, Elastic, and Healable Ionogels for Highly Sensitive Ultra‐Durable Ionic Skins. Advanced Materials, 2020.DOI:10.1002/adma.202002706https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202002706

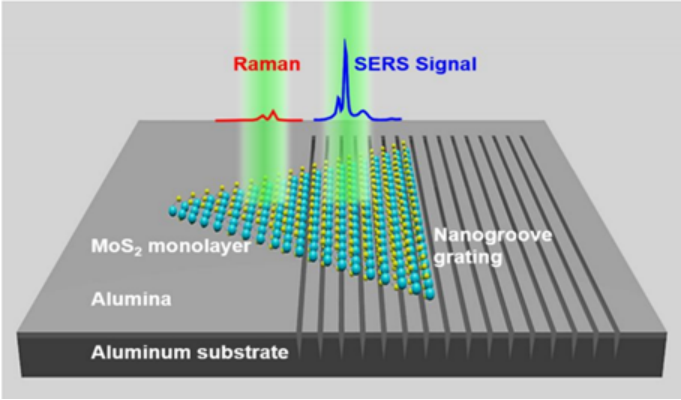

8. ACS Nano:用于大規模二維材料表征的外延鋁表面增強拉曼光譜基底

表面增強拉曼光譜(SERS)是一種超靈敏的技術,可識別痕量分析物的振動指紋。然而,當前的SERS技術缺乏均一,可再生和穩定的基底用于在寬的光譜范圍內控制等離激元熱點。近日,國立清華大學Shangjr Gwo等研究發現外延鋁膜有望作為SERS應用的大規模等離激元平臺。1)原子薄的過渡金屬二硫屬化物(TMDC)單層具有固有的二維均勻性,作者將其用作基準分析物來評估鋁基底的均勻性。2)研究發現,鋁基底除了在紫外光(325 nm)下具有獨特的光譜能力外,在可見光范圍(532 nm)下與使用相同的SERS基底設計的單晶膠態銀晶體制成的銀對應物具有相當的光譜能力。3)在可見光范圍內出乎意料的出色性能歸因于外延鋁膜具有的諸多優勢,包括結構優勢(超光滑,單晶),形成用于自保護的超薄天然氧化物層(穩定性),原子光滑的形態(無背景),以及簡便的表面功能化設計等。Soniya S. Raja, et al. Epitaxial Aluminum Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Substrates for Large-Scale 2D Material Characterization. ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/jacs.0c03462https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03462

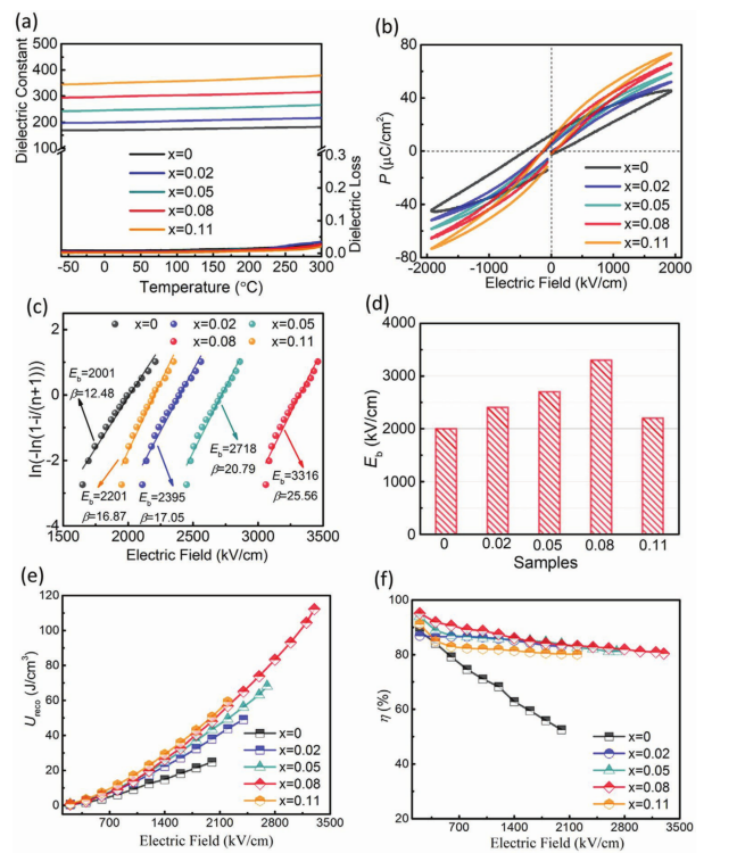

9. AEM:具有超高儲能性能的無疲勞Aurivillius相鐵電薄膜

介質電容器已成為電子電氣系統的關鍵使能技術。盡管基于鐵電陶瓷和鐵電薄膜的電容器的發展已經取得了長足的進步,但在提高鐵電材料能量密度的同時防止極化疲勞的研究卻少之又少。近日,同濟大學翟繼衛教授,華中科技大學張光祖副教授,賓夕法尼亞州立大學Qing Wang教授報道了在107個充/放電循環和-60至200 °C的寬溫度范圍內,具有鐵電Aurivillius相的Bi3.25La0.75Ti3O12-BiFeO3(BLT-BFO)表現出最佳的電容性能和出色的穩定性,這是有報道記錄的具有最佳電容性能的鐵電材料之一。1)研究發現,BLT中摻入BFO會改變BLT晶格的化學壓強,從而顯著提高自發極化和能量存儲性能。同時,引入的BFO產生了納米級的疇和更多的晶界以及引入Fe2+和Fe3+作為電荷陷阱,從而降低了鐵電磁滯和傳導損耗,顯著提高了能量效率和放電能量密度。2)由于降低了BFO改性BLT膜的泄漏電流密度,其擊穿強度也得到了有效提高。因此完全解決了高能密度電容器Aurivillius相鐵電體的關鍵局限性。高應用和廣泛的溫度和頻率范圍內應用結果顯示,BLT-BFO具有出色的疲勞耐久性,極好的極化穩定性和電容性能。例如,當在2600 kV cm-1的電場下進行107次充放電循環后,其能量密度和充放電效率僅變化1.5%和1%。這項工作為Aurivillius相鐵電體的合理設計提供了新的范例,并為設計用于儲能和轉換應用的完全不同類別的鐵電體提供了新的途徑。

Zhongbin Pan, et al, Fatigue-Free Aurivillius Phase Ferroelectric Thin Films with Ultrahigh Energy Storage Performance, Adv. Energy Mater. 2020DOI: 10.1002/aenm.202001536https://doi.org/10.1002/aenm.202001536

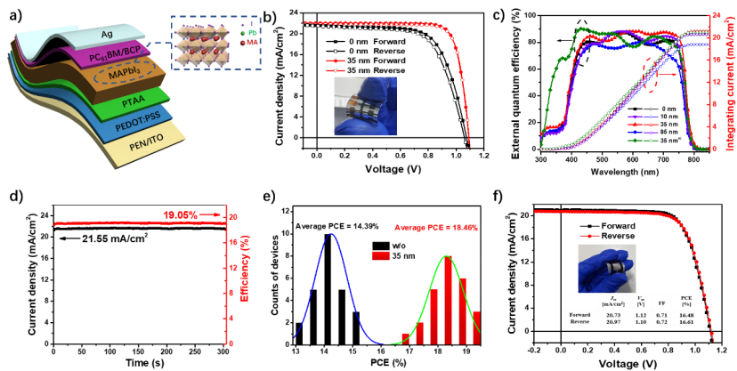

10. AFM: 通過合理的界面層設計以及活性層形貌調控并采用刮涂印刷工藝制備高性能柔性鈣鈦礦太陽電池

有機-無機雜化鈣鈦礦材料具有較好的光電性能以及可低溫加工的優勢,使其非常適合應用于柔性光伏器件。然而,目前絕大多數高效率(PCE>19%)柔性鈣鈦礦太陽電池(Perovskite Solar Cell,PSC)都是采用旋涂的加工工藝來制備光活性層,而采用其他薄膜沉積方法制備的柔性PSC的能量轉換效率都較低。但是,旋涂法對原材料的浪費極大,并且由于旋涂時不同半徑處的薄膜所受到的剪切力不一樣,因此很難用于制備大面積厚度均勻的薄膜。鑒于此,暨南大學新能源技術研究院麥耀華團隊報道了一種基于刮涂印刷工藝制備的高效柔性PSC。1) 采用一種叫做硫脲(TU)的添加劑來調節鈣鈦礦活性層的結晶形貌;之后又通過使用PEDOT:PSS/PTAA雙界面層與鈣鈦礦材料之間形成“Cascade Level”的能級結構,從而大大減少了載流子在界面處的復合,極大提升了器件的FF。最終,制備的小面積(0.09 cm2)的柔性PSC的PCE達到19.41%,FF達到81%,這是目前報道的柔性PSC器件中最高的FF之一。更大面積(1 cm2)的柔性器件的PCE達到16.61%,FF達到72%,顯示出刮涂工藝在制備大面積器件時的巨大優勢。2) 進一步的研究發現,基于PEDOT:PSS/PTAA雙空穴傳輸層的器件,在受到彎曲應力作用時,能更好的保護柔性透明導電電極PEN/ITO,從而提升柔性PSC在彎曲引力作用下的機械穩定性,其在3 mm的彎曲半徑下,經過2000次彎折之后,PCE依然能夠保持初始值的90%。該研究為制備出同時實現高PCE和高機械穩定性的柔性PSC提供了一種簡單有效的方法,促進了柔性PSC技術的商業化應用。Zhen Wang, et al. Rational interface design and morphology control for blade-coating efficient flexible perovskite solar cells with a record FF of 81%. Advanced Functional Materials. 2020

DOI: 10.1002/adfm.202001240https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202001240