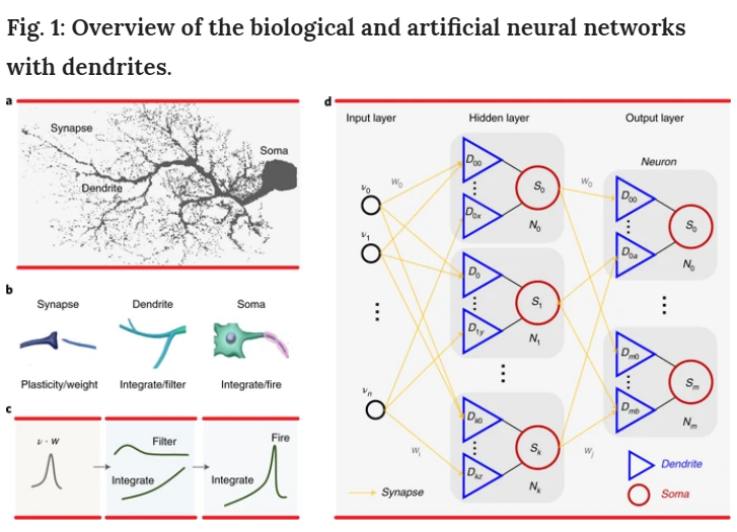

1. Nature Nanotechnology:含功能性樹突結構的高性能神經網絡處理器

在神經系統中��,神經的樹突、樹枝能夠在突觸(synapses)和人體細胞(soma)之間進行信號傳輸,并在例如突觸后信號的非線性積分等處理功能中起到關鍵作用。但是人工神經系統中缺少這部分關鍵功能,并抑制了其在靈活性�,能源效率和處理復雜任務的能力等過程中的性能����。因此��,清華大學微電子學研究所(未來芯片技術高精尖創新中心)吳華強等將突觸�,樹突���,人體細胞結構單元組裝到可擴展憶阻器設備中��,并測試了其在數字識別任務�����、模擬多層網絡中的性能。結果顯示,該系統比相同規模的中央處理器功率低三個數量級��,比典型的專用集成電路芯片功率低70倍���。作者認為這種裝備有功能型樹突的網絡產生實質上性能的飛躍�����,并且在噪聲背景中抽取關鍵信息的過程中能量消耗有顯著縮減,并且有更高的準確性�。器件結構�。樹突器件的結構:是基于Pt/TaOx/AlOδ/Al制作的�,器件大小為5×5 μm2,分別濺射負載40 nm TaOx����、5 nm AlOδ��,并分別在底部和頂部沉積50 nm的Pt和70 nm的Al電極。人工突觸的結構:是基于TiN/HfOx/TaOx/TiN制作的����,器件大小為5×5 μm2�,通過原子層沉積方法負載8 nm厚的HfOx電阻開關層,并沉積45 nm厚的TaOx儲氧層和熱增強層改善開關性能,隨后在頂部和底部負載TiN電極��。反應中的讀取電壓設置為0.15 V����。人工細胞的結構:分別沉積50 nm厚的Pt底部電極,70 nm厚的Pd頂部電極,在Pt層下方沉底一層較薄的Ti用于改善Pt和SiO2之間的結合作用�����。并沉積40 nm厚的NbOx層。Xinyi Li, et al. Power-efficient neural network with artificial dendrites, Nature Nanotechnology 2020

DOI:10.1038/s41565-020-0722-5https://www.nature.com/articles/s41565-020-0722-5

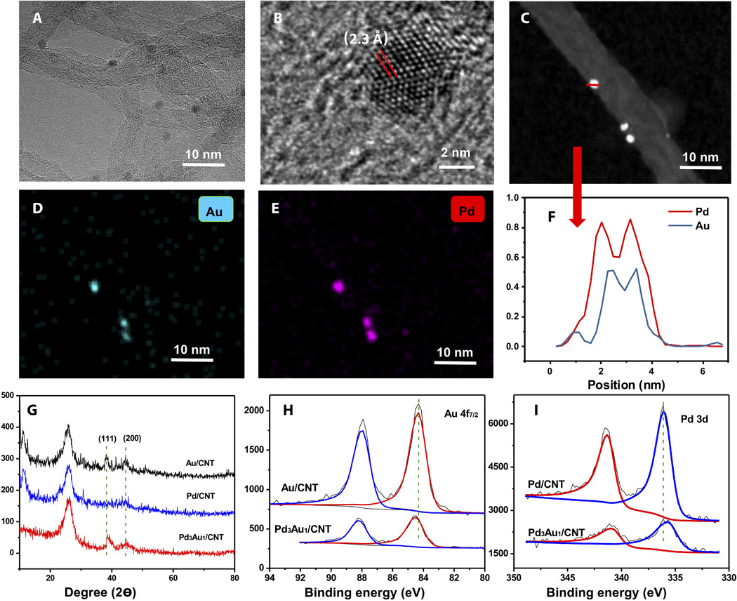

2. Science Advances:含氮和含氧化合物在Pd3Au1(111)面上的無受體脫氫和加氫反應

胺類和醇類化合物的催化脫氫和加氫反應是精細化學品合成中的重要環節��。盡管已經發現了幾種高效的均相催化劑,但高活性非均相催化劑仍然難以滿足需要。近日,洛桑聯邦理工學院Paul J. Dyson����,斯坦福大學Tao Wang報道了將鈀金摩爾比為3:1的雙金屬鈀金納米粒子固定在多壁碳納米管(Pd3Au1/CNT)上����,在含氮雜環化合物���、胺/亞胺和醇/酮的無氧化和無受體脫氫和加氫反應中表現出很高的催化活性����。1)研究人員以0.02 M的K2PdCl4和0.015 M的HAuCl4的水溶液為原料�,通過改變Pd/Au的比例制備了一系列以檸檬酸三鈉為穩定劑的Pd-Au雙金屬納米粒子,并將其固定在碳納米管上��,得到了總金屬含量為2%(wt%)的一系列材料�����。2)研究人員通過實驗探討了1�,2�,3,4-四氫喹啉與喹啉的相互轉化機理�����,并通過密度泛函理論計算證實了在脫氫和氫化反應的所有基本步驟中�,Pd3Au1(111)面具有比Pd(111)面較低的能壘。3)Pd3Au1/CNT催化劑的高選擇性使其可用于合成多種含N和O的化合物�,為合成N-雜環�、胺/亞胺和醇/酮底物提供了一種實用的策略���,此外���,在沒有添加劑的情況下����,通過脫氫和氫化反應可耐受各種官能團。

Xinjiang Cui, et al, Acceptorless dehydrogenation and hydrogenation of N- and O-containing compounds on Pd3Au1(111) facets, Sci. Adv. 2020DOI:10.1126/sciadv.abb3831https://advances.sciencemag.org/content/6/27/eabb3831

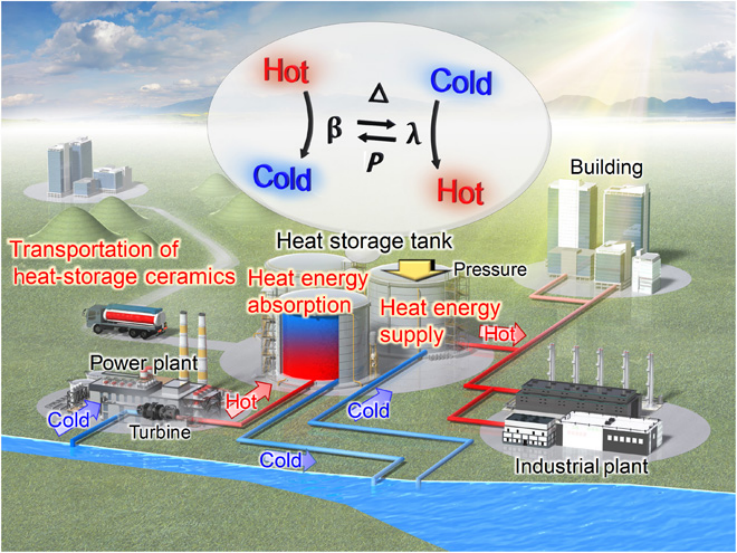

3. Science Advances:一種從熱水中吸收熱能的可長期蓄熱的陶瓷

在火力發電廠和核電站中��,產生的熱能中有70%以余熱的形式損失掉�����,而廢熱的溫度低于水的沸點。有鑒于此,日本松下公司Yoshitaka Nakamura����,東京大學Shin-ichi Ohkoshi報道了一種長期蓄熱材料��,其可在38 °C(311 K)到67 °C(340 K)的溫和溫度下吸收熱能。1)該系列蓄熱材料由鈧取代的λ-三鈦五氧化物(λ-ScxTi3-xO5)組成。2)研究發現���,λ-ScxTi3-xO5不僅可以從熱水中蓄積熱能,還可以通過加壓釋放蓄積的熱能�����。因此���,λ-ScxTi3-xO5具有蓄積熱電廠和核電站熱水的熱能�����,并通過施加外壓按需回收蓄積熱能的應用潛力���。此外�,它還可用于工業工廠和汽車的廢熱回收。Yoshitaka Nakamura, et al, Long-term heat-storage ceramics absorbing thermal energy from hot water, Sci. Adv. 2020

DOI:10.1126/sciadv.aaz5264https://advances.sciencemag.org/content/6/27/eaaz5264

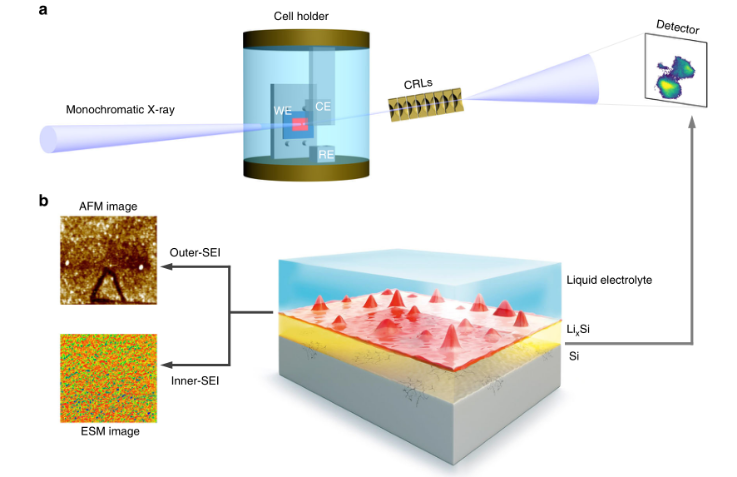

4. Nature Commun.:雙層固體電解質界面不均勻性對硅電極早期缺陷形成的影響

由于其能量密度高��,工業制造成熟�����,地殼中蘊藏著豐富的資源����,使得硅材料成為目前研究最多的鋰離子電池負極材料之一���。在理論比容量方面�����,Si可以在高溫(415 °C)下與鋰合金化形成Li4.4Si,提供高達4200 mAh g-1的存儲容量�����。在室溫下����,可形成Li15Si4是形成的,容量為3579 mAh g-1。然而���,高合金化狀態伴隨著約300 %的極端體積變化,這導致由于Si主體材料的機械斷裂而造成循環時容量迅速衰減。因此,揭示脫鋰/鋰化過程中結構變形的演變是提高Si基鋰離子電池可循環性的關鍵��。近日�����,德國于利希研究中心Chunguang Chen����,Peter H. L. Notten揭示了SEI不均勻性對硅電極早期缺陷形成的影響�。1)研究發現,這些早期缺陷存在SEI之下,因此大多數表面探測技術都無法檢測到。研究人員使用Operando全場衍射X射線顯微鏡����,實時觀察這些缺陷的形成��,并將它們的來源與不均勻的鋰化程度聯系起來��。2)基于Operando原子力顯微鏡��、電化學應變顯微鏡和濺射蝕刻X射線光電子能譜的結合。研究人員發現��,這種不均勻的鋰化作用與形貌的不均勻性以及內外SEI中的鋰離子遷移率相關�。3)該多模態研究跨越了多層界面(Si/LixSi/內部SEI/外部SEI),從而為SEI均勻性對硅基鋰離子電池結構穩定性的影響提供了新的見解��。Chen, C., Zhou, T., Danilov, D.L. et al. Impact of dual-layer solid-electrolyte interphase inhomogeneities on early-stage defect formation in Si electrodes. Nat Commun 11, 3283 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-17104-9https://doi.org/10.1038/s41467-020-17104-9

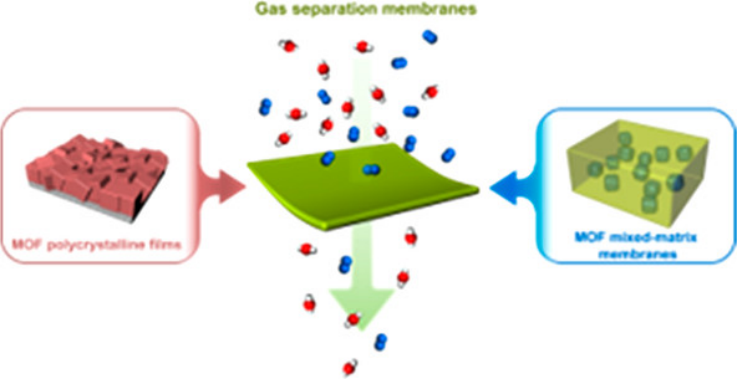

5. Chem. Rev.綜述:基于MOF的氣體分離膜

金屬有機骨架(Metal?Organic Frameworks�,MOF)是迄今為止,合成的最大一類多孔晶體材料��。狹窄的孔道和幾乎無限的結構和化學特性使這些材料在膜基氣體分離方面引起了極大的關注��。近日��,麻省理工學院Zachary P. Smith綜述了與形成純MOF膜和混合基質膜(MMM)相關的機遇和挑戰。1)作者總結了常見的和新興的分離應用����,概述了基于MOF的膜傳輸理論����,并將其與描述聚合物中傳輸的主導原理聯系起來�。此外,還回顧了使用先進計量學和計算技術的交叉研究策略����。2)為了量化膜性能�����,作者介紹了一個簡單的膜性能評分���,并為綜述中匯編的所有文獻數據制作了表格��,可以對MOF材料進行分類����,這些材料始終顯示出良好的分離性能。3)作者針對該領域在基礎科學方面最有前途的材料和方向提出了個人見解����,并探討了最終可用于商業膜基氣體分離的MOF材料��。Qihui Qian, et al, MOF-Based Membranes for Gas Separations, Chem. Rev., 2020

DOI:10.1021/acs.chemrev.0c00119https://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00119

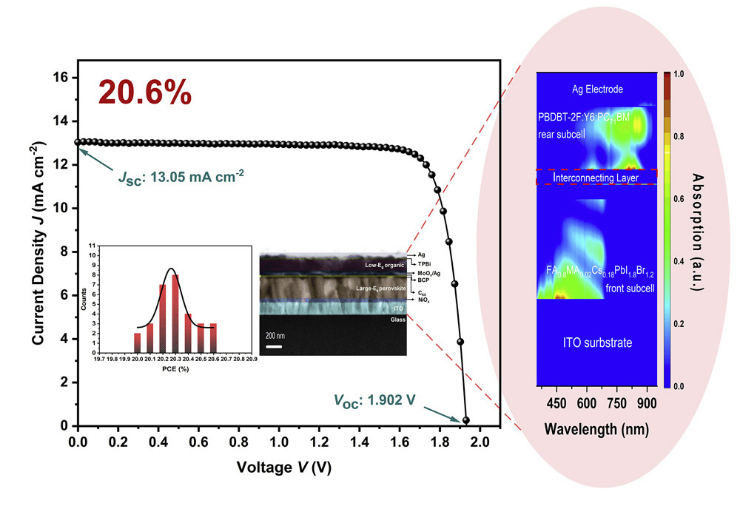

6. Joule: 具有低損耗互連層的高效且可重現的鈣鈦礦/有機串聯太陽能電池

鈣鈦礦太陽能電池(PSC)和有機光伏(OPV)最近都得到了快速發展。鈣鈦礦組成可調和有機半導體的和分子可調諧性使具有不同帶隙和各種物理特性的大型材料庫成為可能��,從而可以構建鈣鈦礦/有機串聯太陽能電池(TSC)�。浙江大學的楊陽(Yang (Michael) Yang)等人開發了一個半經驗模型,合理地選擇了最佳的可用材料組合���,并成功地展示了得益于其互補帶隙和正交加工溶劑的高效且可重復生產的TSC。1)該兩結(2T)整體鈣鈦礦/有機TSC具有全熱蒸發的低損耗互連層(ICL)����,可提供高重現性����,器件的功率轉換效率(PCE)分布在20%至20.6%之間(認證為19.54%)��。2)除此之外�����,串聯結構還消除了OPV的UV敏感性,從而證明了OPV在器件穩定性方面的優勢�。這些結果展現出鈣鈦礦/有機串聯設備作為可重現且具有成本效益的結構來實現高性能TSC的巨大潛力����。Xu Chen et al. Efficient and Reproducible Monolithic Perovskite/Organic Tandem Solar Cells with Low-Loss Interconnecting Layers��,Joule, 2020

https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.06.006

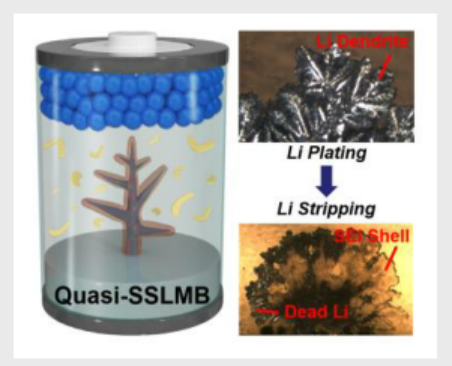

7. Angew:準固態鋰電池中鋰枝晶及其固體電解質界面殼層的界面演化

不穩定的電極/固態電解質界面和鋰枝晶的內部滲透嚴重阻礙了固態鋰金屬電池(SSLMBs)的廣泛應用,因此�,有必要利用Operando技術來準確地揭示其潛在的機理�����。近日,中科院化學所文銳研究員��,萬立駿院士報道了通過對凝膠聚合物電解質中鋰電鍍/剝離過程進行原位光學顯微鏡觀察以揭示相應的動態演變�。1)隨著電流密度的增加,均勻的鋰沉積逐漸演變為苔蘚狀和枝狀鋰枝晶。值得注意的是�,Li枝晶上原位形成的固體電解質界面(SEI)殼層在Li剝離后被明顯捕獲�����。2)通過定量分析,研究人員探討了SEI殼層的物理和化學性質,以及有利的局部離子導電性��。研究發現��,誘導具有增強模量原位形成的SEI殼層可以將Li析出物致密而均勻地包裹起來��,可以有效地調節無枝晶行為。深入研究Li枝晶演化及其SEI殼結構,將為SSLMBs的基礎研究和未來優化提供更有意義的建議。Yang Shi, et al, Revealing Interfacial Evolution of Lithium Dendrite and Its Solid Electrolyte Interphase Shell in Quasi-Solid-State Lithium Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202001117https://doi.org/10.1002/anie.202001117

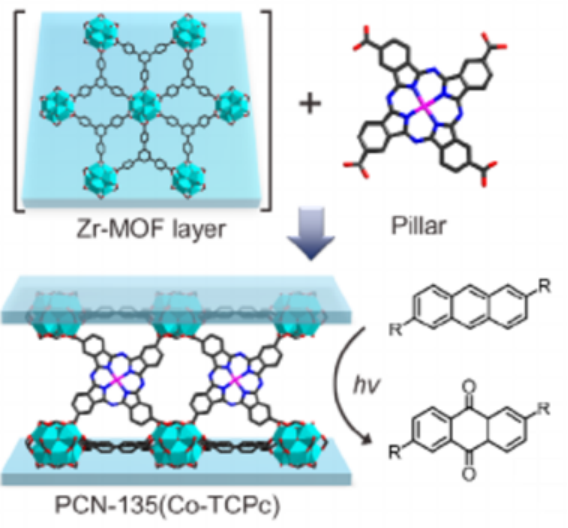

8. Angew:具有定制孔隙環境的功能化Zr基金屬有機層用于異相催化

將有趣的特性和功能植入金屬有機層(MOLs)中�����,通過多種成分之間的協同作用�,有望得到具有定制的孔隙環境和多種功能的材料。近日,吉林大學于吉紅,秦俊生����,德州農工大學周宏才等報道了一種簡便的一鍋法合成策略��,通過次級配體支柱將多功能納入穩定的鋯MOLs中。1)作者通過Zr6-BTB(BTB =苯-1,3,5-三苯甲酸酯)層和各種次級羧酸配體(包括二齒和四齒接頭)的結合,系統地制備了31個具有多功能的MOFs。該方法利用具有不飽和配位Zr6簇的2D MOLs作為前體,然后通過用羧基取代末端-OH/H2O,將線性連接基(具有或不具有官能團)或四齒配體(具有平面幾何形狀)立柱到Zr6簇上���。2)作者將金屬酞菁片段成功整合到該Zr-MOL系統中,并將其用作多相催化劑,發現其可高效催化蒽的選擇性氧化�,并具有高的穩定性�。該工作不僅為固定有酞菁片段的非均相催化劑的設計提供了策略��,而且為新型的具有分子功能的2D配位材料打開了大門�。該工作報道的策略還提供一種將多功能引入穩定的Zr-MOFs的簡便途徑��。Guan-Yu Qiao, et al. Functionalization of Zr‐based Metal‐Organic Layers with Tailored Pore‐Environments for Heterogeneous Catalysis. Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI: 10.1002/anie.202007781https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202007781

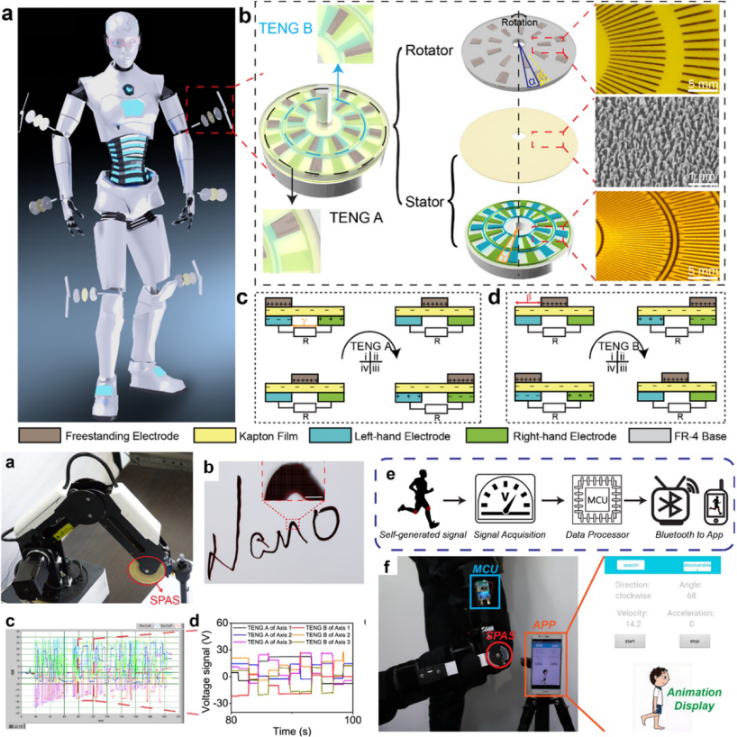

9. AM:一種基于摩擦納米發電機的自驅動高精度角度傳感器

隨著微納米技術的發展����,通過對新材料��、新原理的運用��,大量的傳感器技術不斷涌現。其中,自驅動傳感技術是基于麥克斯韋位移電流的納米發電機的重要應用之一�����,具有高精度���、低功耗���、輕薄等突出優勢����,是面向未來更加信息化的物聯網時代,及更加智能化的個人可穿戴健康護理所需的重要技術���。 中國科學院北京納米能源與系統研究所唐偉研究員,王中林院士在轉盤式摩擦納米發電機中上引入同軸排列和存在角度差的兩組發電機結構�,可將旋轉運動轉換為一組具有相位差的電壓信號輸出����,實現了一款可實現納弧 (nanoradian)級分辨率的自驅動角度傳感器 (Self-Powered Angle Sensor, SPAS)���。1)SPAS輸出的信號的峰峰值可達~120 V���,信噪比為98.69 dB���,因此SPAS不僅不需要額外的電能供應���,而且不用集成信號放大電路����,降低功耗的同時也簡化了系統的整體結構�����;2)SPAS與機械臂結合后����,能夠將機械臂書寫“Nano”這一單詞時的實時角度數據記錄下來��,隨后將這些角度數據反饋給機械臂��,進而將前述書法過程精準地復現。3)SPAS與一款膝蓋康復支具結合后�����,可對測試者的膝蓋彎曲角度進行實時監測���,并通過藍牙上傳至移動端APP����,進行實時數據記錄及動畫展示,相關數據可便于醫生分析患者當前的康復情況��,為后續康復計劃的個性化制定提供可靠依據�����。Ziming Wang, et al. A Self‐Powered Angle Sensor at Nanoradian‐Resolution for Robotic Arms and Personalized Medicare, Adv. Mater., 2020.

DOI:10.1002/adma.202001466https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202001466

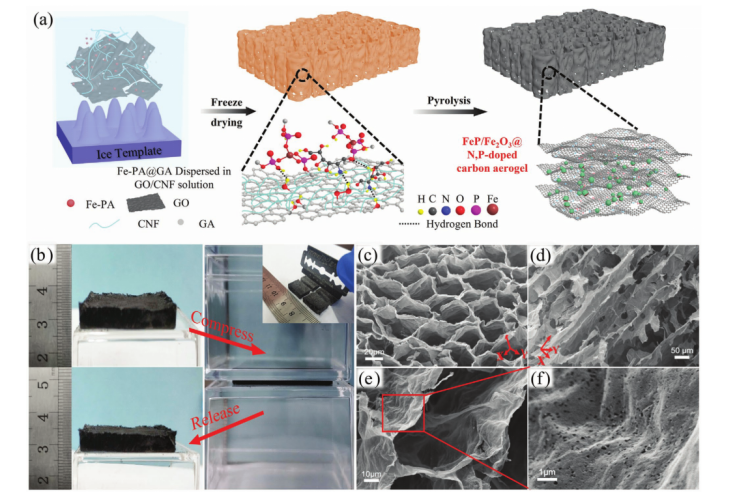

10. AM:一種用于液流和柔性鋅空氣電池的鐵修飾碳氣凝膠

具有出色的氧還原反應(ORR)和析氧反應(OER)活性的機械穩定且可折疊的空氣正極是可穿戴柔性金屬-空氣電池的關鍵組件。近日,華南理工大學彭新文教授�����,美國阿貢國家實驗室陸俊教授報道了一種通過定向冷凍鑄造和退火的方法構建的三維蜂窩納米結構的N,P摻雜的碳氣凝膠���,其包括原位生長的FeP/Fe2O3納米顆粒可作為柔性鋅空氣電池(ZAB)的正極材料����。1)所獲得的碳氣凝膠具有優異的壓縮和彎曲的機械穩定性�����,以及可有效進行氣體/電解質擴散和良好離子導電性的多孔結構。此外���,由于氧化鐵/磷化物與N、P摻雜納米碳片之間的協同效應�,該催化劑在常規ZABs水溶液中可作為優良的正極材料��。2)實驗結果表明,用該碳氣凝膠組裝的水系可充電鋅空氣電池在電流密度為20 mA cm-2時的比容量高達648 mAh g-1���,同時具有良好的長期耐久性,優于商用Pt/C+RuO2催化劑組裝的鋅空氣電池����。3)這種具有定向通道的可折疊碳氣凝膠可以作為柔性固態鋅空氣電池的獨立式空氣正極�����,無需使用碳紙/布和添加劑����,當電流密度為5 mA cm-2時,比容量為676 mAh g-1,能量密度為517 WH kg-1��,并具有良好的循環穩定性�����。

Kunze Wu, et al, An Iron-Decorated Carbon Aerogel for Rechargeable Flow and Flexible Zn–Air Batteries, Adv. Mater. 2020DOI: 10.1002/adma.202002292https://doi.org/10.1002/adma.202002292

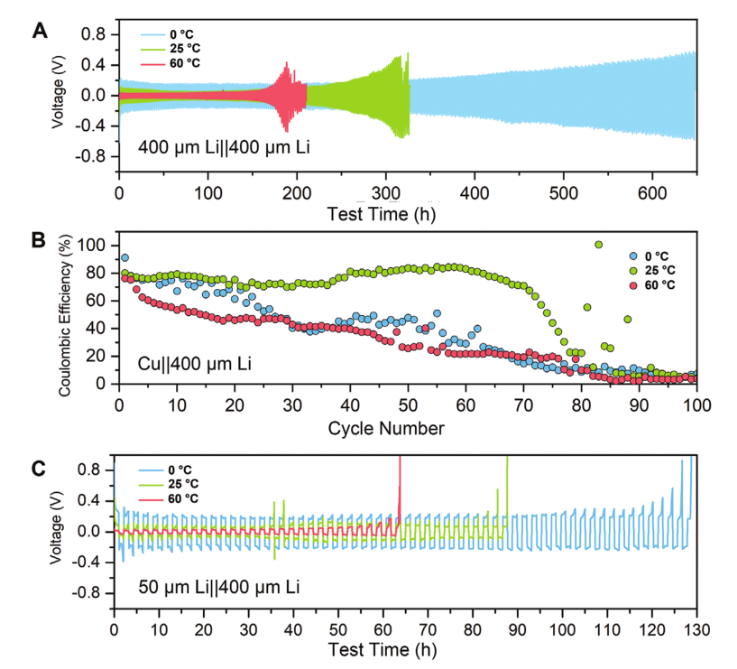

11. AM:同步輻射成像技術揭示鋰金屬負極結構隨溫度變化的化學和物理結構

鋰金屬負極因其高比容量(860mAh g?1)和低電化學電位(?3.04 V vs標準氫電極相比)等優勢�,在鋰金屬電池中的應用中一直受到追捧�����。然而����,幾乎沒有研究報道了不同環境下的鋰金屬行為����。有鑒于此,加拿大西安大略大學孫學良院士報道了采用先進的同步加速器的先進表征技術,如X射線計算機層析成像和能量相關X射線熒光圖譜等,研究了鋰金屬負極在碳酸鹽電解質中從微觀到宏觀的溫度依賴行為。1)研究人員強調了測試方法的重要性,并展示了使用不同的方法將如何導致截然不同的結論�����。2)研究人員利用不同的電化學方法來評估鋰負極的性能����,結果表明,與傳統的銅負極相比,薄鋰負極在實際的鋰金屬電池中需要更真實的庫侖效率估計���。3)研究人員進一步利用先進的同步加速器表征技術,首次揭示了鋰金屬負極在不同溫度下循環的化學和物理微觀結構。4)通過對準三維空間中固體電解質界面相的庫侖效率、表面形貌和化學成分的分析�����,結合能量相關的X射線熒光圖譜以及微X射線吸收近邊結構譜���,研究人員確定了不同溫度下循環性能的來源�����。這項工作為從根本上揭示碳酸鹽電解液體系中實用的鋰金屬負極提供了重要的基礎,也將為今后開發鋰保護技術提供指導性意見�����。

Keegan R. Adair, et al, Temperature-Dependent Chemical and Physical Microstructure of Li Metal Anodes Revealed through Synchrotron-Based Imaging Techniques, Adv. Mater. 2020DOI: 10.1002/adma.202002550https://doi.org/10.1002/adma.202002550