1. Chem. Soc. Rev.: 利用2D建筑單元開發納米多孔材料的策略

二維(2D)材料在能量轉換和儲存、氣體儲存、化學傳感以及許多與人類生活密切相關的應用中具有巨大的潛力。這些應用得益于二維材料的一個關鍵特征,即大的比表面積,然而,由于這些二維材料有重新聚集的傾向,容易導致比表面積顯著減小。有鑒于此,肯特州立大學Mietek Jaroniec等人,綜述了近年來利用二維材料作為構筑單元制備納米多孔材料的研究進展。

本文要點:

1)綜述了用于在3D材料中生成納米孔隙的策略(包括軟模板和硬模板),并以氮化碳和石墨烯材料為例,展示了它們對2D材料的適應性。由于建筑單元的2D性質,可以通過在2D材料的平面上打孔來生成新型的納米孔。這些面內納米孔在二維材料的許多新興應用中是必不可少的,例如半透膜。因此,它們的制備方法,包括合成后活化、離子轟擊、電子束鉆孔和納米蝕刻等,進行較為詳細地介紹。最后,討論了通過制造2D-0D,2D-1D和2D-2D逐層復合結構來防止2D材料重新堆疊的技術。

2)盡管軟模板法被發明用于在二氧化硅中制造納米孔,并隨后被很好地適用于碳材料,但它并不十分適用于氮化碳和石墨烯材料,這主要是因為缺乏合適的前體,而且需要高溫在模板膠束周圍形成交聯的中間體。而硬模板法更通用,通過使用具有不同結構的硬模板或通過不同的途徑進行合成(例如,初期濕潤浸漬,成膜和膠體壓印),已經合成了具有各種3D結構和孔形狀(例如,通道狀,球形或兩者的組合)(例如整料,空心納米球的組合等)的氮化碳和石墨烯材料。

3)就在單層或多層二維層狀過渡金屬硫屬化合物納米片(TMDs)中創建納米孔而言,上面討論的方法,包括合成后活化和聚焦離子束鉆孔已被采用。然而,由于層數較少的TMD非常脆弱,而且在化學腐蝕過程中孔隙成核迅速,可以使用支撐性基材和保護層在完整且較大的(約厘米級)2D TMD膜中產生納米級孔。

總之,該工作不僅有助于提高對制造納米孔的傳統策略的理解,而且有助于對這些策略進行必要的改進以制造其他二維材料,包括那些最近發現的MXenes,磷烯等。

Liping Zhang et al. Strategies for development of nanoporous materials with 2D building units. Chem. Soc. Rev., 2020.

DOI: 10.1039/D0CS00185F

https://doi.org/10.1039/D0CS00185F

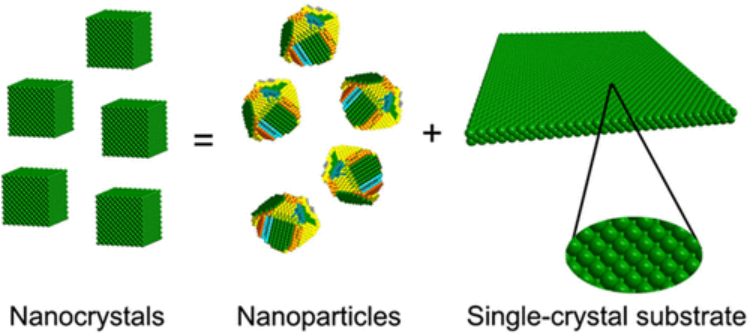

2. Chem. Rev.: 形狀可控的貴金屬納米晶在催化和電催化中的應用

控制形狀的貴金屬納米晶體的成功合成不僅為其物理化學性質的調節提供了許多機會,而且在廣泛的應用中優化了它們的性能。特別是,由于納米晶體表面呈現的原子結構最終取決于其幾何形狀,多相催化和表面科學極大地受益于這種新型納米材料的出現。直接的優勢可能包括顯著提高催化活性和/或選擇性,大幅度降低材料成本,同時為機械研究提供了一個明確的模型系統。

有鑒于此,佐治亞理工學院夏幼南教授等人,以單金屬體系為重點,綜述了近年來在形狀可控的貴金屬納米晶體方面的研究進展,以及它們在催化和電催化反應中的優異性能。

本文要點:

1)首先簡要介紹了面心立方金屬(fcc)納米晶的表面結構和幾何形狀之間的關系。然后討論了具有不同但形狀可控的形貌的貴金屬納米晶體的膠體合成所涉及的概念和方法,然后廣泛地介紹了有關所有貴金屬的實例。還強調了這些納米晶體在多相催化和電催化方面的主要優勢和進展。最后,做了簡要的總結,并對未來發展的挑戰、機遇和新方向進行了展望。

2)作為傳統催化納米顆粒和單晶基質之間的橋梁,形狀可控的納米晶體既具有高的比表面積又具有明確的表面結構。它們在元素組成、幾何形狀和尺寸方面的廣泛可調性也極大地擴展了催化材料的多樣性。許多研究表明,控制單金屬納米晶體的形狀及其表面結構和電子性質是優化多相催化劑活性和/或選擇性的有效策略。此外,在許多情況下,形狀受控的納米晶體上,輪廓分明且在許多情況下是單一類型的表面結構進一步使探測表面性質和催化反應的新表征技術成為可能。原則上,形狀可控的納米晶體可以作為在實際條件下研究催化反應機理的新平臺,也會為下一代催化劑的合理開發提供指導。

3)討論了如何通過設計單金屬納米晶的形狀和表面結構來提高其在多相催化中的性能。一般來說,基于貴金屬納米晶體的催化劑的性能取決于形狀以外的許多因素,包括催化劑載體,封端劑以及引入其他金屬以形成雙金屬或多金屬體系。在實踐中,還需要考慮如何保持納米晶體的形狀以及如何在不損失質量控制的情況下按比例放大膠體合成。充分了解這些額外的因素對于合理地開發針對特定反應的高效的催化劑也起著至關重要的作用。

總之,該工作不僅對這一迅速發展的領域的現狀進行了全面的回顧,而且有望推動這項研究邁向商業化應用,有助于為開發對廣泛的工業應用至關重要的下一代催化劑提供動力和路線圖。

Yifeng Shi et al. Noble-Metal Nanocrystals with Controlled Shapes for Catalytic and Electrocatalytic Applications. Chem. Rev., 2020.

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00454

https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00454

3. Nature Commun.:調節氫吸附用于提高CO電解制多碳醇

乙醇等多碳醇因其高能量密度和易于運輸而被用作燃料。遺憾的是,CO2/CO電還原中醇的選擇性因乙烯的產生而降低,特別是在高電流密度下(>100 mA cm-2)。近日,加拿大多倫多大學David Sinton,Edward H. Sargent報道了一種在Cu催化劑表面引入過渡金屬摻雜劑以產生局部活性H物種并引導COR(電化學CO還原)為醇的策略。

本文要點:

1)利用密度泛函理論計算,研究人員篩選出一個具有不同氫鍵結合能力的過渡金屬摻雜物庫,并計算了相應的沿著醇路徑的熱力學反應能。研究發現,Pd摻雜劑為鄰近Cu位的醇的生成提供了最佳的氫鍵,使乙醇路徑上的后C-C偶聯反應中間產物氫化。

2)研究人員合成了一種Pd修飾的Cu催化劑,并通過X射線吸收光譜(XAS)驗證了Pd在Cu中的原子性電子結構。將催化劑用于COR實驗測試時,相對于可逆氫電極(vs. RHE),在-0.62 V時實現了40%的乙醇選擇性和277 mA cm-2的電流密度。

3)研究人員還制備了一種Pt改性的Cu催化劑,通過H鍵的調節,證實了Pt改性Cu催化劑對醇選擇性的提高。雙金屬Cu催化劑中的二次金屬摻雜調節了吸附的H物種,并促進了乙醇的生成,與裸Cu催化劑相比,醇/烯比增加了兩倍。

Jun Li, et al, Enhanced multi-carbon alcohol electroproduction from CO via modulated hydrogen adsorption, Nat Commun, 2020

DOI:10.1038/s41467-020-17499-5

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17499-5

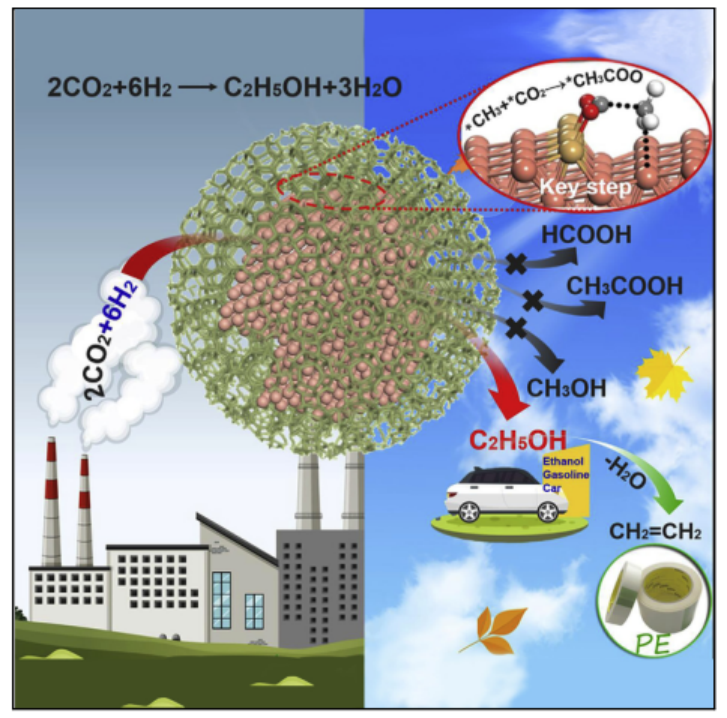

4. Chem:Cu@Na-Beta沸石催化劑用于CO2加氫制乙醇

二氧化碳的有效利用對發展碳循環經濟的產生了巨大的影響,已經引起了世界各國的廣泛關注。近年來,作為CO2轉化合成的主要產物,甲醇受到了廣泛的關注。相比之下,有關CO2加氫合成乙醇或C2+OH的研究報道很少,其中乙醇不僅無毒,而且是一種更有價值的產品,可以很容易轉化為乙烯等高增值化學品。因此,對于CO2加氫制乙醇的實際應用,大幅度提高催化效率和乙醇選擇性具有重要意義。然而,利用傳統的多相催化劑在較高的CO2轉化率下獲得較高或理想的乙醇選擇性是一個很大的挑戰。因此,在實現高乙醇選擇性和高CO2轉化活性的同時,有必要探索用于催化劑設計的新思路。

有鑒于此,南京大學陳兆旭,丁維平報道了通過一種獨特的方法在Na-Beta沸石的晶粒中嵌入2~5 nm的Cu納米顆粒,成功設計了一種高性能催化劑Cu@Na-Beta,并用于CO2加氫制乙醇,其成為傳統固定床反應器中唯一的有機產物。

本文要點:

1)實驗結果顯示,在300 ℃、12000 mL gcat-1 h-1、2.1 MPa條件下,單程乙醇產率可達14%,對應的時空產率為398 mg gcat-1 h-1。

2)研究發現,反應的關鍵步驟是CO2*與Cu納米顆粒臺階位處的表面甲基物種快速鍵合到CH3COO*上,CH3COO*在隨后的加氫步驟中轉化為乙醇。

3)Cu@Na-Beta催化劑的特點是吸附在沸石骨架中的不規則銅納米粒子提供了高密度的階躍位,并且沸石骨架的緊密包圍強烈地限制了銅表面的CO2反應并阻止了副產物(例如甲醇,甲酸)和乙酰基酸的產生。

Ding et al., CO2 Hydrogenation to Ethanol over Cu@Na-Beta, Chem (2020)

DOI:10.1016/j.chempr.2020.07.001

https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.07.001

5. Nano Letters:集成式蒸發器用于高效產生太陽能驅動的界面蒸汽

太陽能驅動的界面蒸汽產生技術是用于清潔水生產的一種有前途的技術,其可以通過在空氣/液體界面處局部化太陽能到熱能的轉化來最大程度地減少熱損失。近日,蘇州大學張橋教授,加州大學河濱分校殷亞東教授報道了通過化學氣相聚合在三聚氰胺泡沫塑料中部分生長二維聚吡咯微型片,成功制造了一種集成太陽能蒸發器。

本文要點:

1)這些微型片可以在泡沫內誘導多次光反射,從而實現全方位光吸收、提供豐富的表面以促進傳熱,并實現空間定義的疏水性以促進蒸氣逸出。同時,泡沫底部的固有親水性促進自發向上的水傳輸并抑制熱量散失。

2)該復合泡沫材料的表觀蒸發速率極佳,約為2 kg/(m2·h),太陽光蒸發效率約為91%。

3)大表面積,高效率,低成本,全天候應用,出色的耐用性和可擴展的制造優勢相結合,使得該集成式設計有望用于制造適用于實際清潔水生產的大規模太陽能蒸汽發生系統。

Jinxing Chen, et al, Integrated Evaporator for Efficient Solar-Driven Interfacial Steam Generation, Nano Lett., 2020

DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01999

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c01999

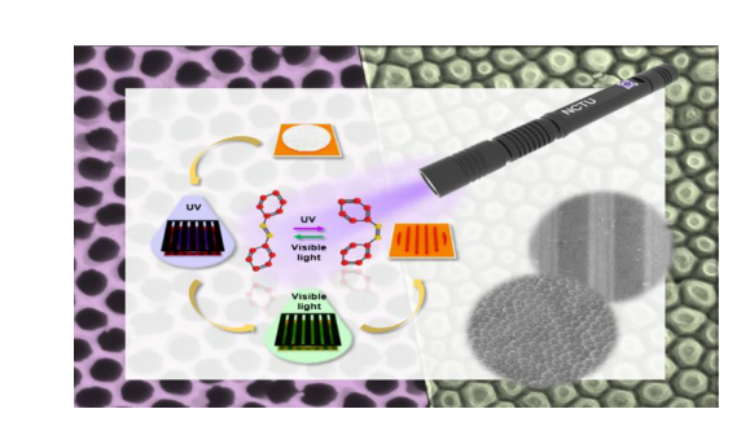

6. Nano Letters:光誘導納米潤濕:通過固-液轉變實現可擦除和可重寫的聚合物納米陣列

模板潤濕法已廣泛應用于一維聚合物納米材料的制備。然而,由于聚合物對環境觸發的非選擇性,因此基于模板潤濕方法的圖案化控制仍然是一個巨大的挑戰。近日,臺灣交通大學Jiun-Tai Chen報道了一種簡便的光誘導納米潤濕(LIN)方法,以使用陽極氧化鋁(AAO)模板來制造圖案化的納米陣列。

本文要點:

1)在LIN方法中,含偶氮苯的聚合物(偶氮聚合物)被用作具有光致液化特性的光響應聚合物。由于聚合物中的偶氮苯基團在紫外光/可見光照射下可以表現出可逆的順反光異構化,偶氮聚合物的Tgs可以被切換,從而引起固-液轉變。

2)通過用不同類型的光掩模照射樣品,可以選擇性地誘導偶氮聚合物薄膜中的高分子鏈潤濕AAO模板的納米孔,從而形成圖案化的聚合物納米陣列。此外,成功實現了納米陣列圖案的可擦寫性和可重寫性。

3)與其他傳統的模板潤濕方法不同,使用這種新的策略,不需要加熱或暴露在揮發性有機溶劑中。

總之,具有簡便和用途廣泛的LIN方法有望為制備圖案化納米陣列開辟廣闊的道路。

Kuan-Ting Lin, et al, Light-Induced Nanowetting: Erasable and Rewritable Polymer Nanoarrays via Solid-to-Liquid Transitions, Nano Lett., 2020

DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01764

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.0c01764

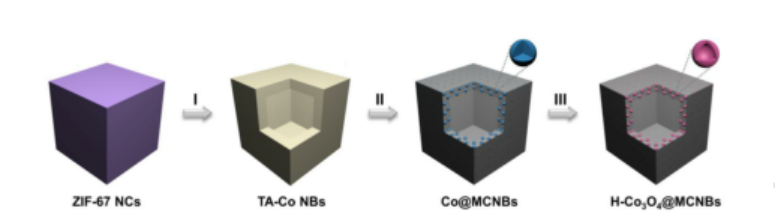

7. Angew:Co3O4空心納米粒子嵌入碳納米盒的介孔壁中以有效地存儲鋰

將納米結構電極材料限制在多孔碳中是一種改善鋰離子電池電化學性能的有效策略。近日,新加坡南洋理工大學樓雄文教授報道了由高度分散的Co3O4空心納米顆粒(低于20 nm)組成的混合空心納米結構的精心設計和合成,該納米顆粒嵌入碳納米盒(H-Co3O4@MCNBs)的介孔壁中,作為鋰離子電池的負極材料。

本文要點:

1)金屬有機骨架(MOF)參與的H-Co3O4@MCNBs的合成策略包括化學腐蝕配位和隨后的兩步退火處理。

2)超細的Co3O4空心納米粒子可以暴露出更多的活性界面位置,大大促進Li+離子的擴散,并有效地緩解電化學反應過程中的體積變化。將高分散的Co3O4納米粒子包裹在MCNBs中,使Co3O4與相對導電的碳之間有良好而穩定的電接觸,保證了Li+離子的快速遷移,并防止了Co3O4納米粒子在循環過程中的聚集。

3)結果表明,所制備的H-Co3O4@MCNBs作為鋰離子電池負極材料具有優異的儲鋰容量、倍率性能和循環穩定性。

Yi Huang, et al, Co3O4 Hollow Nanoparticles Embedded in Mesoporous Walls of Carbon Nanoboxes for Efficient Lithium Storage, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202008987

https://doi.org/10.1002/anie.202008987

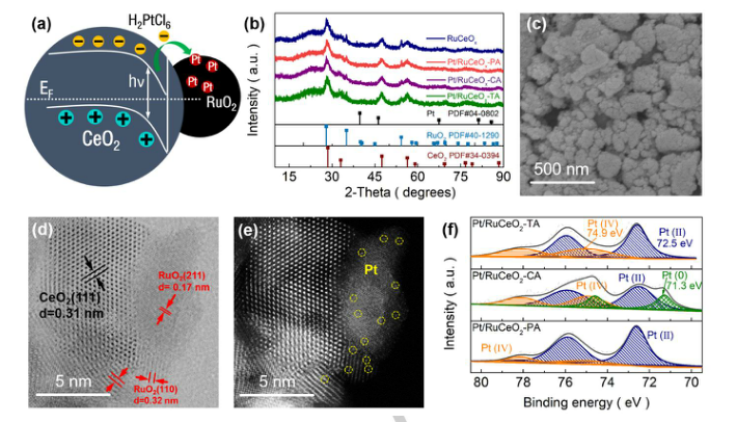

8. Angew:RuCeOx載體上選擇性負載Pt原子的電催化劑用于高電流密度下穩定析氫

高效析氫電催化劑在可再生能源技術中扮演著重要角色。盡管在尋找更便宜的替代材料方面已經付出了巨大的努力,但就目前而言,鉑(Pt)仍然是已知的最有效的電催化劑。因此,在實際應用中實現最大限度的Pt原子利用率具有重要意義。近日,北京化工大學王峰教授,張正平副教授報道了一種簡便的策略,在常溫常壓下通過光活化合成了RuCeOx載體選擇性負載Pt原子(0.49 wt.%)電催化劑(Pt/RuCeOx-PA)。

本文要點:

1)由于RuCeOx中Mott-Schottky異質結處的光電子轉移,使得Pt原子定向嵌入到RuO2晶格中。而在Pt/RuCeOx-PA中選擇性負載的Pt-O-Ru部分表現出比化學活化或熱活化隨機負載的Pt配合物更強的氫溢出效應。

2)實驗結果表明,Pt/RuCeOx-PA電催化劑在大電流密度(50~600 mA cm-2)下的催化性能優于隨機負載的Pt/C催化劑,甚至優于具有高Pt負載量 (20 wt.%)的工業Pt/C催化劑。Pt/RuCeOx-PA的高質量活性、電化學穩定性和高電流密度使其成為未來大規模商業化應用的候選材料。

該研究工作采用的選擇性負載策略不僅為在HER催化劑中構建可控活性中心提供了一條有效的途徑,而且也適用于其他原子催化劑的制備。

Tongtong Liu, et al, Selective loading of atomic Pt on a RuCeOx support enables stable hydrogen evolution at high current densities, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202009612

https://doi.org/10.1002/anie.202009612

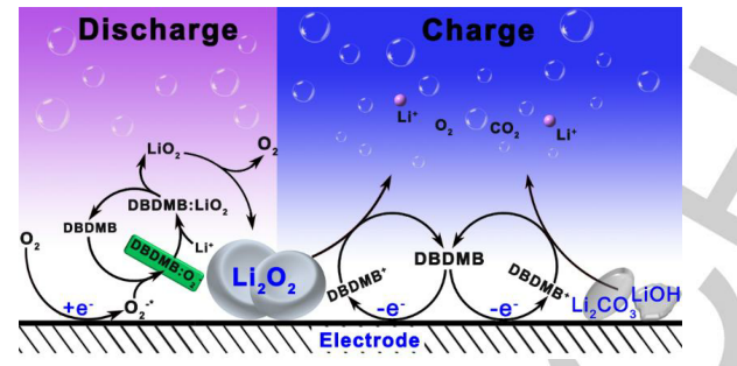

9. Angew:具有三官能團可溶性氧化還原介體助力高容量和穩定的Li-O2電池

盡管Li-O2電池具有超高理論能量密度超高,但由于電池工作時,產生的絕緣放電產物和副產物會導致正極鈍化,因此其實際放電容量較低,循環穩定性較差。有鑒于此,中科院長春應化所張新波研究員報道了在電解質中引入一種新型的三官能團醚基氧化還原介體2,5-二叔丁基-1,4-二甲氧基苯(DBDMB)來捕獲活性氧,緩解鋰電池循環過程中惡劣的氧化環境。

本文要點:

1)由于DBDMB對Li+和O2-有很強的溶劑化作用,因此不僅可以減少副產物的形成(Li2O2產率高達96.6%),而且可以促進大尺寸Li2O2顆粒的溶液生長,避免了正極的鈍化,進而實現了大容量放電。更重要的是,DBDMB可促進Li2O2的氧化和主要副產物(Li2CO3和LiOH)的高效分解,提高了Li-O2電池的穩定性(在1000 mAh g-1和1000 mAg-1下可有效循環243次)。

2)研究人員通過密度泛函理論計算(DFT)揭示了DBDMB促進O2參與的可逆氧化還原反應的內在作用機制。

該策略為提高鋰空氣電池的性能開辟一條新的途徑。

Qi Xiong, et al, Trifunctional soluble redox mediator enabled high-capacity and stable Li-O2 batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202009064

https://doi.org/10.1002/anie.202009064

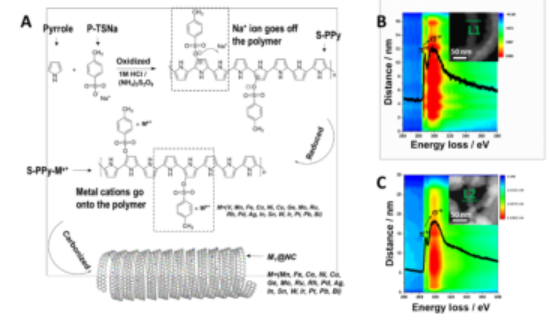

10. Angew:用于析氫反應和室溫Na-S電池的單原子催化劑的一般合成

單原子催化劑(SACs)已成功用于各種電化學反應。但是,針對不同的單個金屬原子的合成方法具有特定性。開發適用于多種單原子金屬的通用合成方法極具挑戰性。有鑒于此,深圳大學王雷教授,澳大利亞伍倫貢大學Yunxiao Wang,侴術雷教授報道了一種通用策略,可以在碳基質上合成各種金屬單原子,包括釩(V1),錳(Mn1),鐵(Fe1),鈷(Co1),鎳(Ni1),銅(Cu1),鍺(Ge1),鉬(Mo1),釕(Ru1),銠(Rh1),鈀(Pd1),銀(Ag1),銦(In1),錫(Sn1),鎢(W1),銥(Ir1),鉑(Pt1),鉛(Pb1)和鉍(Bi1)。

本文要點:

1)研究人員采用對甲苯磺酸鈉(P-TSNA)對聚吡咯(PPy)纖維進行側鏈改性。鈉離子從P-TSNA中脫落后,由于電荷補償作用,改性后的PPy聚合物會在側鏈上自吸金屬陽離子。由于交錯的側鏈,被吸收的金屬離子之間具有合適的間距,因此防止了它們在碳化過程中聚集。因此,基于各種金屬陽離子的自摻雜,研究人員成功在氮摻雜碳骨架上獲得了多種單原子金屬。

2)在新型常溫鈉硫電池(RT-Na-S)中,各種SACs能夠電催化典型的HER和轉化反應,體現了其廣泛的應用前景。研究發現,電化學反應性能的增強源于不同的單個活性原子在局域結構上調節其電子構型的能力。值得注意的是,在密度泛函理論計算的輔助下,通過原位同步X射線衍射和原位透射電子顯微鏡系統地揭示了不同SACs的電催化行為,為SACs的通用合成和在能量轉換和儲存方面的廣泛應用提供了策略庫。

Wei-Hong Lai, et al, General synthesis of single-atom catalysts for hydrogen evolution reactions and room-temperature Na-S batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202009400

https://doi.org/10.1002/anie.202009400

11. Angew:尖晶石氧化物對5-羥甲基糠醛電氧化的幾何位置依賴性研究

鈷基尖晶石氧化物被認為是5-羥甲基糠醛(HMF)電化學氧化為高價值化學品的很有前途的催化劑。Co3O4具有混合價,在不同原子位置同時存在Co3+和Co2+。確定每個原子中心的活性是先進電催化劑設計原則的關鍵,而調節Co3O4中原子水平上的幾何中心可以顯著改變其電子結構,從而調節其對HMF電氧化的催化活性。典型的尖晶石晶格包含一個四面體Co2+位和兩個八面體Co3+位。

近日,湖南大學鄒雨芹副教授,王雙印教授報道了通過分別在Zn2+和Al3+的四面體位點和八面體位點中選擇性地構建模塊單元,揭示了Co3O4中不同位點的影響。

本文要點:

1)研究發現八面體中的Co3+傾向于被氧化成高價的羥基氧化鈷作為活性中心,因此具有比四面體Co2+更高的HMF氧化活性。NH3 TPD結果表明,四面體Co2+在Co3O4和CoAl2O4中具有豐富的Lewis酸性吸附位點,四面體位點可以為HMF氧化提供化學吸附位點。

2)在幾何位置依賴關系的基礎上,通過尖晶石氧化物(CuCo2O4)的四面體位置上的Cu2+取代進一步提高了其對HMF的氧化活性。與Co3O4相比,CuCo2O4對HMF的氧化性能提高了4倍,在鈷基催化劑中表現出創紀錄的性能。

Yuxuan Lu, et al, Identifying the Geometric Site Dependence of Spinel Oxides for the Electrooxidation of 5-Hydroxymethylfurfural, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202007767

https://doi.org/10.1002/anie.202007767

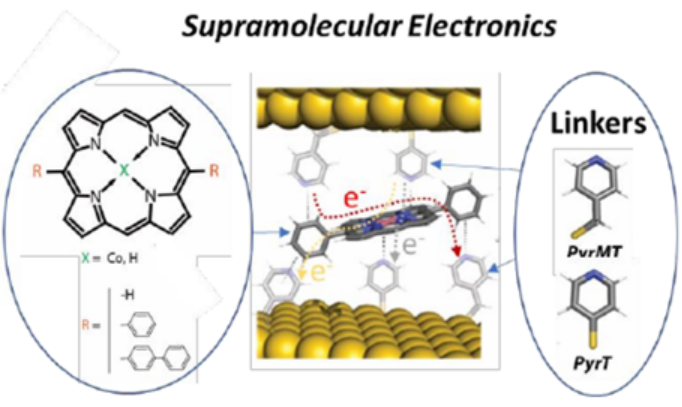

12. Angew:通過超分子相互作用調節金屬卟啉基線中的單分子電導

金屬卟啉基超分子陣列具有出色的電荷傳輸能力。近日,倫敦大學國王學院Ismael Díez-Pérez,巴塞羅那大學Eliseo Ruiz等通過金屬卟啉的軸向絡合將簡單的,自然激發的超分子相互作用引入納米級間隙中的單分子線的形成,并觀察到,軸向配位連接基的微小結構變化可以導致金屬卟啉基線的傳輸性質發生巨大變化。

本文要點:

1)相比于剛性的4-吡啶硫醇連接基,吡啶-4-甲硫醇配體由于具有額外的甲基基團,其柔性增加,使得其在兩個結電極和金屬卟啉環之間具有出乎意料的高導電性堆疊結構。

2)DFT計算揭示了一個分子連接結構,該結構由三個分子主鏈的移位堆疊構成,即兩個夾著金屬卟啉環的吡啶配體,其通過卟啉金屬中心與吡啶配位N和吡啶/卟啉p-p交疊而穩定。

3)相反,剛性更高的4-巰基吡啶配體對金屬卟啉金屬中心的八面體配位表現出更高的預期,從而導致更長的電子路徑,電導率降低。

4)此外,沿主分子連接軸施加機械擾動會導致吡啶連接基與卟啉環之間跨越隧穿間隙的分子的超分子結構更加豐富,其中一些涉及卟啉環的苯基取代基,并達到高電導值。

該工作為在超分子電子學發展的高效分子導線的構建中使用超分子化學樹立了例子,超分子電子學的這一概念已經在自然生物中得到利用。

Albert C. Aragonès, et al. Tuning Single‐Molecule Conductance in Metalloporphyrin‐based Wires via Supramolecular Interactions. Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI: 10.1002/anie.202007237

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202007237