第一作者:Ruixuan Qin、Pei Wang

通訊作者:鄭南峰、傅鋼

通訊單位:廈門大學

研究亮點:

1. 通過引入CO調節寡原子Pd等簇合物的電子結構提升Pd簇合物催化加氫反應性能。

2.得到TiO2負載的雙原子Pd2CO催化劑,在烯烴加氫反應中表現出迄今為止最高的催化活性。

金屬團簇催化劑

金屬活性位點的尺寸效應在催化中有重要影響。隨著合成方法學和相關表征技術的發展,研究人員成功制備了尺寸越來越小的納米顆粒與納米團簇,最終發展出了單原子催化,并在材料與催化領域大放異彩。但是,隨著研究的拓展,研究人員逐漸認識到單原子分散的金屬催化劑也具有一定的局限性,例如與氧化物載體表面氧配位或與碳基材料中的C或其他雜原子配位的單原子催化劑結構更加類似于均相催化中的配位結構,而缺少傳統金屬納米催化材料中的金屬-金屬配位。相比于與主族元素配位的高價單分散金屬位點,包含金屬-金屬鍵的雙原子甚至多原子金屬簇合物不僅配位不飽和度高,且多核位點有利于多分子吸附轉化和多電子催化過程,因而由有限個金屬原子組成的負載型金屬團簇催化劑引起越來越廣泛的關注。不同于金屬納米顆粒的連續軌道能級和單原子催化的分子軌道能級,簇合物的軌道能級往往非常獨特。表面科學研究、理論催化研究與表面金屬有機催化研究就發現,從單個原子到幾十個原子的簇合物,它們的電子結構和幾何結構都各不相同,所謂“Every Atom Counts”,因此不同金屬團簇的催化性能亦可能有很大差異。

成果簡介

近日,廈門大學鄭南峰教授與傅鋼教授課題組通過實驗研究與理論研究緊密結合,在寡原子Pd簇合物催化加氫研究中取得重要進展,相關成果發表于Science合作期刊《Research》。研究發現,在加氫反應中,相比于大尺寸的Pd納米顆粒表面原子,由幾個Pd原子組成的寡原子簇合物與H原子和加氫底物中間體的結合過強,因而不利于H轉移和加氫反應的進行。有趣的是,通過引入傳統認為對Pt族金屬催化加氫反應有強烈毒化作用的CO,用以調節寡原子Pd等簇合物的電子結構,可以使得Pd簇合物催化加氫反應性能得到大幅提升。基于此,他們使用Pd的羰基化合物作為前驅體,通過表面反應得到TiO2負載的雙原子Pd2CO催化劑,該催化劑在烯烴加氫反應中表現出迄今為止最高的催化活性。通過進一步脫除和再引入CO等方法強有力證實CO對于寡原子Pd簇合物催化加氫促進作用具有普適性。

要點1:簇合物催化

從單原子、簇合物到不同尺寸的納米顆粒,金屬催化劑廣泛應用于各類催化反應中。在多種催化反應中反應底物在金屬位點的吸附能和催化反應能壘表現出Br?nsted-Evans-Polanyi關系。根據Sabatier規則,較好的催化性能需要反應物與金屬原子的結合既不太強也不能太弱。對于不同尺寸的金屬納米顆粒或者簇合物,其表面原子的配位結構也不同,一般而言尺寸越小的簇合物其表面原子的配位不飽和度越高,與反應物結合的強度也越強,因而雙原子、三原子等寡原子簇合物的催化性能不一定很好。除了尺寸效應之外,與金屬配位的配體等也可以改變其電子結構,進而影響到其他反應物在表面的反應行為。相比于大尺寸的金屬納米顆粒,由幾個原子組成的配位高度不飽和的簇合物其電子結構等更加容易受配位物種的影響,這為簇合物催化性質的調控提供了新的維度。

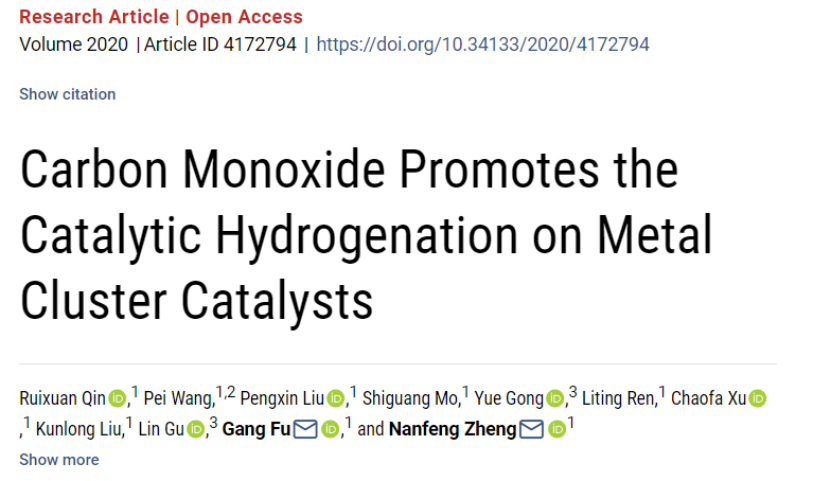

圖1. H2在不同尺寸Pd簇合物及Pd(100), Pd(111)表面(灰色虛線)的解離吸附能(ΔE2H)比較。其中n為簇合物中Pd原子數目,黑色空心圓點代表未負載的Pd簇合物,紅色空心三角形代表負載于TiO2(010)表面的Pd簇合物;黑色實心圓點代表未負載Pd簇合物共吸附CO,紅色實心三角代表負載于TiO2(010)表面且有CO共吸附。

要點2:DFT計算

對于過渡金屬催化加氫,表面H的結合能是描述催化性能的有效描述符。作者首先通過理論計算研究了不同核數目Pd簇合物表面H的結合能。如圖1中黑色虛線所示,H2的解離吸附能(ΔE2H)隨著尺寸的減小不斷增強(數值更負),尤其是小于10個Pd的簇合物,其ΔE2H相較于Pd(100)和Pd(111)表面(灰色虛線)嚴重偏離。由于寡原子簇合物在實際使用中無法孤立存在,因此作者進一步考察了負載于TiO2載體表面后的簇合物的ΔE2H。如圖1中紅色虛線所示,負載于TiO2表面的Pd簇合物ΔE2H比孤立的Pd簇合物更低,說明表面的H原子更穩定。

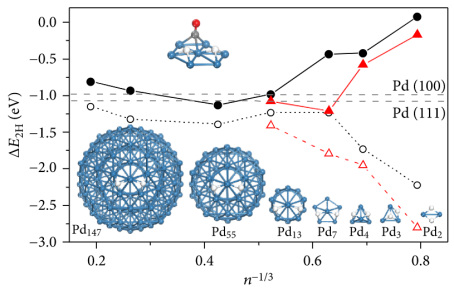

過強的H與表面的結合能暗示寡原子Pd簇合物對于催化加氫性能可能較差。因此作者進一步計算了Pd2/TiO2表面催化苯乙烯加氫的反應能壘。如圖2中黑色線所示,以H2解離吸附態作為初始態,Pd2/TiO2表面苯乙烯分步加氫能壘分步為1.26 eV和1.52 eV(第二步加氫過程無法優化得到過渡態,側面說明反應中間體與Pd結合過強),遠高于Pd納米顆粒表面加氫能壘(Pd(111): 0.72 eV (TS1), 0.48 eV (TS2)),說明寡原子Pd簇合物的催化加氫性能較差。

圖2 DFT計算Pd2/TiO2(黑色線與頂部結構)與Pd2CO/TiO2(紅色線與底部結構)催化苯乙烯加氫反應能量圖及其對應結構圖示。

作者認為,Pd2/TiO2加氫能壘較高可能與Pd2的電子結構有關。隨著簇合物尺寸減小,其d電子中心逐漸上移,從而導致與表面吸附物種逐漸增強。作者推測,通過引入強吸電子表面配體,可以使得電子結構發生重排,從而有可能提升Pd簇合物的催化加氫性能。如圖1中黑色實線所示,在孤立的Pd簇合物表面引入CO之后,其臨近位點共吸附H物種的ΔE2H大幅提高。該結論同樣適用于負載于TiO2表面的Pd簇合物(圖1紅色實線),且尺寸越小的簇合物CO作用越明顯。作者進一步探索了Pd2CO/TiO2表面催化苯乙烯加氫的能壘,如圖2紅色線所示,Pd2CO/TiO2表面催化苯乙烯加氫能壘僅需0.31 eV和0.35 eV。根據該結果可以預測,寡原子Pd簇合物修飾CO之后可大幅提升催化加氫活性。

根據以上密度泛函理論計算結果,作者使用H2[Pd2(μ-CO)2Cl4]簇合物為前驅體,經表面反應得到TiO2負載的Pd2CO/TiO2催化劑。

要點3:Pd2CO/TiO2催化劑表征

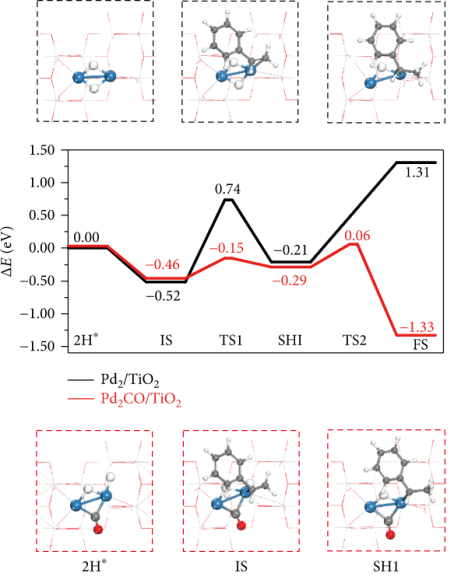

作者通過細致分析負載前后的UV-vis光譜,發現負載后的簇合物依然基本保持著雙原子Pd簇合物結構。通過HAADF-STEM分析和擴展邊同步輻射X射線吸收譜(圖3a,b)同樣證明Pd2CO/TiO2催化劑中的Pd基本保持雙原子分散結構。通過漫反射紅外DRIFTS實驗和CO程序升溫脫附-質譜檢測(TPD-MS)證明所得到的Pd2CO/TiO2催化劑中有吸附較強的CO物種。作者進一步通過乙烯加氫原位DRIFTS實驗證實,Pd2CO/TiO2催化劑表面吸附的CO不會催化加氫過程中脫附。

圖3. (a) Pd2CO/TiO2 HAADF-STEM圖,(b) Pd2CO/TiO2, Pd foil及前驅體的傅里葉變換EXAFS,(c, d) Pd2CO/TiO2與單原子Pd催化劑及Pd NSs催化苯乙烯加氫性能(c)與表觀活化能(d)比較。

要點4:催化性能測試

作者進一步對比了Pd2CO/TiO2催化劑與單原子Pd催化劑,Pd 納米立方塊(Pd NC)以及Pd 納米片(Pd NSs)的催化加氫反應性能。如圖3c所示,Pd2CO/TiO2催化劑催化苯乙烯加氫的催化活性遠高于不同配位結構的單原子催化劑和Pd納米顆粒。且動力學同位素實驗證明Pd2CO/TiO2催化加氫與理論計算相一致,都是H2均裂機制。其TOF與Pd納米顆粒表面原子相當,但質量比活性是Pd納米顆粒的5倍以上。此外,Pd2CO/TiO2催化劑的表觀活化能也與Pd納米顆粒接近,而遠低于單原子Pd催化劑的表觀活化能(圖3d)。

雖然Pd2CO/TiO2催化劑可以在催化苯乙烯加氫反應中循環5次而保持活性無明顯降低,但同步輻射X射線吸收實驗表征發現反應后的Pd發生了一定程度的聚集。為了驗證催化活性的提升是由表面吸附CO引起而非Pd結構變化貢獻,作者進一步將所得Pd2CO/TiO2催化劑在空氣中焙燒除去CO后進一步H2還原處理測到平均Pd核數目約10-20(由EXAFS擬合結果計算)的催化劑,Pd2-cal。然后進一步原位通入CO,從EXAFS結果可以看到通入CO后Pd的結構沒有發生明顯變化,但是X射線近邊吸收譜(XANES)可以發現吸附CO后的Pd電子密度降低,證明CO的引入確實可以調節Pd的電子結構。

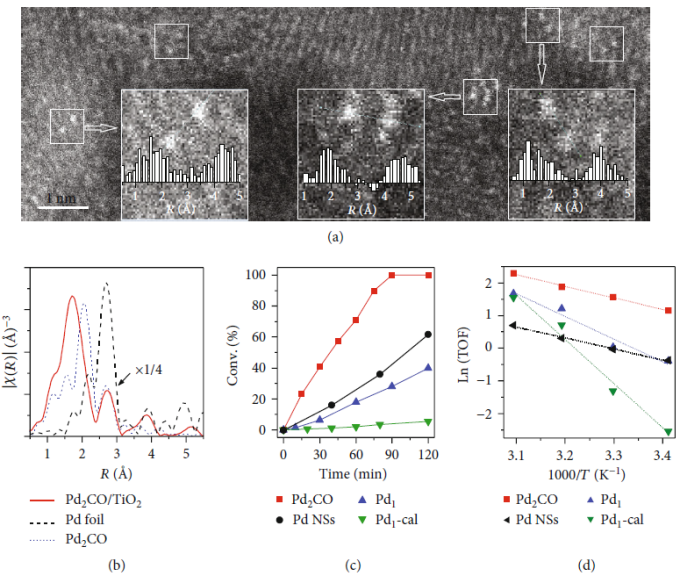

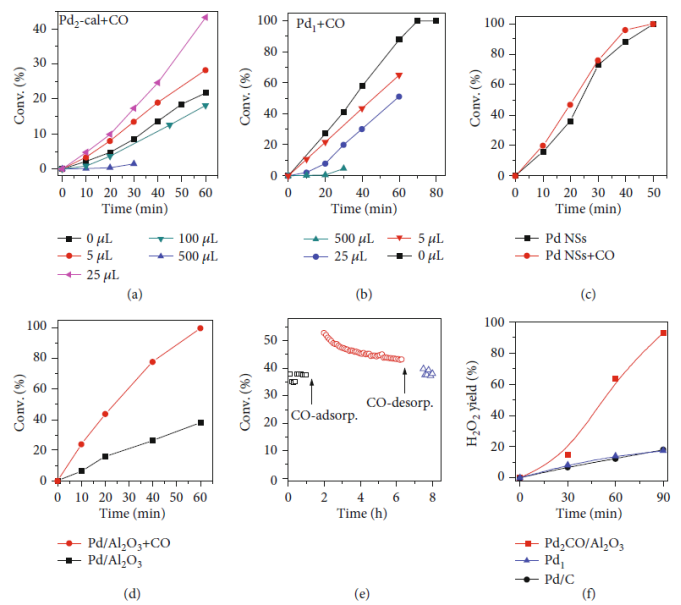

圖4. (a, b) 脫除CO后的Pd2-cal催化劑(a)與單原子Pd催化劑(b)加入不同量的CO后苯乙烯加氫催化性能比較;(c, d) Pd納米片(c)以及Pd/Al2O3 (d)在CO處理前后催化苯乙烯加氫反應性能比較;(e) CO處理前后的Pd/Al2O3連續催化乙烯加氫反應穩定性實驗;(f) Pd2CO/Al2O3與單原子Pd催化劑,商業Pd/C在蒽醌法制H2O2反應中的性能比較。

在催化苯乙烯加氫反應中,作者在反應體系中引入不同量的CO,如圖4a所示,加入CO前的Pd2-cal催化活性僅為Pd2CO/TiO2的約1/5,證明小尺寸的Pd簇合物催化加氫性能并不理想。隨著引入CO量的不同,Pd2-cal的活性隨著引入CO量的變化先增加后降低,充分證明引入適量的CO可以提升Pd的催化加氫活性。與之相比,在大尺寸的Pd納米顆粒上引入CO后則沒有明顯效果(圖4c),而對于單原子Pd催化劑上引入CO后催化活性只會不斷降低(圖4b)。

除了上述通過羰基簇合物制備所得的Pd催化劑之外,作者進一步通過常規的浸漬法制備了Al2O3負載的小尺寸的Pd催化劑。作者通過H2-TPD實驗證明,H2的脫附溫度在CO預處理后大幅降低,同樣證明CO的吸附可以調控H在表面的吸附強度。如圖4d所示,在苯乙烯加氫反應中該催化劑在CO處理后催化活性同樣可以得到大幅提升,且在乙烯加氫反應中,這種促進效果可以保持較長的時間(圖4e)。

為了進一步拓展該研究的發現,作者使用羰基鈀簇合物在Al2O3表面負載得到了了Pd2CO/Al2O3催化劑,如圖4f所示,在蒽醌法制雙氧水反應中Pd2CO/Al2O3催化劑可以得到遠高于單原子Pd催化劑和商業Pd/C的催化性能。

小結

綜上,該研究通過DFT理論計算系統研究了不同尺寸的Pd簇合物表面H的吸附情況及其加氫反應性能,發現寡原子Pd簇合物與H和加氫反應中間體結合過強導致催化加氫反應活性較差。作者進一步通過理論和實驗研究證明引入CO調節Pd的電子結構,可以使得Pd簇合物的加氫性能得到大幅提升。該研究從配位化學的觀點為簇合物催化性質優化提供了新的視角。

參考文獻

Ruixuan Qin, et al. Carbon Monoxide Promotes the Catalytic Hydrogenation on Metal Cluster Catalysts. Research, 2020,

DOI: 10.34133/2020/4172794

https://spj.sciencemag.org/journals/research/2020/4172794/