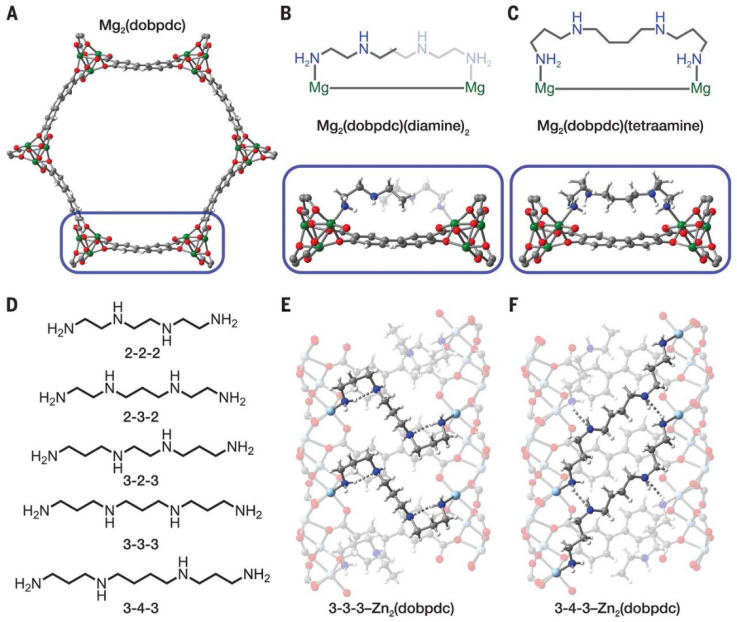

1. Science: 鎂-四胺MOF材料高效CO2吸附

雖然,天然氣比煤釋放的CO2較少,但是對天然氣的碳進行捕獲從而盡量避免釋放炔更困難,因為天然氣燃燒過程中釋放的CO2濃度是煤燃燒過程中濃度的1/3,同時含有大量O2,H2O等氣體。因此,加州大學伯克利分校Jeffrey R. Long等報道了四胺修飾的有機鎂金屬框架化合物材料中具有碳捕獲、蒸氣再生作用的雙重作用。

通過兩步協同CO2吸附作用實現了更高的CO2捕獲能力和吸附焓變化。該材料能夠從潮濕的空氣中捕獲CO2氣體,同時能夠在蒸氣作用中進行重生。作者發現該過程比溫度處理過程、壓力調控處理過程有更高的經濟性。

天然氣目前是美國主要的電能來源,將天然氣熱電廠釋放的CO2進行捕獲能有效的降低碳排放量。基于雙胺修飾的MOF材料在兩步協同CO2吸附中的作用,作者開發了四胺修飾的鎂基MOF材料,實現了在更嚴苛的條件中用于捕捉天然氣燃燒后廢氣中的CO2。

1)通過不同碳數的四胺(N,N'-雙(3-氨基丙基)-1,3-二氨基丙烷(N,N′-bis(3-aminopropyl)-1,3-diaminopropane)、N,N'-雙(3-氨基丙基)-1,4-二氨基丁烷(N,N′-bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane))和Mg的4,4′-二氧基聯苯-3,3′-二羧酸鹽(4,4′-dioxidobiphenyl-3,3′-dicarboxylate)結合生成四胺化的Mg2(dobpdc)(3-3-3)、Mg2(dobpdc)(3-4-3)。作者發現3-3-3和3-4-3中分別由于分子內、分子間氫鍵作用導致了更好的熱穩定性。2)作者發現Mg2(dobpdc)(3-4-3)展現出在僅僅含有10 %CO2氣氛中實現了高達90 %的CO2捕獲率。通過Clausius-Clapeyron方程計算作者發現,Mg2(dobpdc)(3-4-3)展現了較高的CO2吸附焓,因此在CO2捕獲過程中耗能更低。此外,作者發現Mg2(dobpdc)(3-4-3)在環境壓力中的吸附脫附回滯作用最低。3)吸附機理研究。通過紅外IR、固體NMR方法對Mg2(dobpdc)(3-4-3)的CO2吸附機理進行研究,作者發現原位紅外吸附實驗中發現1339 cm-1的C-N鍵、1689 cm-1的C-O鍵,同時在120 ℃的吸附平衡說明氨基甲酸銨物種是協同吸附作用的關鍵。作者在N-H振動區域發現相鄰的氨基甲酸銨之間存在氫鍵作用。通過固體NMR測試,作者發現1.04 bar 13CO2 13C NMR中出現了162.6 ppm的峰,對應于氨基甲酸銨物種。這個單重峰說明在Mg基MOF材料中所有的吸附CO2有相同的化學環境。通過異核相關NMR測試,作者發現CO2和一級胺基反應和氨基甲酸酯附近的二級胺進行反應。以上結果說明Mg2(dobpdc)(3-4-3)中兩步吸附協同機理。Eugene J. Kim, et al. Cooperative carbon capture and steam regeneration with tetraamine-appended metal–organic frameworks, Science 2020

DOI:10.1126/science.abb3976https://science.sciencemag.org/content/369/6502/392

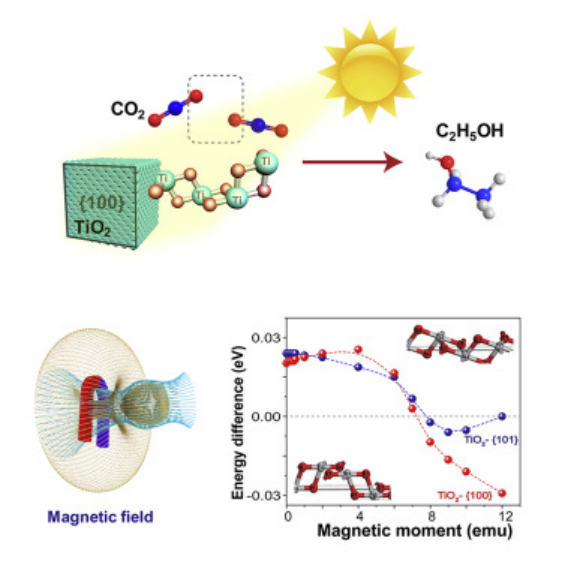

2. Chem: 磁場調控TiO2{100}面: CO2光催化轉化中C-C偶聯的新策略

溫室效應引起了全球關注。根據政府間氣候變化專門委員會的數據,溫室效應的年增長率為1.6%,預計到2030年CO2排放量將增加40%至110%。與此同時,全球能源危機正在逼近。環境治理的壓力和能源的短缺使可再生燃料的發展成為必然趨勢。一個有趣的策略是光化學二氧化碳轉換,利用太陽能將二氧化碳在溫和的條件下轉化為高附加值的可用燃料。太陽能驅動的CO2轉換反應是生產可用燃料和化學品的一個有吸引力的選擇。然而,傳統合成的TiO2材料存在將CO2轉化為多碳產物的活性低的問題,將二氧化碳轉化為多碳產品仍然是一項長期挑戰。有鑒于此,吉林大學馮守華院士等人,首次將強磁場引入到TiO2的合成中,通過調節高角度和低角度量子軌道的分裂比,開發了一種新型的含有更高活性低配位Ti原子的TiO2{100}面。1)原位傅立葉變換紅外光譜(FTIR)和DFT計算都表明,這種TiO2 {100}界面的電荷再分布和晶格結構有利于吸附的CO*的偶聯。2)利用強磁場策略合成的新型TiO2催化劑可以使CO2高效轉化為C2H5OH,C2H5OH的產率高達6.16 μmolg-1 h-1,比原始TiO2高22倍。總之,該工作提出的強磁場合成策略為理想的光催化劑合成提供了一個新的思路,并進一步加深了對原子軌道控制和二氧化碳轉化之間關系的理解。Meng-Pei Jiang et al. Magnetic-Field-Regulated TiO2 {100} Facets: A Strategy for C-C Coupling in CO2 Photocatalytic Conversion. Chem, 2020.

DOI: 10.1016/j.chempr.2020.06.033https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.06.033

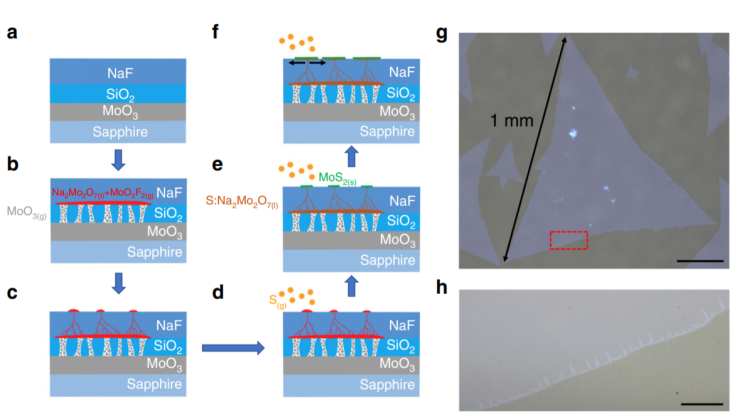

3. Nature Commun.:化學氣相沉積法合成大面積MoS2

大多數的二維過渡金屬硫化物材料化學氣相沉積合成方法中通過極少量前驅分子進而得到通常負載于基底上的大面積單晶材料。臺灣中央研究院原子與分子科學研究所Kuei-Hsien Chen、Po-Wen Chiu,臺灣大學Po-Hsun Ho、Li-Chyong Chen等報道了一種自封蓋氣相沉積反應合成大面積連續MoS2薄膜材料。1)在該合成方法中,作者通過MoO3和NaF的低共熔反應(eutectic reaction)形成液相中間體Na2Mo2O7,隨后通過硫化過程生成MoS2。形成的MoS2晶粒作為封裝層降低成核密度的同時,促進橫向生長。2)作者在調節反應的動力后,實現了大面積單層/雙層材料(1.1 mm×200 μm)以及通過創紀錄的450 μm晶粒在厘米級別大小的基底上實現全覆蓋(450 μm)薄膜。作者進一步將這種全覆蓋基底(1.5 cm×1.5 cm)制作成場效應晶體管器件,分別對單層/雙層的材料展現了33,49 cm2 V?1 s?1的高遷移率,和較高的開關比(1~5×108)。Ming-Chiang Chang, et al. Fast growth of large-grain and continuous MoS2 films through a self-capping vapor-liquid-solid method, Nature Commun. 2020

DOI:10.1038/s41467-020-17517-6https://www.nature.com/articles/s41467-020-17517-6

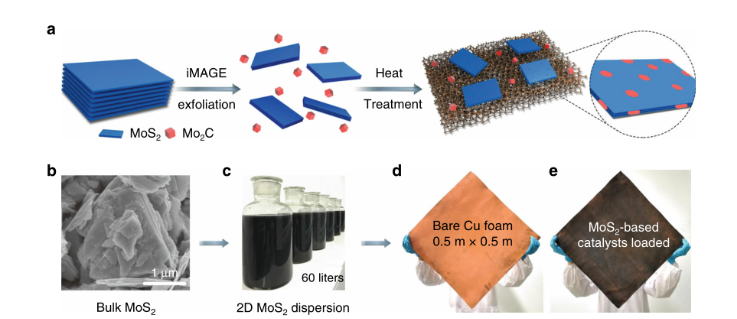

4. Nature Commun.:高通量生產廉價礦物基二維電催化劑用于高電流密度析氫

高通量、可規模化生產廉價、高效、耐用的電催化劑對于滿足在工業要求的高電流密度下工作是電化學技術大規模應用面臨的一個巨大挑戰。近日,清華-伯克利深圳學院劉碧錄副教授報道了一種高通量可擴展方法,成功制備了廉價、高性能的MoS2基HER催化劑,該催化劑在高達1000 mA cm-2的高電流密度下可以穩定工作。1)研究人員首先通過可擴展的自上而下剝離法獲得2D MoS2片狀催化劑,然后進行簡單的熱處理來制備催化劑,這兩種工藝都有可進行擴展以實現催化劑的高通量生產。2)催化劑的邊緣和表面均為Mo2C納米粒子修飾的二維MoS2,具有良好的HER性能,在412 mV時的電流密度為1000 mA cm-2,塔菲爾斜率為60 mV dec-1,并具有良好的24 h穩定性。3)研究人員研究了利用天然富含稀土礦物中廉價的輝鉬礦精礦高通量生產方法的可行性,發現礦物催化劑在高電流密度下也表現出良好的HER性能。該電催化劑的產率高達1.3 g h-1,比先前報道的產率高出1~2個數量級,催化劑價格約為10 US$ m-2,比商用Pt/C電催化劑低30倍左右。Zhang, C., Luo, Y., Tan, J. et al. High-throughput production of cheap mineral-based two-dimensional electrocatalysts for high-current-density hydrogen evolution. Nat Commun 11, 3724 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-17121-8https://doi.org/10.1038/s41467-020-17121-8

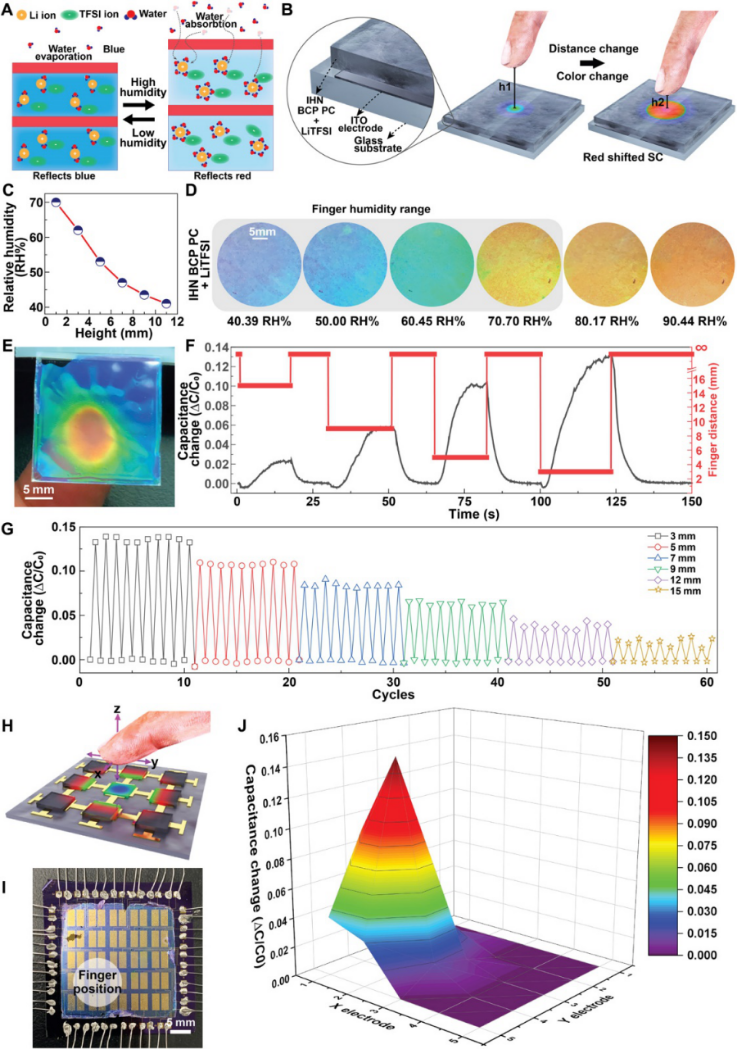

5. Science Advances:3D非接觸式多階反射結構色彩感測顯示器

開發一種輕量級、低功耗、用戶交互的三維(3D)無接觸顯示屏,可以檢測到人體刺激并同時以非接觸方式可視化,這引起了人們的極大興趣。于此,韓國延世大學Cheolmin Park、Won-Gun Koh等人提出了一種基于薄的固態嵌段共聚物(BCP)光子晶體(PC)的多階反射結構顏色(SCs)的用戶交互式三維非接觸式感測顯示器。1)全可見光SCs是在BCP-PC中開發的,BCP-PC由交替的片層組成,其中之一包含化學交聯的互穿水凝膠網絡。將非揮發性離子液體吸收到互穿網絡的結構域中,可以通過使用多階光子反射來進一步操縱SC,從而產生由反射顏色混合產生的前所未有的可見SCs。2)此外,通過使用吸濕性離子液體墨水,創建了可打印的三維無接觸交互式顯示器,其中,根據手指到顯示器的距離,可以在不同的SC中有效地顯示人手指的3D位置。Han Sol Kang, et al., 3D touchless multiorder reflection structural color sensing display. Science Advances 2020.

DOI: 10.1126/sciadv.abb5769https://advances.sciencemag.org/content/6/30/eabb5769

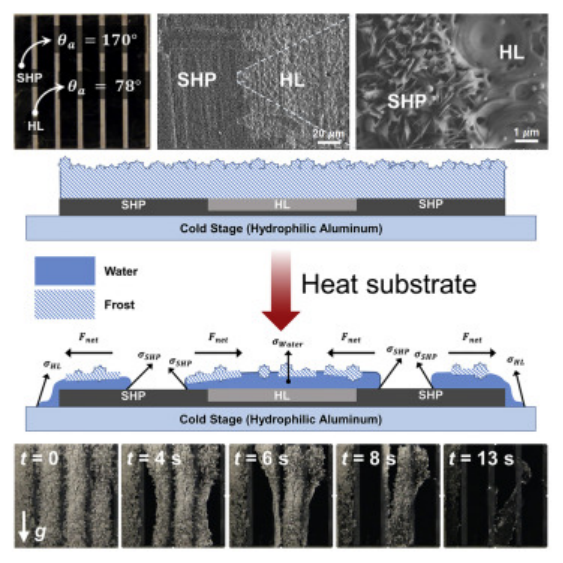

6. Matter:超疏水和雙親表面的動態除霜

結冰和積冰是許多建筑能源應用面臨的嚴重問題。當前的除霜方法主要通過反轉系統循環方向以加熱工作流體而無法避免會造成大量能耗。另外,除霜循環后保留在熱交換器上的水降低了其長期傳熱性能。有鑒于此,美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校Nenad Miljkovic報道了空間上具有不同潤濕區的超疏水和雙親表面的除霜行為。1)通過光學成像,研究人員發現兩親性區域的解凍是一個動態過程,其中冰/霜層由于高度流動的融冰而發生自發運動。此外,動態除霜的高流動性使表面力能夠在超疏水區域完全融化之前將其“拉動”并清除掉。2)研究人員對具有水平(無重力)和垂直(有重力)構型的表面進行了雙親表面優化設計。并優化了基于香蕉葉的分枝雙親設計,以實現動態除霜過程中的表面清潔。此外,還研究了雙親表面在蒸發介質清洗和干燥過程中的性能。研究工作不僅為雙親性表面的合理制備提供了基本的設計準則,而且闡明了潤濕性梯度對除霜動力學的影響。同時,提出了通過識別工藝中的關鍵瓶頸進一步縮短除霜時間的途徑以及設計方法來為工業應用創造有效的除霜增強型表面。Gurumukhi et al., Dynamic Defrosting on Superhydrophobic and Biphilic Surfaces, Matter (2020)

DOI:10.1016/j.matt.2020.06.029https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.06.029

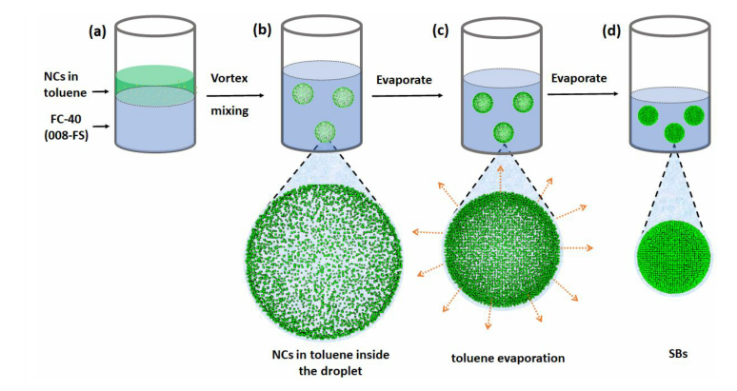

7. Nano Letters:油包油模板法制備高穩定鈣鈦礦超晶

無機鈣鈦礦在其廣泛的光電應用中顯示出誘人的前景。最近據報道,無機鈣鈦礦納米晶體(NCs)的超晶體(SCs)具有高度有序的結構以及新穎的集體光學特性,為高效薄膜應用提供了新的機會。近日,荷蘭阿姆斯特丹大學Peter Schall報道了一種控制良好的技術來將鈣鈦礦型納米碳管組裝成SCs,并通過油包油乳液模板實現了SC膜的高穩定性。1)通過制備含氟表面活性劑穩定的疏水氟化油溶劑(如FC-40)乳液解決了避免用水的關鍵問題,并闡明了表面活性劑濃度、蒸發溫度和立方體NC形狀對SCs拓撲結構的影響。2)研究發現,在決定最終超結構的結構和形態時,乳液滴的球形限制和立方體NCs的銳度之間存在著獨特的相互作用。這種相互作用被用來獲得以六邊形緊密堆積順序排列的SCs的致密超結構。與單個NCs相比,SCs的光致發光光譜顯示出1-10 nm的紅移,表明NC之間存在能量轉移。此外,與先前報道的組裝方法相比,所得的SCs在至少兩個月內顯示出高的形態學穩定性,而沒有明顯的結構退化和輕微的光學變化。Yingying Tang, et al, Highly Stable Perovskite Supercrystals via Oil-in-Oil Templating, Nano Lett., 2020

DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c02005https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02005

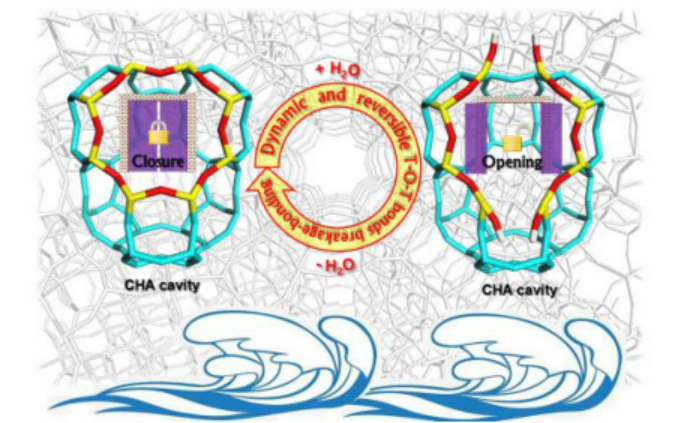

8. Angew:溫和水熱條件下分子篩中水誘導結構動力學過程:酸度鑒定和催化劑改性的瓶中船策略

水是自然界中最重要、最普遍的物質。人們一直在努力追求和探索與水相關的過程,并模仿這些重大發現,以造福全人類。作為人類模仿天然物質形成的成功例子,基于水熱合成的分子篩已經廣泛應用于工業中。近日,中科院大連化物所魏迎旭研究員,劉中民院士報道了在溫和的水熱條件下,揭示了SAPO分子篩中水誘導的結構動態可逆過程。1)通過使用17O標記水(H217O)進行中溫水蒸氣,成功地揭示了SAPO-34分子篩中T-O-T鍵的動態可逆斷裂,并捕捉到了來自H217O的17O原子進入分子篩骨架的現象。該結果表明,在溫和的水熱條件下(100-300°C),SAPO-34分子篩的T-O-T鍵發生了令人驚訝的動態可逆斷裂。此外,研究人員通過在水熱輔助下將大探針分子三甲基膦(TMP)和吡啶包裹到SAPO-34的CHA腔中(動力學直徑分別為5.5 ?和5.3 ?(遠大于SAPO-34中8-MR的孔徑(3.8 ?))),以進一步鞏固這一動態和可逆的T-O-T鍵斷裂過程。2)骨架的可逆水熱穩定性以及引入大于分子篩孔徑的大分子探針分子的可行性為分子篩,特別是小孔分子篩的酸性鑒定和催化劑改性提供了有效的策略。3)在SAPO-34分子篩中引入TMP,顯示了BASs與探針分子之間特殊的主客體相互作用,首次非常準確地鑒定了四種來源于骨架中四個不等價O位的BASs。4)對MTO催化劑進行TMP/吡啶改性可以提高低碳烯烴選擇性和乙烯丙烯比,這是一種非常有效的分子篩催化劑擇形控制策略。這些發現不僅揭示了分子篩材料在水熱環境中的結構動力學和可逆過程,而且提供了一種有效的瓶裝船策略,具有很大的應用潛力。Tantan Sun, et al, Water-Induced Structural Dynamic Process in Molecular Sieves under Mild Hydrothermal Conditions: Ship-in-a-Bottle Strategy for Acidity Identification and Catalyst Modification, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202009648https://doi.org/10.1002/anie.202009648

9. Angew: [NiFe]‐氫化酶模擬物實現高效光催化析氫

自然界中的加氫酶(即[FeFe]-H2ase,[NiFe]-H2ase)可以有效且可逆地催化質子(H+)向氫(H2)的轉化。由于埋藏在蛋白質支架中的[MFeS2](M = Fe, Ni)簇被確定為活性催化中心,研究人員幾十年來一直努力在人工光合作用中復制析氫反應。但是[NiFe]-H2ase模擬物的研究遠遠滯后,原因是異質雙金屬中心的結構復雜性更高。理解異雙金屬結構和性質一直是具有挑戰性的,并且在光催化系統中,還原的中間體壽命很短,以至于形成的中間體的身份和催化作用仍然不清楚。有鑒于此,中國科學院理化技術研究所吳驪珠院士等人,受天然[NiFe]-H2酶的啟發,設計了模擬物1,(dppe)Ni(μ‐pdt)(μ‐Cl)Ru(CO)2Cl,可以在光催化條件下實現高效析氫。1)由于RuII和FeII具有相似的化合價殼結構,因此異雙金屬模擬物中RuII的配位化學應與[NiFe]-H2酶中FeII的配位相似。1的X射線晶體學分析表明,Ni中心保持扭曲的正方形平面幾何形狀,而Ru原子具有與橋pdt配體中的兩個μ-S原子,兩個CO和兩個Cl配位的八面體幾何形狀。由于每個金屬的飽和18e-構型,該絡合物即使在空氣中也是穩定的。2)在光還原、電還原和化學單電子還原過程中捕獲了一個新種2。原位紅外光譜(IR)、電子順磁共振(EPR)、核磁共振(NMR)、X射線吸收光譜(XAS)以及密度泛函理論(DFT)計算的實驗研究,證實了2的二聚體結構是一個封閉的殼層,以RuI為中心的對稱結構。3)分離出的二聚體2在析H2的光催化中顯示出真正的催化作用,翻轉頻率TOF為1936 h-1,然而模擬物1僅作為預催化劑,在還原為2后才發揮析氫作用。總之,2在光催化中具有顯著的催化活性和獨特的二聚體結構,這為進一步研究氫化酶模擬物的析氫反應提供了廣闊的研究前景。Li-Zhu Wu et al. Identifying a Real Catalyst of [NiFe]‐Hydrogenase Mimic for Exceptional H2Photogeneration. Angew., 2020.DOI: 10.1002/anie.202006593https://doi.org/10.1002/anie.202006593

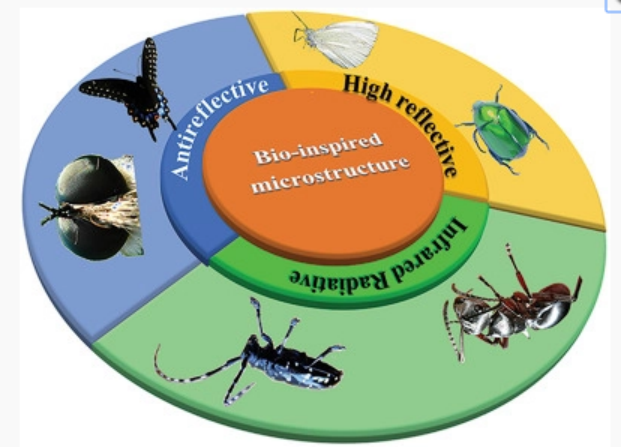

10. AM綜述:用于光和熱調節的仿生微結構材料

完美的光學和熱調節系統存在于自然界中,特別是在生物體表面的微結構中。事實上,光與物質通過這些微觀結構的相互作用對生物體的進化和生存具有重要意義。此外,這些生物微結構的光學調節是自然選擇的結果。有鑒于此,基于生物體的各種光學現象及其潛在的物理機制,哈爾濱工業大學潘磊助理研究員,李垚教授綜述了微結構類型和材料性能對光學性能的影響,并詳細討論了它們對光學器件和光熱系統設計和制備的指導作用。作者主要集中在三個部分,每一節都介紹了自然界中的一種生物光學現象及其在生物體中的作用,并介紹了它對光學器件和光學工程的重要影響。1)第一部分介紹了生物體低反射面的光學現象和原理,包括增加吸收和增強透射。作者總結了這些結構對光學器件和系統的增強效應。2)第二部分介紹了生物體的高反射面及其原理,包括高寬帶反射率和可調窄帶反射率。通過仿生設計,實現了光譜峰在外場作用下的移動和顏色變化,揭示了傳感器對象物質和有毒物質的生物仿真性。3)第三部分介紹了生物體對紅外光的調節及其機制,包括動態紅外輻射調節和多波長調節的光學性能,以調節生物體的體溫,提高生物體的生存能力。利用動態紅外輻射調節材料及其獨特的結構,可以實現紅外自適應偽裝。此外,還提出了通過調節太陽輻射波長(0.2 μm)和紅外輻射波段(2.5 μm)的光學性能來調節溫度調節材料。Shuliang Dou, et al, Bioinspired Microstructured Materials for Optical and Thermal Regulation, Adv. Mater. 2020

DOI: 10.1002/adma.202000697https://doi.org/10.1002/adma.202000697

11. ACS Nano:仿珍珠層絲素交聯膜用于滲透能收集

基于從環境中獲取可持續能源,河水與海水之間的滲透能有助于解決全球性問題,例如能源短缺和環境污染。然而,目前基于反向電滲析技術的應用受到了在經濟上不可行的功率密度和膜材料的質量傳輸不足的嚴重限制。有鑒于此,中科院理化技術研究所Xiang-Yu Kong,聞利平研究員,江雷院士報道了一種用于收集滲透能的分層納米流體裝置,該裝置主要由連接電化學電池兩個隔室和循環溶液的GO/SNF/GO膜組成。隨著設備的運行,在由復合膜分隔的兩種溶液的界面處會出現化學勢梯度,因此可以實現將滲透能轉換為電能。1)研究人員采用了一種簡便的真空過濾策略來構建柔性復合膜,該膜是通過將2D GO納米片與1D SNF交聯而制成,SNF充當“納米級鎖”。 SNFs的非均相疏水和親水結構域與兩親性GO納米片之間的強且可識別的界面鎖定促進了緊密的組裝。合成的GO/SNF/GO膜具有理想的多層夾層結構和機械性能,在鹽水中表現出優異的長期穩定性。此外,GO納米片之間的層間距允許離子通過復合膜傳輸,也為從鹽度梯度中獲取能量提供了前提條件。2)研究人員實現了天然海水與河水混合滲透能量轉換的突破性進展,功率密度達到5.07 W m-2。此外,作為輔助因素的熱場可以幫助提高輸出功率密度,在50 °C的熱場下,由于離子運動范圍和電極反應活性的提高,功率密度提高了77.5%。通過工業余熱和太陽能的利用,該裝置有望得到進一步的改進和應用。

Weiwen Xin, et al, Biomimetic Nacre-Like Silk-Crosslinked Membranes for Osmotic Energy Harvesting, ACS Nano, 2020DOI:10.1021/acsnano.0c01309https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c01309

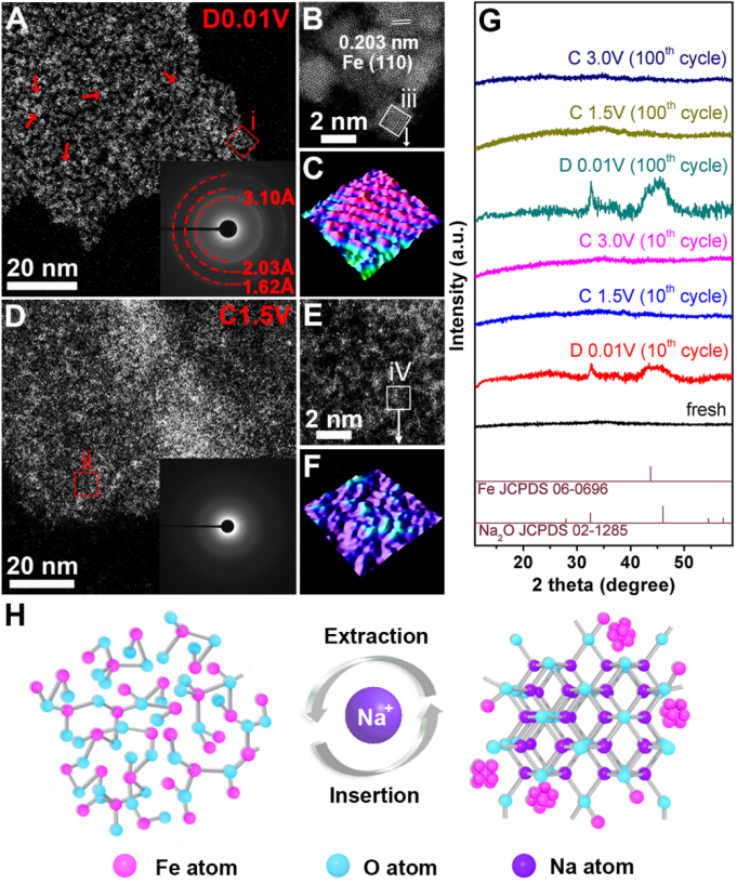

12. CRPS:非晶態金屬氧化物納米片——具有可逆結構的鈉離子電池負極材料

在能源存儲領域,鈉離子電池(SIBs)因低成本、高功率等優勢而備受關注。然而其負極材料在金屬離子的脫嵌過程中常常面臨體積膨脹率大、電極粉化等問題,從而造成電池性能的衰退。與晶體材料的原子結構不同,非晶態材料具有短程有序、長程無序的特殊原子排列。獨特的內部結構賦予它們更小的體積膨脹率,較快的離子擴散速率和更多的活性位點,對于長期的電化學電荷儲存是非常有利的。由于非晶態納米材料復雜的生長機理,對于其尺寸和形狀的可控合成仍然是一個巨大的挑戰。近日,中國科學技術大學洪勛、章根強等人聯合報道了一種可控合成二維非晶態金屬氧化物納米片的通用策略,適用于包括5種一元化合物、16種二元化合物和兩種三元化合物在內的多個體系。其中,所制備的非晶FeOx納米片作為鈉離子電池的負極材料,展現了出色的比容量和長期循環穩定性。進一步的研究表明二維非晶納米片在電化學循環過程中具有可逆的非晶-晶體-非晶結構轉變,這種獨特的轉化機制保證了其高可逆容量和容量保持率。1)作者通過直接煅燒乙酰丙酮金屬鹽和無機鹽的混合物合成出超過20種類型的非晶態金屬氧化物納米片,該方法操作簡單且具有普適性。2)所制備的非晶態FeOx納米片作為SIBs的負極材料在0.1 A g-1時可獲得263.4 mAh g-1的高比容量,并具有出色的循環穩定性。二維非晶納米片較大的原子間距和松散堆積特性有效地減少了快速離子脫嵌過程中的體積變化,從而增強了電池的安全性和穩定性。3)探究了堿離子存儲中非晶態材料的儲能機理,從原子尺度觀察到二維非晶FeOx納米片在電化學循環過程中具有獨特的可逆非晶-晶體-非晶結構轉變,并且在整個循環中保持穩定。該團隊創新開發了一種簡單且通用的納米合成技術,制備出超過二十種類型的二維非晶金屬氧化物納米片,所制備的新型二維非晶納米材料在能源與催化領域具有較大的應用潛力。RongboSun, et al. Amorphous Metal Oxide Nanosheets Featuring Reversible Structure Transformations as Sodium-Ion Battery Anodes. Cell Reports Physical Science. 2020

DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100118

https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2020.100118