1. Nature Communications:適用于節能建筑的可伸縮美觀透明木材

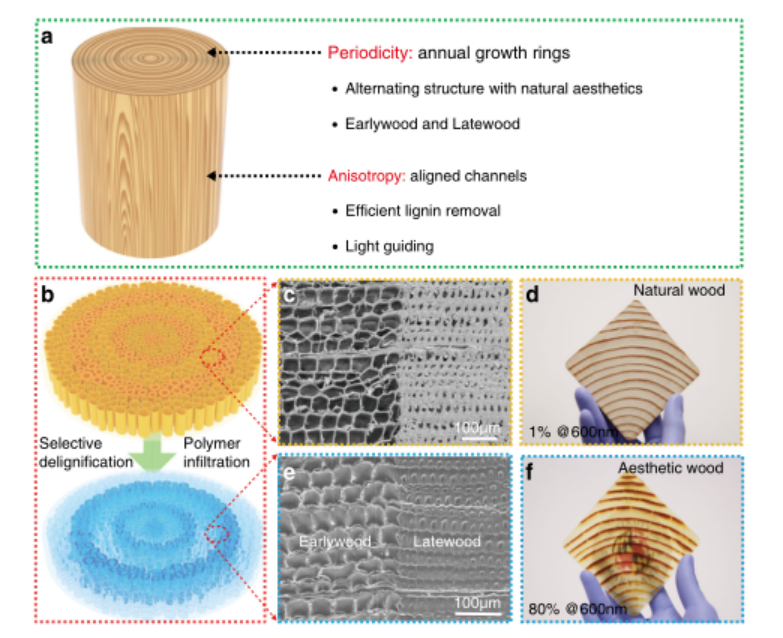

如今,節能建筑材料對于降低室內能源消耗具有重要意義,其能夠實現更好的隔熱,促進有效的陽光收集,并提供舒適的室內照明。近日,馬里蘭大學胡良兵教授報道了通過空間選擇性地去除原木材料中的木質素,成功開發出一種美觀的透明木材(簡稱美學木材),在使得木材透明的同時,保持其自然圖案。

本文要點:

1)基于低密度早材(EW)和高密度晚材(LW)之間存在明顯的結構差異。研究人員選擇軟木(例如道格拉斯冷杉)作為概念驗證演示。

2)在短短2小時的化學處理中,天然木材被選擇性地脫木素,以保持其原有的年輪圖案。然后將折射率匹配的環氧樹脂滲透到納米級框架中,使木材透明并保留木紋。

3)研究人員首次提出了新型可伸縮美觀木材的新穎概念。通過空間選擇性脫木素和環氧樹脂滲透的過程,美觀木材具有綜合美學特征(完整的木紋)、優異的光學性能(平均投射率為~80%)、良好的紫外線阻擋能力和低導熱系數(0.24W m?1K?1)。此外,美觀木材的快速制造工藝和機械堅固性(縱向拉伸強度高達91.9 MPa,韌性高達2.73 MJ m-3)使其具有良好的放大能力(320 mm×170 mm×0.6 mm),同時節省了大量的時間和能量。

這種多功能美觀木材有望廣泛應用于現代綠色建筑領域。

Mi, R., Chen, C., Keplinger, T. et al. Scalable aesthetic transparent wood for energy efficient buildings. Nat Commun 11, 3836 (2020).

DOI:10.1038/s41467-020-17513-w

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17513-w

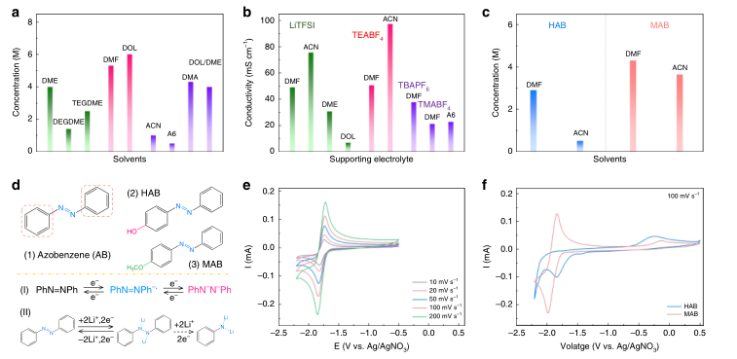

2. Nature Communications:基于偶氮苯有機分子中的可逆氧化還原化學用于高容量和長壽命非水氧化還原液流電池

具有氧化還原活性有機分子作為有希望的活性材料已在氧化還原液流電池(RFB)中引起了廣泛的研究興趣,但就可用容量和循環穩定性而言,仍無法將其用于非水體系。近日,得克薩斯大學奧斯汀分校余桂華教授報道了三種偶氮化合物,分別由位于中心帶有偶氮官能團的兩個苯環形成π共軛結構的偶氮苯(AB),4-甲氧基偶氮苯(MAB)和4-羥基偶氮苯(HAB)構成活性材料,用于研究有機溶劑中的氧化還原化學和非水RFBs(NARFB)中的電化學性能。

本文要點:

1)作為堿性化合物,AB分子主要用作模型材料,以研究在不同支持電解質中的電化學性質,并且在普通有機溶劑中顯示出高溶解度(4–5 M),這有利于實現高能量密度。尤其是基于分子間相互作用引起的AB極化可提高其在極性非質子溶劑二甲基甲酰胺(DMF)中的溶解度。

2)由于AB的電化學性質高度依賴于電解質,因此研究人員使用由AB分子,雙(三氟甲磺酰基)酰亞胺鋰(LiTFSI / LT)鹽和DMF溶劑組成的最佳電解質設計來評估其電化學性能。

3)結果表明,在電池電壓大于2V的情況下,NARFB電池的可逆容量高達46 Ah L-1。更重要的是,在低濃度(0.1 M)和高濃度(1 M)下均能穩定循環1000h以上,容量衰減率分別為每周期0.007% /每天0.35% 和每周期0.15% /每天0.16%。

考慮到工業上可獲得的各種衍生物,AB的高溶解性和優異的電化學穩定性的結合對于設計先進的NARFBs邁出了重要的一步。

Zhang, L., Qian, Y., Feng, R. et al. Reversible redox chemistry in azobenzene-based organic molecules for high-capacity and long-life nonaqueous redox flow batteries. Nat Commun 11, 3843 (2020).

DOI:10.1038/s41467-020-17662-y

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17662-y

3. Nature Communications:基于二維共價封裝的穩定大容量高倍率硅基鋰電池正極

硅是一種用于鋰離子電池和后鋰離子電池的優異的負極材料,但在鋰化和脫鋰時會發生大量體積變化。由此產生的松散和界面結構的不穩定性嚴重降低了電池性能并阻礙了其實際應用。迄今為止,已經為硅負極開發了各種設計策略,這些策略可以分為如下三類:(i)將硅尺寸縮小到具有納米級的特征尺寸(特別是低于臨界值);(ii)通過將尺寸縮小的硅與碳納米結構(通常為卵黃殼或線中管結構)的組合來定制相鄰的導電介質;(iii)減小尺寸的硅與具有最大潛力減少意外斷開的相鄰導電介質之間的共價結合。

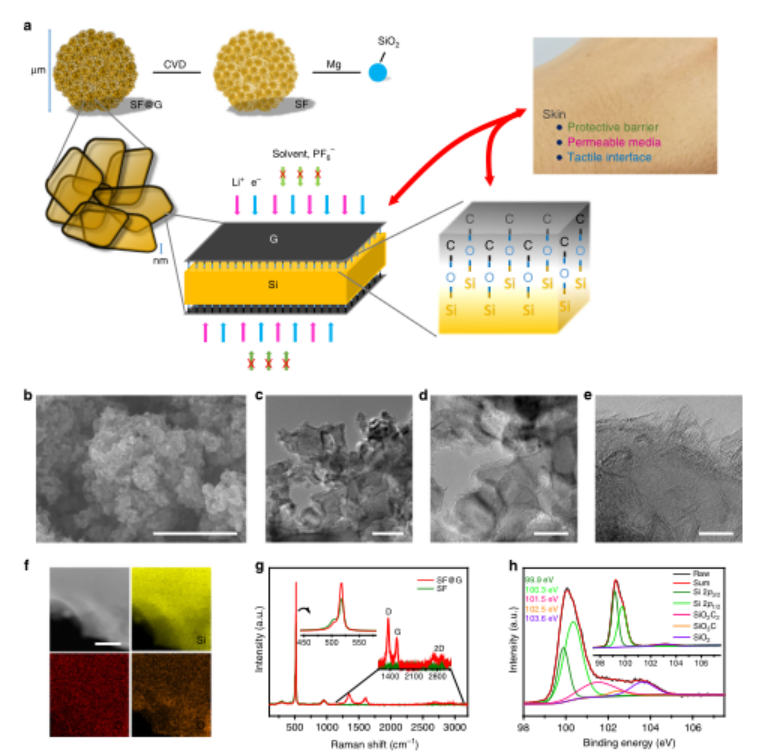

近日,國家納米科學中心李祥龍項目研究員,智林杰研究員報道了一種二維共價封裝策略。作為概念驗證,二維共價鍵合的Si-C雜化材料(SF@G)在重量、體積和面積方面表現出穩定、高容量和高倍率的鋰存儲性能。優異的綜合性能明顯優于以往的文獻研究報道。

本文要點:

1)研究人員通過二氧化硅的鎂還原反應產生硅花(SF),并通過化學氣相沉積(CVD)在其上沉積石墨烯(G)進而合成SF@G材料。通過SEM,TEM和元素圖譜圖像揭示了SF@G的形態。其具有由大量相互連接的納米板組成的微尺寸繡球花狀結構。此外,拉曼光譜證實了化學氣相沉積過程中納米板的完好無損。此外,D帶與G帶的比率估計為1.5左右,表明在沉積的石墨烯中存在有利于離子傳輸的針孔、缺陷或無序疇。

2)硅和碳之間的結合建立了牢固和有效的接觸,從而使得電子和離子能夠快速地從硅傳輸到硅。更重要的是,基于界面形態和化學組成的表征結果,這種類似皮膚的結合極大地改變了硅與電解質的界面,嚴格阻止了硅與電解質的直接接觸,并改變了材料界面,使接觸持續循環。從而使其在循環時保持穩定。

3)與以往報道的硅負極采用物理鍵合或單點和幾點共價鍵合的概念不同,二維共價封裝實現了硅與相鄰導電介質之間的一種新的鍵合模式。

結合具有成本效益的原材料和簡單、方便、可擴展的制造工藝,這項研究開辟了一條新的可行途徑,可實現在不犧牲包括產能和倍率性能在內的情況下穩定硅負極。

Zhang, X., Wang, D., Qiu, X. et al. Stable high-capacity and high-rate silicon-based lithium battery anodes upon two-dimensional covalent encapsulation. Nat Commun 11, 3826 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-17686-4

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17686-4

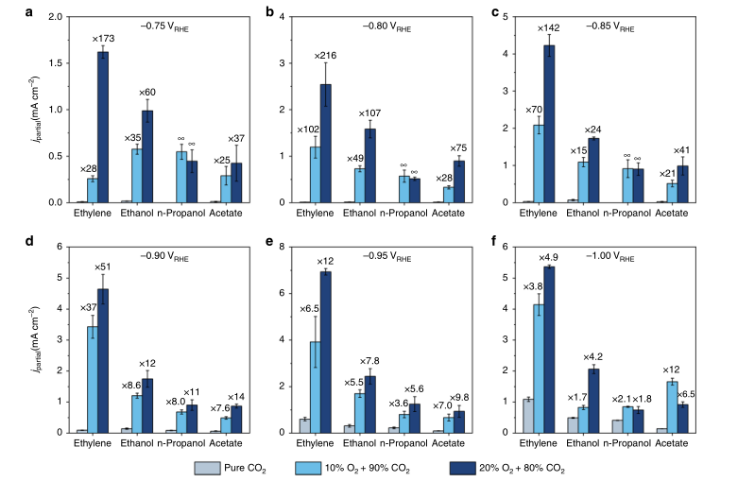

4. Nature Communications:氧誘導共電解促進CO2電化學還原

利用可再生電力促進CO2電化學還原(CO2RR),是可持續的燃料生產和能源儲存的一種有效策略。銅是唯一能夠將二氧化碳轉化為高附加值產品(如碳氫化合物和含氧化合物)的單金屬電催化劑,但選擇性差,活性一般。研究發現,通過多次氧化處理可以改善銅催化劑的性能。然而,關于增強機理目前仍然存在爭議。

近日,清華大學陸奇副教授,美國特拉華大學Bingjun Xu,臺灣成功大學Mu-jeng Cheng報道了CO2與低濃度O2共電解表面羥基物種的存在可以顯著提高銅催化CO2RR的活性。當通過共同進料CO2和O2(高達20%)與氧還原反應(ORR)結合時,CO2RR中含氧化合物和碳氫化合物的生產率提高了216倍。

本文要點:

1)原位表面增強拉曼光譜(SERS)顯示,在CO2RR條件下,微米級Cu顆粒上存在表面氫氧化物,這可能是由于發生ORR而形成。并通過其他實驗和計算驗證了表面羥基物質與增強的反應性之間的相關性。

2)與CO2和O2共同還原的情況相比,在電解質中添加低濃度的H2O2(已知的ORR的可能產物)對催化性能的增強作用要小得多。重要的是,沒有發現具有表面羥基的拉曼特征,表明表面羥基是提高生產率的關鍵而不是任何氧化劑如H2O2。此外,密度泛函理論(DFT)計算顯示,表面羥基的存在可有效降低含氧化合物和碳氫化合物形成的能壘。

3)結果表明,通過共電解利用耦合反應,有望提高CO2RR的性能。

從實用的角度來看,CO2RR和ORR耦合的策略可以降低從煙氣或直接空氣捕集的CO2氣流中存在的痕量O2的分離成本。

He, M., Li, C., Zhang, H. et al. Oxygen induced promotion of electrochemical reduction of CO2 via co-electrolysis. Nat Commun 11, 3844 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-17690-8

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17690-8

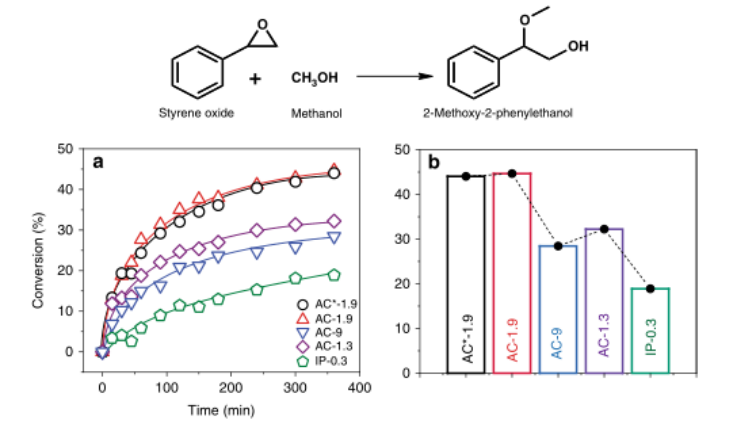

5. Nature Communications:具有酸性鋁硅酸鹽的納米海綿催化劑可降解塑料和將二氧化碳轉化為燃料

具有類似沸石的強酸性和結構特性(如無定形硅鋁酸鹽(ASAs))的固體酸的合成仍然是一個挑戰。近日,英國諾丁漢大學Vivek Polshettiwar報道了一種非晶態“酸性硅酸鋁(AAS)”的合成,這種無定形“酸性硅酸鋁(AAS)”具有類似沸石中的Br?nsted酸性中心和類似ASAs的織構性質。

本文要點:

1)AAS可以催化不同的反應(環氧乙烷開環,vesidryl合成,Friedel-Crafts烷基化,茉莉醛合成,二甲苯異構化和枯烯裂化),其性能優于最新的沸石和無定形硅鋁酸鹽。

2)值得注意的是,AAS在明顯較低的溫度下將多種廢塑料有效地轉化為碳氫化合物。Cu-Zn-Al/AAS雜化物具有出色的CO2燃料轉化性能,對二甲醚的選擇性為79%。

3)利用常規的DNP增強的固態NMR,研究人員從分子水平上研究了這些材料獨特的Br?nsted位點。由于強酸和可及性的獨特組合,AAS將成為沸石的潛在替代品。

Maity, A., Chaudhari, S., Titman, J.J. et al. Catalytic nanosponges of acidic aluminosilicates for plastic degradation and CO2 to fuel conversion. Nat Commun 11, 3828 (2020).

DOI:10.1038/s41467-020-17711-6

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17711-6

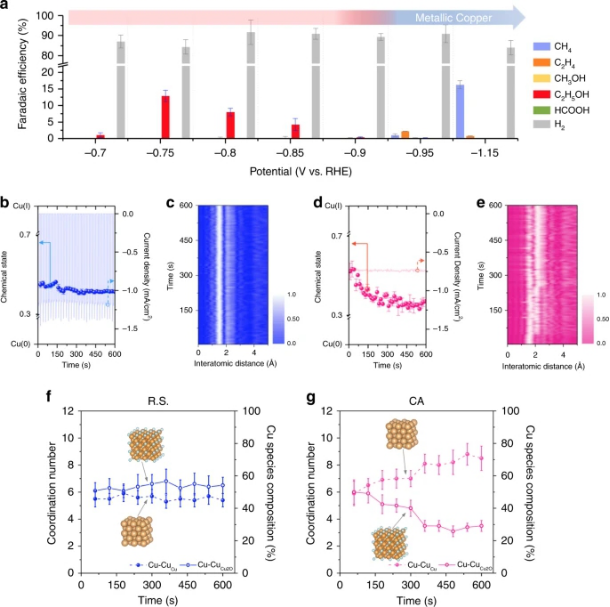

6. Nature Communications: 原位時間分辨x射線吸收光譜揭示化學性質促進高選擇性二氧化碳還原

人類社會對于化石能源的使用急劇增加,造成了大量CO2氣體的排放,對生態環境造成一系列難以逆轉的嚴重影響。控制CO2等氣體的排放已成為人類社會持續和發展所面臨的重大挑戰。雖然CO2電催化劑的研究已有很長時間,然而CO2電催化還原反應復雜,包括多步多電子-質子耦合的反應過程,產物種類眾多,且溶液中的水分子會強力競爭CO2電催化還原反應所需要的電子,直接導致溶液的產氫氣過程,降低CO2還原的法拉第效率。銅電催化劑已被證明可以選擇性地將二氧化碳還原成碳氫化合物。然而,由于缺乏基于時間分辨光譜的系統研究,使得功能性試劑(金屬或氧化銅)的選擇性仍無法確定。

有鑒于此,國立臺灣大學的Hao Ming Chen、國立臺灣師范大學Ming-Kang Tsai等人,以氧化Cu納米立方體作為模型電催化劑,利用原位XAS進行結構表征,揭示了Cu的化學組成與CO2RR產物間的關聯。

本文要點:

1)利用小角X射線的TR-XAS,提出了用一種原位XAS來實現eCO2RR催化劑的二次解析近表面研究,從而認識到催化表面的化學性質。采用兩步濕化學法,合成了平均尺寸為38.0±4.2 nm的均勻Cu納米立方體。

2)通過基于時間分辨的原位XAS進行表征,采用轉換電位法,CuOx催化劑可以達到半Cu(0)和半Cu(I)的穩定化學狀態,可選擇性地生成單一電解產物C2H5OH。

3)理論計算表明,由Cu-Cu(I)體系組成的催化表面能夠發生雙CO分子的不對稱耦合,這有利于增強催化劑對C2產物的選擇性。

總之,該工作有助于為設計高選擇性的CO2RR電催化劑提供新的見解。

Lin, S., Chang, C., Chiu, S. et al. Operando time-resolved X-ray absorption spectroscopy reveals the chemical nature enabling highly selective CO2 reduction. Nat Commun 11, 3525 (2020).

DOI: 10.1038/s41467-020-17231-3

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17231-3

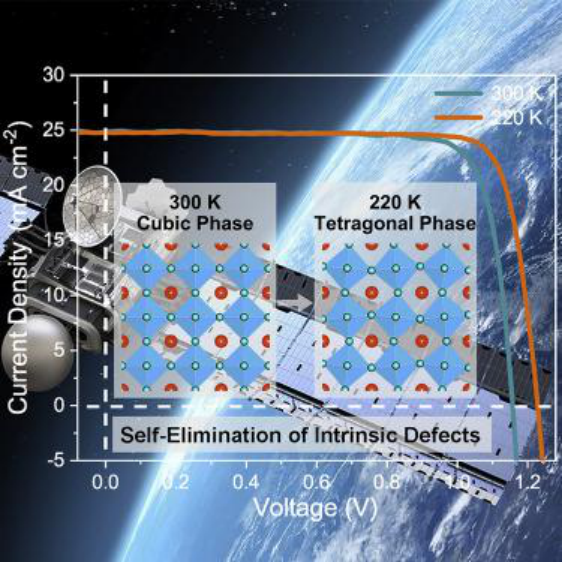

7. Joule:自消除固有缺陷改善鈣鈦礦光伏電池的低溫性能

混合鹵化物鈣鈦礦太陽能電池由于在寒冷環境中的獨特優勢,已發現其在地面應用之外的潛在應用。不幸的是,先驅技術在設備效率方面受到限制,而低溫下的運行機制仍然不清楚。北京大學周歡萍聯合多家單位研究發現,在290至180 K的溫度下,基于(FA,MA,Cs)Pb(I,Br)3的鈣鈦礦型太陽能電池的性能顯著提高。

本文要點:

1)值得注意的是,在220 K時,該器件的最高效率為25.2%(穩定效率為24.2%),比300 K時的23.3%(穩定效率為)的認證效率有所提高。研究人員提出鈣鈦礦薄膜在溫度循環過程中的相變和晶格畸變有效地激活了固有缺陷的自消除,這有助于改進的開路電壓(1.153至1.229 V),從而提高了效率。

2)此外,未封裝的器件在模擬的近空間環境中進行了測試,證明了其在實際低溫應用中的操作可行性和穩定性。

Self-Elimination of Intrinsic Defects Improves the Low-Temperature Performance of Perovskite Photovoltaics, Joule, 2020.

DOI: 10.1016/j.joule.2020.07.006

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S254243512030324X

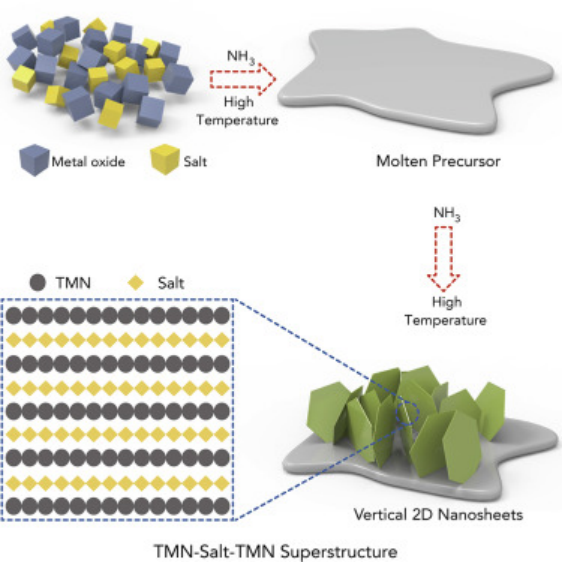

8. Chem: 熔融鹽催化合成二維層狀過渡金屬氮化物,用于高效析氫

單晶2D層狀過渡金屬氮化物(TMN)的簡便合成對于超導、電磁屏蔽和能源相關應用等新技術的發展具有重要意義。然而,具有天然2D層狀結構的TMN的制造在熱力學上是困難的。有鑒于此,澳大利亞阿德萊德大學喬世璋教授等人,使用堿性熔融鹽作為催化劑,在大氣壓下實現了對一系列二維分層TMNs(如MoN1.2、WN1.5和Mo0.7W0.3N1.2)的簡便和大規模(數十克)合成。

本文要點:

1)與之前的報道不同的是,該方法中的鹽作為催化劑而不是反應物,在反應中沒有消耗或改變,但可以促進二維層狀TMNs的生長。實驗表明,熔融鹽降低了金屬氧化物前體的熔點,從而導致2D TMN的氣液生長。

2)此外,熔融鹽可以在反應過程中插入2D TMN的層間空間以形成TMN-鹽-TMN超結構,這可以降低形成能并穩定2D分層結構。還研究了不同堿金屬離子(Li+、Na+和K+)在合成二維TMN中的作用,得到了二維層狀三元和二元TMN納米片。

3)所得的2D層狀TMN在析氫反應中顯示出優異的性能,二維層狀Mo0.7W0.3N1.2在0.5 M H2SO4和1 M KOH中的電流密度為10 mA cm 2時分別需要129和122 mV的小過電位,超過了大多數二維層狀電催化劑。證明了2D層狀TMN在與能源相關的應用及其他方面的巨大潛力。

Huanyu Jin et al. Molten Salt-Directed Catalytic Synthesis of 2D Layered Transition-Metal Nitrides for Efficient Hydrogen Evolution. Chem, 2020.

DOI: 10.1016/j.chempr.2020.06.037

https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.06.037

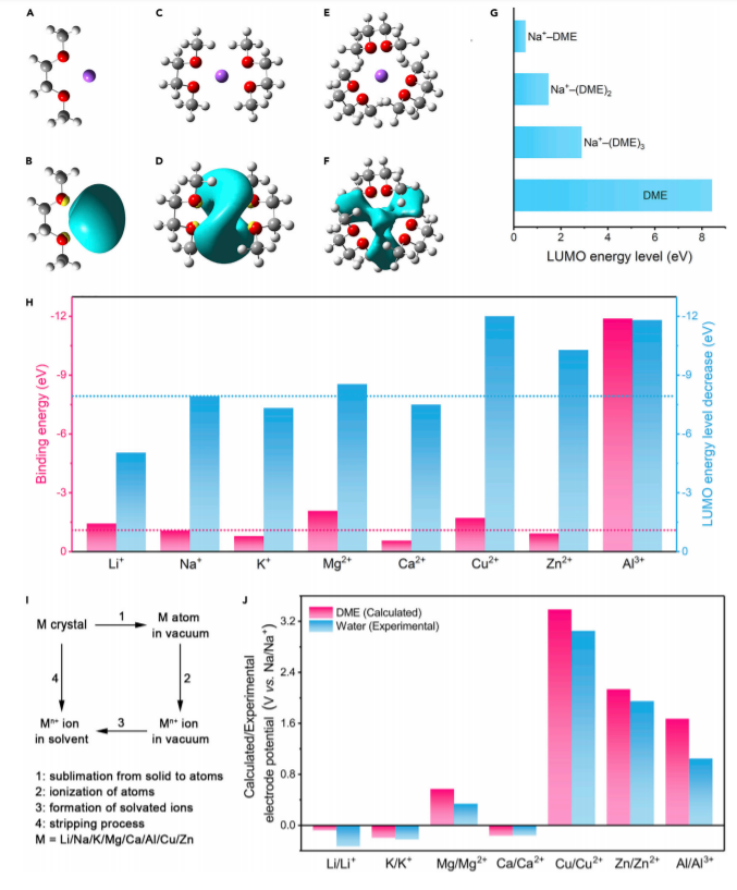

9. Chem:Li離子摻雜策略增強Na電池的電解質穩定性

在Na金屬電池中構建穩定電解質是其中的關鍵技術,這是由于Na金屬陽極的高反應活性和枝晶生長現象導致。有鑒于此,清華大學張強等報道了一種通過加入離子的范式和理性策略用于穩定Na金屬電池的性能。作者通過第一性原理對加入離子對電極電位的影響,溶劑和離子結合后LUMO能級的降低,離子和溶劑之間的相互作用強度幾個方面解釋。結果顯示Li+可能具有非常好的提升電池性能的作用,此外通過有限元模擬,in situ光學顯微鏡觀察,電化學測試等方法驗證了Na枝晶生長通過加入Li+得以緩解。作者認為這種離子摻雜策略能作為有效的設計高性能的安全、穩定Na金屬電池的有效方式。

本文要點:

1)計算了Li+/Li,Na+/Na,K+/K,Mg2+/Mg,Ca2+/Ca,Cu2+/Cu,Zn2+/Zn,Al3+/Al幾種離子加入情況在電池反應中的熱力學性質(通過計算摻雜金屬單質態、單質真空態、陽離子真空態、陽離子溶劑化等過程)。通過分子動力學方法對比計算了1.00 M NaPF6 DME、NaPF6 + 0.50 M LiPF6 DME中的模擬結構區別及自由基分布情況。

2)作者發現Li+的加入顯著改善了Na金屬陽極附近的DME,通過靜電屏蔽作用抑制了Na枝晶的生長。作者認為這種離子摻雜策略是一種新型的構建安全、穩定電池方法。

Xiang Chen, et al. Ion-Solvent Chemistry-Inspired Cation-Additive Strategy to Stabilize Electrolytes for Sodium-Metal Batteries, Chem 2020

DOI:10.1016/j.chempr.2020.06.036

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245192942030317X

10. Chem: 多孔配體創造新的反應路徑

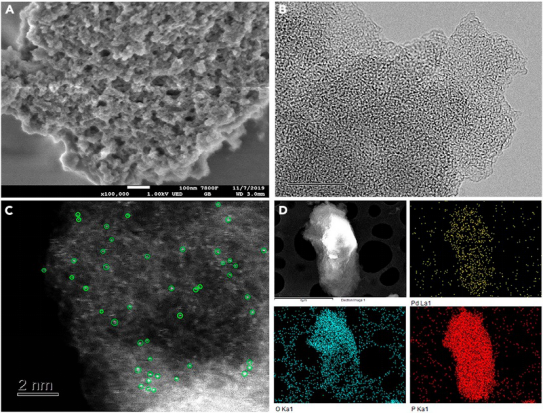

單原子位點(SAS)催化劑作為一種高反應性的非均相催化系統,是進行復雜有機合成的有效工具之一。然而,目前研究人員主要關注于金屬原子的催化和調節作用,而忽視了載體和配體的作用。有鑒于此,中科院大連化物所丁云杰研究員和廣西師范大學潘英明、唐海濤等人,在開發的Pd SAS催化劑中采用了P摻雜的多孔有機聚合物作為載體以及配體。

本文要點:

1)設計制備了一系列在distannylation反應中具有顯著催化性能的POL負載SAS Pd催化劑。首次合成了具有不同電子PPh3結構的POL-n,并通過簡單的溶劑熱聚合-配位法成功地負載了SAS Pd。

2)與普通碳基材料不同,所開發的POL-n載體含有豐富的具有特殊電學性能的磷酸鹽配位位點,對穩定Pd原子在單原子位點上起關鍵作用。

3)該催化劑最顯著的特點是納米孔對底物的富集、載體的配體作用以及較高的化學選擇性和抗團聚性。利用SAS催化劑的多種性質,實現了高選擇性的末端炔的distannylation新機理。

總之,該催化體系為利用微孔對底物的富集來調節反應機理提供了有效的策略,為利用微孔、配體和SASs協同控制反應途徑開辟了新的領域。

Wen-Yong Huang et al. Porous Ligand Creates New Reaction Route: Bifunctional Single-Atom Palladium Catalyst for Selective Distannylation of Terminal Alkynes. Chem, 2020.

DOI: 10.1016/j.chempr.2020.06.020

https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.06.020

11. Angew: 將生物質整合到有機氮化學品供應鏈中:用糠醛生產吡咯和D-脯氨酸

用木質纖維素生產可再生的高價值含氮化學品將有助于擴大產品多樣性并提高生物煉油廠的經濟競爭力。有鑒于此,新加坡國立大學顏寧教授等人,報告了在設計的Pd@S‐1和H‐beta沸石催化系統上,通過串聯脫羰-胺化反應實現了糠醛向吡咯的一步轉化,其產率為75%,這是一種關鍵的含氮結構單元。

本文要點:

1)已經開發出可再生路線,通過脫羰胺化,羧化,氫化和動力學拆分,從生物質衍生的糠醛中生產出兩種增值的含氮化學品吡咯和D-脯氨酸。

2)在用CO2羧化并在Rh/C催化劑上加氫后,吡咯經過兩個步驟進一步轉化為DL-脯氨酸。用大腸桿菌處理后,獲得了有價值的D-脯氨酸,其理論上的最高產量為50%,生成目標產物的含量為99%。

3)該工作展示了通過將生物質衍生的原料轉化為中樞有機化學品,在生物煉油廠中建立有機氮化學品供應鏈的可能性。這也為恢復傳統處理過程中失去的生物質的原有立體結構提供了實例。

總之,該工作建立了一種新的途徑,通過吡咯作為中心分子,將商業商品原料從生物質中與高價值的有機氮化學物質連接起來。

Song Song et al. Integrating Biomass into Organonitrogen Chemical Supply Chain: Production of Pyrrole and D‐Proline from Furfural. Angew., 2020.

DOI: 10.1002/anie.202006315

https://doi.org/10.1002/anie.202006315

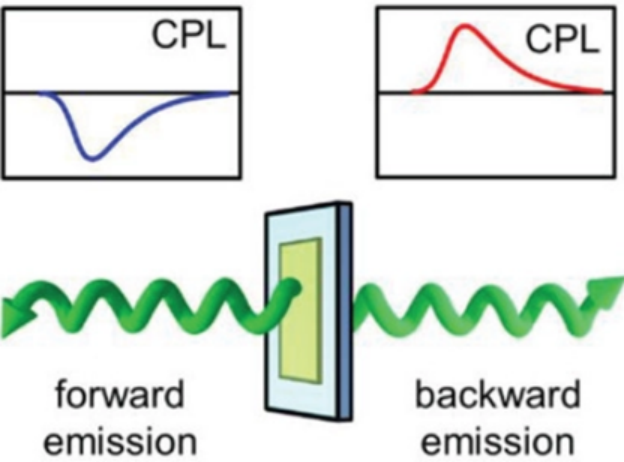

12. AM:有機薄膜的單向圓極化發射

分子系統的圓偏振(CP)發射為手性傳感,手性模板,CP電化學發光和CP-OLED的開辟了新的道路。控制CP發射對手性光子學和電子學領域的基本理解和應用至關重要。近日,比薩大學Di Bari等報道了一種實現該目標的全新方法。

本文要點:

1)為了從實驗上證明單向CP發射,作者合成了一個π共軛分子PTPO(亞苯基雙-噻吩丙炔酮),其上面裝飾有天然β-香茅醇的手性脂族側鏈。

2)作者將該手性共軛亞苯基雙-噻吩丙炔酮自組裝成有序結構的發光薄膜,研究發現,該薄膜可從兩個相對的面以相反的手性發出高度圓偏振的光。就發射和吸收的光的圓偏振而言,前后膜表面顯示出幾乎呈對映體狀的行為。

迄今為止,這種在CP發射中出現的單向行為是前所未有的,它代表了一種根本的進步,為CP發射材料的設計,制備和應用開辟了新的機遇。

Francesco Zinna, et al. Emergent Nonreciprocal Circularly Polarized Emission from an Organic Thin Film. Adv. Mater., 2020

DOI: 10.1002/adma.202002575

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202002575