1. Science Advances: 梯度潤濕性表面控制冰模板形成-冷凍鑄造的新策略

許多生物材料,如珍珠層、骨頭和牙齒,長期以來都是開發高性能結構材料的靈感來源。這些生物材料通過構建從納米/微觀到宏觀級別的復雜層次結構,實現了出色的機械性能。在過去的十年中,已經采用了多種方法來開發類似珍珠質的復合材料,包括真空過濾,逐層組裝,冷凍澆鑄,礦化,共擠出和三維打印。特別是,冷凍鑄造(或冰模板)在精確的結構控制,易擴展性,多功能性和低成本之間具有較大的優勢,這對于高性能仿珍珠母復合材料的制備具有重要作用。憑借其出色的多功能性,冷凍鑄造已被應用于組裝各種構件,包括陶瓷、聚合物、碳納米管、石墨烯和氮化硼,形成具有仿珍珠層的大塊材料。在典型的冷凍澆鑄過程中,冰晶在冷表面成核,并沿著溫度梯度沿優選方向生長。顯然,控制冰的成核和生長至關重要,因為所得多孔材料的結構簡單地復制了冰晶的形態。在這種情況下,諸如溫度梯度方向、添加劑類型和濃度以及磁場之類的參數對最終結構具有深遠的影響。冷表面的特性(二維)還需要仔細設計以控制冰模板材料的結構(三維)。有鑒于此,浙江大學柏浩研究員等人,通過引入潤濕性梯度來控制冰在冷表面的成核和生長。1)使用含有羥基磷灰石(HA)顆粒的水性漿料作為概念驗證。比較了具有各種潤濕性(即均一的親水性,均一的疏水性和梯度)的表面上的冷凍澆鑄過程以及所得的微結構2)冰晶從親水性區域到疏水性區域連續成核,并垂直于潤濕性梯度排列,產生具有長程層狀圖案(> 10 cm,僅受冷卻階段尺寸限制)的塊狀多孔材料。隨后該多孔骨架的滲透產生了具有優異的強度和韌性的高性能,大塊的仿珍珠母納米復合材料。3)此外,在雙層線性潤濕性梯度和徑向潤濕性梯度修飾的表面上進行凍鑄可以得到交叉排列和圓形的層狀結構,這是常規凍鑄技術無法實現的。總之,該工作強調了利用表面潤濕性模式豐富的可設計性來制造具有仿生復雜結構的大塊材料的可能性。Nifang Zhao et al. Controlling ice formation on gradient wettability surface for high-performance bioinspired materials. Science Advances, 2020.DOI: 10.1126/sciadv.abb4712http://doi.org/10.1126/sciadv.abb4712

2. Joule:短時間退火減少對高效鈣鈦礦電池組件產生的自摻雜

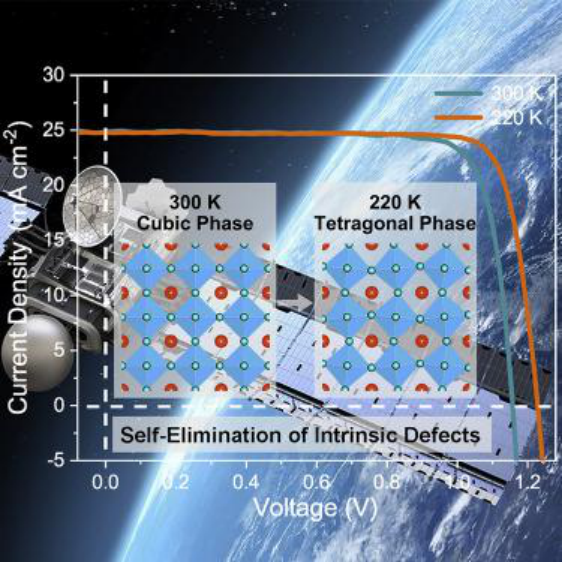

控制半導體光吸收層中的摻雜可以最大程度地減少電荷復合并最大化太陽能電池的功率輸出。然而,由于缺乏受控的摻雜,鈣鈦礦仍然具有挑戰性。為了方便在環境中高鈣鈦礦型太陽能電池組件的高通量生產,美國北卡羅來納大學教堂山分校黃勁松等人利用短時間退火(不到3分鐘)即可保持鈣鈦礦的化學計量組成,從而促進了鈣鈦礦在老化過程中的自發去摻雜。1)減少的自摻雜導致較少的電荷復合,從而提高了器件效率。CH3NH3PbI3微型模塊(面積大于20 cm2)的子電池的穩定開路電壓平均達到1.19 V。在標準陽光下,模組效率達到17.8%,在0.25個標準陽光下,模組效率達到18.7%。同時,每個子電池(面積大于3 cm2)的平均效率超過20.0%,這表明該可放大工藝的薄膜具有出色的均勻性。微型模塊還可以用作均勻的發光設備。2)由于自發的去摻雜過程可以發生在完整的器件中,因此商業化的太陽能模塊可以利用存儲和運輸時間來達到最大效率,而不會犧牲制造能力。Yehao Deng et al. Reduced Self-Doping of Perovskites Induced by Short Annealing for Efficient Solar Modules,Joule, 2020.https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.07.003

3. Joule:一種用于自發性海水淡化的電化學中和池

盡管地球表面的71%被水覆蓋,但隨著全球人口的巨大增長,安全飲用水短缺問題已經成為全球性問題。緩解這一問題的最終水源是海水;然而,海水的鹽度高達~35 g/L,因此不適合飲用或灌溉。因此,實現可持續的海水淡化以供水具有重要意義。然而,目前最先進的海水淡化過程,例如海水反滲透和熱蒸餾,比從河流、溪流、地下水、循環廢水等其他淡水供應更加耗能,不利于規模化。而其他替代方法,如電容去離子、電滲析和濃差極化,也會消耗大量能量。近日,印度科學教育與研究學院Musthafa Ottakam Thotiy報道了一種電化學中和池,通過將中和能相互轉換為電驅動力,可以在發電過程中自發地驅動鹽水的淡化,而不會發生凈氧化還原反應。1)結果表明,酸堿中和能通過可逆的H2氧化還原轉化為電能,可以在發電的同時自發淡化鹽水,去除1 mol的NaCl需要消耗~13.6 kJ的能量。同時,這一電化學驅動的中和途徑在開路電壓(1.63±0.11 mV/K)下表現出正的溫度系數,這意味著它可以在室溫下從環境中獲得~24 kJ/mol的熵熱作為電驅動力。2)該海水淡化工藝是在電化學中和電池中實現的,而不像氧化還原液流電池和金屬離子電池那樣不可逆轉地消耗儲存在昂貴金屬中的自由能量,只是將中和能量相互轉換為電驅動力。同時,裝置使用酸和堿作為淡化燃料,只涉及氣體、水、H+和OH-進行可逆氧化還原反應,因此氧化還原反應的產物和反應物不會像最先進的電滲析過程中那樣污染淡化水。3)在電力生產過程中,電化學中和電池在能量轉換和儲存方面具有廣闊的應用前景,如電有機合成、燃料重整、燃料分離和水凈化等。Bhat et al., An Electrochemical Neutralization Cell for Spontaneous Water Desalination, Joule (2020)DOI:10.1016/j.joule.2020.07.001https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.07.001

4. Chem. Rev.: 生物可再生資源基納米復合材料的化學,結構和先進應用

由于環境污染和能源緊缺等問題日益嚴重,研究人員最近把注意力集中在從生物可再生和可持續來源的新材料的開發上。生物可再生材料在許多領域被廣泛地用作基質或增強材料。在創新方法和材料的發展中,復合材料具有優異的性能,如易于制造,較高的機械性能,高熱穩定性等,因此具有重要的優勢。特別地,與傳統復合材料相比,納米復合材料(利用生物可再生資源獲得)具有顯著優勢。納米復合材料在食品、生物醫學、電分析、儲能、廢水處理、汽車等領域有著廣泛的應用。有鑒于此,蘇格蘭農業大學的Vijay Kumar Thakur等人,綜述了從生物可再生資源獲得的納米復合材料的化學、結構和先進應用的最新進展。1)材料制備中的可再生性是維持生態系統可持續性的一個日益重要的主題。由于對化石能源的可預見的限制和日益嚴重的環境問題,開發基于生物可再生資源的新型材料具有重要意義。此外,開發材料技術的重點是開發納米復合材料,其中包含改進的機械性能和熱性能、環保性能以及可生物降解和可再生特性的組合。纖維素,明膠,CH,瓜耳膠,PLA,CD,天然纖維和油基聚合物是生物可再生資源中最常用的。從這些資源獲得的納米復合材料在生物醫學、薄膜、傳感器、儲能、光學設備、汽車應用和阻燃應用中都有一席之地。2)挑戰之一是產品的生物降解,如在快速生物降解過程中出現的微塑料(尺寸為0.1μm至5 mm的塑料顆粒)。納米復合結構中的生物質基聚合物在暴露于陽光和氧氣的作用下會迅速分解成大量的微塑料。這種材料比傳統的塑料材料消失得更快。然而,這些系統生產的微塑料與石油基塑料生產的微塑料沒有什么不同。在自然環境條件下,這些微塑料碎片需要很長時間才能完全消失。因此,生物可降解產品的快速生物降解過程成為人們關注的焦點。解決這一問題最重要的方法是通過生產完全可生物降解的產品來防止微塑料的形成。

Burhan Ates et al. Chemistry, Structures, and Advanced Applications of Nanocomposites from Biorenewable Resources. Chem. Rev., 2020.DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00553https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00553

5. JACS:光控-電控人工分子泵系統

在分子機器中,控制分子中的運動是非常關鍵的一點,通過開發互鎖型分子結構,化學家能夠搭建人工分子機器,最近研究者開發了一種人工分子泵,并且將高能量的低聚輪烷和聚輪烷作為其主要組分。有鑒于此,美國西北大學J. Fraser Stoddart、緬因大學R. Dean Astumian等報道了將一種對光有響應的制動器組裝到分子泵中,得到中間體[2]輪烷。同時,在光的作用中將環釋放回溶液中,作者通過分子中的萘基螢光淬滅監測該過程的發生情況,這種分子將來有希望應用于一些傳輸分子系統中。1)作者發現通過電激發提供能量,能夠從溶液中收集環狀分子,并且通過光激發作用,將收集的環狀分子重新釋放到溶液中,同時釋放能量。通過這種過程實現了將溶液中的環狀分子定向的傳輸,這種可逆的光制動機制能夠作為藥物分子/貨物傳輸平臺,并且展現了快速、控制傳輸的能力。Qing-Hui Guo, et al. Artificial Molecular Pump Operating in Response to Electricity and Light, J. Am. Chem. Soc. 2020https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c06663

6. JACS: 眼見為實!通過實時可視化了解超分子聚合驅動的自我復制的機理

自組裝在從材料科學到生物物理化學的各個領域都具有突出的特點。組裝路徑(通常通過過渡中間體)可以控制組裝過程的結果。然而,由于缺乏在分子水平上探查這些途徑的實驗工具,自組裝的機制仍然很大程度上不清楚。于此,荷蘭格羅寧根大學Wouter H. Roos、Sijbren Otto、Siewert J. Marrink等人通過高速原子力顯微鏡(HS-AFM)實時可視化自我復制器到纖維中的自組裝。1)纖維的生長需要將前體分子轉化為六元大環化合物,從而構成纖維。在分子動力學模擬的支持下,HS-AFM實驗表明,前體分子的聚集體聚集在纖維的側面,然后擴散到發生生長的纖維末端。2)前體儲層形成的這種機理,然后是一維擴散,將前體分子引導至生長部位,減少了與共定位前體和生長部位相關的熵損失,并構成了超分子聚合的新機理。

Sourav Maity, et al., Caught in the Act: Mechanistic Insight into Supramolecular Polymerization-Driven Self-Replication from Real-Time Visualization. Journal of the American Chemical Society 2020.DOI: 10.1021/jacs.0c02635https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.0c02635

7. JACS:超高磁場17O固體NMR研究MOF材料氧化學環境

氧元素波譜學研究,在材料學、物理學、生命科學等領域中都具有廣泛意義,在17O 固體NMR波譜學測試中,正顯示在位點結構確定中確定作用,同時為材料中的局域結構、成鍵環境提供相關信息,特別是材料中不同晶體學結構的氧原子。但是目前17O的固體NMR測試方法中有較大難度,因為17O的同位素豐度較低、四極相互作用較弱導致。有鑒于此,西安大略大學黃憶寧,南開大學Zhehong Gan、Jun Xu,索邦大學Christian Bonhomme等報道了一種先進的17O NMR波譜學測試方法,并對α-Mg3(HCOO)6結構MOF材料中的多種不同羰基氧位點通過在超高的35.2 T磁場中測試。1)作者對α-Mg3(HCOO)6和客體分子的主客體的弱相互作用(O???H?C型氫鍵)進行表征,這種相互作用在MOF材料應用中有重要作用,特別是在氣體吸附、生物醫藥等領域,并且這種弱相互作用難以通過其他測試方法實現。作者通過這種方法測試了MIL-53(Al)型MOF,同樣取得了不錯的結果。這種超高磁場中的靈敏度/分辨率增強作用能夠對MIL-53(Al)型MOF的活化程度進行區分,作者在部分活化的MOF中鑒定出7種結構的氧原子,這種測試方法為研究者分析廣泛含氧材料等的結構信息。

Vinícius Martins, et al. Higher Magnetic Fields, Finer MOF Structural Information: 17O Solid-State NMR at 35.2 T, J. Am. Chem. Soc. 2020https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c02810

8. JACS:Pt雙金屬環自組裝超分子材料

有機Pt金屬環狀物自組裝體目前正受到廣泛的關注,但是有機Pt精確自組裝過程中,非共價相互作用限制了自組裝過程,這是因為Pt金屬環狀物的動態變化過程導致。有鑒于此,西安科技大學Zaiwen Yang、猶他大學Peter J. Stang等報道了基于芘的有機Pt雙金屬環結構的精確多級自組裝,該方法中通過異核連接反應-配位驅動自組裝、三氟甲磺酸陰離子的氫鍵雙重作用進行。通過三氟甲磺酸陰離子相關的氫鍵構建三維結構超分子結構,并且這種自組裝系統實現了可調控的熒光發射、更強的固體發射現象。本研究為探索Pt(II)金屬環超分子功能材料提供了廣泛經驗。1)通過修飾吡啶的芘、平面90°型PEt3膦修飾Pt(II)OTf結構分子、羧酸根作為構建基團通過一步自組裝反應得到結構確定的有機Pt雙金屬環結構。作者分別在溶液相、固相中分別對其確定結構通過X射線進行確認,并且發現材料中三氟甲磺酸陰離子氫鍵作用穩定了雙金屬環,同時抑制了雙環結構中金屬-配體的動態變化過程。熒光測試結果顯示,在固體結構中,自組裝抑制了芘的聚集引發淬滅過程。

Zaiwen Yang, et al. Hierarchical Self-Assembly of Pyrene-based Discrete Organoplatinum(II) Double-metallacycle with Triflate Anions via Hydrogen Bonding and Its Tunable Fluorescence Emission, J. Am. Chem. Soc. 2020https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c06666

9. JACS:從膠囊到螺旋體:手性大環晶體的客體誘導超結構

從凝膠到晶體的相變的預測,控制,理解和闡明對具有宏觀性質的各種功能材料的開發具有重要意義。預測最簡單的晶體結構的分子自組裝還具有挑戰。近日,阿卜杜拉國王科技大學Niveen M. Khashab等報道了對映體純的三角亞胺大環主體從凝膠到單晶的自組裝過程的詳細和系統的描述。1)該過程通過一個空前的囊狀或右旋螺旋超結構作為亞穩定產物進行,并取決于客體分子的性質。均三甲苯客體促進膠囊狀超結構的形成; 然而,甲苯則導致在結晶過程中中間體螺旋體的形成。2)單晶結果表明,從凝膠相通過直接自組裝獲得的晶體不同于從中間超結構的逐步組裝獲得的晶體。因此,研究通過結晶過程自組裝的相變超結構可以揭示具有未知的宿主-客體相互作用的新分子有序性。該工作的理解將提供進一步的工具,以在分子水平上控制多級組裝,從而設計或決定所發展的材料的性質。Avishek Dey, et al. From Capsule to Helix: Guest-Induced Superstructures of Chiral Macrocycle Crystals. J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c05776https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c05776

10. JACS:可光化學破碎和再生的金屬有機骨架

通常能夠強烈而有效地捕獲客體分子的多孔材料并不容易再釋放客體分子。別是,帶有微孔的材料往往會緊密地捕獲小分子,而客體釋放的能量屏障非常大,因此開發同時具有出色的客體捕獲和釋放能力的微孔材料仍然具有很高的挑戰性。研究人員希望開發一種可以光化學破碎并在所需時間再生的多孔材料將允許高效、按需釋放客體,而不考慮客體的類型。已經報道了一些包含光致變色配體的離散配位籠,這些配位籠可光化學破碎;然而,對于具有分級結構完整性直到宏觀長度尺度的多孔材料,目前還沒有報道。近日,東京大學Hiroshi Sato,Takuzo Aida報道了成功使用了帶有兩個吡啶基的二噻吩乙烯衍生物(PyDTE)合成了可光化學破碎和再生的金屬有機骨架(DTEMOF),將其暴露于紫外線下可被破碎,以實現有效的客體釋放。當破碎的材料再暴露在可見光下時可實現再生。1)合成的DTEMOF包括:PyDTEopen、5-硝基間苯二甲酸酯(nip2-)和Cd2+,同時具有互鎖配位網絡的管狀結構。在DMF和MeOH的混合物中,PyDTEopen和5-硝基間苯二甲酸與Cd(NO3)2·4H2O反應來合成DTEMOF。二芳基乙烯衍生物可光致變色,在紫外光和可見光照射下會發生可逆光環化反應。其被用來構建各種光敏材料,所生成的異構體具有極高的熱穩定性。PyDTE通過兩個吡啶臂與金屬離子配位,即使在MOF中,PyDTEopen和PyDTEclosed之間也可以進行有效的光誘導互轉換。2) 為了研究DTEMOF是否可以光化學方式壓碎以釋放客體,研究人員在緩慢攪拌下用紫外光在DMF/MeOH(1/1,v/v)中輻照了已制備的DTEMOF的無色懸浮液。懸浮液在5分鐘內變得完全均勻,顏色變為深藍色,即PyDTEclosed。3)為研究形成的MOF碎片是否可以通過異構化PyDTE閉合回到PyDTEopen來光化學再生DTEMOF。研究人員將DTEMOF暴露于DMF/MeOH中的紫外光而形成的MOF碎片的深藍色溶液,在20 °C下暴露在可見光下,結果形成了無色晶體。隨后,將這些無色晶體懸浮在DMF/MeOH中,在20 °C的紫外光下照射30分鐘,產生深藍色溶液,在20 °C連續暴露在可見光下,再次得到無色晶體。收集這些結晶物質并進行PXRD分析時,出現了與DTEMOF相同的衍射圖。上述觀察結果表明,DTEMOF實現了在有機介質中的光化學破碎和再生。4)在客體釋放實驗中,研究人員選擇了甲基環己烷(MCH)作為溶劑,將制備的DTEMOF晶體懸浮在含有鄰二甲苯作為內標的MCH-d14中,并將所得懸浮液放置在NMR樣品管中,以便在20 °C的紫外光下照射。在紫外光照射下,47%的DMF從DTEMOFF中自發釋放,50 min后不再釋放。讓無色懸浮樣品再靜置60分鐘,然后暴露在紫外光下,然后在50 min的時間內平穩釋放72%的殘留DMF。考慮到只有47%的DMF在沒有光的情況下自發釋放,因此光化學孔降解以釋放客體的效果很明顯。

Hiroshi Sato, et al, Photochemically Crushable and Regenerative Metal–Organic Framework, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c06615https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c0661511. JACS:負載型納米粒子的納米空間分布控制粉末催化劑的活性和穩定性負載型金屬納米粒子是高性能催化劑的重要組成部分,其結構受到廣泛關注。相比之下,納米粒子在粉末催化劑中的空間分布通常無法被量化,這種集體性質對催化劑性能的影響還沒有得到很好的研究。近日,斯坦福大學Matteo Cargnello,Alexander Holm報道了一種通用的膠體自組裝方法來控制納米粒子在常見工業粉末載體上的空間分布均勻性。1)研究人員利用圖像統計對納米尺度上的分布進行了量化,表明納米空間分布的類型不僅決定了多相催化劑的穩定性,而且還決定了多相催化劑的活性。通過廣泛研究的體系(用于熱催化CO氧化的Au-TiO2和用于光催化析氫的Pd-TiO2)展示了納米粒子空間組織的普遍重要性。2)空間和時間分辨的微觀動力學模型顯示,與均勻分布的納米顆粒相比,非均勻分布的Au納米顆粒受到表面氧的局部耗盡的影響,因此CO氧化活性較低。納米粒子的空間分布也決定了Pd-TiO2光催化劑的穩定性,因為非均勻分布的納米粒子會產生燒結,而均勻分布的納米粒子不會。這項工作引入了新的工具,以評估和闡明粉末催化劑中催化劑的集體(整體)性能,從而為更活潑和穩定的非均相催化劑設計鋪平了道路。Alexander Holm, et al, Nanoscale Spatial Distribution of Supported Nanoparticles Controls Activity and Stability in Powder Catalysts, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c03842https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c03842

12. JACS:界面雙電層電荷傳輸動力學

經典的電容研究結果顯示,溶液相金屬-電解質界面上的介電常數是常規水溶液介電常數的1/10,現代理論結果顯示在這種溶劑環境中的電子轉移壘勢會大幅度降低,但是該理論仍未在實驗中得以驗證。有鑒于此,北卡羅來納大學教堂山分校Gerald J. Meyer等報道了位于透明導電氧化物材料界面上雙電層一定距離范圍內的界面電子傳輸動力學和Gibbs自由能之間的關系。實驗結果顯示,溶劑的識別在0附近就能夠形成,同時在和導電電極之間的距離達到15 ?以上數值才會增加到和無影響的體相溶液相當。同樣的,作者發現,當處于界面雙電層內,橫向分子間電子傳輸(和半導體氧化物電極方向平行)的速率更快。以上結果為理論研究結果提供了實驗驗證,說明了溶液相的電荷傳輸、還原電催化反應在接近固體界面附近有巨大的動力學優勢。1)通過不同長度的亞甲基二膦酸鏈端基Zr4+結合到介孔結構ITO電極上,并作為離子橋作用,并且連接到三苯胺或者[RuII(bpy)2(4,4’-(PO3H2)2-bpy)]2+上,并分別測試界面電荷傳輸性能。2)通過Marcus-Gerischer理論對該界面電荷傳輸性能進行探索,發現在Helmholtz平面中的重組能非常低,并且在Helmholtz平面中電荷傳輸的溶劑能壘基本為零。以上發現為理解生物、化學、催化領域中廣泛存在的界面電荷傳輸相關應用提供了豐富和基礎性經驗。

Rachel E. Bangle, et al. Kinetic Evidence that the Solvent Barrier for Electron Transfer is Absent in the Electric Double Layer, J. Am. Chem. Soc. 2020https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c05226