第一作者:江麗芝、 劉錕隆

通訊作者:鄭南峰、傅鋼

通訊單位:廈門大學

研究亮點:

1. 理論和實驗證實Pd1/Cu(100)可通過溢流加氫實現炔烴選擇性氫化。

2. 提出表征溢流加氫的全新策略。

3. 發現溢流氫在Cu表面的傳遞距離可以超過500nm。

催化劑中的“點石成金”

“點石成金”的傳說膾炙人口,故事里有人擁有神奇的“金手指”,輕輕一點就可使廉價的石頭變成金子。同樣,“點石成金”也是多相催化所夢寐以求的。在多相催化中,為了提高利用率,常將貴金屬分散在廉價的載體上(如氧化物、非貴金屬、碳材料、分子篩等)。如果負載后能使原本惰性的載體轉變成催化活性位點,那么僅使用痕量的稀有金屬就可以制造高性能的催化劑,大幅降低催化劑成本,即具有“點石成金”的效果。

早在1964年,Khoobiar(J. Phys. Chem. 1964, 68, 411)就發現,對于Pt/WO3催化劑,H2可以在Pt上解離為H原子,并轉移到WO3上將其還原。這一現象被著名催化學家Boudart(Phys. Chem. Neue Folge 1969, 64, 171)定義為溢流。如果溢流到載體上的氫能夠有效促進催化加氫,就相當于廉價載體具有了類似貴金屬的性質。近年來,很多研究組通過構筑結構明確的模型催化劑來認識氫溢流過程及其溢流氫對催化加氫的影響。作為一個典型的例子,Sykes等(Science 2012, 335, 1209)發現,當Pd高分散在Cu(111)面形成Pd1/Cu(111)單原子合金時,解離的H原子會溢流到Cu(111)面。考慮到H與Cu的結合能比H與Pd的結合能弱,他們認為這時的加氫反應將發生在Cu(111)表面,但遺憾的是他們未能提供表面溢流H原子參與催化加氫的證據。

成果簡介

廈門大學鄭南峰教授、傅鋼教授團隊報道了溢流加氫具有很強的載體晶面依賴性。當以Cu納米立方塊為載體時,暴露的Cu(100)面可在痕量(ppm級)Pd存在下,對炔烴半氫化反應具有很高的活性和選擇性;而同樣條件下,以暴露Cu(111)面的Cu納米片為載體,幾乎不具有加氫活性。理論和實驗的深度合作揭示了,除了H與表面的結合能外,炔烴的吸附能也是促進溢流加氫的一個非常關鍵的因素。

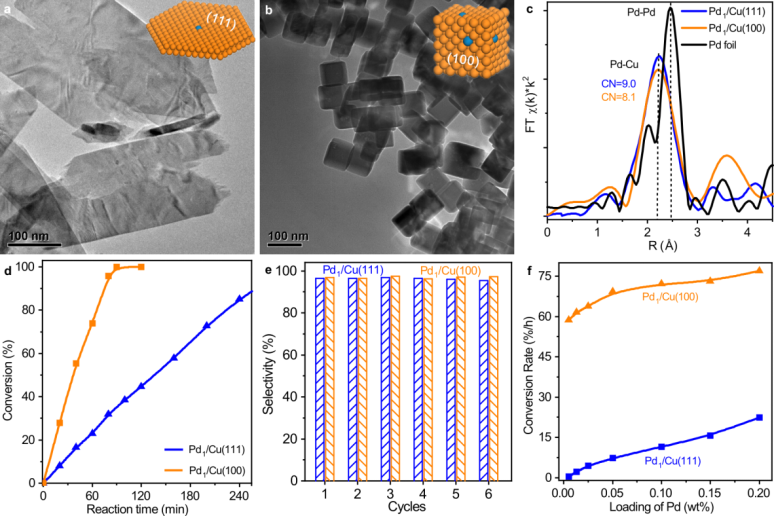

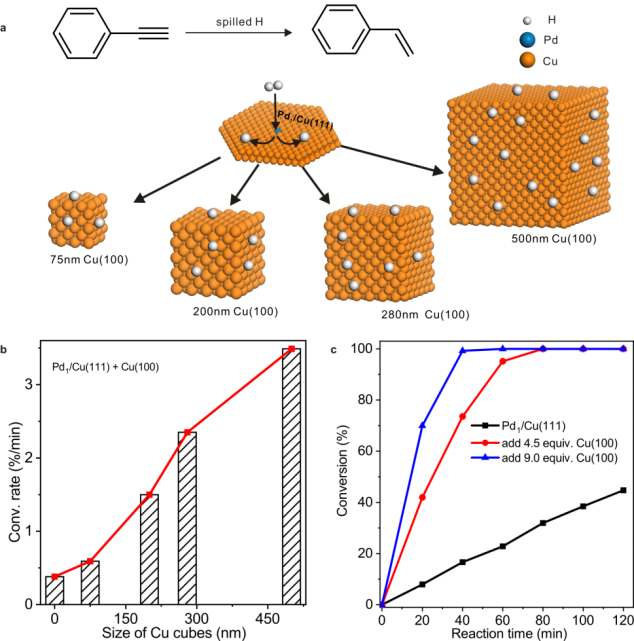

圖1. Pd1/Cu不同晶面的結構表征和催化性能。

要點1:Pd負載在銅納米材料的單原子合金催化劑

在暴露(111)和(100)晶面的銅納米材料上,通過電化學置換法定量地負載Pd,制備了一系列Pd1/Cu(111)和Pd1/Cu(100)單原子合金催化劑。EXAFS的研究表明,在Pd1/Cu(111)和Pd1/Cu(100)中Pd的配位數約為9和8,證明大部分的Pd在表面富集。研究表明,Pd1/Cu(100)在炔烴半氫化反應中的活性要優于Pd1/Cu(111)。有趣的是,隨著Pd的負載量降低,Pd1/Cu(111)加氫性能隨之衰減至接近零,而Pd1/Cu(100)在Pd的負載量極低(50ppm)的時候仍保持較高活性。但從WO3加氫變色實驗看,無論是Pd1/Cu(111)還是Pd1/Cu(100)表面均可發生氫溢流。由此可見,在Cu表面的氫溢流是表面不敏感的,但溢流加氫則有高度的晶面依賴性(圖1)。

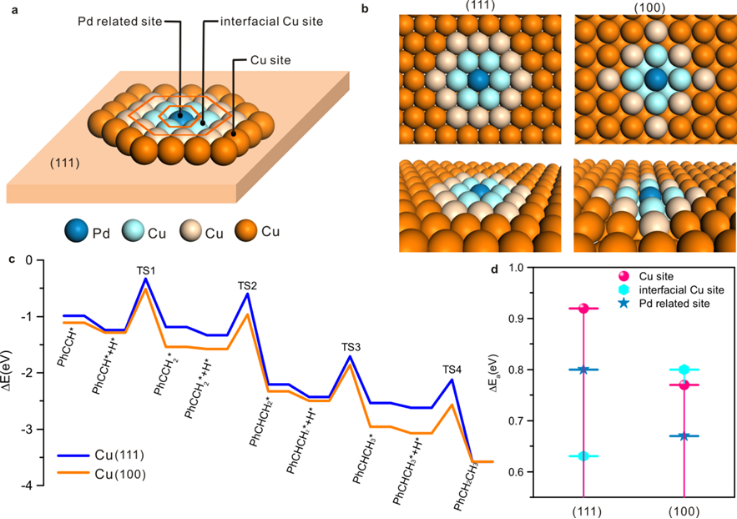

要點2:理論計算

密度泛函理論(DFT)計算展示了Cu(111)和Cu(100)兩個晶面在溢流加氫中的差異 (如圖2),Cu(111) 對炔烴吸附較弱,而加氫能壘卻較高,當考慮熵效應時炔烴在Cu(111)表面更傾向于脫附而不發生加氫反應。與此相反,炔烴分子在Cu(100)表面吸附較強,而相應的加氫能壘與Pd位和Pd-Cu界面位加氫相當,說明當存在溢流氫時,Cu(100)可以充當氫化的活性位。軌道分析表明,相對于Cu(111)表面,Cu(100)表面的s-p-d軌道雜化可以有效穩定加氫過渡態。

圖2. DFT理論研究不同晶面表面的加氫過程。

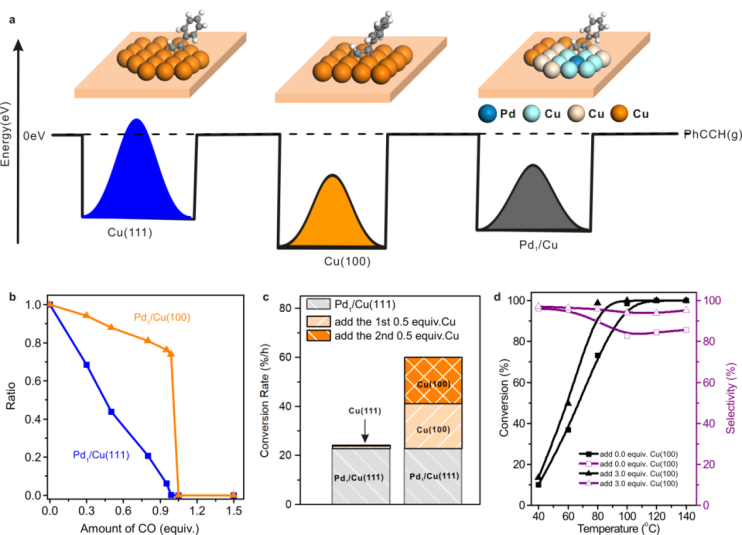

要點3:催化劑的溢流加氫

為了確證Pd1/Cu(100)的溢流加氫過程,作者采用CO滴定定量毒化Pd位點。研究發現,只要還存在極少量的Pd位點,Pd1/Cu(100)仍可保持較高活性,而Pd1/Cu(111)的活性隨CO量的增加而快速衰減。有趣的是,當CO的加入量超過等當點時,無論是Pd1/Cu(111)還是Pd1/Cu(100)都完全失活,說明Cu表面本身在溫和條件下無法活化H2。作者進一步考察了混入不同形貌的Cu納米顆粒對反應的影響,發現采用Pd1/Cu催化劑和Cu納米立方體(Cu(100))物理混合,反應活性得到顯著提升,而與Cu納米片(Cu(111))物理混合,活性幾乎沒有改變。作者還提出可以通過控制加入Cu納米立方塊的尺寸還估算溢流加氫的距離,發現即使混入500nm的Cu納米立方體也能大幅增加氫化活性(如圖4),表明Cu表面上氫溢流距離將大于500nm,比氧化物表面氫溢流距離高一個數量級。

作者提出將原子分散的Pd位點和Cu的晶面工程技術有機結合,利用極低的Pd含量(0.005 wt%,50ppm)來激活Cu(100)具有高催化活性,創造出“點銅成鈀”效果。研究發現,這種Pd高度稀釋的催化劑對各種炔烴的半加氫反應都具有選擇性,無論炔烴上的取代基是給電子還是吸電子,無論取代基是苯基還是長鏈烷基,無論炔烴是末端還是內部炔烴,以及催化是液相還是氣相都有相當高的反應活性。

圖3. 溢流加氫驗證策略和證據。

圖4. 溢流加氫距離估算。

小結

這項工作展示了可以將單原子分散催化劑與納米形貌調控有機結合,創制結構明確的高效催化體系,在原子尺度上對氫溢流現象提供了清晰且深刻的理解,并提出“點銅成鈀”的催化劑制備新策略,目前已實現克級制備。

參考文獻:

Jiang, L., Liu, K., Hung, S. et al. Facet engineering accelerates spillover hydrogenation on highly diluted metal nanocatalysts. Nat. Nanotechnol. (2020).

DOI: 10.1038/s41565-020-0746-x

https://www.nature.com/articles/s41565-020-0746-x