表面增強拉曼(Surface-Enhanced Raman Scattering,簡稱SERS)是指用通常的拉曼光譜法測定吸附在膠質金屬顆粒如銀、金或銅表面的樣品,或吸附在這些金屬片的粗糙表面上的樣品。被吸附的樣品其拉曼光譜的強度可提高10^3-10^11倍,甚至達到單分子檢測水平。由于其增強特性,SERS在電化學和催化機理表征(特別是原位探測)、痕量檢測、免疫識別、生物成像等方面有著廣泛應用。

2010年,廈門大學田中群院士團隊在Nature報道了一種SHINERS技術,將表面增強拉曼光譜推到研究最前沿。近年來,廈門大學李劍鋒教授課題組將這一技術深度拓展到催化和電化學的原子尺度機理研究上,取得了一系列原創性成果,將SERS的電化學原位監測功能發揮得爐火純青。值得一提的是,在前不久的2020年1月,由廈門大學田中群院士、任斌教授、李劍鋒教授、吳德印教授、劉國坤副教授組成的研究團隊完成的 " 電化學表面增強拉曼光譜學研究 " 項目榮獲了2019年度國家自然科學二等獎。

下面,我們簡要總結了李劍鋒教授在SERS研究領域的部分研究成果,供廣大讀者交流探討。

1. Acc. Chem. Res.:核-殼納米結構增強的拉曼光譜用于表面催化

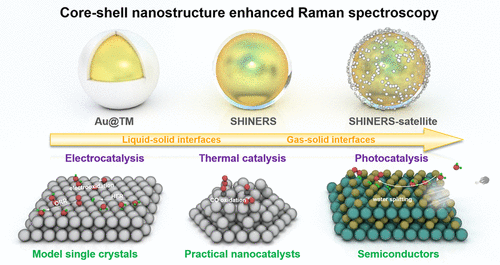

高效催化劑的合理設計依賴于對其構效關系和分子水平上反應機理的認識,而這種機理的理解可以通過對動態反應過程進行原位監測來獲得。表面增強拉曼光譜(SERS)可以提供豐富的結構信息,具有超高的表面靈敏度,甚至可以達到單分子水平,這使其成為一種很有潛力的原位催化研究工具。然而,只有少數具有特定納米結構的金屬(如金、銀、銅)能夠產生較強的SERS效應。因此,利用SERS來研究過渡金屬(如Pt、Pd、Ru等)和其他通常用于催化的非金屬材料幾乎是不可能的。此外,SERS也不能用于研究具有原子平面結構的單晶模型或實用的納米催化劑。這些限制極大地阻礙了SERS在催化領域的應用,自從SERS被發現以來的40多年里,使得SERS難以成為催化領域廣泛使用的技術。

近日,廈門大學的李劍鋒等人總結了自20世紀80年代以來,特別是在過去的十年中,他們小組為克服SERS材料和形貌的限制所做的大量努力。

本文要點:

1)其中,利用核殼納米結構作為SERS襯底的工作受到了特別的關注,因為它們可以顯著增強拉曼光譜,并且在不同的催化材料上有廣泛的應用。他們開發了不同的SERS催化方法,包括“borrowing”策略、殼分離納米粒子增強拉曼光譜(SHINERS)、SHINERS-衛星策略等,并重點介紹了它們的原理和應用。這些方法成功地克服了傳統SERS長期存在的局限性,使得在模型單晶表面上的原位跟蹤催化反應和實用納米催化劑的研究成為可能。利用這些方法,他們系統地研究了一系列重要反應,如氧還原反應、析氫反應、電氧化、CO氧化和選擇性氫化。而且,獲得了其他傳統技術難以檢測到的關鍵中間體的直接光譜證據。結合密度泛函理論和其他原位技術,從分子水平揭示了這些催化反應的反應機理和構效關系。

2)此外,他們也分析了SERS催化的未來發展方向,認為應該集中使用超高靈敏度和空間分辨率的技術在單分子,甚至單原子水平的原位動態研究,例如,單分子SERS或tip-enhanced拉曼光譜。綜上所述,核-殼納米結構增強的拉曼光譜被證明可以極大地促進SERS在催化中的應用,從單晶表面的模型系統到實用納米催化劑,從液-固界面到氣-固界面,從電催化到多相催化再到光催化。該工作有助于引起人們對催化中的SERS的越來越多的關注,并為催化研究開辟新的途徑。

HuaZhang; Sai Duan; Petar M. Radjenovic; Zhong-Qun Tian; Jian-Feng Li. Core–Shell Nanostructure-Enhanced Raman Spectroscopy for SurfaceCatalysis. Acc. Chem. Res., 2020.

DOI:10.1021/acs.accounts.9b00545

https://doi.org/10.1021/acs.accounts.9b00545

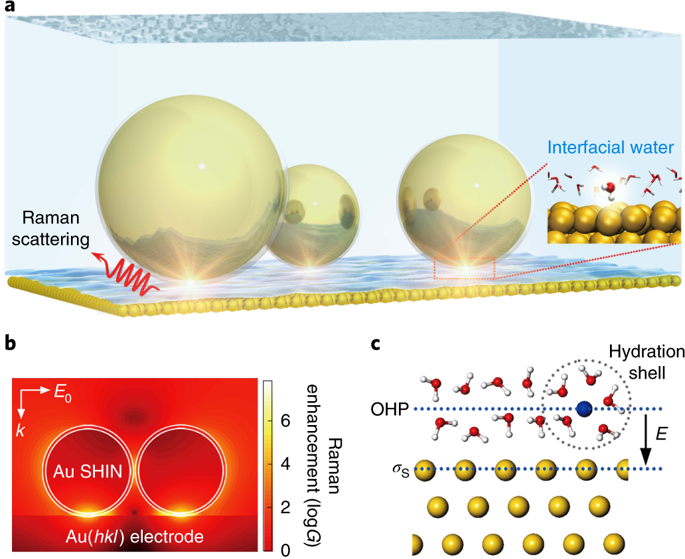

2. Nature Materials:在原子級表面上原位探測帶電界面水結構

固/液界面無處不在,其原子級結構的知識對于闡明科學中的許多現象至關重要。特別是在電化學中,界面水的詳細結構,如偏電位下雙電層中的取向和氫鍵網絡,對電極材料的電化學性能有顯著影響。為了闡明電化學界面上雙電層的結構,廈門大學李劍鋒和程俊團隊結合原位拉曼光譜和從頭算分子動力學,并區分電氣化Au單晶電極表面界面水的兩個結構轉變。對于負電位,界面水分子從結構上“平行”演變為“單H向下”,然后演變為“雙H向下”。同時,界面水中的氫鍵數也經歷兩次轉變。研究結果揭示了對界面處雙電層和電化學過程的基本理解。

Li,C.-Y.; Le, J.-B.; Wang, Y.-H.; Chen, S.; Yang, Z.-L.; Li, J.-F.; Cheng, J.;Tian, Z.-Q., In situ probing electrified interfacial water structures atatomically flat surfaces. Nat. Mater. 2019.

Doi:10.1038/s41563-019-0356-x.

https://doi.org/10.1038/s41563-019-0356-x

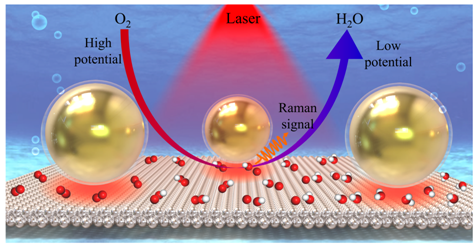

3. Nature Energy:鉑單晶表面ORR機理新突破!

鉑基催化劑表面的氧還原反應(ORR)是燃料電池重最重要的陰極反應,人們一般認為鉑表面的ORR過程可分為兩類:一類是氧分子經過4電子的還原過程最終生成水或OH;另一類則是氧分子經過2電子的還原過程,生成過氧化物。實際催化劑在ORR過程的反應路徑并未形成共識,因為該過程牽涉到眾多痕量、短壽命的中間物種,難以被有效地捕獲。

廈門大學李劍鋒教授課題組和Alicante大學Juan Feliu教授團隊利用電化學殼層隔絕納米粒子增強拉曼光譜(SHINERS)技術原位研究了鉑(hkl)單晶表面的ORR反應過程。

本文要點:

1)成功捕獲到在1150 cm-1、1080 cm-1和732 cm-1區域O2-、OH*和HO2*等重要反應中間物種的直接拉曼光譜證據,并通過相應的同位素取代實驗(氘和O-18同位素實驗)及DFT理論模擬確認了中間物的譜峰歸屬和吸附構型。

2)團隊提出鉑(hkl)單晶表面在酸性條件下的ORR反應機理:O2分子先吸附到單晶電極上形成吸附態的O2*后,經過質子電子轉移步驟后形成HO2*物種。而后O-O鍵斷裂并在鄰近鉑原子上形成一對吸附態的O*和OH*,最后OH*通過質子電子轉移形成H2O。由于相同物種在不同晶面上的Gibbs自由能和活化能不同,導致其存在狀態和后續ORR反應的難易有別,因此不同鉑(hkl)電極表面上的ORR活性有明顯的差異。

3)該項研究首次在鉑(hkl)單晶表面原位獲得ORR反應重要中間物種的直接拉曼光譜證據,提出合理的ORR反應路徑,加深了人們對ORR反應機理的認識,也為其他界面催化反應機理的研究提供了一條可行的研究思路。

Jin-Chao Dong, Juan Miguel Feliu, Jian-Feng Li et al.In situ Ramanspectroscopic evidence for oxygen reduction reaction intermediates at platinumsingle-crystal surfaces. Nature Energy 2018.

https://www.nature.com/articles/s41560-018-0292-z

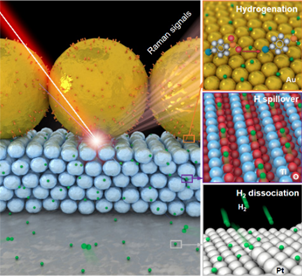

4 Angew:精確制備Au/TiO2/Pt夾心結構用于原位拉曼監測和操控界面氫溢出

了解氫在界面處的活化和轉移對催化加氫反應至關重要,但這仍然是一個重大挑戰。近日,廈門大學Jian-Feng Li,Hua Zhang等精確制備了Au/TiO2/Pt三明治納米結構,使用空間分辨率為10 nm的原位表面增強拉曼光譜(SERS)研究了該結構上氫物種的溢流及其在催化加氫中調節活性和選擇性的作用。

本文要點:

1)作者制備了Au/TiO2/Pt三明治納米結構,使氫的活化,氫的溢流和加氫反應分別在Pt,TiO2和Au上進行。

2)原位SERS研究表明,氫能有效地在Pt-TiO2-Au界面發生溢出,在TiO2上的最終溢出距離約為50 nm。結合動力學同位素實驗和密度泛函理論計算,作者發現氫的溢流是通過水輔助裂解和表面氫氧鍵的形成而進行的。

3)更重要的是,實驗發現可以通過控制氫的溢流來控制硝基或異氰基團氫化的選擇性。

該工作為加深氫活化的理解提供了分子上的見解,并促進了高活性和高選擇性加氫催化劑的設計。

Jie Wei, et al. In situ Raman monitoring and manipulating of interfacial hydrogenspillover via precise fabrication of Au/TiO2/Pt sandwich structures.Angew. Chem. Int. Ed. 2020,

DOI:10.1002/anie.202000426

https://doi.org/10.1002/anie.202000426

5. JACS:原位拉曼探測MoS2電催化HER活性位點

了解催化過程中的反應機理對于合理設計以及合成高效催化劑至關重要。近年來,MoS2因其高效催化析氫反應(HER)被大家所熟知,然而,其高效催化HER的機理仍缺乏有效的實驗證據。有鑒于此,香港城市大學張華教授和廈門大學李劍鋒教授團隊用濕化學法合成可控大小的單層MoS2涂層多面體Ag核殼異質結構(Ag@MoS2),并通過表面增強拉曼(in situ SERS)探索了HER原子級別反應機理。

本文要點:

1)Ag@MoS2異質結中的等離子體Ag能夠產生強電磁場,使得該異質結構成為SERS的理想研究平臺;

2)Insitu SERS結果顯示,在HER反應過程中,MoS2表面生成S-H鍵,證明了S原子為MoS2電催化HER的活性位點。

JunzeChen et al. Ag@MoS2 Core-Shell Heterostructure as SERS Platformto Reveal the Hydrogen Evolution Active Sites of Single-layer MoS2. 2020. J.Am.Chem.Soc

DOI: 10.1021/jacs.0c01649

6. Chem:拉曼光譜直接探測等離激元誘導的界面熱電子轉移

等離激元材料,如金、銀和銅納米結構,在適當的入射光激發下可以產生高能熱電子。這樣的熱電子會被轉移到其他材料上,從而大大促進光催化過程的發生。然而,熱電子轉移機制及其如何影響光催化的過程仍未完全了解,進而極大地阻礙了高效等離激元光催化劑的合理設計。在此,廈門大學李劍鋒教授等人利用原位拉曼光譜研究了熱電子在金-金屬、金-半導體和金-絕緣體界面的轉移,以及它在等離激元介導的光催化和光電催化中的作用。此外,熱電子在金屬和半導體中所能達到的空間距離是從(亞)納米級別上揭示的。這一基礎研究為高效等離激元光催化劑的開發提供了指導。

Hua Zhang,Jie Wei,Xia-Guang Zhang,Yue-Jiao Zhang,Petar M. Radjenovica,De-Yin Wu,Feng Pan,Zhong-QunTian,Jian-Feng Li. Plasmon-Induced InterfacialHot-Electron Transfer Directly Probed by Raman Spectroscopy. Chem.

DOI: 10.1016/j.chempr.2019.12.015

https://doi.org/10.1016/j.chempr.2019.12.015

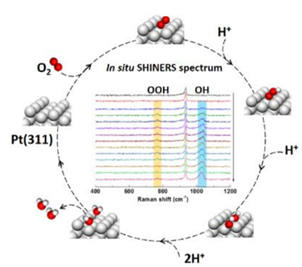

7. JACS:高指數Pt(hkl)表面ORR中間體的直接原位拉曼光譜證據

高指數Pt(hkl)單晶因其具有有序,典型的原子結構和出色的催化活性,其表面氧還原反應(ORR)的研究受到了廣泛的關注。但是,在反應過程中很難獲得ORR中間體的直接光譜證據,尤其是在高指數Pt(hkl)表面。近日,廈門大學李劍鋒,西班牙阿利坎特大學Juan Miguel Feliu等采用原位拉曼光譜來研究了高指數Pt(hkl)表面的ORR過程,包含Pt晶體的[011?]晶體區-即Pt(211)和Pt(311)。通過控制實驗和同位素取代實驗,作者成功地獲得了Pt(211)和Pt(311)表面OH和OOH的原位光譜證據。通過基于拉曼光譜的詳細分析,作者得出結論,高指數Pt晶體表面上OOH的吸附差異對ORR活性具有重要影響。該工作闡明并加深了對高指數Pt(hkl)表面ORR機理的理解,并為合理設計高活性ORR催化劑提供了理論指導。

Jin-ChaoDong, Min Su, , Juan Miguel Feliu*, Jian-Feng Li*, et al. Direct In Situ RamanSpectroscopic Evidence of Oxygen Reduction Reaction Intermediates at High-IndexPt(hkl) Surfaces. J. Am. Chem. Soc., 2019

DOI:10.1021/jacs.9b12803

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b12803

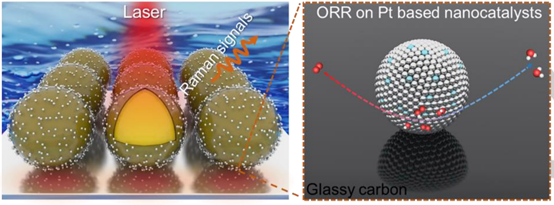

8. Angew:原位光譜洞察雙金屬納米催化劑ORR性能增強的起源

在分子水平上理解氧還原反應(ORR)機理對合理設計和合成高能的燃料電池催化劑至關重要。表面增強拉曼光譜(SERS)是一種功能強大的技術,能夠檢測低波數范圍內表面物質的振動波動。近日,廈門大學李劍鋒,程俊,浙江師范大學Xiao-Shun Zhou等合作,利用shell‐isolated納米顆粒增強拉曼光譜(SHINERS)研究了Pt3Co納米顆粒表面上的ORR過程。*OOH的直接光譜證據表明,ORR在酸性和堿性環境中都經歷了在Pt3Co上的締合機制。DFT計算表明弱的*O吸附源于Pt3Co表面的電子效應,并且可以用來解釋ORR活性增強的原因。該工作表明SHINERS是一種用于實時觀察催化過程的有前景的技術。

Ya-HaoWang, Jia-Bo Le, Xiao-Shun Zhou*,Jun Cheng*, Jian-Feng Li*,et al. In situSpectroscopic Insight into the Origin of the Enhanced Performance of Bimetallicnanocatalysts towards ORR. Angew. Chem. Int. Ed., 2019

DOI:10.1002/anie.201908907

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201908907

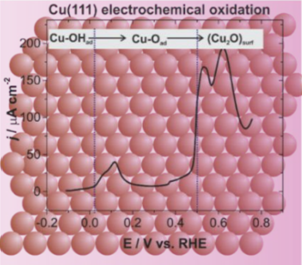

9. JACS:原位拉曼光譜揭示Cu(111)和多晶Cu表面電氧化機理

研究吸附在結構明確的Cu單晶基底上的中間體的化學性質對理解許多電催化反應是至關重要的。近日,廈門大學李劍鋒等多團隊合作,利用電化學SHINERS技術,從分子水平系統地研究了Cu(111)和多晶Cu表面在不同pH環境中的電氧化行為。研究發現,在堿性和中性條件下Cu(111)表面經歷了Cu-OHad → Cu-Oad→Cu2O轉變過程,即隨著電位升高OH先吸附,然后轉化為吸附態的O最后形成氧化物;而在表面存在多種結構的多晶Cu表面并未觀察到這種變化。在酸性條件下,表面OH和氧物種會被SO42-所取代。該工作提供了Cu表面氧化早期涉及到OH/O反應過程的直接光譜證據,驗證了傳統電化學方法以及理論計算的猜測,為設計高效催化劑提供了重要指導。

NatarajuBodappa, Jian-Feng Li*, et al. Early Stages of Electrochemical Oxidation ofCu(111) and Polycrystalline Cu Surfaces Revealed by in situ RamanSpectroscopy. J. Am. Chem. Soc., 2019

DOI: 10.1021/jacs.9b04638

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b04638