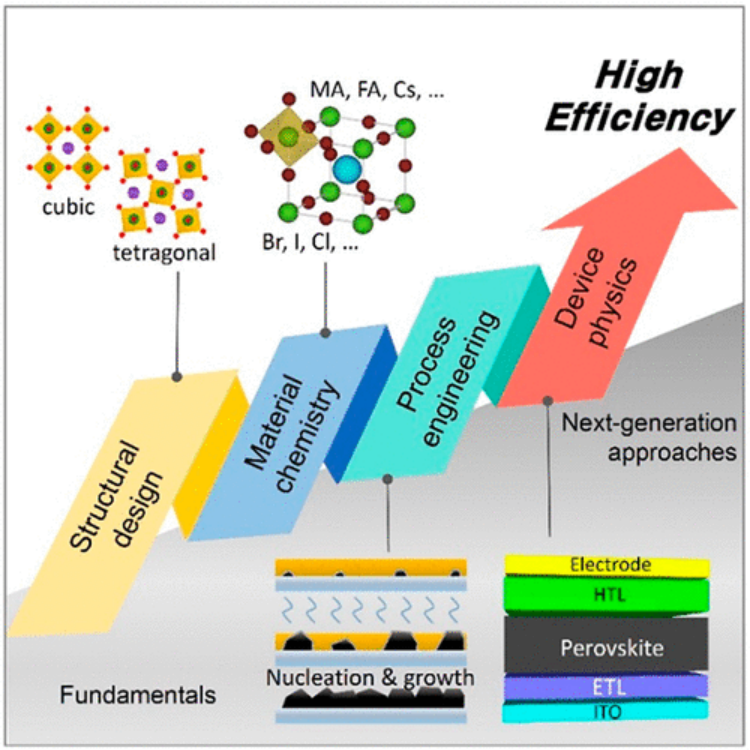

1. Chem. Rev.:高效鈣鈦礦太陽能電池

隨著功率轉換效率(PCE)的快速進步達到25%,基于金屬鹵化物鈣鈦礦的太陽能電池已成為光伏性能競賽中的游戲規則改變者。受2012年固態鈣鈦礦太陽能電池發展的推動,有關結構設計,材料化學,工藝工程和器件物理的深入研究工作為固態鈣鈦礦太陽能電池的革命性發展做出了貢獻。與商用硅或其他有機和無機太陽能電池相比,該電池的優勢是高效率以及材料和工藝的低成本。鈣鈦礦材料的特征可以使PCE進一步發展,超越硅太陽能電池所提供的PCE,達到Shockley–Queisser極限。韓國成均館大學Hyun Suk Jung,Hyunjung Shin和Nam-Gyu Park等人總結了鈣鈦礦材料光電性能的基本原理,以及制造高效鈣鈦礦太陽能電池的重要方法。此外,還討論了可能的下一代策略,以使PCE超過Shockley-Queisser限制。

Jin Young Kim et al. High-Efficiency Perovskite Solar Cells, Chemical Reviews, 2020.DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00107.https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.0c00107

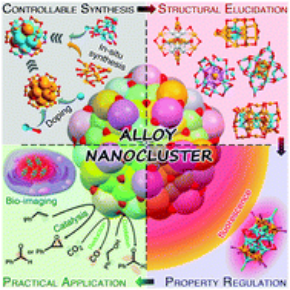

2. Chem. Soc. Rev.: 原子精度合金納米團簇:合成、結構和性質

金屬納米團簇填補了離散原子和等離子體納米顆粒之間的空隙,為研究原子水平上的量子效應和精確的結構性質相關性提供了獨特的機會。作為一種通用策略,與同類金屬納米團簇相比,合金化可以極大地提高其物理化學性能,有利于該類納米材料的應用。有鑒于此,卡內基梅隆大學金榮超教授、安徽大學朱滿洲教授等人,重點介紹了原子精度合金納米團簇的研究進展,并綜述了合金化的原理和基本原理,包括合成方法、模板中不同雜原子的位置偏好以及合金化引起的結構和性能變化。1)首先,基于各種Au或Ag納米團簇模板,提出了雜原子摻雜模式。具有電子封殼構型的模板在摻雜過程中易于保持其結構,而其他模板在摻雜過程中可能發生轉變,形成具有新結構的合金納米團簇。2)其次,對特殊尺寸的合金納米團簇進行了介紹。不同原子的排列與結構的對稱性有關,也就是說不同的原子對稱地分布在更小尺寸的納米團簇中,然后演化成更大尺寸的殼層結構。3)然后,通過比較摻雜的納米團簇和它們的同金屬對應物,從光學,電化學,電致發光,磁性和手性特性方面闡述了合金化作用,以及穩定性和反應性。例如,強調了中心雜原子誘導的光致發光增強。進一步討論了合金納米簇在催化,化學傳感,生物標記等領域的應用。最后,對存在的問題和未來的努力提供了展望。

Xi Kang et al. Atomically precise alloy nanoclusters: syntheses, structures, and properties. Chem. Soc. Rev., 2020.https://doi.org/10.1039/C9CS00633H

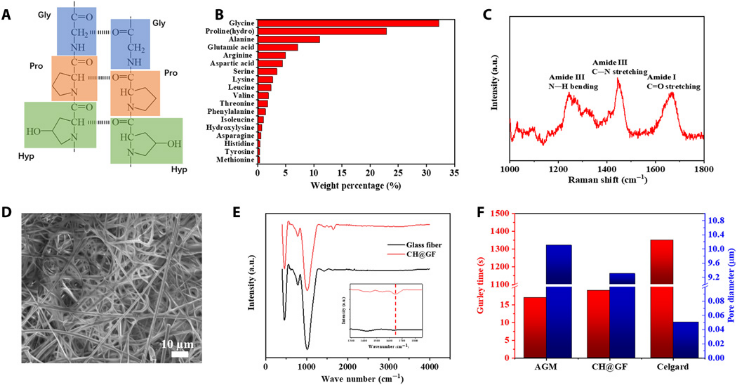

3. Science Advances:生物分子引導的無枝晶金屬負極陽離子調節

鋰(Li)或鋅(Zn)金屬負極由于其高理論容量和低氧化還原電位而引起了電池研究的廣泛關注。然而,不可控的枝晶生長,特別是在大電流(>4 mA cm-2)下,阻礙了具有高負荷(>4 mAh cm-2)鋰或鋅金屬電池的可逆循環。近日,加拿大滑鐵盧大學P. Chen報道了在負極和AGM隔膜之間將水解膠原蛋白(CH)均勻涂覆在吸附玻璃墊上的(CH@AGM)可以誘導類似于沖擊電沉積,從而在根本上穩定了金屬負極,并抑制了具有高面積容量的鋰和鋅金屬電池中枝晶的形成。1)研究發現CH在水溶液和有機電解質中都具有表面負電荷,這使得CH@AGM在超限電流下能夠在隨機的帶電多孔介質中實現表面導電和去電離沖擊,從而促進了Li+(Zn2+)的均勻沉積。此外,CH與Li+(Zn2+)的結合進一步分散了陽離子在整個金屬負極表面的分布,從而引導了金屬沿負極表面/水平方向的沉積,并顯著地穩定了Li(Zn)的生長。這種在金屬電沉積中的疊加調節效應可在高電流密度下產生無枝晶的金屬沉積,并能構建具有穩定循環Li(Zn)金屬負極與高負載正極[LiMn2O4(LMO)]耦合的鋰(鋅)金屬電池。2)與具有24 mAh cm-2正極面容量的電池在1 C下鋰(鋅)負極分別只能循環10次(100次)相比,利用CH@AGM組裝成的鋰(鋅)全電池在水溶液和有機電解液中均可循環600次,沒有枝晶穿孔,循環庫侖效率高達99.7%。3)這種基于生物分子的枝晶抑制方法可以簡單地推廣到商業大容量電池系統。在5 Ah和200 Ah的水系鋅電池中,分別實現了6400次100%放電循環。Jian Zhi, et al, Biomolecule-guided cation regulation for dendrite-free metal anodes, Sci. Adv. 2020DOI: 10.1126/sciadv.abb1342http://advances.sciencemag.org/content/6/32/eabb1342

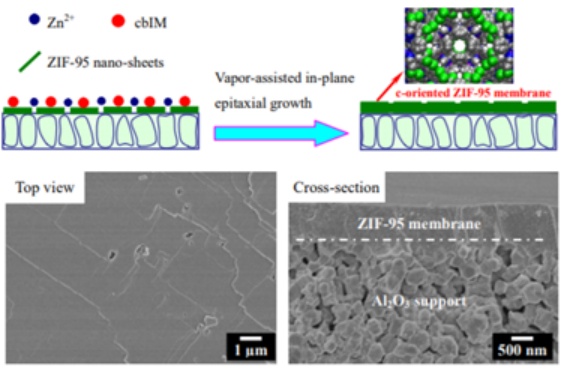

4. Angew:氣相輔助面內外延生長制備的定向ZIF-95膜的各向異性氣體分離

與傳統的分離技術(例如蒸餾和吸附)相比,基于膜的分離具有較低的能耗,因此被認為是一種有前途的替代方法。金屬有機框架(MOFs)具有多樣的結構和孔徑,高穩定性以及高吸附能力,引起了分子篩膜的制造領域的極大興趣。對于MOFs膜而言,控制晶粒取向,晶界和厚度等微觀結構至關重要。近日,華東師范大學Aisheng Huang,Xiao He等報道了一種新穎的合成策略,通過氣相輔助的面內外延生長來制備高度c取向的ZIF-95膜。1)在DMF/水蒸氣混合氣氛中,ZIF-95晶種層在面內外延生長,從而獲得了定向且生長良好的ZIF-95膜,厚度僅600 nm。2)實驗和模擬研究均表明,c取向的ZIF-95膜顯示出優異的分離性能,因為完美取向的結構可顯著減少晶間缺陷和傳輸路徑。3)將該膜用于100°C,1 bar條件下等摩爾的二元混合物的分離,H2/CO2和H2/CH4的混合物分離系數分別為32.2和53.7,H2滲透率超過7.9 x 10-7 mol·m-2·s-1·Pa-1,比隨機取向的ZIF-95膜高4.6倍。

Xixi Ma, et al. Anisotropic Gas Separation in Oriented ZIF‐95 Membranes Prepared by Vapor‐Assisted In‐Plane Epitaxial Growth. Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI: 10.1002/anie.20208260https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008260

5. Angew:無定形CoFe氧化物@二維黑磷自適應雙功能電催化劑用于全解水

水電解提供了一種有前途的綠色技術來應對全球能源和環境危機,但其效率受到陰極析氫反應(HER)和陽極析氧反應(OER)的反應動力學緩慢的限制。近日,廈門大學Jun Xu,新加坡南洋理工大學Bin Liu等通過在二維(2D)黑磷(BP)上生長無定形多過渡金屬(鈷和鐵)氧化物,開發了一種雙功能電催化劑(CoFeO@BP),該催化劑能夠高效催化HER 和OER。1)實驗表明,對于HER和OER,雜化CoFeO@BP催化劑在1 M KOH中達到10 mA/cm 2的電流密度的過電勢分別為88 mV和266 mV。2)基于一系列的非原位和原位研究,發現CoFeO@BP催化劑出色催化性能歸因于其在還原和氧化電勢下的自適應表面結構。3)得益于非晶態氧化鈷鐵的亞穩性及其與BP的強親和力,CoFeO@BP可以在還原電勢下轉化為CoFe磷化物,原位生成用于HER的真正活性催化劑。在氧化電位下,BP上富氧空位的非晶態鈷鐵氧化物傾向于遵循晶格氧氧化機理(LOM)催化OER,這在動力學上促進了OER催化。

Xingyun Li, et al. Adaptive Bifunctional Electrocatalyst of Amorphous CoFe Oxide @ 2D Black Phosphorus for Overall Water Splitting. Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI: 10.1002/anie.202008514https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008514

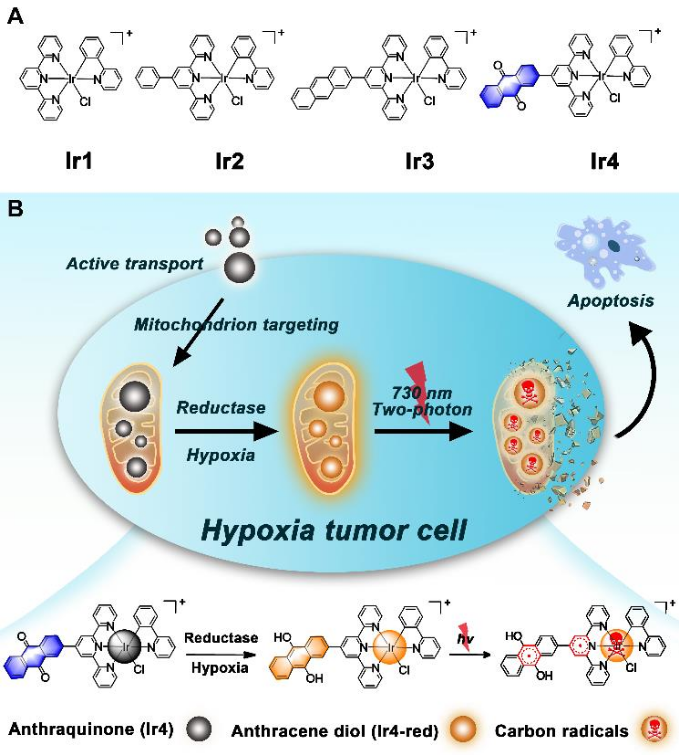

6. Angew:靶向線粒體的雙光子光敏劑可產生碳自由基以對抗乏氧腫瘤

光動力治療的療效一般依賴于局部氧氣的濃度和擴散情況。由于實體腫瘤具有乏氧的微環境,因此開發不依賴氧的光敏劑對于增強光動力治療的來說具有重要意義。中山大學巢暉教授、陳禹副教授和香港大學Xiting Zhang報道了一種銥(III)蒽醌絡合物(Ir4)光敏劑,并將其作為一種靶向線粒體、可產生碳自由基的光敏劑。1)在乏氧條件和還原酶的作用下,Ir4的發光信號會被開啟,其具有的雙光子激發性質Ir4(λex=730 nm)也非常適用于生物成像。在激光照射后,Ir4在還原形式(Ir4- red)下會產生碳自由基,從而導致線粒體膜電位損失以及細胞死亡(IC50light=2.1 μM, IC50dark=58.2 μM, PI = 27.7)。2)在體內乏氧條件下,實驗也對Ir4的PDT效果進行了充分的證明。Ir4也是首個可以產生碳自由基的金屬絡合物,因此可以作為一種對氧氣不依賴的雙光子PDT光敏劑。Shi Kuang. et al. A Mitochondrion-Localized Two-Photon Photosensitizer Generating Carbon Radicals against Hypoxic Tumors. Angewandte Chemie International Edition. 2020DOI: 10.1002/anie.202009888https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202009888

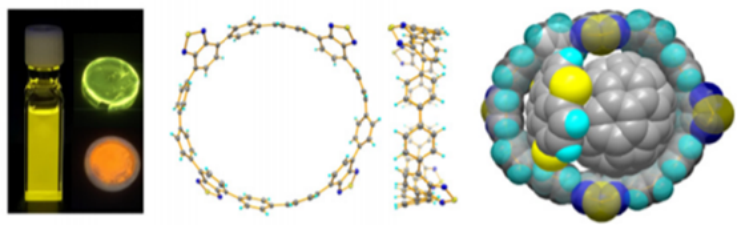

7. Angew:四苯并噻二唑基[12]環對亞苯基的明亮發光性質及其超分子組裝

環對亞苯基(CPPs)具有放射狀共軛π系統,使得其具有有趣的熒光性質,是獨特的超分子主體。但是,CPPs的明亮光致發光(PL)僅限于藍光,且大型CPPs的超分子組裝行為很少被研究。近日,廈門大學Yuan-Zhi Tan等報道了基于四苯并噻二唑的[12]環對亞苯基(TB [12] CPP)的合成,熒光性質,及其超分子組裝。1)作者通過Pt催化環化,制備了TB [12] CPP,并對其進行了質譜,NMR以及X-射線單晶結構表征。2)實驗發現,TB [12] CPP表現出黃綠色到橙色的PL,量子產率高達82%。在聚合物基質中,TB [12] CPP的PL量子產率可進一步提高到98%。3)得益于其大的尺寸,TB [12] CPP可通過π-π和C-H···π相互作用來容納富勒烯衍生物或富勒烯與buckybowl的凹凸復合體。后者是CPPs三元超分子的首例報道。

Zhen-Lin Qiu, et al. Tetra‐benzothiadiazole‐based [12]Cycloparaphenylene with Bright Emission and its Supramolecular Assembly. Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI: 10.1002/anie.202008505https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008505

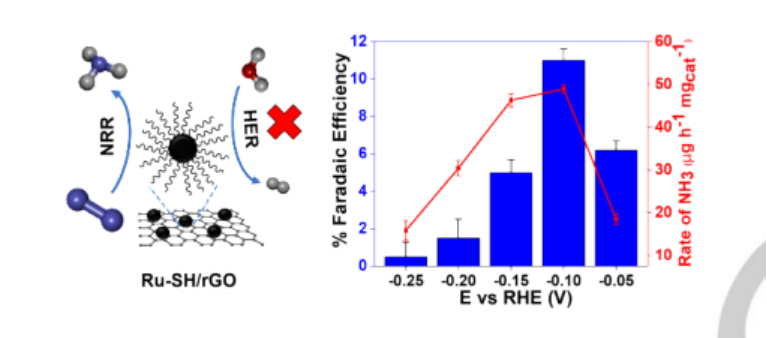

8. Angew:通過Ru納米晶體的有機束縛實現的金屬-硫鍵用于增強電化學氮還原

電化學氮還原(NRR)是一種在環境條件下合成氨(NH3)的清潔,便捷可持續的方法。然而,氮氣的惰性和競爭性析氫反應(HER)決定了NRR具有動力學遲緩和選擇性差的特點。近日,受固氮酶中金屬-硫(M-S)鍵啟發,澳大利亞新南威爾士大學趙川教授報道了一種表面改性策略來調節催化劑表面的電子結構,提高N2的利用率,從而抑制HER,協同提高NH3的生成速率。1)錨定在還原的氧化石墨烯(Ru/rGO)上的釕納米晶體被不同的脂族硫醇修飾以實現M-S鍵。2)在酸性條件下,使用十二烷硫醇,相對于RHE,在-0.1 V時可實現高法拉第效率(11%)和更高的NH3收率(50 μg h-1mg-1)。3)DFT計算表明,通過電子結構改性以及表面改性抑制HER,可以實現中間產物對N2的吸附和解吸。4)15N同位素標記實驗結果表明,改性催化劑對合成NH3具有良好的穩定性和可回收性。

Muhammad Ibrar Ahmed, et al, Metal-sulfur linkages achieved by organic tethering of Ru nanocrystals for enhanced electrochemical nitrogen reduction, Angew. Chem. Int. Ed.DOI:10.1002/anie.202009435https://doi.org/10.1002/anie.202009435

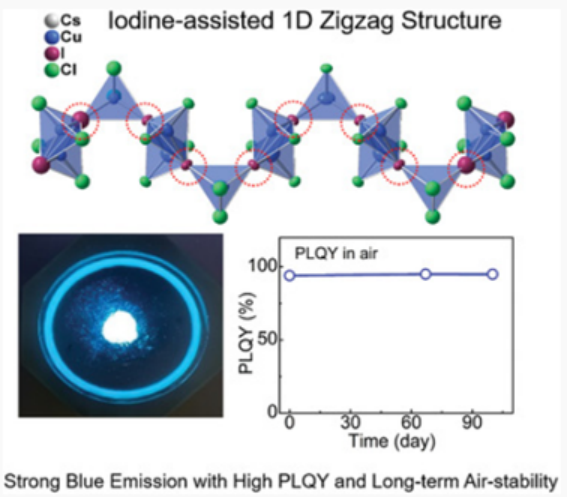

9. AM:具有一維鏈結構的高效穩定藍光Cs5Cu3Cl6I2

在光子學領域,堿金屬鹵化銅(I)可作為無鉛發射器,受到了廣泛的關注。其低維電子結構的固有量子限制效應可導致高的光致發光量子產率(PLQYs)。其中,Cs3Cu2I5是最有前途的候選物,它既滿足高PLQY又具有空氣穩定性。近日,東京工業大學Hideo Hosono,Junghwan Kim等報道了一種通過使用I-和Cl-混合陰離子策略來探索滿足這些要求的新材料。1)可以預期的是,它們之間(I-和Cl-)離子半徑的巨大差異可能會導致形成新化合物。因此,作者通過該策略,得到了具有一維Z字形鏈結構的Cs5Cu3Cl6I2。2)實驗表明,Cs5Cu3Cl6I2顯示出藍色發射(≈462nm),量子產率接近95%。3)電子結構計算表明,價帶最大值的局域性質對獲得高效的自陷激子發射至關重要。4)此外,與純氯化物相相比,碘橋聯的一維連接顯著提高了Cs5Cu3Cl6I2的化學穩定性。該工作為開發具有高效率發光的空氣穩定堿金屬鹵化銅開辟了新的道路。

Jiangwei Li, et al. A Highly Efficient and Stable Blue‐Emitting Cs5Cu3Cl6I2 with a 1D Chain Structure. Adv. Mater., 2020DOI: 10.1002/adma.202002945https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202002945

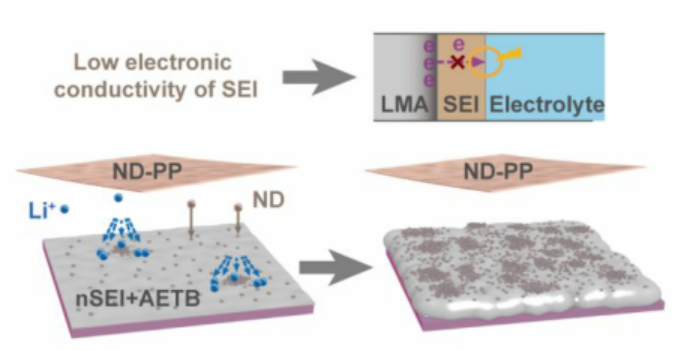

10. Nano Letters:利用人工電子隧穿勢壘調節實用型鋰金屬電池的界面電導率

金屬鋰電池(LMBs)中天然固體電解質界面(SEI)抑制電子隧穿的能力較差,不能有效地保護金屬Li,這潛在的增加了SEI甚至出現死鋰的情況。因此引入具有超高絕緣性和化學穩定性的人工電子隧穿勢壘(AETB)來保持SEI足夠低的電子電導率具有重要意義。近日,浙江大學陸盈盈教授報道了通過自轉移工藝構建了一種嵌入納米金剛石顆粒(ND)的SEI。1)用作AETB的ND降低了電子通過SEI滲透的風險,重新調整了界面電場并消除了尖端效應。2)結果表明,即使在較高的面積容量下,也可以獲得無枝晶的形貌和致密的塊狀Li沉積。值得注意的是,使用超薄Li負極(45 μm)和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極(4.3mAh cm-2)的全電池可以穩定循環110次以上,表明嵌入AETB的SEI顯著緩解了實際LMBs中的負極粉化和安全問題。

Zeyu Shen, et al, Tuning the Interfacial Electronic Conductivity by Artificial Electron Tunneling Barriers for Practical Lithium Metal Batteries, Nano Lett., 2020DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c02371https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02371

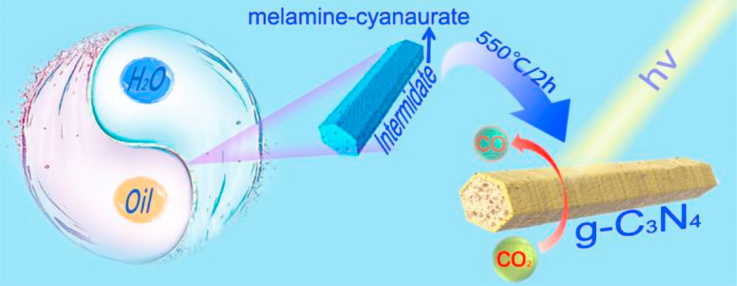

11. Nano Energy:通過合理設計一維超分子前驅體合成具有較好吸附能力的高孔隙率石墨烯氮化碳微管用于光催化CO2轉化

有序的氮化石墨碳(g-C3N4)對CO2具有良好的表面吸附,這是實現高光催化CO2還原活性的一個重要挑戰。有鑒于此,美國佐治亞理工學院林志群教授和華南理工大學方曉明研究員等人,首次開發了一種簡單而有效的雙溶劑誘導自組裝策略,使用單一單體制造超分子前體,從而制備具有顯著光催化CO2轉化性能的一維(1D)高孔隙率g-C3N4微管。1)水和異丙醇的引入觸發了雙氰胺在水熱條件下的自組裝,形成了由一維六邊形微米級晶體組成的三聚氰胺-氰金酸酯樣復合物(MCC),具有出色的熱穩定性。2)隨后的熱熱解將這些柱狀晶體轉化為一維介孔g-C3N4微管(簡稱MCNM),其中包括排列良好的納米葉狀框架(即分層結構)。這些獨特的微管是摻雜氧的g-C3N4,并且機械穩定,表現出改善的可見光收集能力,增強的電荷轉移,增加的活性位點以及對CO2的優選吸附和活化。3)與本體g-C3N4形成鮮明對比的是,MCNM的光催化活性顯著提高,CO釋放速率為45.16 μmolh-1,在420 nm時提高了11.0倍,表觀量子效率為2.55%。總之,該工作提出的雙溶劑誘導的自組裝策略是為設計制備用于高效光催化的分層結構的g-C3N4提供了一種新的思路。Qiong Liu et al. Robust route to highly porous graphitic carbon nitride microtubes with preferred adsorption ability via rational design of one-dimension supramolecular precursors for efficient photocatalytic CO2 conversion. Nano Energy, 2020.DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105104https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105104

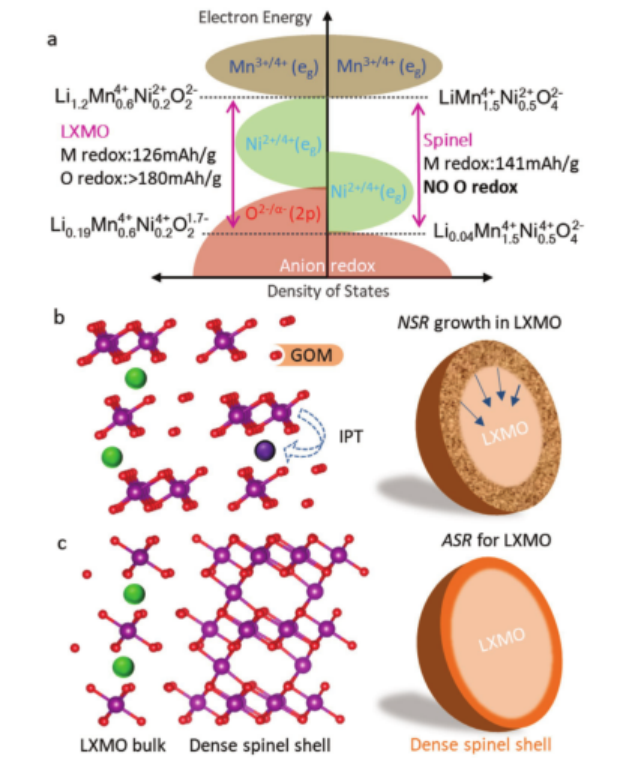

12. AEM:人工表面預構造法用于穩定的無鈷富鋰氧化物正極顆粒

富鋰金屬氧化物(LXMO)正極因其容量大于250 mAh g-1而引起了人們對其用于可充電電池的濃厚興趣。然而,雜化陰陽離子氧化還原(HACR)反應的副作用,如析氧和氧遷移(GOM)導致的相崩潰,嚴重阻礙了LXMO的商業化。GOM不僅在循環過程中破壞了氧亞晶格的穩定性,不僅加劇了電壓衰減,而且加劇了電解質的分解和錳的溶解,導致全電池性能嚴重下降。近日,麻省理工學院李巨教授報道了采用熔融鉬酸鹽浸出法對Li1.2Mn0.6Ni0.2O2顆粒進行人工表面預構造(ASR),形成了具有完全包裹LXMO晶格的致密無陰離子氧化還原的LiMn1.5Ni0.5O4殼層(ASR-LXMO)。1)差示電化學質譜和軟X射線吸收光譜分析表明,在循環過程中避免了GOM,不僅穩定了ASR-LXMO中的HACR,而且減緩了電解質的分解和Mn的溶解。2)ASR-LXMO表現出優異的穩定循環性能,在循環200 min后,容量仍保持在237.4 mAh g-1,平均放電電壓為3.30 V。更重要的是,原始的LXMO不能在與商用石墨負極和稀薄(2 g A-1h-1)電解質匹配的輕巧袋式全電池中持續90次循環,但ASR-LXMO在全電池循環125次循環后仍表現出76%的高容量保持率。

Zhi Zhu, et al, Stabilized Co-Free Li-Rich Oxide Cathode Particles with An Artificial Surface Prereconstruction, Adv. Energy Mater. 2020DOI: 10.1002/aenm.202001120https://doi.org/10.1002/aenm.202001120