近三十年來,高表面積的多孔材料引起了化學、材料等領域的廣泛關注和研究。其中代表性的有各種類型的硅鋁酸鹽或硅酸鹽組成的沸石分子篩,以及金屬-有機骨架(MOF)和共價有機骨架(COF)等材料。這些材料具有豐富可調控的孔道結構、拓撲結構和反應位點等特性,自發現以來便廣泛用于氣體分離、催化等領域,相關材料已在工業催化等應用領域大放異彩。然而其豐富的組成、結構等特性依然吸引著研究人員不斷深入探索。近日來,MOFs和分子篩合成與應用研究迎來重要突破,相關研究相繼發表于Science和Nature Materials。1. Omar M. Yaghi Science:多金屬MOFs金屬排列的精確調控

第一作者:Zhe Ji

通訊作者:Omar M. Yaghi、Tong Li

通訊單位:加州大學伯克利分校、德國波鴻魯爾大學

本文要點:

1. 發現原子探針層析成像可以揭示多金屬MOFs中的金屬排列

2. 實現多金屬MOFs中的金屬排列的精準調控

一般而言,MOFs中以一種金屬與有機配體連接。但是,對于多組分MOFS而言,更多的金屬節點意味著更多的官能團選擇性,以及更豐富的催化性能。目前存在的問題在于,如何確定甚至調控多組分MOFs中不同金屬的排列。這對于理解和和設計具有優異性能的多組分MOFs至關重要。

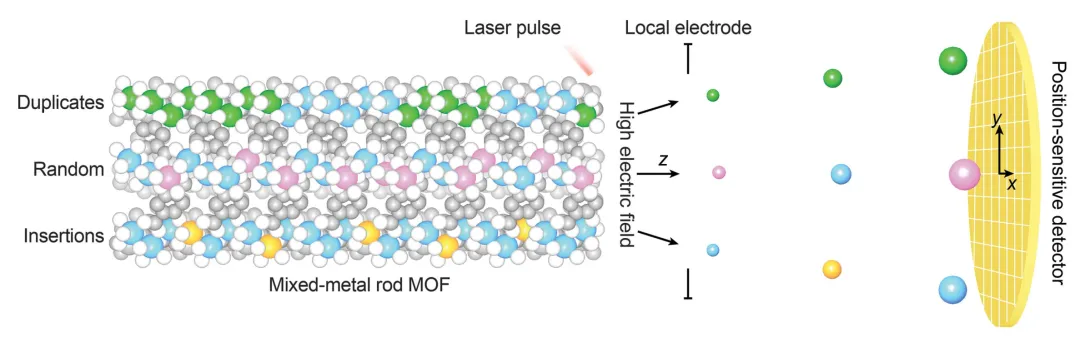

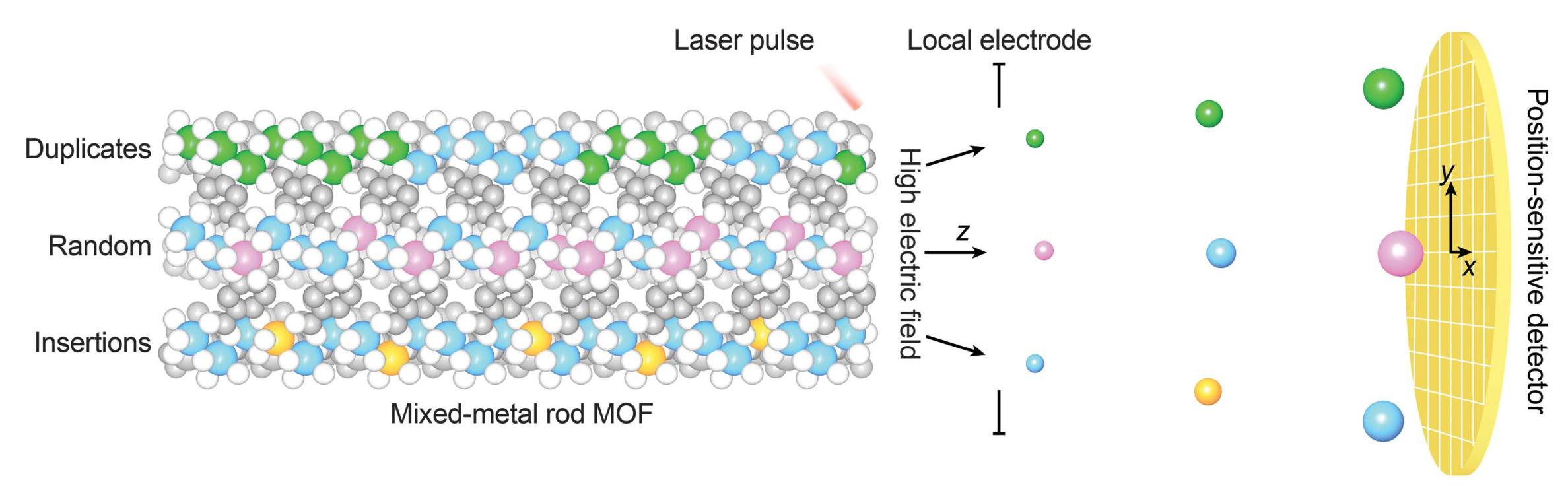

有鑒于此,加州大學伯克利分校Omar M. Yaghi和德國波鴻魯爾大學Tong Li等人報道了一種檢測和調控對組分MOFs中多種金屬排列的新進展。

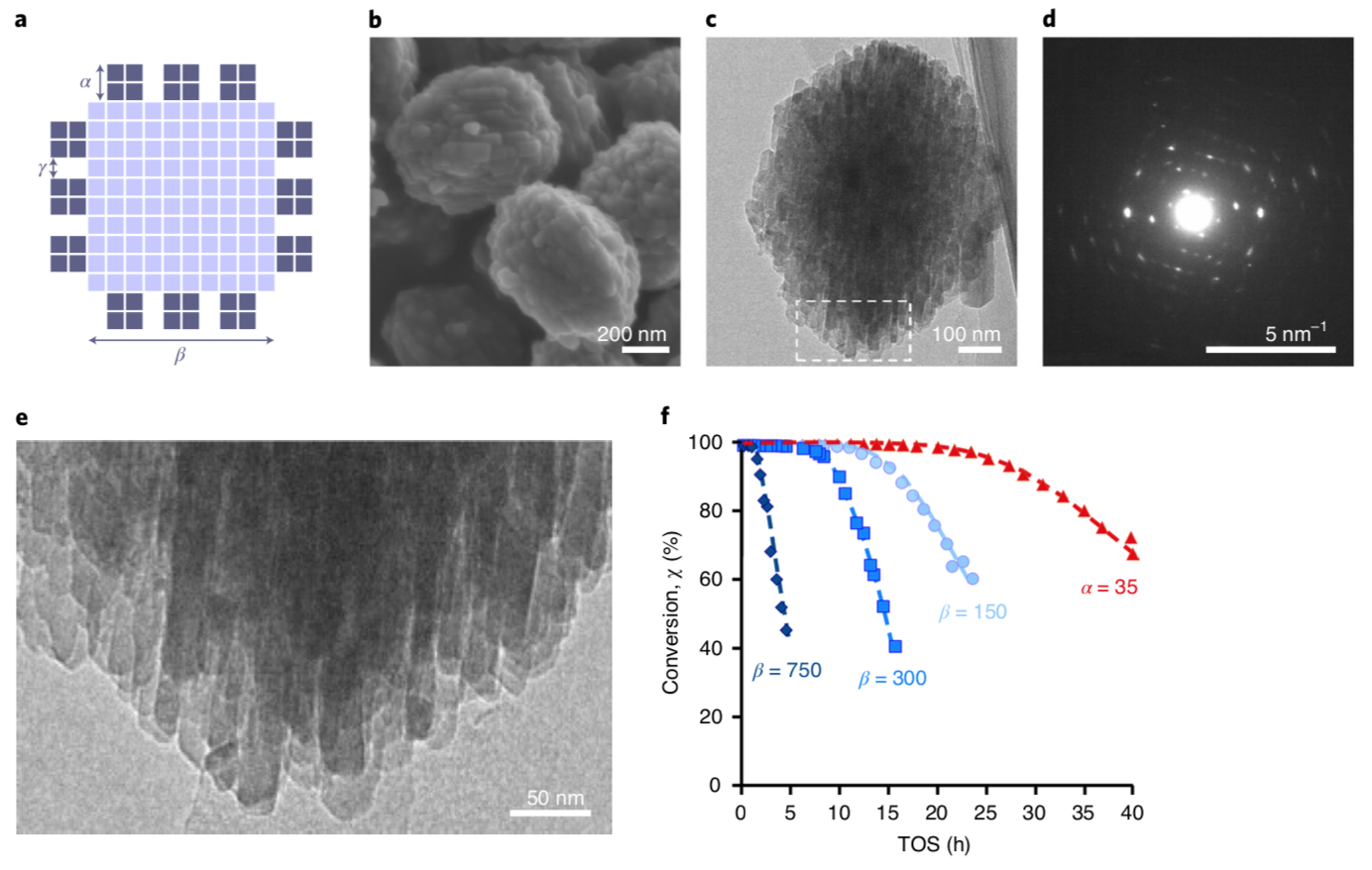

圖1. 實驗方法

要點1. 檢測

利用原子探針層析成像,研究人員發現了MOF-74單晶中多種金屬Co、Cd,Pb和Mn金屬組合的金屬序列。在MOF-74單晶中,金屬形成氧化物棒狀結構,這些氧化物棒通過有機配體連接形成蜂窩晶格。

圖2. APT測試

要點2. 調控

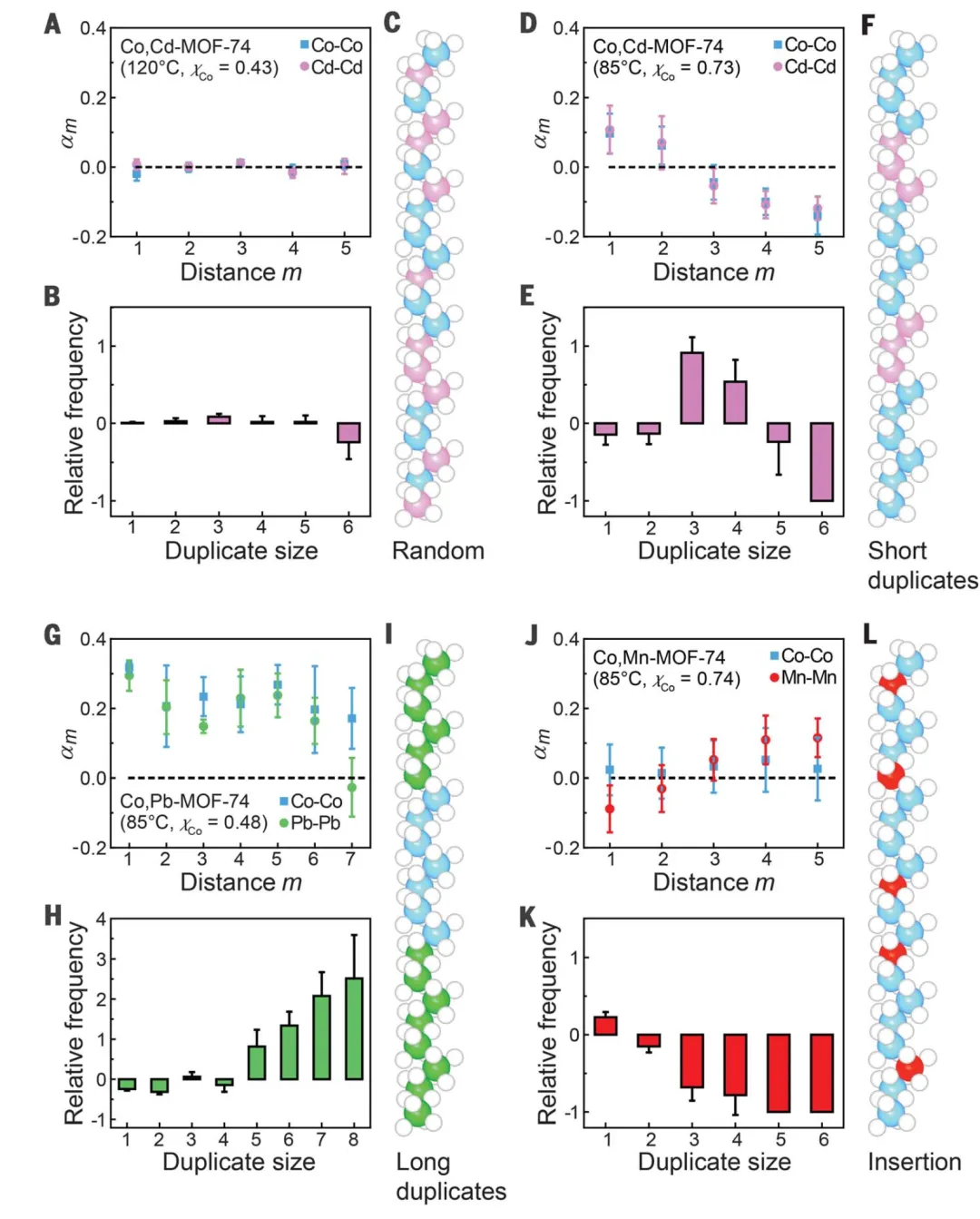

研究發現,通過改變不同金屬的比例以及合成溫度,可以精確調控多組分MOFs中金屬的排列情況。結果表明,排列可以是隨機的(Co, Cd, 120°C),也可以是短的重復單元(Co, Cd, 85°C),也可以是長的重復單元(Co, Pb, 85°C),還可以是金屬插入的形式(Co, Mn, 85°C)。

在3種晶體中,不需要改變對金屬排列方式,研究人員可以在12個樣品中,實現了Co金屬元素的摩爾比就在0.4-0.9之間精準調控。

圖3. MOF-74中的多金屬排列

小結

這一研究為多組分MOFs中不同的金屬排列形式提供了全新的理解,并為MOFs的研究和應用可能打開了新的局面。

參考文獻:

Zhe Ji et al. Sequencing of metals in multivariate metal-organic frameworks. Science 2020, 369, 674-680.

DOI: 10.1126/science.aaz4304

https://science.sciencemag.org/content/369/6504/674

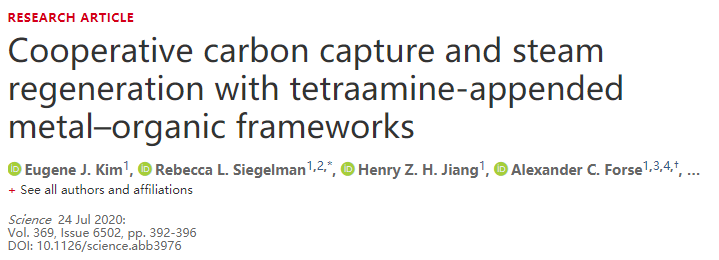

2. Science: 鎂-四胺MOF材料高效CO2吸附

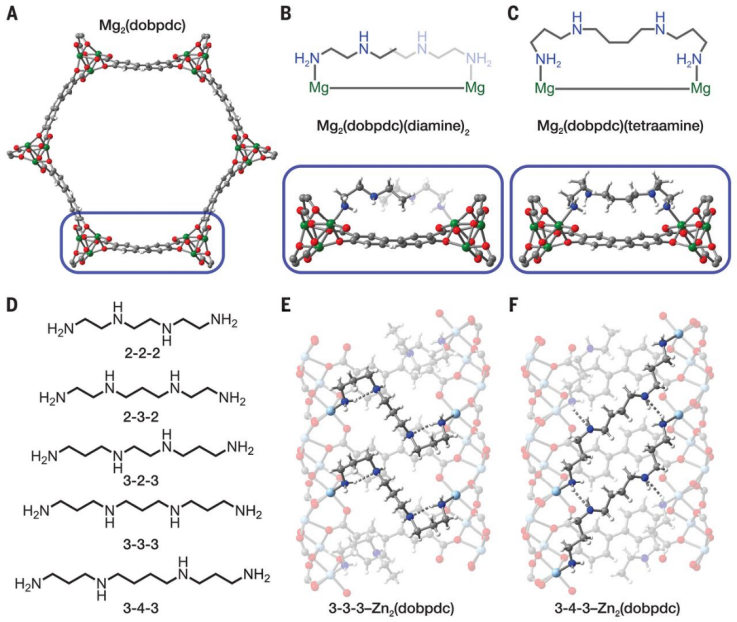

雖然,天然氣比煤釋放的CO2較少,但是對天然氣的碳進行捕獲從而盡量避免釋放炔更困難,因為天然氣燃燒過程中釋放的CO2濃度是煤燃燒過程中濃度的1/3,同時含有大量O2,H2O等氣體。因此,加州大學伯克利分校Jeffrey R. Long等報道了四胺修飾的有機鎂金屬框架化合物材料中具有碳捕獲、蒸氣再生作用的雙重作用。

通過兩步協同CO2吸附作用實現了更高的CO2捕獲能力和吸附焓變化。該材料能夠從潮濕的空氣中捕獲CO2氣體,同時能夠在蒸氣作用中進行重生。作者發現該過程比溫度處理過程、壓力調控處理過程有更高的經濟性。

天然氣目前是美國主要的電能來源,將天然氣熱電廠釋放的CO2進行捕獲能有效的降低碳排放量。基于雙胺修飾的MOF材料在兩步協同CO2吸附中的作用,作者開發了四胺修飾的鎂基MOF材料,實現了在更嚴苛的條件中用于捕捉天然氣燃燒后廢氣中的CO2。

1)通過不同碳數的四胺(N,N'-雙(3-氨基丙基)-1,3-二氨基丙烷(N,N′-bis(3-aminopropyl)-1,3-diaminopropane)、N,N'-雙(3-氨基丙基)-1,4-二氨基丁烷(N,N′-bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane))和Mg的4,4′-二氧基聯苯-3,3′-二羧酸鹽(4,4′-dioxidobiphenyl-3,3′-dicarboxylate)結合生成四胺化的Mg2(dobpdc)(3-3-3)、Mg2(dobpdc)(3-4-3)。作者發現3-3-3和3-4-3中分別由于分子內、分子間氫鍵作用導致了更好的熱穩定性。2)作者發現Mg2(dobpdc)(3-4-3)展現出在僅僅含有10 %CO2氣氛中實現了高達90 %的CO2捕獲率。通過Clausius-Clapeyron方程計算作者發現,Mg2(dobpdc)(3-4-3)展現了較高的CO2吸附焓,因此在CO2捕獲過程中耗能更低。此外,作者發現Mg2(dobpdc)(3-4-3)在環境壓力中的吸附脫附回滯作用最低。3)吸附機理研究。通過紅外IR、固體NMR方法對Mg2(dobpdc)(3-4-3)的CO2吸附機理進行研究,作者發現原位紅外吸附實驗中發現1339 cm-1的C-N鍵、1689 cm-1的C-O鍵,同時在120 ℃的吸附平衡說明氨基甲酸銨物種是協同吸附作用的關鍵。作者在N-H振動區域發現相鄰的氨基甲酸銨之間存在氫鍵作用。通過固體NMR測試,作者發現1.04 bar 13CO2 13C NMR中出現了162.6 ppm的峰,對應于氨基甲酸銨物種。這個單重峰說明在Mg基MOF材料中所有的吸附CO2有相同的化學環境。通過異核相關NMR測試,作者發現CO2和一級胺基反應和氨基甲酸酯附近的二級胺進行反應。以上結果說明Mg2(dobpdc)(3-4-3)中兩步吸附協同機理。Eugene J. Kim, et al. Cooperative carbon capture and steam regeneration with tetraamine-appended metal–organic frameworks, Science 2020

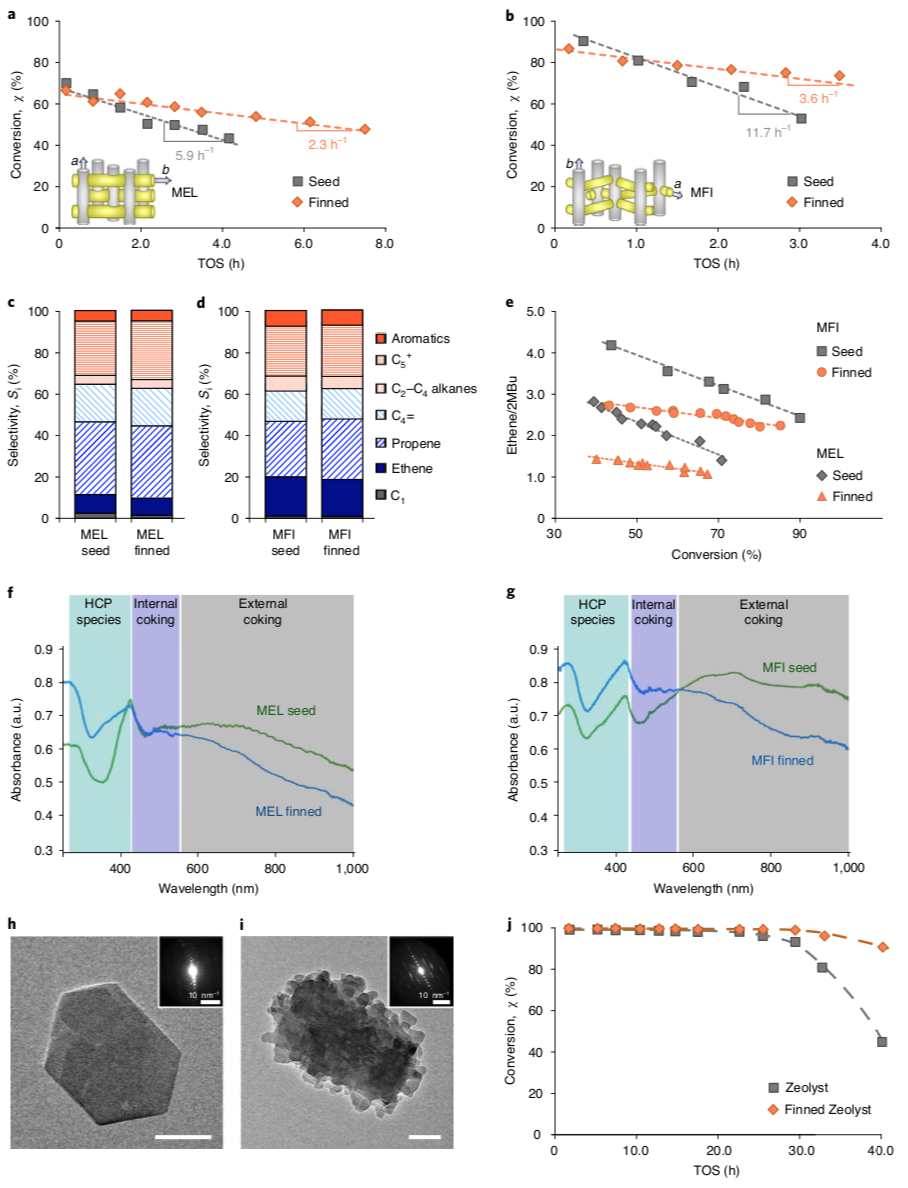

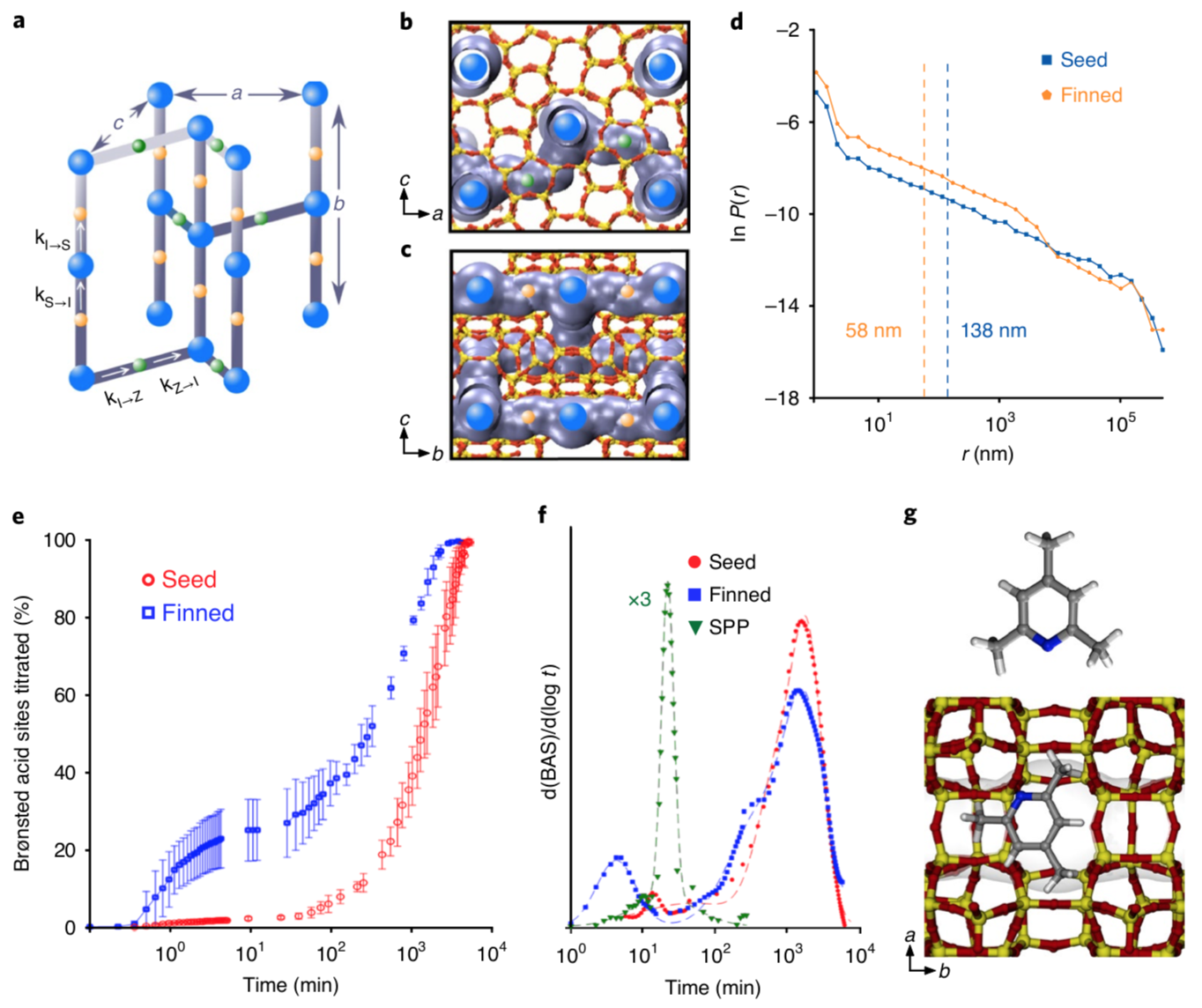

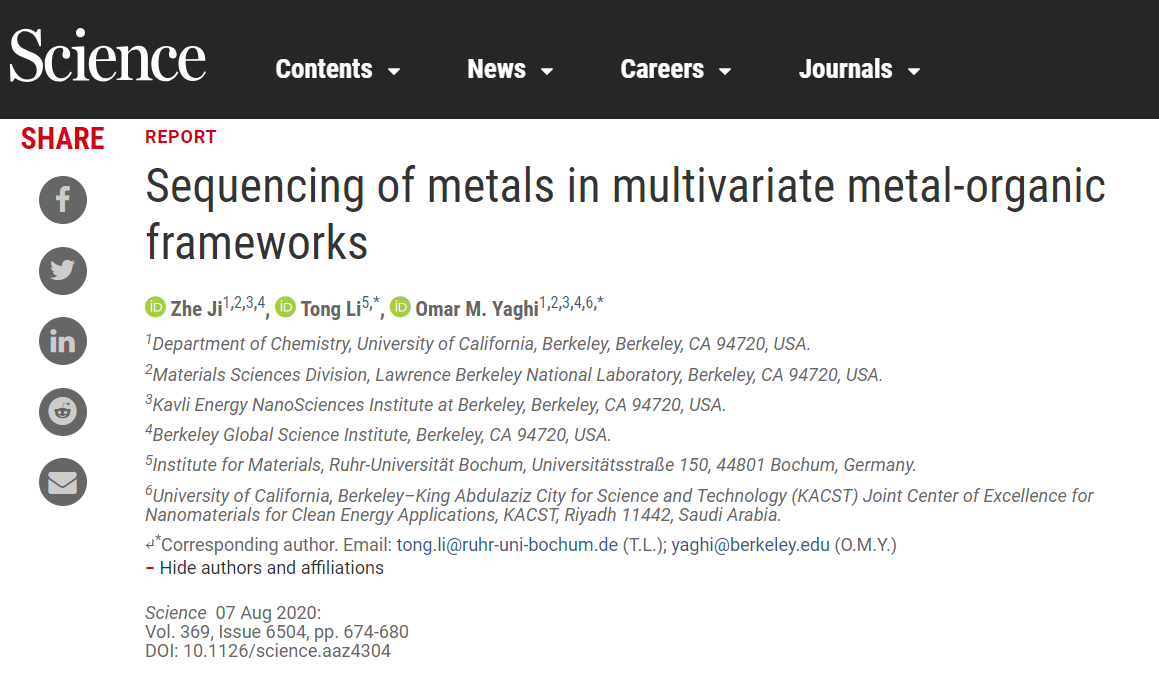

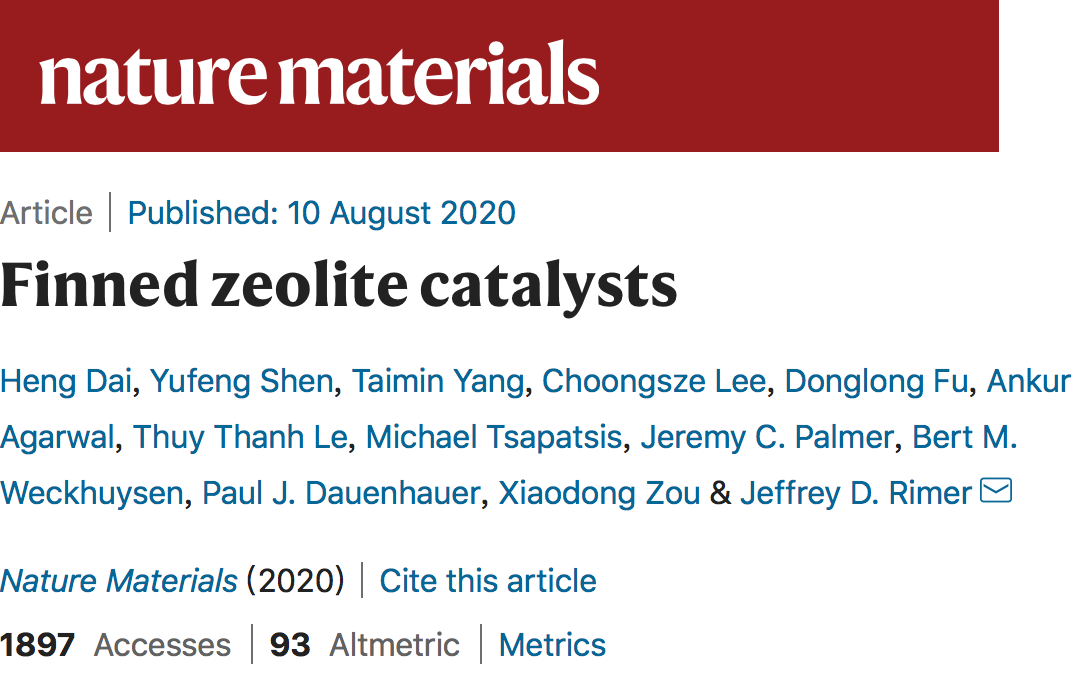

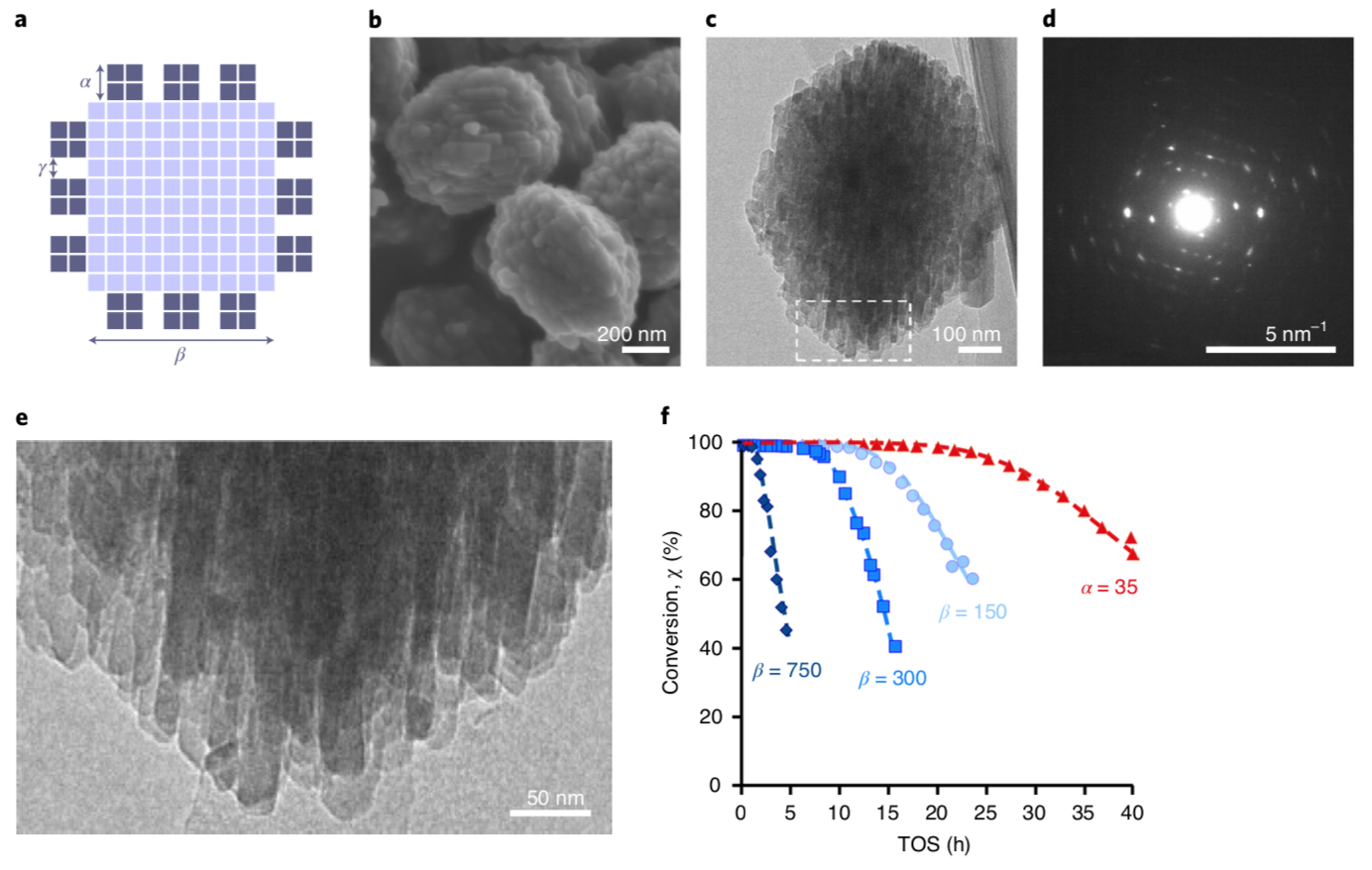

DOI:10.1126/science.abb3976https://science.sciencemag.org/content/369/6502/392目前人們發現合成納米結構的分子篩能夠顯著降低分子篩內部擴散過程限制,改善催化和吸附性能,但是合成粒徑低于100 nm的分子篩具有一定難度,通常需要使用結構復雜的有機分子模板劑,并且產率較低。

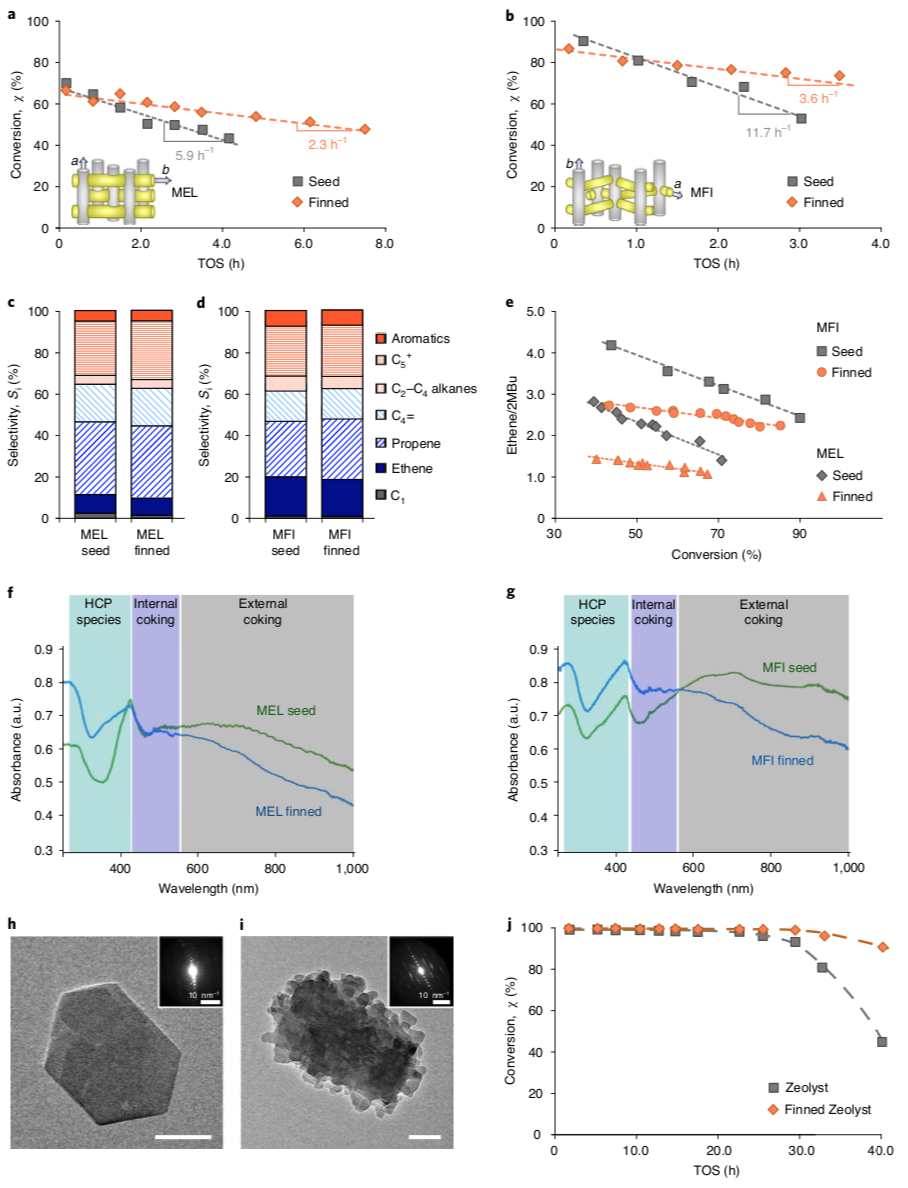

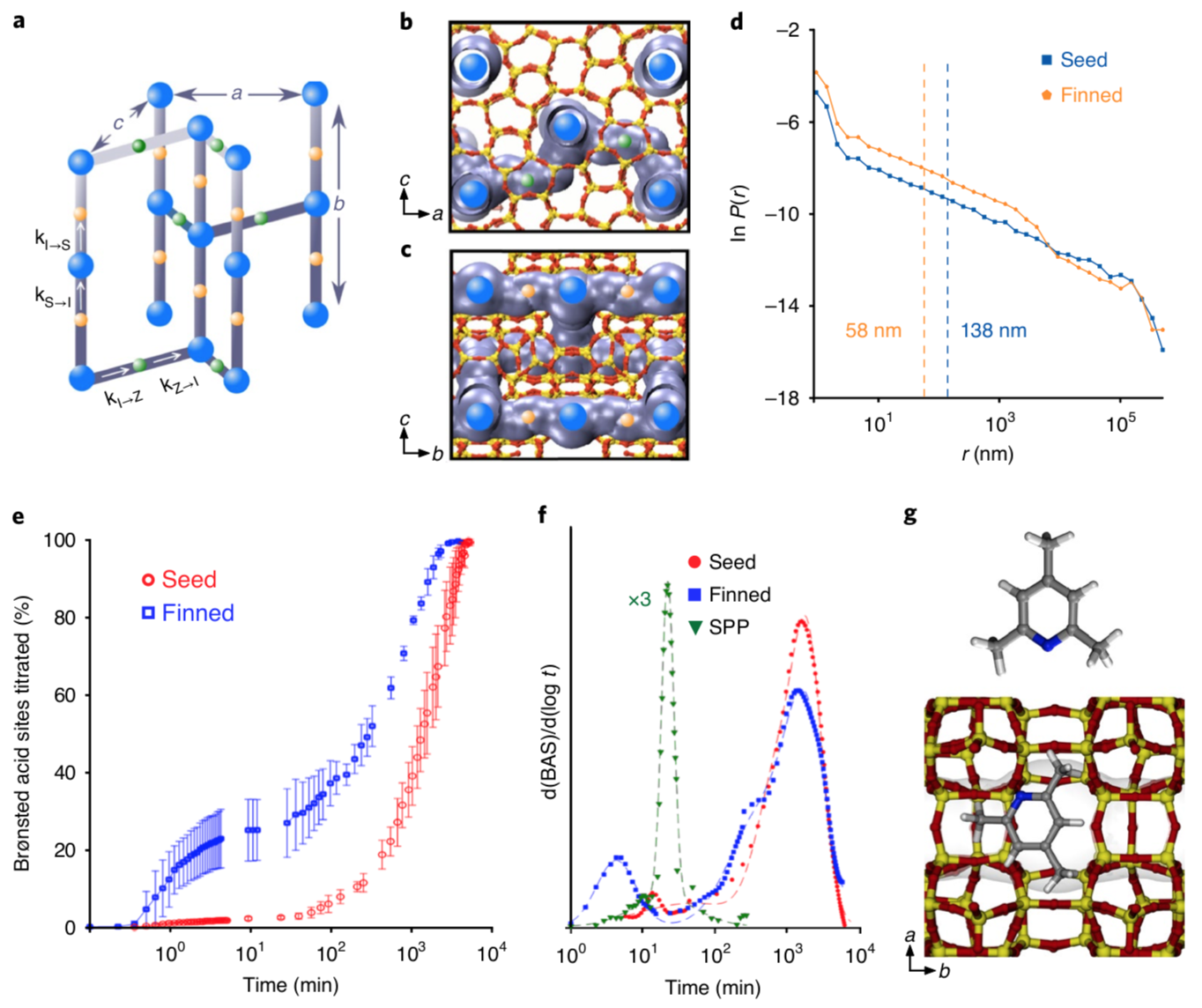

有鑒于此,休斯頓大學Jeffrey D. Rimer等報道了一種策略,能夠有效的改善分子篩材料的傳質性能,該方法通過使用鰭狀突起的種晶,通過外延生長方法合成。作者將這種合成策略用于兩種常見具有分子篩材料的合成,通過晶體上含有晶化的鰭狀突起的種晶,并且能確保二次生長過程中不會阻礙分子篩微孔結構。作者通過分子建模和時間分辨滴定實驗對鰭狀結構分子篩的內部擴散作用進行表征,驗證了較大程度改善了傳質過程,同時在實驗中驗證了這種作用提高了傳質性能。作者認為該合成方法能夠拓展到合成其他種類的分子篩和硅鋁材料中。要點1. 在傳統合成方法中,通常難以得到10~80 nm大小的ZSM-5、ZSM-11,同時通常<10 nm的二維晶體酸位點濃度較少,無法用于工業碳氫催化反應中。此外,超小晶體的分子篩難以在合成過程中通過正常方法收集產物。要點2. 作者發現合成得到的鰭狀結構分子篩,內部擴散路徑距離降低,抑制了積碳生成,延長了催化劑的壽命,同時對反應產物的選擇性起到調控作用。這種鰭狀結構的引入降低了分子篩的擴散缺點。要點3. 種晶法合成方法:以10 DAO (1,8-二氨基辛烷):10 K2O:100SiO2:1Al2O3:4000H2O的比例,常溫攪拌均勻,在160℃中反應3天,合成ZSM-11種晶;隨后以27.3 DAO (1,8-二氨基辛烷):11.9 K2O:90SiO2:0.5Al2O3:3588H2O的比例常溫攪拌均勻,隨后加入ZSM-11種晶,隨后在120 ℃中反應2天。Heng Dai, Yufeng Shen, Taimin Yang, Choongsze Lee, Donglong Fu, Ankur Agarwal, Thuy Thanh Le, Michael Tsapatsis, Jeremy C. Palmer, Bert M. Weckhuysen, Paul J. Dauenhauer, Xiaodong Zou & Jeffrey D. Rimer*. Finned zeolite catalysts. Nat. Mater. (2020).DOI: 10.1038/s41563-020-0753-1https://www.nature.com/articles/s41563-020-0753-1