第一作者:李超禹、段賽

通訊作者:李劍鋒、羅毅

通訊單位: 廈門大學、中國科學技術大學

研究要點:

1. 通過理性的實驗設計和精準的理論模擬,以2埃的空間分辨率測量了納米腔中縱軸方向上等離激元場分布,確定了該方向上約5.2倍的場不均勻度。

2. 發現了納米腔中由自聚焦效應導致的“等離激元梳”。

研究背景:意義、現狀

在幾乎所有的等離激元技術及其應用中,等離激元場的強度分布都是一個至關重要的因素。光學納米諧振腔(簡稱“納腔”)中的場可以簡單地在縱軸以及橫軸方向進行分解。等離激元增強光譜成像以及分子識別技術歷經發展,目前可以獲得亞納米的空間分辨率,這是因為在橫軸方向上具有高度不均勻的場強度分布。然而,在縱軸方向上,仍然知之甚少。雖然我們的理論研究已經指出了納腔中的分子會有強烈的自聚焦效應1,2,現在人們一般仍將分子考慮為均勻介質,并認為納腔中等離激元在縱軸方向上是接近強度均勻的。所以,亟需一種具有高空間分辨率的實驗方法對其進行直接探測,完成對于等離激元場分布的最后一塊拼圖。

擬解決或者擬探索的關鍵問題

1. 通過實驗和理論的緊密結合直接獲得納腔中等離激元在縱軸方向上的場分布;

2. 高空間分辨率表征;

3. 提出納腔中等離激元場分布的新模型

成果簡介

有鑒于此,廈門大學的李劍鋒教授課題組和中國科學大學的羅毅教授課題組設計了一種具有~2?空間分辨率的分子尺,對以金單晶基底和自創的殼層隔絕金納米粒子3所構筑的納米腔中的場強分布進行直接表征,并結合原創的基于量子場論的局域場光譜理論,精確地得到了納腔中等離激元在縱軸方向上的場分布,發現了因分子自聚焦作用而引起的“等離激元梳”。

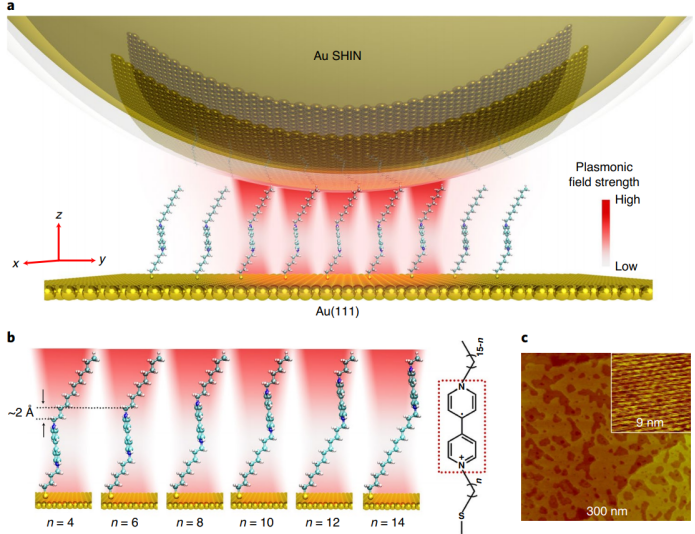

圖1. a, 納腔中的“等離激元梳”;b, 具有~2?空間分辨率的Viologen分子尺;c,Viologen分子自組裝膜的掃描探針顯微鏡圖。

要點1:具有埃級別空間分辨率的等離激元分子尺

為了能夠獲得具有埃級別空間分辨率的分子尺,我們設計了一系列末端修飾巰基的Viologen分子(N-alkyl-N′- (n-thioalkyl)-4,4′-bipyridinium bromide),其分子鏈中,含碳總數目一致(16),而信號基團,四四聯吡啶則可以在碳鏈中每隔兩個亞甲基進行調控,可以簡單地以HS-nV(16-n)表示,其中n為位于巰基基團以及四四聯吡啶基團之間的碳鏈上的亞甲基數目(圖1ab)。因為分子自組裝膜在金單晶上高度有序(圖1c),這樣既可以保證這一系列分子膜的高度一致(納腔尺寸一致),而且信號基團在縱軸方向上的空間分辨率則達到了~2?。

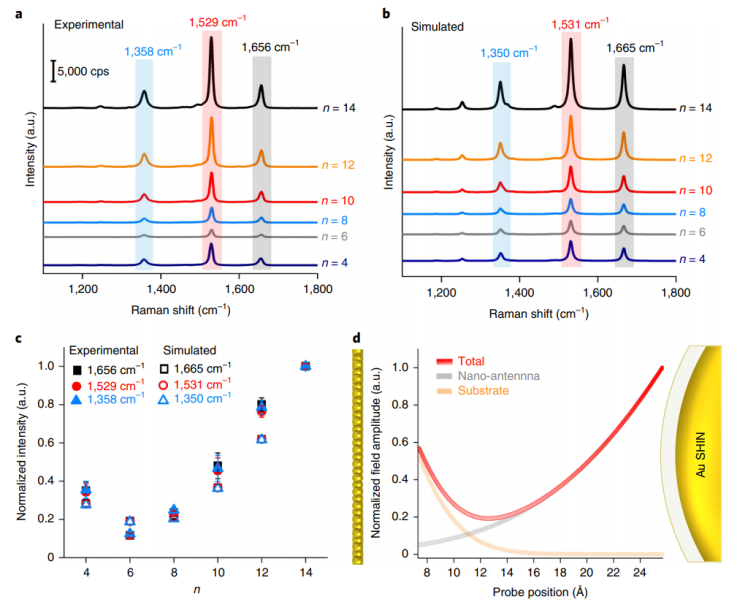

要點2:從拉曼強度中獲得場強分布

由于納腔尺寸和分子可比擬,需要重新考慮傳統光譜中的勻強場假設的適用性。我們發現,使用我們發展的基于量子場論的局域場光譜理論4,5,才能將空間中不同位置處信號基團拉曼強度正確去卷積,從而精確地得到等離激元場強的分布。通過實驗和理論相結合,我們從這一系列Viologen分子的四四聯吡啶基團的拉曼強度,得到了納腔中等離激元場的分布。具體來說,在實驗上觀測到拉曼強度先隨n值的增大呈現出先變弱再變強的趨勢(圖2a),即:在n=6時最弱,而靠近殼層隔絕金納米粒子一端則為最強(n=14)。利用局域場光譜理論結合第一性原理理論模擬,我們定量地重現了實驗的觀測結果(圖2bc),確定了該納腔中的場不均勻度(最強場和最弱場之間的比值)高達~5.2倍之多(圖2d)。這一結果與以往使用均勻介質近似得到的近勻強分布結果有較大不同,這也是該工作最大的亮點和發現。

圖2, a. 納腔中信號基團出于不同位置處的拉曼光譜;b. 相應的局域場光譜理論模擬結果;c. 納腔中實驗和理論歸一化強度變化趨勢;d. 實驗和理論結合所得到的納米腔中的場分布(紅線),以及金單晶基底(橙線)和殼層隔絕金納米粒子(灰線)的貢獻。

要點3:等離激元梳“的發現

對于該工作中所研究的3~5nm尺寸的納腔,若依照傳統的方法將分子視為均勻介質進行電磁場模擬,只能得到縱軸方向上幾乎均勻的場分布結果,完全無法解釋我們最終確定的約5.2倍的不均勻度。因此,基于以前的理論結果1,2,我們發現只有充分考慮分子的自聚焦作用,使等離激元場聚焦在各個分子上,才能給出如此大的不均勻度。換而言之,我們發現了一種類似于梳子的等離子激元場分布,稱之為“等離子激元梳”(圖1a)。正是由于“等離子激元梳”的形成,我們發現在了此時縱軸方向上的光學力勢阱可以達到~10kBT,能夠以光學力對小分子進行有效捕獲。因此,在該工作中所發現的結果可以為將來在納腔中以光學力調控組裝納米結構/分子提供有力的工具。

小結

在該工作中,我們設計了一種具有埃級別空間分辨的等離激元分子尺,通過實驗和理論的通力合作,確認了納腔中等離激元場分布的縱軸不均勻度高達~5.2,從而發現了由于分子自聚焦作用而形成的“等離激元梳”。該工作中的新發現完善了我們對等離激元學基礎的理解,并提供了一種通用的有效定量表征納腔中場分布的方法,為超高空間分辨的拉曼光譜成像、光學力調控分子組裝提供了啟示。

參考文獻

1.Zhang, C., Chen, B.-Q. & Li, Z.-Y. Optical origin of subnanometer resolution in tip-enhanced Raman mapping. J. Phys. Chem. C 119, 11858-11871, (2015).

2.Duan, S., Rinkevicius, Z., Tian, G. & Luo, Y. Optomagnetic effect induced by magnetized nanocavity plasmon. J. Am. Chem. Soc. 141, 13795-13798, (2019).

3.Li, J. F. et al. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Nature 464, 392-395, (2010).

4.Duan, S. et al. Theoretical modeling of plasmon-enhanced Raman images of a single molecule with subnanometer resolution. J. Am. Chem. Soc. 137, 9515-9518, (2015).

5.Duan, S., Tian, G. & Luo, Y. Visualization of vibrational modes in real space by tip-enhanced non-resonant Raman spectroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. 55, 1041-1045, (2016).

原文鏈接

Li, C., Duan, S., Wen, B. et al. Observation of inhomogeneous plasmonic field distribution in a nanocavity. Nat. Nanotechnol. (2020)

DOI:10.1038/s41565-020-0753-y

https://www.nature.com/articles/s41565-020-0753-y

作者簡介

第一作者:

李超禹,男,博士畢業于廈門大學,師從田中群院士與李劍鋒教授,至今分別在美國麻省理工學院以及埃默里大學進行博士后研究。已經以第一作者身份在Nature Nanotechnol.、Nature Mater.、Science Adv.、J. Am. Chem. Soc.、Small等期刊上發表學術成果。

段賽,男,復旦大學青年研究員。2004年本科畢業于廈門大學;2011年和2012年在廈門大學和瑞典皇家理工學院分別獲得博士學位;2012年至2016年在瑞典皇家理工學院從事博士后研究工作;2016年至2018年晉升為瑞典皇家理工學院Researcher;2018年起任職于復旦大學。主要研究方向是高分辨光電成像理論的開發和應用;作為第一責任人,自主開發了可研究各類局域場光譜技術,特別是拉曼光譜的FASTERS軟件包以及能考慮所有實驗參數的掃描隧道顯微鏡從頭算模擬程序。以第一作者或者通訊作者在Nat. Nanotechno.,J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.等主流期刊上發表論文29篇,獲得第九屆中國化學會唐敖慶理論化學青年獎、入選上海市海外高層次人才計劃、上海市浦江人才計劃和復旦大學“卓越2025”(卓學)人才培育計劃等。

通訊作者:

羅毅,男,中國科學技術大學教授、博士生導師,現任合肥微尺度物質科學國家研究中心主任,中國科學院量子信息與量子科技創新研究院副院長,首批中組部海外高層次人才入選者(2008年)和國家特聘專家,國家杰出青年獲得者(2009年),科技部國家重大科學研究計劃項目、重點研發計劃專項,國家基金委重大項目、重點項目等項目負責人。1982年獲華中工學院(華中科技大學)激光專業學士學位;1996年獲瑞典林雪平大學計算物理博士學位;1997至2000年在瑞典斯德哥爾摩大學任助理教授;2000年3月至今任瑞典皇家理工學院副教授、教授和兼職教授。主要研究領域為理論和計算化學,單分子電子學和光子學,超快和非線性光學以及基于大數據和機器學習的材料設計。獲得2010年瑞典皇家科學院“G?ran Gustafsson”化學獎,2014年作為主要完成人之一獲得中國科學院“杰出科學成就集體獎”。在Nature,Nature子刊,PRL,JACS,ACIE等國際學術期刊發表論文500余篇,被引一萬八千多次,H因子68。

李劍鋒,男,廈門大學化學化工學院教授。2003年本科畢業于浙江大學;2010年在廈門大學獲得博士學位;2011-2014年分別在瑞士伯爾尼大學和瑞士蘇黎世聯邦理工學院從事博士后研究。主要研究領域為等離激元核殼納米結構、表面增強拉曼光譜、電化學、界面催化、公共安全領域的拉曼光譜快速檢測等。以第一作者或通訊作者身份在Nature、Nature Nanotechnol.、Nature Energy、Nature Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Rev.等國際高水平學術刊物上發表論文100余篇,被SCI他引9000余次,授權專利7項,撰寫英語書章節4部。擔任J. Phys. Chem.的高級編輯。曾獲基金委“杰出青年基金”、中國青年科技獎、入選中組部“萬人計劃”-科技創新領軍人才。課題組主頁:https://jfli.xmu.edu.cn