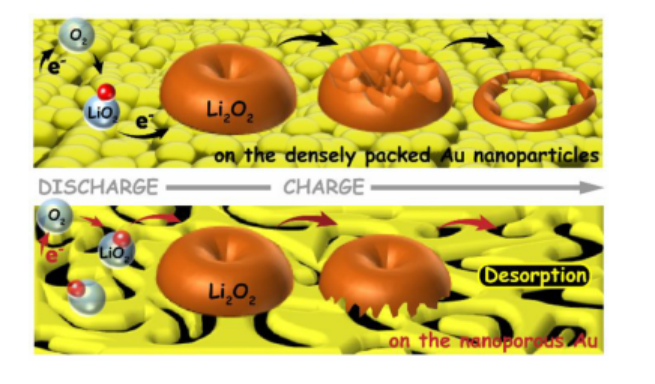

1. JACS:鋰氧電池中催化劑的表面機理:納米結構如何介導界面反應

催化劑的使用是促進鋰氧(Li-O2)電池中電極反應的關鍵。深入了解電極/電解質界面的納米級催化作用對于指導功能優化催化劑的設計具有重要意義。有鑒于此,中科院化學研究所萬立駿院士,文銳研究員報道了利用電化學原子力顯微鏡對工作電池中納米Au電極的界面演化進行了實時成像,揭示了Au的納米結構與其對氧還原反應(ORR)/析氧反應(OER)的催化活性直接關系。1)原位觀察表明,在較高的放電電壓下,直徑分別為~14 nm和~5 nm的納米Au促進了大尺寸Li2O2的形核和生長,而直徑為~15 nm的密集Au納米顆粒在較低的充電電位下可以通過自上而下的方式催化放電產物Li2O2的完全分解。2)Li2O2在不同納米結構電極上的成核電位不同,會導致放電產物分布不均勻,在大放電率下放電產物分布不均勻,電池容量明顯提高。這些觀察結果對納米結構催化劑催化Li-O2界面反應的機理和改進Li-O2電池的策略提供了深刻的見解。Zhen-Zhen Shen, et al, Surface Mechanism of Catalyst in Lithium-Oxygen Batteries: How Nanostructures Mediate the Interfacial Reactions, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c07167https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07167

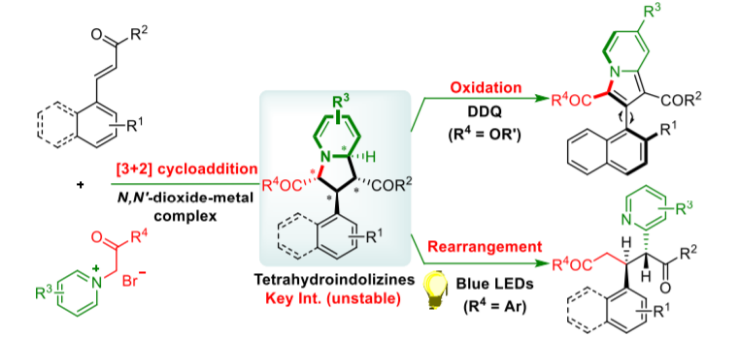

2. JACS: 吡啶鎓葉立德/烯酮手性[3+2]成環反應

高效率的對映選擇性合成具有類似結構和功能的小分子集合體具有較大挑戰。對四氫吲哚嗪的連續不對稱合成、分支轉變合成能夠構建含有N雜環結構的分子,同時能夠兼容官能團和立體結構。有鑒于此,四川大學馮小明院士、劉小華等報道了通過吡啶鎓葉立德和烯酮之間的對映選擇性[3+2]環加成反應和轉化。1)手性N,N ?-雙氧配位的金屬復合物催化手性[3+2]成環后原位生成光活性四氫吲哚嗪中間體,通過有一定反應次序的包括重新芳烴氧化、光激發aza-Norrish II重排反應等連續轉化過程,得到一系列包括3-芳基吲哚嗪(aryl indolizine)衍生物、1,5-雙羰基官能團化產物。更加重要的是,含有四個立體結構中心的四氫吲哚嗪中間體能夠有效的轉化為軸手性3-芳基吲哚嗪、鄰位上吡啶、芳基修飾1,5-二酮分子。作者通過機理研究對該反應過程中的立體選擇性過程進行研究。Dong Zhang, et al. Diversified Transformations of Tetrahydroindolizines to Construct Chiral 3-Arylindolizines and Dicarbofunctionalized 1,5-Diketones, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c07066https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07066

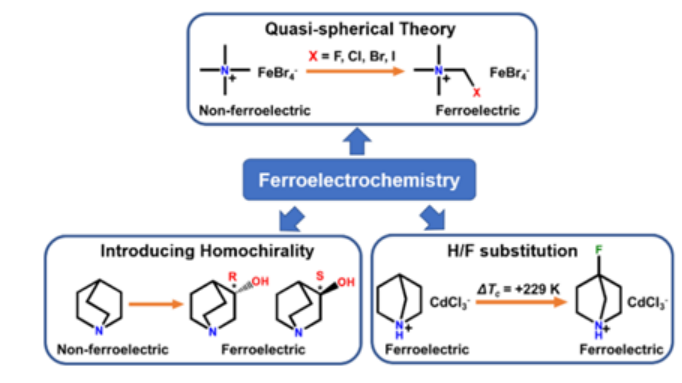

3. JACS:鐵電分子設計原理

鐵電材料可用于多種技術應用,例如傳感器,電容器,傳感器等。鐵電學的研究主要集中在無機材料上,例如BaTiO3和Pb(Zr,Ti)O3。隨著對能量和環境的日益關注,人們相信分子鐵電體是常規無機鐵電體的有希望的替代品。由于其結構的靈活性,可調性和同手性,人們對分子鐵電體產生了極大的興趣。但是,分子鐵電學的發現并不充裕。缺乏多樣化的化學設計被認為是實現新的分子鐵電體的主要挑戰。因此,人們最近開發了化學設計方法,包括引入準球形理論,同手性和H/F替代的思想。通過這些先進的方法,人們成功地合成了多種鐵電材料,從而將盲目探索變成了目標化學設計。有鑒于此,東南大學熊仁根,Han-Yue Zhang等對鐵電分子設計領域進行了總結。1)作者旨在提供對分子鐵電材料的基本化學和物理學的認識,并提出“鐵電化學”的概念,因為從化學的角度來看,它涉及分子鐵電材料的目標設計和性能優化。2)作者從用于新分子鐵電體化學結構改變的基本理論開始,例如準球形理論和量子匹配理論。然后,作者從化學的角度著眼于同手性的基本原理,以及在鐵電學范圍內引入同手性分子的優勢。同手性的引入增加了設計新分子鐵電體的機會,因為同手性化合物更容易在五個手性極性點群(C1,C2,C4,C3,C6)之一中結晶。3)此外,作者探索了另一種設計策略,即H/F替代作為H / D同位素效應的類似物。引入F原子通常可以保持極性點群不變,但有時會導致較小的結構破壞,這可能會增強物理特性,例如居里溫度(Tc)和自發極化(Ps)。4)最后,基于使用提出的設計方法后取得的廣泛成就上,作者為具有優異性能的新型分子鐵電體的目標設計的未來發展方向做出了展望。Hui-Yu Liu, et al. Molecular Design Principles for Ferroelectrics: Ferroelectrochemistry. J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c07055https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07055

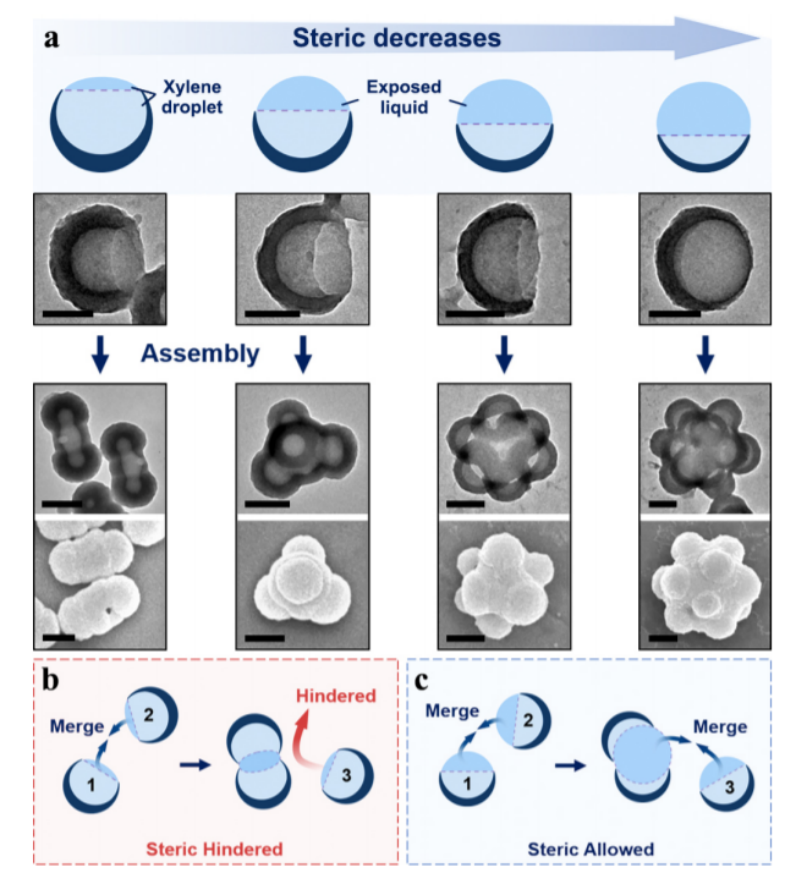

4. JACS: 足球烯組裝體空心納米顆粒的二聚化

構建類似生物體系統類似的納米空心復雜系統材料,并控制其對接、結合、連接等過程十分重要,在該過程中,區域反應性是其中的關鍵。有鑒于此,南京工業大學陳虹宇等報道了基于這種立體位阻作用,實現了有效的區域反應選擇性。1)通過調控Janus納米材料中暴露的液體區域,間二甲苯液體模板劑的立體位阻作用能夠非常好的調控,并通過一步反應生成高純度二聚體(93.6 %)和四聚體(80.6 %)。發現對納米結構材料的形貌、暴露液體區域比例的精確控制,在其中扮演關鍵作用。2)通過納米粒子的Janus作用,實現了對膠體材料自組裝過程進行精確控制,并且實驗結果和理論機理過程是一致的,作者認為這種對軟物質材料的控制和反應區域性的調控,為制備復雜結構空心納米系統提供了廣泛經驗。fei han, et al. Precise Dimerization of Hollow Fullerene Compartments, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c06190https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c06190

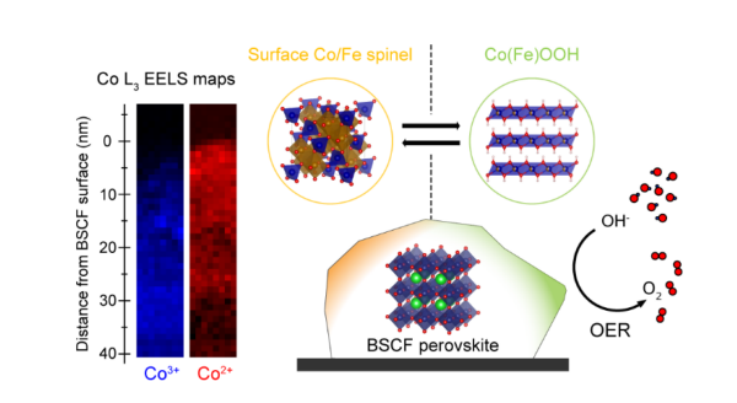

5. JACS:固有Co/Fe尖晶石狀表面輔助Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ中的析氧反應

在用于催化析氧反應的鈣鈦礦中,Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3?δ(BSCF)表現出優異的活性,這可能與鈣鈦礦柔性表面的動態重構有關,其容納了大量的氧空位。近日,瑞士洛桑聯邦理工學院Vasiliki Tileli報道了利用透射電子顯微鏡(TEM)詳細研究了BSCF表面的局部結構和化學組成,結果表明,合成的BSCF顆粒表面富Co/Fe,且具有明顯的尖晶石結構,Co離子的價態較低。1)研究人員使用了芯片實驗室設置,與傳統的電化學池設置不同,它確保加載的BSCF粒子的表面在電化學反應期間直接暴露在電解質中。2)表面尖晶石的EELS和同位TEM分析表明,電化學處理后的Co/Fe尖晶石表面雖然結構減弱,但仍保持了穩定的Co/Fe離子化學環境。3)在進行OER之前,Co/Fe尖晶石狀表面促進了高活性Co(Fe)OOH相的形成,從而增強了BSCF底層高導電鈣鈦礦結構的OER電催化性能。這項研究詳細闡釋了氧化物催化劑在電化學過程中經歷的基本轉變過程,并且可以幫助開發具有增強活性的新型氧化物催化劑。

Tzu-Hsien Shen, et al, Oxygen evolution reaction in Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3?δ aided by intrinsic Co/Fe spinel-like surface, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c06268https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c06268

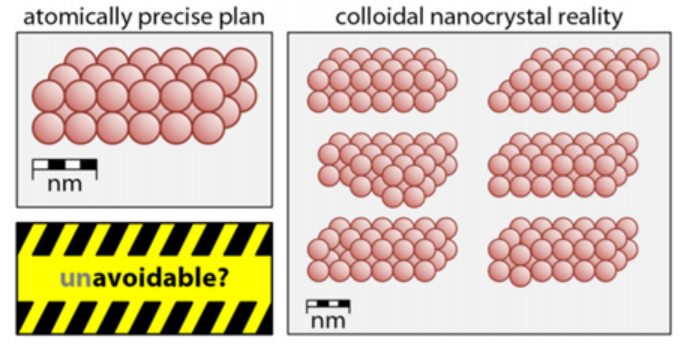

6. JACS:原子精確的納米晶體

納米晶體是連接分子和體相材料之間橋梁。與體相材料不同,納米晶體具有尺寸依賴性,其現在面臨最大的問題在于,納米晶體的性能是否可以通過原子精度(分子的關鍵特征)進行分析,理解和控制。近日,比利時根特大學Zeger Hens,瑞士巴塞爾大學Jonathan De Roo等對原子精確的納米晶體進行了總結。1)基于對材料和性能的廣泛概述,作者得出結論,納米晶體形成缺陷的傾向可能是原子精度的主要障礙。2)在過去的五年中,人們已經發展諸多的分析方法,例如對于異質納米晶體,人們可以確定單個原子精確的代表性結構來探索結構-性質關系。這種方法可適用于廣泛的納米晶體,并將在未來幾年中對納米晶體的研究產生深遠的影響。3)另一方面,原子精確合成仍然是一個巨大的挑戰,可能會面臨根本的局限。但是,為了增強性能并為特定應用制備納米晶體,可能不需要完全的原子精度。4)此外,用于精確厚度或晶面控制的原子精度光刻方法的實例已有報道,這為科學家進一步研究原子精度的納米晶體提供了有利條件。Zeger Hens, et al. Atomically Precise Nanocrystals. J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c05082https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c05082

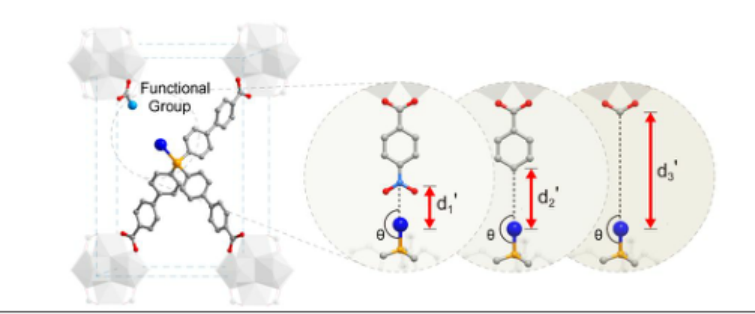

7. JACS:金屬有機骨架中催化金屬中心附近配體的精確定位用于構建分子鉗

以“威爾金森催化劑(Wilkinson catalyst)”為代表的苯基磷化合物用于有機金屬配合物的構建,是催化反應向分子精確度邁進的一大飛躍。此外,它還引起了配體設計中靜電和空間效應的研究,然而,這兩種效應通常與配體的變化有關。通常,配體和金屬中心之間的距離對它們的大小和幾何角度很敏感。最近的研究表明,這兩個效應可以通過在金屬有機骨架(MOF)中創建分子鉗(MV)來分離,其中一對三位和單位連接體錨定在金屬中心的相反位置。有鑒于此,武漢大學鄧鶴翔教授,中科院精密測量科學與技術創新研究院鄧風研究員,李申慧研究員報道了在MOF內相對位置配對三位苯基膦(III)連接體和單位連接體來構建MV。1)當單位連接體中的官能團改變時,金屬位點上的這些連接體之間的角度是固定的,而它們之間的距離可以精確調節。通過1H-31P固態核磁共振(SSNMR)可以精確測量MV內的這種距離。2)研究揭示了距離對催化性能的影響,而不受配體的靜電效應或角度變化的干擾,這在經典的有機金屬配合物中前所未有。

Wei Yan, et al, Molecular Vises for Precisely Positioning Ligands near Catalytic Metal Centers in Metal-Organic Framework, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c07450https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07450

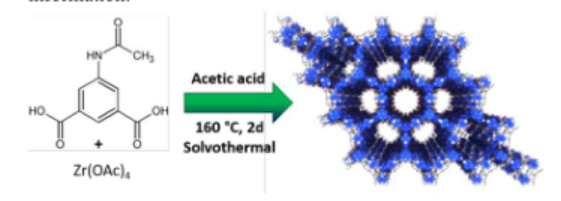

8. JACS:由六核、十二核簇合物和有機小分子組成的新型層狀介孔Zr-MOF的合成與剝離

鋯基MOF(Zr-MOF)通常表現出高的熱穩定性和化學穩定性,甚至通過使用非常大的有機連接分子也可以得到介孔材料。這些連接子的大小本質上能夠形成大孔,但它們也傾向于增加對骨架塌陷的敏感性。通常,Zr-MOF的穩定性來自Zr4+中心與配體之間強大的鋯-氧鍵以及無機構筑單元(IBUs)的高連通性。近日,德國基爾大學Norbert Stock,瑞典斯德哥爾摩大學Xiaodong Zou教授,德國海德堡大學Claudia Backes報道了具有熱(在空氣中高達330℃)和化學穩定的層狀介孔Zr-MOF CAU-45 [Zr30O20(OH)26(OAc)18L18]的合成和表征。1)研究人員通過溶劑熱條件下,在160 °C下,5-氨基間苯二甲酸與乙酸鋯在冰醋酸中反應的高通量接頭篩選合成具有低結晶度的CAU-45。在此過程中,5-氨基間苯二甲酸轉化為5-乙酰氨基間苯二甲酸,后者作為CAU-45合成的實際接頭分子。2)采用連續旋轉電子衍射(Continuous rotation electron diffraction, cRED)技術測定了CAU-45的結構。其結構包括六核和十二核的鋯氧團簇的IBUs和大的六角孔,其最窄的部分直徑約為17 ?,最寬的部分直徑約為22 ?。在每個單元中,總共有18個乙酸酯配體覆蓋了IBUs上的自由配位點,其中有6個直接指向孔的中心,從而為后合成修飾開辟了可能性。3)材料的各層通過大量的氫鍵結合在一起,在層的交叉處,每個孔道總共有18個氫鍵。這些鍵通過它們的N-H質子和C=O氧原子建立在相鄰的連接基酰胺基團之間,形成沿孔壁垂直于晶體c軸的圓環形連接方案。盡管存在這種相對較強的平面外粘合力,但研究人員證明了通過LPE剝離的可能性,這可以生產出具有完整結構的CAU-45納米片油墨,并可以通過離心選擇其尺寸。CAU-45固有的溶液加工性和尺寸的可調性使其有望在未來的工作中測試其在催化、氣體和離子分離或傳感等各種應用的性能。

Sebastian Leubner, et al, Synthesis and Exfoliation of a New Layered Mesoporous Zr-MOF Comprising Hexa- and Dodecanuclear Clusters as well as a Small Organic Linker Molecule, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c06978https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c06978

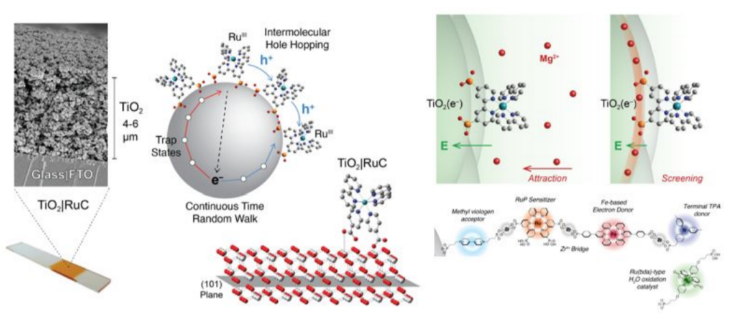

9. JACS綜述: 染料敏化界面電荷傳輸

北卡羅來納大學教堂山分校Gerald J. Meyer等總結報道了目前金屬氧化物界面上的染料敏化電子轉移反應。多孔薄膜材料,比如多孔TiO2納米晶體,并結合分子水平級別進行光譜、電化學測試。1)多吡啶Ru配合物分子通過金屬-配體電荷轉移(MLCT)作為染料敏化劑分子,通過敏化分子、電解液結構和組成進行調控,其超快時間尺度內的激發態產率能夠在很大程度范圍內進行調控。向氧化物薄膜中注入電子和因此氧化的敏化劑染料分子是注入電子和氧化的敏化染料分子上電子-空穴復合過程相反的過程。2)敏化染料分子中含有電子供體基團,TiO2/SnO2核殼材料具有更高的注入電子壽命,并對絕熱和非絕熱電子轉移過程機理提供有效的認識。碘化物能夠通過鹵化物成鍵、軌道相互作用、離子對等,將氧化的染料分子重新活化。此外,在染料分子向TiO2中注入電子過程中伴隨著離子移動,并產生~10 mV cm-1的電場。并且該電場有可能導致敏化分子重新排列。染料敏化導電化合物在偏壓中同樣有助于提高電荷分離壽命,并且有助于改善對雙電層中電子、質子耦合的電子轉移過程的理解。

Ke Hu, et al. Perspectives on Dye Sensitization of Nanocrystalline Mesoporous Thin FilmsDOI: 10.1021/jacs.0c04886https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c04886

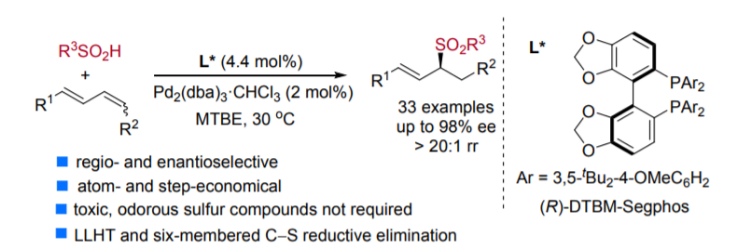

10. JACS: Pd催化不對稱合成烯丙基砜

手性砜類物種是重要的有機合成反應結構部件,并且在藥物化學領域應用廣泛。特別的,其中手性烯丙基砜物種尤其重要,但是對映選擇性合成1,3-雙修飾的不對稱手性烯丙基手性砜仍具有較高難度。有鑒于此,南開大學資偉偉等報道了一種通過(R)-DTBM-Segphos/Pd催化體系,和亞磺酸反應并實現了對1,3-二烯的氫磺酰化,實現了簡單經濟、步驟更少的合成1,3-雙修飾手性烯丙基砜。1)該反應條件溫和,底物兼容性較高。通過實驗和理論計算模擬相結合,結果顯示反應通過配體-配體氫轉移、C-S鍵還原消除反應,該反應中關鍵的中間體物種是六元環狀過渡態。烯烴底物中的C-H鍵和(R)-DTBM-Segphos/Pd配體中的叔丁基官能團立體排斥相互作用對反應立體結構控制中起到至關重要的作用。Qinglong Zhang, et al. Palladium-Catalyzed Regio- and Enantioselective Hydrosulfonylation of 1,3-Dienes with Sulfinic Acids: Scope, Mechanism, and Origin of Selectivity, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c05976https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c05976

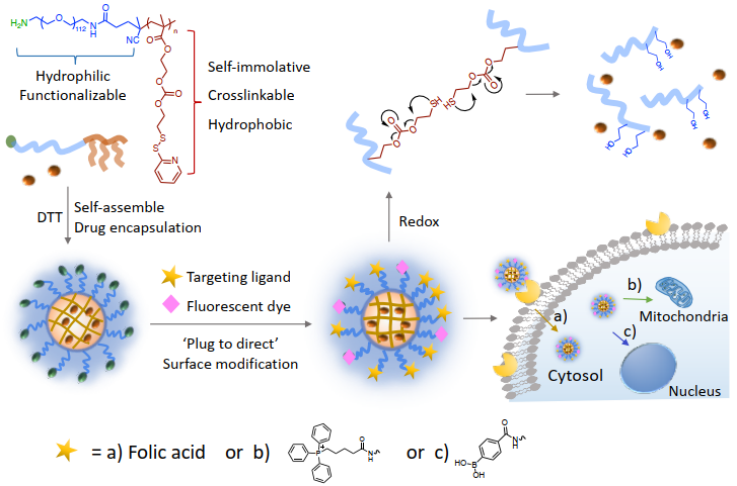

11. Angew:利用多功能聚合納米組裝體實現細胞和亞細胞靶向遞送

納米載體介導的藥物遞送是一種重要的遞送策略,它可以最大限度地發揮化療的力量并且減少不良副作用的產生。然而,目前的納米載體往往存在載藥能力不足,藥物釋放效率低和修飾后過程復雜等問題。馬薩諸塞大學阿默斯特分校Jiaming Zhuang和S. Thayumanavan構建了一種嵌段共聚物組裝系統以實現細胞和亞細胞靶向遞送。1)可自分解和可交聯的疏水單元使得該遞送系統具有高穩定性和封裝能力。氧化還原所引發的聚合物自分解可通過將疏水內核轉變為完全親水的鏈來促進藥物的釋放。其表面的活性胺也可以與各種配體進行修飾結合以實現靶向功能。2)研究表明,該功能化的納米組裝體可以被編程以用于靶向特定的亞細胞單位,如細胞質、線粒體和細胞核等,因此這一研究也為開發具有簡單性、多功能性和有效性的一體化遞送系統提供了新的策略。

Jingjing Gao. et al. Cellular and subcellular targeted delivery using a simple all-inone polymeric nanoassembly. Angewandte Chemie International Edition. 2020DOI: 10.1002/anie.202008272https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008272

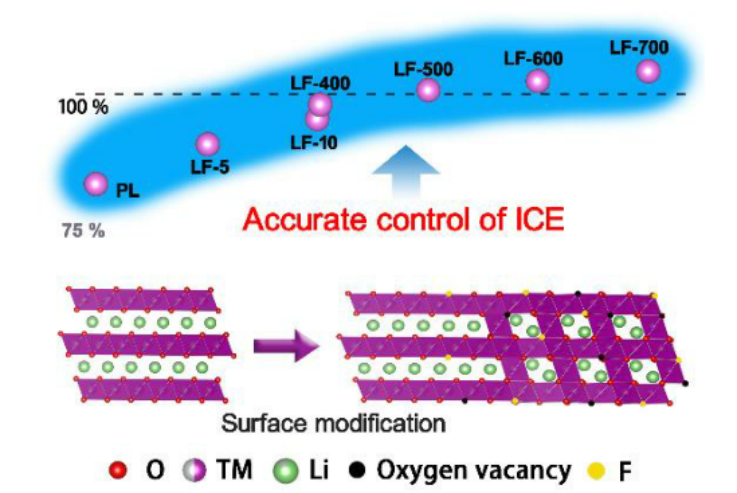

12. Angew:表面多組分集成用于精確控制富鋰錳基層狀氧化物的初始庫侖效率

低初始庫侖效率(ICE)是富鋰錳基層狀氧化物(LLOs)實用化的最大障礙之一,這與表面活性氧的過氧化反應導致的不可逆析氧密切相關。近日,廣東工業大學林展教授報道了一種NH4F輔助的表面多組分集成技術,將氧空位、尖晶石層狀共格結構和F摻雜巧妙地集成到處理后的LLOs微球表面,實現了對ICE的精確控制。1)通過表面集成結構對活性氧的去除量進行調節,從而使LLOs正極的ICE從起始值調整到100%。2)X射線吸收光譜、精細X射線衍射和掃描透射電鏡分析結果表明,脫除的活性氧主要來自類Li2MnO3結構。3)多組分集成結構大大提高了LLOs正極的表面穩定性。即使在5 V的高截止電壓下運行,經過100次循環后,樣品在200 mA g-1下的容量保持率仍大于98%。Dong Luo, et al, Accurate Control of Initial Coulombic Efficiency for Li-rich Mn-based Layered Oxides by Surface Multicomponent Integration, Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI:10.1002/anie.202010531https://doi.org/10.1002/anie.202010531