第一作者:夏娟

通訊作者:夏娟、王曾暉、閆家旭、申澤驤

通訊單位:電子科技大學、南京工業大學、南洋理工大學

核心內容:

該工作利用能產生百萬大氣壓(接近地心壓強)的金剛石對頂砧技術,對層間強耦合二維范德瓦爾斯異質結這一類新型信息材料實現了高效物性調控,系統地研究了二維異質結的層間激子發光、電子能帶結構等物理特性隨壓強變化的響應。

成果簡介

2020年8月24日,Nature Physics期刊在線刊發了電子科技大學夏娟研究員、王曾暉教授與合作者的研究成果“Strong coupling and pressure engineering in WSe2-MoSe2 heterobilayers”。 電子科技大學夏娟研究員為第一作者;夏娟研究員、王曾暉教授、南京工業大學閆家旭研究員、南洋理工大學申澤驤教授為共同通訊作者。這是電子科技大學首次以第一單位和通訊單位在Nature Physics上發表研究成果。

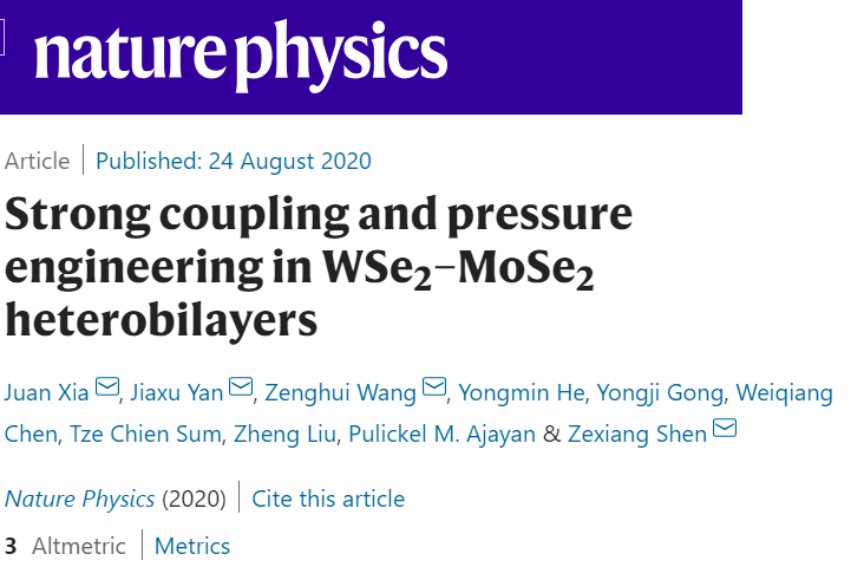

要點1:“壓力工程”實現高效調控

“壓力引發動力,動力激發潛力”,不僅適用于心理學、教育學等領域,也適用于物理學。在實驗凝聚態物理研究中,“壓力工程”(Pressure engineering)是一種重要的調控材料物理特性的手段,不僅可與原位光學、電學研究相結合,且具有高效、連續、可逆等優點。在該工作利用的金剛石對頂砧(DAC)高壓技術中,對頂放置的兩個鉆石的微米級砧面處可產生接近地心壓強的超高靜水壓環境,能夠對所研究的體系(以二維材料為例)產生大于30%的體積變化,從而實現對所研究材料體系的大幅高效調控。

圖1.“壓力工程”:用金剛石對頂砧對二維異質結層間距離及激子行為實現高效調控。圖片來源及版權:Nature Physics及論文作者

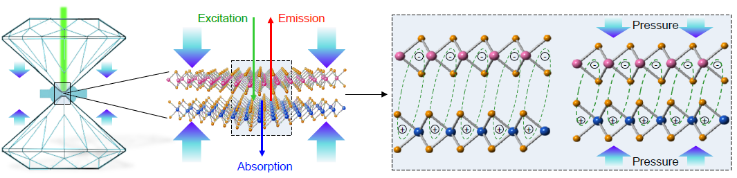

要點2:二維范德瓦爾斯異質結的間距離調控

二維范德瓦爾斯異質結因“層內共價鍵-層間范德華作用”的結構特性,以及多樣化的能帶匹配和層間耦合作用等特點,表現出豐富的光學、電學和光電特性,在實現新型光子、電子和光電器件方面具有獨特的潛力。特別是具有強層間耦合作用的二維范德瓦爾斯異質結表現出更顯著的層間激子行為,在未來信息器件領域的應用極具前景。與此同時,二維范德瓦爾斯異質結的層間激子對層間距離十分敏感;因此,通過壓強等外界調控手段來改變二維范德瓦爾斯異質結的間距離,能夠實現對層間激子及相關物理特性的高效調控。

圖2. 金剛石對頂砧(DAC)調控二維異質結獨特層間距及層間耦合作用示意圖。圖片來源及版權:Nature Physics及論文作者

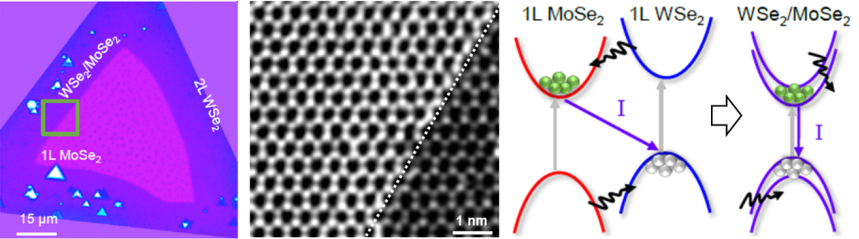

基于此,本工作在成功獲得層間強耦合WSe2-MoSe2二維范德瓦爾斯異質結的基礎上,利用其層間距離可由外界壓強高效調控的特點,采用DAC裝置成功實現了高壓下微觀結構和物理特性的原位調控。研究者通過實驗觀察到了這類二維異質結的層間激子行為在一萬個大氣壓(1 GPa)附近發生的顯著變化,并通過理論計算該二維異質結在不同壓強下的電子能帶結構,成功地解釋了這一獨特的突變現象。

圖3. 本工作所使用的層間強耦合二維異質結WSe2-MoSe2的形貌、結構,及其強耦合特性帶來的獨特激子行為。圖片來源及版權:Nature Physics及論文作者

小結

本工作利用DAC技術所提供的超高壓強成功實現了對二維異質結中層間強耦合作用的高效調控,有助于進一步推動基于這類二維范德瓦爾斯異質結的新型激子型器件研究,為未來此類新型信息器件的探索和應用提供了新的思路。

本項研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、四川省科技廳等項目的支持。

參考文獻

Xia, J., Yan, J., Wang, Z. et al. Strong coupling and pressure engineering in WSe2–MoSe2 heterobilayers. Nat. Phys. (2020).

DOI:10.1038/s41567-020-1005-7

https://www.nature.com/articles/s41567-020-1005-7

電子科技大學團隊介紹:

夏娟博士,電子科技大學基礎與前沿研究院特聘研究員,本科畢業于四川大學材料科學系,博士畢業于新加坡南洋理工大學物理與應用物理系,長期從事實驗凝聚態物理方向的研究,尤其是利用高壓等各類實驗手段對二維半導體材料及其異質結的物理特性進行調控。近五年來,在Nature, Nature Physics, Nano Letters, ACS Nano等國際期刊上發表文章近20篇。目前擔任Chinese Physics Letters、《物理學報》、《物理》和Chinese Physics B的青年編委會成員。榮獲2017年度中國優秀自費留學生獎、2018年度南洋理工大學女科學家獎等獎項,2018年入選電子科技大學“百人計劃”,2019年入選福布斯中國30歲以下精英榜。

王曾暉博士,電子科技大學基礎與前沿研究院教授,本科畢業于復旦大學物理系。在美國西雅圖華盛頓大學物理系獲得博士學位后,先后在美國康奈爾大學和凱斯西儲大學開展科研工作,2016年起就職于電子科技大學。王曾暉教授長期從事凝聚態物理,納米器件物理,低維納米機電系統,微納信息器件等領域研究,取得了一系列創新性研究成果,累計在Science, Nature Nanotechnology, Nature Physics, Nature Communications, Science Advances, Physical Review Letters, Nano Letters, ACS Nano等期刊上發表相關論文20余篇。目前擔任《物理學報》和Chinese Physics B的青年編輯工作組成員,《中國科學:信息科學》編委會成員及青年編委,并長期受邀為Nature Nanotechnology, Nature Communications等期刊擔任審稿人。

期刊介紹:

Nature Physics是Nature在物理學領域的旗艦子刊,也是該學科領域經由同行評審的權威科學期刊。根據Web of Science數據統計,自2005年創刊以來,至2020年7月,中國內地發表第一單位Nature Physics論文共計89篇。

摘要:Two-dimensional materials offer an exciting platform that enables the creation of van der Waals heterostructures with rich functions and intriguing physical properties that stem from different band alignments and diverse interlayer interactions. However, further exploration of two-dimensional van der Waals heterostructures is hindered by the limited coupling strength and lack of efficient methods for tuning the interlayer interactions. Here, by using a two-step chemical vapour deposition method, we realize high-quality 2H-stacked WSe2–MoSe2 heterostructures with strong interlayer coupling, and effective tuning of their interlayer interaction by hydrostatic pressure. We unambiguously establish the strong coupling nature in these WSe2–MoSe2 heterostructures through the existence of exclusive interlayer excitons instead of the typical intralayer excitons. We further demonstrate efficient tuning of the interlayer coupling by using pressure engineering, and observe a clear evolution and transition of interlayer excitons in WSe2–MoSe2 heterostructures with a pressure-induced band changeover, which is further confirmed by first-principles calculations. Our findings provide new opportunities for producing, exploring and tuning van der Waals heterostructures with strong interlayer coupling that lead towards the realization of future excitonic devices based on tailor-made, atomically thin, two-dimensional stacks.