1. Chem. Soc. Rev.綜述:過渡金屬基催化劑用于CO2電化學還原:從原子和分子到納米結構材料

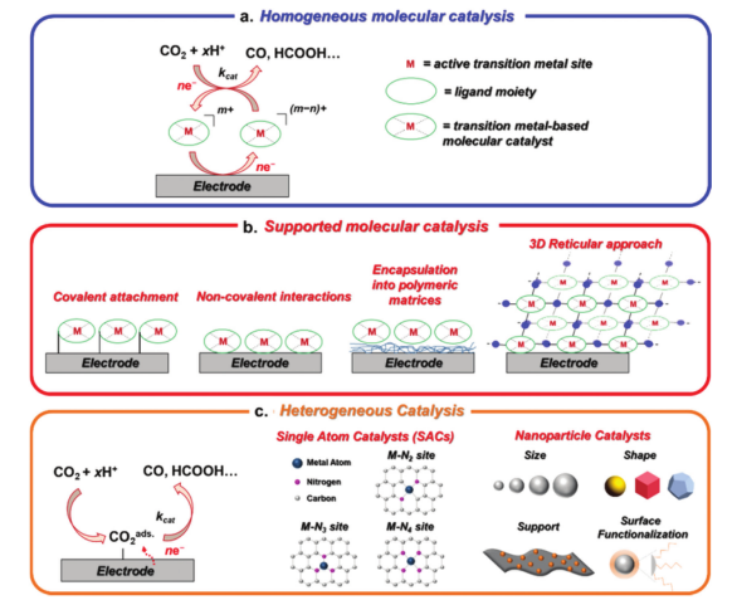

以可再生能源為動力的CO2電化學還原是減少CO2排放和生產燃料或增值化學品的一種有吸引力的可持續方法。為了解決與選擇性、活性、過電位和耐久性相關的挑戰,過渡金屬基催化劑在過去的幾十年里得到了廣泛的研究。近日,德國馬普學會弗里茨·哈伯研究所Beatriz Roldan Cuenya綜述了從分子體系到單原子和納米結構催化劑等多種不同金屬催化劑合理設計的主要策略。1)選擇了含血紅素和非血紅素配體的過渡金屬配合物,討論了分子均相催化結構-功能關系的最新研究進展,總結了分子催化劑在導電表面多相或限制的主要途徑。2)作者總結了降低催化劑成本的主要策略,即在二維導電材料上嵌入原子分散的分子狀M-Nx。此外,單原子催化劑(SACs)的優異性能和與其分子類似物的結構相似性表明,含有明確活性中心的過渡金屬催化劑可能比塊狀多相材料具有更高的CO2轉化活性和選擇性。3)作者最后總結了基于尺寸、形狀和載體調節的金屬納米顆粒(NPs)的設計方法,并與基于與表面鍵合有機分子相互作用的新策略進行了比較。

Federico Franco, et al, Transition metal-based catalysts for the electrochemical CO2 reduction: from atoms and molecules to nanostructured materials, Chem. Soc. Rev., 2020https://doi.org/10.1039/d0cs00835d

2. Theranostics綜述:用于癌癥成像和治療的鈀基納米材料

湖南大學陳美副教授和廈門大學鄭南峰教授對鈀基納米材料在腫瘤診療領域中的研究進展進行了綜述介紹1)近十年來,鈀(Pd)基納米材料因具有獨特的光學特性、良好的生物相容性和在生理環境中的高穩定性,在生物醫學領域中表現出了巨大的應用潛力。相對于金(Au)、銀(Ag)等其他研究較為深入的貴金屬納米材料來說,Pd基納米材料的研究起步較晚,但由于其光熱轉換效率高、光熱穩定性好,因此其在納米醫學領域也備受關注,發展迅速。2)作者在這篇綜述中對將Pd基納米材料作為成像造影劑和治療藥物的最新進展進行了全面性的總結。其中,成像部分主要包括光聲成像、單光子發射計算機斷層掃描(SPECT)成像、計算機斷層掃描(CT)成像和磁共振(MR)成像等領域;在癌癥治療方面,作者重點討論了其在光熱治療(PTT)和基于PTT的聯合治療中的應用;最后,作者也討論了Pd基納米材料的生物安全問題、臨床轉化所面臨的挑戰和未來的發展前景。

Yongchun Liu. et al. Palladium-based nanomaterials for cancer imaging and therapy. Theranostics. 2020https://www.thno.org/v10p10057.htm

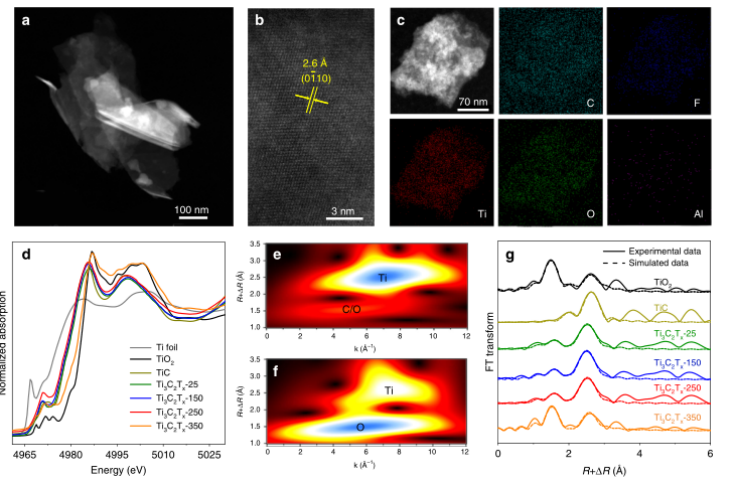

3. Nature Communications:調節Ti3C2Tx MXenes的氧覆蓋度以提高HCOOH脫氫催化活性

作為一種極有前途的氫載體,甲酸(HCOOH)具有可再生,安全且無毒等優點。盡管貴金屬基催化劑在HCOOH脫氫中表現出出色的活性,但開發高效的非貴金屬多相催化劑以替代貴金屬催化劑仍然是一個巨大的挑戰。近日,中南大學王梁炳教授,中科大楊金龍院士,Yue Lin等報道了調節Ti3C2Tx MXenes表面的氧覆蓋率,以提高對HCOOH脫氫的催化活性。1)研究人員首先通過將商用Ti3AlC2粉末在氫氟酸(HF)中浸泡72 h,然后經超聲波處理,合成了Ti3C2Tx MXenes(Tx代表表面的吸附物種)。HAADF-STEM圖像顯示,Ti3C2Tx-150、Ti3C2Tx-250和Ti3C2Tx-350顯示出類似于Ti3C2Tx-25的納米片狀形貌。在放大的Ti3C2Tx-250的HAADF-STEM圖像中進一步觀察發現,晶格間距為2.6 ?,對應于Ti3C2TxMXenes的(0ˉ110)晶面。單個Ti3C2Tx-250納米薄片的STEM能量色散X射線(EDX)元素映射圖像顯示,Ti、O、C、F和Al元素分布均勻。2)令人印象深刻的是,在250°C的空氣中處理(Ti3C2Tx-250)后,Ti3C2Tx MXenes顯著增加了表面氧原子的數量,而沒有改變晶體結構,其質量活性為365 mmol g-1 h-1,選擇性為100%在80 °C下H2的濃度分別為商用Pd/C和Pt/C的2.2倍和2.0倍。3)進一步的機理研究表明,在具有不同表面氧原子覆蓋度的Ti3C2Tx MXene上,HCOO*是HCOOH脫氫反應的中間體。增加Ti3C2Tx MXenes表面的氧覆蓋度,不僅降低了勢壘,促進了HCOO*向CO2*的轉化,而且削弱了CO2和H2的吸附能,從而加速了HCOOH的脫氫。

Hou, T., Luo, Q., Li, Q. et al. Modulating oxygen coverage of Ti3C2Tx MXenes to boost catalytic activity for HCOOH dehydrogenation. Nat Commun 11, 4251 (2020)DOI:10.1038/s41467-020-18091-7https://doi.org/10.1038/s41467-020-18091-7

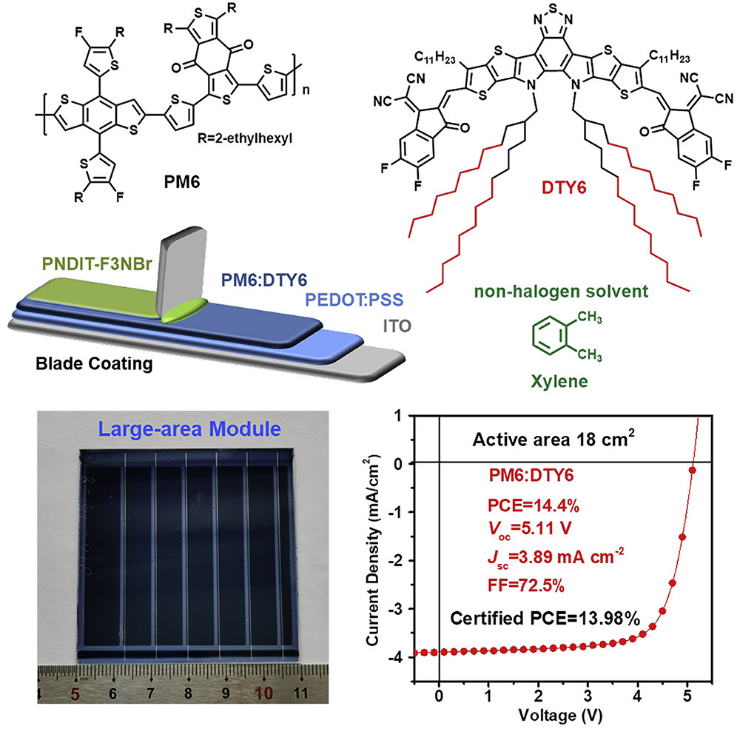

4. Joule:效率超14%!單組分無鹵溶劑處理的高性能有機太陽能電池組件

體異質結(BHJs)有機太陽能電池(OSCs)由于其在高通量印刷制造大面積太陽能電池板和彩色半透明器件方面的巨大潛力而受到廣泛關注。近年來,由于非富勒烯受體(NFA)的快速發展,OSCs在功率轉換效率(PCE)方面取得了長足的進步,表現出高光生電荷和分離效率、低能量損耗低、吸收光譜和能級可調等顯著優點。最近,非富勒烯受體最重要的突破之一是Y6及其衍生物,這使單結OSCs的PCE增長了16%以上,并且在獲得高性能組件方面顯示出巨大潛力。近日,華南理工大學黃飛教授,Kai Zhang報道了通過使用TTPBT-CHO和EG-2F之間的Knoevenagel縮合反應輕松合成了一種非富勒烯受體DTY6,用于OSCs組件。1)當與供體PM6混合時,基于DTY6的OSCs在使用非鹵素溶劑鄰二甲苯時表現出卓越的性能,功率轉換效率(PCE)超過16%。相反,當用鄰二甲苯處理時,基于Y6的OSC顯示出較差的器件性能(PCE <11%)。2)詳細的研究表明,由于Y6的過度聚集,在Y6基混合膜中出現了非常大的疇,這導致從Y6到PM6的空穴轉移效率低下,并且增強了非輻射重組。相反,基于DTY6的薄膜顯示出更合理的疇尺寸,從而確保了從DTY6到PM6的有效空穴轉移和低非輻射復合。3)通過刮刀涂裝制造了無鹵溶劑鄰二甲苯處理的大面積(活性層面積為18 cm2)不透明和半透明的基于PM6:DTY6的組件,獲得了14.4%和11.6%的優異PCE。Single-Component Non-halogen Solvent-Processed High-Performance Organic Solar Cell Module with Efficiency over 14%, Joule (2020)

DOI:10.1016/j.joule.2020.07.028https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.07.028

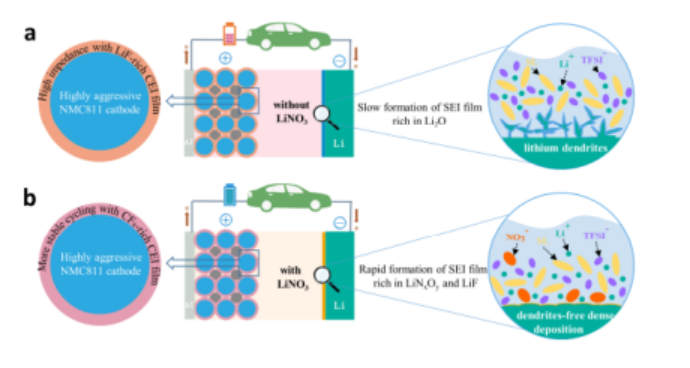

5. Angew:硝酸鋰調節的砜電解質用于鋰金屬電池

金屬鋰電池中的電解質必須與鋰金屬負極和高壓正極相兼容,這可以通過控制溶劑化結構來進行調節。有鑒于此,為提高電解質的穩定性,馬里蘭大學王春生教授,北京理工大學穆道斌報道了在高濃度環丁砜電解質中引入硝酸鋰(LiNO3)和HFE抑制Li枝晶生長,使Li負極和Li0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)正極的庫侖效率均達到99%以上。1)分子動力學模擬表明,NO3-參與了鋰離子的溶劑化鞘層,使更多的TFSI-與Li+配位。因此,LiNxOy-LiF富固體電解質界面(SEI)在Li表面形成堅固的界面,抑制了Li枝晶的生長。2)含LiNO3的環丁砜電解質還可以支撐高度侵蝕性的LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)正極,在0.5 C下,放電200循環后的放電容量為190.4 mAh g-1,容量保持率為99.5%。

Jiale Fu, et al, Lithium Nitrate Regulated Sulfone Electrolytes for Lithium Metal Batteries, Angew. Chem. Int. Ed.DOI:10.1002/anie.202009575https://doi.org/10.1002/anie.202009575

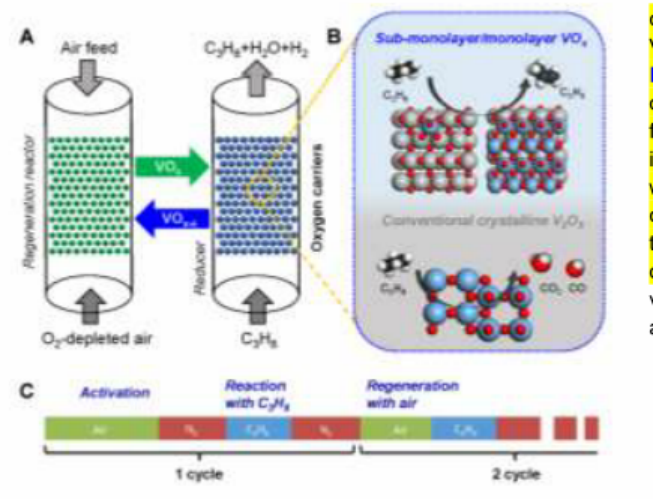

6. Angew:化學環氧化脫氫中氧化釩的覆蓋率依賴性行為研究

化學循環為烷烴利用提供了一種能源和成本有效的途徑。但是,在當前的化學環氧化脫氫體系中,由于動力學上不匹配的O2本體擴散和表面反應而導致產生大量的CO2聯產,從而降低了烯烴的生產率。近日,天津大學鞏金龍教授報道了成功構建具有亞單層或單層的釩納米結構,通過避免O2-整體擴散(單層與多層)的干擾來抑制丙烷氧化脫氫過程中CO2的產生。1)采用濕法浸漬法制備了TiO2負載的VOx,V的負載量控制在0.05~4 wt%之間,命名為xV/TiO2,其中x是TiO2上金屬V的質量百分比。2)透射電鏡和高分辨透射電鏡圖像顯示,TiO2載體的粒徑約為50 nm,d間距為0.325 nm,屬于TiO2(110)晶面。對于VOx/TiO2催化劑,在TiO2表面形成無定形的VOx物種。在1V/TiO2上,非晶態VOx層的平均厚度為0.8 nm。HRTEM分析表明,(110)、(001)和(101)晶面均為金紅石型TiO2晶面。EDS圖譜顯示VOx均勻覆蓋在TiO2表面。當V負載量達到4 wt%時,在TiO2上沉積了約3 nm的小V2O5納米顆粒,表明形成了V2O5晶體。上述表征結果表明,不同的V覆蓋導致不同的VOx結構,如孤立的或多釩的VOx和晶態V2O5。3)TiO2載體上高度分散的釩納米結構在500 °C時丙烯選擇性超過90%,周轉頻率為1.9×10-2 s-1,是傳統晶態V2O5的20倍以上。結合原位光譜表征和密度泛函理論計算,研究人員通過釩/鈦界面相互作用揭示了負載-反應勢壘關系。這項工作表明,具有亞單層或單層的納米結構有望作為氧化還原反應的通用氧載體平臺。

Sai Chen, et al, Coverage-dependent Behaviors of Vanadium Oxides for Chemical Looping Oxidative Dehydrogenation, Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI:10.1002/anie.202005968https://doi.org/10.1002/anie.202005968

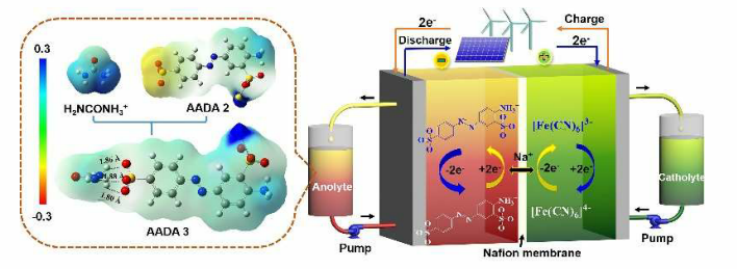

7. Angew:偶氮苯基負極材料的分子工程用于高容量水系氧化還原液流電池

水系氧化還原液流電池(RFBs)可有效用于大規模儲能。具有良好化學穩定性和高溶解性的新型有機氧化還原活性分子由于其較低的交叉能力和較高的豐度,仍是高性能水系RFBs的理想選擇。近日,美國德克薩斯大學奧斯汀分校余桂華教授報道了利用偶氮基的可逆氧化還原活性,開發了含親水基團的偶氮苯基分子作為新的活性物質用于水性RFBs。1)通過合理地調整偶氮苯的分子結構,使其在堿性環境中形成的高電荷不對稱結構,可將溶解度從接近零提高到2 M。2)DFT模擬表明,通過添加水溶助劑可以形成分子間氫鍵來提高濃溶液的穩定性。3)所制備的RFB具有長周期穩定性,500次循環容量保持率為99.95%。該研究為先進的水性RFB提供了一條可行的化學設計路線。

Xihong Zu, et al, Molecular Engineering of Azobenzene-based Anolytes Towards High-Capacity Aqueous Redox Flow Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI:10.1002/anie.202009279https://doi.org/10.1002/anie.202009279

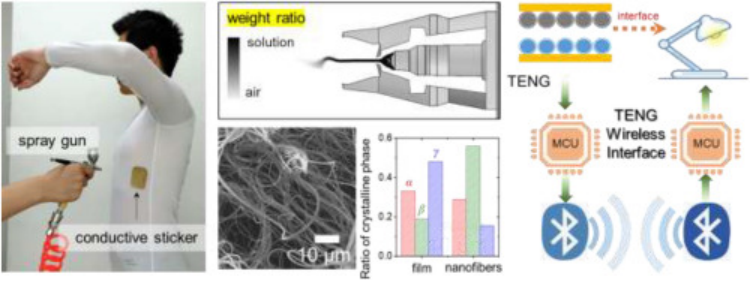

8. Nano Energy:用于耐磨摩擦電納米發電機和紡織品交互界面的β相優先吹紡織物

穿戴式紡織電子產品已經廣泛開發,具有多種功能和自供電自主性。有鑒于此,韓國延世大學的Jeong Ho Cho和中國科學院北京納米能源與系統研究所的Qijun Sun等研究人員,制備了適用于可穿戴式TENG和紡織品互動界面的β相優先溶液吹紡織物。1)通過溶液吹紡(SBS)制成的無紡布已成功應用于TENGs中的摩擦電層。在SBS過程中,聚合物鏈沿纖維軸的單軸伸長促進了溶液吹紡納米纖維中極性β相晶體的形成,這導致了表面電勢的負移并提高了TENG性能。2)全面研究了所制備的非織造織物的表面電荷電勢與結晶相之間的關系。制成的TENG織物具有出色的輸出性能,例如260 V的高開路電壓,27 μA的短路電流和7 mW的高輸出功率。這些值對于其在生物機械能的收集和隨后對商業便攜式電子設備的驅動中的利用是令人滿意的。3)TENG矩陣被進一步成功地用作無線矩陣交互界面,用于控制家用電器和視頻播放。本研究制備的β相優先吹制織物TENG在下一代智能紡織和自供電人機交互界面中的應用前景廣闊。

Dong Hae Ho, et al. β-Phase-Preferential blow-spun fabrics for wearable triboelectric nanogenerators and textile interactive interface. Nano Energy, 2020.DOI:10.1016/j.nanoen.2020.105262https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285520308399

9. Nano Energy:濕度不敏感、自供電的紙基柔性電子設備

在普遍存在的紙基上制備多功能電子器件以其成本低、環境友好、重量輕、靈活性好等優點而受到廣泛關注。不幸的是,紙基電子產品的發展面臨著巨大的挑戰,例如因水分而迅速降解,電池依賴性以及與現有批量生產技術的有限兼容性。有鑒于此,美國普渡大學的Ramses V. Martinez等研究人員,制備了無所不在的、自供電的紙基電子設備(RF-SPEs),這是一種完全無線的紙基電子設備,對濕氣、液體污漬和灰塵不敏感。1)通過在纖維素紙表面依次噴射沉積烷基化有機硅烷、導電納米顆粒、聚四氟乙烯(強電子親和力)和乙基纖維素(弱電子親和力),可以快速制備RF-SPEs。2)RF-SPEs重量輕、打印成本低(每臺設備<0.25美元),能夠產生高達300 μW/cm2的功率密度。3)此外,RF-SPEs非常靈活,折疊時表現出極好的穩定性(曲率半徑為0.3mm)。RF-SPEs簡單的打印工藝和相對較低的成本,使自供電紙基電子產品的大規模生產朝著無處不在的人機界面集成方向發展。

Marina Sala de Medeiros, et al. Moisture-insensitive, self-powered paper-based flexible electronics. Nano Energy, 2020.DOI:10.1016/j.nanoen.2020.105301https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285520308788

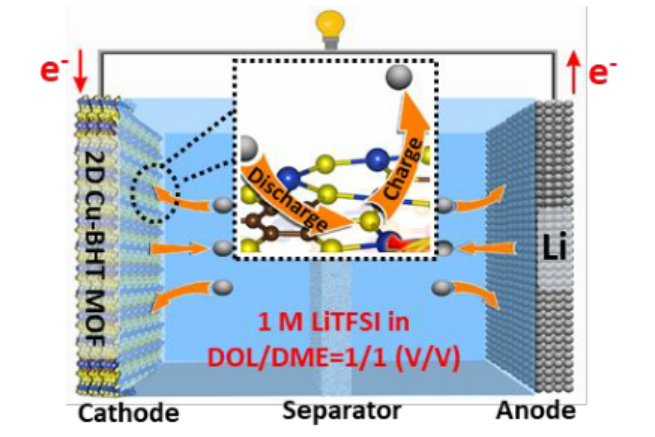

10. ACS Nano:高導電性二維(2D)金屬有機骨架(MOFs)用于高倍率彈性鋰儲存

氧化還原活性有機正極材料由于原材料的廣泛可用性,生態友好性,可擴展的生產以及多樣化的結構靈活性而受到越來越多的關注。然而,有機材料在有機溶劑中的穩定性較差,充放電過程中的電化學穩定性較差,電導率不足。有鑒于此,為解決上述問題,澳大利亞格里菲斯大學張山青教授,中國科學院化學研究所朱道本院士,新加坡南洋理工大學張蘄春教授報道了以Cu(II)鹽和苯六硫酸酯(BHT)為前驅體,合成了一種具有較強氧化還原活性的二維金屬有機骨架(MOFs)[Cu3(C6S6)]n,即Cu-BHT。1)Cu-BHT MOF具有高度共軛的結構,具有231 S cm-1的高電導率,在鋰離子電池(LIBs)中的應用中,這種高電導率可以進一步提高。對于Cu-BHT共軛配位聚合物,六齒BHT連接體與D9 Cu(II)離子配位形成完美的-Cu-S-kagome晶格結構,具有極高的離域電荷組態。這種結構在室溫下具有231S cm-1的高電導率。此外,在插入鋰離子后,在2D d-π共軛平面上會產生均勻分布的電荷,從而可以使用增加的離域電子數量實現更穩定的氧化還原構件。2)實驗結果和對Cu-BHT MOF的密度泛函理論計算結果表明,在1.5-3.0 V(vs.Li+/Li)電位范圍內,該正極材料可在每個Cu-BHT單元的氧化還原活性硫原子處發生可逆4 e-反應,進而揭示了Cu-BHT的儲鋰機理。其理論容量為236 mAh g-1。3)所制備的Cu-BHT正極在300 mA g-1的高電流密度下,在500次循環中具有175 mAh g-1的優良可逆容量和超低的容量降解(每循環0.048%)。在10天的擱置測試中,獲得了0.00025 V h-1的超低自放電率,表現出良好的電極穩定性。導電二維Cu-BHT MOF有望為大功率儲能材料的發展提供一種切實可行的策略。

Zhenzhen Wu, et al, Highly Conductive Two-Dimensional (2D) Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Resilient Lithium Storage with Superb Rate Capability, ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c05200https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c05200

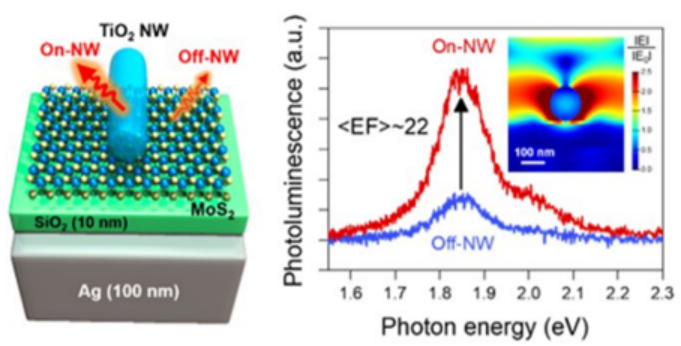

11. ACS Nano:介電納米線雜化材料用于等離激元增強二維半導體中的光-物質相互作用

具有直接帶隙的單層過渡金屬二硫化物(TMDs)可用于各種光電應用,例如超薄發光體和吸收體。然而,由原子薄層引起的弱光吸收阻礙了高光學增益的更多用途。盡管與金屬納米結構的等離激元雜化顯著增強了光與物質之間的相互作用,但是金屬納米結構的腐蝕和不穩定性以及直接的金屬-半導體接觸的不良作用成為其實際應用的障礙。近日,韓國忠北國立大學Hyun Seok Lee等報道了利用介電納米結構,來等離激元增強TMDs的光-物質相互作用。1)作者將TiO2納米線(NWs)與MoS2單層在各種基地上進行雜化。通過在用于光子散射效果的TiO2 NW與具有用于等離激元Purcell效應的間隔物的金屬基地之間放置單層MoS2,可以獲得該介電納米線雜化材料。2)薄的電介質間隔物旨在最大程度地減少直接金屬接觸引起的發射猝滅,同時最大化在TiO2 NW附近的超薄MoS2中的光場定位。3)實驗表明,與沒有NW的MoS2相比,在混合結構NW附近的MoS2可獲得約22的有效發射增強因子。

Jung Ho Kim, et al. Dielectric Nanowire Hybrids for Plasmon-Enhanced Light-Matter Interaction in 2D Semiconductors. ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c05158https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c05158