不知疲倦,成就一篇Science:清華大學魏飛/張如范等人在超長碳納米管產業化應用的卡脖子難題取得新進展!

Glenn

2020-08-28

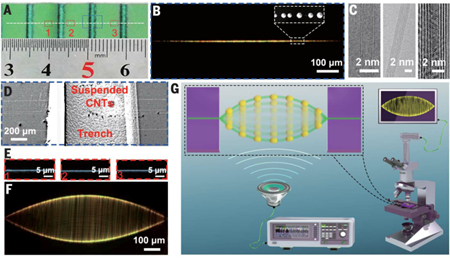

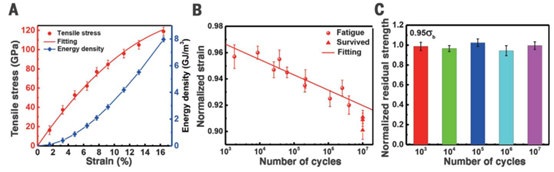

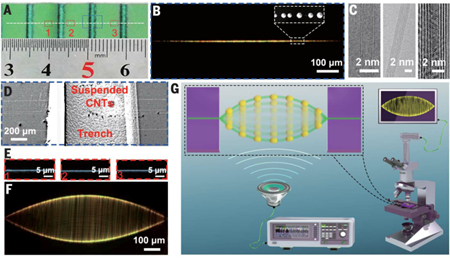

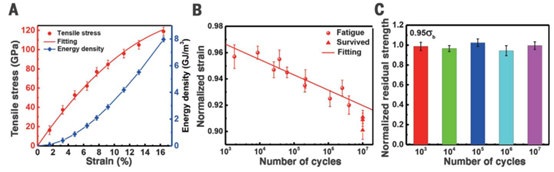

1. 開發了一個非接觸式聲學共振測試系統,用于研究超長碳納米管的疲勞行為2. 揭示了超長碳納米管長時間服役失效的微觀機制,發現其抗疲勞性取決于溫度,并且碳納米管的疲勞斷裂時間由第一個缺陷產生的時間決定。1991年,高分辨電子顯微學的奠基人之一,日本Iijima教授首次宣布觀察到納米碳管。30年來,科學家從未停止過對碳納米管的探索。碳納米管本征拉伸強度達到100 GPa,是迄今為止發現的強度最高的材料之一,在人造肌肉,飛機機身,懸索橋,防彈衣,電纜,運動器材,甚至是太空電梯等領域,都極具應用前景。但是,產業化,尤其是在關鍵領域的產業化應用,始終存在一個卡脖子難題:常規碳納米管長度僅有微米級,一旦將短碳納米管組裝成纖維,就會因為相互堆疊和糾纏而產生缺陷、雜質、隨機取向以及不連續的長度等問題,導致其失去納米尺度時的超級強度,這也是碳納米管卻遲遲無法實現美國航天局設定的“7.5 GPa cm3g–1”的夢之繩索的目標的關鍵原因。清華大學魏飛教授長期從事碳納米管相關研究,在該領域取得了一系列重大突破。早在2018年,魏飛教授及其合作者就在Nature Nnaotechnology發表論文,報道了一種超長、無缺陷、拉伸強度高達80 GPa以上的超級碳納米管纖維,這種超長碳納米管束拉伸強度秒殺所有纖維,基本解決了從微觀組裝到宏觀尺度,碳納米管仍然不失去其超級強度的問題。那么,還有一個抗疲勞的問題懸而未決,這也是大部分高性能材料領域的共性關鍵問題之一。大量研究表明,材料的失效主要是由疲勞引起的,而不是由化學鍵的大量斷裂引起的。在循環應力作用下,失效主要發生在應力值低于靜態載荷下的固有強度的情況下。當前對于疲勞過程的理解主要基于缺陷,因為缺陷會導致在循環載荷過程中引起應力集中,一旦形成臨界長度裂紋,就會導致隨后的失效。抗疲勞性是結構材料使用壽命的一個關鍵特性,對抗疲勞性的有效測量決定了能否為抗疲勞提供解決方案。但是,測量材料的抗疲勞性頗具挑戰,因為它們的特征尺寸實在太小,并且缺乏針對這種小樣品的有效測量方法。針對這一挑戰,清華大學魏飛教授和張如范副教授團隊以“Super-durableUltralong Carbon Nanotubes”為題,在最新一期的Science上發表研究成果,開發了一個非接觸式聲學共振測試系統,用于研究厘米長的單個碳納米管的疲勞行為。實驗結果發現,碳納米管具有優異的抗疲勞性,其抗疲勞性取決于溫度,并且碳納米管的疲勞斷裂時間由第一個缺陷產生的時間決定。疲勞實驗在不同的加載頻率和溫度下進行,結果表明碳納米管的壽命幾乎與加載頻率無關,而是取決于溫度。較高的溫度導致較低的抗疲勞性。實驗還觀察到,在200 K的低溫下,樣品顯示出比環境溫度下更高的抗疲勞性。對于碳納米管的斷裂應變也觀察到相同的趨勢,這與先前的理論工作一致。這也意味著碳納米管在低溫下具有更高的韌性,因為模量在低溫下幾乎沒有變化。碳納米管的疲勞斷裂取決于所施加的應變和溫度,而不是加載頻率,這一觀察結果暗示存在一個熱激活過程。作者的研究數據和提出的模型十分吻合,即碳納米管發生第一次鍵旋轉所需的時間,這說明隨后的缺陷/裂紋擴展是瞬時的,也就是說,所需的時間可以忽略不計。或者說,碳納米管的疲勞破壞是整體性的,沒有漸進的損傷過程。因此,在第一次缺陷產生的時間決定了碳納米管的壽命。總的來說,這項研究為碳納米管的超級抗疲勞研究提供了全新的視角和解決方案,為解決高性能碳納米管的產業化應用的卡脖子難題起到了重大推動作用。Yunxiang Bai et al. Super-durable ultralong carbon nanotubes. Science 2020, 369, 1104-1106.https://science.sciencemag.org/content/369/6507/104

加載更多

2984

版權聲明:

1) 本文僅代表原作者觀點,不代表本平臺立場,請批判性閱讀!

2) 本文內容若存在版權問題,請聯系我們及時處理。

3) 除特別說明,本文版權歸納米人工作室所有,翻版必究!