化學動力療法(CDT)涉及Fenton活性金屬與過氧化物基團的反應,產生高度有害的活性氧(ROS),被認為是一種有前途的癌癥治療策略。Fenton型反應產生的ROS既不依賴分子氧(O2),也不依賴外部光源,這使得CDT可以避免PDT的主要缺點(乏氧和光滲透深度)。盡管CDT技術具有巨大的治療潛力,但仍處于起步階段,目前,該方法的一個主要問題是施用過量的外源性Fenton類重金屬(如鐵,錳,銅和鈷),這可能對人體健康造成潛在的不利影響,包括急性和慢性毒性。因此,非常需要開發一種替代策略來解決CDT中的這一問題。

既然外源性金屬的過量施用有不利之處,那能否就地取材,直接使用體內的內源性金屬呢?

美國國立衛生研究院陳小元,廣州醫科大學附屬第三醫院陳智毅等人把目光投向了體內的可變鐵池(LIP),其為小部分游離的或松散結合的細胞內鐵(II),具有氧化還原活性,因此具有參與細胞內Fenton型反應以產生自由基的能力,且在腫瘤處的水平較高。

但是,關于內源性LIP在基于Fenton化學的抗腫瘤CDT中的應用的研究很少。而且,作為Fenton反應的必不可少的一部分——含過氧化物基團的過氧化合物(ROOR),目前也沒有研究利用LIP過程使用合適的ROOR。

于此,該研究報告了使用內源性不穩定鐵(II)引發基于Fenton化學的CDT,以及具有最佳LIP介導的化學動力學功效的ROOR的探索及其在構建pH/LIP級聯反應CDT納米劑中的應用增強腫瘤治療。

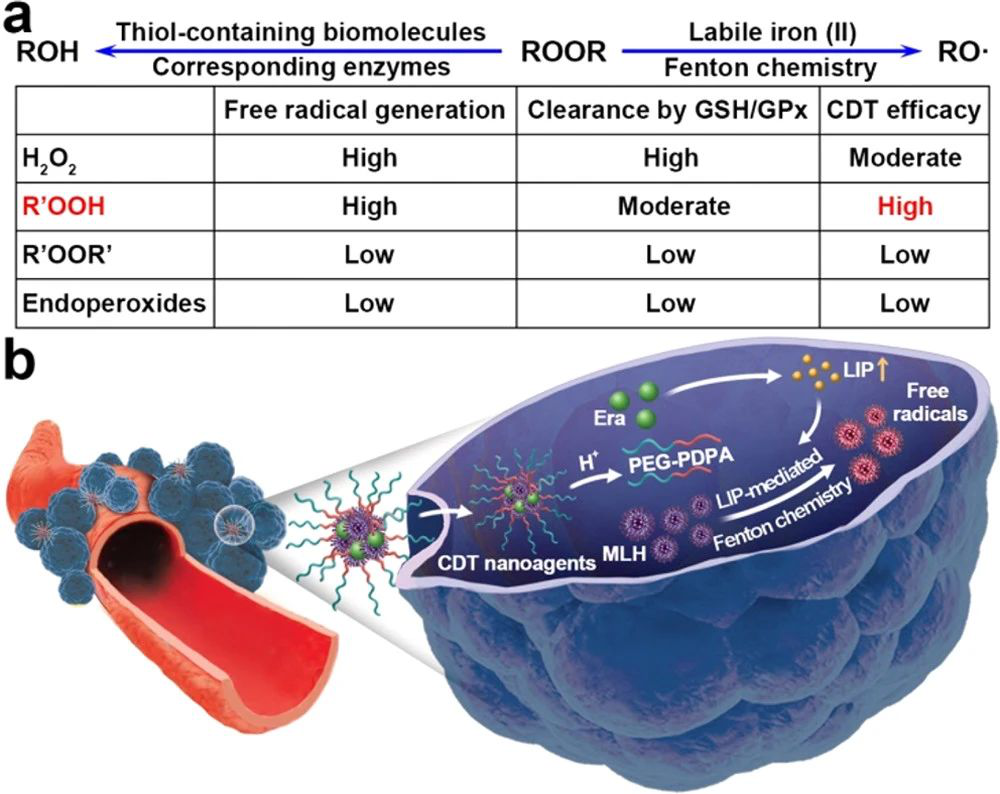

示意圖

ROOR在活細胞內可以發生兩種類型的反應:

(i)通過Fenton型機制裂解O-O鍵形成高毒性的自由基,

(ii)通過硫醇將ROOR轉化為無毒的ROH在相應酶(例如谷胱甘肽(GSH)/谷胱甘肽過氧化物酶(GPx))的催化下含有高分子量的生物分子。預測ROOR的CDT效率時,必須考慮到這兩個平行的反應。

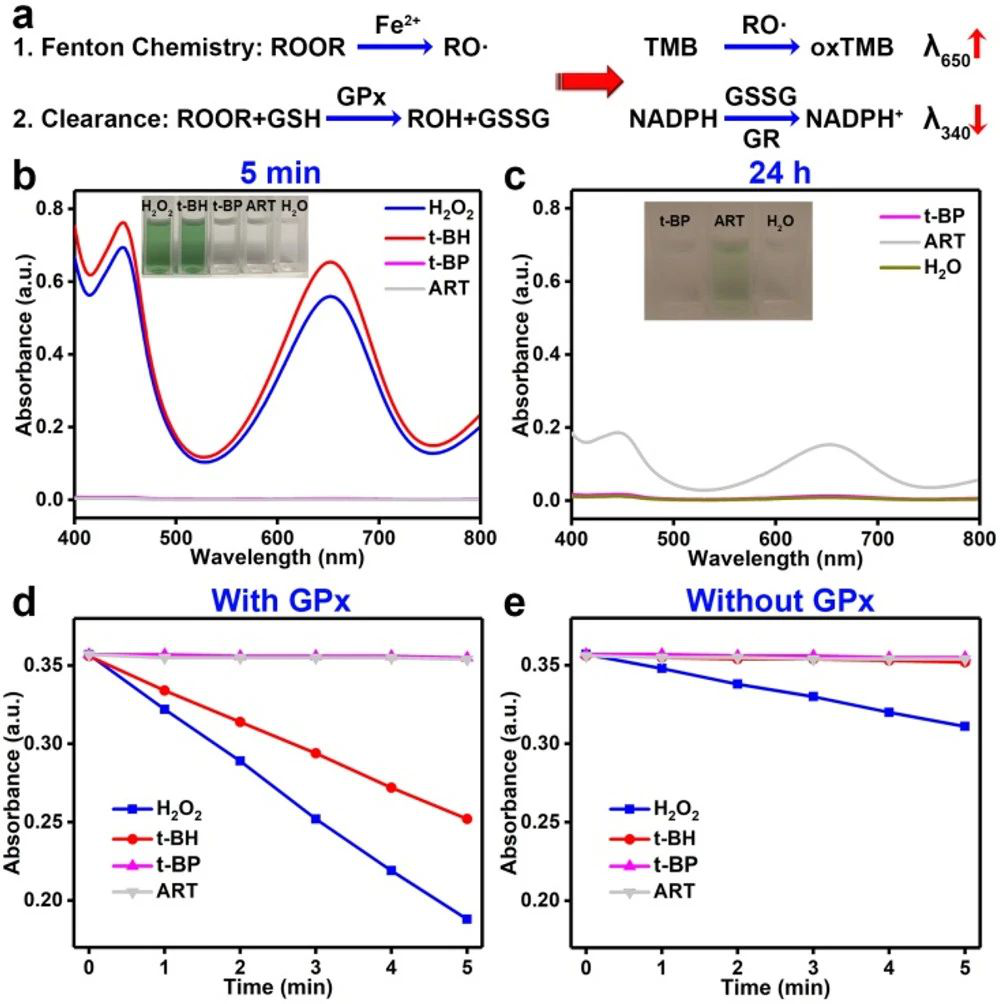

為了闡明各種ROOR的化學動力學有效性,研究人員開發了一種簡單的方法來模擬細胞的新陳代謝。此方法的預測程序包括兩部分:(i)通過基于Fe2+的Fenton型反應確定自由基的產生;(ii)通過GSH / GPx評估ROOR向ROH的轉化。結果表明,與其他ROOR相比,R′OOH具有良好的自由基生成能力和與GSH/GPx相對溫和的反應性,是實現LIP刺激癌細胞死亡的有效化學動力劑。

圖|CDT效率預測方法涉及的反應示意圖

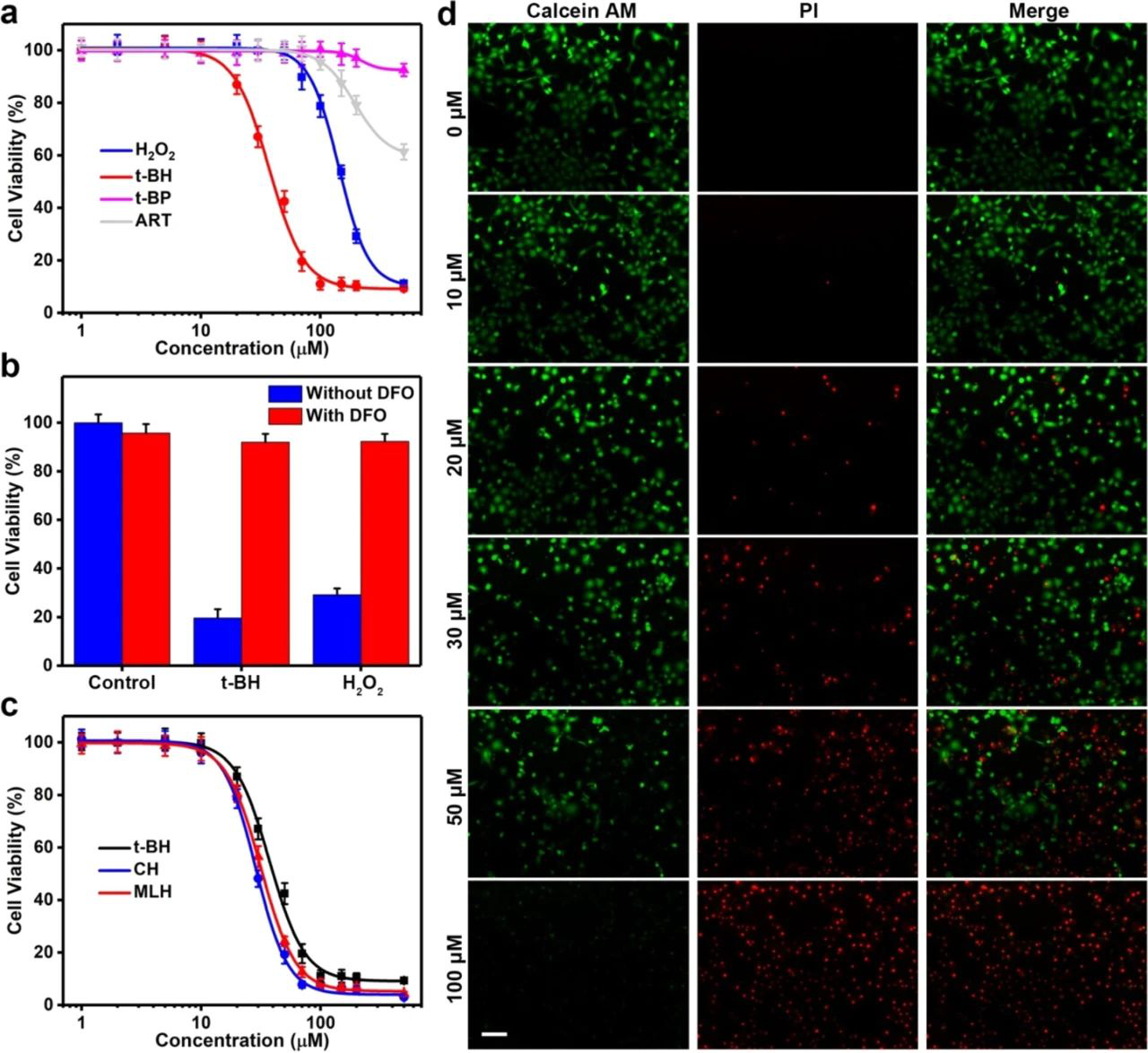

在體外細胞實驗中,通過比較,同樣驗證了與H2O2,t-BP和ART相比,t-BH具有更好的癌細胞殺傷作用。且內源性LIP激活的化學動力學作用,以及癌細胞中LIP含量的升高水平,使得R'OOH能夠有效,特異性地抑制腫瘤的進展。然后繼續確認具有不同烷基的各種R'OOH是否具有相似的CDT行為,比較了t-BH,CH和MLH(后期使其研究)等各種R'OOH的化學動力學功效,結果顯示所有三個R'OOH均顯示出有效的抗癌活性,具有相對相似的IC50值,表明R'基團的改變不會顯著改變R'OOH對癌細胞的CDT效率。

暴露于不同類型的ROOR的細胞實驗

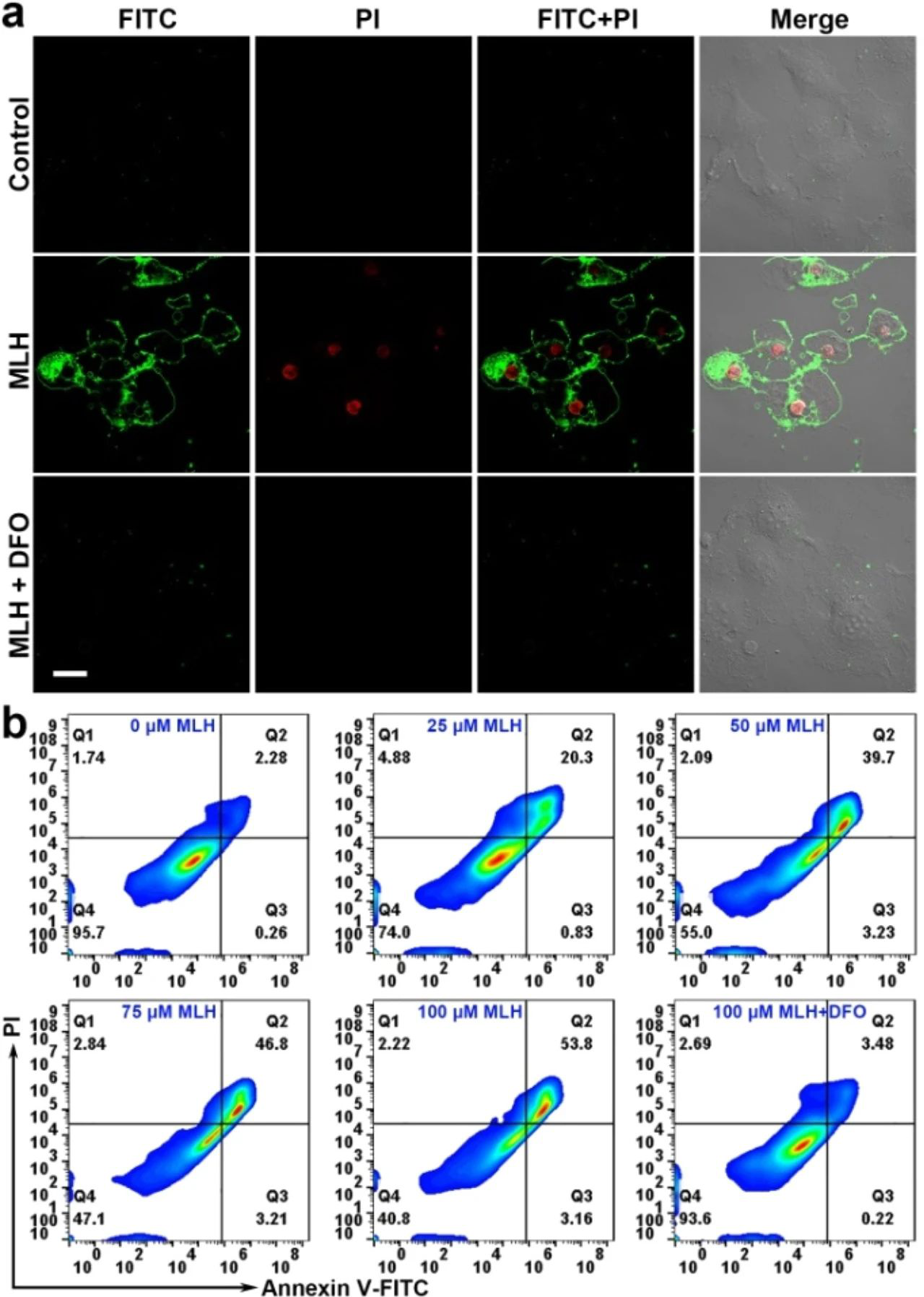

機制研究

然后再在細胞層面進行機理驗證,綜合熒光探針和細胞凋亡實驗,可以推測,響應內源性LIP的ROS形成是MLH引起的癌細胞凋亡死亡的最重要因素之一。

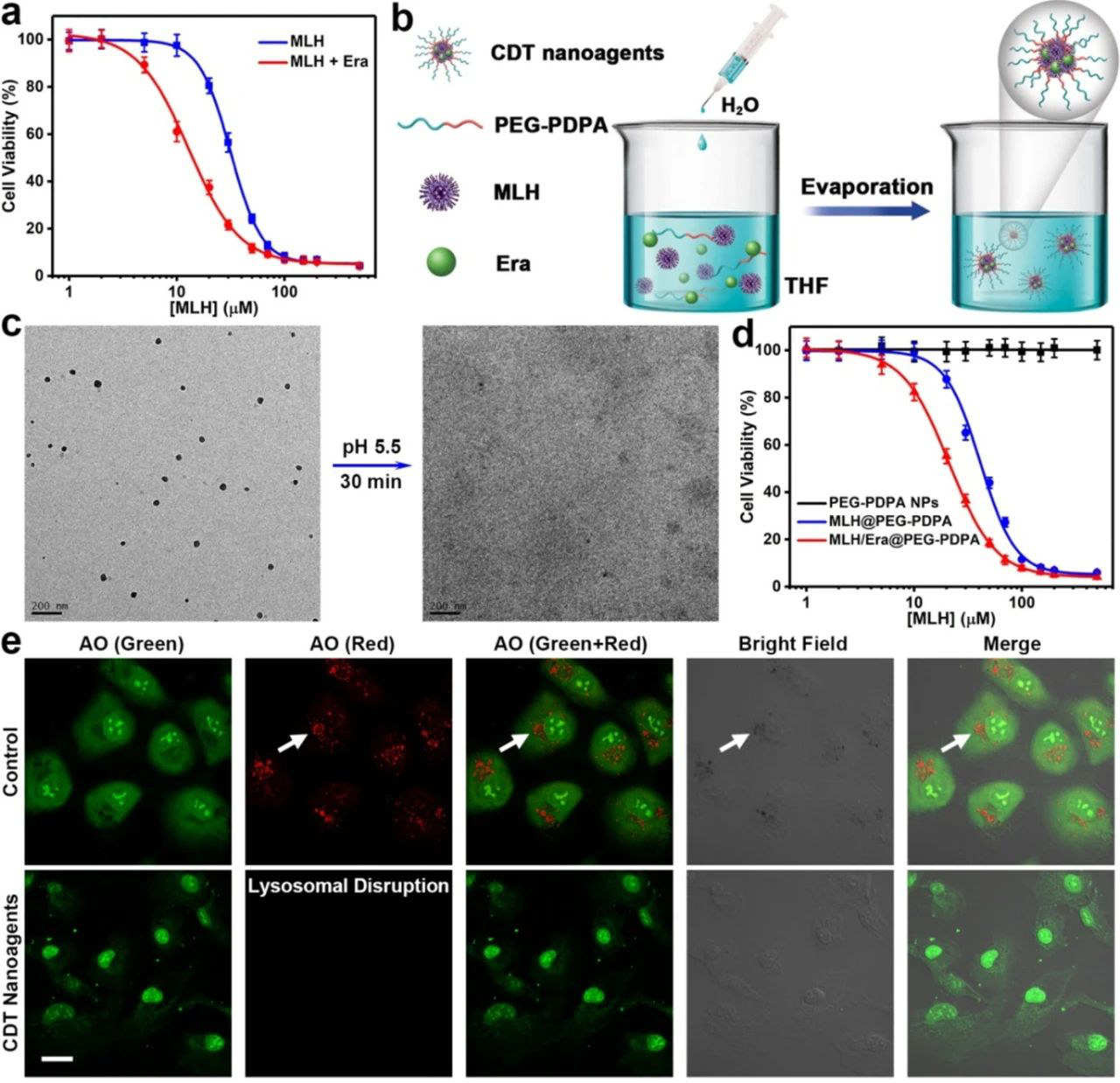

考慮到R'OOH的化學動力學細胞毒性強烈依賴于細胞內可變鐵(II),研究人員假設R'OOH和Era(一種能夠增加細胞內不穩定的鐵(II)的小分子)共同治療癌細胞可能是增強CDT的有效策略。結果顯示,顯然MLH與Era的結合對細胞活力的喪失顯示出顯著的協同作用,結合指數為0.82。證明,R'OOH與LIP增強劑的結合可以增強化學動力學功效。

細胞流式

納米化

眾所周知,10-100nm的納米藥物通過增強通透性和滯留(EPR)效應優先積聚在腫瘤組織中。為此,通過將MLH和Era封裝到pH敏感的PEG–PDPA的自組裝納米結構中構建了CDT納米制劑。載量效率約97%的CDT納米制劑在血清中保持穩定。在被腫瘤細胞內化后,PEG–PDPA聚合物的疏水性PDPA在酸性內/溶酶體室中變得親水,導致納米載體的崩解,伴隨MLH和Era的快速釋放。在體外細胞實驗和體內抗腫瘤實驗中,均表明攜帶MLH的PEG-PDPA NP是用于內源性LIP激活的癌癥治療的CDT劑,具有最小的副作用。

納米化與細胞實驗

小結:

綜上所述,本文描述了一種新的基于LIP的內源性CDT策略,和具有最佳LIP介導CDT效率的ROOR的鑒定,以及其用于制造可激活的癌癥治療劑的強化學動力學納米劑的用途。該工作提高了對ROOR細胞內代謝途徑的基本了解,并為探索由內源性LIP激活的高性能CDT藥劑提供了范例。

參考文獻:

LisenLin, et al., Endogenous Labile Iron Pool-Mediated Free Radical Generation forCancer Chemodynamic Therapy. Journal of the American Chemical Society 2020.

DOI:10.1021/jacs.0c05604

https://doi.org/10.1021/jacs.0c05604