1. Nature Catal.: 關于鋰硫電池中電催化硫還原反應的二三事

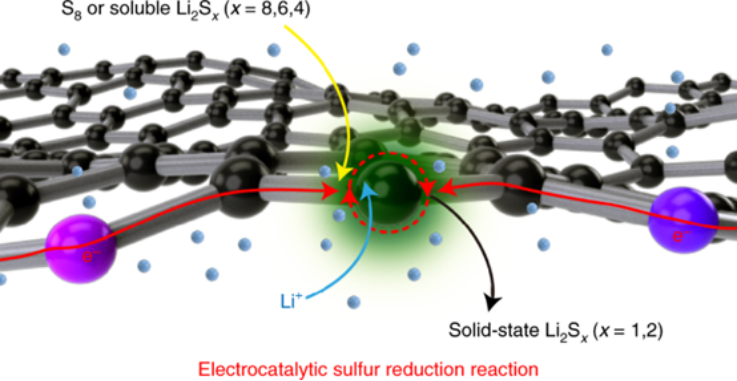

鋰硫電池中的硫還原反應(SRR)經歷了一個復雜的16電子轉換過程,首先將S8環分子轉化為一系列鏈長可變的可溶性多硫化物(LIPs),然后完全轉化為不溶的Li2S2/Li2S產物。這種16電子SRR過程對于理論容量為1672mAhg?1的高密度儲能具有相當大的意義,但化學反應受到緩慢的硫還原動力學和多硫化物穿梭效應的困擾。然而,SRR的基本電催化動力學還未被完全探索清楚,使用這種電催化效應來解決PS穿梭問題的潛在基礎還沒有被清楚地解決。有鑒于此,加州大學洛杉磯分校的段鑲鋒教授、Philippe Sautet教授和黃昱教授等通過直接分析多步SRR中的活化能,發現由于活化能較低,硫最初還原為可溶多硫化物相對容易,而隨后將多硫化物轉化為不溶的Li2S2/Li2S由于需要更高的活化能,相對較難。

本文要點:

1)研究發現,由于活化能較低,硫最初還原為可溶性多硫化物相對容易;而隨后將多硫化物轉化為不溶的Li2S2/Li2S由于具有更高的活化能,則相對較難。

2)我們以摻雜N和S原子的多孔石墨烯為模型系統,通過調節SRR動力學,以加速PS轉換過程并對抗PS穿梭效應。結果表明,雙摻雜石墨烯顯著降低了活化能,改善了SRR動力學。

3)密度泛函計算證實,與雜原子相鄰的邊緣碳原子是SRR的催化中心,摻雜可以調節活性碳位點的p-帶中心,使中間產物的吸附強度和電催化活性達到最佳。

4)N和S原子雙摻雜的多孔石墨烯電極在1 C的倍率下表現出極低的容量衰減,循環500次僅衰減0.025%。

Peng, L., Wei, Z., Wan, C. et al. A fundamental look at electrocatalytic sulfur reduction reaction. Nat Catal (2020).

DOI: 10.1038/s41929-020-0498-x

https://doi.org/10.1038/s41929-020-0498-x

2. Nature Mater.: 仿生設計具有多級結構的形狀記憶材料

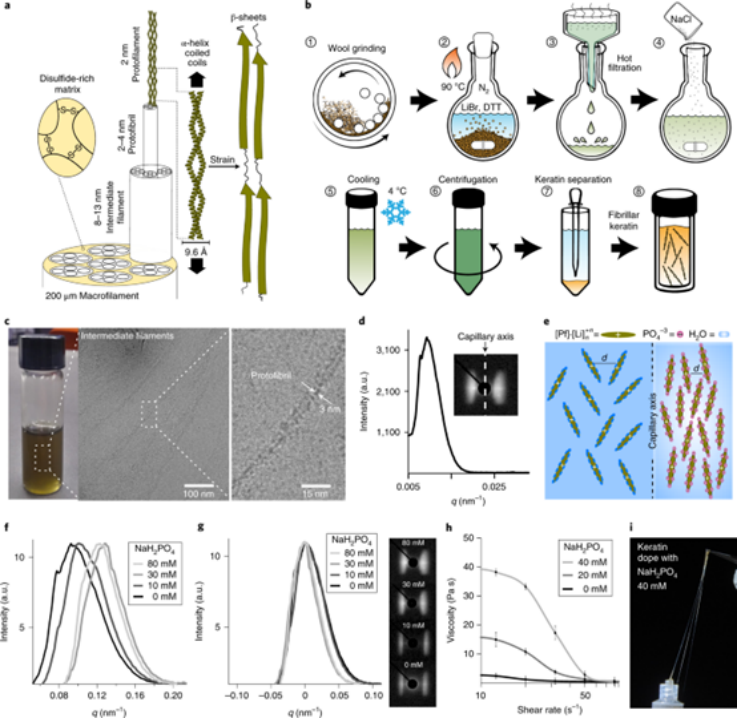

隨著科學技術的快速發展,航空航天和可穿戴技術等領域對形狀記憶器件的需求日益增長,這也就極力促使了研究朝著設計更具可裁剪性、生物相容性和生物降解性的聚合物形狀記憶材料方向發展。然而,目前的形狀記憶聚合物材料缺乏長程的分子有序性,使得可控高效應用這些材料受到了阻礙。有鑒于此,哈佛大學的Kevin Kit Parker教授等基于仿生設計的理念,成功開發了一個以具有多級結構角質蛋白為基礎的體系,它們具有長程的分子有序性和形狀記憶性質。

本文要點:

1)探索了角蛋白二級結構的亞穩態重構,即從α-螺旋向β-片的轉變。將其作為一種驅動機制,設計了一種生物相容性高、可通過纖維紡絲和三維打印加工的高強度形狀記憶材料。

2)利用了剪切應力誘導角蛋白原纖維(從動物毛發中提取)自組裝形成向列相,從而重現蛋白質的多級結構。另外,可以通過調節這種自組裝過程,以創造出具有各種各向異性和響應能力的材料。

3)將自下而上的組裝和自上而下的制造相結合,可以實現堅固、多級結構分明的形狀記憶纖維和3D打印支架的大規模制造,在生物工程和智能紡織品方面具有潛在的應用前景。

Cera, L., Gonzalez, G.M., Liu, Q. et al. A bioinspired and hierarchically structured shape-memory material. Nat. Mater. (2020).

DOI: 10.1038/s41563-020-0789-2

https://doi.org/10.1038/s41563-020-0789-2

3. Chem: 室溫單分子環己烷構象測試

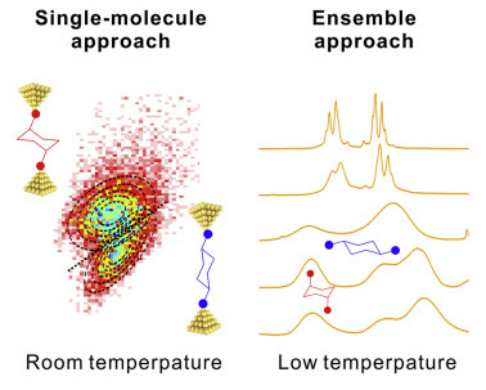

具有相同分子式的分子異構和結構變化在自然界中廣泛存在,其中不同結構分子異構過程速度非常快,這是因為不同構象的分子能壘非常低(10 kcal mol-1)導致目前的測試方法中相關信號由多種構象平均化實現。有鑒于此,在室溫中對其中構象結構的確定具有較大難度,廈門大學洪文晶、夏海平等報道了一種單分子策略對環己烷室溫中的構象進行鑒定,該過程通過點分子電子信號進行表征。

本文要點:

1)通過消除單分子結位點導電信號中的噪聲,作者在室溫測試中就得到了環己烷中兩個確定結構的椅式異構體,然而通過其他方法必須在低溫中才能夠獲得異構體測試結果。

2)該室溫單分子方法鑒定不同結構的異構體為傳統異構體分子結構確定提供了思路和方案。

Chun Tang, et al. Identifying the Conformational Isomers of Single-Molecule Cyclohexane at Room Temperature, Chem 2020

DOI: 10.1016/j.chempr.2020.07.024

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929420303740

4. Nature Commun.:原子級摻雜劑控制單團簇催化電化學固氮

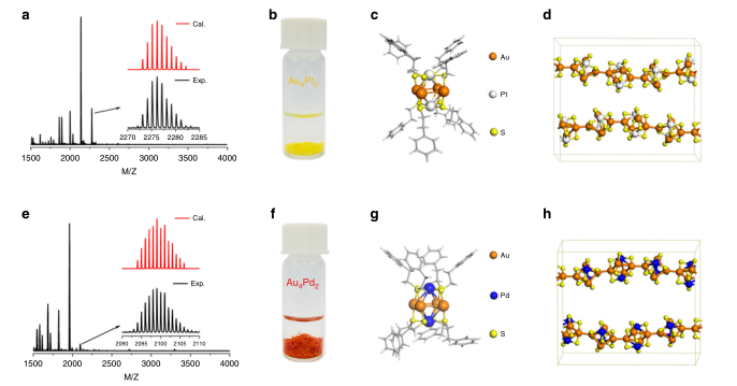

精確設計亞納米雙金屬團簇摻雜為以原子精度調整其催化性能提供了令人興奮的機會。然而,制備具有原子級摻雜控制的單分散雙金屬團簇催化劑一直是一個長期的挑戰。近日,新加坡國立大學呂炯教授,Chun Zhang教授,布魯克海文國家實驗室Yonghua Du,南方科技大學Jun Li報道了一種控制合成精確摻雜的單團簇催化劑(SCC)的策略,該催化劑由缺陷石墨烯負載的部分配體包裹的Au4Pt2團簇,用于電化學氮還原反應(ENRR)。

本文要點:

1)得益于弱還原劑可能有利于超小雙金屬團簇的合成,研究人員設計了一種以2-苯基乙硫醇(HSC2H4Ph)為配體和弱還原劑合成原子精確的超細Au-Pt雙金屬簇合物(Au4Pt2(SR)8簇合物)的合成策略。隨后通過熱處理去除了Au4Pt2(SR)8的部分配體,使得每個簇都錨定在石墨烯空位上,從而生成了對ENRR具有優異催化性能的Au4Pt2/G SCC。

2)機理研究表明,每個N2分子都在簇和石墨烯之間的封閉區域中被激活。雜原子摻雜劑通過增強向N2 LUMO的電子背向供體,在N2的活化中具有不可或缺的作用。此外,除了雜原子Pt之外,還可以通過使用Pd代替Pt作為摻雜劑來進一步調節單簇催化劑的催化性能。

Yao, C., Guo, N., Xi, S. et al. Atomically-precise dopant-controlled single cluster catalysis for electrochemical nitrogen reduction. Nat Commun 11, 4389 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-18080-w

https://doi.org/10.1038/s41467-020-18080-w

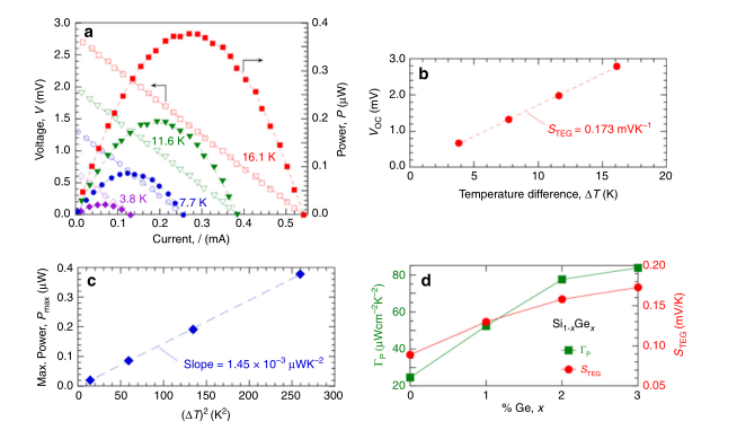

5. Nature Commun.:具有高功率和高電壓密度的Si0.97Ge0.03微電子熱電發電機

微電子熱電發電機(μTEGs)是為能源自主電子(如物聯網傳感器)供電的一種潛在解決方案,這些電子設備必須攜帶自己的電源。然而,由高熱電品質因數材料制成的芯片上集成所需面積為mm2的熱電發電機一直無法產生使用普通溫差運行硅電子產品所需的電壓和功率水平。近日,美國德克薩斯大學達拉斯分校Mark Lee報道了使用通過標準Si工藝制造的Si0.97Ge0.03的μTEGs,其高壓和發電密度可與使用高品質因數材料的發電機相媲美或性能更好。

本文要點:

1)這些基于Si的μTEGs的面積小于1 mm2,可以在室溫附近使用≤25K的溫差為現成的傳感器集成電路供電。

2)這些μTEGs可以直接與硅電路集成,并在面積上進行放大,以一種更具成本效益的方式,產生與現有熱電技術競爭的電壓和功率。

Dhawan, R., Madusanka, P., Hu, G. et al. Si0.97Ge0.03 microelectronic thermoelectric generators with high power and voltage densities. Nat Commun 11, 4362 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-18122-3

https://doi.org/10.1038/s41467-020-18122-3

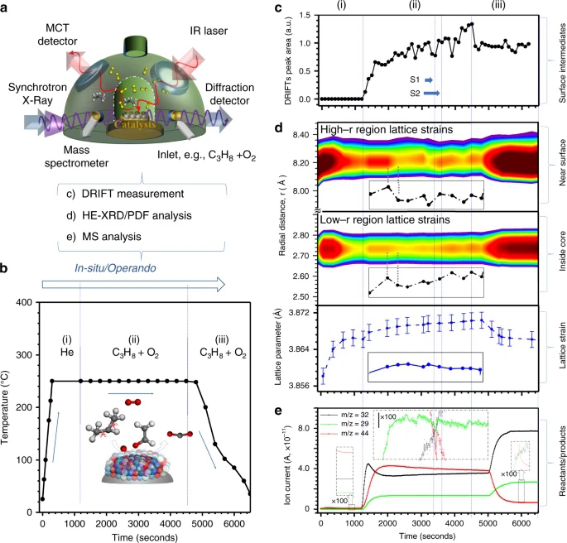

6. Nature Commun.: 多組分納米顆粒的表面氧化,制備高活性穩定的氧化催化劑

隨著高價值化學品的生產、碳氫污染物的修復和能源可持續性的需求,開發高活性且高穩定的氧化催化劑是一項重要的任務。傳統方法側重于以氧活化氧化物作為載體,在催化劑載體外圍的界面提供氧活化。有鑒于此,美國紐約州立賓漢姆頓大學鐘傳建教授和中央密西根大學Valeri Petkov教授等人,提出了一種新的設計氧化催化劑的方法,即在催化反應條件下,將鉑的多組分合金與親氧金屬如鎳和Co進行表面氧化。

本文要點:

1)通過鉑(Pt)合金多組分納米顆粒(如鉑鎳鈷(Pt–NiCo))的表面氧化,開發出一種可實現碳氫化合物(如丙烷)完全氧化的氧化催化劑制備新策略。通過原位/operando時間分辨研究,包括高能同步輻射X射線衍射和漫反射紅外傅里葉變換光譜,成功證明了Pt–NiOCoO表面氧化層和無序三元合金核的形成。通過將PtNiCo合金(PtNiOCoO)表面氧化催化劑負載在無氧的Al2O3載體上作為丙烷全氧化的模型體系,證明了其催化性能。

2)通過晶格的膨脹/收縮、有序/無序、金屬-氧的配位、表面中間體的形成動力學以及與反應物和產物的反應動力學相關,可以證明表面氧化和催化協同作用是動態可控的。

3)多金屬合金納米顆粒的表面氧化作用在催化劑上產生氧化活性位點,這與傳統的金屬/金屬氧化物載體催化劑不同,后者的催化反應發生在金屬/載體周邊區域上。與鉑相比,這種催化協同作用可使氧化溫度降低約100 ℃,在800 ℃水熱老化條件下具有較高的穩定性,這可能會是自支撐催化劑設計的一個范式轉變。

Shiyao Shan et al. Surface oxygenation of multicomponent nanoparticles toward active and stable oxidation catalysts. Nat. Commun., 2020.

DOI: 10.1038/s41467-020-18017-3

https://doi.org/10.1038/s41467-020-18017-3

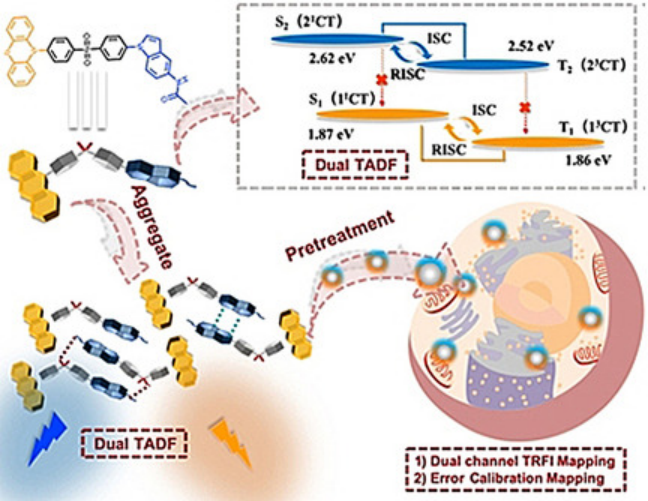

7. Angew:通過單熒光團雙熱致延遲熒光整合時間分辨成像信息

由于發射信號的微弱性,光致發光的壽命往往難以獲得,這嚴重限制了時間分辨發光探測中獲取局部生物成像信息的可能性。復旦大學朱亮亮、王旭東等人通過創建一個通用的光物理策略來解決這個問題,該策略基于為單光雙熱致延遲熒光(thermally activated delayed fluorescence, TADF)設計的分子探針。

本文要點:

1)結構和構象設計使得雙TADF在稀釋溶液和聚集狀態下都很強,從而降低了對氧猝滅的敏感性,并實現了獨特的雙通道時間分辨成像能力。

2)由于兩個TADF信號在探測過程中顯示出互補性,雙通道意味著建立壽命映射,從而將時間分辨成像失真降低30–40%。因此,主要的細胞內局部成像信息被序列化和集成,允許與任何單個時間分辨信號進行比較,并導致探測能力的顯著提高。

Luo, M., et al., (2020), Integrating Time‐Resolved Imaging Information by Single‐Luminophore Dual Thermally Activated Delayed Fluorescence. Angew. Chem. Int. Ed..

DOI:10.1002/anie.202009077

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202009077

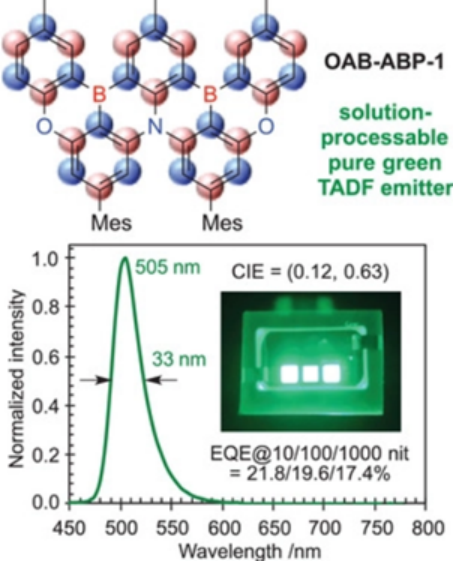

8. AM:基于多重共振效應的可溶液處理的純綠色熱活化延遲熒光發射體

基于多重共振(MR)效應的熱活化延遲熒光(TADF)材料應用于有機發光二極管(OLEDs),具有高色純度和高效率。但是,它們一般不是通過溶液加工制成的,而這是實現OLEDs顯示器批量生產的經濟方法。近日,日本關西學院大學Takuji Hatakeyama等設計報道了具有擴展的π骨架和龐大取代基的可溶液處理的MR-TADF材料(OAB-ABP-1)。

本文要點:

1)OAB‐ABP‐1由市售起始原料通過四步法(涉及一步雙硼化)合成。合成的OAB‐ABP‐1具有優良的光物理特性,窄的發射帶,高的光致發光量子產率,S1和T1之間的能隙小以及用于反向系統間交叉的活化能低等優點。

2)OAB‐ABP‐1的這些性質歸因于由硼,氮和氧原子誘導的最高占據和最低未占據分子軌道的交替定域。

3)此外,為促進電荷復合,作者合成了兩種新型電離勢與OAB-ABP-1相似的新型半導體聚合物,用作夾層和發射層材料。作者使用OAB‐ABP‐1和上述聚合物制備了可溶液加工的OLEDs器件,該器件具有純綠色電致發光以及高的外量子效率。

Naoya Ikeda, et al. Solution‐Processable Pure Green Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter Based on the Multiple Resonance Effect. Adv. Mater., 2020

DOI: 10.1002/adma.202004072

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202004072

9. AM:低過電勢下確切鈀晶面的暴露增強電催化固氮性能

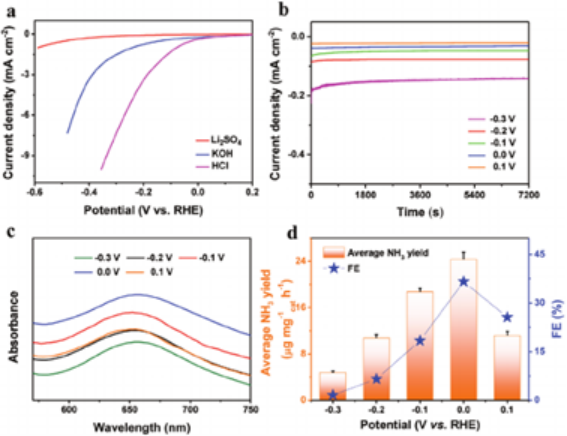

在諸多研究人員的努力下,人們已經報道了各種電催化劑的調節方法,例如元素摻雜,缺陷,控制晶相,表面改性等。但是,關于電催化劑的晶面與NRR活性之間的關系的系統研究尚未見報道。近日,青島科技大學Lei Wang,Jianping Lai等對Pd納米晶體進行了系統研究,作者在溫和條件下,選擇性地暴露(100)面,(111)面和(110)面(每個面均為立方體,八面體和菱形十二面體)用于NRR。

本文要點:

1)實驗數據表明,在0 V下(與可逆氫電極相比),Pd立方體的NH3產率為24.3 μgmg-1cat h-1,在0.1 m Li2SO4電解質中的法拉第效率為36.6%,分別是Pd八面體和Pd菱形十二面體的2.7倍和5.3倍。同時,它也是有史以來報道的在低過電勢下實現高活性的最佳催化材料之一。

2)此外,長期穩定性測試研究表明,Pd立方體對NRR具有非凡的穩定性。

3)密度泛函理論計算表明,Pd(100)顯著的NRR性能可歸因于較低的*NHN生成能壘和較低的由* NH3生成NH3的能壘(速率確定步驟)。

該工作將為開發具有高活性和穩定性的新型NRR催化劑開辟新途徑。

Huan Zhao, et al. Exposure of Definite Palladium Facets Boosts Electrocatalytic Nitrogen Fixation at Low Overpotential. Adv. Mater., 2020

DOI: 10.1002/adma.202002131

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202002131

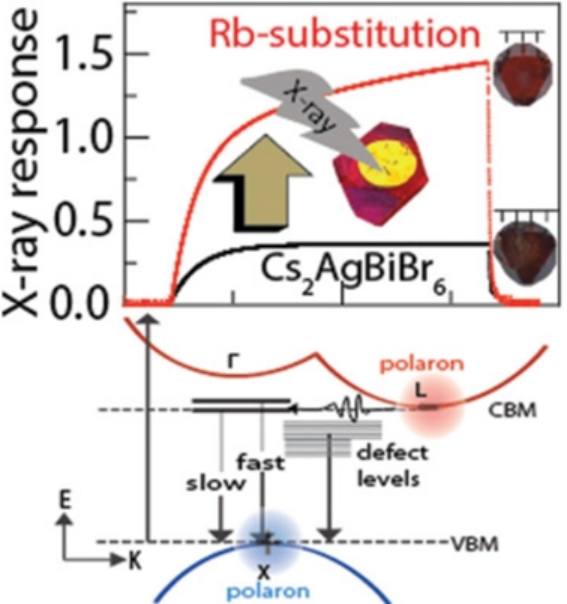

10. AM:通過堿金屬取代調節Cs2AgBiBr6雙鈣鈦礦單晶的結構和光電性能

無鉛雙鈣鈦礦可用作穩定和無毒的光電材料。最近,Cs2AgBiBr6被廣泛關注,其具有次優的光子至電荷載流子轉換效率,非常適合于高能光子檢測應用。近日,魯汶大學Johan Hofkens,Elke Debroye,Masoumeh Keshavarz等研究了純Cs2AgBiBr6和堿金屬取代的(Cs1-xYx)2AgBiBr6(Y:Rb+,K+,Na+; x = 0.02)單晶的光電和結構特性。

本文要點:

1)研究發現,堿金屬替代充分顯示出了該材料體系對X射線和結構特性的可調性。其中,Rb取代的化合物最明顯,該化合物的X射線敏感性優于所報道的其它雙鈣鈦礦基器件。

2)堿金屬取代后,盡管帶隙的基本性質和大小保持不變,但堿金屬取代的材料在室溫下的基本載流子復合壽命提高了三倍。

3)此外,與Cs2AgBiBr6相比,堿金屬取代的材料具有增強的電子-聲子聲子散射。

該工作報道了一種采用陽離子取代調控雙鈣鈦礦的特性的策略,為發展高性能光電學新材料鋪平了道路。

Masoumeh Keshavarz, et al. Tuning the Structural and Optoelectronic Properties of Cs2AgBiBr6 Double‐Perovskite Single Crystals through Alkali‐Metal Substitution. Adv. Mater., 2020

DOI: 10.1002/adma.202001878

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202001878

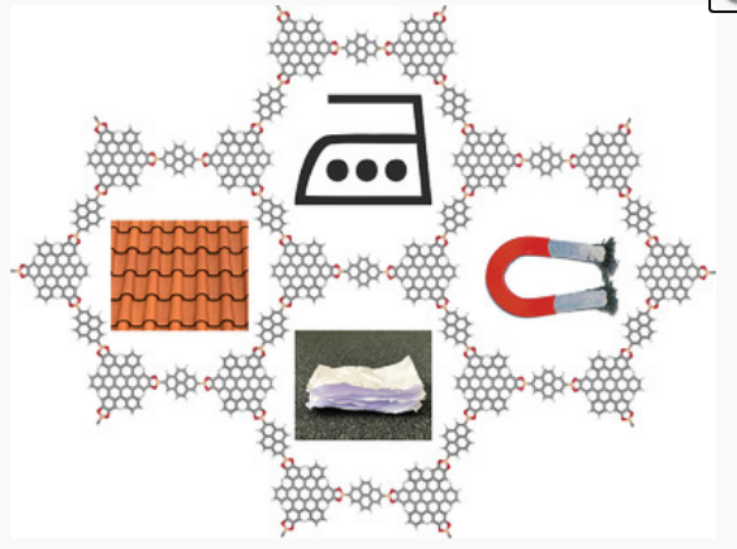

11. AM綜述:二維共價有機骨架層間相互作用的單體結構控制

設計和合成的單體可以影響2D共價有機骨架(COF)的基本特性,如維度、拓撲結構和孔徑大小。除此之外,單體的結構也會影響層間相互作用,這提供了額外的手段來影響結晶度、層排列、層間距和剝離性。

近日,西班牙巴斯克大學Aurelio Mateo-Alonso綜述了二維共價有機骨架及相關材料中單體結構對層間相互作用的影響。通過一些有代表性的手段,闡明了如何通過單體的結構來增強或破壞2D COF和相關材料中的層間相互作用。

本文要點:

1)通過引入平面單體或層內氫鍵基序實現單體和層的扁平化被證明是增加層間π-π堆積的非常有用的方法。

2)具有持久形狀的可堆疊單體能夠在成核和生長過程中引導COF層的堆積,進而提高了其結晶度。

3)引入具有有吸引力相互作用(偶極,離子和氫鍵相互作用)的單體也可以增加層間相互作用,從而用于結晶2D COFs。

4)引入具有破壞性相互作用(空間和離子相互作用)的單體會嚴重影響所得2D COF的結晶度,層排列,拓撲,層間距離和可剝離性。

5)作者最后指出,盡管在可控2D COFs層間相互作用方面已經取得了巨大進展,但仍然需要設計通用準則用于簡易可控2D COFs的層間相互作用。

Marta Martínez-Abadía, Aurelio Mateo-Alonso, Structural Approaches to Control Interlayer Interactions in 2D Covalent Organic Frameworks, Adv. Mater. 2020

DOI: 10.1002/adma.202002366

https://doi.org/10.1002/adma.202002366

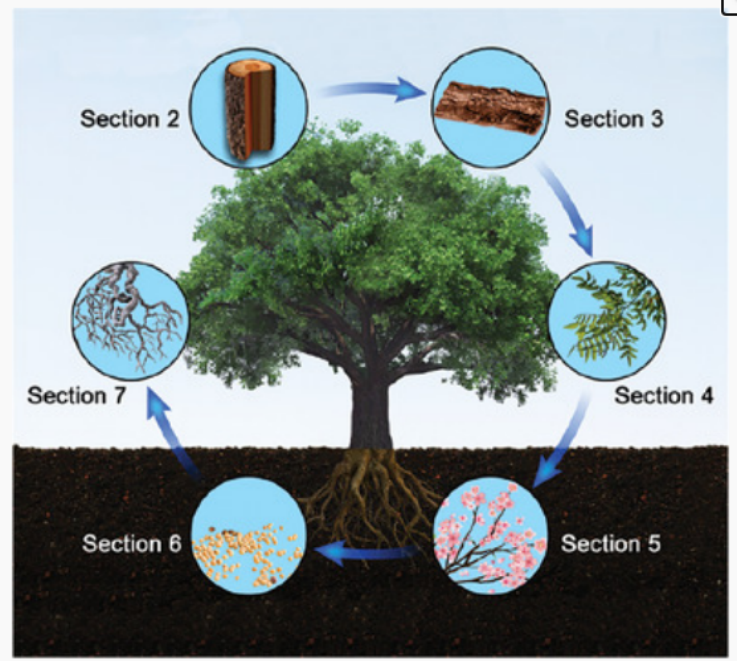

12. AM綜述:基于樹木的生物聚合物作為可持續多功能材料

目前,世界正在從以化石燃料為動力的能源經濟向由更多可再生和可持續材料提供的能源經濟過渡。這其中,作為最豐富的可再生生物資源,木材已引起人們將其用于先進材料和制造的極大關注。樹木由復雜的結構和成分組成,如樹干(莖和樹皮)、葉、花、種子和根。盡管基于木材及其衍生的生物聚合物在能源、電子、生物醫學、水處理等領域的先進應用已經發表了許多優秀的綜述,然而目前還沒有研究人員對功能材料甚至樹木衍生的器件進行全面的綜述和系統的討論。

有鑒于此,美國東北大學祝紅麗教授全面綜述了基于樹木不同部位衍生的可持續功能材料和結構的最新研究發展。

本文要點:

1)作者首先對樹木的不同部分進行了簡要的概述,然后總結了相應的化學方法和利用樹木中的各種生物聚合物制備的功能材料。隨后總結了目前利用生物聚合物基材料最有前途的應用。

2)作者最后指出了未來基于樹木的結構和材料商業化應用的研究方向,包括:i)為生產樹基衍生物或可持續功能材料開發環境友好和綠色的途徑;ii)提高材料和器件的可擴展性、壽命和耐久性,以確保它們為預期的應用提供足夠高的性能;iii)開發技術,充分利用源自非木材產品的部件和結構,如樹皮、樹葉、花、種子和根;iv)制定完善的表征標準。

Chao Liu, et al, Biopolymers Derived from Trees as Sustainable Multifunctional Materials: A Review, Adv. Mater. 2020

DOI: 10.1002/adma.202001654

https://doi.org/10.1002/adma.202001654