1. Nature:用酵母生產植物藥物

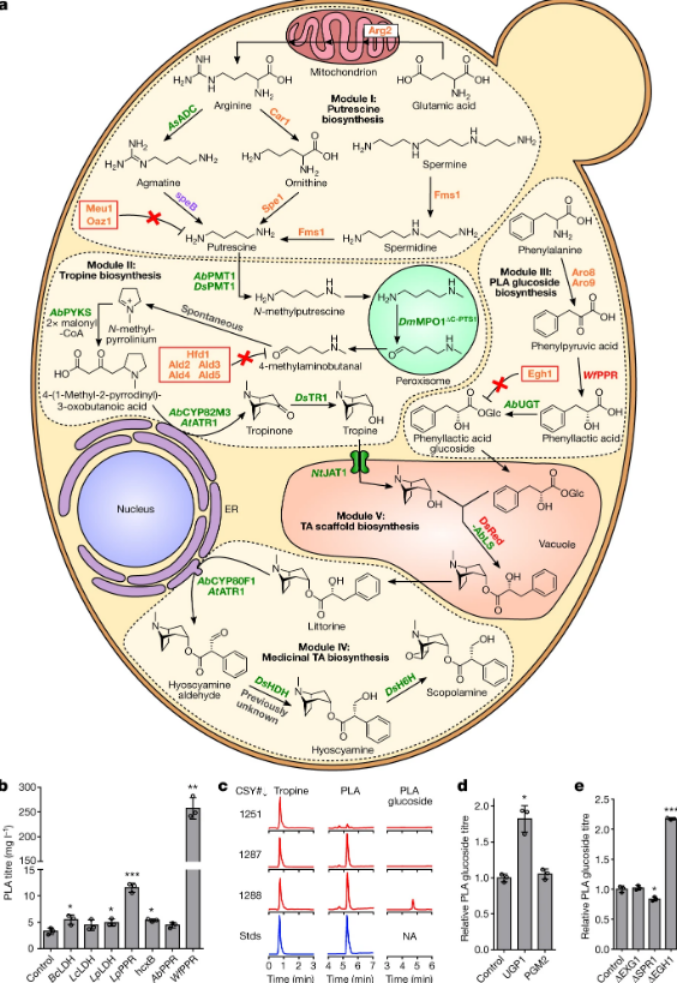

茄屬植物中的Tropane生物堿是神經遞質抑制劑,用于治療神經肌肉疾病,被世界衛生組織(World Health Organization)歸類為基本藥物。全球供應方面的挑戰導致這些藥物經常短缺。澳大利亞野火和COVID-19大流行等供應鏈事件進一步暴露了其脆弱性。可快速部署的生產策略在環境和社會經濟劇變中顯得額外重要。于此,斯坦福大學Christina D. Smolke等人對烘焙用的酵母進行改造,以單糖和氨基酸為原料,生產藥用生物堿hycycyamine和scopolamine。

本文要點:

1)研究人員通過結合功能基因組學來鑒定缺失的途徑酶,通過蛋白質工程使一個酰基轉移酶通過轉運到液泡的功能表達,使異源轉運體促進細胞內路徑選擇,并優化菌株以提高滴度。

2)該集成系統可在六個亞細胞位置上定位來自酵母、細菌、植物和動物的二十多種蛋白質,從而概括植物中Tropane生物堿生物合成的空間組織。微生物生物合成平臺可以促進發現Tropane生物堿衍生物作為神經系統疾病的新治療劑,并且一旦規模化,就可以穩定、靈活地提供這些基本藥物。

Srinivasan, P., Smolke, C.D. Biosynthesis of medicinal tropane alkaloids in yeast. Nature (2020).

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2650-9

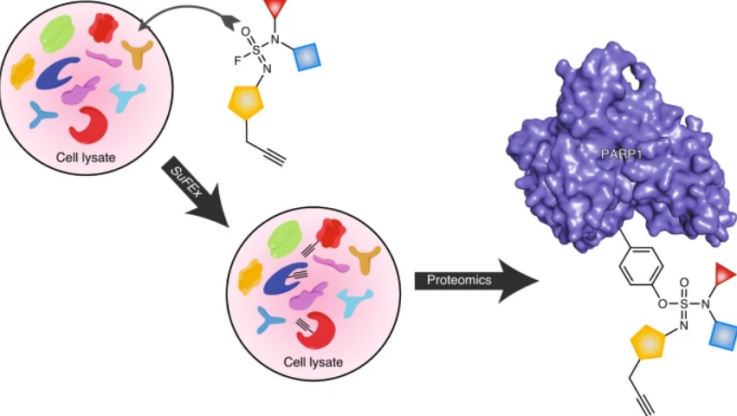

2. Nature Chem.:使用經過硫(VI)氟化物交換的磺酰胺基亞酰胺基氟化物進行反向藥物發現

與通過可逆地結合蛋白質來調節生物學功能的常規對應物相比,與它們的靶蛋白質形成共價鍵的候選藥物尚未得到充分研究,部分原因是擔心脫靶反應性。但是,與脫靶反應性相關的毒性可以通過使用僅在結合特定蛋白質時才朝共價鍵形成激活的潛在親電試劑來最小化。于此,美國斯克里普斯研究所Jeffery W. Kelly和K. Barry Sharpless等人研究了磺酰胺基亞氨基氟化物,這是一類經歷硫(VI)氟化物交換化學的弱親電子試劑。

本文要點:

1)研究表明,磺酰胺基亞氨基氟化物與蛋白質的平衡結合可以允許特定氨基酸側鏈的親核攻擊,從而導致共軛物形成。

2)研究人員將小分子與人細胞裂解物一起孵育,每個小分子帶有一個磺酰胺基亞氨基氟化物親電試劑,并通過親和色譜-質譜法鑒定了形成的蛋白質結合物。這種反向藥物發現方法鑒定了一種化合物,該化合物與活細胞中重要的抗癌靶標聚(ADP-核糖)聚合酶1共價結合并不可逆地抑制其活性。

Brighty, G.J., et al. Using sulfuramidimidoyl fluorides that undergo sulfur(VI) fluoride exchange for inverse drug discovery. Nat. Chem. (2020).

https://doi.org/10.1038/s41557-020-0530-4

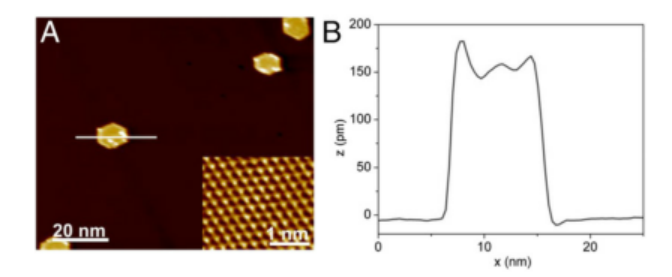

3. PNAS:通過鈀島上的致密相促進氫原子遷移到周圍的銀表面

物種跨界面的遷移會嚴重影響多相催化劑的性能。使用雙金屬催化劑進行加氫的一個關鍵是,活性金屬向主體金屬提供氫原子,然后在主體金屬中可以發生選擇性加氫。近日,哈佛大學Cynthia M. Friend報道了氫原子在鈀島上二氫解離后遷移到銀上的亞穩態位點上。

本文要點:

1)只有在氫原子覆蓋率較高的情況下,才能觀察到氫原子向銀的遷移。首先,二氫在鈀上解離,在鈀島上形成高達~0.5單分子層(ML)的氫原子。增加的二氫暴露導致在鈀上形成氫原子的致密相,并在銀上形成亞穩氫原子,其覆蓋范圍分別高達1.05±0.10 ML(鈀)和0.56±0.06 ML(銀)。

2)遷移發生在鈀-銀界面上,因此,界面長度直接影響向銀提供氫原子的供應,這表明超小鈀島將最有效地向銀供應氫原子。

這項研究清晰地表明,氫原子在雙金屬界面上的遷移可以在兩個金屬組分上提供大量的氫原子濃度,對多相催化具有廣泛的意義。

Christopher R. O’Connor, et al, Facilitating hydrogen atom migration via a dense phase on palladium islands to a surrounding silver surface, Proceedings of the National Academy of Sciences (2020)

DOI:10.1073/pnas.2010413117

https://www.pnas.org/content/early/2020/09/01/2010413117

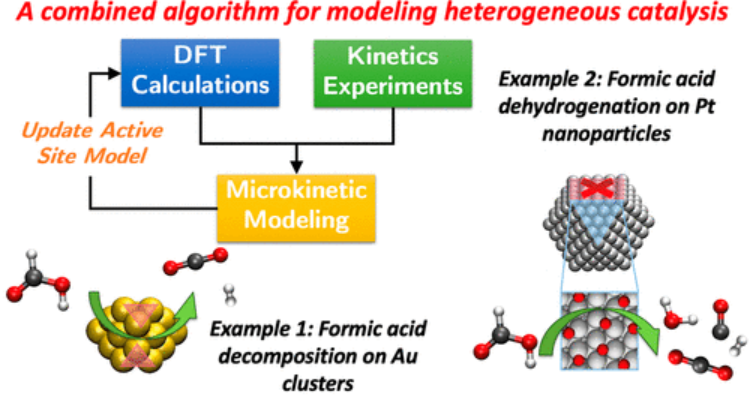

4. Acc. Chem. Res.: 計算模型與反應動力學實驗相結合,闡明催化活性位點的原位性質

基于密度泛函理論(DFT)推導的能量學的微動力學模型對于解決催化的基本問題非常重要。然而,微動力學模型(MKMs)的定量保真度常常不足以最終推斷出特定催化系統的機理細節。這可以歸因于許多因素,如進行DFT計算的活性位點模型不正確,假設的反應機理存在缺陷,對反應條件下的表面環境考慮不足,以及DFT交換相關函數的內在錯誤。通過可靠的參數估計來實現實驗結果與模型結果之間的一致性,并確保DFT計算與MKM預測之間的覆蓋范圍一致性,有可能系統地完善機理模型,從而更好地了解催化活性位。

有鑒于此,威斯康星大學麥迪遜分校的Manos Mavrikakis等人,將計算模型與反應動力學實驗相結合,闡明了催化活性位點的原位性質。

本文要點:

1)一般方法包括為給定的活性部位開發從頭算的MKM,然后重新估計過渡態和中間態的能量,以使模型預測與反應動力學實驗中測得的量匹配。如果(i)模型實驗的均等性很高,則(ii)在標準DFT交換相關函數的誤差范圍內,合理化針對給定活性位點模型對DFT衍生的能量的調整,以及(iii)生成的MKM如果預測與用于初始化MKM的DFT計算中假定的表面覆蓋率一致,可以正確識別活性位點和反應機理。如果不滿足這些要求中的一項或多項,將通過更新關于活性站點結構的假設和/或通過合并覆蓋效應來迭代地完善模型,直到獲得高保真覆蓋自洽的MKM,并最終獲得動力學和熱力學參數在DFT值的誤差范圍內。

2)以在過渡金屬催化劑上甲酸(FA,HCOOH)分解的催化反應為例,介紹了如何應用該算法研究粉末金/SiC和Pt/C催化劑上的化學反應。對于僅通過脫氫反應(HCOOH→CO2+H2)發生FA分解的Au催化劑,采用了從(111)面開始迭代優化模型的方法,直到發現Au的特定集合亞納米簇中存在的原子可以描述這種催化的活性位點。對于Pt催化劑,其中脫氫(HCOOH→CO2+H2)和脫水(HCOOH→CO+H2O)反應均具有活性,該方法確定了部分被CO*覆蓋的(111)表面是活性位點,并且CO*輔助步驟大大促進了FA的總體分解活性。

Saurabh Bhandari et al. Combining Computational Modeling with Reaction Kinetics Experiments for Elucidating the In Situ Nature of the Active Site in Catalysis. Acc. Chem. Res., 2020.

DOI: 10.1021/acs.accounts.0c00340

https://doi.org/10.1021/acs.accounts.0c00340

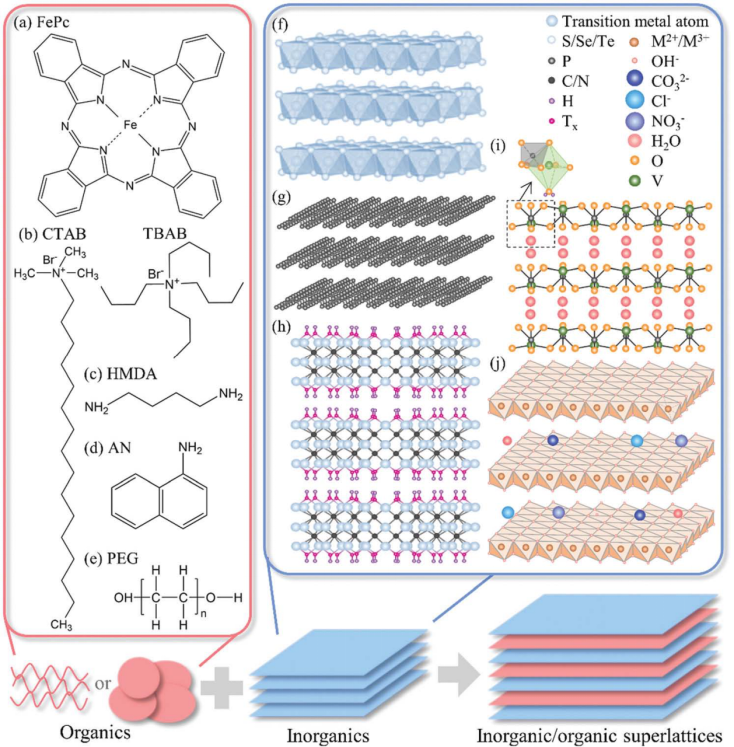

5. Chem. Soc. Rev.: 二維材料與有機物的雜化超晶格

二維材料因其特殊的性能而受到廣泛的關注。在宏觀應用中,需要大量組裝二維材料,但這受到二維材料容易團聚的限制。構建交替的二維材料和有機分子層的三維(3D)雜化超晶格,提供了一種新的途徑來獲取二維材料的優異性能。有鑒于此,清華大學萬春磊教授和朱宏偉教授等人,系統地闡述了無機/有機雜化超晶格的概念,介紹了雜化超晶格中無機亞晶格和有機亞晶格豐富的組成和不同的結構,并對它們之間的化學相互作用進行了總結。

本文要點:

1)近年來,已經為混合超晶格開發出許多簡便的制備技術,從而可以精確控制結構。此外,在無機/有機雜化超晶格內部還存在各種獨特的機制,包括電子轉移、量子約束、層間耦合、多界面效應等,可以幫助調節其性質。這些雜化超晶格豐富的化學性質和機制可以提高現有材料無法達到的性能,并在可充電電池、催化、熱電、先進電子學、超導體、光電子學等領域提供新的應用機會。

2)首先,無機物的廣泛選擇和有機分子的無限變體導致了許多新的超晶格組成,其中大多數尚未在各種應用中進行探索,具有潛在的意想不到的性能。新技術的發展將進一步擴大無機材料的選擇,而不僅僅是層狀材料,,這將進一步提高成分的多功能性。其次,考慮到有機亞晶格中各種分子的復雜排列,確定其真實結構,評價其結構的有序性和均勻性值得進一步研究,這對于提高其性能和理解其內在機制具有重要意義。此外,無機物和有機物在原子尺度上的二維狀態和相互作用提供了一個新的平臺來觸發現有材料中沒有呈現的新功能。

3)最后,具有強大功能的混合超晶格在納米或微器件中顯示出巨大的潛力,可用于實際的技術應用。但是,大多數研究工作仍處于實驗室階段。諸如超晶格的可重復性和穩定性以及晶圓級合成技術的成本控制等關鍵問題仍有待解決。

Yujia Huang et al. Hybrid superlattices of two-dimensional materials and organics. Chem. Soc. Rev., 2020.

DOI: 10.1039/D0CS00148A

https://doi.org/10.1039/D0CS00148A

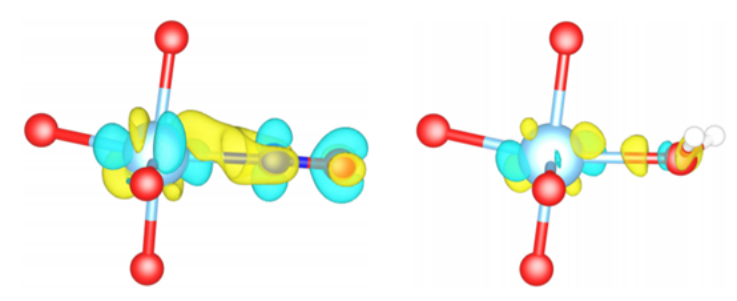

6. JACS:多孔Ti-MOF-74框架用作強結合型一氧化氮清除劑

一氧化氮(NO)在環境,生理和工業上都是重要的分子。其對環境有害,它會反應形成酸雨并分解臭氧。NO也是由工業燃燒反應形成的煙道氣(主要含有水,氮和二氧化碳)中的有害副產物。因此,從煙道氣中捕獲NO引起了科學家們的研究興趣。近日,維克森林大學Timo Thonhauser等結合合成,紅外光譜和從頭算模型研究發現,鈦基多孔框架Ti-MOF-74具有用作環境一氧化氮(NO)清除劑的潛力,與其它煙道氣組分相比,具有超強的結合力和選擇性 。

本文要點:

1)Ti-MOF-74暴露于水蒸氣和高煙道氣煙囪溫度時的堅固性表明該材料可在工業環境中表現出良好的性能。

2)對Ti-NO鍵的深入分析表明,NO與Ti形成強共價鍵。

3)NO鍵的形成過程涉及與Ti的OH-封端基團反應形成NOx基團,此后多余的NO結合到開放的Ti金屬位點。

該工作報道的Ti-MOF-74是第一個結合NO的能力比水強得多的多孔框架材料,為環境和生理清除應用提供了新途徑。

Stephanie Jensen, et al. A porous Ti-MOF-74 framework as strong-binding nitric oxide scavenger. J. Am. Chem. Soc., 2020

DOI: 10.1021/jacs.0c02772

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c02772

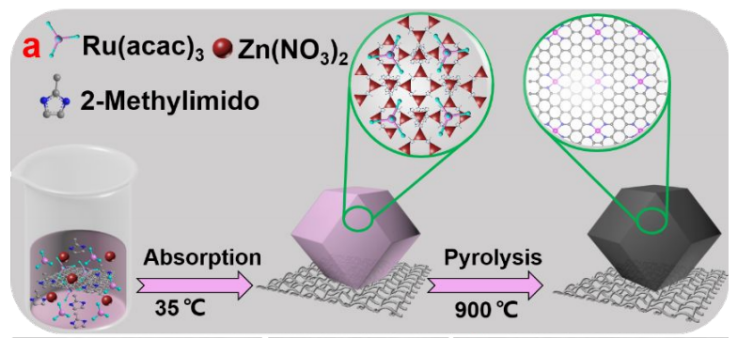

7. JACS: N摻雜碳上負載Ru單原子助力Li-O2電池

非水系鋰氧電池(LOB)是未來電動汽車和可穿戴/柔性電子產品最有希望的候選者之一。但是,在放電和充電過程中,ORR和OER的動力學緩慢會嚴重阻礙其發展。重慶大學Chaohe Xu等人采用MOF輔助的空間限制和離子取代策略來合成在摻氮多孔碳上負載Ru單原子作為電催化材料(Ru SAs-NC)。

本文要點:

1)理論計算表明,Ru-N4作為驅動力中心,這種構型的數量會顯著影響中間物種的內部親和力。催化劑表面上ORR的限速步驟是發生2e-反應以生成Li2O2,而OER途徑是Li2O2的氧化。

2)通過使用優化的Ru0.3 SAs-NC作為吸氧電極中的電催化劑,開發出的LOB在0.02 mA cm-2時可提供最低的僅0.55 V的過電勢。此外,原位DEMS結果表明,在整個循環中LOB的e- / O2比僅為2.14,表明在LOB應用中具有優異的電催化性能。

這項工作拓寬了單點催化劑高效設計的視野,為LOB提供了最大的原子利用效率。

Xiaolin Hua, et al. Ru Single-Atoms on N-Doped Carbon by Spatial Confinement and Ionic Substitution Strategies for High-Performance Li?O2 Batteries, J. Am. Chem. Soc., 2020.

DOI: 10.1021/jacs.0c07317

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.0c07317

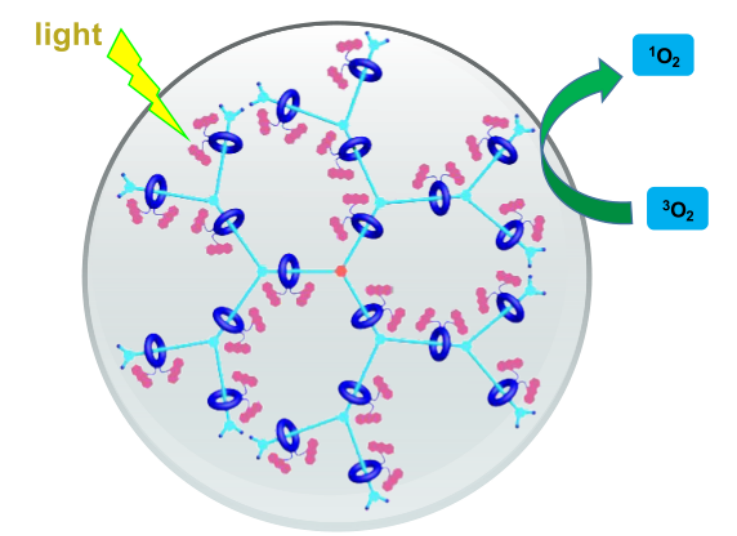

8. JACS:輪烷支化的樹枝狀大分子具有增強的光敏性

在過去的幾十年中,功能性輪烷支化的樹枝狀大分子的制備已成為超分子化學和材料科學領域最有吸引力但最具挑戰性的主題之一。近日,華東師范大學楊海波教授,徐林教授,孫海濤研究員報道了通過一種有效和可控的發散方法成功地合成了一族新的輪烷支化樹枝狀大分子,該樹枝狀大分子含有多達21個鉑原子和42個光敏劑基團。

本文要點:

1)值得注意的是,這些輪烷支化的樹枝狀大分子的光敏化效率隨著樹枝狀大分子生成量的增加而逐漸增加。例如,第三代輪烷支化樹枝狀大分子PG3的1O2生成效率是其相應單體AN的13.3倍。

2)1O2生成效率的提高歸因于通過簡單有效地在輪烷單元的輪軸和輪上分別引入多個重原子和光敏劑基團來增強系統間交叉(ISC),并通過紫外可見和熒光技術、含時密度泛函理論計算、光解模型反應和表觀活化能計算證實了這一點。

新開發的輪烷支化樹枝狀大分子平臺有望用于制備高效光敏劑。

Rotaxane-Branched Dendrimers with Enhanced Photosensitization, J. Am. Chem. Soc., 2020

DOI: 10.1021/jacs.0c07292

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07292

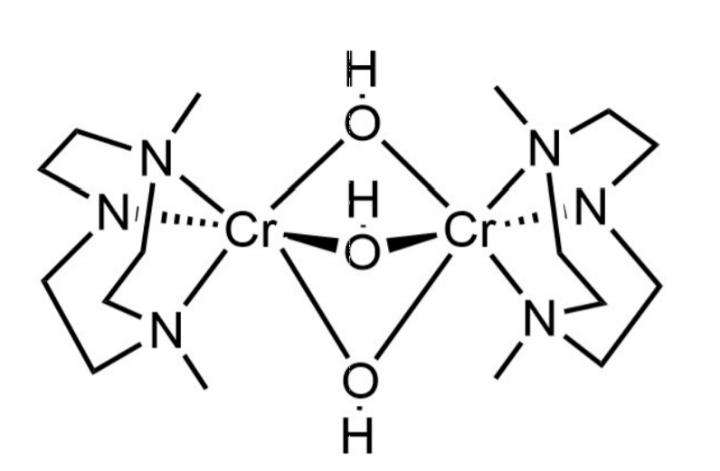

9. JACS: 成對密度泛函理論解析磁性分子電子結構

量子化學計算能夠對分子、材料的多種性質,然而在一些磁性的系統中,對電子結構的相關仍具有較大難度。其中,三橋羥基組成的雙核Cr組成的Kremer二聚體分子中含有兩個反鐵磁性耦合的Cr(III)金屬離子,為量子計算化學研究磁性分子體系提供了非常好的研究平臺。有鑒于此,明尼蘇達大學Donald G. Truhlar、Laura Gagliardi等報道了通過基于大活動空間密度矩陣重歸一化基組的多組態成對密度泛函理論對正確的自旋態排序、能級間距、磁耦合常數進行預測,并通過非成對自旋密度分析其中超交換作用起到的作用。本方法為設計分子磁體提供了理論支持。

本文要點:

1)對Kremer 二聚體分子,[L2Cr(III)2(μ-OH)3]3-(L=1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮雜環壬烷)進行分析,該分子中包含兩個反鐵磁性Cr(III)金屬中心和d3-d3電子結構,傳統的量子化學理論中對該分子結構的分析結果中有一些缺陷:無法得到正確自旋順序、磁耦合狀態;無法正確理解兩個自旋中心相互作用之間的磁耦合機理。

2)作者通過新近開發的成對密度泛函理論(pair-density functional theory)對該問題進行分析,并首次成功解決了以上兩個問題。

Prachi Sharma, et al. Magnetic Coupling in a Tris-hydroxo-bridged Chromium Dimer Occurs Through Ligand Mediated Superexchange in Conjunction with Through- Space Coupling J. Am. Chem. Soc. 2020

DOI: 10.1021/jacs.0c06399

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c06399

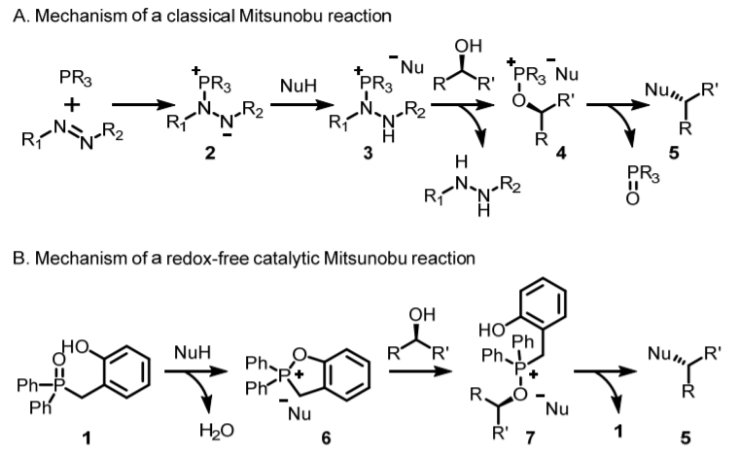

10. JACS: 氧化膦催化Mitsunobu手性酯化反應機理研究

最近有相關報道氧化還原中性中進行的(2-羥基芐基)二苯基氧化膦催化Mitsunobu反應中,通過ωB97X-D密度泛函理論對機理進行分析和解釋。加州大學洛杉磯分校K. N. Houk等發現,在羧酸鹽和烷氧基膦之間的親核取代反應中,和傳統的膦氧化物催化劑相比而言,親核取代反應成為決速步驟,并顯著改善了酸催化SN2反應速率。在該反應中,(2-羥基芐基)二苯基氧化膦通過分子內的脫水/環化得以進行循環催化反應。

本文要點:

1)作者對羥基苯丙烷和二硝基苯甲酸在10 mol % (2-羥基芐基)二苯基氧化膦催化劑中,在二甲苯溶劑中回流反應的反應進行研究,該反應能以92 %的產率和96 % ee立體選擇性進行。

2)這種氧化膦催化劑提供了一種新穎的方法,即通過氧化膦脫水產生活性膦離子物種進行催化反應,作者發現其中的分子脫水過程是反應的決速步驟,并展現較低的活化能。其中SN2步驟中通過離子對中間體進行的過程是關鍵。

Yike Zou, et al. Computational exploration of a redox-neutral organocatalytic Mitsunobu reaction, J. Am. Chem. Soc. 2020

DOI: 10.1021/jacs.0c07487

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07487

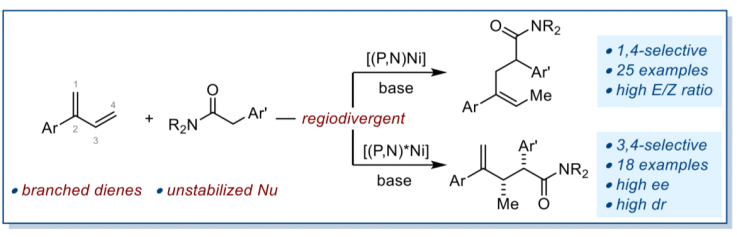

11. JACS: Ni/手性配體催化共軛二烯烴手性親核酰胺加成

瑞士日內瓦大學Clément Mazet等報道了[(P, N)Ni]催化對枝狀二烯烴進行氫烷基化反應,該反應是區域互補性發散的過程,當反應中將酰胺作為非保護穩定化的C(sp3)親核試劑能進行區域選擇性的1,4-加成反應,并以高產率和高立體選擇性的生成內烯烴。在手性配體、酰胺碳親核試劑的過程中,作者通過3,4-加成反應實現了在一步反應中得到兩個連續三級碳立體中心,并且反應中的立體選擇、對映控制都獲得非常好的結果。該合成方法在溫和條件中進行,并且對大量官能團兼容。進一步的,作者發現通過后處理反應能得到3,4-氫烷基化產物。

本文要點:

1)反應優化。將2-芳基-1,3-丁二烯(1a)、N,N-二甲基苯乙酰胺(2a)作為親核試劑,5 mol % [Ni(cod)]2/6 mol % Cy-Phox作為催化劑體系,在MeOK或BTMG作為堿的THF溶劑中反應,實現了95 %的產率。但是該條件中對N,N-內甲酸乙酯基苯乙酰胺(3a)未見較好的產物立體結構選擇性。

2)進一步的,作者通過優化和Ni金屬配合的配體結構對3a作為親核物種的反應進行優化,發現在L1配體的N,O-五元環中安裝兩個芳基,對3a的反應實現了較高的反應立體結構選擇性。

Wen Shao, et al. Ni-Catalyzed Regiodivergent and Stereoselective Hydroalkylation of Acyclic Branched Dienes with Unstabilized C(sp3) Nucleophiles, J. Am. Chem. Soc. 2020

DOI: 10.1021/jacs.0c08319

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c08319

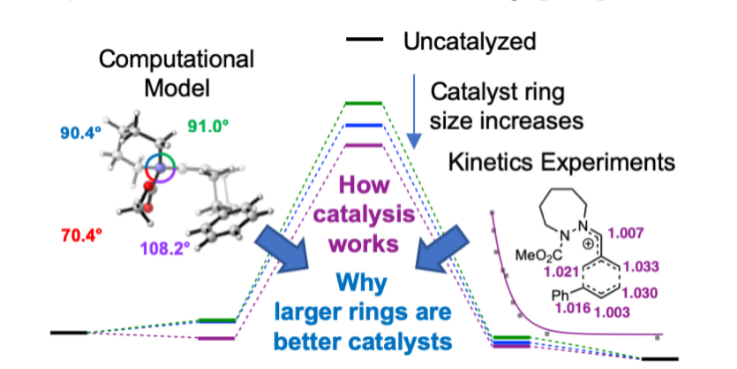

12. JACS: 催化劑結構調控對反應中間體和反應活性的影響

加州大學洛杉磯分校K. N. Houk、麥吉爾大學James L Gleason等報道了通過實驗和理論計算結合對金屬有機催化的Cope重排反應進行研究。之前的報道中,1,5-己二烯-2-甲醛在酰肼催化劑催化作用中,通過亞胺過程和Cope重排進行反應,并且該反應過程中7元環、8元環酰胺催化劑的活性更高。

本文要點:

1)作者通過計算模擬、動力學同位素效應實驗,進一步發現該反應中Cope重排反應是反應決速步驟(而非亞胺生成步驟)。進一步的,作者通過計算化學發現酰肼催化劑如何降低Cope重排反應的活化能,發現該過程通過烯肼(ene hydrazine)結構得以穩定。同時計算結果展示了催化中環大小的效應,更大的環結構有助于獲取結構更合理的過渡態。

2)通過盡量消除相鄰N原子之間的孤對電子排斥力,盡量改善N原子向附近缺電子的σ-鍵的超共軛供電子性能,七元環結構的中間體有最好的過渡態結構。實驗動力學研究同樣驗證了該理論結果,實驗結果顯示7元環催化劑的催化反應速率是6元環催化劑速率的10倍。

Jacob Nathan Sanders, et al. Mechanism of an Organocatalytic Cope Rearrangement Involving Iminium Intermediates: Elucidating the Role of Catalyst Ring Size, J. Am. Chem. Soc. 2020

DOI: 10.1021/jacs.0c08427

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c08427