第一作者:Lichen Liu

通訊作者:Avelino Corma

通訊單位:西班牙瓦倫西亞理工大學

本文要點:

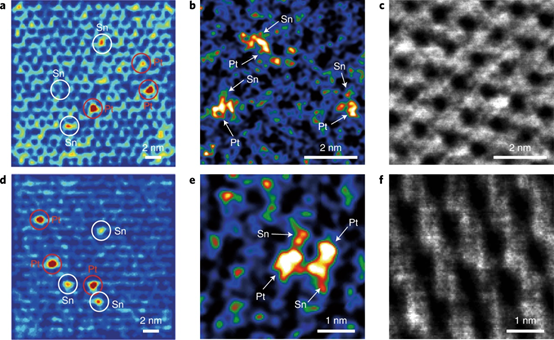

1.該方法依賴于使用一個計算模型來模擬在不同條件下得到的結果,其中金屬存在于沸石中的不同位置。這種成像技術可以同時獲取重元素(Pt和Sn)和沸石框架結構的空間信息,從而可以直接確定亞納米金屬的位置。

2.此外,還介紹了其他光譜技術的組合,作為STEM–iDPC成像技術的補充工具,以獲得對沸石結構中亞納米金屬物種的空間分布的整體理解和見識。這些結構上的見解可以為合理設計用于催化應用的均勻金屬沸石材料提供指導。

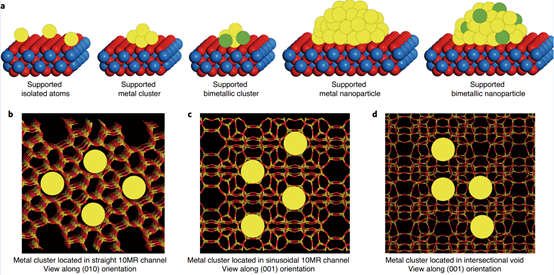

多相金屬催化劑可以簡單地分為三種類型:

1)負載型孤立原子

2)金屬團簇

3)納米顆粒。

考慮到化學成分,雙金屬和多金屬實體也廣泛參與基礎研究和工業應用。當將固體載體更改為多孔材料(例如沸石和MOF)時,金屬實體將穩定在密閉空間中,其中金屬實體被框架包圍。在這種情況下,金屬實體的結構(電子結構和幾何結構)及其可及性將受到金屬實體位置的影響。

以封裝在MFI沸石結構中的Pt團簇為例,Pt團簇可以位于三個可能的位置:相交空隙,直通道和正弦通道。在沸石等多孔材料中封裝亞納米金屬實體(孤立的金屬原子和幾個原子的金屬團簇)是穩定這些金屬的一種有效策略,因此可以進一步用于各種催化反應。

關鍵問題

由于沸石結構的復雜性和其在電子束下的低穩定性,獲取包裹在沸石晶體中的亞納米金屬物種的原子級結構信息具有挑戰性。

核心內容

有鑒于此,西班牙瓦倫西亞理工大學AvelinoCorma教授等人,展示了掃描透射電子顯微鏡(STEM)技術的應用,該技術同時記錄了高角度環形暗場(HAADF)圖像和積分微分相襯(iDPC)圖像,用于MFI沸石中亞納米Pt和Sn物種的結構表征。

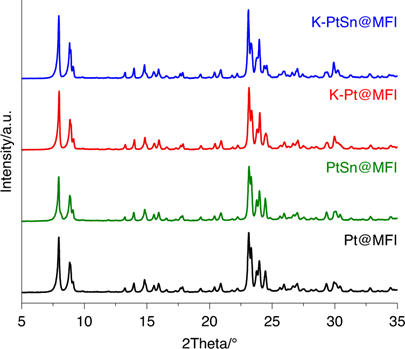

01. XRD和FESEM表征

無論化學成分如何,所有樣品均顯示出MFI型沸石的衍射圖。根據這些圖案,各種Pt沸石材料的結晶度也非常相似。如果固體產物包含由不完全的水熱結晶形成的無定形二氧化硅,則XRD圖譜中的峰強度可能較低,并且在20–30°C(2θ值)時可能會出現寬譜帶。所有樣品均顯示出典型的六邊形棱柱形狀,具有類似的300-400 nm的晶粒尺寸。根據這些FESEM圖像,無論化學成分如何,Pt沸石材料的形態都非常相似。通過改變起始合成混合物的化學組成,似乎幾乎不影響MFI沸石晶體的生長。

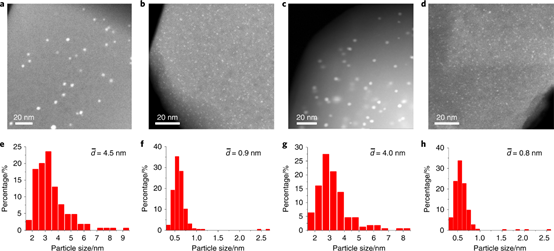

02. STEM表征

在600°C下用H2還原處理了Pt-沸石材料,得到了封裝在沸石。對于在600°C下經H2還原后獲得的無K Pt@MFI樣品,在這種情況下,Pt納米顆粒的尺寸分布類似于觀察到無鉀的Pt@MFI-空氣樣品。值得注意的是,在將K-Pt@MFI-Air樣品在600°C下用H2還原后獲得的K-Pt@MFI-H2樣品的情況下,在STEM圖像中觀察到在沸石微晶中均勻分布的亞納米級Pt簇。從而揭示了K在穩定微小Pt團簇中的關鍵作用。通過常規STEM檢查了無K的PtSn @ MFI和K-PtSn @ MFI樣品,Pt顆粒的尺寸分布與無Sn的材料相似。

03. 穩定性測試

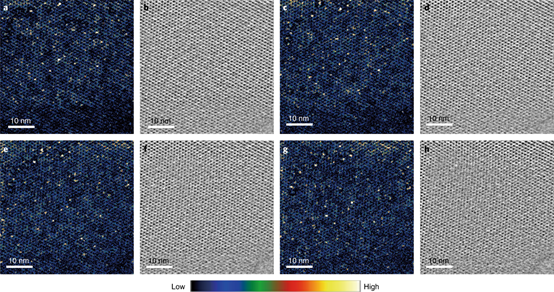

通過在K-PtSn @ MFI樣品的相同區域上以增加的曝光時間獲得一系列連續的HAADF-iDPC對來檢查光束損傷對MFI沸石結構和亞納米級Pt團簇的影響。每個圖像的總采集時間約為6 s。從不同圖像的比較可以看出,亞納米級Pt物種的大小在四個連續掃描期間幾乎保持不變。但是,就沸石結構而言,在第三次掃描中已經開始觀察到光束損傷。MFI沸石的結構在不同點被電子束損壞,在第四次掃描中可以清晰地看到非晶區域。因此,在研究中選擇的條件下,對于至少兩次連續的Ca掃描,電子束對沸石結構的破壞并不重要。6 s,這已經可以獲得高質量的STEM–iDPC圖像對,從而同時確定亞納米級Pt物種的大小和位置。當然,要實現這一點,需要對分子篩的束流,停留時間,放大倍數,圖像尺寸和方向,以及為STEM-iDPC測量準備的網格進行優化。

04. STEM–iDPC成像表征

由于Pt原子和Sn原子的對比度很低,因此無法識別那些孤立的原子。由于MFI沸石晶體的尺寸較大,背景信號會給分離的Pt原子和小的Sn團簇分配帶來挑戰。使用更薄的沸石載體可以更輕松地識別亞納米金屬。

小結

用于控制限制在沸石材料內部的金屬原子和團簇位置的合成方法的不斷進步,使金屬沸石樣品的生成更加均勻和精確,可以用作開發基于TEM的先進平臺材料方法和其他相關的表征技術。分子和原子級的結構洞察力然后可以為如何改進制備材料的方法提供指導。此外,通過不斷提高原位TEM技術和相關數據分析方法的空間分辨率,可以可視化反應條件下孤立的金屬原子和亞納米金屬簇的演化,從而直接了解催化反應如何實時發生。

參考文獻

Lichen Liuet al. Structural characterization of isolated metal atoms and subnanometricmetal clusters in zeolites. Nat. Protoc., 2020.

DOI:10.1038/s41596-020-0366-9

https://doi.org/10.1038/s41596-020-0366-9