通訊作者:袁憲正、王曙光、Baoshan Xing

通訊單位:山東大學、馬薩諸塞大學

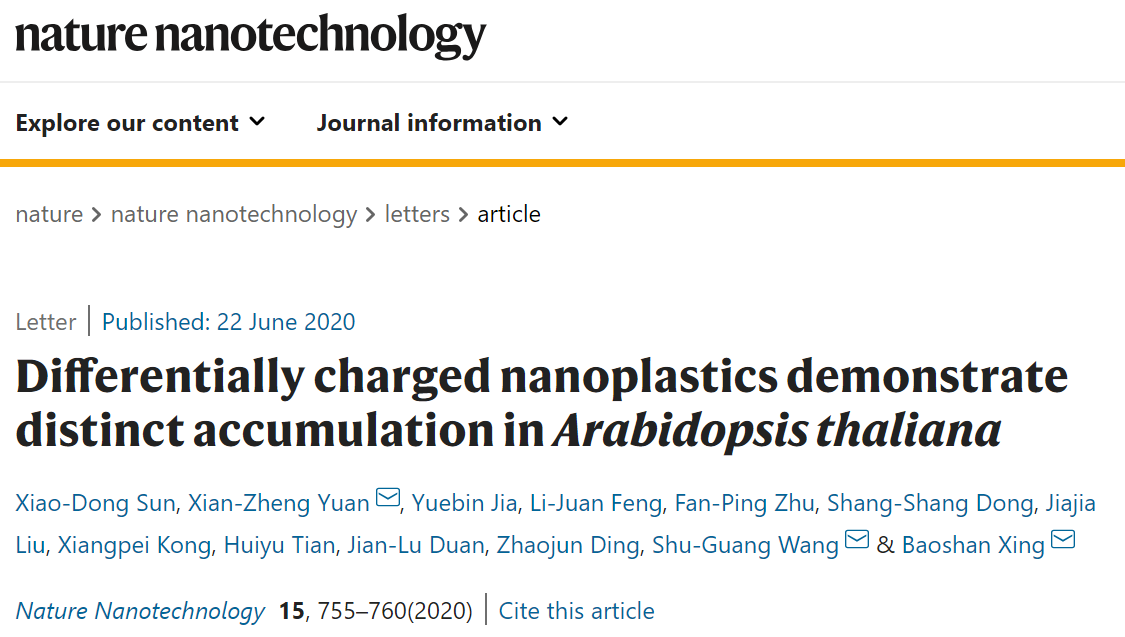

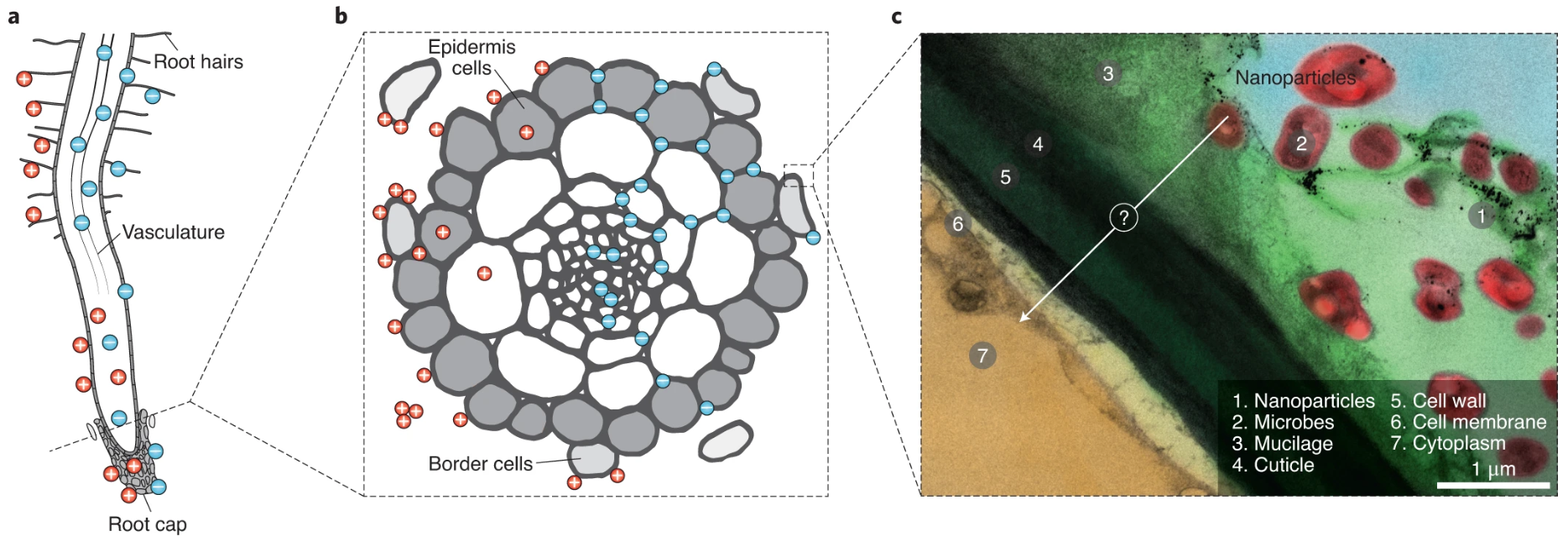

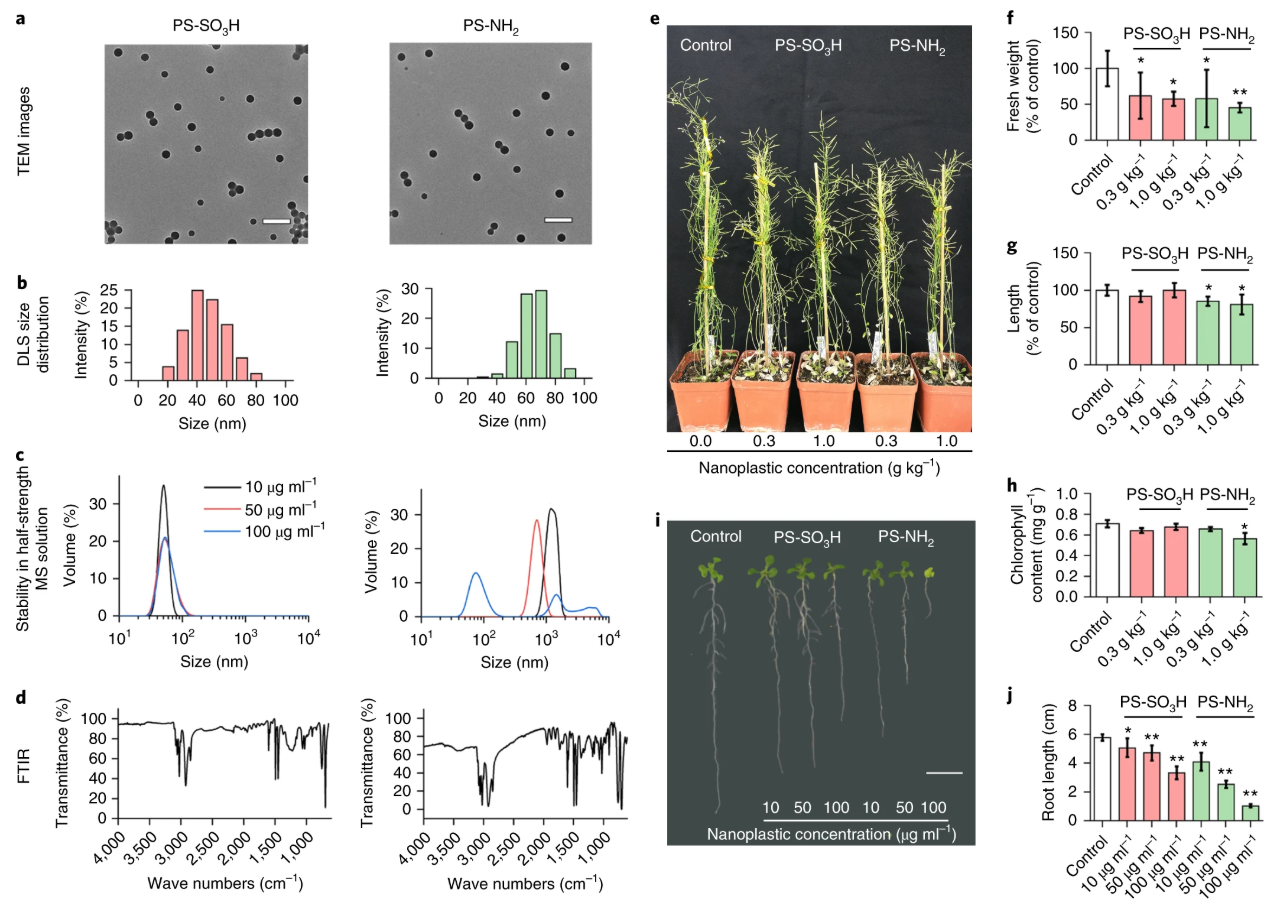

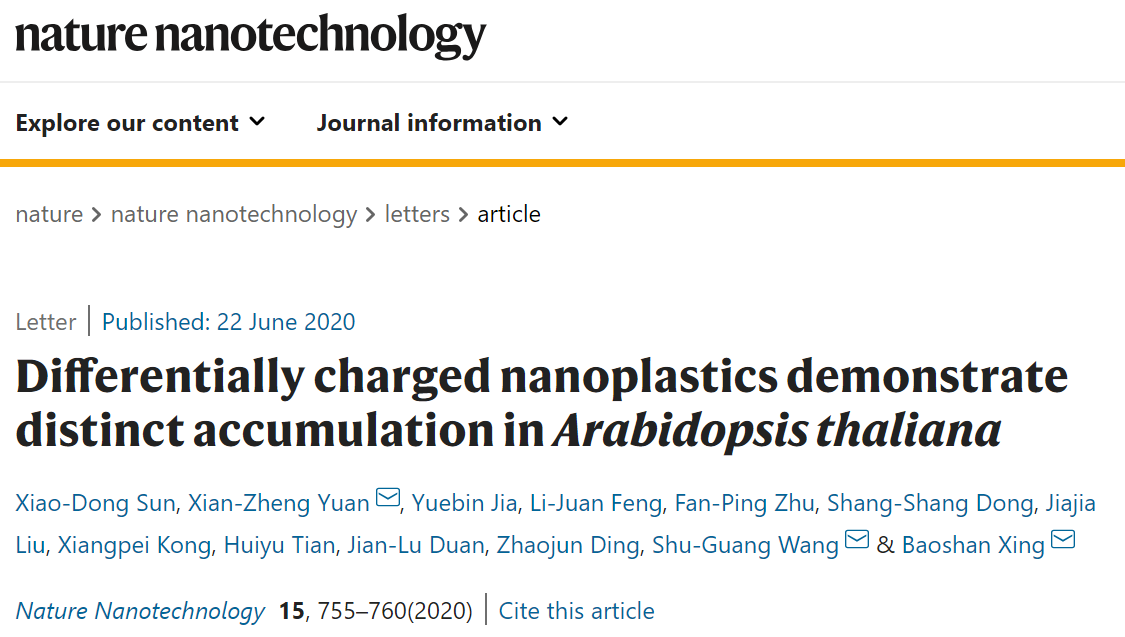

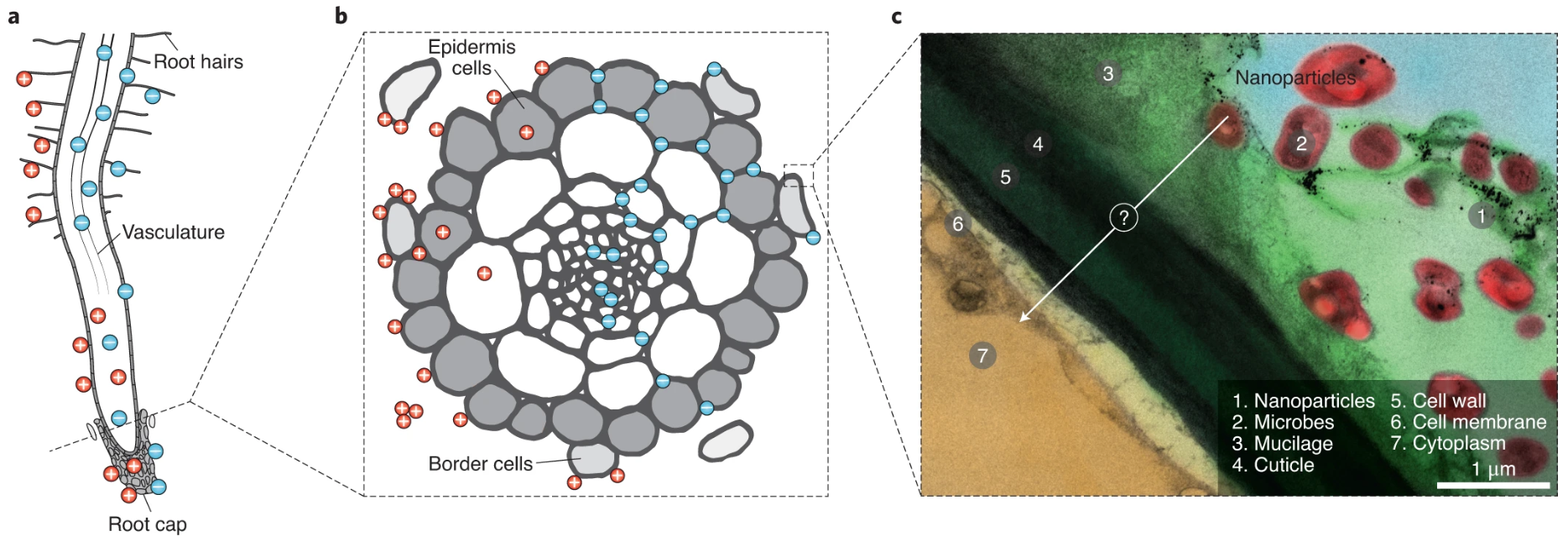

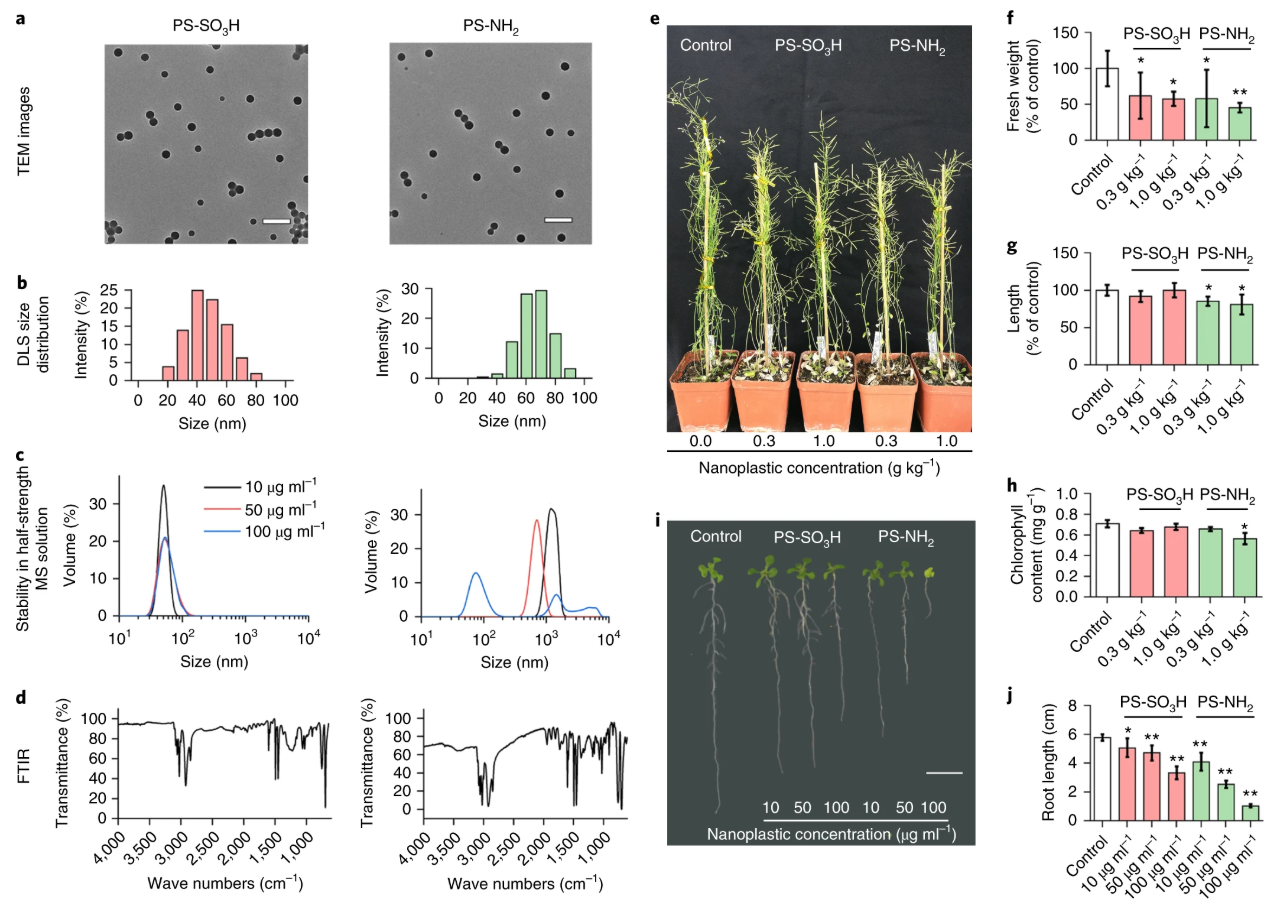

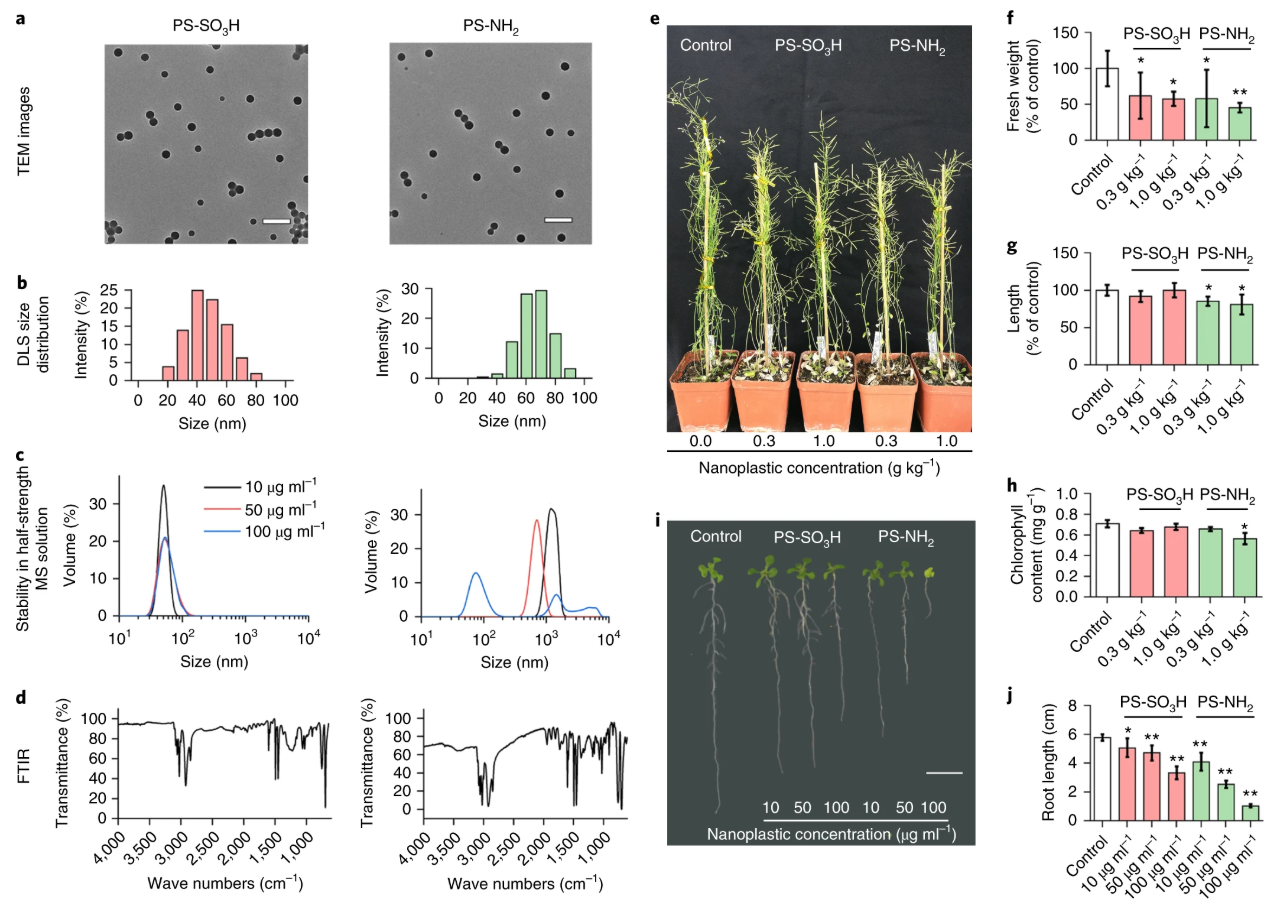

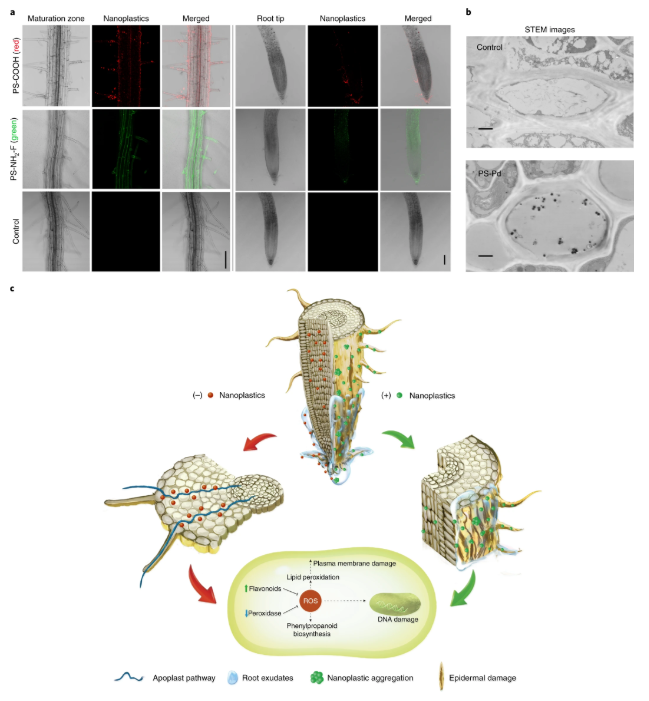

植物通常會和自然界中土壤、地表水、火山爆發(fā)風化過程產(chǎn)生的納米粒子發(fā)生相互作用并發(fā)生演變,人類在十年前就意識到了納米粒子能和植物之間會發(fā)生相互作用,最近研究者通過對該問題進行研究,獲取了一些比較重要的發(fā)現(xiàn),主要在納米農(nóng)藥領域中。伴隨著人類活動產(chǎn)生的塑料紡織物和個人護理用品中塑料納米粒子、納米塑料物,以及最近出現(xiàn)的聚合物基納米農(nóng)藥,塑料納米粒子和植物之間的相互作用受到了科學家的廣泛關注。和動物細胞的區(qū)別之處在于,植物細胞僅僅能夠對納米粒子的一小部分在細胞間的共生體隔室部分發(fā)生聚集,有限的攝入過程通常是由于植物除了納米厚度的磷脂雙層細胞膜,還具有堅固的纖維素細胞壁、可達到數(shù)微米的共延伸的果膠網(wǎng)絡。在此類細胞壁中,納米粒子(尤其是負電性的)能夠在微觀細胞外通道發(fā)生移動,并且脈管系統(tǒng)得以實現(xiàn)水響應(即質(zhì)外體運輸)。一旦達到水傳輸系統(tǒng)中,納米粒子會快速的轉移到莖,葉子或水果中,雖然進一步的富集存在較大的阻礙。人們對黏液和滲出液的理解較少,但是認為納米粒子在,根尖,根毛和氣孔中存在同樣嚴重的阻礙。對于單細胞藻類,遇到納米粒子會產(chǎn)生和暴露多余的粘液是一種常見現(xiàn)象。以往的納米粒子在植物種運動的相關理解來自于實驗種金屬/金屬氧化物-植物之間的相互作用,同時對塑料納米粒子在植物體中的過程進行追溯更具挑戰(zhàn)性。有鑒于此,山東大學袁憲正、王曙光以及曼徹斯特大學Baoshan Xing等人報道了納米塑料如何進入植物并被富集。弗里堡大學Fabienne Schwab等人對此進行評述。通過對不同納米粒子的表面進行電荷標記,進而將惰性金屬/金屬氧化物納米粒子組裝在聚苯乙烯塑料納米粒子中,通過電子顯微鏡、共聚焦熒光顯微鏡觀察金屬/熒光染料分子標記的塑料納米粒子,作者展示了納米粒子都會在一定程度上聚集在根附近,但是負電荷標記的塑料納米粒子還能夠聚集到植物脈管系統(tǒng)中(正電荷標記的納米粒子無法實現(xiàn))。正電荷的塑料納米粒子通過靜電相互作用,會在植物滲出液中聚集,并最終卡在根邊界細胞和根毛附近的負電保護的粘液層中,隨后吸附在植物表面上。

作者對g/kg~mg/L范圍內(nèi)塑料納米粒子在植物中產(chǎn)生的毒性考察,結果顯示在土壤中比在培養(yǎng)基中消除的速率更低,展示了土壤對消除有毒物種有更大優(yōu)勢。攜帶正電荷的塑料納米粒子會引發(fā)植物的防御機制,攜帶負電荷的塑料納米粒子的生物反應較弱。該結果說明主要吸附塑料納米粒子為正電荷型,或者少量部分吸收細胞內(nèi)的正電荷粒子,并會導致毒性作用,引發(fā)防御機制。

總之,這項研究揭示了納米塑料進入植物的微觀機制,為納米材料的毒理學提供了新的見解,并為全球塑料污染有可能對人類健康產(chǎn)生的風險評估提供了素材。

1. Sun, X., Yuan, X., Jia, Y. et al. Differentially charged nanoplastics demonstrate distinct accumulation in Arabidopsis thaliana. Nat. Nanotechnol. 15, 755–760 (2020).https://doi.org/10.1038/s41565-020-0707-42. Schwab, F., Rothen-Rutishauser, B. & Petri-Fink, A. When plants and plastic interact. Nat. Nanotechnol. 15, 729–730 (2020).DOI: 10.1038/s41565-020-0762-xhttps://www.nature.com/articles/s41565-020-0762-x