近年來,納米技術得到了飛速發展。根據全球行業分析公司最近的一份報告,到2024年,全球納米技術市場預計將達到1257億美元。顯然,各國都在致力于發展納米技術,這有助于改善甚至徹底改變許多科學和工業部門,如環境科學、信息技術、電子、能源和醫藥等。盡管納米技術帶來了諸多好處,但無所不在的納米材料在生物和生態方面的安全問題也引起了人們的廣泛關注。在2006年,趙宇亮院士領銜11個國家的科學家編著了納米毒理學領域的世界第一本教科書《Nanotoxicology》。納米材料的特性使其極易與人類接觸,然而,到目前為止,人們對納米材料的毒性效應還沒有完全了解。我們必須確保廣泛使用的納米材料不會對人類健康和環境造成不良影響。因此,納米安全研究成為納米科學研究的熱點之一。鑒于此,中國科學院國家納米科學中心趙宇亮院士、陳春英研究員、谷戰軍研究員等人借助文獻計量分析了15年來發表在Small雜志上關于納米安全領域的相關論文,并為未來的研究的方向提供指引!

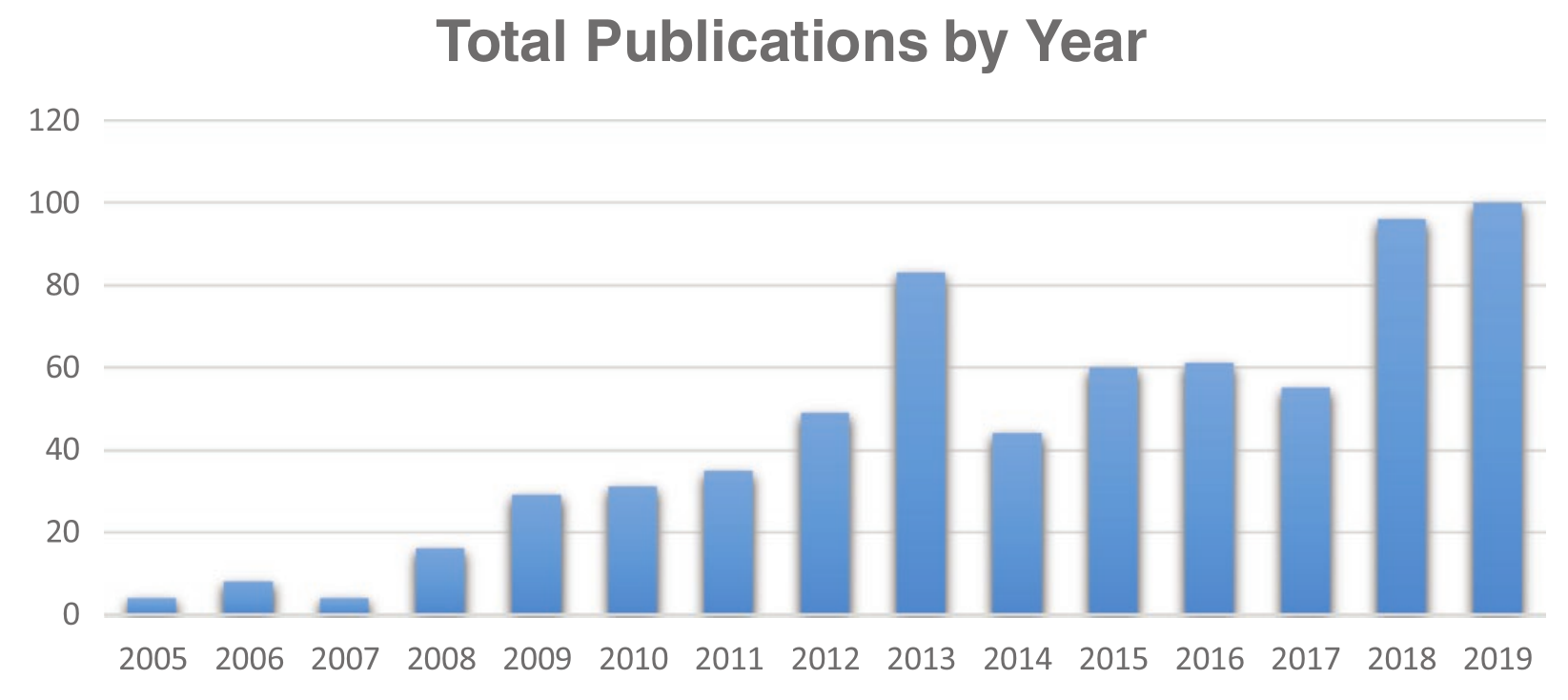

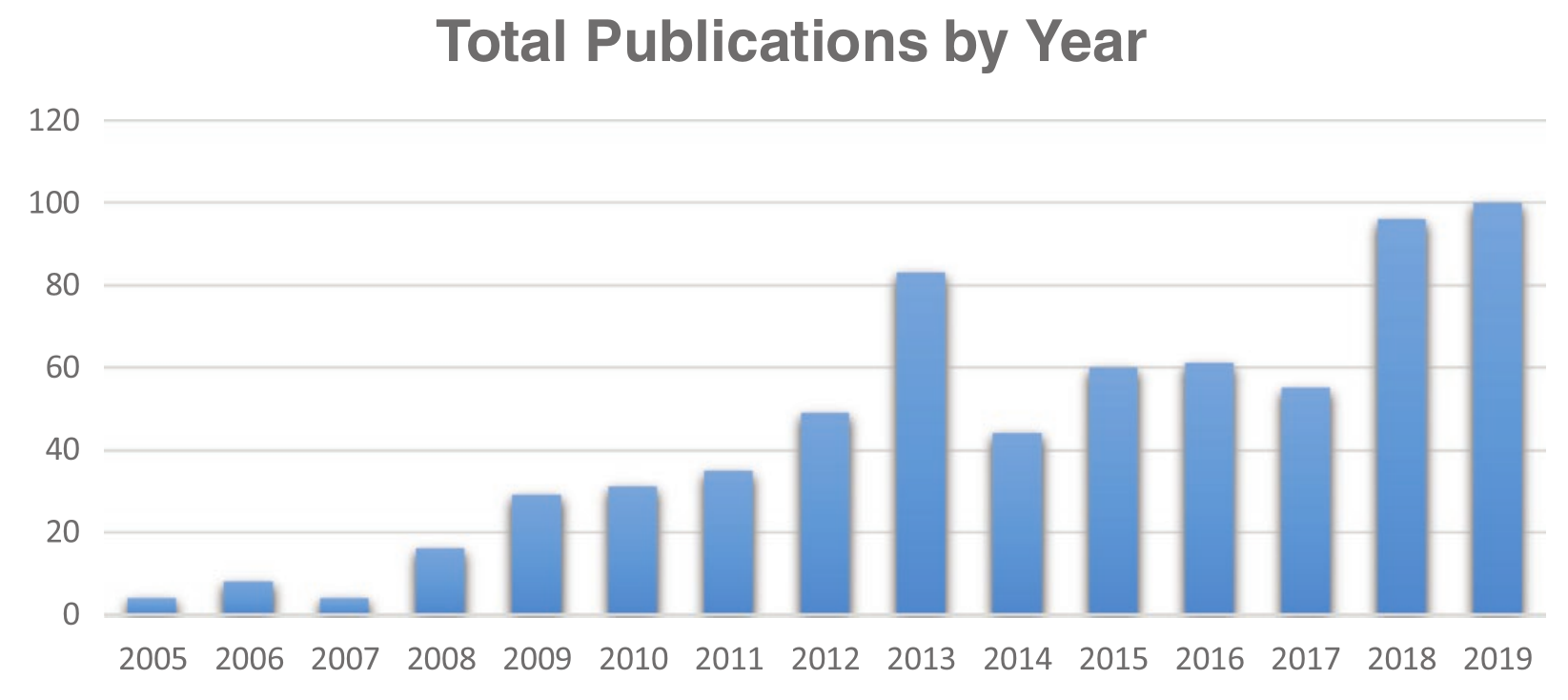

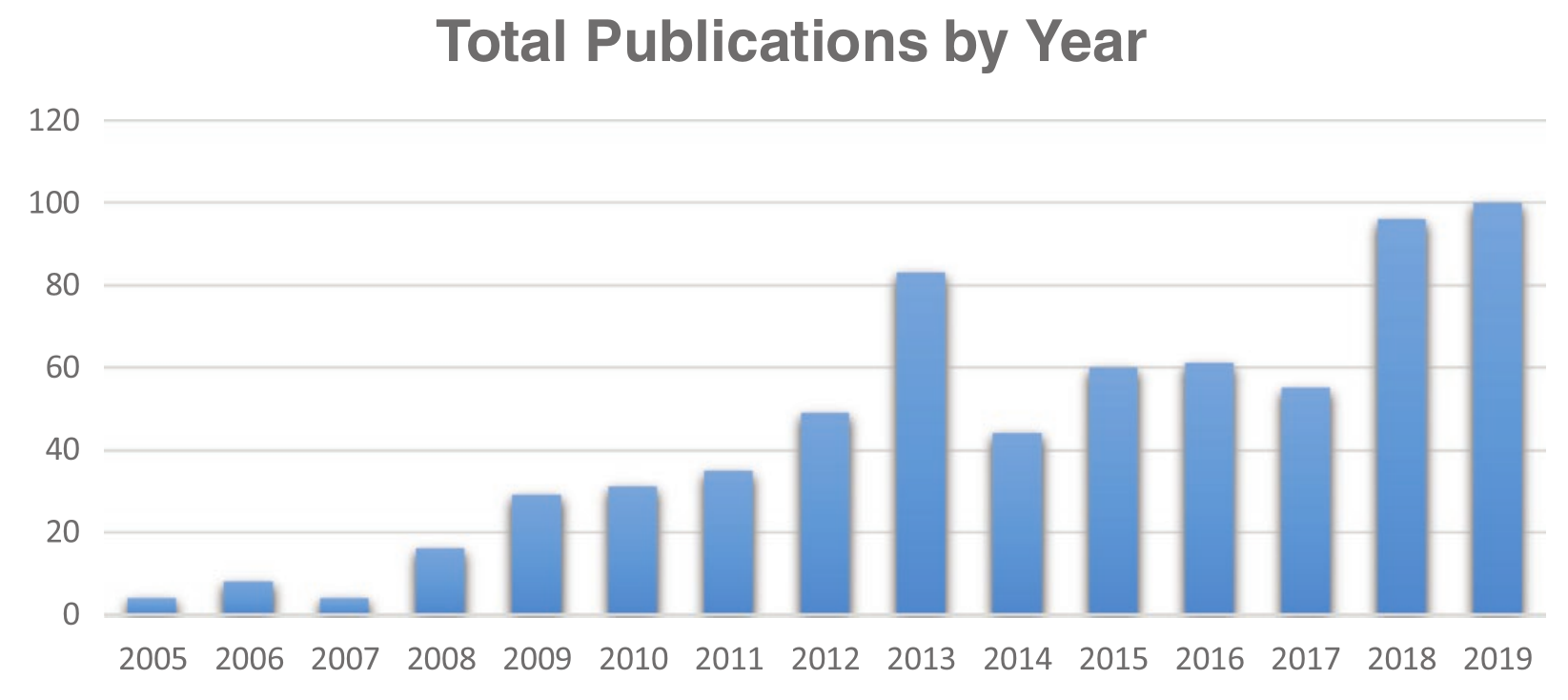

到2020年1月10日為止,這15年來,Small期刊在納米安全領域共發表了675篇論文,占所有出版期刊論文(8107篇)的1/12。由Small發文量的圖可以看出,2013年達到了一個小高潮,這主要是由于2013年Small的一個特刊:納米毒性學 的發布。除此之外,總體而言,多年來發表的論文數量呈增長趨勢,這表明納米安全性正受到學術研究人員的越來越多的關注。特別是在最近的兩年中,出版物的數量突然增加,幾乎占總數的1/4。

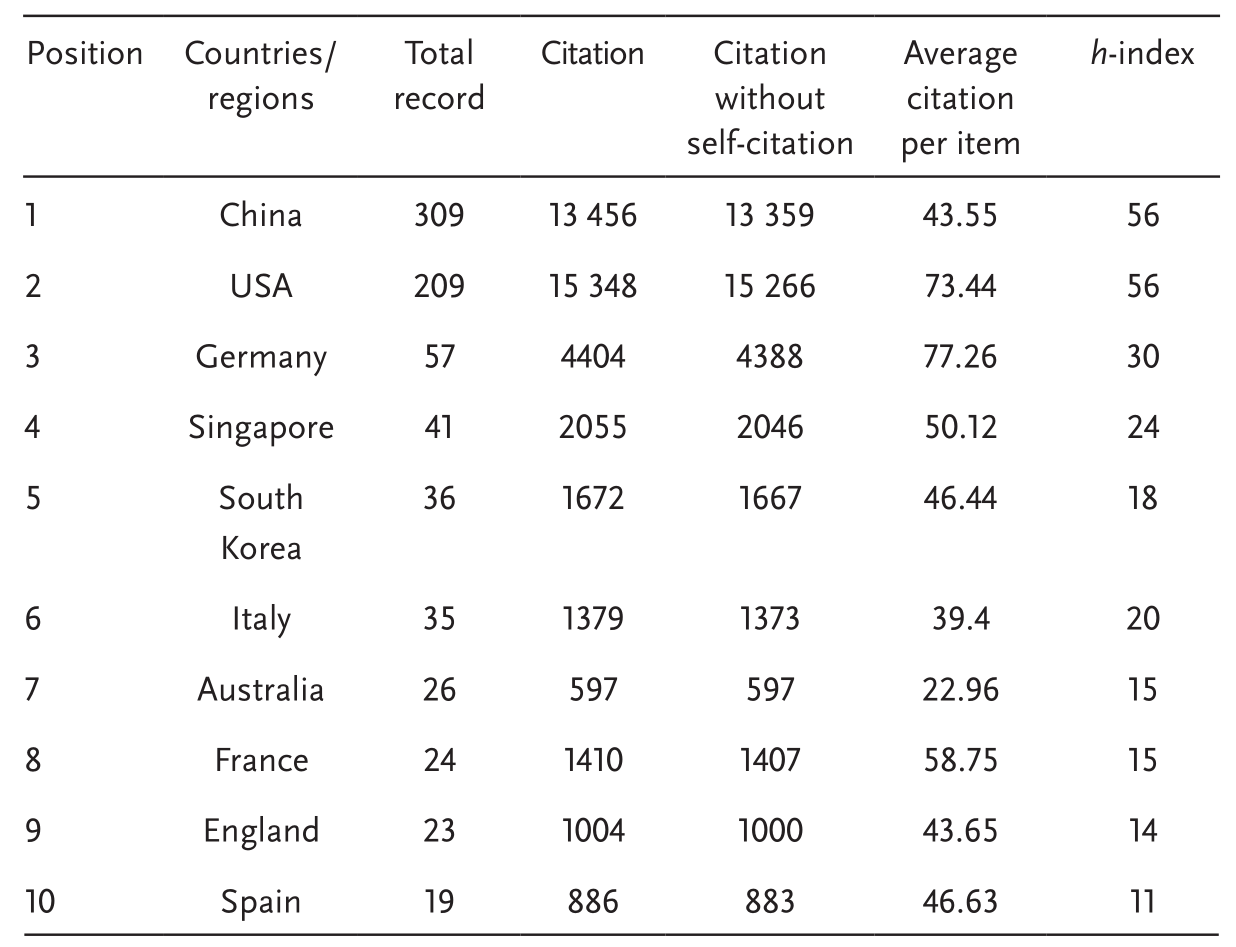

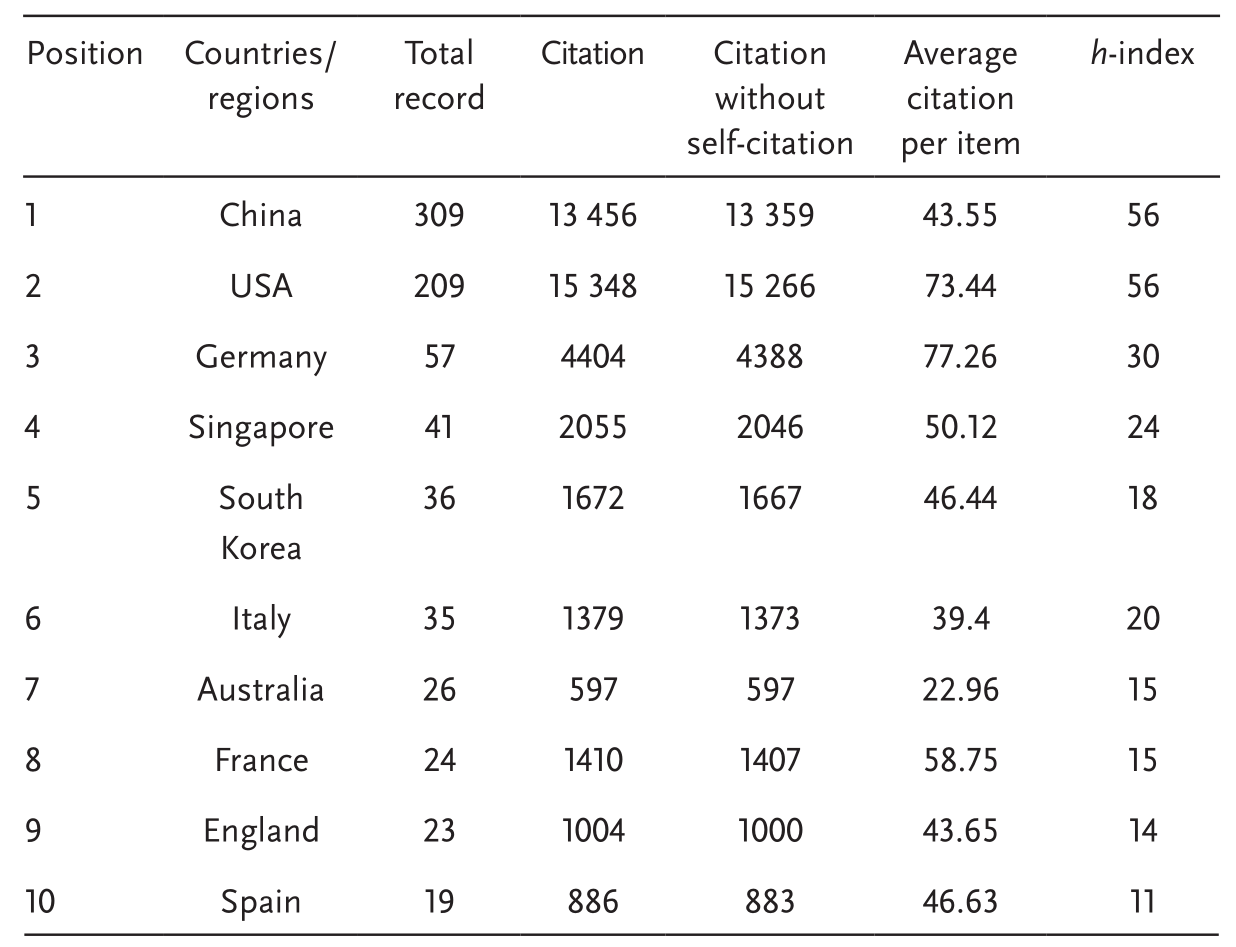

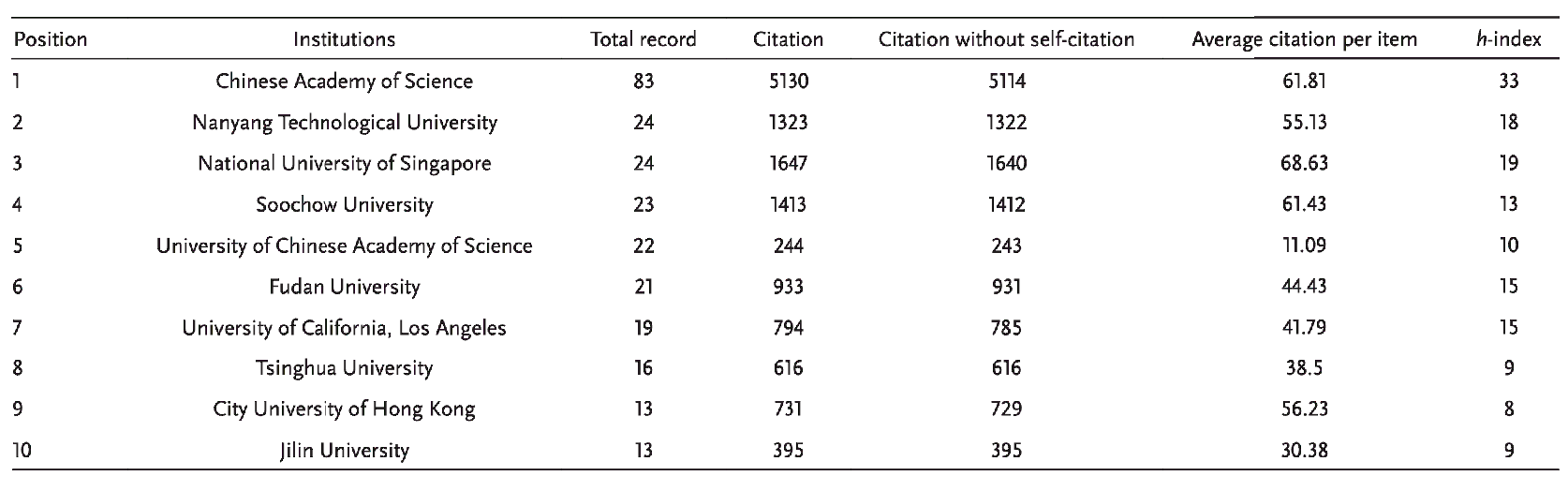

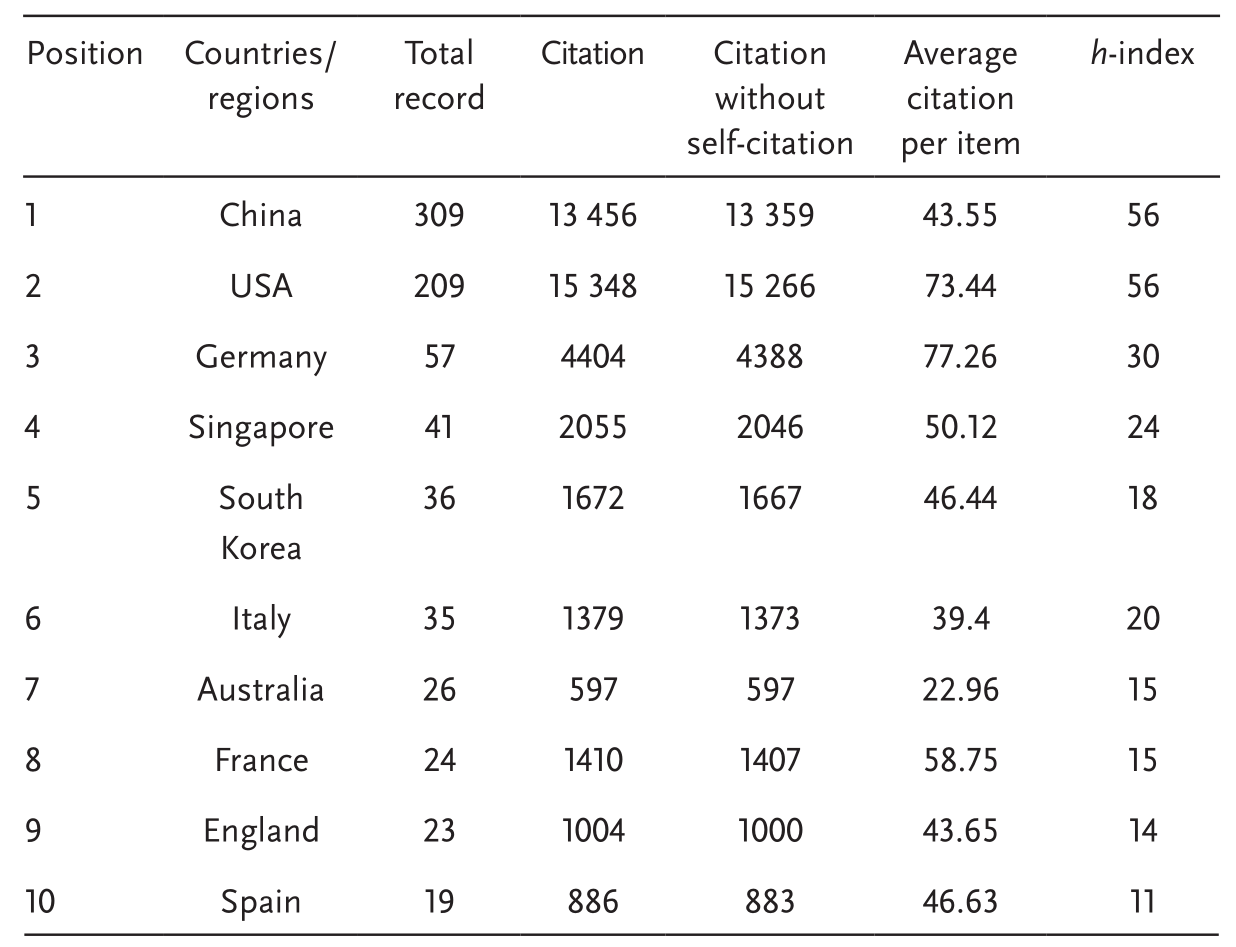

圖|從2005年到2019年,每年關于“納米安全”出版論文數量自Small創立以來,來自世界各地的許多大學或機構都為該期刊做出了貢獻,包括與納米安全相關的研究領域。在此,作者根據總發表量、引用量(總引用量)和h指數,列出納米安全領域最具生產力和影響力的十大國家和機構。如表1所示,中國以309篇和13 456次引用文獻居于榜首。緊隨其后的是美國,發表了209篇。

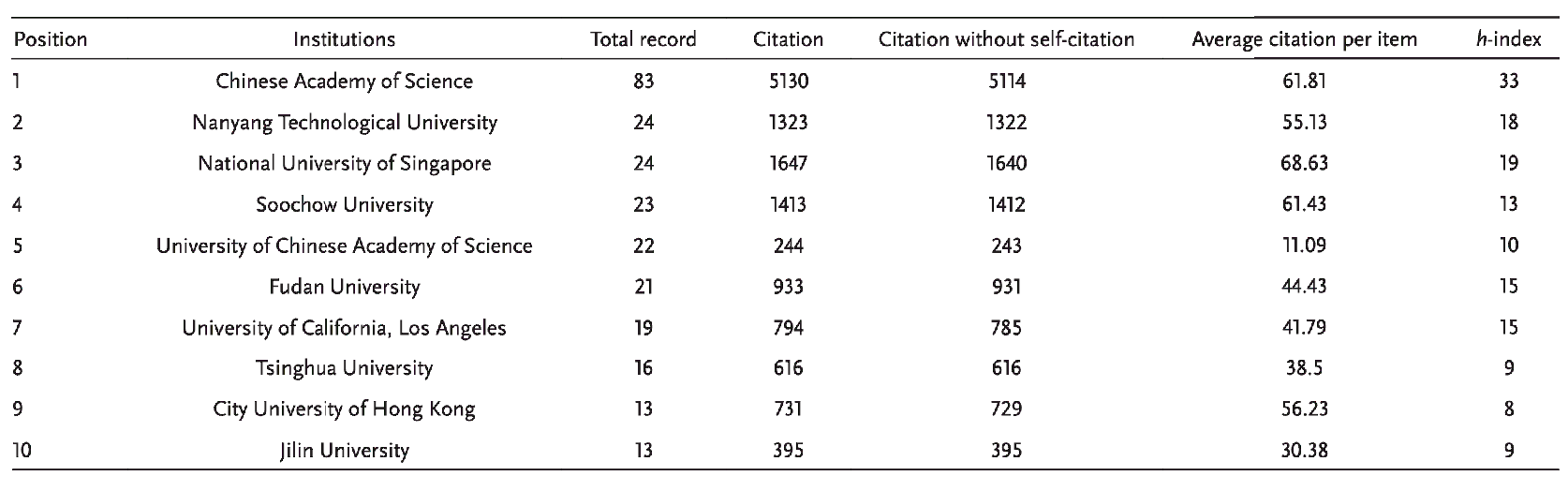

表1. 2005年至2019年間論文數量和影響力前十的國家在機構方面,中國科學院是“納米安全”領域中最多產的機構,貢獻了83篇論文和5130篇總引文。南洋理工大學和新加坡國立大學的出版數量分別排名第二和第三。除了總出版物數量外,此處還顯示了代表出版物的生產率和引文影響的h指數。

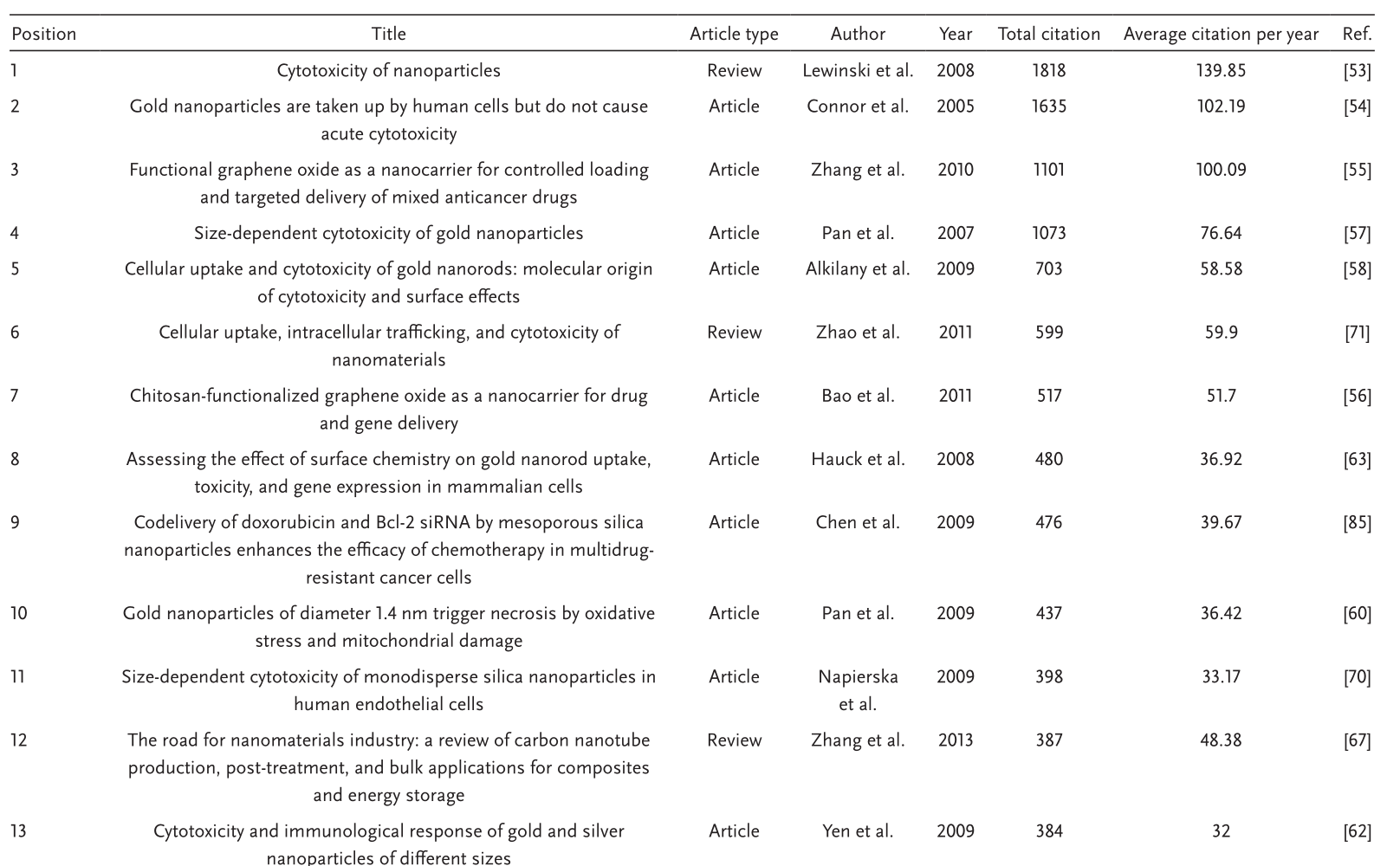

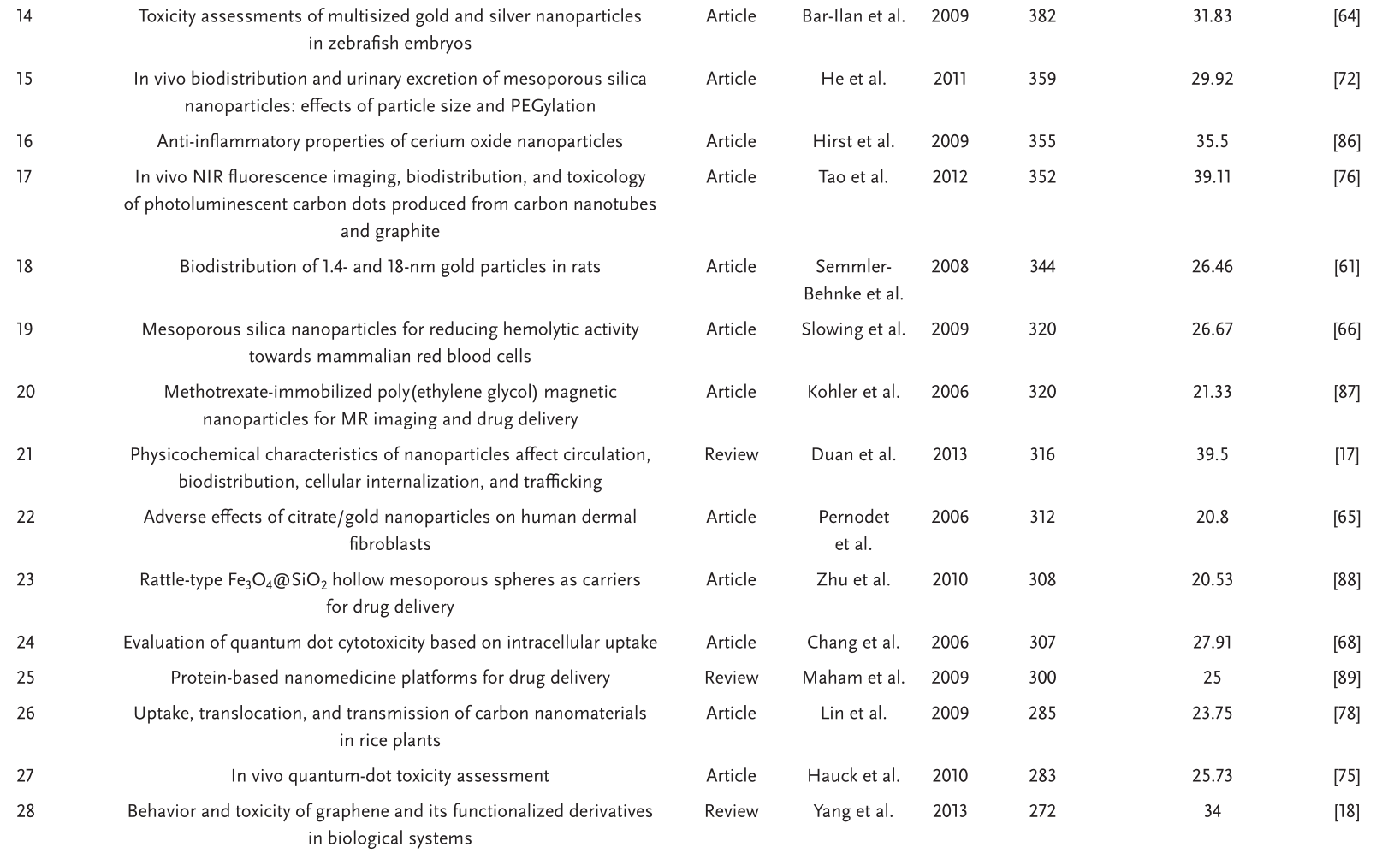

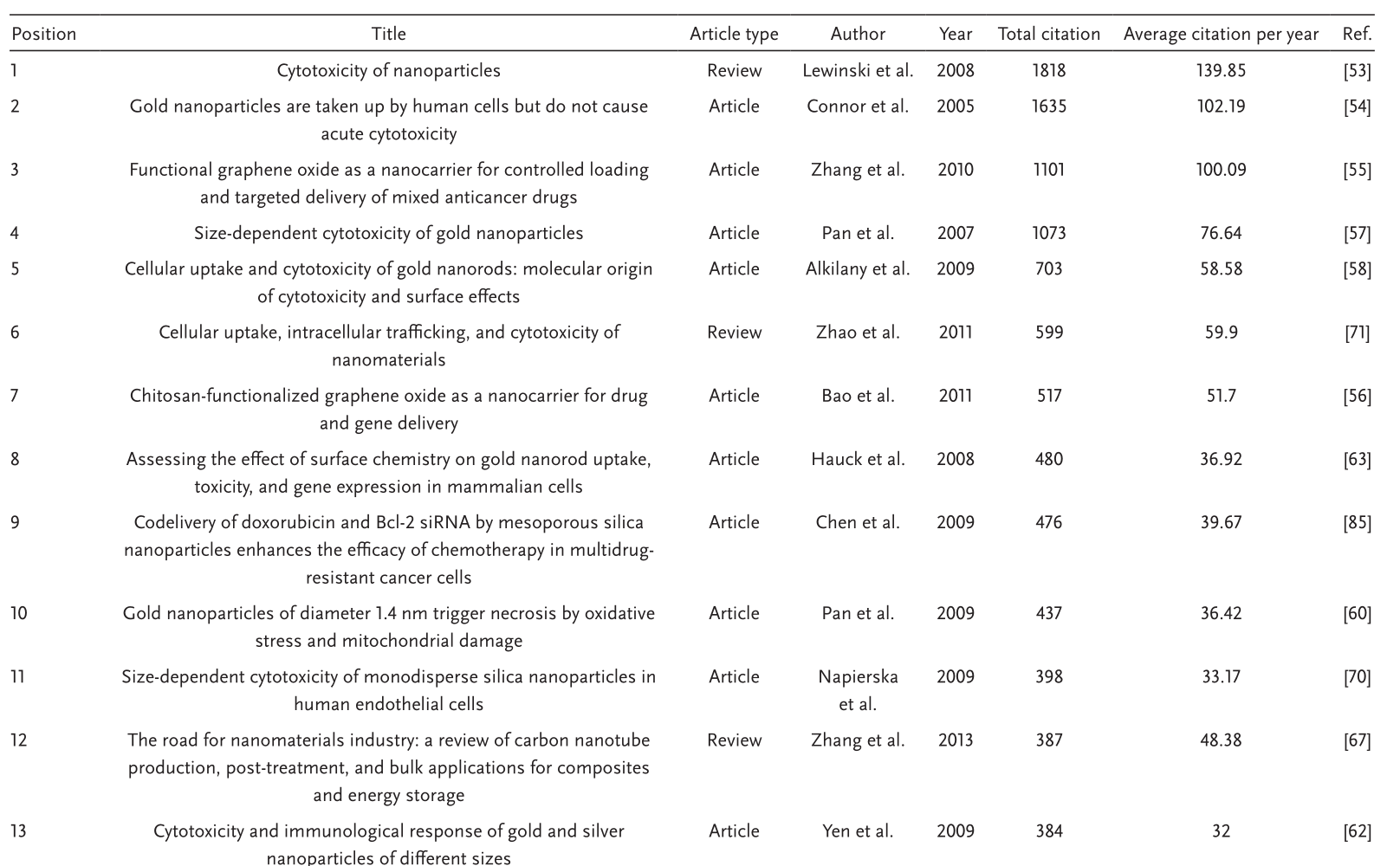

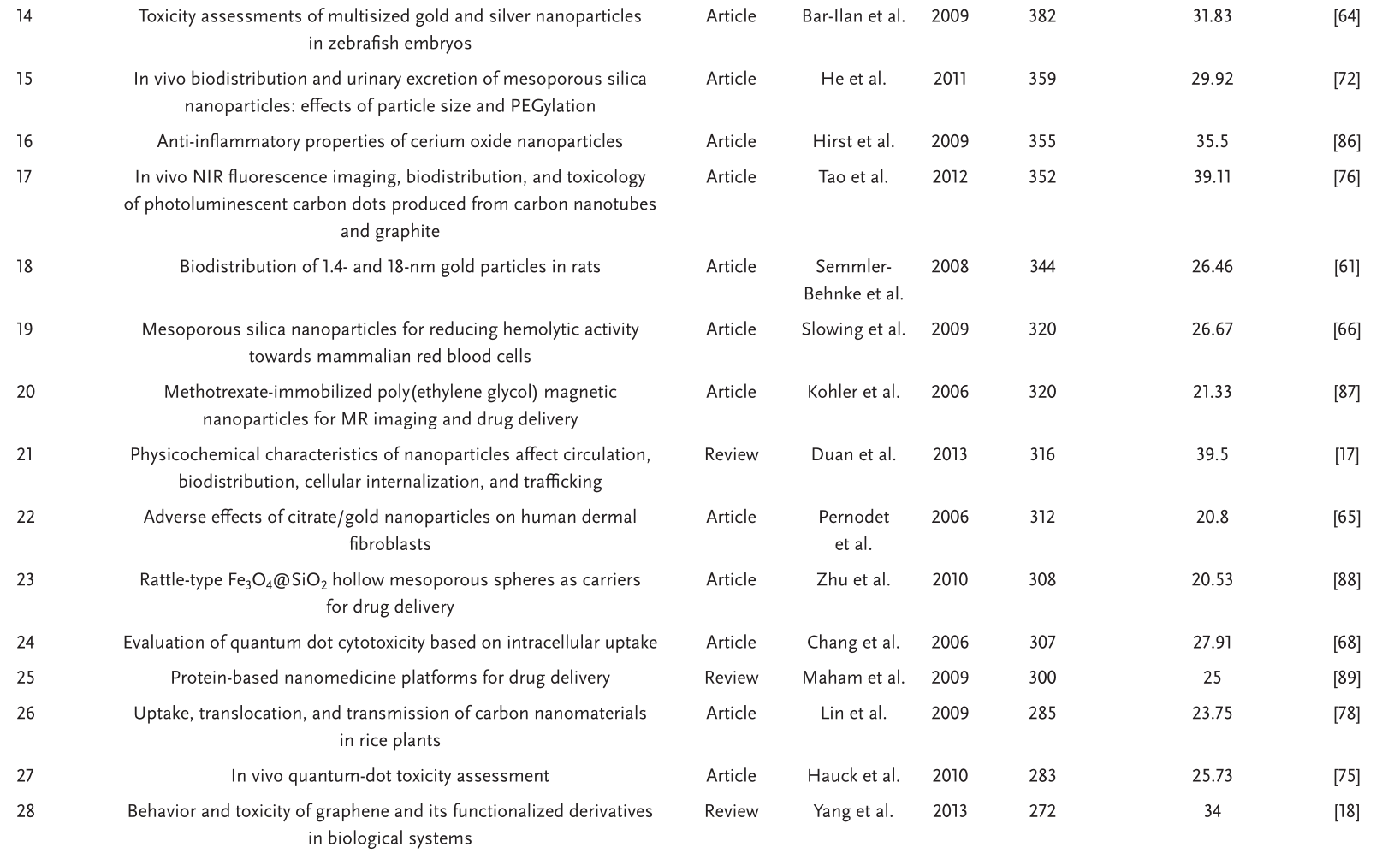

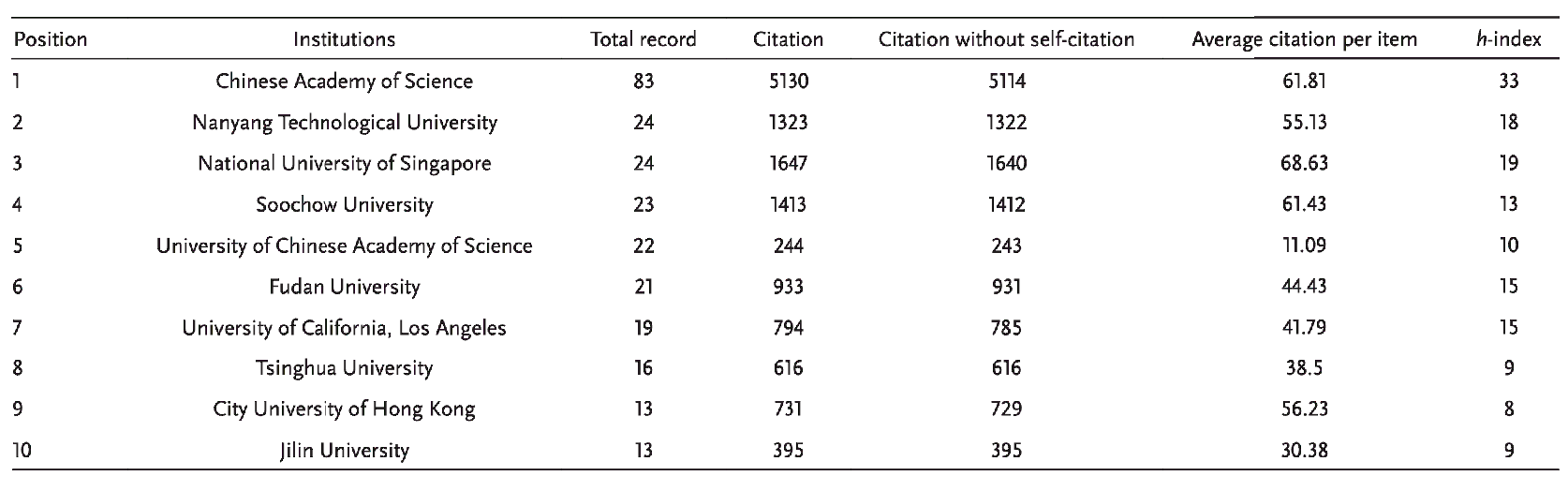

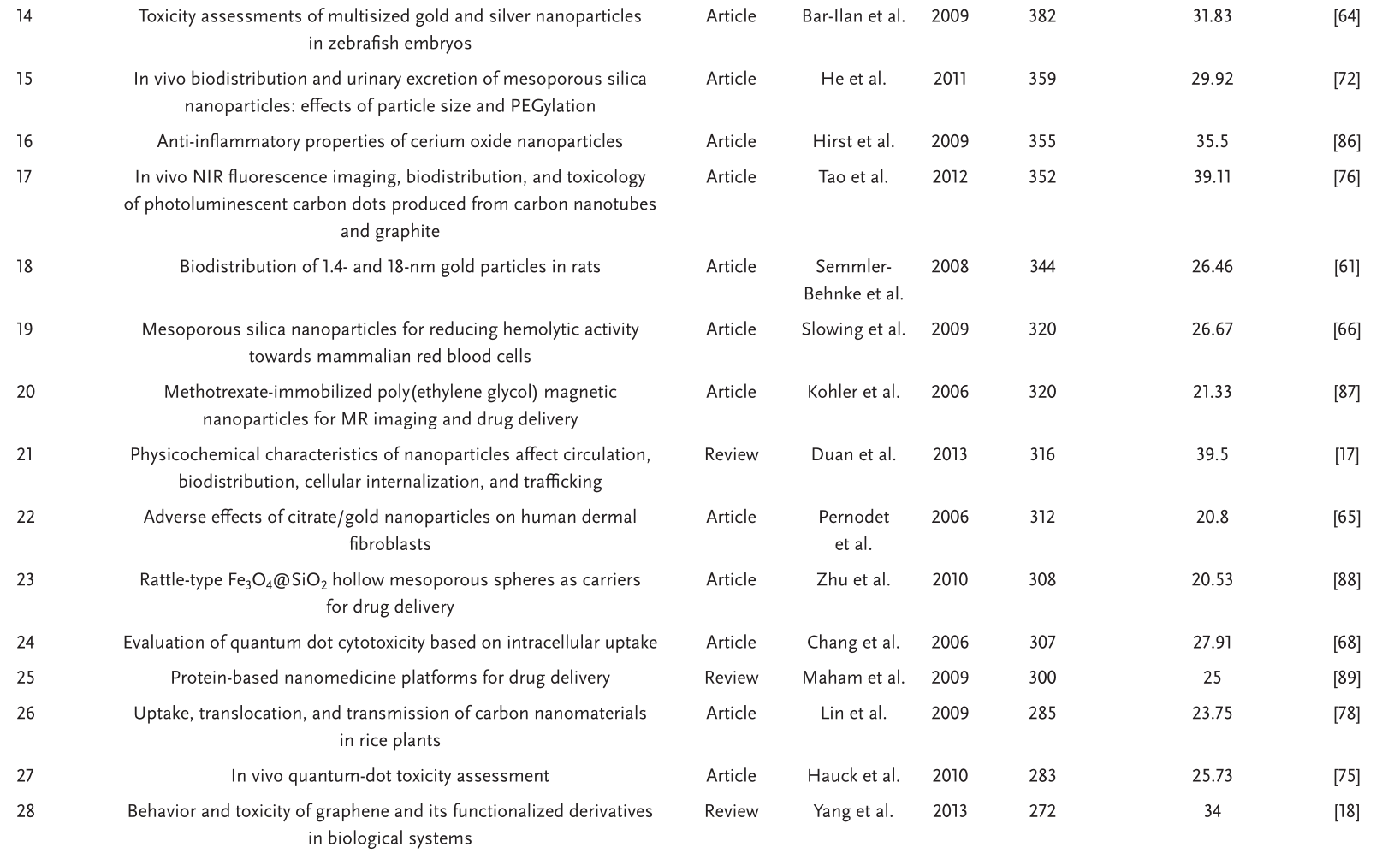

在Small過去15年中,科學研究人員最關注的“納米安全”論文方面,表3列出了被引用最多的40篇論文。其中32篇是研究文章,其中8篇是綜述。特別是,引用最多的論文(被引用次數為1818)是Drezek及其同事于2008年發表的綜述(Cytotoxicity of Nanoparticles)。該綜述總結了基于碳、金屬和半導體的納米材料的細胞毒性數據。下一篇被高度引用的論文是研究金納米顆粒毒性的研究論文,有1635次引用。

表3. 2005年至2019年之間40篇被引用最多的論文

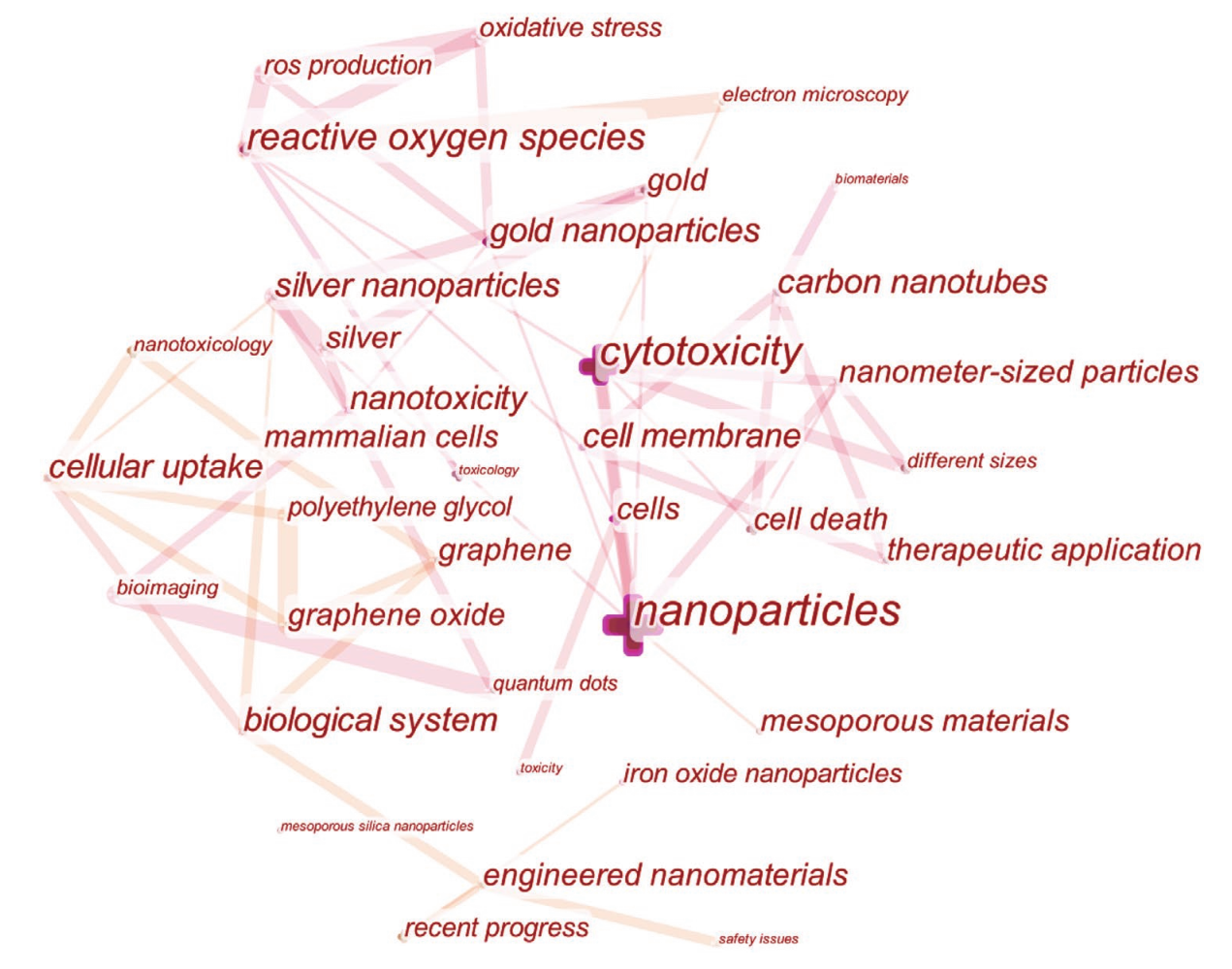

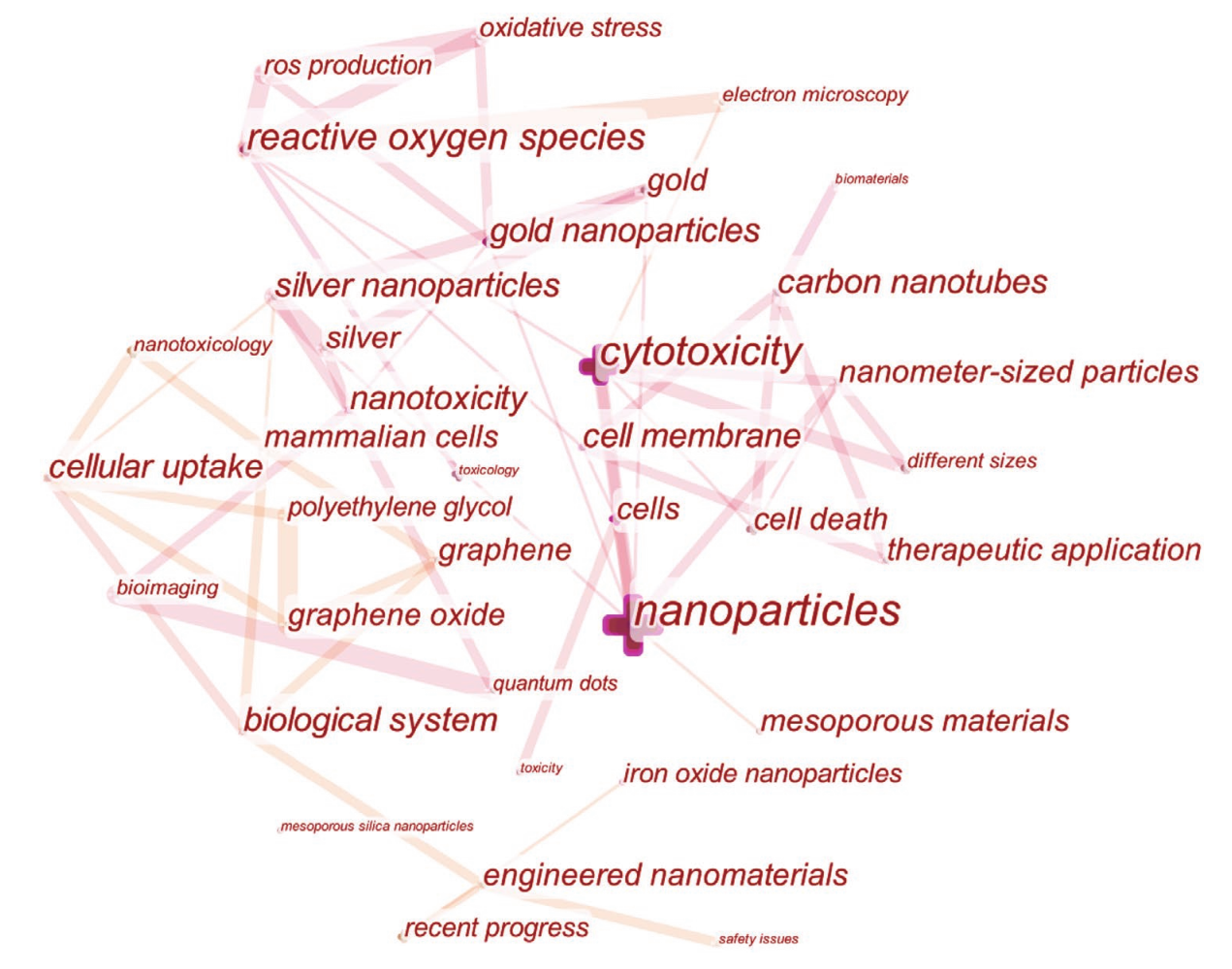

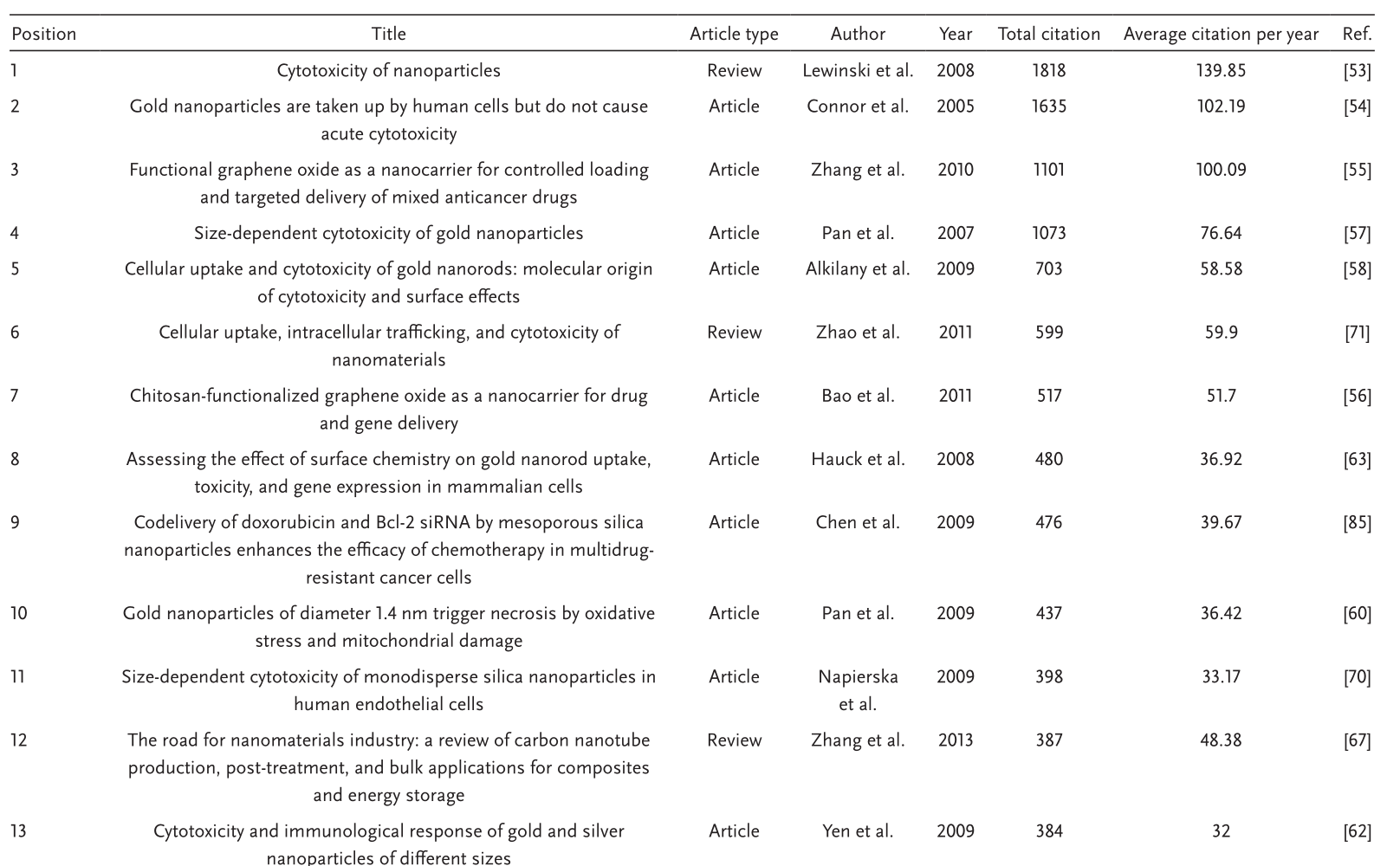

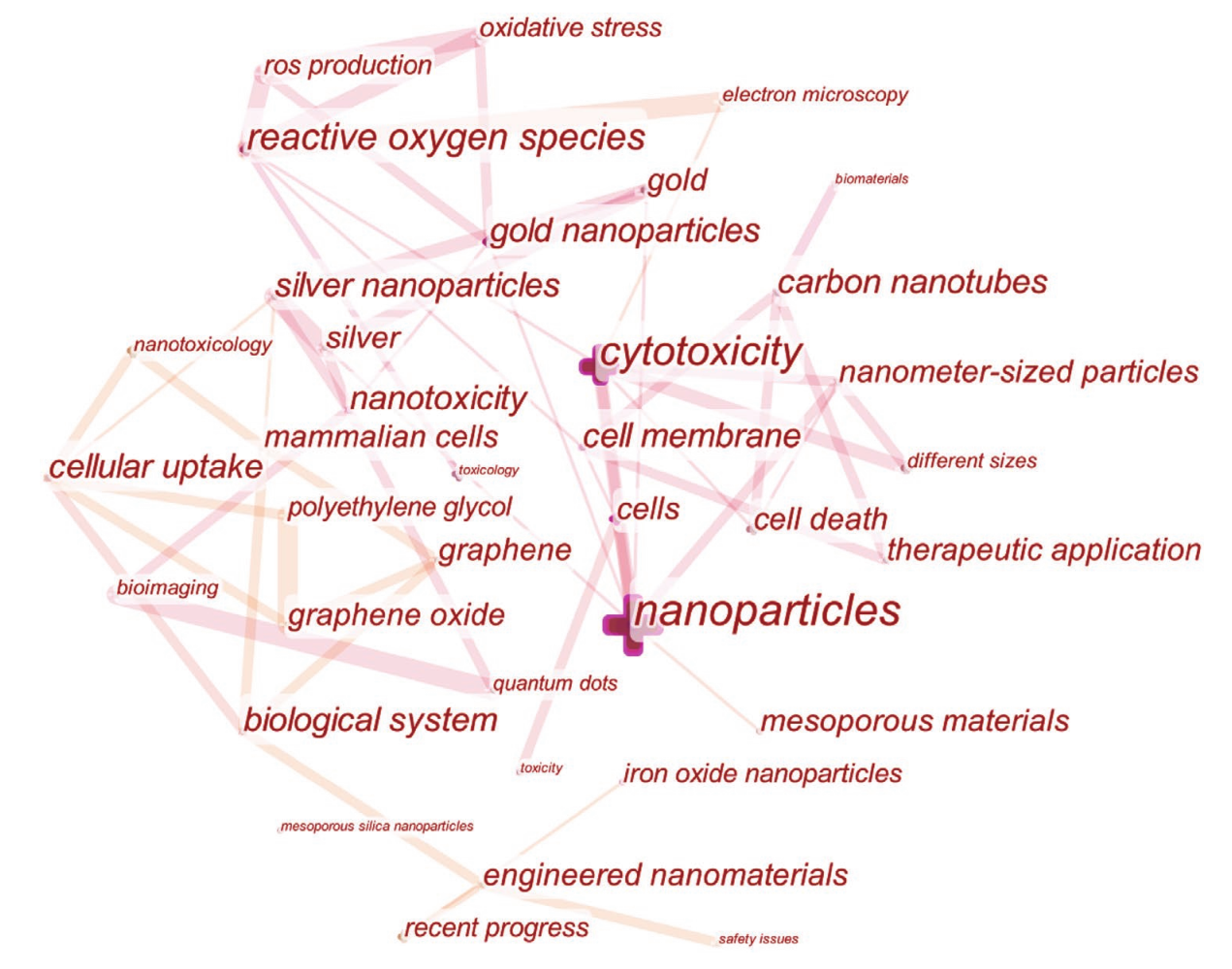

從這個結果中,可以看到,對于納米顆粒的生物安全性研究,金納米顆粒特別受關注,多達10篇高被引用的論文與金納米粒子毒性相關。除了金納米顆粒之外,銀納米顆粒,二氧化硅納米顆粒,氧化鐵納米顆粒,碳納米顆粒和量子點也引起了相當大的關注。除了選擇納米材料類型之外,納米尺寸是研究影響納米顆粒毒性的一般因素種最廣泛的一種。幾乎所有的納米安全性研究都會強調尺寸對納米顆粒毒性分布的影響。除了大小以外,其他因素(例如化學組成,形狀,表面化學和功能化,表面電荷,劑量/濃度以及蛋白質電暈的形成)也被視為影響納米顆粒毒理學的因素。還有,納米顆粒暴露引發的機制包括內吞作用、細胞膜滲漏、氧化應激的產生、線粒體功能受損、凋亡/自噬、DNA損傷、壞死、生物降解產物、免疫反應(如細胞因子釋放)等,也是納米安全研究的熱點。研究納米顆粒的細胞內效應有助于我們更好地設計安全的納米材料。然而,盡管體外研究的重要性,它不能復制體內系統的復雜性。因此,研究納米顆粒在體內的分布具有重要意義,它可以為納米顆粒毒理學提供更全面的信息。納米顆粒的命運,如在體內的生物分布、代謝或排泄,也在一些文章中涉及。此外,從表3中可以獲得的另一個有用信息是用于納米顆粒毒性檢測的生物模型。細胞系(如人內皮細胞或真皮成纖維細胞)、全動物(如大鼠)、微生物(如細菌)、水生生物(如胚胎斑馬魚)和植物(如水稻植物)用于揭示納米材料的生物和環境危害。不同的科學模型用于解釋或預測真實物體/系統中納米顆粒的行為。通過使用各種模型可以幫助我們更好地理解納米顆粒在生物和生態系統中的行為。還值得一提的是,總引文量通常隨著時間累積。作者通過年度平均因此次數進行排名發現,Drezek及其同事被引用最多的論文仍然排名第一,但是近年來的一些論文也出現在了前面,這表明其他科學家近年來也在關注這方面的研究。此外,作者還利用Citespace軟件識別了從前100篇被引用最多的與納米安全性相關的論文得出的主要術語,如圖所示,正如所指出的,這些研究中最重要的術語是“納米顆粒”和“細胞毒性”。諸如金納米顆粒,銀納米顆粒,碳納米管,中孔材料,石墨烯/氧化石墨烯和氧化鐵納米顆粒的納米顆粒類型是公認的。此外,納米毒性影響因素(例如尺寸)和機理(例如氧化應激)也被認為是熱門話題。該結果部分代表了前100名最受歡迎的論文的研究趨勢。

圖|在Small中有關“納米安全性”研究的前100篇高被引論文中認可的主要術語。盡管在納米安全性研究中已經取得了成就,但在這一領域的一些新方面也應予以重視。例如,多年來,出版論文集中于尺寸、形狀或表面化學對納米毒性的影響。這就需要回答一個問題:我們是否真的需要這么多其他研究來一次又一次地證明納米粒子可能引發例如與大小或與氧化應激有關的毒性?納米毒性/安全性研究應強調哪些關鍵因素?早在2013年,研究人員就已經指出,納米顆粒(低于100 nm的顆粒)的測定仍基于常規的顆粒毒理學數據,尚未發現新的“納米特異性危害”。使用常規粒子的可用危害數據而不強調“納米特異性效應”,會使有限的資源集中于徹底了解納米顆粒的毒性。6年后,盡管進行了廣泛的研究,我們仍然徘徊在自己的禁區。另外,對納米粒子對生物或生態系統的長期和長期安全性研究仍然很少。納米粒子在工作場所或一般環境中的暴露通常持續數年。幾周的安全研究肯定還遠遠不夠。最后一點就是,與納米安全有關的出版論文正在增加,而對納米安全研究的類型充其量是零散的。例如,當涉及納米材料的尺寸依賴性毒性評估時,應測試哪些尺寸以及多少尺寸?采用什么樣的生物學模型?我們是否應該同時測量靶向納米顆粒的器官和蓄積器官的細胞內/遺傳毒性?如果沒有具體的系統來說明這些風險,很難定義納米材料的安全使用。盡管如此,經濟合作與發展組織先前還是提出了一種納米材料測試指南:《人造納米材料測試指南》,但沒有像預期的那樣廣泛使用。因此,為更好地了解納米顆粒安全性,目前迫切需要基于廣泛接受的指南系統地測量納米顆粒毒性。Zhu,S., et al., 15 Years of Small: Research Trends in Nanosafety. Small 2020, 16,2000980.https://doi.org/10.1002/smll.202000980