1603年,意大利制鞋匠Vincenzo Cascariolo發現,博洛尼亞郊區的一塊石頭(明礬)能在黑暗中持續發光,而不需要任何外部激發源,這是科學史上第一次有記錄的余輝發光材料,這種材料被稱為博洛尼亞石,其超長磷光后來被證實主要得益于雜質摻雜。

超長磷光(也稱為余輝)主要來源于激發能的存儲和三重態引起的發光的緩慢釋放。二十年前,通過將Dy3+摻入SrAl2O4 : Eu2+熒光粉中,無機余輝的研究得到極大的發展,并被廣泛用于生產夜光漆,表盤和緊急標志。但是,無機余輝材料存在一些無法解決的問題,如柔韌性,透明度,溶解性和顏色可調性等等,這就需要有機余輝材料來對其應用場景進行拓展。

咔唑,就是有機余輝材料領域的佼佼者。

神奇的咔唑

咔唑是個好東西,被廣泛用于合成有機功能材料,在各種光學和光電材料與器件領域都起到了關鍵作用,譬如熱激活延遲熒光、有機發光器件和半導體激光器等等。

2015年,黃維院士和劉小鋼教授等人在Nature Materials報道了咔唑助力實現超長有機磷光的里程碑工作以來,咔唑及其衍生物引起了更大的關注。

值得一提的是,商用咔唑衍生物是當前單組分有機超長磷光研究的重點。

然而,當不同研究小組重復報道相同的化合物時,實驗結果出現了基本矛盾,這表明室溫磷光壽命和量子產率存在明顯差異。

于是,新加坡國立大學劉斌教授團隊考察了東京化學工業公司(TCI),J&K,西格瑪奧德里奇(Sigma)和阿拉丁的商業咔唑衍生物,經過重結晶后這些樣品均能表現出室溫超長磷光,但強度和持續時間各不相同。

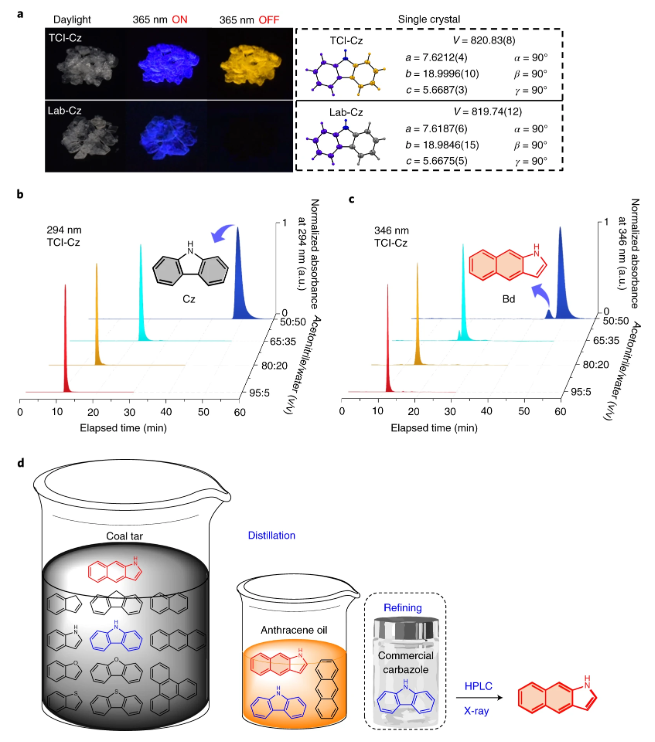

圖1. 咔唑超長有機磷光的悖論

百年爭議

自20世紀初以來的一百多年里,關于有機余輝材料的雜質假說,一直備受爭議,卻一直沒有確鑿的證據。

早在1939年,Clapp等人在JACS報道,即使在升華和重結晶后,微量的雜質也會導致磷光發生。而且,許多固體有機化合物的磷光都歸因于極少量的雜質。

然而,1978年,BILEN等人在Nature提出晶體質量效應,排除了雜質的影響。

到底是決定了有機余輝功能材料的發光機理,是一個至關重要的問題。

意外發現

一個多世紀前,咔唑成功從煤焦油的蒽餾分中分離出來,一直到現在,煤焦油都是咔唑的主要來源。考慮到煤焦油成分復雜,商業咔唑樣品的含量和組分差異太大,無法控制。新加坡國立大學劉斌教授團隊以2-氨基聯苯為原料,合成了高純度的咔唑(Lab-Cz)。作為對比,他們使用色譜柱對TCI的咔唑樣品提純三次,分別使用二氯甲烷:己烷(1:3,v / v),乙酸乙酯:己烷(5:95,v / v)和二氯甲烷:己烷(1:2,v / v)作為洗脫劑,然后在甲苯中重結晶,得到高純度的TCI-Cz。提純后的TCI-咔唑仍表現出非常明亮的室溫超長磷光,肉眼清晰可見。

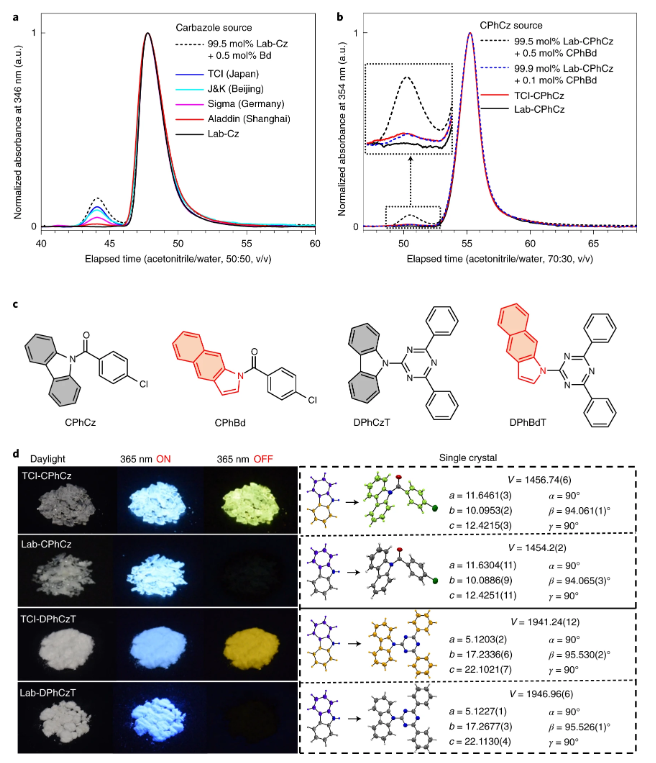

圖2. 咔唑衍生物的雜質效應

出人意料的是,與相同晶態下的TCI-Cz相比,Lab-Cz的熒光藍移了54 nm,超長磷光幾乎消失了。考慮到肉眼無法觀察到Lab-Cz晶體的室溫超長磷光,在365 nm的光線停止照射后8.3 ms時,索尼攝像機可以捕獲到Lab-Cz發出的微弱光,并且在83.3 ms后信號消失。

在相同的相機設置下,TCI-Cz的照片都被強烈的發光和背景信號過度曝光,這表明痕量雜質在超長磷光中起到關鍵作用。

于是,研究人員經過深入的HOLC分離策略的探索,從各種商業咔唑樣品中,成功分離出一種通用的雜質:咔唑的異構體,1H-benzo[f]indole。研究發現,這種雜質的濃度極低,一般<0.5 mol%,而且異構體本身即使在結晶狀態下也不會表現出室溫超長磷光。

圖2. 異構體雜質不同摻雜濃度的影響

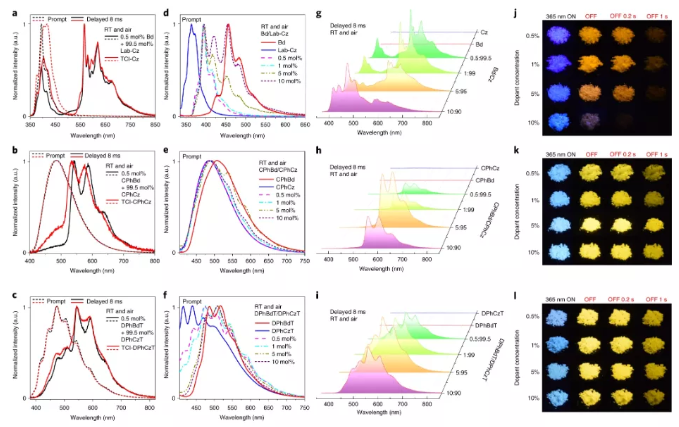

為了進一步驗證這個雜質的關鍵作用,研究團隊又進行了一下對比實驗:

實驗表明,由實驗室高純咔唑合成的十種代表性咔唑衍生物并不能重復出10篇相關文獻中報道的超長磷光。但是,添加0.1 mol%的異構體雜質充當電荷陷阱后,磷光就出現了。

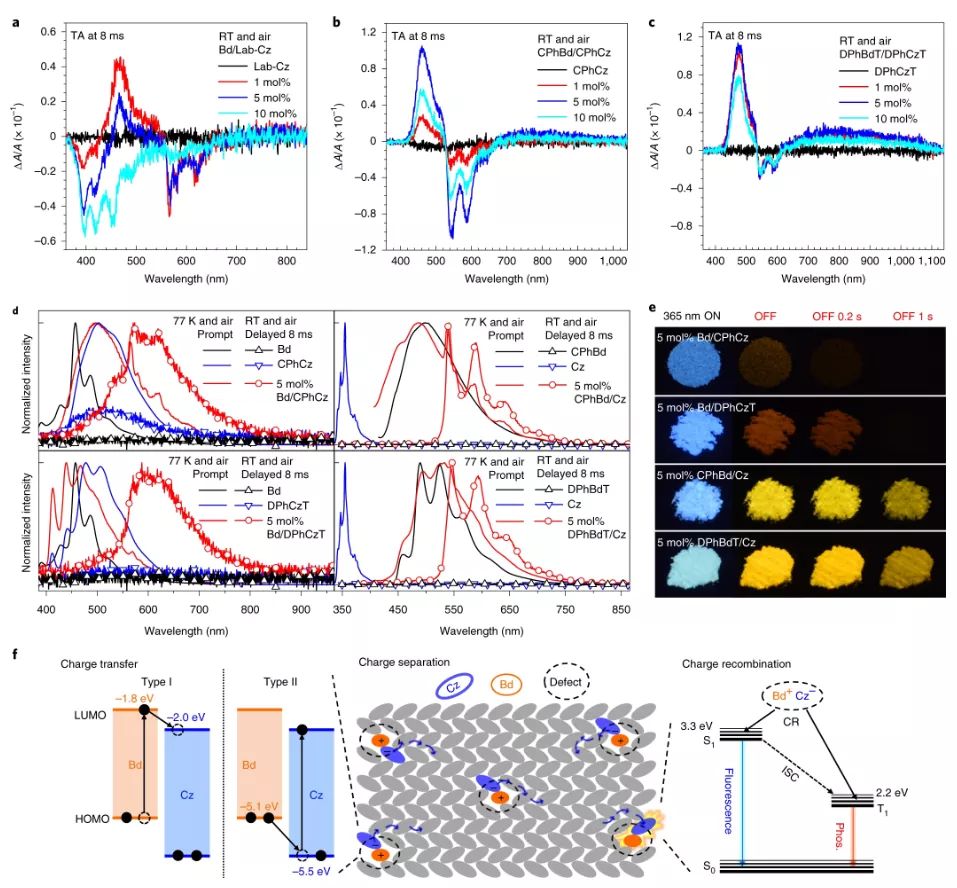

展望

總體來說,這項研究為超長有機磷光的雜質機制提供了系統的實驗證據,異構體效應也為超長有機磷光的發展帶來了新思路。除此之外,研究團隊還發展了一種特色的HPLC分離策略,為有機雜質的分離和解析提供了可行的方案。

圖4. 超長有機磷光新機制

最后,小編想說:

科學不是玄學!Science/Nature也并非真理!

實驗無法重復,爭議無法解決,總是有科學的原因在其中。這些痕量的雜質的影響就是所謂的玄學之一,現在也越來越多地被人關注,希望引起大家的注意。

參考文獻:

Chengjian Chen et al. Carbazole isomers induce ultralong organic phosphorescence. Nature Materials 2020.

https://www.nature.com/articles/s41563-020-0797-2