1. Chem綜述:C1化學的選擇性催化

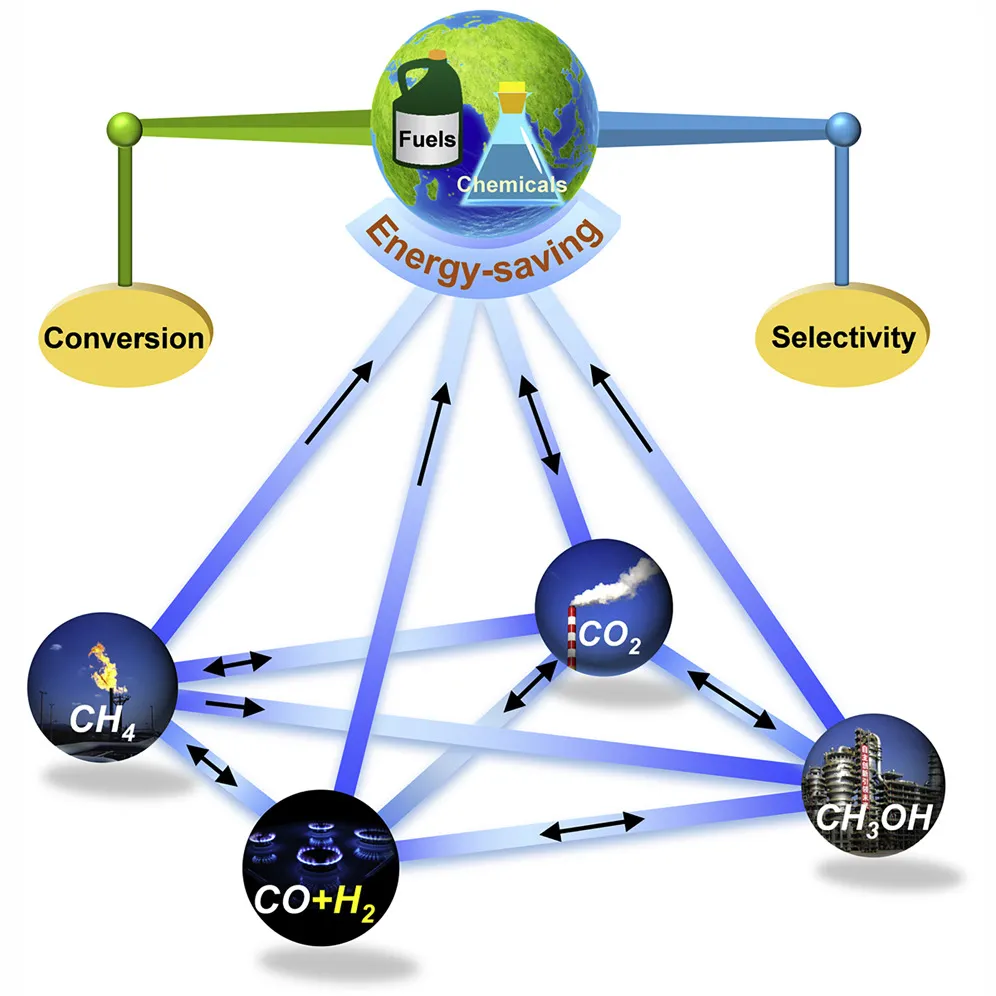

C1分子(例如CO,CO2�,CH4��,CH3OH)的催化轉化為燃料和增值化學品是化學工業中至關重要的過程,其與能源和環境影響密切相關。但是,由于復雜和可變的轉化過程���,選擇性控制�,節能和減排仍然是C1化學面臨的巨大挑戰。有鑒于此�����,中科院大連化物所包信和院士���,鄧德會研究員簡要綜述了過去十年中C1分子轉化的最新進展和里程碑���。1)作者著重總結了新的催化反應過程,例如將甲烷直接轉化為乙烯�����,芳烴和氫氣(MTOAH)�����,室溫甲烷轉化��,將合成氣轉化為輕質烯烴的氧化物-沸石(OX-ZEO)工藝,將CO2加氫為醇和烴的方法,電催化將CO還原為乙烯(ECOTE)���,室溫電化學水煤氣變換(RT-EWGS)以及光驅動的甲醇為乙二醇(MTEG)。2)作者最后指出,盡管C1分子轉化已經取得了很大的進步�����,但是仍面臨許多挑戰需要解決�,包括:i)CH4的化學惰性是C1化學中最具挑戰性的反應過程;ii)合成氣轉化和CO2加氫成C2+烴類產品是C1化學領域中極具研究吸引力。然而�,這兩個反應中的產物通常都遵循ASF分布���,因此很難實現對特定產物的高選擇性;iii)規?�;茪涞腤GS反應受到貴金屬的高成本和低儲量的嚴重限制��;iv)從擴大生產規模的角度來看�����,如何以高能源效率實現單一產品的高產量仍然是一個巨大的挑戰。

Liu et al., Catalysis for Selected C1 Chemistry, Chem (2020)DOI:10.1016/j.chempr.2020.08.026https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.08.026

2. Chem綜述:過渡金屬催化C-H官能化制備熒光材料的研究進展

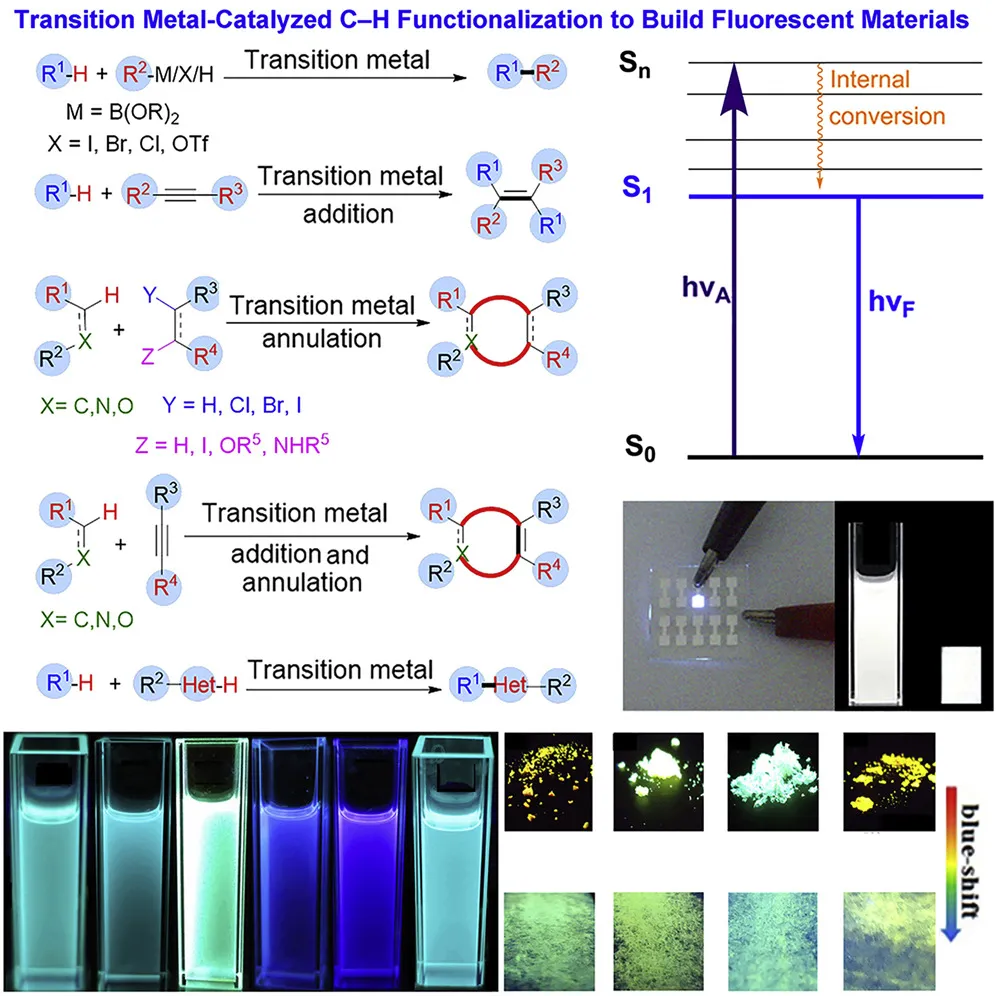

有機熒光分子在現代科技中有著廣泛的應用��,如在安全系統�、化學傳感器、生物探針�、場效應晶體管���、存儲器件�、有機發光二極管等方面�。過渡金屬催化的C-H鍵功能化方法是構建有機熒光分子的一種獨特的、簡便的���、原子效率高的策略,這些分子通常很難用典型的合成方法來制備����。近日�,美國德州理工大學Haibo Ge綜述了C-H官能化反應合成有機熒光材料的研究進展�����。1)重點總結了利用過渡金屬催化的C-H/C-X�,C-H/C-H交叉偶聯反應��,C-H加成/環化反應���,以及C-H/C-M或C-H/Het-H鍵功能化來構建熒光分子��。并簡要總結了這些反應面臨的挑戰和提出的機制。2)作者進一步總結了有機熒光分子及其在電致發光材料���、機械熒光材料�����、標簽��、生物成像傳感器等方面的應用。

Li et al., Recent Advances in Using Transition-Metal-Catalyzed C–H Functionalization to Build Fluorescent Ma-terials, Chem (2020)DOI:10.1016/j.chempr.2020.08.017https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.08.017

3. Chem綜述:電化學用于有機合成

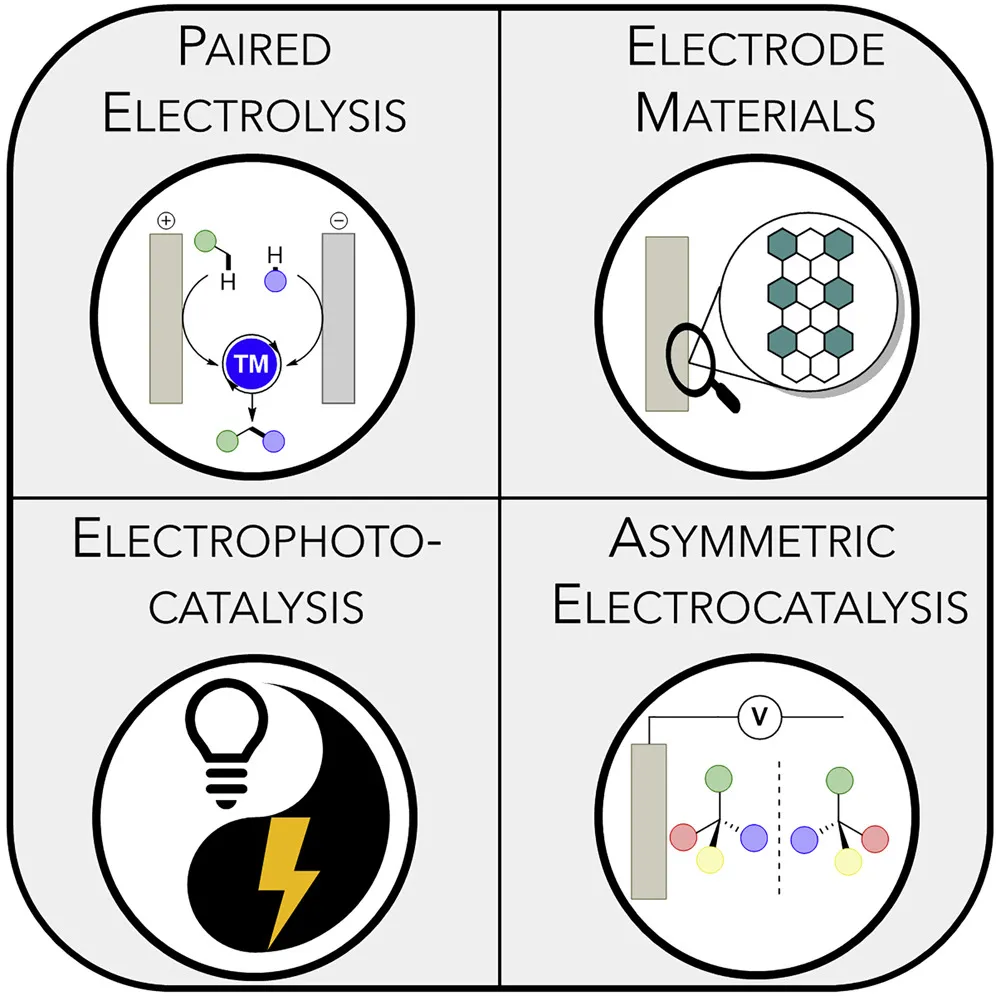

近年來,電合成已被認為是分子科學中一個越來越可行的平臺。因此�����,有機電合成已成為現代合成中的可持續手段���,為通過新型機理途徑進行化學創新轉化奠定了基礎���。近日,德國哥廷根大學Lutz Ackermann綜述了有機電合成的優勢和新興趨勢����。1)在成對電解中同時使用兩個半電池反應可以實現通過氧化和還原反應來充分節約能源��;通過明智地選擇過電位控制,新的電極材料將極大地改變電合成的面貌�����;電光催化提供了在有機轉化中達到極端氧化還原電位的新水平的手段���,具有迄今為止���,官能團最佳耐受性�����;對映體選擇性電催化是在非常溫和的反應條件下進行不對稱合成的一種新趨勢。2)就有機電合成的未來發展趨勢而言,雜化電催化劑具有巨大的未來應用潛力���。這些可重復使用的共價鍵合催化劑將通過與電極表面的直接連接而顯著提高催化活性,從而顯著降低催化劑的負載量��。近年來���,利用人工智能(AI)可以簡化合成過程��,預測反應性分布�,并發現新的方法�。盡管人工智能和電化學的結合仍然處于初級階段,但其具有巨大的潛力。此外�,流動中的自動化電化學合成�、高通量實驗(HTE)和operando分析可以有效地提供大數據集����,這些數據集與AI相結合構成了偶然發現的可行平臺。

Meyer et al., Powering the Future: How Can Electrochemistry Make a Difference in Organic Synthesis?, Chem(2020)DOI:10.1016/j.chempr.2020.08.025https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.08.025

4. Chem綜述:共價有機骨架用于設計聚合物

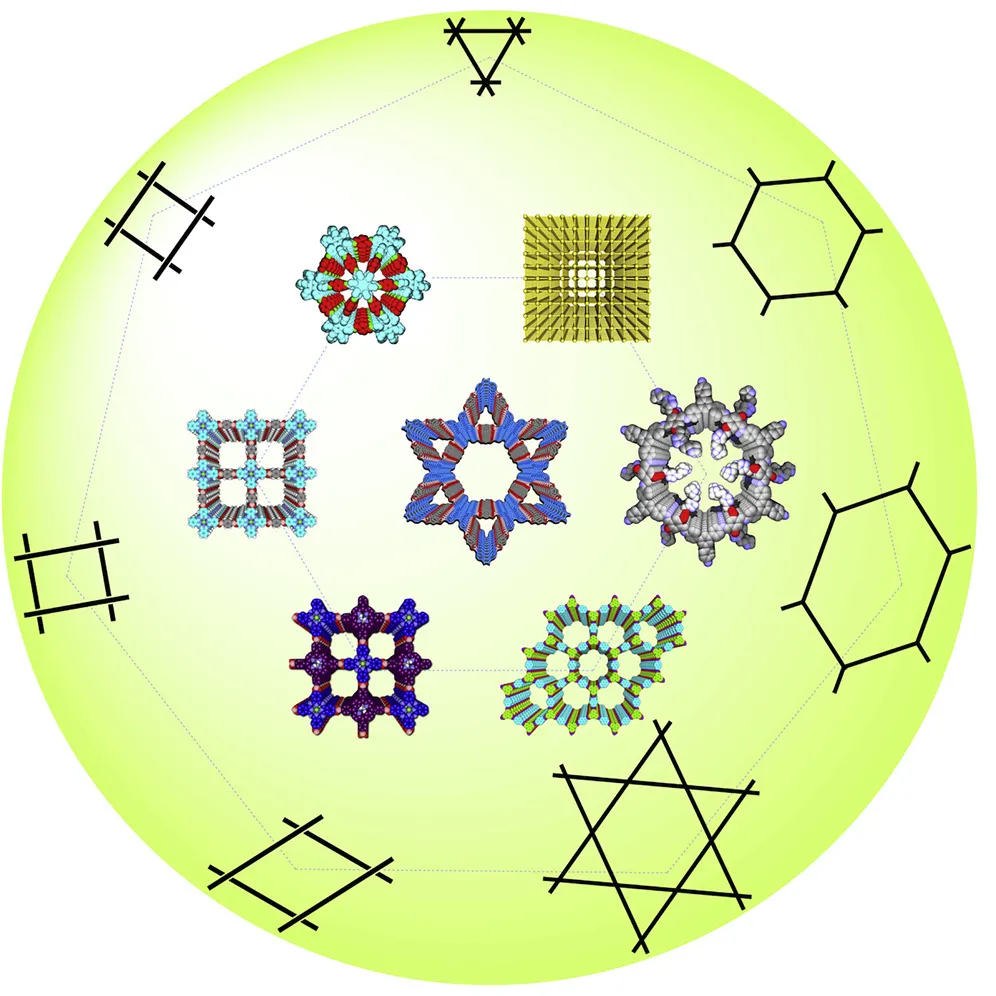

共價有機骨架(COFs)是一類聚合物,它通過聚合物骨架及其自組裝的空間引導生長來實現簡單和復雜結構的分子設計。在過去的15年中,化學,物理和材料科學的不斷發展見證了COF探尋新興的聚合物的巨大潛力����,這些聚合物使我們能夠設計明確的簡單和復雜結構并進一步研究其獨特的特性和功能近日�,新加坡國立大學江東林教授從設計�、合成、基本結構特征和基本屬性的角度綜述了COFs設計聚合物的研究現狀,重點總結了其總體范圍����。1)作者通過概述控制COF與光子����、激子����、聲子�����、電子�����、空穴、離子和分子相互作用的關鍵結構參數���,總結了基于COFs不同結構的功能研究,即骨架���、孔和骨架和孔的互補使用。2)作者從化學����、物理和材料科學的角度展望了有機有序材料的基本問題�����、核心方向和面臨的挑戰,以進一步探索具有獨特結構和功能的有序有機材料��。

Jiang, Covalent Organic Frameworks: An Amazing Chemistry Platform for Designing Polymers, Chem (2020)DOI:10.1016/j.chempr.2020.08.024https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.08.024

5. Angew:表面應變和定制的幾何形狀納米反應器促進電合成氨

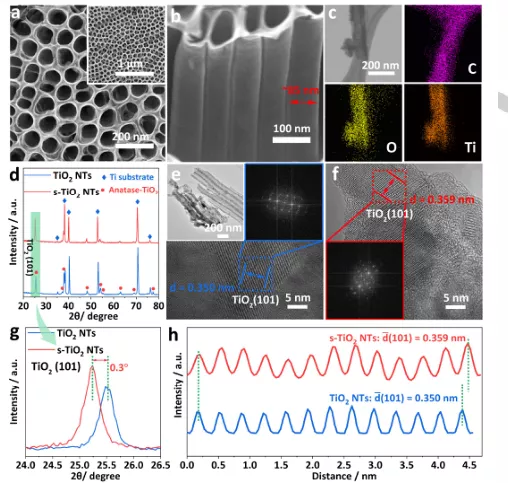

電催化氮還原反應(NRR)作為一種綠色和可持續氨合成的有前途的途徑已經引起了全世界的廣泛關注。盡管NRR已經取得了巨大進展���,但是就氨的低產率和較差的法拉第效率而言,NRR的發展仍然具有挑戰性����。密度泛函理論(DFT)研究發現�,鈦基材料由于對N的結合能力強于H而被認為是NRR的有效催化劑����。其中���,TiO2尤其是含氧空位的摻雜��,對氮氣表現出較好的活化活性����,但對氫的活化活性較差����,因而備受關注。此外����,調節Ti3+在晶格中的電子態及其對氮氣和質子相互作用的影響�����,將為鈦基NRR催化劑的設計原理和理解提供極大的幫助。近日�,德克薩斯大學奧斯汀分校余桂華教授��,Zhaoyu Jin報道了一種具有表面應變和幾何結構優化的TiO2納米反應器,以提高電催化NRR性能��。1)研究人員通過金屬鈦的陽極氧化構建了管狀陣列�����,然后采用簡單的電化學Li+插層/脫嵌策略引入晶格拉伸應變�。2)納米管限制可以在NRR過程中在空間上調節氮的質量傳遞��,并提供更大的表面積���,從而以高選擇性促進氨的產生�。表面的晶格應變進一步調節了TiO2的電子結構�,特別是促進和穩定了Ti3+活性中心�。此外,利用原位掃描電化學顯微鏡(SECM)研究了應變TiO2(s-TiO2 NTs)中Ti3+物種對NRR的催化動力學,研究發現其質子選擇性受到抑制,N2吸附反應速率比純TiO2快兩倍����。3)NRR性能測試結果顯示����,具有定制的表面和整體結構的TiO2基納米反應器在環境水性條件下�,NH3產率高達5.50 μg h-1cm-2(16.67 μg h-1 mg-1),法拉第效率高達26%。該研究結果突出了晶格應變和幾何修飾的納米反應器的概念�����,這將對增值化學品的可再生能源催化和電合成產生廣泛的影響�����。

Panpan Li, et al, A surface strained and geometry tailored nanoreactor promotes the ammonia electrosynthesis, Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI: 10.1002/anie.202011596https://doi.org/10.1002/anie.202011596

6. Angew:陰離子載體對鋅離子電容器電容和自放電行為的影響

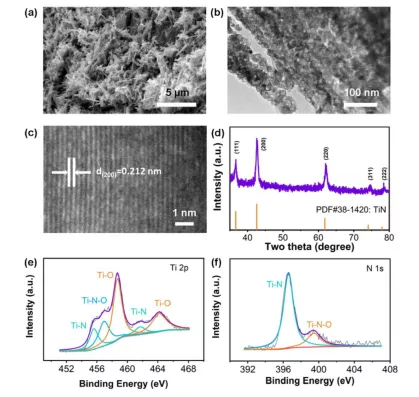

引入贗電容行為和離子混合電容器技術被認為是提高超級電容器能量密度的有效手段���。然而���,目前關于離子混合電容器的研究只考慮了電化學過程中陽離子的反應���,導致對其機理的認識存在缺陷���。近日�,香港城市大學支春義教授,Biao Gao報道了采用錫作為鋅離子電容器的正極材料�����,采用硫酸鋅(ZnSO4)��、醋酸鋅(ZnAc2)和氯化鋅(ZnCl2)三種不同的水溶液,詳細研究了不同陰離子載體對氮化鈦基鋅離子電容器(Zn-TiN電容器)電化學行為的影響。1)研究人員采用氨氣還原二氧化鈦納米纖維的方法制備了TiN納米纖維,掃描電子顯微鏡(SEM)圖像顯示,TiN由多個納米纖維團簇相互交織而成的三維網狀結構組成�。納米纖維的平均直徑為100~200 nm�����,長度約為1μm。由于TiN具有良好的導電性,這種相互連接的網絡結構大大提高了電極材料的電子傳輸速率。此外��,透射電子顯微鏡(TEM)圖像顯示納米纖維由大量的納米顆粒組成��,這有利于電解質的滲透����。這種多孔結構可以提供大量的活性中心���,有利于離子在TiN材料表面的吸附����。2)用密度泛函理論計算了SO42-、Ac-和Cl-三種不同陰離子在TiN材料上的吸附能差和吸附位置�,驗證了陰離子對插層贗電容材料電化學過程的影響�。結果表明���,TiN-SO4結構在吸附過程中最穩定����,SO42-負吸附能最大,為-6.3942 eV。由于SO42-離子參與了充放電過程���,構成了兩步吸附和插層儲能機制,采用ZnSO4電解質的Zn-TiN具有最高的電容和最佳的抗自放電性能。3)結果顯示��,由于TiN材料優異的導電性和在電化學過程中引入適當的陰離子��,Zn-TiN電容器在10000次循環后以1 A g-1的倍率下��,容量為314.5 F g-1�,即使在6.4 A g-1的超高電流密度下,容量仍可保持172.6 F g-1���。此外, Zn-TiN電容器具有優異的抗自放電性能����,在靜置500 h后仍保持83.92%的容量��。

Zhaodong Huang, et al, Effects of anion carriers on capacitance and self-discharge behaviors of zinc ion capacitor, Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI:10.1002/anie.202012202https://doi.org/10.1002/anie.202012202

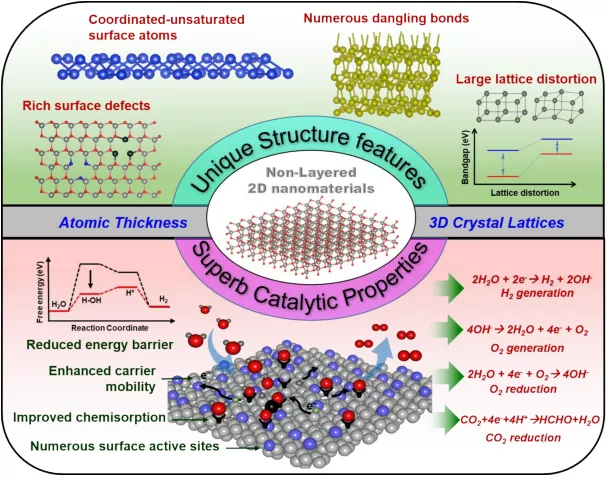

7. EES綜述:用于電催化的二維非層狀材料

從非層狀催化材料中構建二維幾何結構可以極大地促進電催化劑的設計。三維晶格(2D非層狀材料)的二維形態具有較大的結構畸變��、大量的表面懸掛鍵和配位不飽和的表面原子�����,可以誘導較高的表面化學活性����,促進反應物的化學吸附和快速的界面電荷轉移�,從而提高電催化性能。近日��,美國威斯康星大學麥迪遜分校王旭東教授��,鄭州大學毛彥超副教授系統地綜述了用于電催化應用的二維非層狀材料的最新研究進展���。1)作者首先總結了基于二維非層狀材料的結構工程和電子態操縱策略���,使其具有作為電催化劑的獨特優勢���。2)作者接下來總結了二維非層狀材料在催化四類對能量和可持續性至關重要的具有代表性的電化學反應中的應用����,包括析氫反應(HER)�����、析氧反應(OER)��、氧還原反應(ORR)和CO2還原反應(CO2RR)。并總結了二維非層狀材料在每類反應獨特的催化性能和潛在的機理��。3)作者最后對用于電催化的二維非層狀材料取得的重要成果進行了總結��,并對其面臨的主要挑戰以及未來發展方向進行了展望�����。

Y. Wang, Z. Zhang, Y. Mao and X. Wang, Two-dimensional non-layered materials for electrocatalysis, Energy Environ. Sci., 2020https://doi.org/10.1039/D0EE01714K

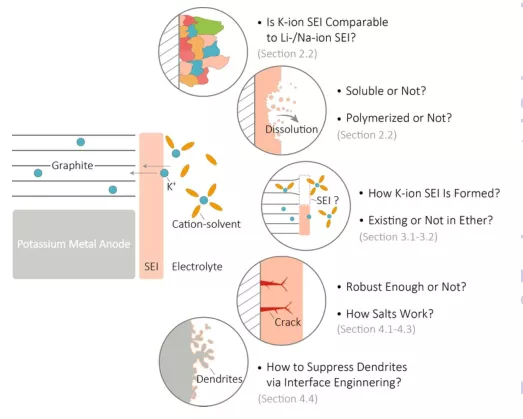

8. EES綜述:鉀離子電池中的固體電解質界面(SEI)

鉀離子電池(PIB)因其天然豐富的鉀資源和低廉的成本,因而作為大規模儲能候選材料引起了人們極大的關注��。自PIBs誕生以來��,固體電解質界面(SEI)一直是人們關注的焦點��,其對電池的庫侖效率、循環穩定性乃至安全性具有至關重要的作用�。然而����,人們對PIBs的SEI知之甚少����。基于此��,清華-伯克利深圳學院康飛宇教授�,清華大學深圳國際研究生院Dengyun Zhai詳盡地總結了基于不同類型負極的鉀離子SEI的主要發現、最新進展和目前的理解��。1)作者首先討論了鉀離子SEI與更為人所知的鋰離子和鈉離子SEI在化學成分和結構上的差異����,以突出鉀離子SEI層的獨特性���。并討論了鉀離子SEI的化學性質����。2)作者重點概述了在石墨表面形成SEI層的關鍵發現,并討論了其界面反應機理。3)作者接下來分章節總結了PIBs中鹽離子的演化�����、鹽的濃度和添加劑的選擇��,討論了相關的組成���、形貌和相關的電化學性質���。強調了在經歷了巨大體積變化的碳負極����、合金型負極和轉換型負極上形成的SEI的機械穩定性���。同時���,迫切需要揭示具有高活性鉀金屬枝晶生長的問題���。4)作者最后詳細總結了PIBs負極面臨的主要挑戰�,并討論了PIBs進一步發展的新的研究方向。

Huwei Wang, et al, Solid Electrolyte Interphase (SEI) in Potassium Ion Batteries, Energy Environ. Sci., 2020https://doi.org/10.1039/D0EE01638A

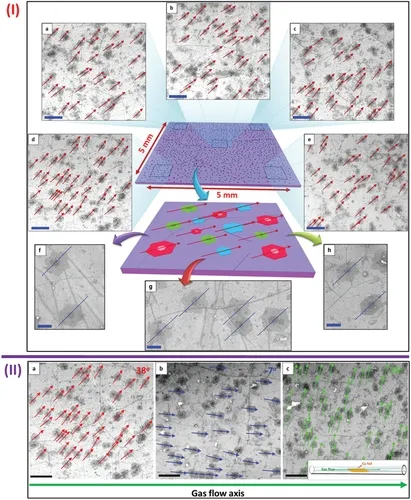

9. AM: 宏觀自組裝生長大面積單晶石墨烯

化學氣相沉積(CVD)技術的發展對于在晶圓級尺度上合成單晶石墨烯至關重要,這是因為石墨烯疇間沒有晶粒邊界����,否則會導致石墨烯的電學、熱學和力學性能的下降��。到目前為止���,已經開發了兩種方法來在晶圓級尺度上獲得單晶石墨烯��。第一種方法是降低成核密度�����,使單層石墨烯形成一個“巨大的”單疇����。這一過程需要復雜的基體預處理��,包括高溫退火����、拋光和氧化��。該策略的主要缺點是生長過程通常需要較長的反應時間���,并且很容易被自限生長終止�。第二種策略是將多個石墨烯結構域進行單向排列��,這些結構域結合在單晶相或液相的襯底上形成單晶石墨烯層��。對于單晶襯底,已證明氫封端的鍺(110)��,銅(111)表面和六方氮化硼(h-BN)可成功工作�����。其潛在機制是由于外延生長在與石墨烯低晶格失配的襯底上,例如Cu(111)和h‐BN����,或者是Ge(110)中存在的階躍模式�,影響生長過程中石墨烯結構域的協同排列�����。有鑒于此��,蘇州大學Mark H. Rümmeli 教授和賓夕法尼亞州立大學Slava V. Rotkin等人,研究了通過化學氣相沉積(CVD)在連續的多晶石墨烯層(Stranski–Krastanov(SK)生長)上形成的薄片��。展示了在多晶石墨烯初始基層的毫米面積上的SK生長過程中���,次級石墨烯疇核化后普遍存在的顯著的自對準現象���,即在多晶襯底上形成大面積的單晶石墨烯���。1)早期生長的次級石墨烯薄片在宏觀尺度上自組裝��,從而形成大面積的單晶體石墨烯���。廣泛的統計分析表明����,成核的次級石墨烯域始終最初形成為六邊形�����,大概是由于外延方面的原因����。初始成核薄片采用AB (Bernal)與底層石墨烯疊加����。由于初級層疇的方向是隨機的�����,這些薄片也在晶圓級尺度上隨機排列��。2)令人驚訝的是,在生長的后期,許多薄片會旋轉形成扭曲的雙層結構(這是一種不太有利的堆積結構)�����,以實現全局自對準,在此過程中��,次級區域會繼續生長����,形成分形形狀。3)因此��,次級薄片之間的整體排列在(非Bernal)堆積能量損失中占主導地位���,這與其他文獻中石墨烯在液體上的生長所發現的相似�����。自對準次級疇上方的其他層的形核和形成會自動產生一個新的AB堆疊的單晶晶格����。第三層薄片已經在成核階段對齊����,然后合并形成單晶AB堆疊的三層或幾層石墨烯薄膜�。

Huy Quang Ta et al. Large‐Area Single‐Crystal Graphene via Self‐Organization at the Macroscale. Advanced Materials, 2020.DOI: 10.1002/adma.202002755https://doi.org/10.1002/adma.202002755

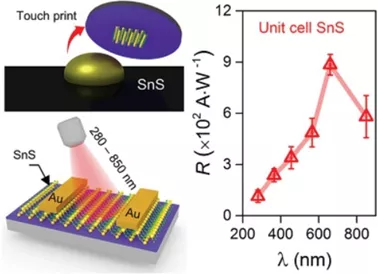

10. AM:液態金屬合成超薄SnS層用于高性能寬帶光電探測器

原子薄的材料盡管具有優異的性能,但其合成上仍面臨著諸多挑戰,例如大面積制備等。硫化錫(SnS)是一種低成本的���,自然豐富的,具有可調帶隙的層狀材料,原子厚SnS顯示出優異的載流子遷移率和大吸收系數的特性����,在電子和光電器件領域具有巨大的應用潛力�����。但是,缺乏成功的合成技術來制備大面積和原子薄的SnS層(主要是由于強的層間相互作用),阻礙了這些特性在應用中的探索。近日,皇家墨爾本理工學院Sumeet Walia,Nasir Mahmood,Taimur Ahmed等報道了通過金屬液態錫合成SnS層,其厚度從單個單位晶格(0.8 nm)到的多個堆疊單位晶格(≈1.8nm)不等,其橫向尺寸為毫米級。1)實驗表明,合成的大面積的SnS層具有具有從深紫外(UV)到近紅外(NIR)波長(即280-850 nm)范圍的寬帶光譜響應�����,并具有快速光電檢測功能��。2)對于單單元厚的SnS層��,在室溫下工作,波長為660 nm時,光電探測器的響應度(927 A W-1)比商用光電探測器高出三個數量級����。該工作為制備寬帶���,大橫向尺寸的納米片用于高性能光電探測器開辟了一條新的道路���。它還為集成光電電路�,傳感和生物醫學成像中的可擴展應用提供了重要的技術啟示����。

Vaishnavi Krishnamurthi, et al. Liquid‐Metal Synthesized Ultrathin SnS Layers for High‐Performance Broadband Photodetectors. Adv. Mater., 2020DOI: 10.1002/adma.202004247https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202004247

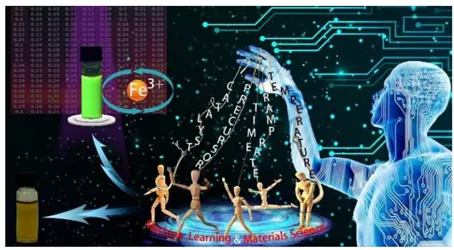

11. ACS Nano:機器學習助力高量子產率碳點的合成

理解碳點(CDs)制備過程中反應參數的相關性對于優化合成策略����,探索其奇特性質和開發潛在應用至關重要。然而�����,CDs合成的綜合篩選實驗數據量非常龐大�����。機器學習(ML)有望解決該問題��,其最近已成功用于篩選高性能材料。近日����,上海大學Liang Wang����,Minghong Wu,新加坡南洋理工大學Zheng Liu等報道了通過基于ML的技術成功預測����,優化和加速CDs合成過程���。1)作者建立了水熱合成CDs的回歸分析ML模型�,該模型能夠揭示各種合成參數與實驗結果之間的關系����,并增強與過程相關的特性,例如熒光量子產率(QY)。2)通過ML指導和實驗驗證相結合,作者得到了QY高達39.3%的具有強綠色發射的CDs��。3)通過ML模型發現�,前驅體的質量和堿性催化劑的用量是合成高QY CDs的最重要因素�。4)獲得的CDs具有超強的光學性能,可用作監測Fe3+離子的超靈敏熒光探針����。該探針在較寬的濃度范圍(0-150μM)內對Fe3+離子表現出線性響應��,其檢測極限為0.039μM。該工作證明了ML用于指導高質量CDs合成���,加速了智能材料開發的巨大潛力。

Yu Han���,et al. Machine Learning Driven Synthesis of Carbon Dots with Enhanced Quantum Yields. ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c01899https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c01899

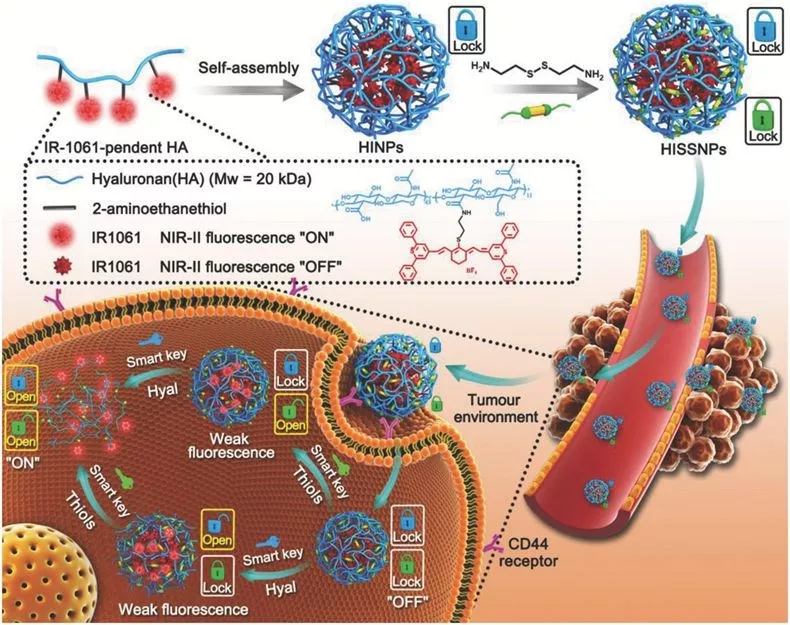

12. Nanoscale綜述:多參數激活的納米器件用于癌癥成像和治療

湖南大學Cheng Cui和譚蔚泓院士對可被多參數激活的納米器件及其在癌癥成像和治療領域中的應用相關研究進展進行了綜述。1)對腫瘤微環境響應的納米器件是一種用于腫瘤成像和治療的重要工具�����。近年來���,得益于分子工程的發展�����,納米器件在生物醫學中的應用如雨后春筍般涌現�。在靶向癌癥區域后��,納米器件會首先對TME產生響應�����,然后作為傳感、成像和治療的致動器�����。目前��,大多數納米設備都只依賴于單個參數作為下游激活的輸入信號,這往往會導致不準確的診斷結果和較差的治療結果。然而��,在TME中的一些生物標記物是相互關聯的�����,而這些相關的生物標記物在癌癥成像和診療應用中也有重要的用處��。基于這一現象,研究人員開發并構建一些可被多參數激活的納米器件(MANs)以提高診療的精確度��。2)作者在文中綜述了近年來MANs在熒光成像�����、光聲成像����、磁共振成像和計算機斷層掃描成像以及放射治療�、化療、光學治療和免疫治療等癌癥治療方面的研究進展,重點強調了利用不同的方法來提高對腫瘤診療的特異性以及精確性���。并對該領域的發展進行了展望。

Huarong Bai. et al. A Minireview on Multiparameter-activated Nanodevices for Cancer Imaging and Therapy. Nanoscale. 2020https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/nr/d0nr04080k#!divAbstract