每到炎炎夏日,我們都會想到兩個人。

一個是后羿,射掉了9個太陽;另一個是Willis Haviland Carrier,現代空調系統的發明者。

據統計,全球約有20%的能耗用于制冷;到2040年,空調數量預計將翻一番。雖然,傳統空調制冷器的性能得到很好的優化,但是基于蒸汽壓縮的制冷系統目前存在幾個嚴峻的問題:

1)經過100多年的發展,基于蒸汽壓縮的制冷系統已達到其熱力學極限。

2)目前空調系統存在嚴峻的能耗和環境問題。目前,占據主導地位的空調制冷技術是基于溫室氣體的交替壓縮和膨脹循環來實現。1 Kg典型的制冷劑對地球大氣溫室效應的貢獻相當于兩噸二氧化碳,相當于一輛汽車連續運行6個月。

3)噪音很大。

因此,有必要開發新型的制冷技術。

固態電熱制冷技術

其實,除了常規的壓縮膨脹循環過程的冷卻系統,科學家已經相繼開發除了多種新型的制冷技術,包括電熱制冷、磁場制冷、壓力制冷卻、單軸應力制冷等等。

其中,電熱制冷技術就是其中的佼佼者之一。

電熱制冷技術的原理是基于電熱效應,通過對固體電熱材料施加或者移除電場,可以分別提高或者降低材料溫度。由于不用加入對環境有害/易燃冷卻劑,制冷效率高,電熱制冷技術正成為一種極具吸引力的制冷技術,有望用于空調、電冰箱、微型電子器件等諸多領域。

當然,電熱制冷技術之所以還沒能取代目前的傳統制冷技術,也是因為還有一些關鍵問題懸而未決,其中就包括以下2個關鍵挑戰:

1)尋找更合適的電熱材料。既要保證優異的制冷效率,又要保證廉價易得。

2)設計更合適的冷卻系統。以確保更大的溫度跨度和制冷效果。

為此,全球科學家嘗試了各種方法,并取得了大量突破性進展。譬如,2017年,加州大學洛杉磯分校裴啟兵等人在柔性聚合物薄膜(碳管和聚合物復合:CNT–P(VDF-TrFE-CFE)–CNT–P(VDF-TrFE-CFE)–CNT)上進行電致冷卻,實現了29.7 mW cm-2冷卻性能,冷卻功率達到2.8 W/g,性能系數(COF)達到13。

Highly efficient electrocaloric cooling with electrostatic actuation, Science 2017, 357, 1130-1134. DOI: 10.1126/science.aan5980

一個思路,兩種做法

2020年10月2日,Science背靠背報道了2篇研究論文,都是基于同一種電熱材料電容器的改進和系統設計,為進一步突破電熱制冷技術的瓶頸問題提供了新的思路。

第一篇論文來自打印機領域的龍頭施樂公司(Xerox)。Yunda Wang、David Schwartz等人基于PbSc0.5Ta0.5O3多層結構電熱陶瓷電容器,實現了5.2 ℃系統溫差,最高達到135 mW cm-2的熱流密度,該系統的熱流密度是目前陶瓷多層電容器基電熱冷卻系統中效果最好的結果,是之前報道的29.7 mW cm-2的~4.5倍(2.8 ℃溫差)。

坦白說,要不是因為這篇Science,我還真以為施樂公司就只會做打印機和復印機了。是我孤陋寡聞了。

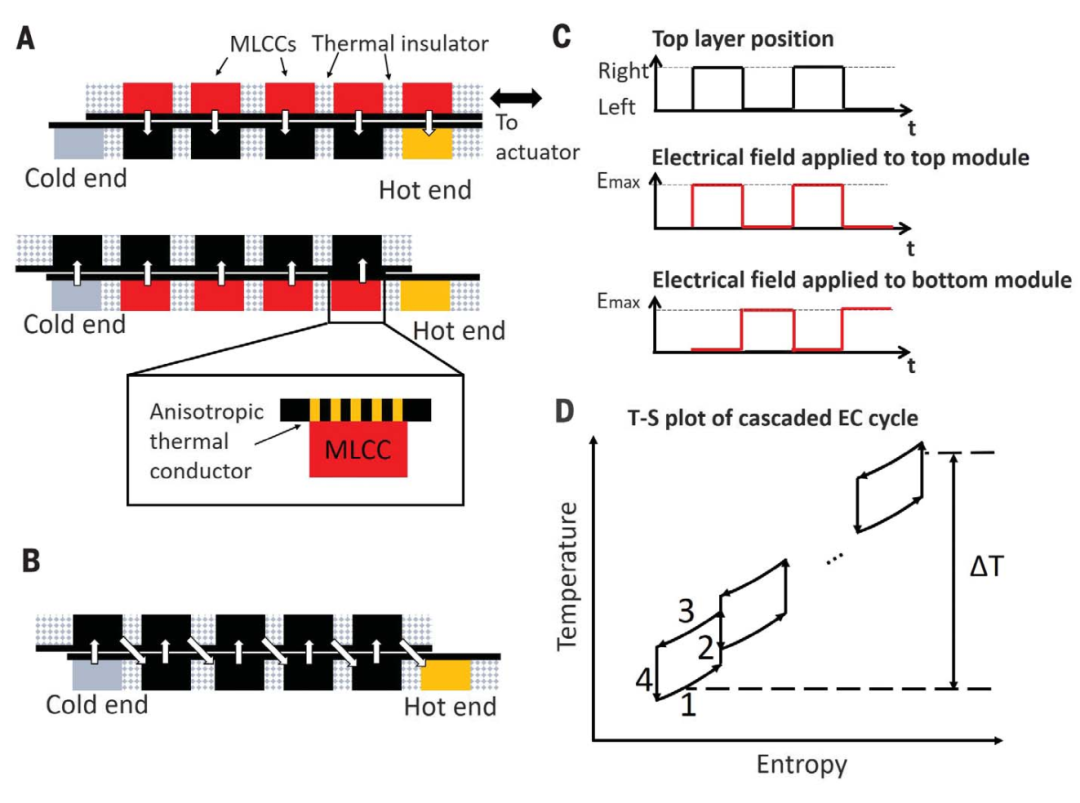

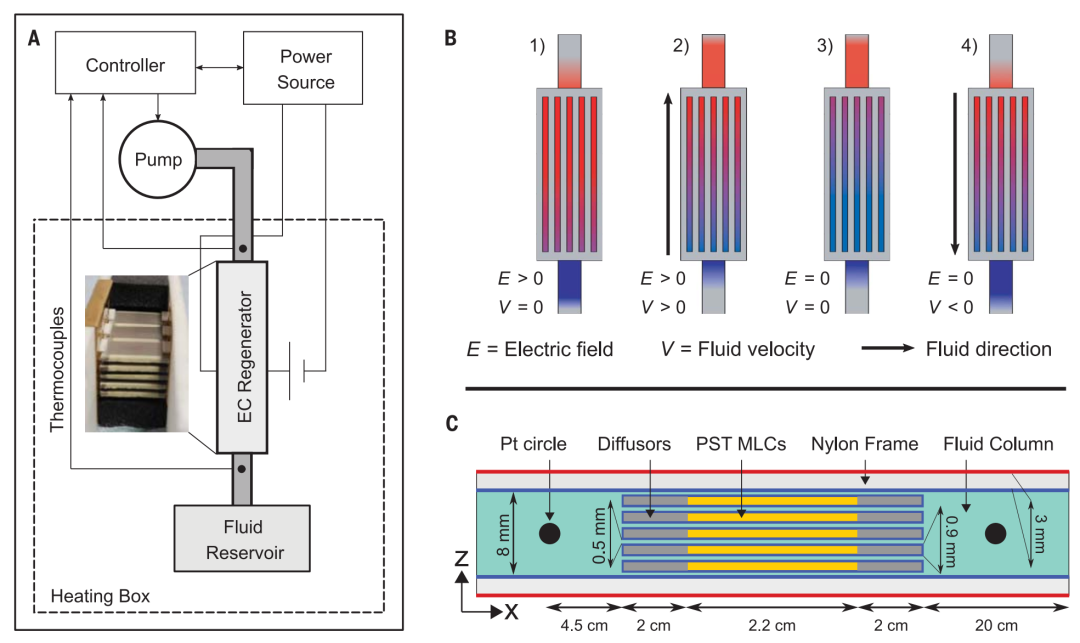

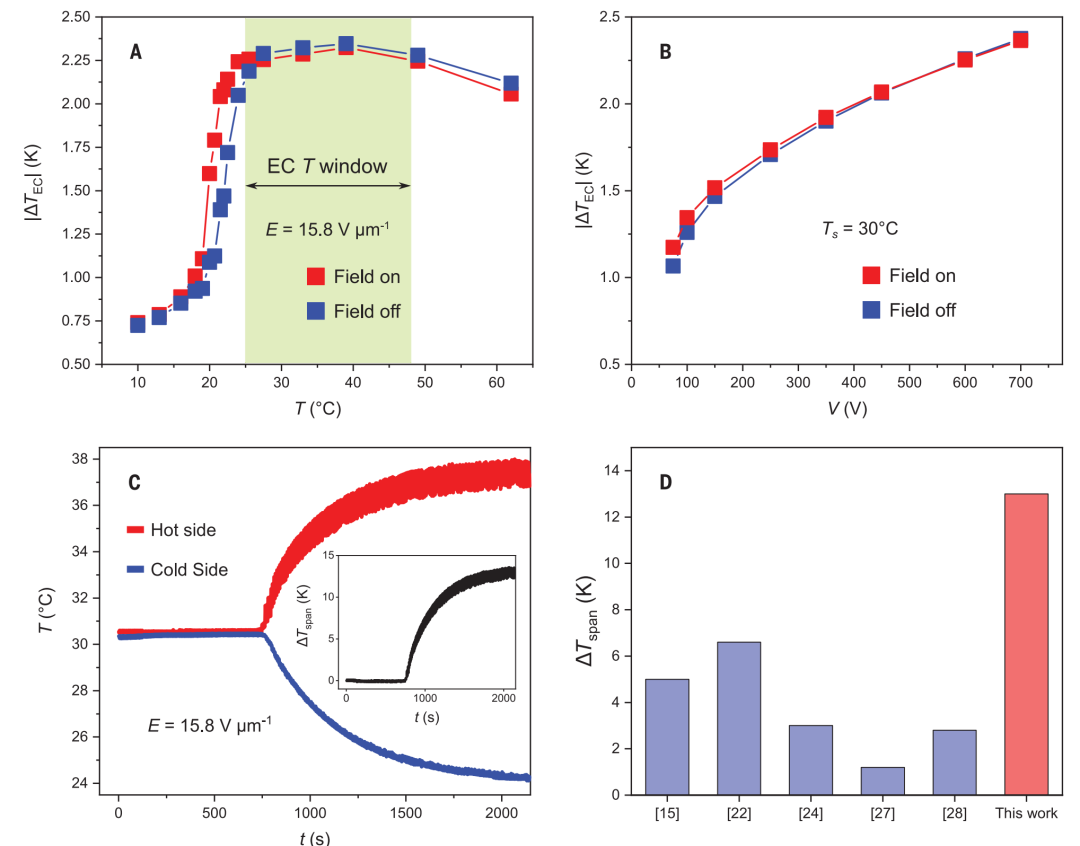

圖1. 冷卻系統構建機理

第二篇論文來自盧森堡科學技術學院。由于在電熱冷卻領域中,溫度變化模型仍未受到關注,并且沒有比較深入的研究。有鑒于此,盧森堡科學技術學院A. Torelló、E. Defay等人報道了一種基于鉭鈧酸鉛(Pb(Sc,Ta)O3)陶瓷多層電容器(其一級相變過程中變化劇烈)的電熱冷卻體系,通過有限元建模進行指導模型構建、改進隔離層,實現了13 K的最高溫度差。該溫度差打破了關鍵參數障礙,驗證了電熱冷卻系統有望在未來的冷卻系統中大放異彩。

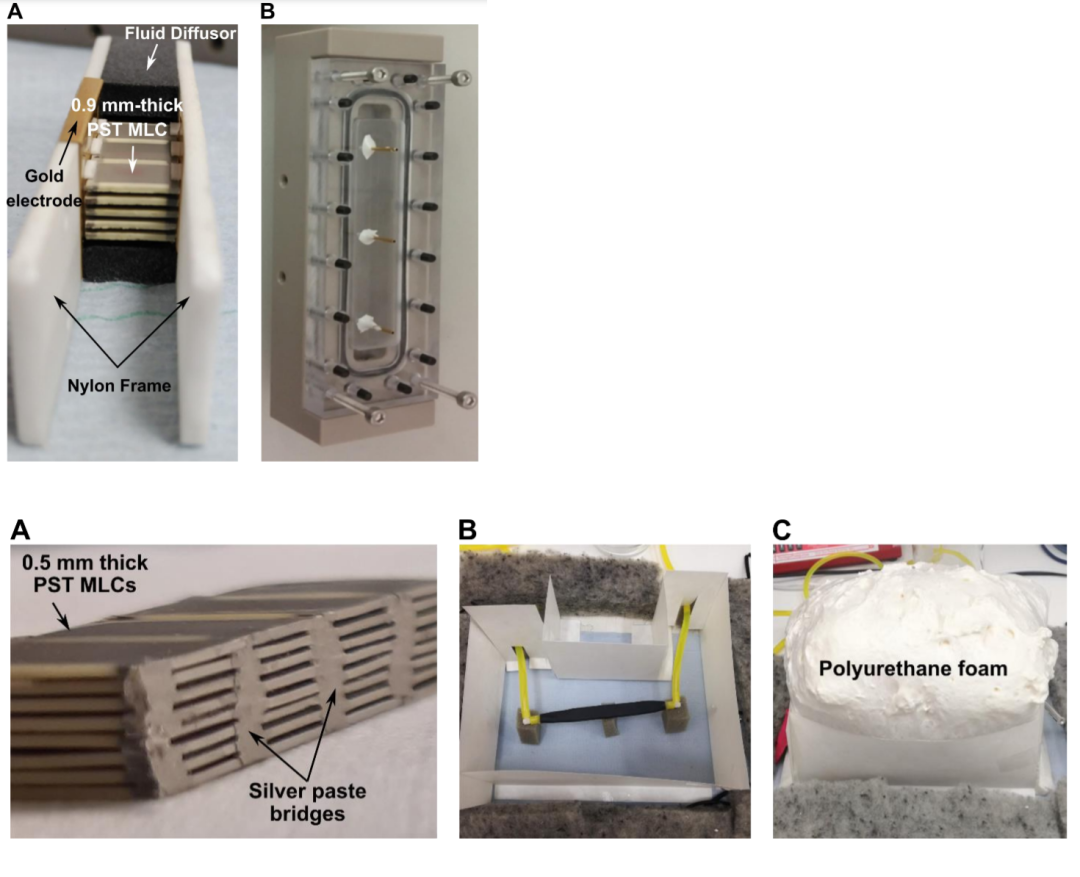

電熱冷卻系統構建

施樂公司Yunda Wang等人設計的冷卻系統是通過一系列堆疊單元構成,其中每個結構單元中通過保溫材料將多層陶瓷電容器隔開。作者發現這種保溫處理對性能的改善有較大幫助,因為其抑制了沿著溫度梯度變化的熱分流(這種過程是非常重要的熱損失)。

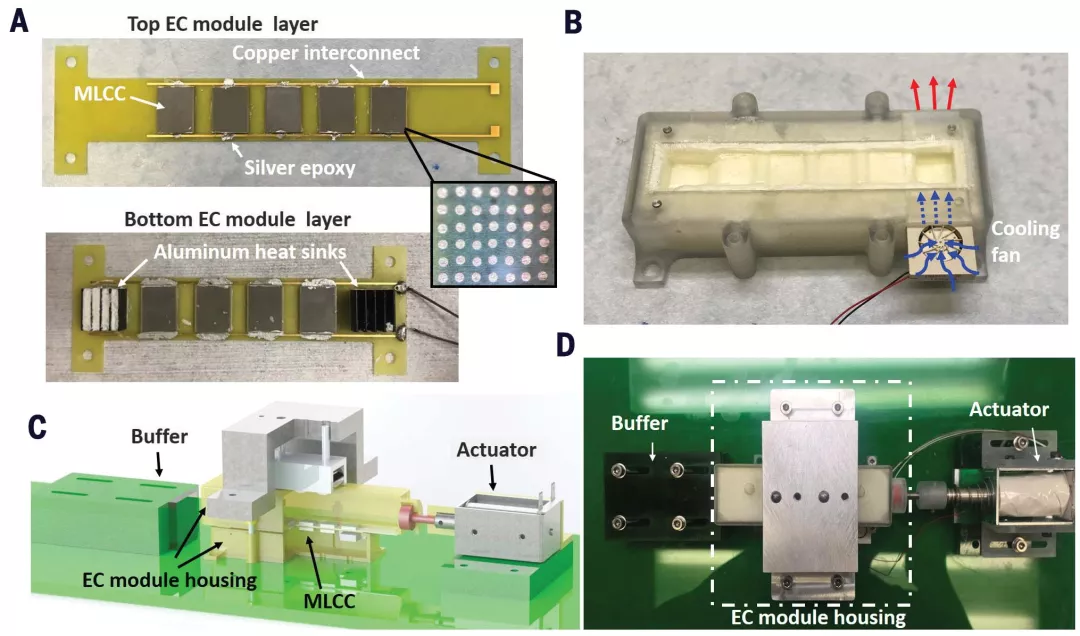

圖2. 冷卻系統和其中的關鍵部件

多組模塊之間形成了熱耦合作用,從而熱量能夠在不同模塊中傳遞,在極化電場改變的同時,熱量橫向在不同模塊中傳遞,從而實現了將熱量從一端搬運到另外一端。此外,作者在該體系中應用了各向異性導熱板ATC(anisotropically thermally conductive),從而改善了不同層之間的熱交換,同時免于橫向的熱泄漏。

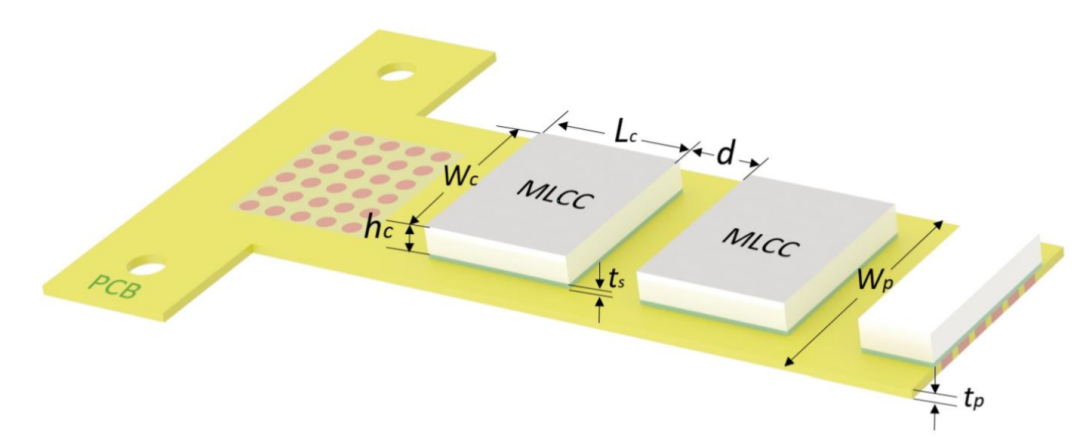

圖3. 冷卻模塊結構

盧森堡科學技術學院A. Torelló、E. Defay等人,則通過多層Pb(Sc,Ta)O3電容器陣列(PST-MLCs)作為基本結構,和輔助液體流動的微量注射泵、外加電源引發電熱冷卻、K型導熱監控體系溫度。

將電熱冷卻系統封裝在加熱盒子中,對實驗起始溫度控制;將電熱冷卻系統與電源連接,因此電源能夠對電熱冷卻系統充放電;微液流系統為未封閉循環的體系,其中一端連接泵、一端連接液體池。該系統的測試過程顯示,在經歷了幾分鐘后系統溫度穩定后,冷卻性能結果達到材料本征ΔTEC的數倍。

圖4. Pb(Sc,Ta)O3電熱冷卻系統搭建

制冷效果

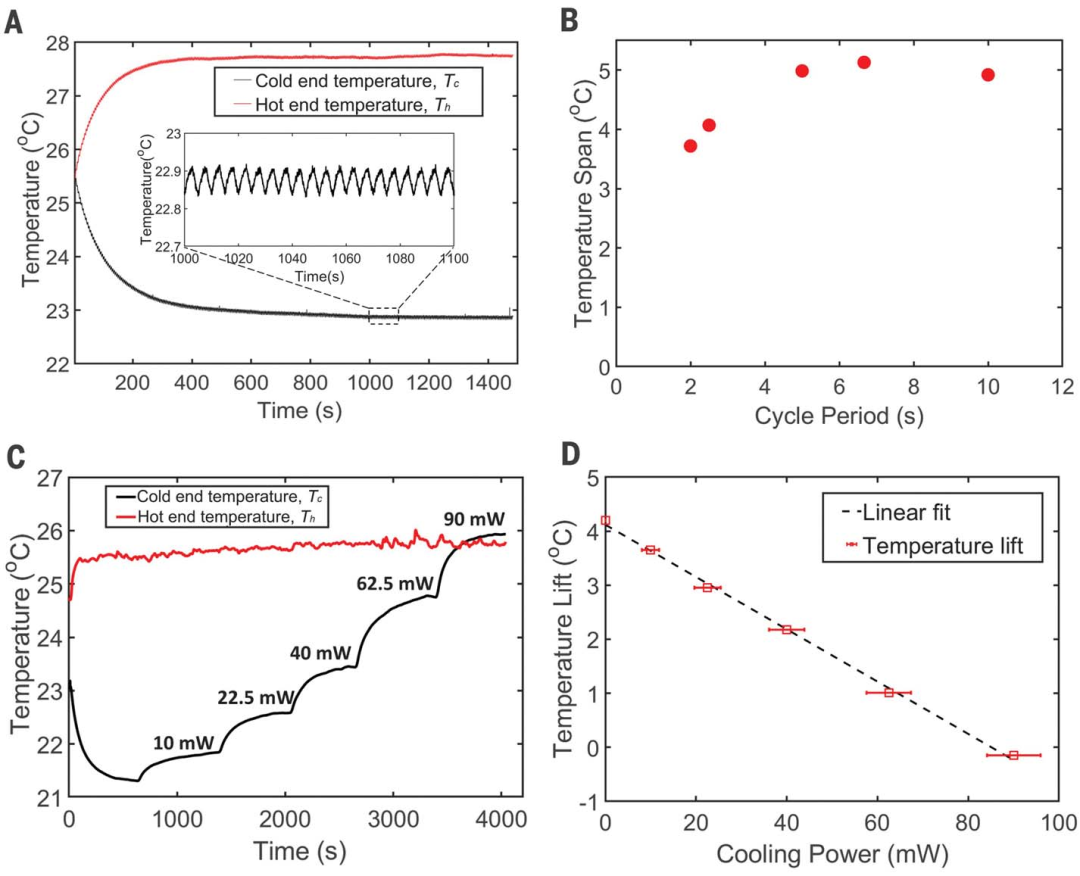

施樂公司Yunda Wang等人的研究中,作者將MLCC系統進行電熱冷卻Brayton循環測試,分別經歷兩個等電位循環、兩個等熵的循環,并測試精度達到0.1 ℃的熱端(Th)、冷端(Tc)的溫度。作者發現冷卻功率和溫度升高之間呈線性變化,在沒有溫度增高的條件中最高的加熱功率達到~85 mW,該性能等效于~135 mW/cm2的熱流,并能夠對MLCC中0.63 cm2的面積進行冷卻。

圖4. 測試結果圖

盧森堡科學技術學院A. Torelló、E. Defay等人的研究中,在系統的優化過程中,作者使用了有限元模擬方法進行優化,分別對Pb(Sc,Ta)O3電容器降低厚度/提高長度、并且對系統結構進行調控,從而將冷卻溫度從1 K優化為9 K,并將冷卻液從介電液體更換為水,進一步的將冷卻溫度優化,最終在實際測試過程中,系統的冷卻溫度達到13 K。冷卻性能明顯高于以往結果。

圖2. 電熱冷卻系統示意圖

圖3. 冷卻性能表征

小結

總之,這兩項研究都基于鉭鈧酸鉛(Pb(Sc,Ta)O3)陶瓷多層電容器,對電熱制冷技術帶來了新的突破,一個是溫度跨度的13K的突破,一個是制冷效率的突破,這無疑為電熱制冷技術的進一步發展,提供了重要推動力。

參考文獻:

1. Yunda Wang*, Ziyang Zhang, Tomoyasu Usui, Michael Benedict, Sakyo Hirose, Joseph Lee, Jamie Kalb, David Schwartz*

A high-performance solid-state electrocaloric cooling system, Science 2020, 370, 125-129.

DOI: 10.1126/science.aba2648

https://science.sciencemag.org/content/370/6512/129

2. A. Torelló*, P. Lheritier, T. Usui, Y. Nouchokgwe, M. Gérard, O. Bouton, S. Hirose and E. Defay*

Giant temperature span in electrocaloric regenerator, Science 2020, 370, 125-129

DOI: 10.1126/science.abb8045

https://science.sciencemag.org/content/370/6512/125