1. Nat. Rev. Mater.:通過π共軛聚合物自組裝獲得功能納米顆粒

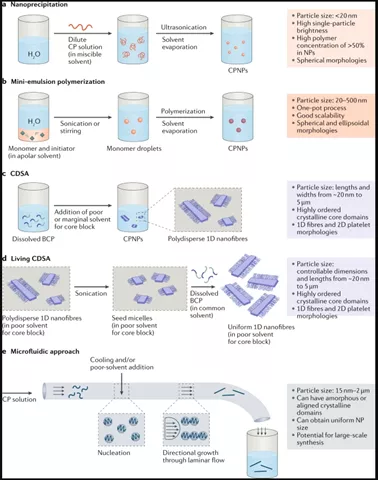

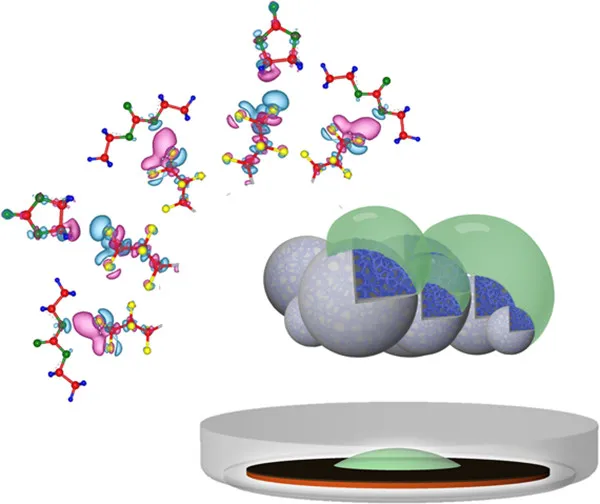

π共軛聚合物的發展為人們提供了獲得多種新型功能性有機材料的新途徑。這些聚合物的一些關鍵特征使得其具有優良的光學和電子性能,在溶液中易于加工,組成靈活,可定制以及低成本等諸多優點。基于π共軛聚合物的納米粒子材料已成為有機電子,生物醫學成像和治療以及傳感技術中眾多應用的有希望的候選者。近日,維多利亞大學Ian Manners等總結了用于合成π-共軛聚合物納米粒子的方法。

本文要點:

1)作者重點介紹了最近開發的用于π-共軛聚合物納米粒子的自組裝法和微流體途徑法。

2)作者還介紹了所得納米粒子在電子和光電,生物醫學成像和治療,光催化和傳感等應用中的用途。

3)最后,作者討論了這一有前途的納米材料類別的當前挑戰和未來研究的可能方向。

Liam R. MacFarlane, et al. Functional nanoparticles through π-conjugated polymer self-assembly. Nat. Rev. Chem., 2020

DOI: 10.1038/s41578-020-00233-4

https://www.nature.com/articles/s41578-020-00233-4

2. Chem. Rev.: 雙金屬和低合金催化劑對α,β-不飽和醛高選擇性加氫

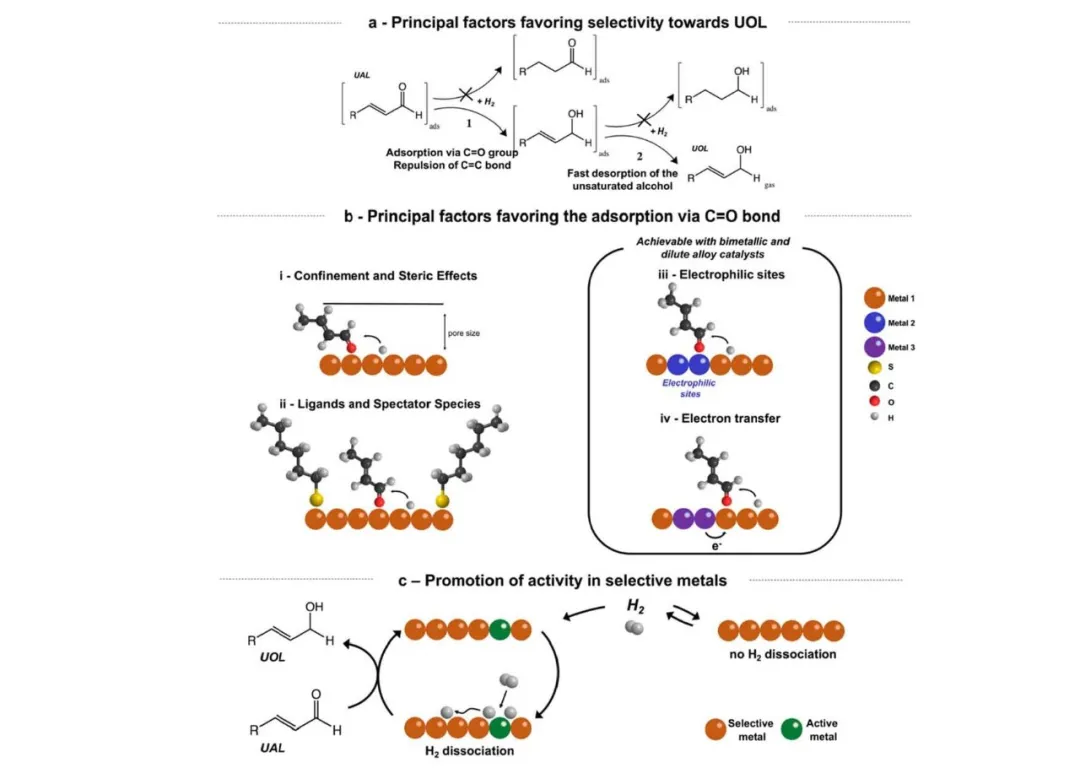

α,β-不飽和醛選擇性加氫成不飽和醇是一類具有挑戰性的反應,可產生用于生產藥物,香料和調味料的有價值的中間體。在單金屬多相催化劑上,不飽和醇的形成在熱力學上比飽和醛的形成不利。因此,需要新的催化劑來實現所需的選擇性。有鑒于此,加利福尼亞大學Philippe Sautet等人,綜述了雙金屬和低合金催化劑對α,β-不飽和醛高選擇性加氫的研究進展。

本文要點:

1)將催化的三個主要研究領域的文獻進行了整合,以此作為建立提高選擇性的指導方針的一步:在工作溫度和壓力下對復雜催化劑材料的反應器研究,超高真空下晶體表面的表面科學研究以及使用密度泛函理論計算的原理建模。綜合分析表明,與單金屬催化劑相比,雙金屬和稀合金催化劑顯著提高了對不飽和醇的選擇性。該綜述主要集中在不同金屬表面的作用以及通過其C = O鍵促進不飽和醛吸附的因素,最主要的是通過表面的電子修飾和親電部位的形成。此外,確定了挑戰,差距和機遇,以促進針對此類反應的高效催化劑的合理設計,包括需要對催化過程進行系統研究,對復雜材料進行理論建模以及在環境壓力和溫度下進行模型研究。

2)用正電性金屬促進活性負電性金屬(Ru,Rh,Pd,Ir,Pt)通常會導致兩種不同的電子效應,這些效應可能同時發生。首先是電子從促進劑到活性金屬的轉移,這使C=C鍵的吸附不穩定,同時也增強了C=O鍵的吸附。第二個作用涉及促進劑金屬起親電作用,有時以氧化物形式存在,其中C = O鍵可以優先吸附在發生H2解離的活性金屬附近。另一方面,已經報道了用活性金屬(例如,Ni,Rh,Pd,Ir,Pt)促進更貴重和更具選擇性的金屬(Au,Ag,Cu)的可喜結果,但是H2的活化機理和不飽和醇的形成尚不完全了解。對于選擇性生產不飽和醇的有效催化劑的系統研究仍然是一個未滿足的需要。

3)該綜述明確地強調需要更多的理論和表面科學研究,以促進更有效的合金催化劑的合理設計。表面科學模型可以提供關于結合位點、吸附能、反應機理和動力學的詳細信息,作為理論計算的重要基準。然而,對某些金屬成分的表面科學研究仍然很少。挑戰之一是構建擴展的單晶模型,以模擬具有高比例的邊緣和缺陷部位的高表面積催化劑。另一個限制在于貴金屬和選擇性金屬(如Au、Ag、Cu),對氫裂解具有高能量壁壘,而氫裂解是氫化反應的關鍵步驟。因此,在低壓(超高真空)下,很難在這些金屬上產生顯著的氫原子覆蓋。在用于催化的較高壓力和溫度的穩態條件下,可以進行充分的氫氣離解。在表面科學實驗中,這種限制可以通過使用原子氫源來規避。

Mathilde Luneau et al. Guidelines to Achieving High Selectivity for the Hydrogenation of α,β-Unsaturated Aldehydes with Bimetallic and Dilute Alloy Catalysts: A Review. Chem. Rev., 2020.

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00582

https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00582

3. Matter:原子分辨電子斷層成像法解析晶界的三維原子結構

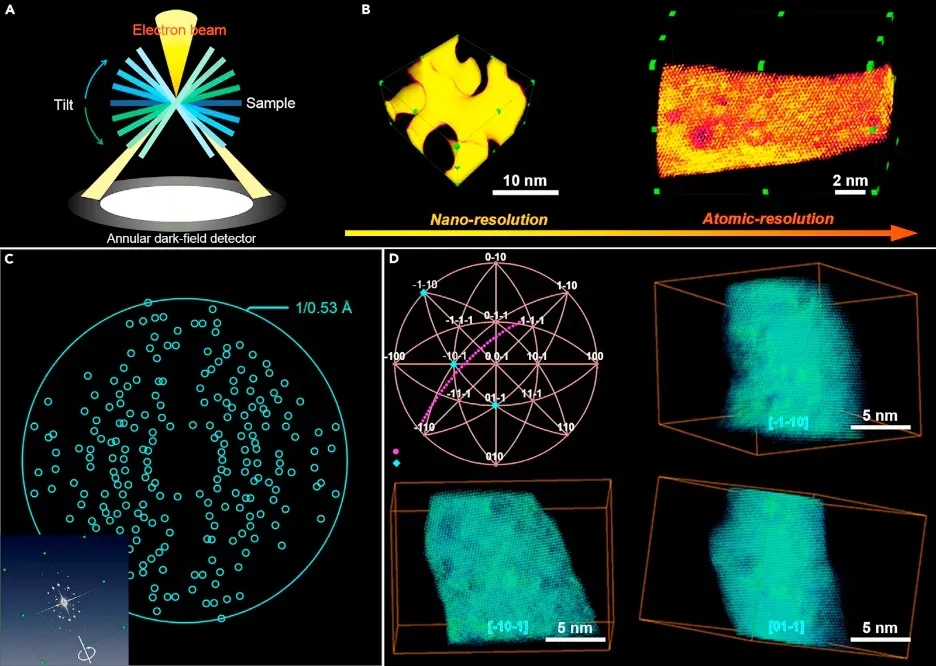

晶界(GBs)是多晶材料中最廣泛存在的界面之一。晶界(GB)決定了多晶的性質,而裁剪晶界結構為新材料的發現和設計提供了一個有前途的方法。一個多世紀以來,科學家們一直在努力了解GB的結構和行為。然而,由于GBs的復雜性和廣泛應用的二維成像技術的局限性,一般GBs的結構仍然很大程度上未知。有鑒于此,中國科學院金屬研究所材料科學沈陽國家實驗室Kui Du等人,通過使用原子分辨率電子斷層成像技術,對納米金屬中一般GBs的三維原子結構和晶體學進行了定量研究。

本文要點:

1)確定了納米孔金屬中由結構單元(SUs)和位錯陣列組成的GBs的三維原子結構。在原子尺度上,SU型GBs是非平面的,在各個方向上都失去平移周期性。

2)與傳統的一維平移對稱的平面描述不同,證明了大角度GBs完全失去了平移對稱性,這是由于與結構單元的結構有關的起伏曲率。以GB原子坐標為基礎,對GB配位數(CNs)、SUs和曲率的統計分布進行了相關分析。發現起伏的GB曲率與不同類型的SUs分布密切相關。

3)此外,通過對位錯kink-and-jog的三維原子構型的解讀,為半個多世紀前提出的位錯kink-and-jog模型提供了直接的實驗證據,并研究它們的遷移率。

總之,研究結果將對一般多晶體的GB行為和性質的基本理解產生重大影響,通過適當的樣品制備技術,原子分辨率電子斷層成像技術可以推廣到薄膜和塊狀材料。

Chunyang Wang et al. Three-Dimensional Atomic Structure of Grain Boundaries Resolved by Atomic-Resolution Electron Tomography. Matter, 2020.

DOI: 10.1016/j.matt.2020.09.003

https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.09.003

4. EES:Ni,Co氫氧化物用于電催化生產超過400 mA cm-2的高純度苯甲酸

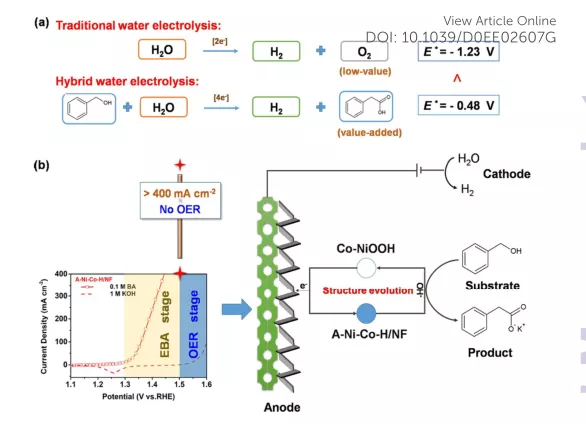

隨著日益突出的能源問題和環境問題,通過混合水電解以電催化方式生產高附加值精細化學品為替代傳統的能源密集型技術帶來了很大希望。然而,由陽極處的析氧反應競爭引起的低電流密度嚴重阻礙了精細化學品和H2的大規模生產。此外,從復雜的電解質中分離產物仍然是重要的障礙。近日,大連理工大學邱介山教授,于暢教授首次報道了混合水電解與常規結晶分離的集成,實現了電催化生產和分離無雜質的苯甲酸。

本文要點:

1)研究人員制備了由Ni泡沫負載的Ni,Co氫氧化物組成的非晶態納米片狀催化劑(A-Ni-Co-H/NF),具有較大的活性面積和較低的電荷轉移電阻,并用于電催化苯甲醇氧化反應(EBA)。

2)A-Ni-Co-H/NF具有高達400 mA cm-2以上的工業級電流密度,同時不會發生過熱現象以及超快的反應動力學。在常溫常壓下反應15 min,Ph-COOH的收率接近100%。

3)原位拉曼光譜表明,所制備的A-Ni-Co-H/NF催化劑在EBA反應過程中具有可逆的結構演化和恢復特性。證實了轉化后的含鈷氫氧化鎳(Co-NiOOH)是真正的活性物種。

該研究為實現高附加值化學品的工業化生產提供了一種新型的電催化劑,其集成技術也為電催化過程中產品的分離和收集提供了指導。

Hongling Huang, et al, Ni, Co hydroxide triggers electrocatalytic production of high-purity benzoic acid over 400 mA cm-2, Energy Environ. Sci., 2020

DOI:10.1039/D0EE02607G

https://doi.org/10.1039/D0EE02607G

5. Nano Letters:下一代納米結構電池電極的憎電解質表面

納米結構電極是大容量電池化學最重要的候選電極之一。然而,其擁有的高表面積引發了嚴重的問題。首先,它會降低庫侖效率;其次,它們大量吸收液體電解質,這降低了能量密度,增加了電池成本;第三,加速了固體電解質界面的生長,影響了循環穩定性。近日,多倫多大學Geoffrey A. Ozin教授,Chandra Veer Singh,斯坦福大學崔屹教授,華中科技大學孫永明教授提出了一種全新的策略,通過引入“憎電解質表面”來限制有效表面積。

本文要點:

1)憎電解質的表面減少了有效表面積,但其內部空隙空間不受影響,并對結構本身帶來最小的變化。

2)使用這種策略,可以限制電解質的攝入量。初始庫侖效率提高到88%,而對照組僅為60%。

3)由于增強了PVDF粘合劑與硅之間的范德華氏相互作用,共價連接的表面涂層在使用傳統的PVDF粘合劑時提高了電極的穩定性。因此,循環穩定性將得到有效提高。

這項研究促進了人們對界面化學的理解,同時也為下一代電池的設計提供了一個普遍的概念—憎電解質。

Chenxi Qian, Electrolyte-Phobic Surface for the Next-Generation Nanostructured Battery Electrodes, Nano Latters, 2020

DOI:10.1021/acs.nanolett.0c02880

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.0c02880

6. Nano Letters:應力誘導的Au納米晶的結構轉變

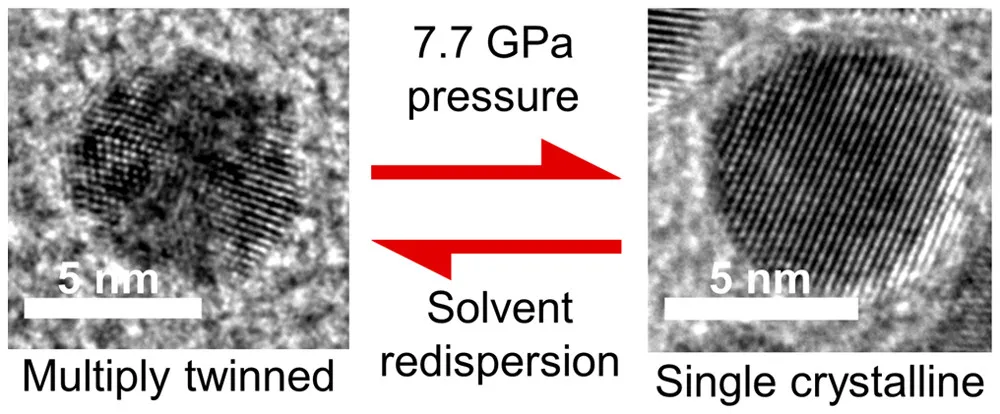

納米晶體可以存在于多孿晶(MT)結構中,如二十面體,也可以存在于單晶(SC)結構中,如立方八面體。這些結構之間的變換可以通過擴散或位移運動進行。關于納米晶體結構轉變的實驗研究主要集中在高溫擴散過程,而與位移相關的研究很少。有鑒于此,美國斯坦福大學X. Wendy Gu報道了金剛石砧腔(DAC)中偏應力誘導下的6 nm Au納米晶中MT到SC的結構轉變。

本文要點:

1)研究人員采用X射線衍射(XRD)和透射電鏡(TEM)觀察了多孿晶向單晶的結構轉變。研究發現,在7.7 GPa的壓力下,6 nm納米晶體發生了MT到SC的轉變。這與更小的3.9 nm Au納米晶體形成對比,其在壓力下沒有表現出結構轉變,而是通過表面成核的部分位錯形成堆積層錯。在去除壓力后恢復了SC納米晶結構,將其在甲苯中分散后又迅速恢復為MT結構。原位TEM加熱實驗表明,回復動力學是由表面再結晶和孿晶界的快速形核和運動控制。

2)能量計算表明,6 nm MT納米晶在高壓下變得不穩定,MT和SC納米晶之間的轉變臨界尺寸隨著壓力的增加而減小。MD模擬表明,6 nm MT納米晶更容易位錯成核,孿晶界不穩定,可能存在預先存在的位錯。應力驅動過程的動力學受兩種可能的途徑控制,不對稱的Mackay相變或位錯/位錯介導的去孿晶。

Abhinav Parakh, et al, Stress-Induced Structural Transformations in Au Nanocrystals, Nano Letters, 2020

DOI:10.1021/acs.nanolett.0c03371

https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03371

7. Angew:陽離子添加劑用于可充電LiOH基鋰氧電池

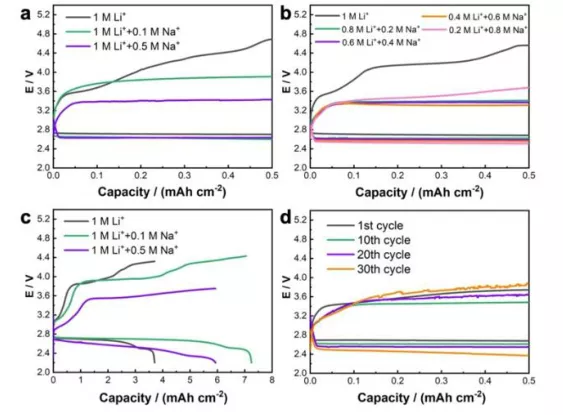

鋰氧(Li-O2)電池因其高能量密度而引起了廣泛的研究興趣。除了Li2O2(Li-O2電池中典型的放電產物)以外,LiOH也被證明具有電化學活性。有鑒于此,美國阿貢國家實驗室Khalil Amine,陸俊教授報道了一種簡單的策略,通過在鋰電解質中使用陽離子添加劑Na+來用于可逆的LiOH基Li-O2電池。

本文要點:

1)使用非鋰陽離子的目的是改變溶劑化環境和電解質中的平衡,并使反應路徑重新導向LiOH的形成。因此,在電池中沒有氧化還原介體的情況下,LiOH被檢測為唯一的放電產物,同時LiOH充電電位從超過4.0 V降低至3.3 V。此外,在正極表面沒有觀察到任何鈉基物種。

2)研究表明,鈉離子會改變電解質中鋰離子的溶劑化環境,并可能在第一次放電過程中促進電解質降解而形成LiOH,但在隨后的循環中不會出現明顯的電解質分解。

3)研究人員通過理論研究分析了可逆LiOH形成和分解的機理。使用密度泛函理論計算醚溶劑與Na+和Li+的鍵長。Na-O距離(2.19 ?)比與四甘醇二甲醚(TEGDME)配合物中的Li-O距離(1.82 ?)長,與Li+離子相比,這表明電極附近的Na+離子圍繞溶劑分子可能會產生更像氣相的環境。此外,雙層中Na離子的存在將通過NaO2參與甲酸鹽,OH和OOH的形成來增強電極表面附近的“氣相”環境。計算表明,在NaO2參與過渡態的解決方案中,C-H途徑的勢壘僅為0.91 eV,遠低于沒有NaO2的勢壘(1.58 eV)。隨后,OH和OOH產物可通過OH從TEGDME提取H或通過OOH與OH反應生成H2O和O2,生成的H2O在放電過程中的LiOH形成中起關鍵作用。

通過設計促進LiOH形成/分解的簡單系統來調節Li-O2電池的電池化學具有重要意義。

Xuanxuan Bi, et al, Cation additive enabled rechargeable LiOH based lithium-oxygen batteries, Angew. Chem. Int. Ed.

DOI:10.1002/anie.202010745

https://doi.org/10.1002/anie.202010745

8. Angew:高度熱穩定且高效的FA基低維鈣鈦礦太陽能電池

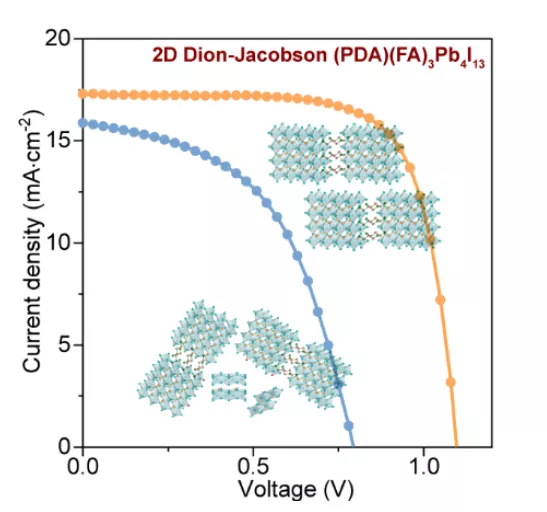

目前,大多數二維金屬鹵化物鈣鈦礦都屬于Ruddlesden-Popper類型,并且含有熱不穩定的methylammonium (MA)分子,這導致光伏性能較差,穩定性較差。近日,上海科技大學陳剛副教授報道了一種新型的不含MA的2D Dion-Jacobson相(DJ)鈣鈦礦結構,其通式為(PDA)(FA)n-1PbnI3n+1,formamidinium(FA)為中心陽離子(A),有機間隔陽離子為丙烷-1,3-二胺(PDA)。

本文要點:

1)通過在薄膜制備過程中引入FeCl作為添加劑,有效地消除了非鈣鈦礦相和PbI2含量,獲得了晶粒取向良好的二維鈣鈦礦薄膜,通過掠入射X射線衍射(GIXRD)技術研究了Cl的作用,揭示了含Cl的中間產物在退火過程中以瞬態形式存在并消失。

2)優化的(PDA)(FA)3Pb4I13薄膜的光伏器件, FA基二維DJ相PSCs表現出顯著的功率轉換效率(PCE),達到13.8%,是FA基二維鈣鈦礦太陽能電池的最高PCE。此外,與含有MA的類似物(PDA)(MA)3Pb4I13和其他出色穩定的2D鈣鈦礦結構相比,(PDA)(FA)3Pb4I13薄膜及其衍生PSC器件都表現出極高的熱穩定性和更好的濕度穩定性。

Lei Cheng, et al, Highly thermostable and efficient for mamidinium-based low-dimensional perovskite solar cells, Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI:10.1002/anie.202006970

https://doi.org/10.1002/anie.202006970

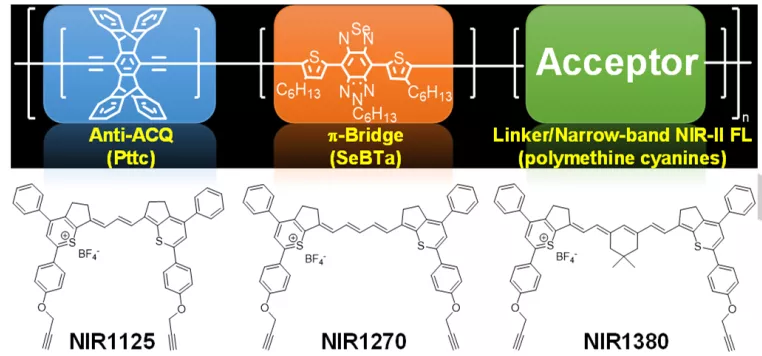

9. Angew:基于聚甲炔的半導體聚合物量子點用于NIR-II區生物成像

可深度穿透的近紅外II區(NIR-II)熒光成像可以對血管或淋巴的解剖組織以及癌組織進行高分辨率的實時可視化成像,因此也有望用于臨床手術導航。盡管近年來,包括無機納米結構和小型有機染料在內的熒光試劑得到了快速的發展,但只有少數幾個NIR-II熒光聚合物具有極大的熒光亮度和良好的光學膠體穩定性。中國臺灣交通大學Yang-Hsiang Chan構建了一系列基于聚甲炔的半導體聚合物,其固有發射最大值在NIRIIa(1300-1400 nm)窗口,吸收最大值在1082-1290 nm。

本文要點:

1)實驗在水溶液中制備了該半導體聚合物點(Pdots),其熒光量子產率為0.05- 0.18%。隨后,研究人員也將其用于對活體小鼠進行無創性的顱腦成像,并證明其具有非常好的空間分辨率和信號背景對比度。

2)綜上所述,這一研究也為設計NIR-IIa甚至是NIR-IIb發光的Pdots提供了一個新型通用的平臺。

Ming-Ho Liu. et al. Polymethine-Based Semiconducting Polymer Dots with NarrowBand Emission and Absorption/Emission Maxima at NIR-II for Bioimaging. Angewandte Chemie International Edition. 2020

DOI: 10.1002/anie.202011914

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202011914

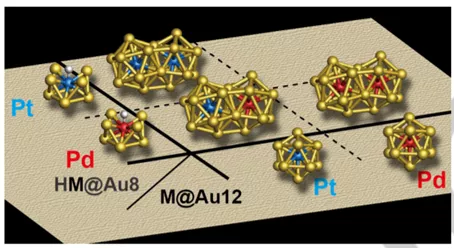

10. Angew:二十面體M@Au12(M = Pd,Pt)超原子的可控二聚和鍵合

其它金屬原子摻雜的Au團簇的合成與原子結構的解析對理解團簇的電子結構提供了參考。近日,東京大學Tatsuya Tsukuda等報道了MM’Au36(PET)24 (M, M’ = Pd, Pt; PET = SC2H4Ph) 團簇的可控合成與原子級結構解析。

本文要點:

1)作者通過氫介導的[MAu8(PPh3)8]2+和[M’Au24(PET)18]–的融合反應獲得了MM’Au36(PET)24團簇:Pd2Au36(PET)24,PdPtAu36(PET)24和Pt2Au36(PET)24。

2)X射線單晶衍射分析表明,MM’Au36(PET)24具有由M@Au12和M'@Au12超原子組成的雙二十面體MM’Au21核。

3)盡管MM'Au21超原子分子在價電子數(12 e)方面對應于O2,但其二十面體之間的距離要大于對應于F2的Au38(PET)24的雙二十面體Au23核中的距離, 且其自旋態為單重態。

4)作者通過基于M@Au12和M’@Au12超原子的1P超原子軌道之間的傾斜(非正交)鍵相互作用的“彎曲鍵模型”解釋的了該反常的結果。

該工作不僅為合成超原子分子提供了一種通用的方法,而且為超原子分子的鍵合理論提供了新的見解。

Emi Ito, et al. Controlled Dimerization and Bonding Scheme of Icosahedral M@Au12 (M = Pd, Pt) Superatoms. Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI: 10.1002/anie.202010342

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202010342

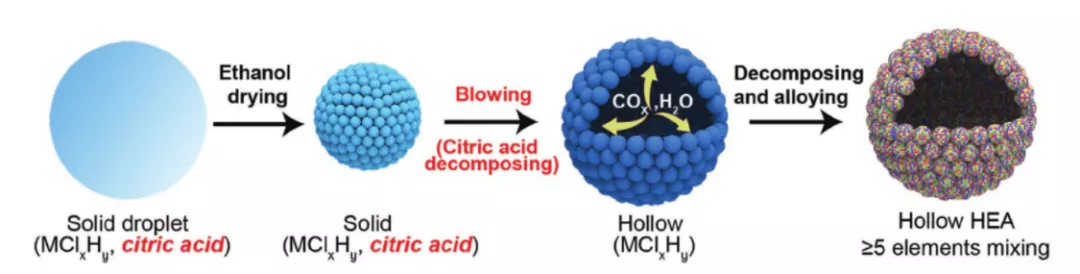

11. AM:多種金屬鹽合成空心高熵納米粒子

在空心結構納米粒子中混合多種金屬元素是一種合成高效、價格有優勢催化劑的有效方案,但是因為在惡劣的合金化反應過程中控制形貌有較大難度,合成多元素空心納米粒子材料通常局限于兩/三種元素。有鑒于此,馬里蘭大學胡良兵等報道了一種快速、連續合成空心結構高熵合金納米粒子的方法,該方法中通過一種連續的“液滴-納米粒子”過程,具體借助氣體發泡劑的分解過程中生成大量氣體,在加熱過程中原位產生大量液滴。隨后通過金屬鹽分解,實現了成核/生長得到多金屬組成的納米粒子。

本文要點:

1)合成方法。將等量0.05 M MClxHy、0.1 M檸檬酸溶解于乙醇中,通過碰撞霧化器方法將前體溶液形成大量的小液滴,穿過擴散干燥器除去溶劑,隨后接入1080 ℃中煅燒。

2)這種空心結構高熵合金材料中,單位質量有較多的活性位點,導致其有望用于Li-O2電池中的陰極催化劑,達到迄今為止單位催化劑擔載量中最高的電流密度(2000 mA gcat-1),并且催化劑展示了較高的穩定性、壽命。該工作展示了一種制備高熵空心結構納米材料的連續性方法,并且有望用于能源、催化相關領域。

Xizheng Wang, et al. Continuous Synthesis of Hollow High‐Entropy Nanoparticles for Energy and Catalysis Applications, Adv. Mater. 2020

DOI: 10.1002/adma.202002853

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202002853

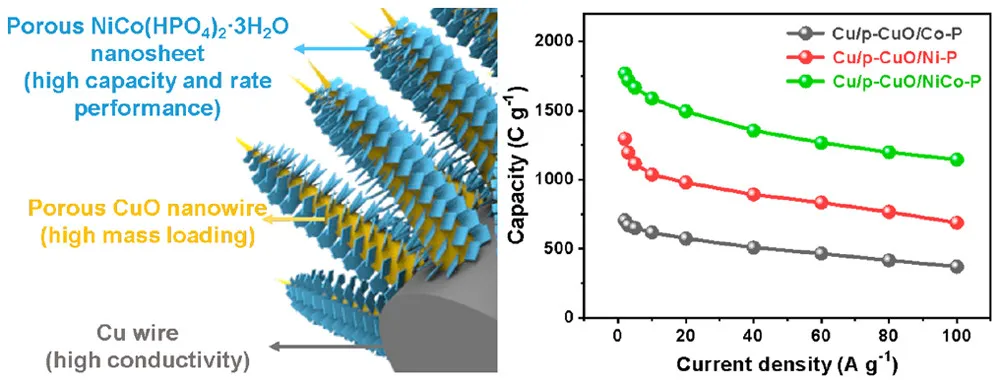

12. ACS Nano:一種制備超高容量和倍率性能超薄磷酸鎳鈷納米片的通用電沉積策略

過渡金屬磷酸鹽/磷化物具有良好的理論電化學性能,在先進超級電容器中顯示出巨大的應用潛力。遺憾的是,由于受到加工工藝和整體結構的限制,其比容量和倍率性能仍然不盡如人意。有鑒于此,南昌大學陳義旺教授,袁凱教授報道了在室溫下一步電沉積制備具有超薄片狀陣列結構的過渡金屬磷酸鹽電極。值得注意的是,盡管已經報道了采用電沉積方法來制備用于電催化的金屬磷酸鹽,但得到的卻是致密的薄膜而不是超薄的納米片狀陣列結構。

本文要點:

1)作為概念驗證,研究人員合成并研究了具有超薄納米片狀結構的過渡金屬磷酸鹽NiCo(HPO4)2·3H2O(NiCo?P)。TEM圖像顯示,NiCo?P納米片呈多孔結構,表面有許多孔。原子力顯微鏡(AFM)圖像進一步證實了NiCo?P納米片的超薄性質,平均厚度為2.29 nm。HRTEM圖像顯示,NiCo?P納米片表面形成了豐富的缺陷位。此外,利用X射線粉末衍射(XRPD)檢測到NiCo(HPO4)2·nH2O的衍射峰。

2)研究人員在多孔CuO納米線上原位生長致密的NiCo?P納米片陣列(Cu/p-CuO/NiCo?P),在2 A g?1下具有1768.5 C g?1的超高比容量,在100 A g?1下具有1144.8 C g?1的優異倍率性能,在10 A g?1下,經過10000次循環后容量保持率可達92%的長循環壽命。此外,在功率密度為800.6 W kg?1時,不對稱超級電容器(ASC)器件表現出88.1 WH kg?1的高能量密度。更重要的是,NiCo?P納米片狀陣列可以均勻沉積在各種導電基底(碳布、銅箔、銅網、泡沫鎳、鎳/石墨烯泡沫、FTO玻璃等)上。

研究工作為過渡金屬磷酸鹽類納米片狀材料在儲能/轉換、電催化等電化學能量相關領域的應用提供了契機。

Jun Huang, et al, A General Electrodeposition Strategy for Fabricating Ultrathin Nickel Cobalt Phosphate Nanosheets with Ultrahigh Capacity and Rate Performance, ACS Nano, 2020

DOI:10.1021/acsnano.0c07326

https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c07326