Nature Reviews Materials于2016年創刊,至今,該期刊的影響因子達71多分,影響力在全部期刊中位列第3。該期刊創刊目的是解決材料科學領域的熱點問題,或針對材料科學領域的科學領域提供簡短的權威性意見。

近日,奇物論編輯在追蹤最新文獻時發現,對于生物醫學材料領域相關的有兩篇非常具有可讀性的綜述,均出自院士之手,分別綜述的是關于π-共軛聚合物納米粒子、非晶態二氧化硅納米粒子的合成以及各自在生物醫學等領域相關的研究。(如有表述不當,懇請指出)

通過π共軛聚合物自組裝的功能納米顆粒

首先,最新的一篇是來自英國皇家學會院士、加拿大皇家科學院院士Ian Manners教授,作為聚合物自組裝的大佬,他本次受邀撰寫的綜述是關于通過π共軛聚合物自組裝的功能納米顆粒。

π共軛聚合物已成為有機電子,生物醫學成像和治療以及傳感技術中眾多應用的有希望的候選者。自從1970年代高導電性聚乙炔的研究(后來獲得諾貝爾獎)以來,在π共軛材料的合成和應用方面都取得了令人矚目的進展。使這些聚合物具有吸引力的一些關鍵特征包括其光學和電子性能,在溶液中易于加工,組成靈活性和可定制性以及低成本。

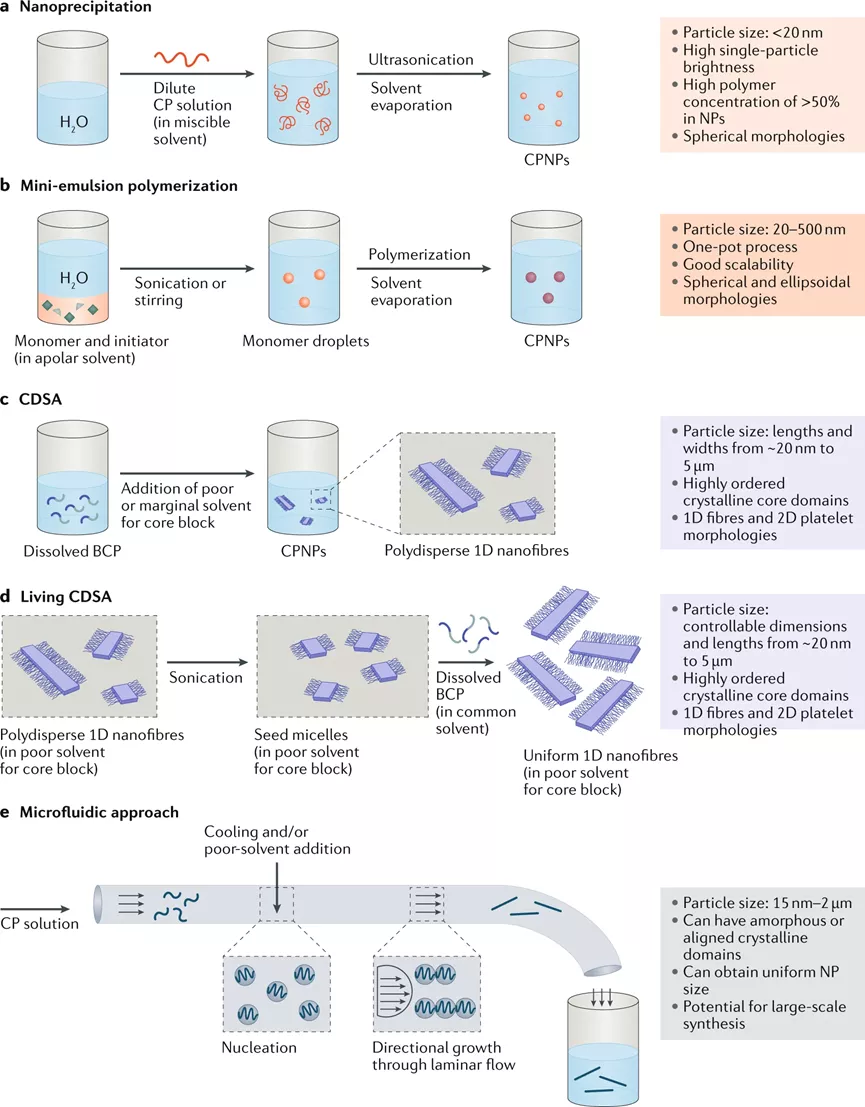

首先,Ian Manners等總結了用于合成π-共軛聚合物納米粒子(CPNPs)的方法,包括目前最常用的兩種主要的合成方法:再沉淀法或微乳液法。以及最近出現的:結晶驅動自組裝(CDSA), “活性”結晶驅動自組裝以及微流體方法。整體概述如下圖所示:

圖|用各種方法制備共軛聚合物納米粒子(CPNPs)的方案

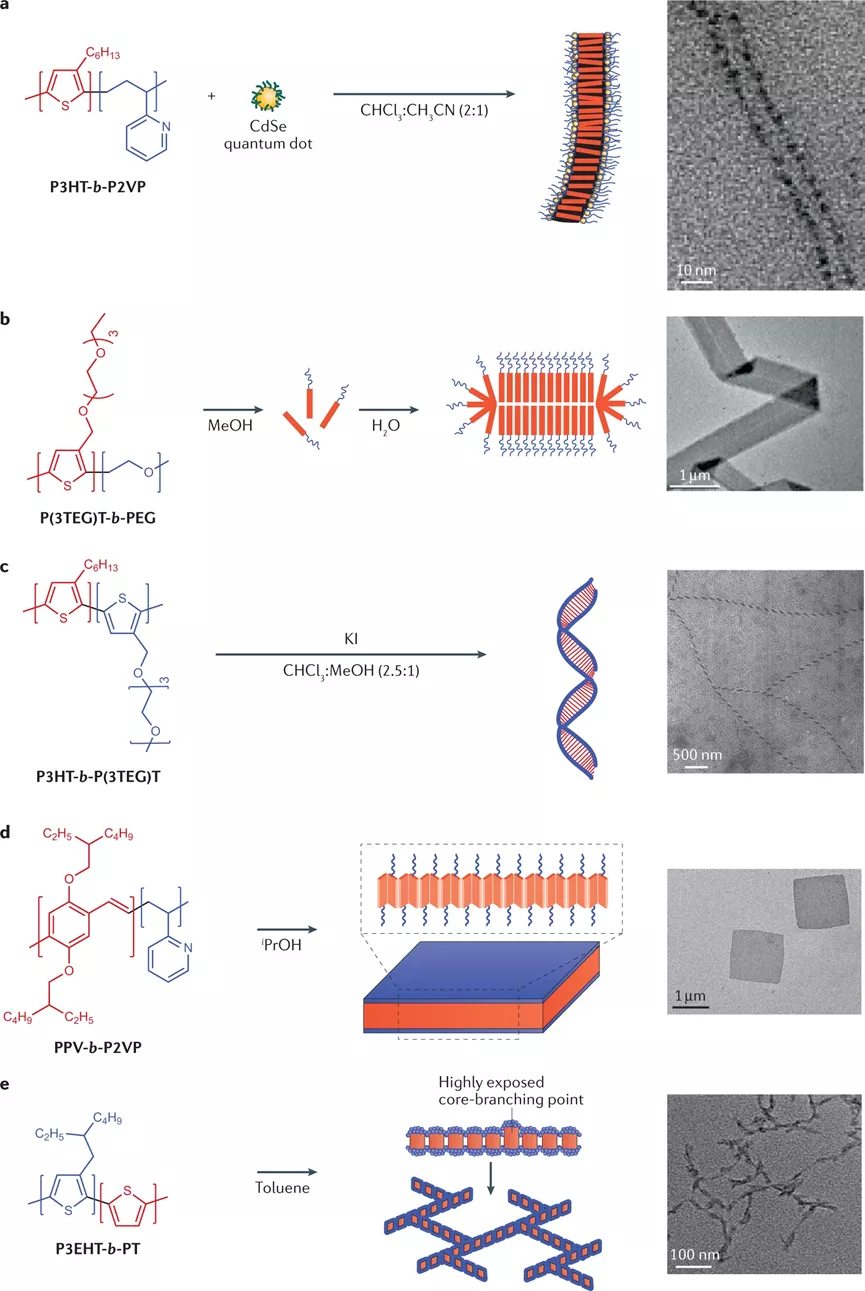

然后對兩親性π-共軛嵌段共聚物納米粒子的自組裝形態方向的研究進行綜述,例如,合成一維的,二維的等形狀。

圖|具有不同形態的兩親性π-共軛嵌段共聚物納米粒子的化學結構、示意圖和透射電鏡圖像

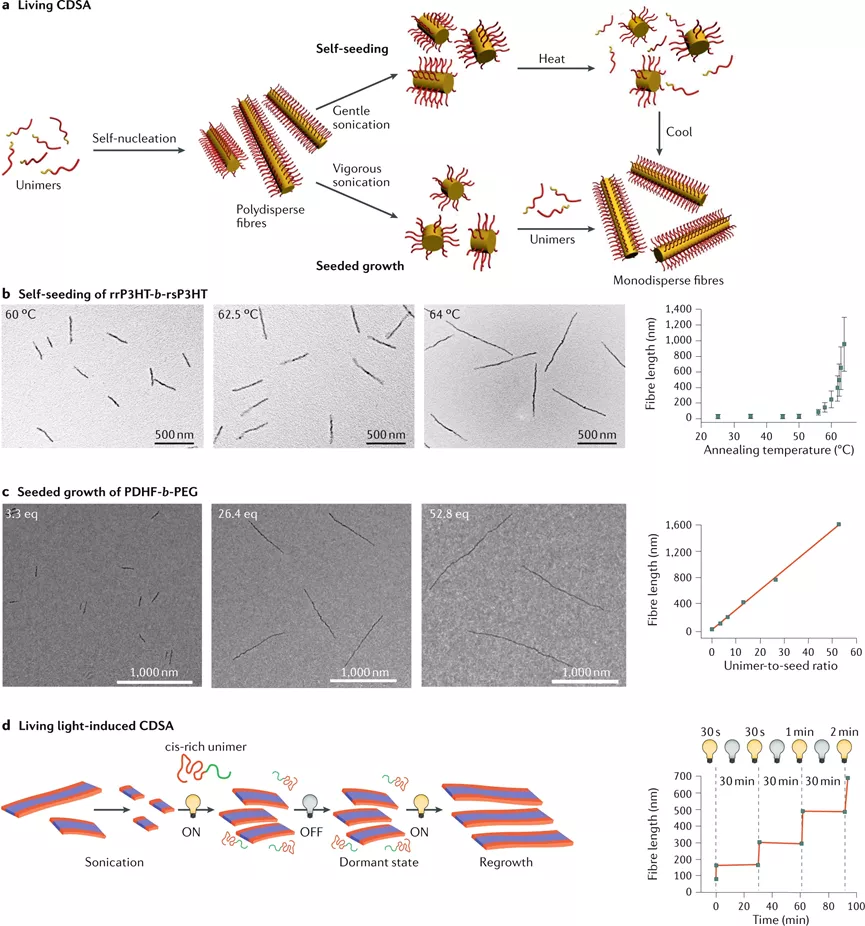

之后,開始對Ian Manners課題組開發的“活性”結晶驅動自組裝進行圖解。目前已經建立了兩種活性CDSA方法,稱為種子生長和自種,以控制溶液中納米顆粒的大小。具體如圖所示:

圖| 活性結晶驅動自組裝(CDSA)方法可以合成長度可控的共軛聚合物纖維。a示意圖顯示了種子生長和自組裝活性CDSA方法中的關鍵步驟。

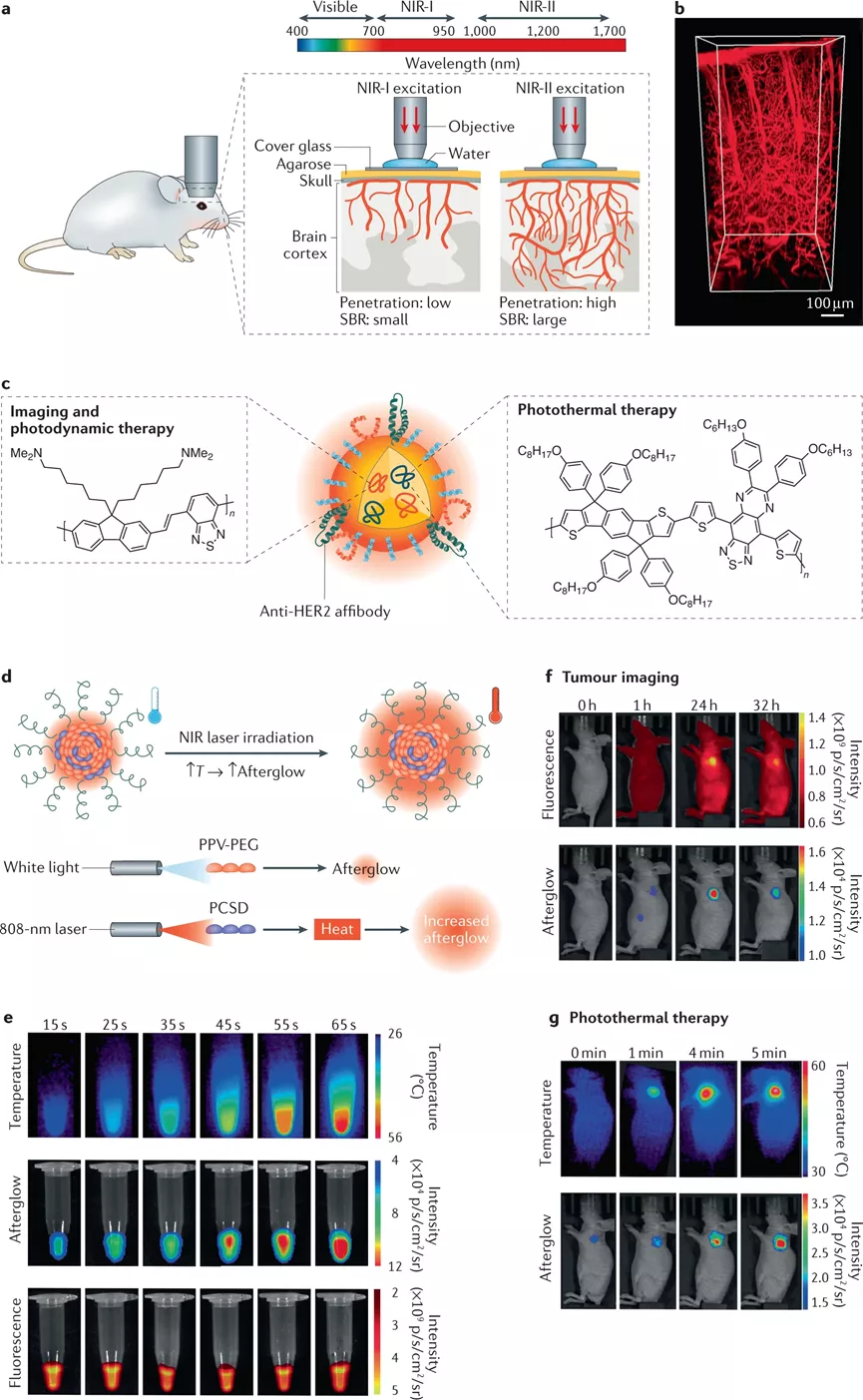

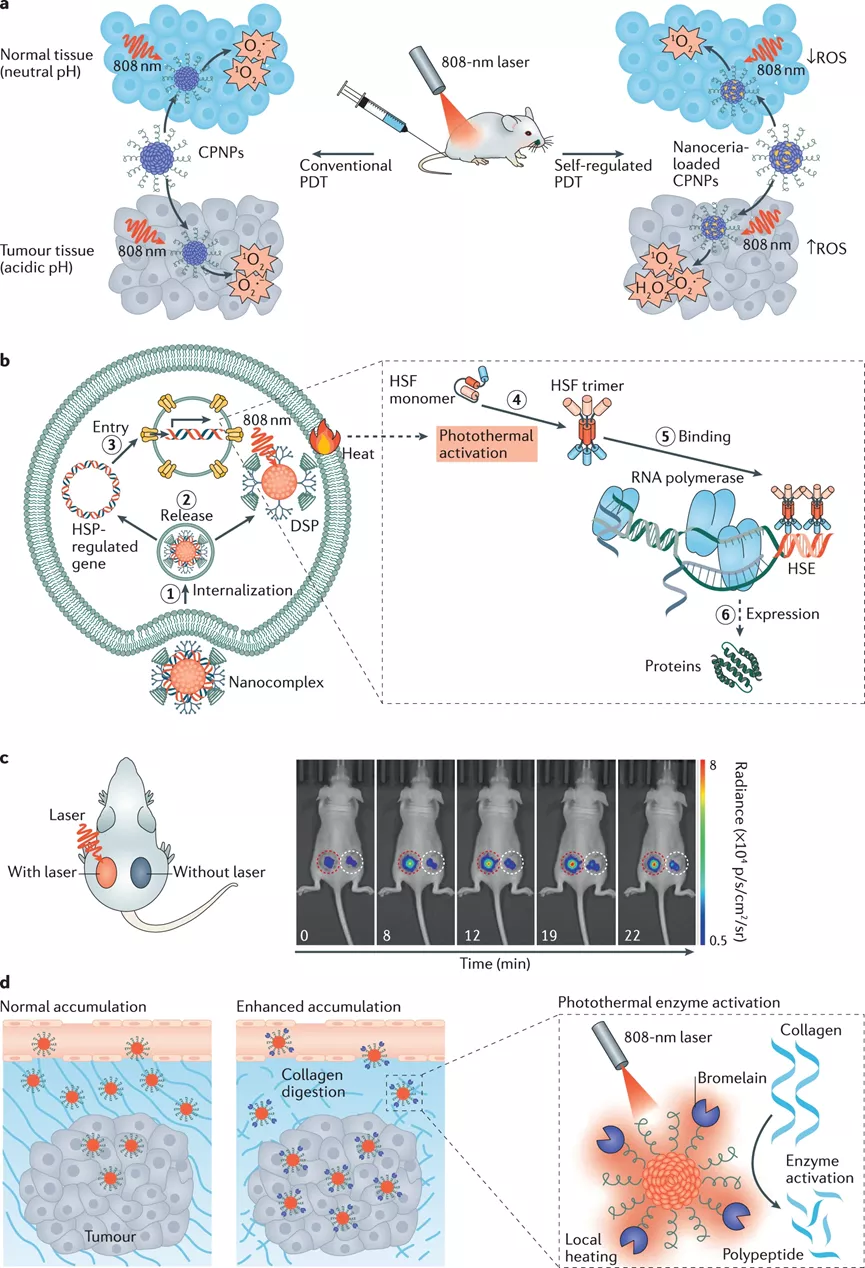

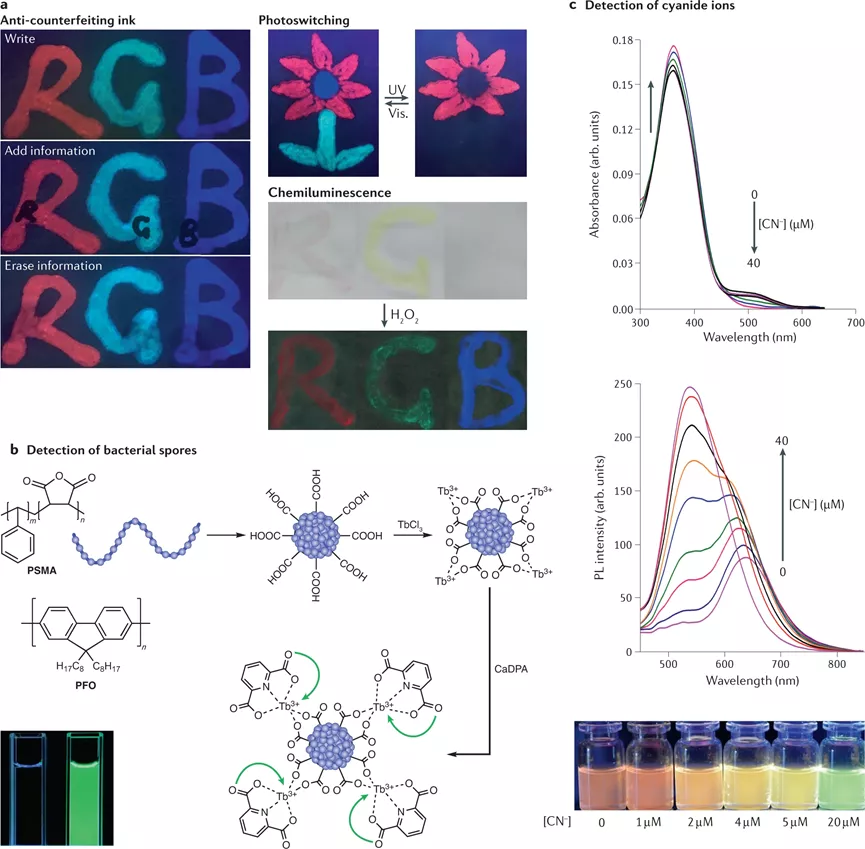

還介紹了所得納米粒子在電子和光電,生物醫學成像和治療,光催化和傳感等應用中的用途。

圖|共軛聚合物納米粒子的成像和光療

圖|工程化以響應或觸發生物事件的共軛聚合物納米顆粒的例子

圖|基于共軛聚合物納米粒子的刺激響應系統

最后,作者討論了這一有前途的納米材料類別的當前挑戰和未來研究的可能方向。例如可以用于納米治療領域、柔性可穿戴等研究領域。

合成非晶態二氧化硅納米粒子:毒性、生物醫學和環境影響

第二篇介紹的綜述是來自美國國家工程院院士,美國藝術與科學院院士,美國國家發明家科學院院士C. Jeffrey Brinker教授,同時,他也兼任ACS Nano 副主編。在本次邀請的綜述中,Brinker教授等人綜述了合成非晶態二氧化硅納米粒子以及關于其毒性,生物醫學和環境影響。

天然二氧化硅和硅酸鹽主要是晶態的,是地殼中含量最多的成分,而人工合成的二氧化硅(SASNs)則通常是非晶態的,能夠以噸計的數量被生產進而用于商業和新興的醫療領域。目前,人們關于二氧化硅是什么及其對醫學和環境的影響仍然存在很多誤解。人們通常認為,無論其來源如何,納米二氧化硅顆粒都是有毒的。

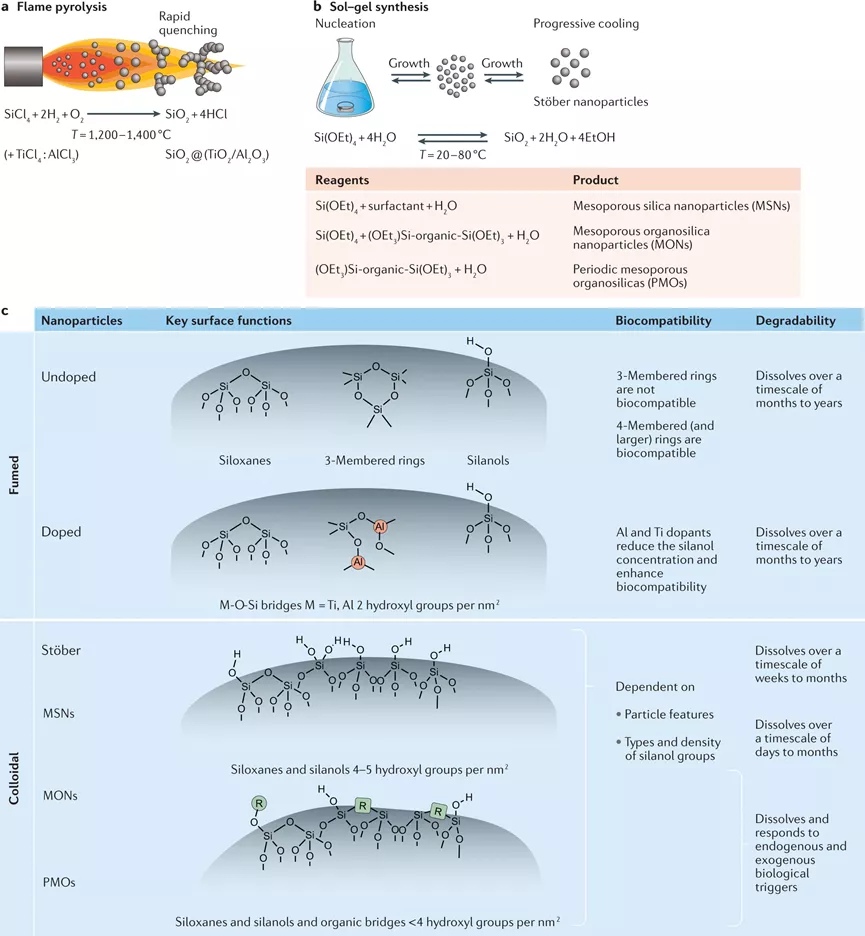

但是Brinker教授等人強調并非所有的二氧化硅納米粒子都具有相同的特性,并探討了組成,合成,加工和環境暴露如何影響毒性。盡管具有相似的大小、形狀和成分,但通過熱解或膠體過程制備的SASNs往往具有截然不同的毒性,然而這一點迄今尚未得到研究團體的普遍認可。

于此,該課題組撰寫該綜述旨在建立SASN的合成、結構和性質之間的關系,重點是生物醫學應用和對環境的影響。

圖|氣相二氧化硅和膠體二氧化硅的合成-結構-生物安全關系

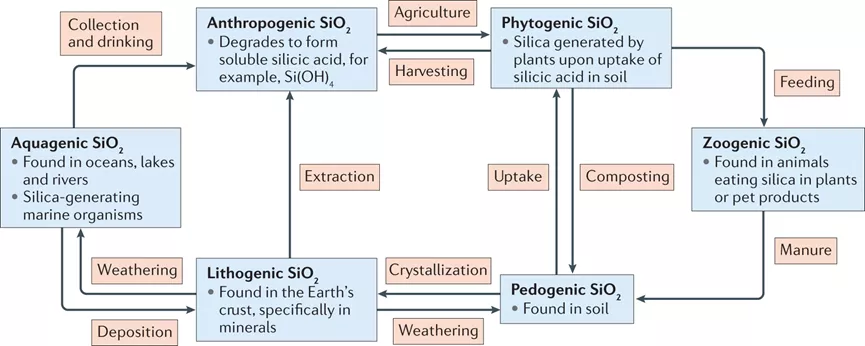

就對環境而言,所有SASN在生物圈中都降解為單硅酸Si(OH)4。硅酸是無毒的,可作為可溶性二氧化硅來源,向動植物界提供必需的二氧化硅。在完全降解之前,SASN的潛在毒性取決于環境暴露條件。口服攝取的SASN可以耐受非常高的劑量,它們是食品和商品的常見添加劑。但是,持續吸入熱解氣相二氧化硅會導致慢性炎癥。

圖|地球上六種主要二氧化硅來源之間的關系

然后是關于SASN的生物醫學意義。膠體SASN的生物相容性,以及在所謂的介孔二氧化硅納米粒子(MSN)中對內部中孔的孔徑和表面化學進行工程改造的能力,導致了使用MSN作為治療劑和成像劑的載體的研究激增,以及用于治療和診斷(熱療)貨物的合并。盡管許多基于MSN的系統會根據當前的化學勢梯度來被動地運送貨物,但研究已集中在工程響應型MSN上,這些MSN具有環境響應型觸發器,僅可在所需的微環境或細胞內空間中可控地釋放貨物。

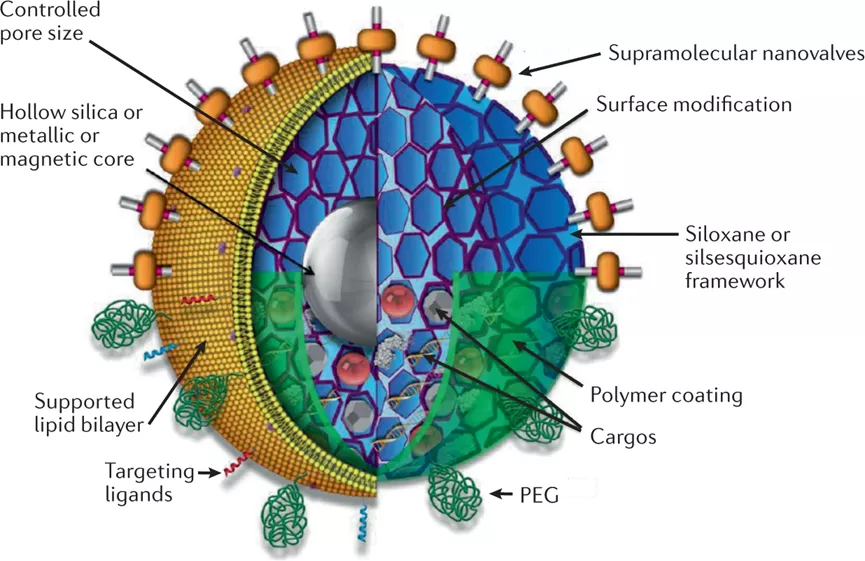

例如,下圖展示納米平臺可以用空心、金屬或磁芯構成,以實現超聲或磁共振成像對比度增強或賦予光熱特性。

該骨架可由二氧化硅或倍半硅氧烷組成,從而能夠控制電荷,硅烷醇密度和溶解速率。

孔徑的大小可以從2 nm到20 nm以上不等,并可以通過各種化學功能進行修飾,以容納,裝載和釋放各種分子,蛋白質和核酸貨物。

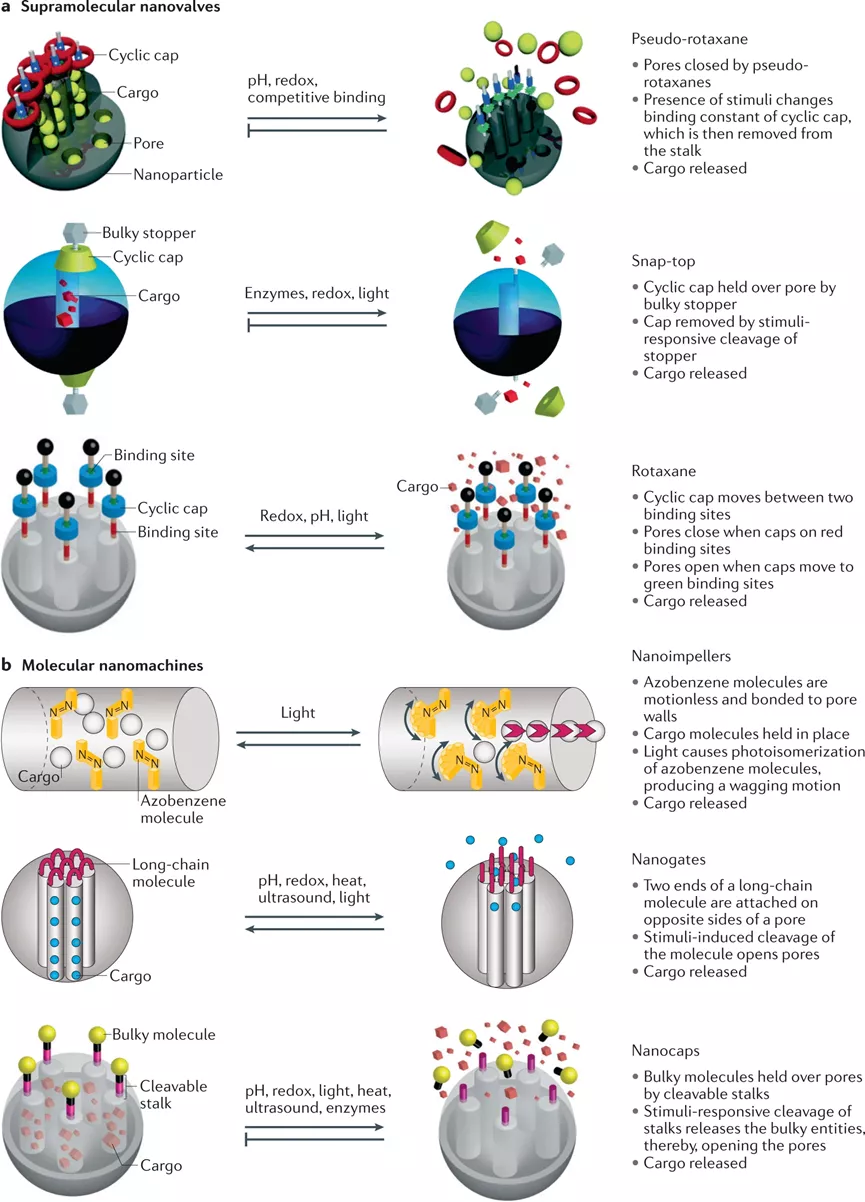

可以使用刺激響應性超分子納米閥修飾孔口,以容納貨物并啟用環境觸發的釋放機制。

經常用聚合物(例如聚乙二醇(PEG))修飾外部顆粒表面,以保護硅烷醇基團,減輕蛋白質的吸附并增強生理條件下的穩定性。

另外地,可以將顆粒包封在合成的脂質雙層或多層中或在天然細胞或細胞器膜中以包含貨物,使pH觸發釋放并增強生物相容性。

最后,可以用與靶細胞或微環境上過表達的受體結合的靶向配體修飾顆粒,以實現特定于細胞和特定于疾病的貨物運輸。

圖|基于介孔二氧化硅和倍半硅氧烷的輸送平臺的模塊化特征示意圖

圖|開發了介孔二氧化硅超分子納米閥和納米機械,以實現刺激觸發的貨物釋放

同樣在最后,Brinker教授對該領域的發展前景進行了展望,并認為除了生物相容性,生物可降解性也可以引入用于釋放藥物,例如在硅氧烷骨架上引入有機基團。而可調節的降解速率和機理對于設計更安全、可生物降解的二氧化硅基產品的設計也具有關鍵的環境影響,可謂一舉兩得!

參考文獻:

1. Liam R. MacFarlane, et al. Functional nanoparticles through π-conjugated polymer self-assembly. Nat. Rev. Chem., 2020

DOI: 10.1038/s41578-020-00233-4

https://www.nature.com/articles/s41578-020-00233-4

2. Jonas G. Croissant. et al. Synthetic amorphous silica nanoparticles: toxicity, biomedical and environmental implications. Nature Reviews Materials. 2020

https://www.nature.com/articles/s41578-020-0230-0