第一作者:張康康、王聰、張敏昊、白占斌

通訊作者:宋鳳麒、季威、謝素原、史夙飛、Mark A. Reed

通訊單位:南京大學、中國人民大學、廈門大學、倫斯勒理工學院、耶魯大學

研究亮點:

1. 實現了一個三端子的新原理Gd@C82單原子存儲器,一種用電偶極子而不是磁偶極子在單分子水平上存儲信息的新型存儲設備。

2. 證實了嶄新的單分子“鐵電”物理,在單分子水平上證明了單分子駐極體及其物理的存在。

大數據的興起和工業物聯網的繁榮,使得超高密度信息存儲設備的需求不斷上升。為了使存儲元件最小化,研究人員正在努力研究新的存儲材料。當前微電子工藝特征尺度已經走到5 nm甚至更小,再往小走,必然進入原子尺度。

在這一背景下,以單個原子為信息單元的存儲/邏輯器件的設計就成為未來原子集成電路的關鍵研發內容。

單原子存儲器件

科學家從未停止對單原子的追逐!

1993年,法國科學家M. A. Novak等人發現了單分子磁體的巨大潛力,但其工作溫度太低,無法實際應用(Nature 1993, 365, 141–143)。

2018年,日本科學家首次生長出有單分子駐極體行為的晶體(Angew. Chem. Inter. ed. 2018, 57,1-5)。其遺留問題是,在大量塊體或液體中還有偶極-偶極相互作用的可能性。

2018年,英國科學家Richard A. Layfield等人發展了一種單分子磁體,可以超過液氮溫度的切換極性,進一步激發了人們對單分子存儲器件開發和實際應用的期望。(Science 2018,362, 1400-1403)

近日,來自南京大學、廈門大學、中國人民大學、耶魯大學、倫斯勒理工學院等單位的一個聯合團隊報道了一個三端子的新原理Gd@C82單原子存儲器。

這是一個以單個Gd原子在C82原子籠中的位置作為信息的存儲方案,實現了用電偶極子而不是磁偶極子在單分子水平上存儲信息的新型存儲設備。除此之外,這一研究還證實了嶄新的單分子“鐵電”物理。日本知名學者Sadafumi Nishihara教授在同期發表評論文章。

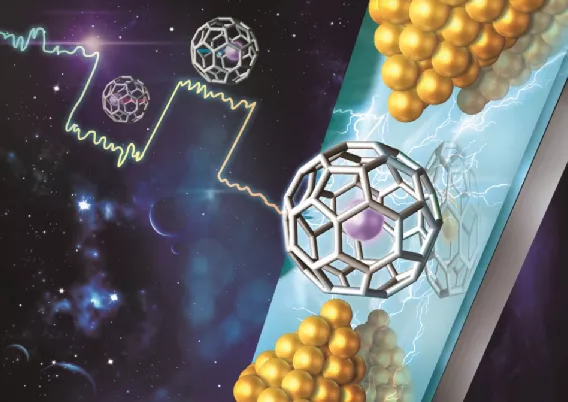

圖1 基于Gd@C82的單原子存儲方案

方案設計

實驗中,科研人員將Gd@C82分子沉積在已經加工好的三端器件上,在低溫下利用負反饋電遷移的方法在50 nm寬的金電極中用電流斷裂出大約1 nm寬的間隙。

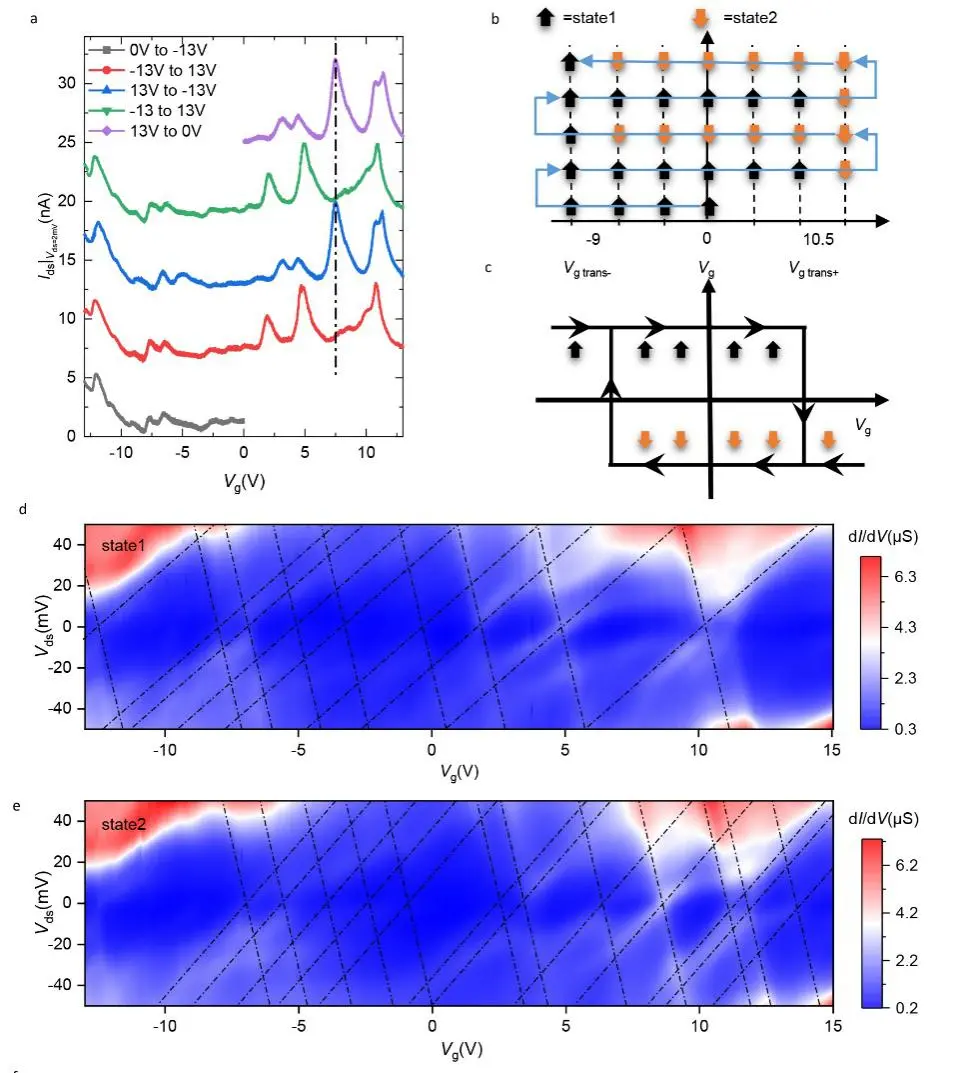

當改變柵極電壓時,Gd@C82的分子能級被依次調至源漏電極的電勢窗口中,在電流上便會出現一系列庫侖振蕩峰,如圖2a所示,而這些峰位是與分子結構相關的。

實驗發現,該單分子器件呈現出了兩套庫侖振蕩峰位,并且可以通過施加較大柵極電壓可控的將器件調至某一套振蕩峰位,即說明可以通過柵極調控分子的結構。通過這個過程可以總結得到一個類似鐵電電滯回線的結果,其矯頑場大約在1 V/nm的水平(如圖2b,c所示)。以往這一分子已經被發現存在偶極矩,所以這一單分子水平的電滯回線和矯頑場給出了單分子“鐵電”物理的關鍵證據。

本器件可以詳細的進行三端電流電壓的掃描,連續穩定的工作一個月以上,作者詳細的給出了兩套不同的微分電導強度圖,如圖2d,e所示,這兩套微分電導強度圖可以給出其中分子能級的信息。這也指明了電場的操控可以使碳籠分子處于兩個不同的分子態,這與以往認為C82籠有多個亞穩的原子停留位置的觀點是一致的。

圖2. 在門電壓調控下兩個分子態的轉化

既然可以通過柵極將分子可控的調至雙穩態,便可以利用在同一測量環境下,當一個結構處于庫侖振蕩的導通區,而另外一個結構處于庫侖振蕩的阻塞區時電流上表現出的巨大差異來實現信息的存儲。圖3便展示了一個基于此原理的存儲操作,器件的源漏電流在開關前后被可控的調至“高”和“低”兩種狀態。可以看出高低電阻態的電阻差距達到可觀的水平。

理論計算

研究團隊開展了基于密度泛函理論的計算解釋了這一實驗。結果表明,Gd@C82分子中Gd原子具有C82籠上相鄰的兩個最穩定吸附位點,能量相差6 meV,其轉化勢壘約11 meV,可以通過電場可控的將Gd原子調至碳籠的不同位置。

由于Gd@C82分子的正負電荷中心并不重合,使得分子中存在一個電偶極距,Gd原子位置的改變同時也是分子電偶極距的改變,類似一個單分子水平的鐵電體,這也是電滯回線出現的原因。

所以,本器件事實上是一個單分子“鐵電”機理的新原理的單原子存儲器。

事實上,單分子“鐵電”的說法在概念上是不嚴謹的,準確的說,應該叫單分子駐極體。這一概念可以類比化學中的單分子磁體,其物理是通過各向異性能實現單個自旋的穩定,單分子駐極體就是單個穩定的電偶極。

圖3. 二進制存儲操作的模擬

結語

當前的磁盤利用20nm尺度的磁性材料作為單個存儲單元,人們往往認為單原子存儲器是當前磁盤走向更高密度的極致方案。然而,由于有限溫度下的超順磁現象,單個自旋或磁矩是非常難于穩定的,或者溫度極低。

IBM在2017年公布了利用STM在Ho原子中實現了磁存儲的讀寫(Nature 2017, 543, 226–228),其工作在液氦溫度以下。本團隊做Gd@C82單分子器件最初也是奔著單自旋存儲目標的,然而在團隊能實現的最低溫下也沒有觀察到磁性存儲的跡象,反而意外的看到了單分子駐極體操控的新物理,實現了一個類鐵電存儲器。

本工作以“A Gd@C82 single-molecule electret”為題于10月12日發表在《自然 納米技術》(Nature Nanotechnology),南京大學張康康同學、中國人民大學王聰同學、南京大學青年教師張敏昊、南京大學白占斌同學共同作為論文的第一作者。南京大學物理學院宋鳳麒教授、中國人民大學季威教授、廈門大學謝素原教授、倫斯勒理工學院史夙飛教授、耶魯大學Mark A. Reed教授為論文的共同通訊作者。這一工作歷時四年,是王伯根教授、宋鳳麒教授推動南京大學單分子水平輸運研究的一項重要成果。南京大學王廣厚、吳培亨、劉俊明、蔡宏靈、張善濤、宋友、王學鋒、潘丹峰、涂學湊、張帥、曹路、胡國睿、陳健、康琳、東南大學王金蘭、廈門大學譚元植等教授和謝芳芳同學為工作提供了幫助。該工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金委、中國科學院戰略重點研究項目、中央高校基本科研業務費等項目的資助,以及人工微結構科學與技術協同創新中心的支持。

參考文獻:

Kangkang Zhang et al. A Gd@C82 single-molecule electret. Nature Nanotechnology 2020.

https://www.nature.com/articles/s41565-020-00778-z