回顧人類歷史,何嘗不是一場人類與瘟疫的戰斗史,黑死病、天花、霍亂、瘧疾、流感、肺結核、鼠疫、SARS等等,再到當前的新冠病毒,每一場幾乎都是災難性的。

然而,另一場危機即將來臨,那就是細菌的耐藥性,也稱“超級細菌”。上世紀初,青霉素的發現挽救了許多細菌感染的生命,但是近年來,由于抗生素的濫用,其藥效逐漸失去效力,該過程逐漸篩選出對抗生素產生耐藥性的細菌。此外加上缺乏激勵措施,生物制藥業不愿開發新的抗生素,使危機更加復雜。如果沒有有效的藥物治療,我們將回到抗生素前的時代,面對曾經容易治療的細菌感染變得無法治愈的現實。

傳統抗生素主要是設計用來抑制DNA,RNA,蛋白質和細胞壁細菌合成的小分子。同時,細菌利用多種機制獲得抗藥性。病原體可以使其細胞壁結構不滲透藥物分子,過表達多藥外排泵以排出藥物,改組藥物靶標的遺傳密碼以降低藥敏性,或分泌進攻性酶以破壞藥物達到目標。隨著每種機制的不斷發展,細菌不斷變異。相比之下,抗生素的作用機制可能是預設的且不變的,因此抗生素的功效是搖擺不定的。

那還有什么其他辦法能替代抗生素且不讓細菌產生耐藥性呢?

研究人員轉向了納米材料!

為何是納米材料?

1)這些納米級材料不僅允許一個分子組裝,而且允許大量分子組裝以與宿主和病原體進行動態連接。這些材料形成獨立的“納米物體”,可以提高抗生素效力或不使用抗生素而具有殺菌活性。

2)另一個新興領域是具有納米結構的表面的塊狀材料,可防止細菌附著或通過與細菌的物理機械相互作用來殺死那些附著的細菌。

圖|兩個新興領域

在這兩個領域,納米材料利用獨特的機制來抵抗細菌感染。那他們各自又有那些進展呢?

鑒于此,加州大學圣地亞哥分校張良方教授在Nature Reviews Microbiology上發表評述——在抗生素耐藥性中出現的納米材料,主要是針對上個月發表在該期刊上的兩篇綜述進行評述。

兩篇綜述具體為:

基于納米材料療法用于治療耐藥性細菌感染

第一篇是來自馬薩諸塞大學阿默斯特分校Vincent M. Rotello等人在Nature Reviews Microbiology上發表的基于納米材料療法用于耐藥性細菌感染。

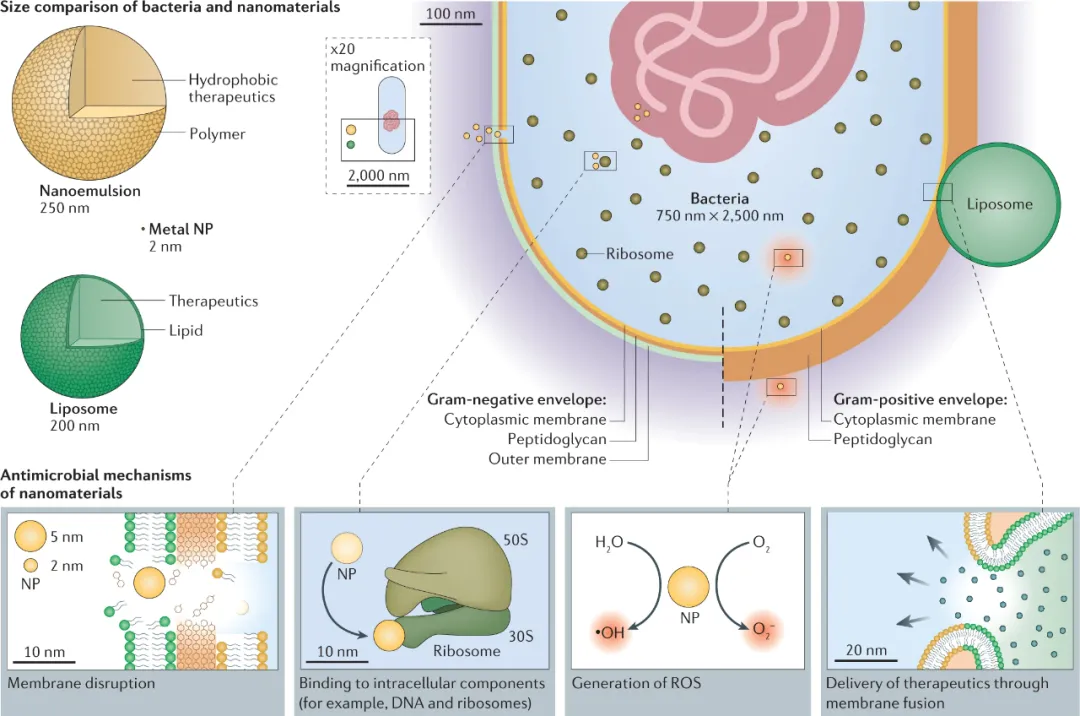

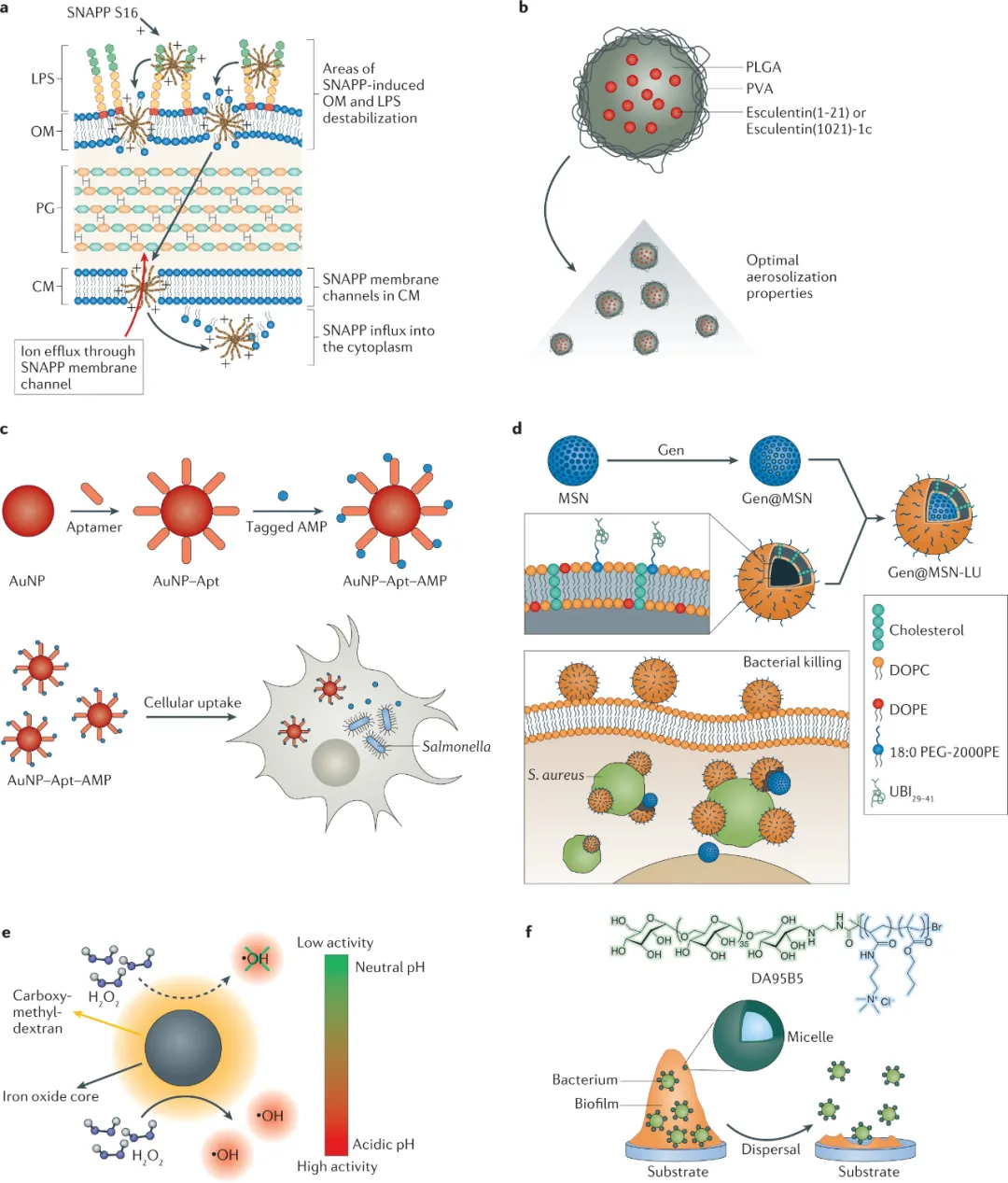

在綜述中,Rotello等人回顧了各種獨立納米材料的殺菌機理,例如納米粒子,納米棒,納米線和2D材料。該機制一般可分為兩類:增加現有抗生素的效力以及在沒有抗生素的情況下發揮全新的殺菌作用。

在第一類中,納米材料充當載體,其設計主要側重于協調抗生素有效載荷的時空釋放。例如,納米材料可以優先向細菌傳遞抗生素,這是一種通過減少總體藥物暴露量來增強藥物效力的機制。這些基于納米材料的藥物載體可以克服細胞壁壘,并將抗生素傳遞至細胞質以殺死細胞內細菌。此外,納米材料可以提供多種抗生素并設定其釋放曲線以抑制多個細菌靶標。

圖|納米抵抗微米

在第二類中,納米材料賦予了全新的機制,無需使用抗生素即可殺死細菌。這些納米材料可以通過主要的物理或生化過程對病原體產生致命的傷害。

圖|用于對抗細菌感染的基于納米材料的策略示例

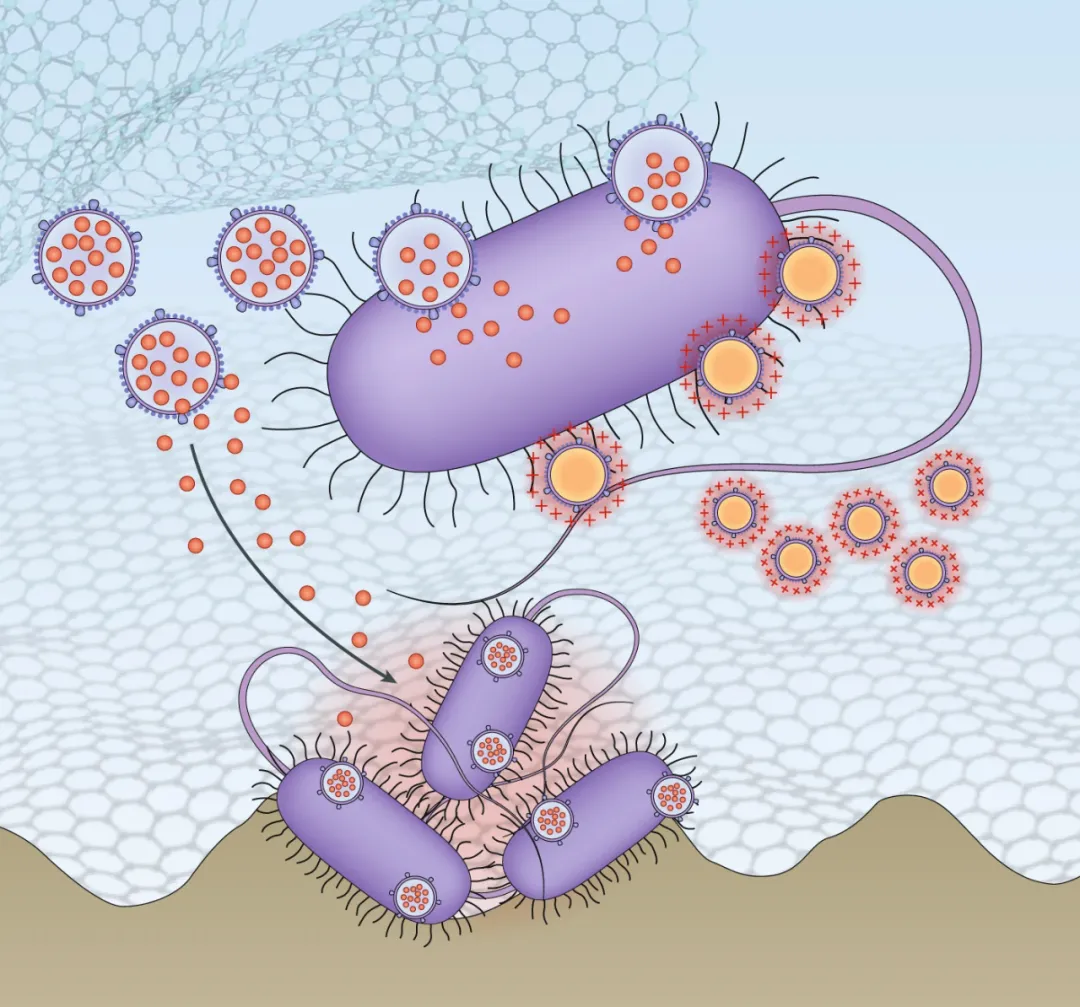

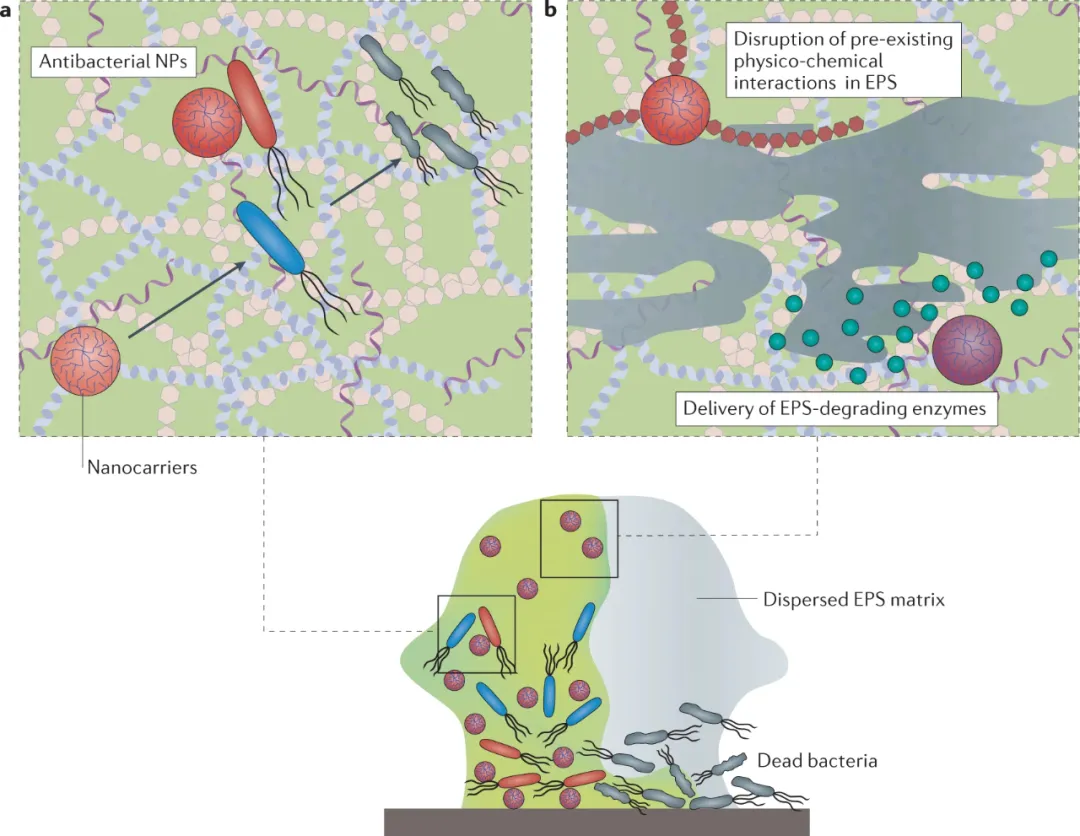

作者還強調了生物膜所面臨的獨特挑戰,生物膜可以保護細菌并誘導抗性。在這方面,納米材料可以通過酶或機械力破壞細胞外聚合物(EPS)。通常可以通過調節納米材料的尺寸和表面特性來實現深入滲透到EPS基質中的能力,這對于實現其殺菌活性至關重要。

圖|使用納米顆粒消滅生物膜

納米結構表面的機械殺菌作用

在另一篇文章中,澳大利亞斯威本科技大學Ivanova和美國俄亥俄州立大學Paul Stoodley等人專注于納米結構表面,并通過篩選實驗和理論研究來回顧其抗菌機制。

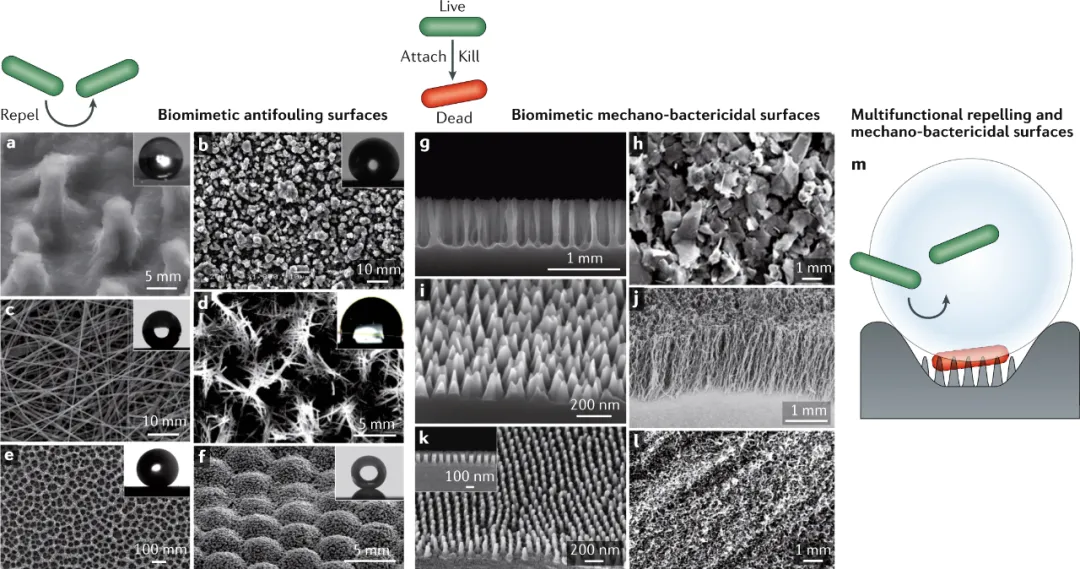

在這一領域,天然防污材料(例如植物的葉子和昆蟲的翅膀)一直是靈感的主要來源。

為了排斥細菌,一種常見的機制是通過超疏水性來截留空氣,這會減少細菌附著的可用表面積。

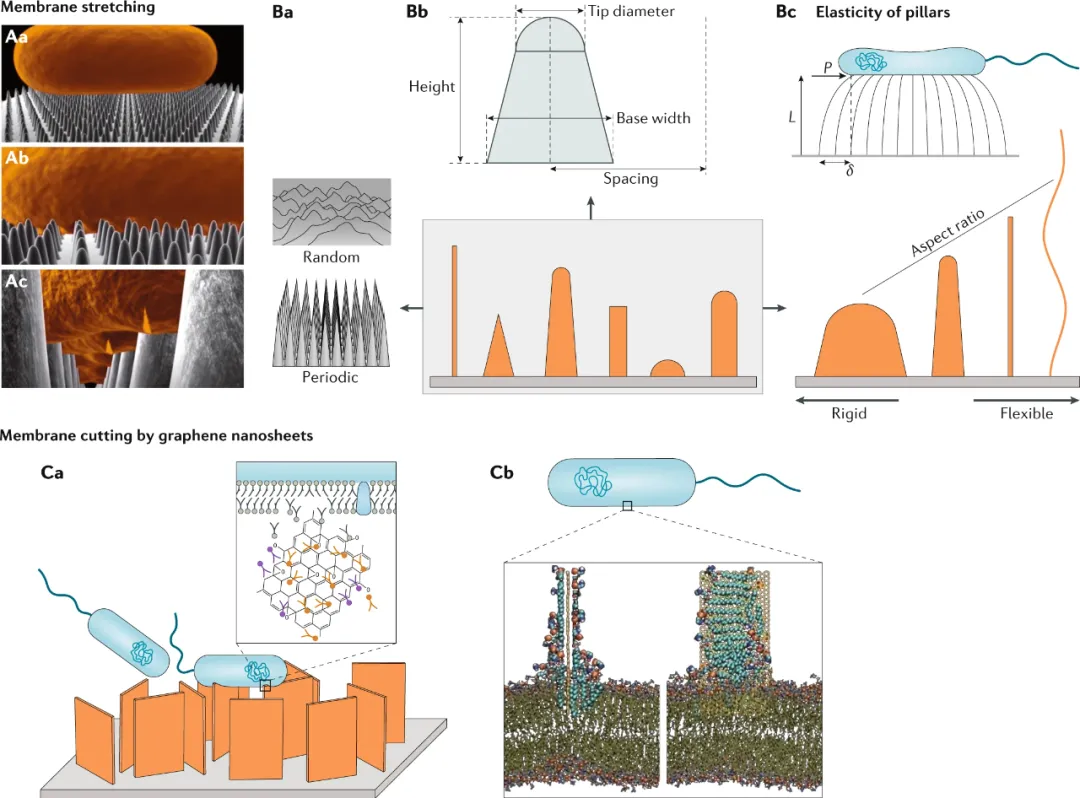

為了殺死細菌,一種機制是通過不同接觸點的吸引來拉伸細菌,從而使細菌細胞壁變形和破壞。另一種機制是使用鋒利的,刀片狀的納米結構:當表面將細菌拉近時,這些結構會刺入細菌中并形成破壞細胞的孔。

圖|仿生防污和機械殺菌納米結構表面的比較

圖|納米結構表面的兩類機械殺菌作用

作者的分析表明,有效的納米結構盡管最初受到自然界的啟發,但不僅僅是觀察結果的轉化。相反,通過首先了解控制生物系統中優化模式的基本原理,然后建立與合成材料的制造和經濟能力相關的約束和邊界條件,對它們進行設計和工程設計。

小結

雖然這兩篇綜述集中在抗菌納米材料的不同分支,但都明確強調了材料結構與抗菌機理之間關系的重要性。對于獨立的納米物體,對這種關系的清晰理解將導致功能元素的戰略選擇和整合。對于納米結構表面,理解并有效地從自然界中轉換這種關系,使得用合成材料成功地“重建”自然屬性成為可能。結構與機理的關系對于當前和未來抗菌納米材料的合理設計仍然至關重要。

事實上,闡明這種關系在最近仿生納米材料的發展中起著至關重要的作用。從臨床轉化的角度來看,這兩篇文章的作者都指出了前進道路上的主要障礙。解決這些障礙的解決方案也可能取決于對結構-機制關系的深入了解,這將通過精確評估以及醫療需求、制造能力和經濟限制的無縫整合來指導產品開發。

總體而言,隨著不斷的研究和發展,納米材料可能會在抗生素耐藥性時代成為治療細菌感染的主流。

納米材料,未來可期!

參考文獻:

1. Gao, W., Zhang, L. Nanomaterials arising amid antibiotic resistance. Nat Rev Microbiol (2020).

https://doi.org/10.1038/s41579-020-00469-5

2. Makabenta, J.M.V., et al. Nanomaterial-based therapeutics for antibiotic-resistant bacterial infections. Nat Rev Microbiol (2020).

https://doi.org/10.1038/s41579-020-0420-1

3. Linklater, D.P., et al. Mechano-bactericidal actions of nanostructured surfaces. Nat Rev Microbiol (2020).

https://doi.org/10.1038/s41579-020-0414-z