電池學術QQ群:924176072

原位NMR、MRI為金屬微結構的形成過程提供理解方法,為固體電解質的相轉變過程和相穩定性提供經驗。為了獲得高容量、高壽命、低危險性的可充電電池,Li、Na等金屬電極能夠為電池提供較高的能量密度,金屬陽離子用于載流子穿梭作用,但是其商業化應用中的作用仍難以捉摸,這是因為相關技術上的障礙導致。其中充放電循環過程中生成的不穩定的固體-電解液界面、容易發生危險的微結構(MMS)/枝晶是主要的問題。目前該領域中產生了較大的進展,但是人們仍然對不穩定固體-電解液界面生成過程、MMS產生的原因不理解。為了深入理解以上問題,人們發展了NMR、MRI等原位/現場測試方法,得以對電池中的化學過程實現深入理解,尤其是NMR、MRI對電池中的化學環境非常敏感,為材料的結構、組成、動力學過程進行分析理解。近日,喬治敦大學YuYe J. Tong等對最近廈門大學楊勇、中科院福建物構所鐘貴明等對SEI、MMS原位觀測研究進行評述。

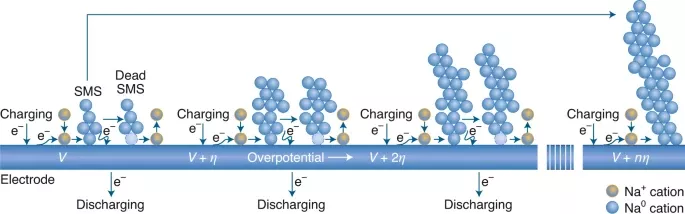

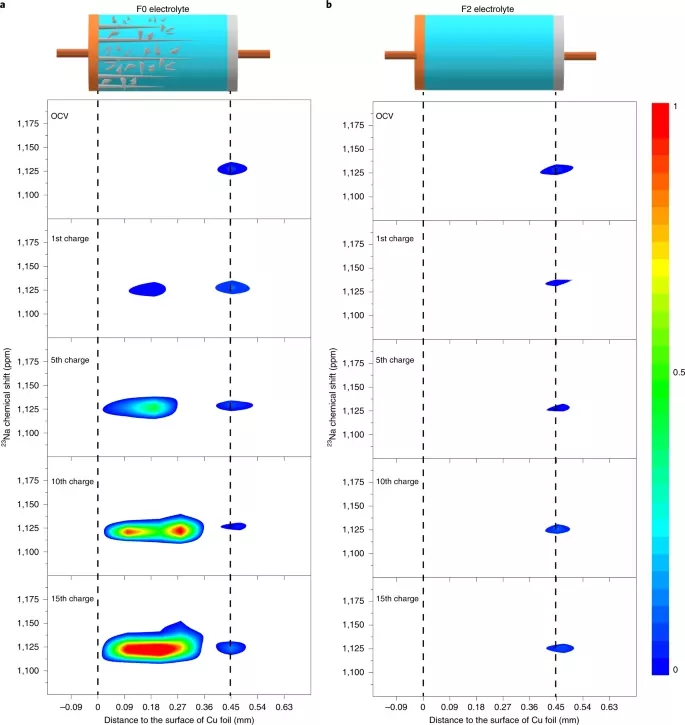

廈門大學楊勇、中科院福建物構所鐘貴明等報道了通過原位23Na NMR、MRI方法對Na||Cu、Na||Na電池中Na微結構的形成過程進行分析,通過常見1 M NaClO4/碳酸丙烯酯電解液中加入2 %碳酸氟乙烯酯(FEC)添加劑,在Na||Cu電池中觀測導SMS首先在Cu電極上生成,在沒有添加FEC時該生成過程為不可逆過程,而且隨著充放電循環次數增加,SMS的量增加,過電勢提高。

在結構對稱Na||Na電池中,作者通過23Na NMR表征發現,過電勢和生成的SMS量之間有單調和階梯狀定量關系。該結果非常重要,展示了SMS的生成過程是自促進的級聯過程,當SMS一旦開始生長,過電勢會持續增加,然后增加的過電勢反饋進一步生成更多量的SMS。該工作展示了實驗中觀測SMS的生長和對應的定量關系變化。

作者通過23Na、1H→23Na交叉極化魔角自旋NMR實驗對Cu電極在50次循環后的SEI材料變化情況進行比較。結果顯示當電解液中加入FEC時,SEI的穩定性得以顯著改善,其中由91 %的無機成分和9 %的有機成分組成;對比未加入FEC時,無機成分和有機成分分別為38 %和62 %。

該結果說明,無機組分較多時,SEI界面穩定性更高。此外,作者發現當加入FEC后,電池中顯示了更多NaH成分(30 %),未加入FEC時電池中的NaH成分為11 %。作者認為氫化物是增強電池穩定性的原因。

參考文獻

YuYe J. Tong* A self-promoting growth of Na microstructures. Nat. Nanotechnol. 15, 1–2 (2020).

DOI: 10.1038/s41565-020-0772-8

https://www.nature.com/articles/s41565-020-0772-8

Xiang, Y., Zheng, G., Liang, Z. et al. Visualizing the growth process of sodium microstructures in sodium batteries by in-situ 23Na MRI and NMR spectroscopy, Nat. Nanotechnol. 15, 883–890 (2020).

DOI: 10.1038/s41565-020-0749-7

https://www.nature.com/articles/s41565-020-0749-7