1. Nature Commun.: 低溫二氧化碳電解的一個重要挑戰

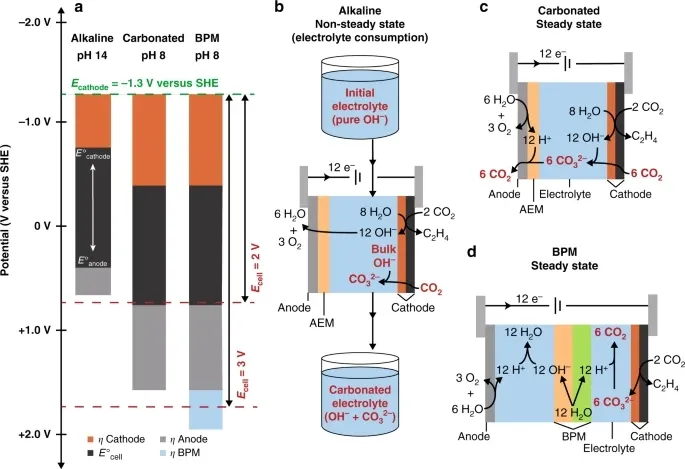

碳酸鹽的形成是低溫二氧化碳電解過程中能量和碳損失的主要來源。如果要使這項技術成為可再生化學品和燃料生產的可行選擇,那么解決碳酸鹽問題至關重要。

有鑒于此,斯坦福大學Matthew W. Kanan等人認為,盡管目前的研究重點是二氧化碳還原催化劑設計,提高性能的最大障礙是一種經常被忽視的基本化學問題:CO2與氫氧化物(OH–)的快速熱力學上有利的反應以形成碳酸鹽(CO32–),導致巨大的電壓和二氧化碳的損失。

本文要點:

1)成本的直線下降和可再生電力的每日削減,促使人們對利用CO2電解生產化學品和燃料越來越感興趣。高溫固態氧化物電池可以將二氧化碳轉化為CO和O2,目前已經實現了初步的商業化。低溫CO2電解是一種很有吸引力的選擇,它提供了更方便和靈活的操作,并能夠生成多碳產物,如乙烯、乙醇和丙醇。在過去的十年中,該領域的研究得到了極大的擴展,在基本理解和原型設備方面取得了實質性進展。利用燃料電池和膜式水電解槽的研究成果,研究人員開發了氣體擴散電極(GDE)電池,該電池證明了與合成相關的CO2電解電流密度(> 100 mA cm-2)并具有良好的穩定性。盡管取得了這些進步,但低溫CO2電解的能源效率(電力到產品)和碳效率(二氧化碳到產品)仍然太低,無法支持大規模的應用。

2)如果沒有在能源和碳效率上取得重大進展,低溫CO2電解將無法與其他電能存儲或CO2轉化技術競爭。降低CO2還原催化的過電位仍然是重要的目標,只要可以在穩態條件下以高電流密度實現即可。要避免由CO32-形成而造成的損失,需要進行更廣泛的研究工作,包括控制CO32-形成和清除的策略。關于CO32-問題的進展將決定未來10年內CO2電解的軌跡及其對實驗室以外的影響。穩定狀態下的性能證明了CO32-問題的后果。

3)對于CO的生產,報告的最佳性能是實驗室規模(5 cm2)的設備,在200 mA cm-2的CO2-CO電流密度下,在穩定狀態下運行>4000小時,很好地證明了以合理的速率實現持久的CO電合成的可行性。然而,碳效率為50%,電池電壓為3.0 V,對應的能源效率僅為43%。為了制造出更低的產物,如乙烯,CO32-的問題更加明顯。在穩定狀態下,在約500 mA cm-2的CO2-乙烯電流密度、約2%的碳效率和3.9 V電壓下運行60小時,能效約為15%。在CO2電解研究中,在穩態條件下評估全電池指標仍然不常見,但這樣的實驗對于評估進展是必要的,并且應該成為證明材料或設計進步的影響的標準。

電催化學術QQ群:740997841

Rabinowitz, J.A., Kanan, M.W. The future of low-temperature carbon dioxide electrolysis depends on solving one basic problem. Nat Commun 11, 5231 (2020).

DOI:10.1038/s41467-020-19135-8

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19135-8

2. Joule: 室溫刮涂,兩性離子表面活性劑輔助制備高效鈣鈦礦太陽能電池

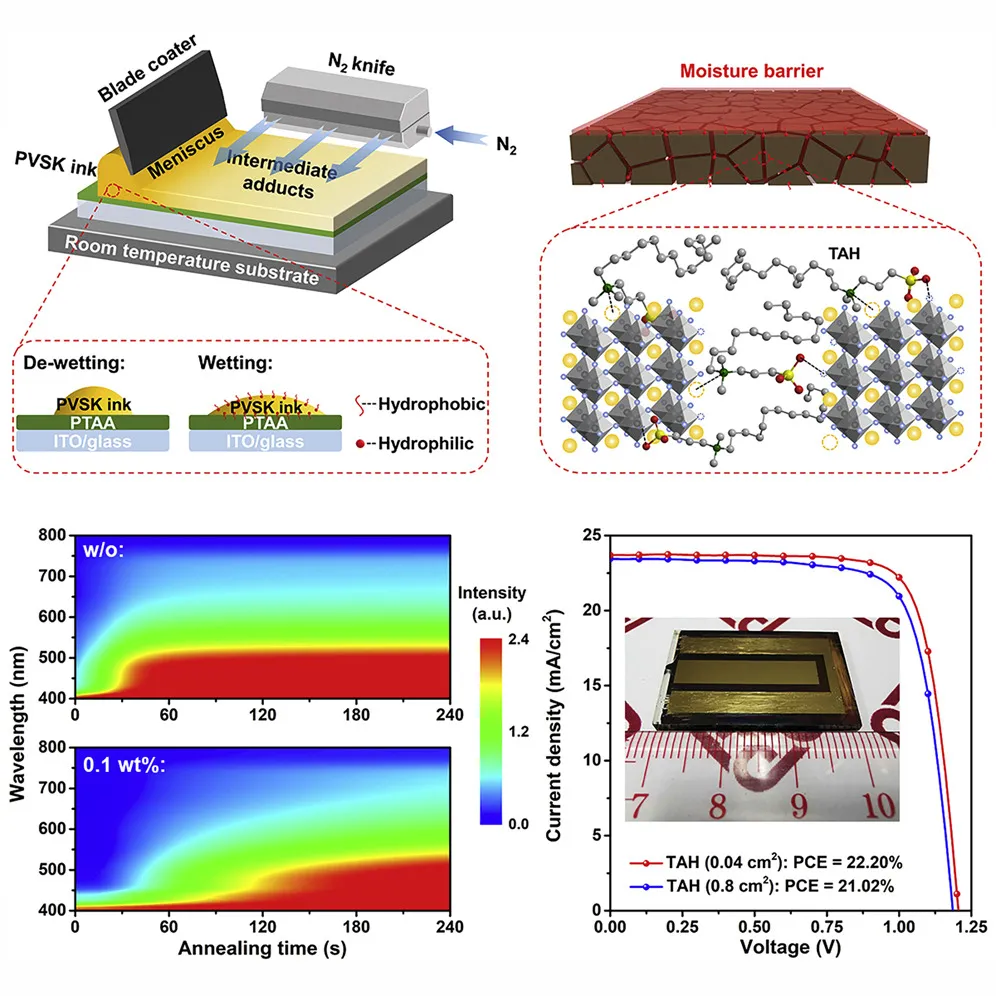

隨著實驗室規模的旋涂方法制造的鈣鈦礦太陽能電池(PSC)取得了驚人的進步,通過易于打印的技術來擴大PSC的規模對于將來大規模應用鈣鈦礦變得越來越重要。香港理工大學Gang Li和香港中文大學的Xinhui Lu等人展示了多功能磺基甜菜堿基兩性離子表面活性劑的高質量鈣鈦礦薄膜的室溫彎月面刮涂成膜。

本文要點:

1)系統的原位研究揭示了鈣鈦礦的結晶途徑,并強調了表面活性劑在成膜,結晶動力學調節,缺陷鈍化和防潮層保護方面的協同作用。該策略適用于各種鈣鈦礦成分和設備結構,光電轉換效率最高可提高22%。將器件面積擴大到0.8 cm2對性能的影響可以忽略不計。另外,該方法顯著提高了鈣鈦礦薄膜和器件在不同老化條件下的穩定性。

電池學術QQ群:924176072

Kuan Liu et al. Zwitterionic-Surfactant-Assisted Room-Temperature Coating of Efficient Perovskite Solar Cells, Joule, 2020.

https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.09.011

3. Joule: 9,000小時以上, 穩定的鈣鈦礦太陽能電池

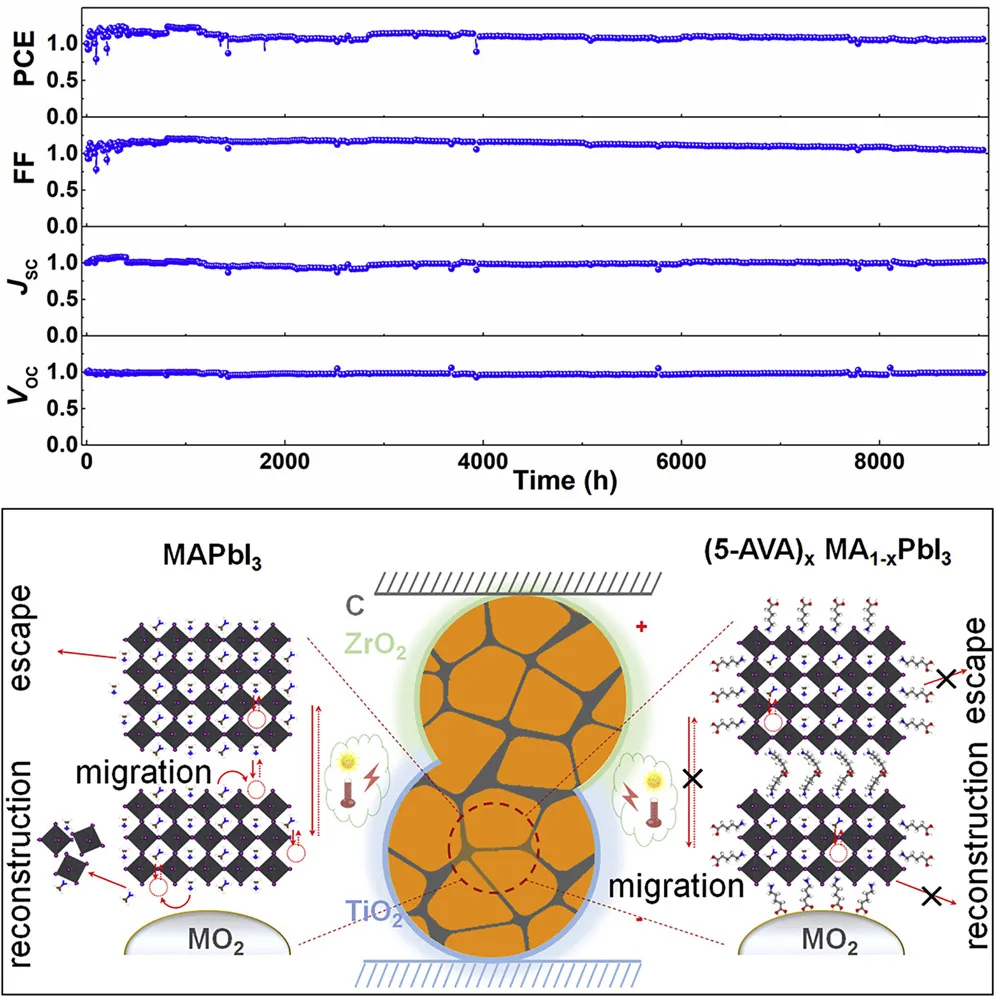

鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的穩定性已被認為是其商業化的最大障礙。在華中科技大學的韓宏偉等人觀察到MAPbI3鈣鈦礦的主要破壞機理是甲基碘(MA)碘化物在開放空間的晶界逸出,或在狹窄的空間中晶體的重建以及不可逆的長距離離子遷移。

本文要點:

1)在光,熱和電偏壓的多重作用下。MAPbI3晶體在晶界處被雙功能的5-氨基戊酸(5-AVA)碘化物有機分子強化,從而使MAPbI3晶體位于納米級,從而抑制了分解或重構,并使離子遷移變得可逆。因此,研究人員提出了一種可靠的方法來使PSC滿足IEC61215:2016資格測試的穩定性標準。填充有(5-AVA)XMA1-XPbI3的可打印PSC在55°C±5°C的最大功率點下工作了9,000小時以上,而沒有明顯的衰減。

電池學術QQ群:924176072

Anyi Mei et al. Stabilizing Perovskite Solar Cells to IEC61215:2016 Standards with over 9,000-h Operational Tracking, Joule, 2020.

https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.09.010

4. Nano Letters:InN納米片的原位表面重構用于高效CO2電還原制甲酸鹽

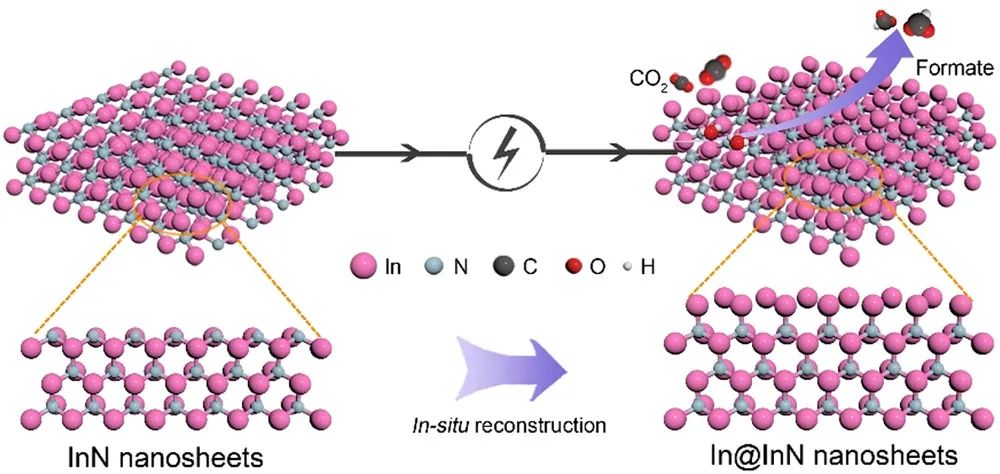

探索和理解電催化劑的本征活性中心,對于揭示CO2電還原的潛在機理,為合理設計高性能電催化劑具有重要意義。然而,由于電催化劑在實際工作條件下可能發生重構,揭示其結構與?活性之間的關系并不是一帆風順。近日,中科大曾杰教授,朱文光,耿志剛報道了通過原位測量揭示了InN納米片作為一種高效CO2電還原的新型電催化劑的內在機理。

本文要點:

1)與可逆氫電極相比,?0.9 V時,碳質產物的法拉第效率(FE)最高達到95%,反映了其CO2電還原的高效率。

2)研究發現,InN納米片的催化活性與CO2電還原過程中的結構演變密切相關。原位分析測量結果顯示,InN納米片表面進行了重構,形成了金屬In。

3)密度泛函理論(DFT)計算表明, InN的重構導致了表面電荷的重新分布,顯著促進了HCOO*中間體的吸附,從而有利于從而有利于甲酸鹽的生產。

這項工作為揭示多相催化劑用于CO2電還原的自重構機理奠定了基礎。

電催化學術QQ群:740997841

An Zhang, et al, In-Situ Surface Reconstruction of InN Nanosheets for Efficient CO2 Electroreduction into Formate, Nano Letters, 2020

DOI:10.1021/acs.nanolett.0c03345

https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03345

5. Angew:配體保護的金納米氫化物團簇的鍵合和轉變

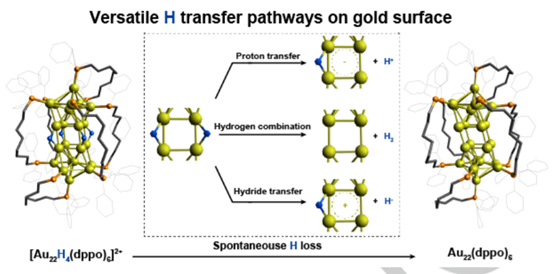

金是最惰性的金屬,不會與H2反應形成體相氫化物。近日,布朗大學Lai-Sheng Wang等報道了雙膦配體保護的納米金氫化物團簇[Au22H4(dppo)6]2+ [dppo = 1,8-雙(二苯基膦)辛烷]的分離和表征。

本文要點:

1)單晶結構表明,該團簇的Au22內核由兩個Au11單元組成,這兩個Au11單元由八個不與雙膦配體配位的Au原子連接。團簇中的四個H原子在界面處橋接八個未配位的Au原子。

2)每個Au11單元都可以看作是具有四個離域的Au-H-Au鍵的四價超原子,類似于 [Re2Cl8]2-無機團簇中發現的四重鍵。

3)研究發現, [Au22H4(dppo)6]2+納米氫化物可以通過H組合(H2),質子(H+)和氫化物(H–)轉移失去H原子。

該工作系統研究了含氫Au團簇的轉變,表明[Au22H4(dppo)6]2+納米氫化物可作為一種通用的模型催化劑,用于了解金納米顆粒表面涉及氫的化學反應機理。

晶體團簇學術QQ群:530722590

Jia Dong, et al. The bonding and transformation of a ligand‐protected gold nanohydride cluster. Angew. Chem. Int. Ed., 2020

DOI: 10.1002/anie.202011748

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202011748

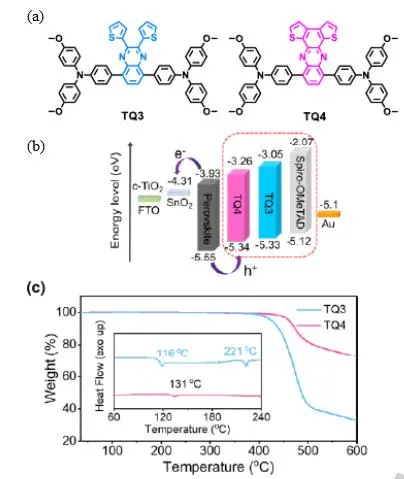

6. Angew: 新型無摻雜空穴傳輸材料,效率超過21%的鈣鈦礦太陽能電池

開發無摻雜的空穴傳輸材料(HTM)對于解決鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的穩定性問題至關重要。但是,高效無摻雜的HTM的開發仍大大滯后,其分子設計原理仍不清楚。華東理工大學吳永真等人報道了一種有效的方法,可通過合理的π擴展來改善具有喹喔啉核心的無摻雜HTM的性能。

本文要點:

1)在吡嗪環上結合可旋轉或化學固定的噻吩基取代基后,所得分子HTM TQ3和TQ4顯示出完全不同的分子排列以及電荷傳輸能力。與TQ3相比,基于共平面π擴展的喹喔啉的TQ4賦予了豐富的分子間相互作用和更強的π-π堆積,因此實現了2.08×10‐4cm2 V‐1 s-1的更高空穴遷移率。

2) TQ4與 PSC的匹配能級較好,且具有高熱穩定性。采用無摻雜TQ4作為HTM的平面n-i-p結構化PSC的功率轉換效率(PCE)超過21%,具有出色的長期穩定性,這是無摻雜HTM的PSC中最好的結果之一。

電池學術QQ群:924176072

Guo, H., Zhang, H., Shen, C., Zhang, D., Liu, S., Wu, Y. and Zhu, W., Coplanar π‐Extended Quinoxaline Based Hole‐Transporting Material Enabling over 21% Efficiency for Dopant‐Free Perovskite Solar Cells. Angew. Chem. Int. Ed.. 2020.

doi:10.1002/anie.202013128

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202013128

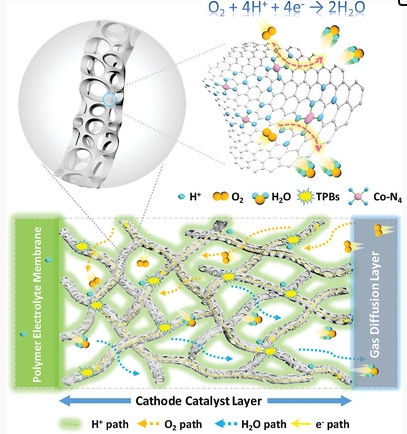

7. AM:分散在分層多孔納米纖維網絡中的單個鈷位點用于燃料電池中持久且高功率無PGM陰極

質子交換膜燃料電池中用于氧還原反應(ORR)陰極的原子分散金屬-氮-碳(M-N-C)催化劑的催化活性和耐久性的提高仍然是一個巨大的挑戰。近日,美國紐約州立大學布法羅分校武剛教授,路易斯安那大學拉斐特分校Ling Fei,卡內基梅隆大學Shawn Litster,橡樹嶺國家實驗室David A. Cullen報道了通過電紡絲將摻鈷沸石咪唑骨架引入到聚丙烯腈和聚乙烯吡咯烷酮聚合物中,合成了一種高效、耐用的Co-N-C納米纖維催化劑。

本文要點:

1)獨特的多孔纖維形貌和層次化結構暴露了更多的活性中心,提供了方便的電子傳導性,促進了反應物的質量傳輸,在提高電極性能方面起著至關重要的作用。本征活性的增強歸因于CoN4部分周圍額外的石墨化N摻雜。同時,催化劑中高度石墨化的碳基體有利于提高碳的耐蝕性,從而提高催化劑的穩定性。此外,獨特的納米級X射線計算機斷層掃描驗證了離聚體在催化劑中整個纖維碳網絡中的均勻覆蓋。

2)膜電極組件在實際氫氣/空氣電池(1.0 bar)具有高達0.40 W cm?2的功率密度,并在加速穩定性測試中顯示出顯著增強的耐用性。

單一鈷位點固有的活性和穩定性,加上獨特的催化劑結構,為設計性能和耐久性更高的高效無PGM電極提供了新的見解。

電池學術QQ群:924176072

Yanghua He, et al, Single Cobalt Sites Dispersed in Hierarchically Porous Nanofiber Networks for Durable and High-Power PGM-Free Cathodes in Fuel Cells, Adv. Mater. 2020

DOI: 10.1002/adma.202003577

https://doi.org/10.1002/adma.202003577

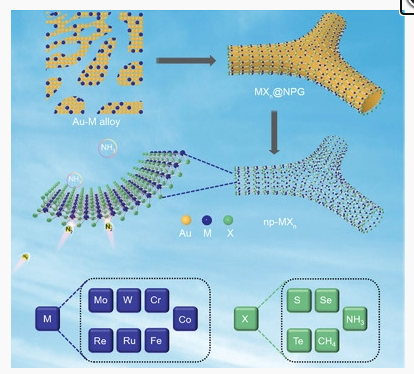

8. AM:具有三維雙連續結構納米多孔二維金屬化合物的通用合成

雖然二維層狀金屬化合物已被廣泛應用于各種技術,如剝離和氣相輔助生長,但如何在保持金屬化合物獨特的物理化學性質的前提下合理構建三維結構的二維材料仍然是一項具有挑戰性的工作。近日,湖南大學譚勇文教授報道了一種廣泛的具有三維雙連續納米孔結構的2D(原子尺度厚度)金屬化合物的通用合成策略。

本文要點:

1)研究人員通過表面合金化策略成功地制備了包括硫化物、硒化物、碲化物、碳化物和氮化物在內的19種二元化合物和5種合金化合物,這些化合物可以很容易通過可回收的納米多孔金輔助化學氣相沉積工藝生成。

2)這些3D納米多孔金屬化合物保留了2D物理化學性質,孔徑可調,并具有電催化應用的組成,在電化學N2還原反應中表現出優異的催化性能。

這項工作為各種納米多孔金屬化合物的基礎研究和潛在應用開辟了一條很有前途的途徑。

納米合成QQ群:1050846953

Dechao Chen, et al, General Synthesis of Nanoporous 2D Metal Compounds with 3D Bicontinous Structure, Adv. Mater. 2020

DOI: 10.1002/adma.202004055

https://doi.org/10.1002/adma.202004055

9. AM: 基于離子液體的安全佐劑

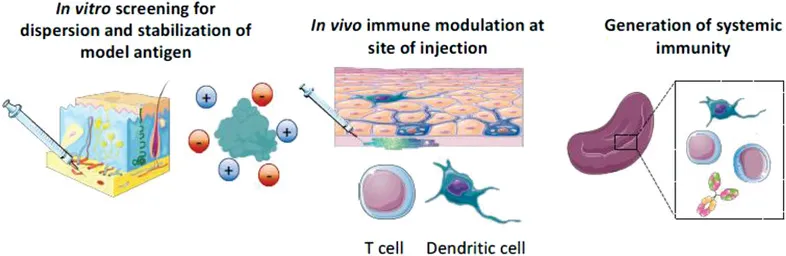

佐劑在新型疫苗的設計和開發中起著至關重要的作用。盡管進行了廣泛的研究,但只有少數疫苗佐劑被批準用于人類。目前使用的佐劑大多由人體非天然成分組成,如鋁鹽、細菌脂類或外來基因組材料。于此,哈佛大學Samir Mitragotri院士等人探索了一種新的離子液體基佐劑,它使用人體的兩種代謝物膽堿和乳酸(ChoLa)進行合成的。

本文要點:

1)ChoLa在注射時有效地分配抗原,保持抗原的完整性,增強注射部位的免疫浸潤,并導致對抗原的強有力的免疫反應。

2)還探索了ChoLa與明礬和CpG等其他佐劑結合使用的能力。ChoLa吸附在明礬表面上,而不會影響配方的穩定性。ChoLa還可以與CpG混合,同時保持其結構完整性。這強調了離子液體佐劑平臺的多功能性,可以與其他可用的佐劑一起使用,以產生廣譜免疫力。

總而言之,這項研究證明了使用ChoLa作為佐劑的可行性。通過對抵抗特定病毒威脅的安全性和功效進行額外的研究,ChoLa和離子液體通常可以顯著增加可用佐劑的種類,從而有助于預防流行病和未來的感染威脅。

生物醫藥QQ群:1033214008

Ukidve, A., et al., Ionic‐Liquid‐Based Safe Adjuvants. Adv. Mater. 2020, 2002990.

https://doi.org/10.1002/adma.202002990

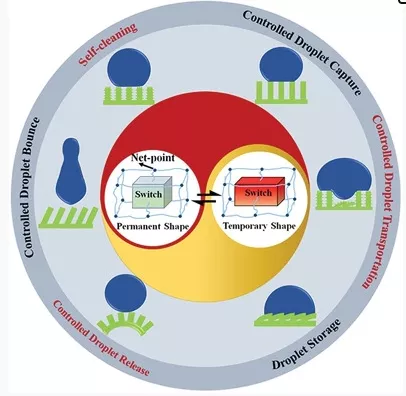

10. AM綜述:超潤濕形狀記憶微結構的智能潤濕控制及實際應用

近幾年來,超濕潤表面潤濕性的智能控制引起了人們的廣泛關注。與傳統的表面化學調控策略相比,表面微觀結構的調控雖然可以帶來許多新的功能,但難度更大。最近的研究發現,基于形狀記憶聚合物(SMPs)的形狀記憶效應(SME),可以更容易、更精確地控制表面微結構。

近日,哈爾濱工業大學劉宇艷教授綜述了超潤濕形狀記憶微結構的潤濕性智能控制及其應用的最新進展。首先介紹SMP的SME機理,然后重點介紹SMP的微結構/潤濕控制以及相應的在超疏水、超全疏水和超脂質表面上的應用。

本文要點:

1)SME微結構可以有效地調節超疏水表面、超全疏水表面、超脂質表面等多種超潤濕表面的潤濕性能。在聚合物SME的基礎上,通過調節表面微觀結構,可以巧妙地控制許多潤濕性能,如可切換的高/低CaS、可逆的液滴滑動、可調的液滴彈跳和可逆的各向同性/各向異性潤濕等。

2)智能潤濕可控性使這些材料可以應用于許多重要的應用中:例如,可控液滴存儲、選擇性液滴捕獲和釋放、可擦除梯度潤濕、可重寫液體圖案以及微板液體的移液。目前的研究表明,SME微結構為實現良好的潤濕控制提供了新的思路,為超濕材料提供了新的功能。

3)作者最后指出需要進一步開拓一些新的研究方向。首先,研究應該從二維表面進一步擴展到一維纖維和三維多孔材料;其次,應該開始一些有關基于形狀記憶微結構在復雜介質中的潤濕控制和應用的新研究;第三,通過協同調節表面微觀結構和化學結構的潤濕調節嘗試將不同的形狀記憶基底與各種響應分子(對光、pH、溶劑、離子等的響應性)相結合。

Zhongjun Cheng, et al, Superwetting Shape Memory Microstructure: Smart Wetting Control and Practical Application, Adv. Mater. 2020

DOI: 10.1002/adma.202001718

https://doi.org/10.1002/adma.202001718

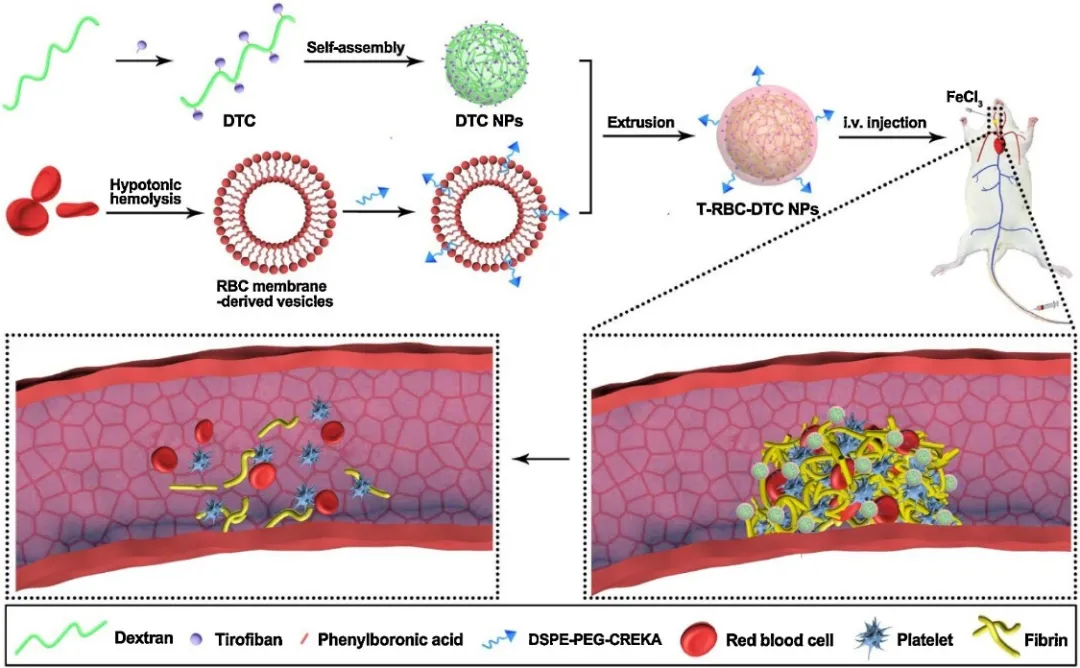

11. Nano Today:紅細胞膜仿生的纖維蛋白靶向和H2O2響應納米載體用于血栓治療

血栓形成是各種危及生命的心血管疾病的主要原因。然而,由于半衰期短、對血栓部位靶向性低以及意外出血并發癥,目前使用藥物的抗血栓治療效果有限。考慮到血栓的生物學特性,包括過氧化氫(H2O2)的上調和纖維蛋白的豐富性,美國威斯康星大學麥迪遜分校宮紹琴教授等人設計了一種H2O2響應性納米載體,用于抗血栓藥(即替羅非班)的靶向血栓遞送。

本文要點:

1)該納米載體由藥物偶聯葡聚糖納米核和紅細胞膜殼組成,表面修飾纖維蛋白靶向肽CREKA。其中,抗血栓藥物替羅非班通過H2O2可裂解的苯基硼酸酯鍵與葡聚糖偶聯。纖維蛋白靶向的紅細胞膜掩蔽葡聚糖-替羅非班結合物納米粒子(即T-RBC-DTC-NPs)可清除H2O2并提供替羅非班的控制釋放,以實現特定部位的抗血栓作用。

2)在RAW 264.7細胞和HUVECs中,T-RBC-DTC-NPs能有效清除H2O2并保護細胞免受H2O2誘導的細胞毒性。在氯化鐵誘導的頸動脈血栓形成小鼠模型中,與游離藥物相比,T-RBC-DTC NP有效地積聚在受傷的頸動脈上,并表現出明顯增強的抗血栓活性。組織學分析顯示T-RBC-DTC-NPs具有良好的生物相容性。

綜上所述,該結果表明,這種生物工程納米載體為血栓性疾病提供了一種有前途的治療策略。

生物醫藥QQ群:1033214008

Yi Zhao, et al., Biomimetic fibrin-targeted and H2O2-responsive nanocarriers for thrombus therapy. Nano Today 2020.

https://doi.org/10.1016/j.nantod.2020.100986

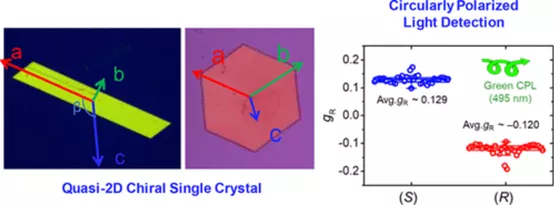

12. ACS Nano:表面摻雜的準二維手性有機單晶用于手性傳感

使用圓偏振光(CPL)作為光子信號中的關鍵元素的手性有機光電子技術是下一代光子技術發展的關鍵。然而,同時實現高偏振選擇性和優異的光電性能仍然具有挑戰性。超分子二維(2D)手性有機單晶由于其無缺陷的性質,分子多樣性和特定形態而可能成為用于此目的的良好候選者。近日,首爾國立大學Joon Hak Oh,韓國蔚山國立科學技術學院(UNIST)Sang Kyu Kwak等通過不同助溶劑系統的自組裝選擇性地制備了具有平行四邊形和三角形/六邊形形態的手性苝二酰亞胺準2D單晶。

本文要點:

1)研究發現,這些材料由于其分子堆積模式和超分子手性而表現出放大的圓二色性(CD)光譜信號。

2)作者通過使用肼進行分子表面n摻雜,獲得的手性單晶的電子遷移率超過1.0 cm2 V–1 s–1,是手性有機半導體中最高的電子遷移率之一,并且具有出色的光電功能。

3)理論計算表明,通過n摻雜形成的自由基陰離子可增加電子親和力和/或減小能隙,從而促進電子傳輸。

4)此外,摻雜的有機手性晶體具有高光響應性各向異性因子(?0.12)的選擇性地區分CPL手性。

該工作表明,表面摻雜的準二維手性有機單晶對于手性光電子學來說是非常有前途的。

二維材料QQ群:1049353403

Xiaobo Shang,et al. Surface-Doped Quasi-2D Chiral Organic Single Crystals for Chiroptical Sensing. ACS Nano, 2020

DOI: 10.1021/acsnano.0c07012

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c07012