Nat. Electron.:一種溶劑型表面清洗鈍化技術用于抑制高遷移率鈣鈦礦型場效應管中的離子缺陷

有機金屬鹵化物鈣鈦礦半導體有望被用來制造具有高載流子遷移率的場效應晶體管(FETs)。然而,目前這些晶體管的性能受到離子表面缺陷遷移的嚴重限制。

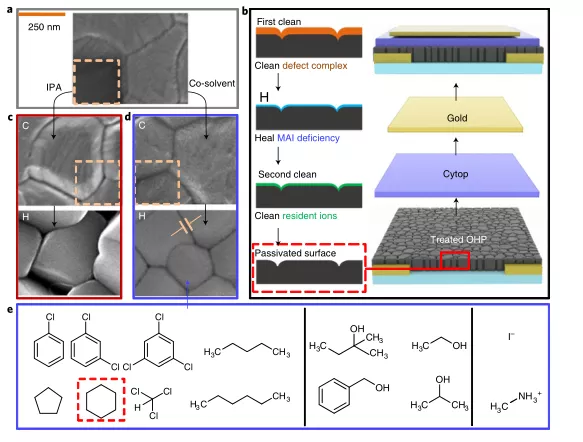

近日,英國劍橋大學Henning Sirringhaus報道了一種在基于三個溶液步驟的表面清洗和鈍化技術可以在不擾動晶格的情況下降低鹵化物鈣鈦礦中離子表面缺陷的濃度。

文章要點

1)該方法包括使用極性/非極性溶劑的初始清潔步驟、去除表面有機鹵化物空位的修復步驟和二次清潔步驟。

2)表面處理結果表明,即使鈣鈦礦薄膜是在非最佳優化條件下形成,經過表面處理也可以用于干凈的、接近無磁滯的晶體管進行操作,并且與未經處理的薄膜相比,可以將室溫FETs遷移率提高兩到三個數量級。

3)實驗結果顯示,經過表面處理的甲基銨碘化鉛(MAPbI3)FETs在300 K時分別具有3.0 cm2 V-1 s-1和1.8 cm2 V-1 s-1的高n型和p型遷移率,以及在80 K下的更高的遷移率(9.2 cm2 V -1 s-1; n型)。

4)研究發現,該方法可用于將PbI2單晶轉變為高質量的二維鈣鈦礦單晶。

該方法適用于各種3D鈣鈦礦組合物和成膜過程,并且有望用于其他相關材料體系中,包括2D鈣鈦礦和其他器件結構,例如發光二極管和太陽能電池。

She, X., Chen, C., Divitini, G. et al. A solvent-based surface cleaning and passivation technique for suppressing ionic defects in high-mobility perovskite field-effect transistors. Nat Electron (2020)

DOI:10.1038/s41928-020-00486-5

https://doi.org/10.1038/s41928-020-00486-5

Nat. Electron.:氟化物界面上的混合尺寸2D/3D鈣鈦礦用于高效發光二極管

最近,基于鹵化物鈣鈦礦的發光二極管已經實現了20%以上的外量子效率。然而,鈣鈦礦發光二極管(PeLEDs)的性能一直受到非輻射復合損耗以及有限的可以與鈣鈦礦沉積兼容的電荷傳輸材料的嚴重阻礙。

近日,英國劍橋大學Richard H. Friend,Dawei Di,Linsong Cui報道了一種準二維(準2D)/三維(3D)混合鈣鈦礦體系,以克服3D鈣鈦礦較低的外部光致發光量子效率(PLQE),并與鈣鈦礦量子點相比具有良好的電荷注入能力。

文章要點

1)研究人員發現,一層超薄(~1 nm)氟化鋰(LiF)(一種強極性的離子化合物)可以在聚合物空穴傳輸層的頂部生長鈣鈦礦。LiF層改善了鈣鈦礦薄膜的晶體質量和載流子壽命,從而提高了基于混合尺寸2D/3D鈣鈦礦的綠色PeLEDs

的器件性能。此外,LiF層可作為生長高質量混合尺寸2D/3D鈣鈦礦半導體的有效模板。

2)結果表明,通過使用四苯基氯化膦(TPPCl)作為添加劑,實現了鈣鈦礦層的結晶度和尺寸的控制,使外光致發光量子效率達到65%左右。同時,在LiF空穴傳輸層上基于混合尺寸2D/3D鈣鈦礦的綠色PeLEDs具有高達19.1%的外量子效率(EQEs),亮度超過1500 cd m-2 。與更多的類2D鈣鈦礦異質結構相比,該主要基于3D特征的混合尺寸2D/3D鈣鈦礦顯示出類似以及更優異的性能。

Zhao, B., Lian, Y., Cui, L. et al. Efficient light-emitting diodes from mixed-dimensional perovskites on a fluoride interface. Nat Electron (2020)

DOI: 10.1038/s41928-020-00487-4

https://doi.org/10.1038/s41928-020-00487-4