在人類還沒有遇見疫苗時候,傳染病對于人類來說就是一場場的災難。

疫苗的發現可謂是人類發展史上一件具有里程碑意義的事件。其對人類社會的重要性不言而喻,人類與傳染病的抗爭最主要的手段就是預防,而接種疫苗被認為是最行之有效的措施。從歷史上的事件也可以看出來,例如,人類與傳染病取得首個且重大意義的勝利就是1980年消滅了天花病毒。

那么,對于疫苗的發展歷程以及有哪些里程碑的事件呢?下面。奇物論編輯部根據最新發表在Nature上里程碑欄目上的關于疫苗的歷程進行整理。

起源(18世紀以前)

關于疫苗的起源,文章中提到兩個原始 “接種地”:中國和印度。

據中國疫苗發展史上稱,有史料表明,我國是最早使用人工免疫方法預防傳染病的國家。早在公元10世紀,唐宋時代已有接種人痘預防天花的記載。1727年俞茂鯤《痘科金鏡賦集解》記載,明隆慶年間(1567年~1572年)安徽太平縣首創種痘法。到清代初期,人痘接種已廣泛使用,并逐步推廣至俄羅斯、意大利、希臘、英國、土耳其等國,以后又傳至其他大洲。“種人痘”,這一方法后來在英國變為“種牛痘”,并于1805年傳入中國。

同時,在印度,有關接種(使用針頭)的做法的記載可以追溯到18世紀的孟加拉,那里顯然已經使用了數百年。也有人聲稱,事實上在印度已經進行了數千年的接種工作,并且在古代梵文中對此進行了描述,盡管對此有爭議。

里程碑2:牛痘走出牧場(1798年)

愛德華·詹納(Edward Jenner)醫生在1798年正式檢驗了以下假設:來自牛痘病灶的物質來預防天花。該假設驗證產生了現代的疫苗接種,因此Edward Jenner成為疫苗之父。

圖|1796年5月14日,Jenner向8歲的詹姆斯·菲普斯接種了牛痘病灶。

里程碑3:首批減毒活疫苗(1881年)

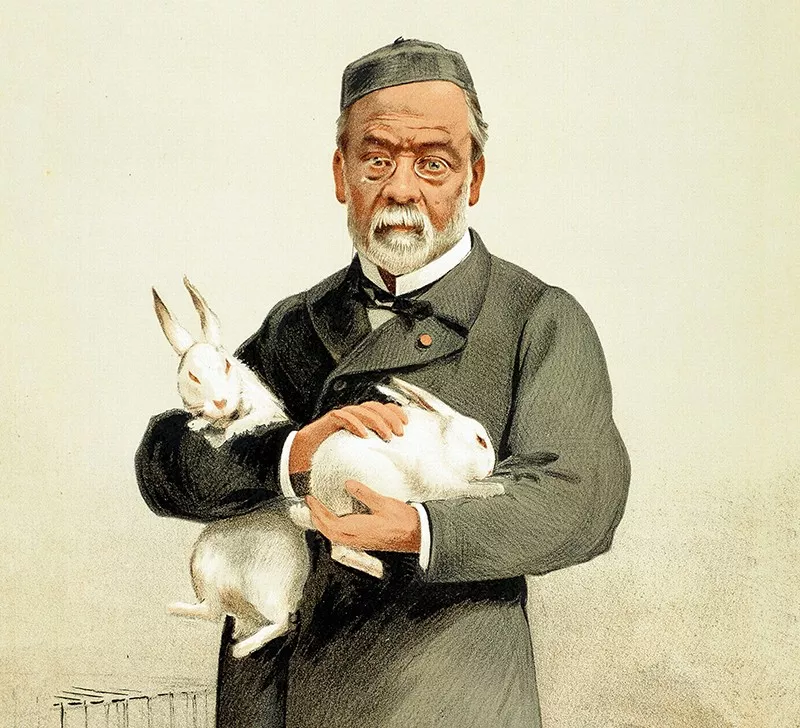

受到愛德華·詹納對天花疫苗接種的開創性研究啟發后,路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)提出可以為所有強毒疾病找到疫苗。他發現多殺性巴斯德氏菌細菌的培養物隨著時間的流逝逐漸失去了毒力,他將其命名為“減毒”,這導致了第一個涉及用減毒活芽孢桿菌進行免疫的實驗。

他研制出雞霍亂疫苗、狂犬病疫苗等多種疫苗,其理論和免疫法引起了醫學實踐的重大變革。當時在狂犬疫苗獲得驚人的成功后,直接導致了在1888年第一家巴斯德研究所的成立,就是哪個大名鼎鼎的巴斯德研究所。

圖|Louis Pasteur抱著用來幫助開發狂犬病疫苗兔子

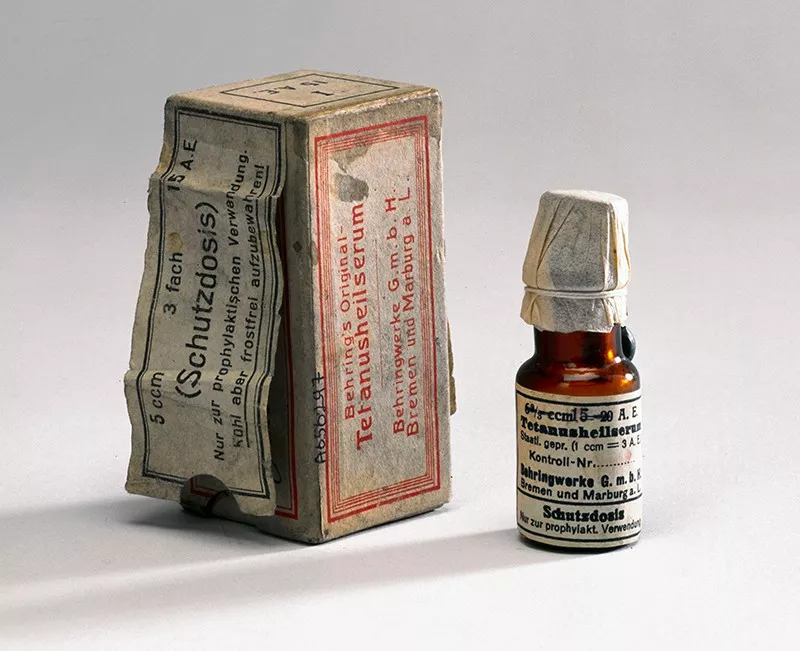

里程碑4:血清登上舞臺(1890年)

在1890年,首次描述血清療法,即從感染性疾病中恢復的人的血清轉移到另一個正在感染同一病原體的人進行治療,當時針對的疾病為為破傷風和白喉。其中,德國科學家貝林因開創了白喉的血清療法而在1901年獲得了第一屆諾貝爾生理學或醫學獎。

目前,這種血清療法仍被用作治療那些很少或根本沒有治療方法的病毒感染的一線療法。

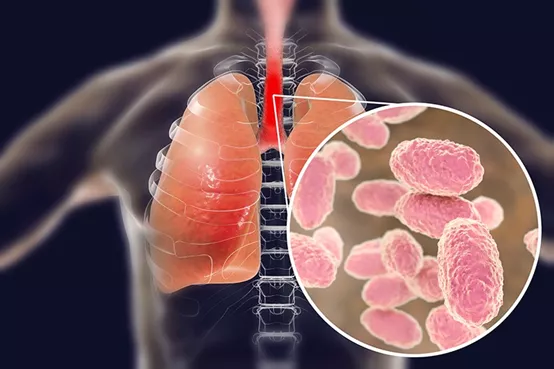

里程碑5:卡介苗:首個結核病疫苗(1921年)

結核病在人類歷史上一種非常古老的傳染病。在法國巴斯德研究所工作的阿爾伯特·卡米特和卡米爾·蓋林從1907年開始,經過 13 年、超過 200 多次的動物試驗終于開發出與他們的同名的結核病減毒活疫苗(BCG),并首次將其用于保護高危嬰兒。

圖|結核菌

里程碑6:明礬佐劑的發現和效力(1926)

在純化和濃縮白喉類毒素(無活性毒素),英國免疫學家亞歷山大·托馬斯·格蘭尼(Alexander Thomas Glenny)發現,用鋁鹽沉淀法開發的疫苗在豚鼠中產生的抗體反應要比可溶性類毒素更好,這導致了免疫佐劑的產生,并使用明礬來提高白喉類毒素疫苗的有效性。

圖|鋁劑

里程碑7:17D黃熱病疫苗的研制(1937)

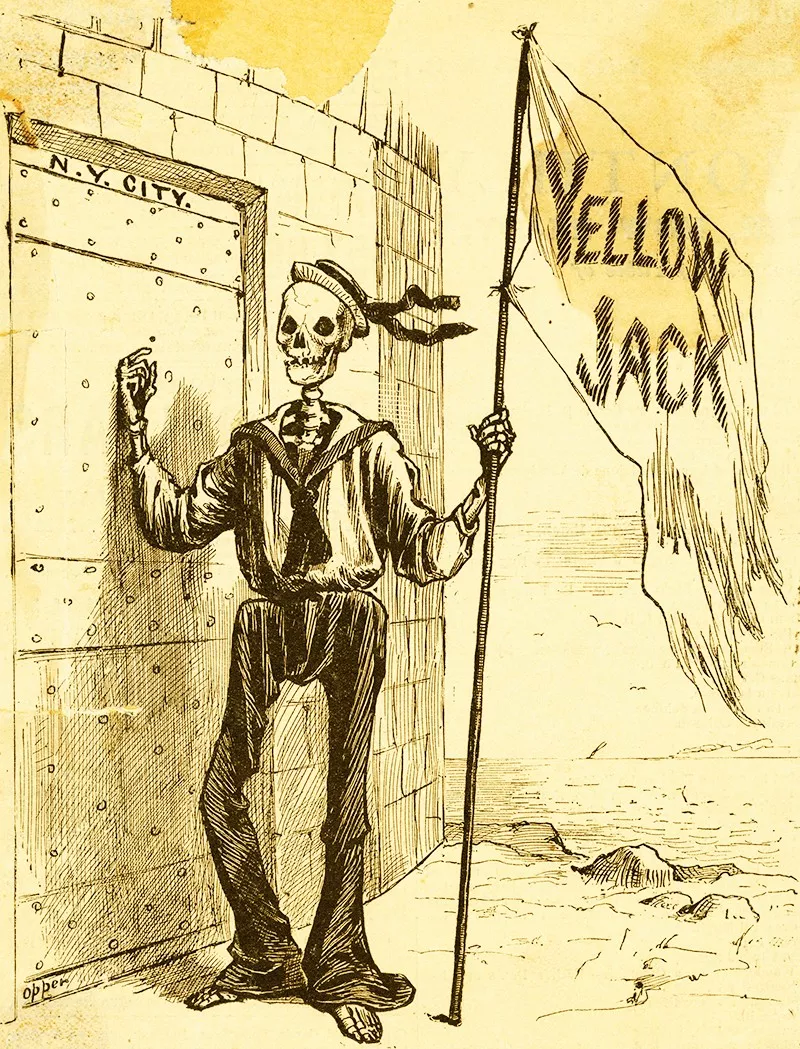

黃熱病隨著奴隸貿易而在世界范圍內傳播,Max Theiler和Hugh Smith在1937年分離出減毒黃熱病活疫苗株(17D菌株),具有觸發免疫反應的潛力。17D疫苗于1938年獲得許可批準,此后已分發了8.5億劑。該疫苗具有良好的耐受性,高達100%有效且價格合理,并且一次接種即可提供終身保護。

1951年,Theiler因“有關黃熱病及其防治方法的發現”而被授予諾貝爾生理學或醫學獎,這是該疫苗的首次也是唯一一次獲得該獎。

圖|黃熱杰克

里程碑8:第一種有效的百日咳疫苗(1939年)

百日咳自中世紀以來就被確定為主要影響嬰兒和兒童,但也可能影響青少年和成人的疾病,具有高度傳染性。科學家設計了兩種疫苗來對抗百日咳,一種是1939年的全細胞滅活疫苗,另一種是1974年只含有百日咳毒素(PT)和絲狀血凝素(FHA)兩種抗原。這兩種疫苗都不完善,盡管百日咳得到了有效控制,但最近它又回來了。

圖|百日咳

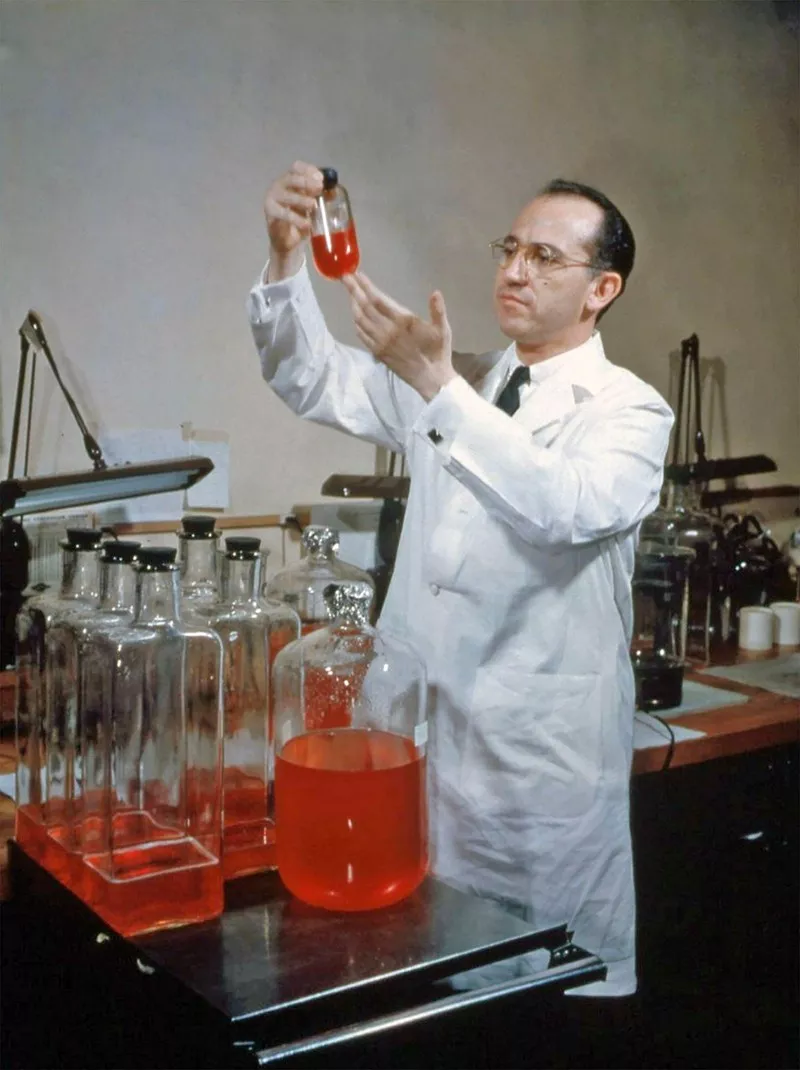

里程碑9:在細胞中培養脊髓灰質炎病毒(1949年)

脊髓灰質炎(polio)被懷疑已經存在了幾個世紀,最初被定義為小兒脊髓性麻痹癥。John Franklin Enders、Thomas Huckle Weller、Frederick Chapman Robbins等人發現了脊髓灰質炎病毒在各種組織培養物中的生長能力,他們在實驗室中在人細胞中培養脊髓灰質炎病毒的能力使該病毒減毒株的開發成為可能,并為Jonas Salk成功開發首批脊髓灰質炎疫苗鋪平了道路。

該三位科學家并因此獲得1954年的諾貝爾生理學或醫學獎

圖|Jonas Salk開發了首批脊髓灰質炎疫苗

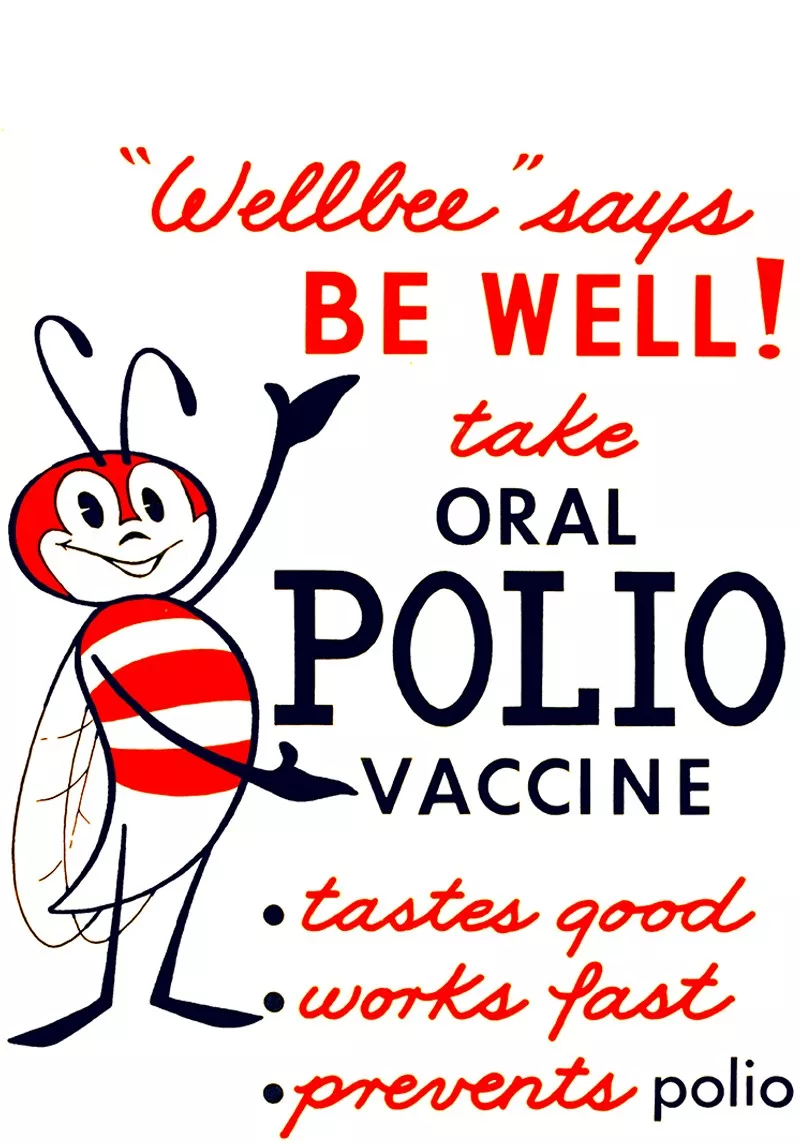

里程碑10:兩種抗擊脊髓灰質炎的脊髓灰質炎疫苗(1955年)

脊髓灰質炎已在少數幾個國家/地區得以根除,這都歸功于1950年代開發的兩種疫苗:一種是通過注射提供滅活病毒的疫苗(由Jonas Salk開發),另一種是包含減毒活病毒的口服疫苗(由Albert Sabin開發)。在1955年至1962年之間,當Salk的疫苗在美國廣泛使用時,它使脊髓灰質炎的發病率降低了約95%。

圖|科學史圖像

里程碑11:第一種用于HBV的重組DNA疫苗(1979年)

1986年,用于多個乙型肝炎的Recombivax HB疫苗在多個國家獲準用于人類。WilliamRutter,Pablo Valenzuela及其同事于1979年開始研究克隆乙型肝炎病毒(HBV)抗原。它是第一種使用重組DNA技術生產的疫苗,盡管它只是第三種被批準用于臨床的重組產品,但它在形成納米顆粒方面最復雜,該納米顆粒在結構和免疫原性方面均類似于患者來源的病毒顆粒,該顆粒可引發與致病病原體本身相當的免疫應答。

圖|Dane顆粒和球形HBV病毒顆粒

里程碑12:糖結合疫苗的成功(1980年)

b型流感嗜血桿菌(Hib)是引起兒童細菌性腦膜炎和肺炎的主要原因,該疫苗是一種新型蛋白質-多糖疫苗,這是第一種利用蛋白質和多糖制成的疫苗,通過與蛋白質載體結合來提高細菌多糖的免疫原性。

圖|糖

里程碑13:疫苗還存在另一層保護(1984年)

閱讀有關疫苗接種的任何教科書,您將了解疫苗通過誘導對特定病原體成分的免疫記憶來預防目標疾病。但是,在整個疫苗歷史中有趣的觀察表明,某些活疫苗可通過防止無關的感染而提供其他好處。Peter Aaby及其同事在1980年代的研究提出了疫苗非特異性作用的想法,并擴展了整個疫苗歷史的觀察結果,即某些活疫苗可預防目標病原體引起的感染

由世界衛生組織贊助的一項系統評價于2016年得出結論,卡介苗和麻疹疫苗對死亡率的影響“超過其對所預防疾病的影響所預期的”。這說明關于疫苗的保護作用,我們還有很多事情要學習。

里程碑14:HPV癌癥相關的疫苗(1991年)

科學家們證實了“高風險” HPV感染是宮頸癌發展所必需的,這增加了開發預防宮頸癌疫苗的可能性。但是,由于無法在實驗室中生長HPV,因此不可能像通常那樣用減毒或滅活的病毒制作疫苗。

情況直到1991年才得以改變,伊恩·弗雷澤(Ian Frazer)及其同事取得了至關重要的技術進步。他們使用當時相對較新的在細胞培養中表達基因的技術來創建HPV16的病毒樣顆粒(VLP)。后面該疫苗不斷進行了優化,目前9價疫苗已上市,這是預防癌癥相關病毒的一項創舉!

里程碑15:反向疫苗學(2000年)

兩篇具有里程碑意義的論文共同注釋了腦膜炎奈瑟氏菌菌株的基因組,并使用生物信息學和生化工具鑒定了許多新型抗原,這是首例“反向疫苗學”,即從全基因水平來篩選具有保護性免疫反應的候選抗原的疫苗發展策略。

反向疫苗學方法已應用于許多其他病原體,包括呼吸道合胞病毒(RSV),人免疫缺陷病毒(HIV),A組和B組鏈球菌,金黃色葡萄球菌和肺炎鏈球菌的耐藥菌株。此外,B細胞技術和結構生物學的最新進展,導致了合理疫苗設計的新模式:“反向疫苗學2.0”。

里程碑16:抗瘧疾疫苗(2004年)

迄今為止,抗惡性瘧原蟲環子孢子蛋白的RTS,S疫苗的開發為實現長期有效的抗瘧疾疫苗的長期目標提供了最大的希望。

里程碑17:樹突狀細胞癌癥疫苗(2006年)

一項針對前列腺癌患者使用sipuleucel-T疫苗接種的臨床試驗,sipuleucel-T是針對每位患者定制的基于樹突狀細胞的癌癥疫苗,盡管其性能較弱導致采用率有限,但它首次獲得了基于細胞的癌癥疫苗的批準。

里程碑18:評估疫苗反應的生物學系統(2008年)

系統生物學方法使研究人員能夠使用大型數據集和數學模型來詳細研究疫苗反應,從而揭示免疫系統如何應對疫苗接種并提供預測這些反應的模型。

里程碑19:公眾對疫苗的信任(2010年)

公眾對疫苗的信心問題是對公眾健康的一個重大威脅,2010年the Lancet雜志撤回了Andrew Wakefield聲稱已在12名兒童中發現了一種新的“自閉性小腸結腸炎”綜合征的論文,這篇論文引起了大眾對疫苗的不信任。但是,現在的情況證明:在全球大流行病肆虐之際,解決這些問題比以往任何時候都更加緊迫。

圖|1802年的對牛痘的諷刺藝術品

里程碑20:合成生物學加速疫苗開發(2013年)

2011年,研究人員對這種新型疫苗平臺進行了Beta測試,以應對模擬流感大流行。兩年后,即2013年3月,中國衛生官員宣布了三例感染新型禽流感病毒的人,這一準備工作獲得了豐碩的回報。

科學家從互聯網上下載了大流行性流感病毒的序列,并在創紀錄的時間內化學合成了疫苗。目前該技術也在新冠疫苗的開發中得以證明。

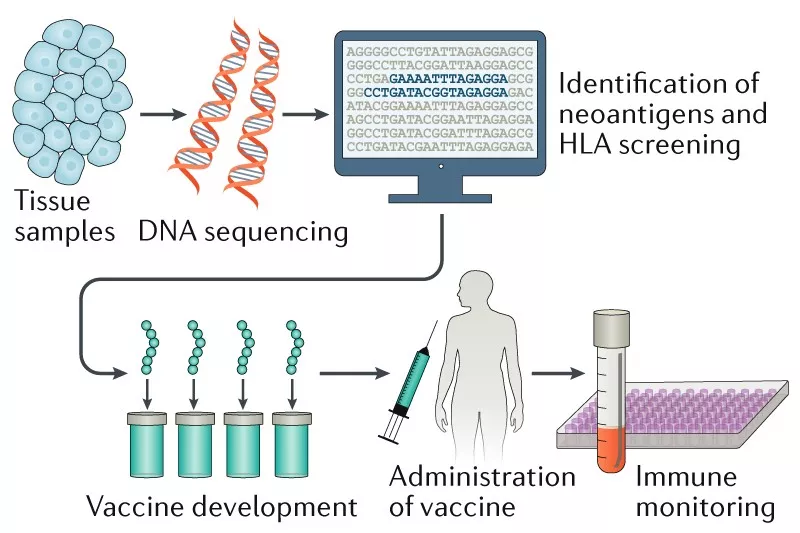

里程碑21:個體化新抗原疫苗(2017年)

針對通過復雜且技術要求高的工藝生產的針對每個患者腫瘤中突變的蛋白質的癌癥疫苗,已顯示出可觸發黑色素瘤患者高度特異性的抗腫瘤免疫反應。

在開發現成療法的所有努力的背景下,為每位患者設計疫苗的挑戰似乎艱巨。但是,由于它基于適應性免疫系統固有的精湛特異性,因此癌癥疫苗提供的靶向水平仍然是當今臨床上大多數其他癌癥治療所無法企及的。

圖|Nature

編者語:

通過縱觀疫苗里程碑史,人類在與傳染病的抗爭上在現代科學的幫助下收效顯著,但是還是存在很多尚未消滅的傳染病,特別是在不發達的國家。針對疫苗開發,希望政府方面還得繼續扶持公司開發針對還存在或未來發生的流行病。養兵千日,用兵一時,我國在新冠疫苗開發也得到了非常好的驗證。

此外,從歷史上看,近年來疫苗最火的研究,應該正在走向攻克人類另一個難題——癌癥。目前,唯一一款用于預防癌癥的是宮頸癌疫苗,但是這也是針對HPV病毒而開發的,目前還沒有針對癌癥細胞本身的疫苗,最近納米技術的開發為該領域繼續添磚加瓦,相信在不斷更新的科技的加持下,癌癥疫苗,未來可期!

參考來源:

https://www.nature.com/immersive/d42859-020-00005-8/index.html