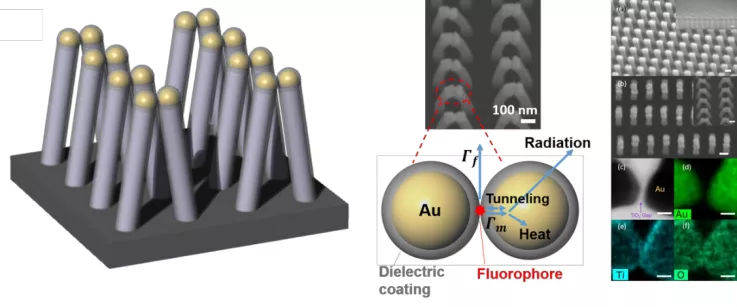

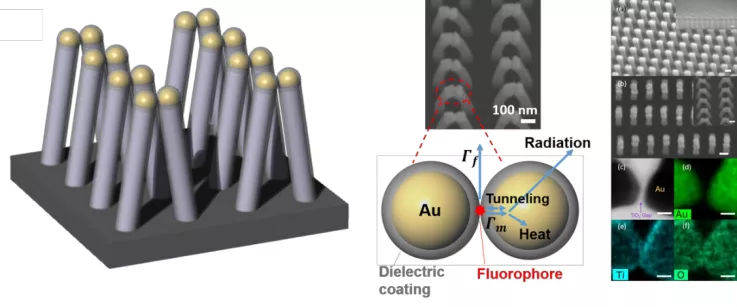

第一作者:Boxiang Song (宋博翔), Zhihao Jiang(江志浩)基于金屬表面的近場增強效應,等離激元增強分子熒光被廣泛應用在高精度化學探測、精密生物標記成像等應用中。然而與此同時,當熒光分子與金屬的間距減小到數納米以下的區間時,熒光強度會極大地衰減,這極大地限制了分子熒光譜的應用。通過實驗探測導致熒光衰減的機制一直面臨兩個巨大的挑戰:一個是在極小的分子金屬間距下精確變化間距尺寸以觀測到從熒光增強到熒光衰減的連續變化;另一個是從觀測到的熒光信號里去除近場增強效應的影響,獨立探測衰減機制。近日,美國南加州大學Boxiang Song,Zhihao Jiang,Wei Wu等學者報道了利用納米手指陣列形成的間隙等離激元熱點,完成亞納米精度的間隙尺寸控制,并首次實現了熒光拉曼信號的同步測試,由此提出了在這一尺度下熒光增強和衰減的量子力學理論模型。研究者們提出一種納米加工工藝,在大片區域(3cm * 3cm)上成功制備出了均勻的間隙等離激元結構。這一技術利用由納米壓印(NIL)、反應離子刻蝕(RIE)以及原子層沉積(ALD)制備的可傾倒納米手指陣列實現了亞納米精度可控的間隙等離激元陣列結構,擁有高精度、高產率、高可靠性以及低成本等諸多優點。這一方法中,先將金屬納米顆粒置于高寬比較大的彈性高分子(納米壓印膠)納米手指上,然后在樣品表面利用ALD沉積一層介電材料。通過有機溶劑浸泡并蒸發時的表面張力,納米手指陣列會傾倒并互相接觸,于是納米顆粒間的間隙尺寸恰好就是ALD所生長的介電薄膜厚度的兩倍。由于ALD生長的薄膜厚度具有極佳的均勻性和精確性,介電薄膜在樣品各處的厚度保持高度一致并可以實現亞納米量級步長可控的間隙尺寸。

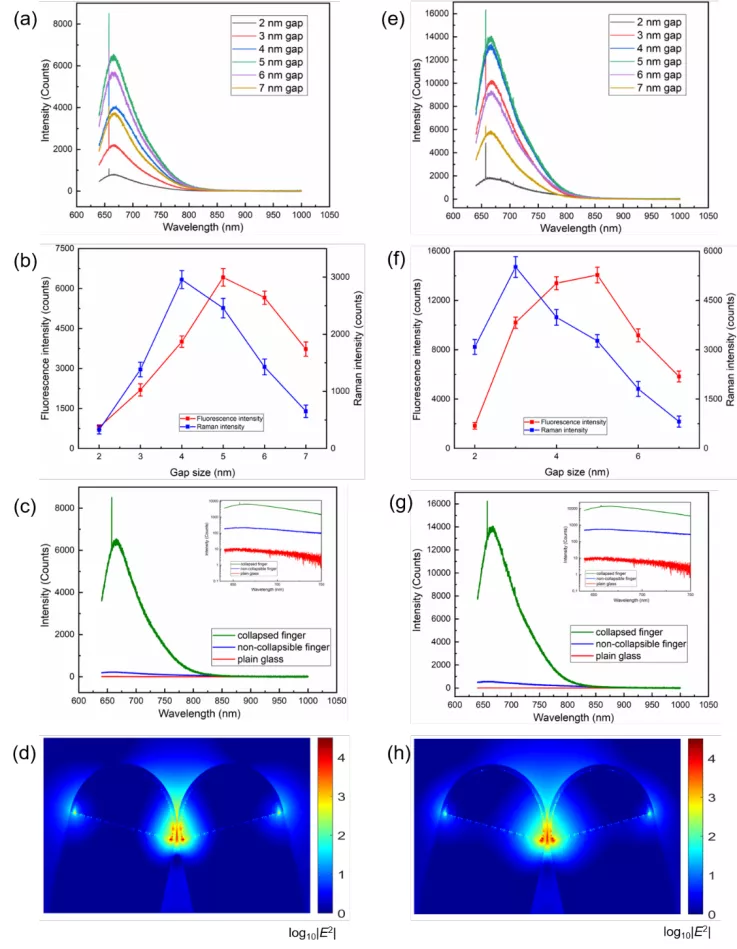

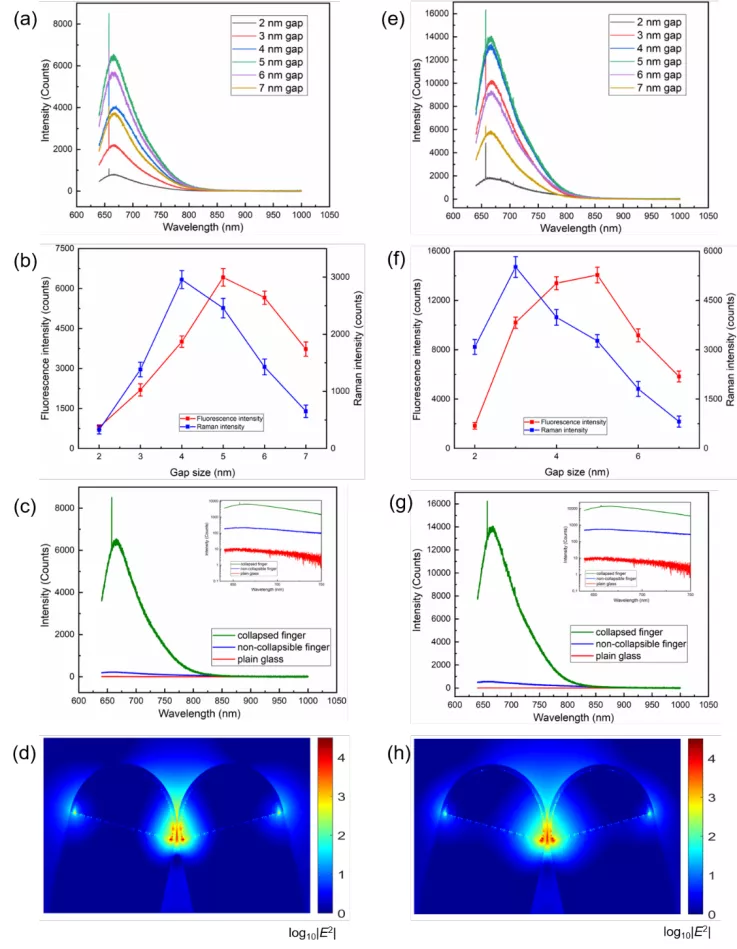

由于表面張力,熒光分子在溶劑蒸發后會集中于納米手指接觸點(等離激元熱點)處,分子金屬的間距由ALD介電殼層厚度精確定義。此熱點處有極大的電場增強,可獲得高達1526倍的大面積熒光增強,實現了在同一個光譜中對分子熒光信號和拉曼信號的同步測量。亞納米量級、步長可控的間隙尺寸實現了對于不同介電殼層下分子熒光信號從熒光增強到衰減的連續觀測。

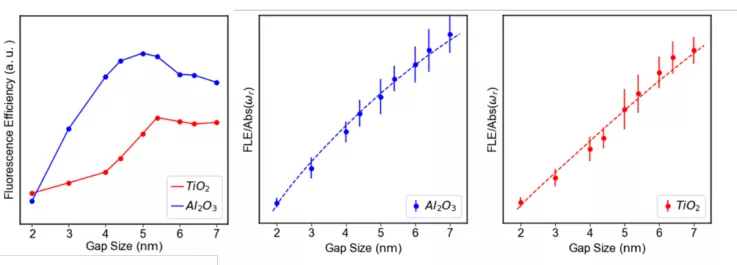

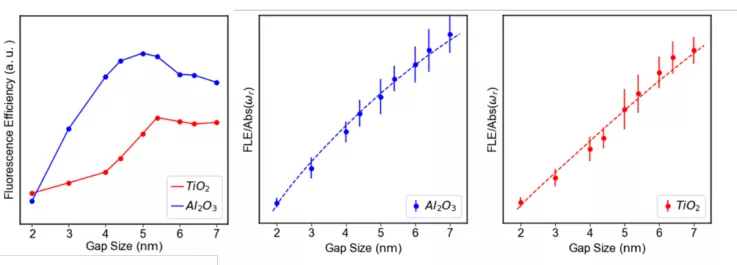

與熒光信號同時測得的拉曼信號是熱點場增強的直接表征,研究者們利用這一特性首次在實驗中將熒光過程里的電子激發增強效應和發射衰減效應分別獨立地進行分析,并發現了在這一極小尺度下電子隧穿效應會跟熱耗散效應一同影響熒光信號的衰減。同時,實驗結果擬合得到的特征隧穿長度與介電殼層引入的隧穿勢壘有良好的對應關系,進一步佐證了這一機制的存在。

這項研究利用到了納米手指陣列這一具有諸多優點的間隙等離激元納米結構,成功將熒光分子放置在最佳等離激元熱點陣列上,不僅實現了極大的信號增強,更進一步實現了熒光增強過程中對于場增強的實時監測,得以探測出熒光衰減的量子力學模型。該工作對于如今蓬勃發展的基于熒光信號的化學、生物探測設備的設計具有重要指導意義。Boxiang Song, Zhihao Jiang, Wei Wu, et al., Probing the Mechanisms of Strong Fluorescence Enhancement in Plasmonic Nanogaps with Sub-nanometer Precision, ACS NanoPublication Date:October 23, 2020https://doi.org/10.1021/acsnano.0c01973