原子核由核的強作用力所維系的質子和中子組成。質子的數量決定了一個原子的化學元素特性;而中子的數量則決定了該元素的同位素。

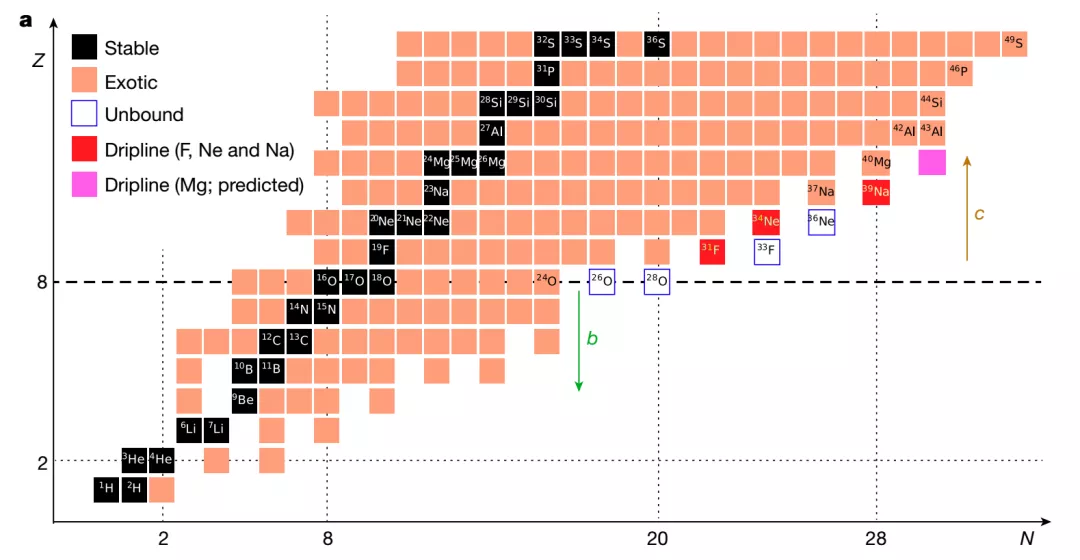

教科書中經常把原子核描繪成像膠體一樣黏在一起的許多質子和中子,但真正的原子核要復雜得多。雖然它是由離散的粒子組成的,但通常原子核更像是帶有表面張力的液滴。對于具有一定質子數量(Z)的原子核來說,它能束縛的中子數量(N)是有限的。一旦超過這個極限,原子核便會停止粘合在一起,這一極限被稱為中子滴線。之所以被稱為“滴線”,是因為如果再增加一個中子突破這個極限,那么這個中子就會毫無阻力地溜走。

目前已有相關研究對超重元素的質子極限數。科學家們仍然在尋找,當質子數固定時,最大中子的極限數是多少——即在一個給定的原子種類中豐中子同位素存在的極限,即中子滴線。到目前為止,中子滴線還沒有被完全繪制出來,其產生的機理也一直沒有得到合理的解釋。

傳統認知

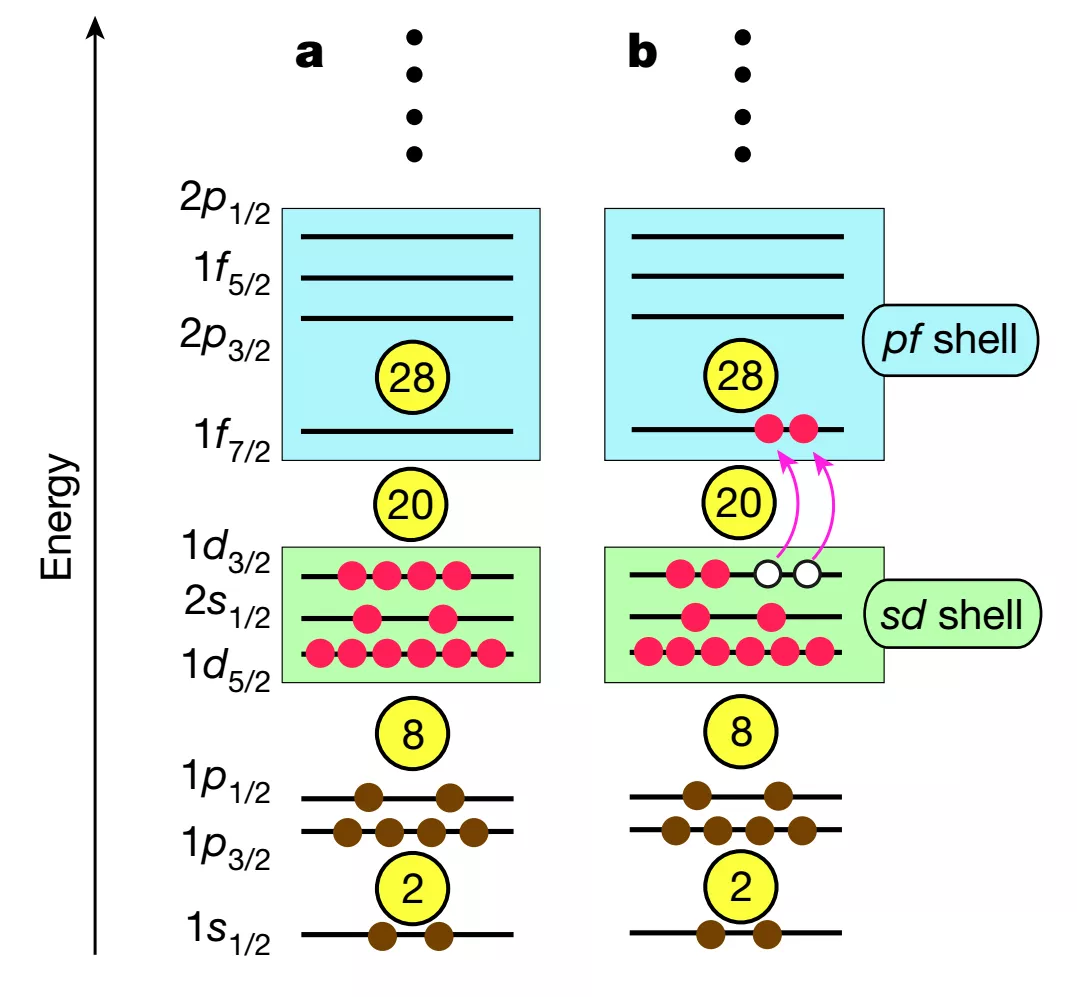

核物理學家長期以來一直認為,中子滴線受質子-中子對稱性所支配。在原子核的核殼層模型中,質子和中子占據量子殼層,就像原子中的電子一樣,每個殼層都有特定的勢能。他們的想法是,如果質子-中子的配對程度減小,勢能也會減小(泡利不相容原理),達到添加一個中子會降低結合能的程度(原子核穩定程度降低)。

但是質子和中子并不是在一個殼層中。相反,在強大的核力的驅動下,它們從一個殼跳到另一個殼,形成不同的構型。質子和中子就像一群盤旋在空中的鳥,一起移動。例如,它們可以一些其他粒子進行配對,比如超導體中的電子,它們還可以產生旋轉的橢球形原子核,釋放出射線。

圖 | 原子核殼結構示意圖

新突破

近日,日本東京大學Takaharu Otsuka團隊在Nature上發表了題為“The impact of nuclear shape on the emergence of the neutron dripline”的研究論文,報道了滴線形成機理的新認識。

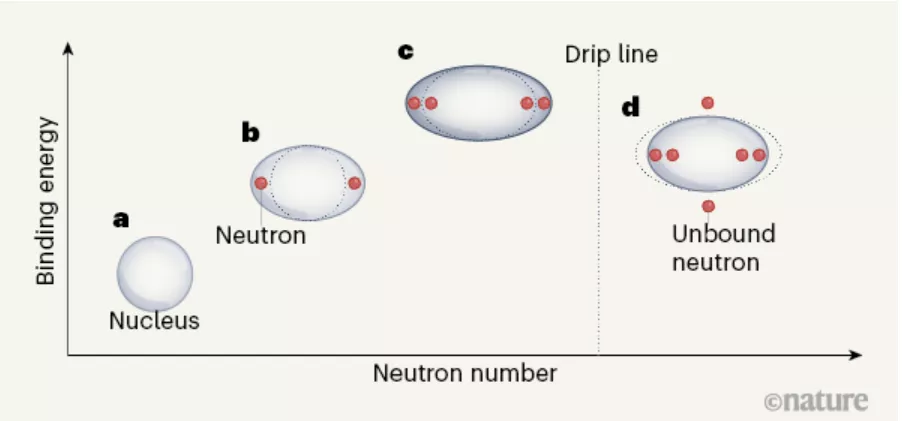

作者認為形成滴線的機理比我們之前理解的更加微妙:對從氟(Z = 9)到鎂(Z = 12)的中子滴線可能存在著一種機理,即隨著中子數的增加,原子核形狀逐漸趨于橢圓,導致更高的結合能,而當這種效應達到飽和(當原子核不能進一步變形時)時會產生中子滴線。當超過中子數超過中子滴線,所形成的同位素是不受束縛的(即結合能低),當加入中子時,會有更多的中子滴出。

圖 | 結合原子核變形與結合能變化的新中子滴線機制

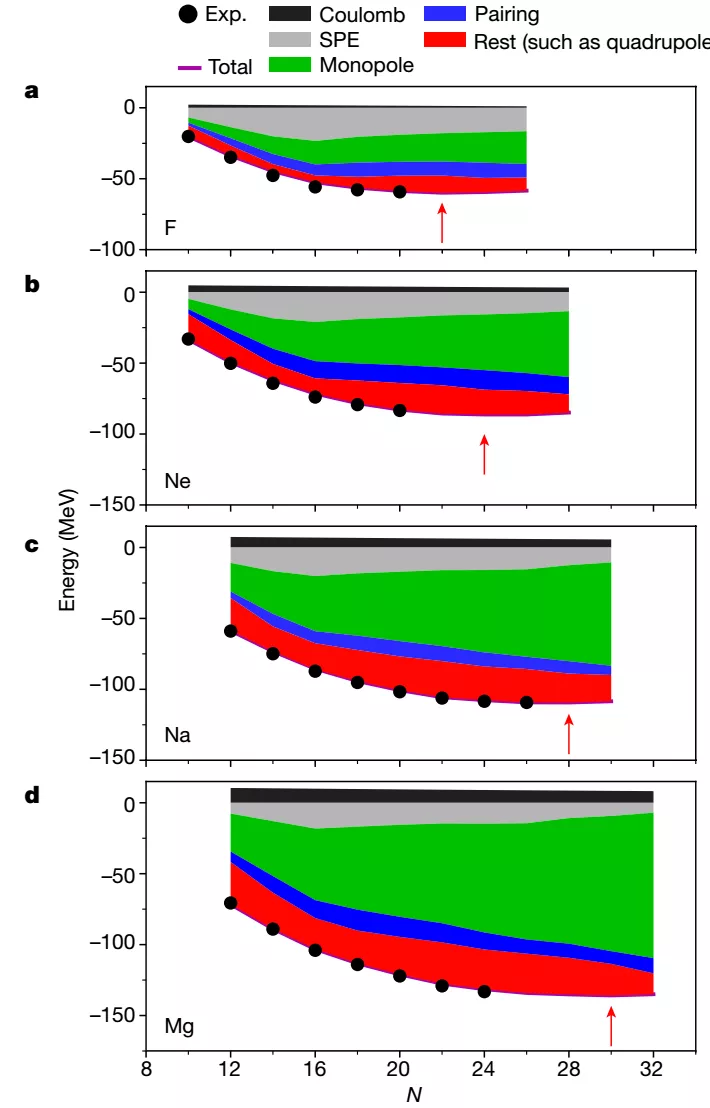

作者計算了原子核中的各類能量對結合能的貢獻,比如在殼中加入中子所產生的單極子能量,變形產生的能量,以及質子和中子配對所產生的能量等等。他們發現,在從氟到鎂等元素的變化中,隨著中子被添加到原子核中,單極子能量的貢獻穩步上升。與此同時,原子核開始變得越來越變形,導致了結合能的上升。

但是,隨著中子的繼續增加,原子核變得難以變形,對產生變形的各項貢獻中單極子能的貢獻比下降得更快。當這種情況發生時,結合能下降,導致中子滴線位置增大。有趣的是,盡管質子-中子配對能對結合能的貢獻不可忽略,但它近似恒定,因此對中子滴線的產生無甚影響。

圖 | F, Ne, Na和Mg等偶氮同位素的基態結合能量,紅色箭頭為理論中子滴線

原子核中存在有”神奇數量(magic numbers)“的概念(Z, N= 2,8,20,28,50,…),當質子或中子數達到”神奇數量“時(類似于具有化學惰性的惰性氣體的填充電子殼層),所得到的原子核能隙很大,導致原子核的形變被抑制。例如,鈣(有20個質子)有許多不易變形的穩定同位素,而鈣-40(有20個質子和20個中子)則具有”雙重魔力“。

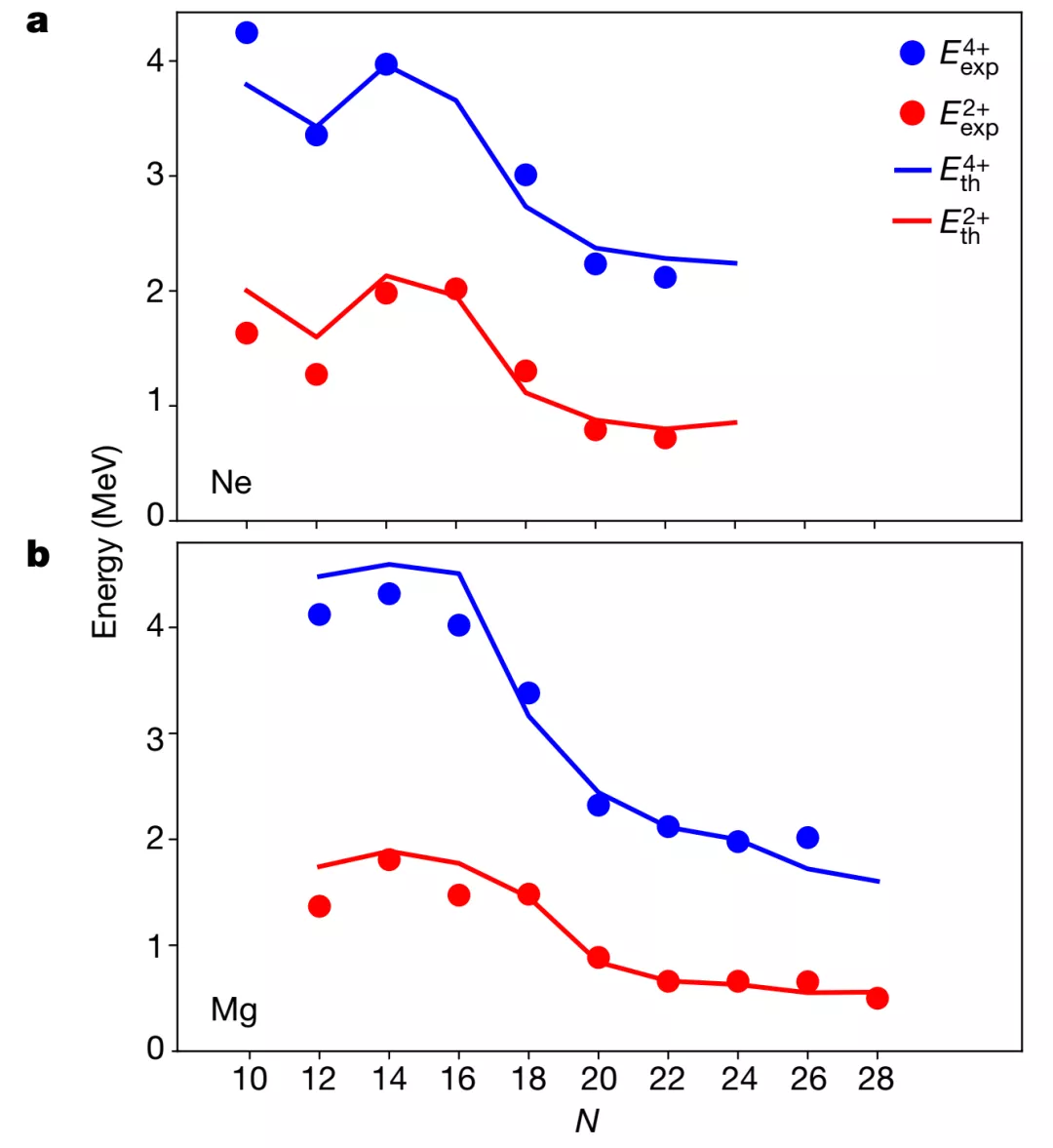

但是,隨著質子和中子之間的平衡發生變化,以前的”神奇數量“可以被新的數字取代,比如16個中子。理論和實驗都表明,當氖和鎂的同位素捕獲超過16個中子時,其21+和41+能級的最低能量軌道的能量顯著降低,這是原子核增加變形的典型標志。Takaharu Otsuka的計算結果表明,原子核很容易變形,特別是當殼層間的能隙很小的時候。

圖 | Ne和Mg同位素的21+和41+能級隨著N的變化而發生的系統變化。

結語

作者提出的機理借鑒了核物理學家熟悉的概念,特別是變形和平均殼結構之間的競爭,但仍存在一些問題。例如,盡管作者的計算非常詳細,需要用到超級計算機,但他們在很大程度上忽略了未束縛的(連續的)單粒子狀態,這些狀態在定義較輕原子的中子滴線方面起著至關重要的作用。

此外,盡管作者利用了質子和中子之間的從頭算相互作用,但是他們對單粒子能量做了經驗調整,這種手工調整使得其所提議的中子滴線產生機制的可信度降低。

文章發表當日,美國圣地亞哥州立大學Calvin W. Johnson在Nature上發表了評述“Competition at nuclear extremes explains why neutrons drip off nuclei”,其認為該研究的關鍵在于中子滴線形成的機制上,并且應該將目光放在更重的元素。

為了充分理解這一過程,我們必須走向原子核的極端!

參考文獻:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03016-7

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2848-x